Евгений Львович Шварц (1896–1958) не раз пытался вести дневник, однако любое систематическое занятие давалось ему непросто. Только в последние семь лет жизни он смог заставить себя писать ежедневно: это стало упражнением в самодисциплине и попыткой нащупать свой стиль не только в драматургии («Надо же наконец научиться писать!»).

«Я боялся, ужасался, не глухонемой ли я. Точнее, не немой ли. Ведь я прожил свою жизнь и видя и слыша, — неужели не рассказать мне обо всем этом?». В итоге довольно быстро дневник превращается в мемуары о детстве и юности, а из записей 1955–1956 годов составилась «Телефонная книга»: Шварц использовал страницы своих огромных тетрадей для создания почти 200 портретов современников.

1. О семье

«Жил я сложно, а говорил и писал просто, даже не простовато, несамостоятельно, глупо. Раздражал учителей. А из родителей особенно отца. У них решено уже было твердо, что из меня „ничего не выйдет“. И мама в азарте выговоров, точнее споров, потому что я всегда бессмысленно и безобразно огрызался на любое ее замечание, несколько раз говаривала: „Такие люди, как ты, вырастают неудачниками и кончают самоубийством“».

21 декабря 1951 года

Евгений Шварц с родителями Марией Федоровной и Львом Борисовичем и младшим братом Валентином. Майкоп, 1917 год

Евгений Шварц с родителями Марией Федоровной и Львом Борисовичем и младшим братом Валентином. Майкоп, 1917 год

Евгений Шварц родился в семье, где из каждого «что-нибудь вышло». Отец, Лев Борисович Шварц (1875–1940), талантливый хирург, замечательно играл на скрипке — да и вся еврейская родня была яркой и музыкальной, устраивала вечера с декламацией и спектаклями. Шварцы славились как импровизаторы и острословы — шумные, яркие, вспыльчивые. Русские родственники по материнской линии, сдержанные и задумчивые Шелковы, были не менее артистичны: в рязанском любительском театре играла вся семья, а мама Евгения Львовича, Мария Федоровна (1875–1942), удостаивалась похвал в провинциальной прессе как сильная актриса.

Обнаружив, что сын Женя не только лишен музыкального слуха, но и к простой декламации не способен, интеллигентные родители не скрывали своего разочарования. И без того застенчивому подростку оставалось лишь утешаться своей обреченностью:

«Мне чудится, что все мне глядят вслед и замечают, что я неуклюжий мальчик, и говорят об этом. И тут же я думаю: „Вот если бы знали, что мимо вас идет будущий самоубийца, то небось смотрели бы не так, как сейчас. Со страхом. С уважением“».

2. О печальных финалах

«Я восхищался храбрым мальчиком, восхищался песенкой, читал спокойно и в е с е л о , — и вдруг Гаврош упал мертвым. Я пережил это как настоящее несчастье. „Дурак, д у р а к “, — ругался я. К кому это относилось? Ко всем. Ко мне за то, что я ошибся, считая, что Гаврош доживет до конца книги. К солдату, который застрелил его. К Гюго, который был так безжалостен, что не спас мальчика. С тех пор я перечитывал книгу множество раз, но всегда пропуская сцену убийства Гавроша».

3 июля 1951 года

Евгений Шварц на репетиции своей пьесы «Тень» в Театре комедии. Ленинград, 1940 год

Евгений Шварц на репетиции своей пьесы «Тень» в Театре комедии. Ленинград, 1940 год

«Ужас перед историями с плохим концом» преследовал Шварца с детства: он вспоминает, как заткнул уши, не желая слушать сказку о Дюймовочке, будучи уверен, что она обречена. Родители этим пользовались: «Если я, к примеру, отказывался есть котлету, мама начинала рассказывать сказку, все герои которой попадали в безвыходное положение. „Доедай, а то все утонут“. И я доедал», — вспоминал он 27 августа 1950 года. Уже подростком прочитав «Войну и мир», Шварц опозорился, когда взрослые обнаружили, что он не знает, чем кончилась дуэль Пьера с Долоховым, как обычно пропустив все «опасные» места.

Если в андерсеновской «Тени» Ученого казнят, то в вариации Шварца для отрубленной головы вдруг находится живая вода. И так будет всегда. Автор нескольких десятков пьес и киносценариев, он избежал безысходности даже в драме «Одна ночь» (1942), рассказывающей о блокадном Ленинграде. Недаром в «Обыкновенном чуде» Эмилия выговаривает сочинителю-Хозяину: «Стыдно убивать героев для того, чтобы растрогать холодных и расшевелить равнодушных. Терпеть я этого не могу».

3. О любимых писателях

«Любопытно, что чужие стихи раздражали меня. Хвалил я одного Блока, не читая его. Пушкин не открылся мне. Лермонтова не понимал. Конечно, я схватывал нечто у своего времени, у своих современников, но бессознательно. Прочел я два стихотворения Маяковского, напечатанные, кажется, примерно в это время в „Новом сатириконе“, — и пришел в восторг. Мне почудилось, что у нас есть что-то общее. Но не искал других его стихов, не испытывал потребности. „Потом как-нибудь“».

14 июля 1952 года

Ученик реального училища Евгений Шварц. Майкоп, 1911 год

Ученик реального училища Евгений Шварц. Майкоп, 1911 год

Уже в восемь лет Шварц был уверен, что станет знаменитым писателем — «романистом». Не сочинив ни строчки, стесняясь писать из-за ужасного почерка, он брал чистые листы бумаги и просто заполнял их волнистыми линиями. В 15 лет Шварц начал писать стихи. Они кажутся подражательными, но сам автор признавался, что ни на кого не ориентировался. Подростком он действительно наткнулся на строчку «Целовала их ночь в глаза» из драмы «Балаганчик» Александра Блока — и стал превозносить поэта, не прочитав, впрочем, ни стихов, ни других пьес. А уже будучи состоявшимся драматургом, Шварц с удивлением обнаружит, что если на него кто-то и влияет, то нелюбимые писатели:

«Я люблю Чехова. Мало сказать люблю — я не верю, что люди, которые его не любят, настоящие люди. Когда при мне восхищаются Чеховым, я испытываю такое удовольствие, будто речь идет о близком, лично мне близком человеке. И в этой любви не последнюю роль играет сознание, что писать так, как Чехов, его манерой, для меня немыслимо. <…> А романтики, сказочники и прочие им подобные не вызывают у меня ощущения чуда. Мне кажется, что так писать легко. Я сам так пишу. Пишу с наслаждением, совсем не похожим на то, с которым читаю сочинения, подобные моим».

4. О любимых женщинах

«У нас в реальном было особое выражение: „солка“. Это значило — насолить той, в кого влюблен, если поссорился с ней. Не подходить к ней на вечере. Умышленно ухаживать за другой. Кто-то из наших, на вид грубоватый куркуль, сказал, что в любви „солка“ — самое главное. И Юрка сказал, что после этих слов он почувствовал к нему уважение. Вот это было для меня больше чем недоступно — мне просто и в голову не приходило хитрить, обижать Милочку умышленно, чтобы наказать. Я был прямо и открыто влюблен, да и только. А Милочке хотелось, чтобы я главенствовал, был строг и требователен».

18 июля 1952 года

Людмила (Милочка) Крачковская. Майкоп, 1912 год Из книги Евгения Шварца «Позвонки минувших дней». Москва, 2008 год

Людмила (Милочка) Крачковская. Майкоп, 1912 год Из книги Евгения Шварца «Позвонки минувших дней». Москва, 2008 год

Первая жена Евгения Шварца актриса Гаянэ Халайджиева (Холодова). 1920–е годы Из книги Евгения Шварца «Позвонки минувших дней». Москва, 2008 год

Первая жена Евгения Шварца актриса Гаянэ Халайджиева (Холодова). 1920–е годы Из книги Евгения Шварца «Позвонки минувших дней». Москва, 2008 год

Шварц и Милочка Крачковская были знакомы с раннего детства. В 1912 году ухаживания переросли в роман, если так можно назвать отношения, в которых юноша настолько стесняется назначить свидание, что просто ежедневно бегает по городу в надежде встретить возлюбленную. Эти отношения продлились полтора года, и именно тогда Шварц начал писать. Он вдруг понял, что в стихотворении можно «главенствовать» и выдумывать что захочешь. Впоследствии юношеская нерешительность обернулась противоположным образом. В 1919 году, предлагая руку и сердце актрисе Гаянэ Халайджиевой (на сцене она выступала как Гаянэ Холодова), он сказал, что выполнит любое ее желание. «А если я скажу: прыгни в Дон?» — спросила та. Шварц перемахнул через парапет и прямо в пальто, калошах и шапке бросился в холодную ноябрьскую реку. В апреле они поженились.

5. О помадках в белых одежках и колбасе

«В утро первого дня самостоятельной моей жизни я вышел на Тверскую и купил хлеба, газету и, подумавши, коробочку конфет — помадки в гофрированных белых бумажных одежках. Тут же меня озарила великая мысль, что обедать меня тут никто не может заставить. Точнее, есть первое. И я купил фунт колбасы у Чичкина, решив, что это и будет моим обедом. Горничная, с огромными светлыми ненавидящими глазами, молча принесла мне самовар. Я долго-долго пил чай, ел, причем съел нечаянно и целый фунт колбасы, принесенный на обед. Прочел „Русское слово“, и в положенный час явился учитель латинского языка, еще одно московское горе».

2 сентября 1952 года

Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского на Миусской площади. 1913 год

Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского на Миусской площади. 1913 год

Окончив в 1913 году Майкопское реальное училище, Шварц отправляется в Москву, чтобы учить латынь с репетитором и ходить вольнослушателем в Народный университет имени Шанявского. Вернее, так представляли себе жизнь сына родители, которым он торжественно прислал открытку со зданием на Миусской площади. На самом деле все обстояло несколько иначе. Просыпаясь ближе к часу дня, 17-летний Шварц покупал журналы и шоколад, валялся в кровати, а по вечерам шел в цирк или оперу (в хороший драматический театр билетов было не достать). Родительские деньги таяли, и даже увольнение учителя латыни не помогло сэкономить. Университет был заброшен после нескольких лекций: от теоретических рассуждений накатывала тоска.

И все же, несмотря на свободу и праздность, радости не было: мешали безденежье, чувство вины и неприветливая к провинциалу Москва. Спустя полгода несостоявшийся студент приехал к семье на Рождество — нестриженый и заросший, в штанах с бахромой, в истершихся башмаках со сбитыми каблуками. Вид у него был столь жалкий, что родители разрешили остаться в Майкопе. С тех пор Шварц навсегда невзлюбил Москву:

«Маленькие лавки, маленькие киношки, пивные, серый, полупьяный, в картузах и сапогах, народ, вечером никуда не идущий, а толкущийся на углах у пивных, возле кино. Босяки, страшные, хриплые проститутки — тут я их увидел на улице впервые. Так вот она, столица! Вот предел мечтаний майкопской интеллигенции, город людей, из которых что-то вышло. Обман, мираж, выдумка старших».

6. О робости и смелости

«У него так дрожат руки, когда он платит за билет на „Стрелу“, что кассирша выглядывает в окно взглянуть на нервного пассажира. Если бы она знала, что ему, в сущности, безразлично, ехать сегодня или завтра, то еще больше удивилась бы. Он, по слабости своей, уже впал в зависимость от ничтожного обстоятельства — не верил, что дадут ему билет, потом надеялся, потом снова впадал в отчаяние. Успел вспомнить обиды всей своей жизни, пока крошечная очередь из четырех человек не привела его к полукруглому окошечку кассы».

14 мая 1953 года

Николай Заболоцкий с женой и сыном Из книги Евгения Шварца «Позвонки минувших дней». Москва, 2008 год

Николай Заболоцкий с женой и сыном Из книги Евгения Шварца «Позвонки минувших дней». Москва, 2008 год

Шварц не раз с горечью признавался в неуверенности в себе, в непобедимой робости при столкновении с любыми чиновниками и просто служащими. В 1914 году, томясь в ненавистной Москве и переживая крах первого романа, он решил уйти на войну добровольцем, но спасовал перед необходимостью ходить по канцеляриям. Заплатить за проезд в трамвае, получить гонорар, разобраться в договоре — все это вызывало чувство обреченности, зависимости от мелочных обстоятельств. При этом малодушие исчезало, когда речь шла о серьезных вещах. Отказ отречься от осужденного поэта-обэриута Николая Олейникова или помощь семье арестованного Николая Заболоцкого, видимо, давались легче, чем необходимость договариваться с билетершами и кассирами.

7. О бидонах с подсолнечным маслом и нищете

«В высоких, метра в полтора, бидонах плескалось подсолнечное масло — весь капитал театра. Деньги падали каждый день, и поэтому заказаны были специальные бидоны и все, что нам причиталось, обращено в масло. Бидоны подтекали, что нас несколько беспокоило, но знатоки утешали, утверждали, что это неизбежно. Под нарами уместились наши личные бидоны. Один — с превратившейся в подсолнечное масло студенческой моей тужуркой, подъемными, зарплатой за месяц. Перед самым нашим отъездом приехал папа и привез, зная, как плохи мои дела, второй бидон, покрашенный в красно-коричневую краску. Это было все наше имущество».

22 сентября 1953 года

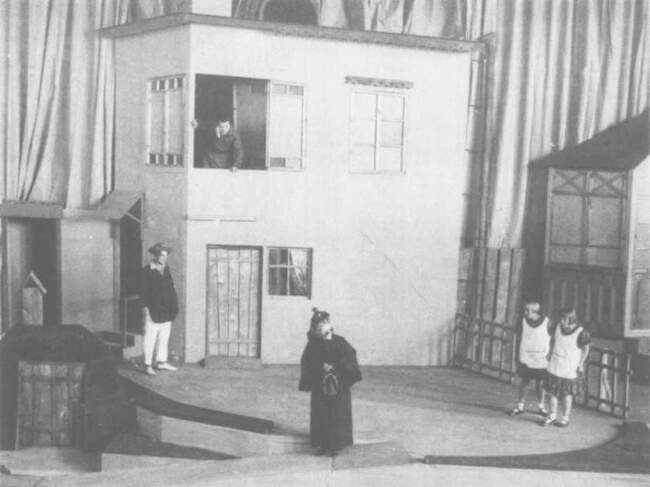

Сцена из «Гондлы» Николая Гумилева. Ростов-на-Дону, 1921 год Слева — Антон Шварц в заглавной роли, Гаянэ Халайджиева — Лера, «волки» — М. Эго, И. Николаев, Р. Холодов, Е. Шварц — Снорре

Сцена из «Гондлы» Николая Гумилева. Ростов-на-Дону, 1921 год Слева — Антон Шварц в заглавной роли, Гаянэ Халайджиева — Лера, «волки» — М. Эго, И. Николаев, Р. Холодов, Е. Шварц — Снорре

1918–1921 годы Шварц провел в Ростове-на-Дону, где стал актером молодежного любительского театра «Театральная мастерская». В репертуаре было несколько пьес, в том числе «Гондла» Николая Гумилева. Тот доброжелательно отозвался о спектакле и пообещал помочь с переездом в Петроград. Театр приехал 5 октября, когда поэт уже был расстрелян. Петроград встретил холодно: публика уходила после первого действия — то ли из-за уровня постановок, то ли из-за невозможности долго сидеть в неотапливаемом помещении. Актеры жарили картошку на том самом ростовском масле, которое так и не пошло на продажу, а по ночам Шварц грузил уголь в порту. Продержавшись один сезон, «Театральная мастерская» развалилась, но Шварц с женой остались в городе. Они подрабатывали парными скетчами в балаганном театре, получая за вечер два миллиона рублей. Этого хватало, чтобы купить несколько бутербродов с черным хлебом и селедкой.

8. О славе и успехе

«Первый раз в жизни я испытал, что такое успех, в ТЮЗе на премьере „Ундервуда“. Я был ошеломлен, но запомнил особое, послушное оживление зала, наслаждался им, но с унаследованной от мамы недоверчивостью. <…> Впрочем, Хармс довольно заметно с самого начала презирал пьесу. И я понимал за что. Маршак смотрел спектакль строго, посверкивая очками, потом, дня через два, глядя в сторону, сказал, что если уж писать пьесу, то как Шекспир. <…> И в моем опыте как будто ничего и не прибавилось. За новую пьесу я взялся как за первую — и так всю жизнь».

12–13 мая 1953 года

Сцена из спектакля ленинградского ТЮЗа «Ундервуд». 1929 год

Сцена из спектакля ленинградского ТЮЗа «Ундервуд». 1929 год

Сменив актерское ремесло на писательское, Шварц начал много печататься: с 1923 по 1928 год вышло несколько десятков публикаций (газетные фельетоны, статьи на злобу дня, детские рассказы и стихи-однодневки для журналов «Чиж» и «Еж»), подписанных его именем, а также псевдонимами Щур, Дед Сарай, Домовой и Эдгар Пепо. В эти годы он тесно общается с обэриутами, «Серапионовыми братьями» и кругом Маршака, но коллеги воспринимают его как человека, который говорит сильно лучше, чем пишет.

После премьеры пьесы «Ундервуд» 21 сентября 1929 года Шварц понял, что он драматург и должен писать именно пьесы. Впрочем, что значит «должен»?

«Слава нужна мне была не для того, чтобы почувствовать себя выше других, а чтобы почувствовать себя равным другим. Я, сделав то, что сделал, успокоился настолько, что опустил руки. Маршак удивлялся: „Я думал, что ты начнешь писать книжку за книжкой, нельзя останавливаться!“».

Но и в 30 лет, и в 60 Шварц неделями не мог заставить себя взяться за работу и начать новую вещь.

9. О войне

«Бомба разрушила дом, где была „девятка“. Разорвалась под самыми сводами ворот. А там столпились прохожие. И трупы их швырнуло до середины Конюшенной площади. И наше пожарное звено вместе со звеньями всех уцелевших соседних домов производили раскопки в развалинах дома. И трупы увозили на грузовиках. Вот что наделал третий, близкий удар бомбы, показавшийся, несмотря на оглушительность свою, таким механическим, таким незначительным. Идиотским. Мне трудно было определить тогда, да и теперь нелегко объяснить, почему немецкие самолеты казались мне идиотским недоразумением. Соединением солдафонской глупости и автоматизма машины. Что-то, по ощущению напоминающее тир. Выстрел — и, в случае попадания, сухое щелканье, и плоская жестяная, дурацки раскрашенная птица машет жестяными крыльями. Вот очень приблизительный перевод очень ясного чувства. Происходящее страшно. Страшно глупо».

13 июня 1955 года

Телеграмма Борису Зону от Евгения Шварца из эвакуации. Поздравление с 1 Мая. 1942 год

Телеграмма Борису Зону от Евгения Шварца из эвакуации. Поздравление с 1 Мая. 1942 год

Когда началась война, Шварц пришел записываться в народное ополчение. Руки он предусмотрительно держал за спиной, но когда бумаги оформили и осталось поставить подпись, все вскрылось: с таким тремором, сказал военком, стрелять невозможно. Не попав на фронт, Шварц остается в Ленинграде: он выступает на призывных пунктах, пишет антигитлеровские сценки и пьесы для радио, а по ночам дежурит на крыше писательского дома на канале Грибоедова (на соседней крыше гасил «зажигалки», как тогда называли зажигательные бомбы, филолог Борис Томашевский). Тут же на чердаке вторая жена Шварца Катерина Ивановна Зильбер устроила пункт санзвена: «Если убьют, так уж вместе». Однажды Евгений Львович сказал дежурившему с ним поэту и переводчику Сергею Спасскому:

«Главная подлость в том, что если мы выживем, то будем рассказывать о том, что пережили, так, будто это интересно. А на самом деле то, что мы переживаем, — прежде всего неслыханные, неистовые будни».

Отказавшись от эвакуации в октябре, к концу осени Шварцы поняли, что это уже вопрос не чести, а выживания. Их вывезли из блокады на самолете 11 декабря 1941 года. Вещей можно было взять не больше 10 кг на человека, но расстаться с тяжелой печатной машинкой казалось немыслимым. Пришлось уничтожить чемодан рукописей — весь архив, накопившийся за 45 лет жизни.

10. О потерях

«Настоящее счастье, со всем его безумием и горечью, давалось редко. Один раз, если говорить строго. Я говорю о 29-м годе. Но и оно вдруг через столько лет кажется мне иной раз затуманенным: к прошлому возврата нет, будущего не будет, и я словно потерял все».

29 августа 1957 года

Екатерина Ивановна Шварц. Начало 1950-х годов

Екатерина Ивановна Шварц. Начало 1950-х годов

Счастье с безумием и горечью — это о начале романа с Екатериной Ивановной Зильбер. К моменту встречи в конце мая 1928 года оба были женаты (она замужем за композитором Александром Зильбером, братом Вениамина Каверина). 16 апреля 1929 года у Шварцев родилась дочь Наташа, а в октябре Евгений Львович ушел из семьи к Катерине Ивановне, которая уже полгода как рассталась с мужем. Катерина Ивановна и Евгений Львович были вместе почти 30 лет — «Обыкновенное чудо», гимн безрассудной любви, посвящено ей, той самой Хозяйке, которая с нежностью и досадой принимает сумасбродство мужа-волшебника.

Последний год Шварц писал очень мало: многие месяцы постельного режима после инфарктов вогнали его в апатию, работать не удавалось, жизнь в Комарове свелась к ожиданию смерти, которую он называл «днем неимоверной длины». Леонид Пантелеев вспоминал, как Шварц пытался шутить: «Испытываю судьбу. Подписался на тридцатитомное собрание Диккенса. Интересно, на каком томе это случится?» Случилось на третьем, его любимом «Пиквикском клубе», — 15 января 1958 года. Последними словами Шварца были «Катя, спаси меня».