«Красота спасет мир»

«Правда, князь [Мышкин], что вы раз говорили, что мир спасет „красота“? Господа, — закричал он [Ипполит] громко всем, — князь утверждает, что мир спасет красота! А я утверждаю, что у него оттого такие игривые мысли, что он теперь влюблен. Господа, князь влюблен; давеча, только что он вошел, я в этом убедился. Не краснейте, князь, мне вас жалко станет. Какая красота спасет мир? Мне это Коля пересказал… Вы ревностный христианин? Коля говорит, вы сами себя называете христианином.

«Идиот» (1868)

Князь рассматривал его внимательно и не ответил ему».

Фразу о красоте, которая спасет мир, произносит второстепенный персонаж — чахоточный юноша Ипполит. Он спрашивает, действительно ли так говорил князь Мышкин, и, не получив ответа, начинает развивать этот тезис. А вот главный герой романа в таких формулировках не рассуждает про красоту и только однажды уточняет про Настасью Филипповну, добра ли она: «Ах, кабы добра! Все было бы спасено!»

В контексте «Идиота» принято говорить в первую очередь о силе внутренней красоты — именно так толковать эту фразу предлагал сам писатель. Во время работы над романом он писал поэту и цензору Аполлону Майкову, что поставил себе целью создать идеальный образ «вполне прекрасного человека», имея в виду князя Мышкина. При этом в черновиках романа есть следующая запись: «Мир красотой спасется. Два образчика красоты», — после чего автор рассуждает о красоте Настасьи Филипповны. Для Достоевского поэтому важно оценить спасительную силу как внутренней, духовной красоты человека, так и его внешности. В сюжете «Идиота», однако, мы находим отрицательный ответ: красота Настасьи Филипповны, как и чистота князя Мышкина, не делает жизнь других персонажей лучше и не предотвращает трагедию.

Позже, в романе «Братья Карамазовы», герои снова заговорят о силе красоты. Брат Митя уже не сомневается в ее спасительной силе: он знает и чувствует, что красота способна сделать мир лучше. Но в его же понимании она обладает и разрушительной силой. А мучиться герой будет из-за того, что не понимает, где именно пролегла граница между добром и злом.

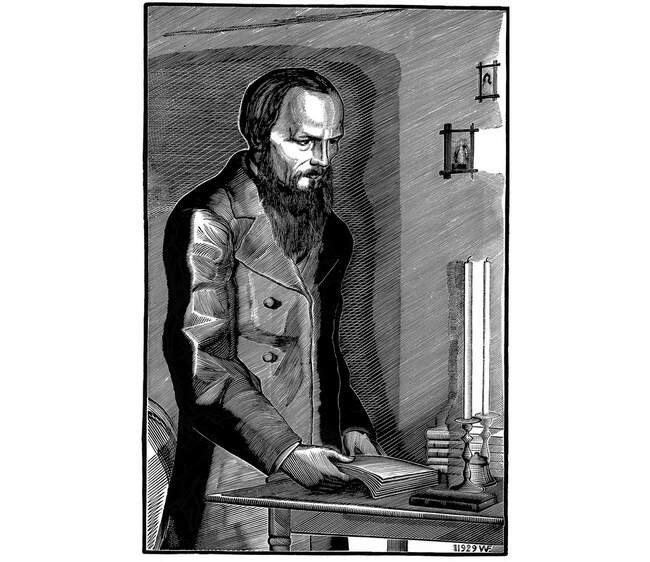

Федор Достоевский. Гравюра Владимира Фаворского. 1929 год

Федор Достоевский. Гравюра Владимира Фаворского. 1929 год

«Тварь ли я дрожащая или право имею»

«И не деньги, главное, нужны мне были, Соня, когда я убил; не столько деньги нужны были, как другое… Я это все теперь знаю… Пойми меня: может быть, тою же дорогой идя, я уже никогда более не повторил бы убийства. Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею…»

«Преступление и наказание» (1866)

Впервые Раскольников заговаривает про «дрожащую тварь» после встречи с мещанином, который называет его «убивцем». Герой пугается и погружается в рассуждения о том, как бы на его месте отреагировал какой-нибудь «Наполеон» — представитель высшего человеческого «разряда», который спокойно может пойти на преступление ради своей цели или прихоти: «Прав, прав „пророк“, когда ставит где-нибудь поперек улицы хор-р-рошую батарею и дует в правого и виноватого, не удостоивая даже и объясниться! Повинуйся, дрожащая тварь, и — не желай, потому — не твое это дело!..» Этот образ Раскольников, скорее всего, позаимствовал из пушкинского стихотворения «Подражания Корану», где вольно изложена 93-я сура:

Мужайся ж, презирай обман,

Стезею правды бодро следуй,

Люби сирот и мой Коран

Дрожащей твари проповедуй.

В оригинальном тексте суры адресатами проповеди должны стать не «твари», а люди, которым следует рассказывать о тех благах, которыми может одарить Аллах. Раскольников осознанно смешивает образ из «Подражаний Корану» и эпизоды из биографии Наполеона. Конечно, не пророк Магомет, а французский полководец ставил «поперек улицы хорошую батарею». Так он подавил восстание роялистов в 1795 году. Для Раскольникова они оба великие люди, и каждый из них, по его мнению, имел право любыми способами достигать свои цели. Все, что делал Наполеон, мог претворить в жизнь Магомет и любой другой представитель высшего «разряда».

Последнее упоминание «дрожащей твари» в «Преступлении и наказании» — тот самый проклятый вопрос Раскольникова «Тварь ли я дрожащая или право имею…». Эту фразу он произносит в конце долгого объяснения с Соней Мармеладовой, наконец не оправдываясь благородными порывами и тяжелыми обстоятельствами, а прямо заявляя, что убил он для себя, чтобы понять, к какому «разряду» относится. Так заканчивается его последний монолог; через сотни и тысячи слов он наконец-то дошел до самой сути. Значимость этой фразе придает не только хлесткая формулировка, но и то, что дальше происходит с героем. После этого Раскольников уже не произносит длинных речей: Досто евский оставляет ему только короткие реплики. О внутренних переживаниях Раскольникова, которые в итоге приведут его с признанием на Сенную площадь и в полицейский участок, читатели будут узнавать из объяснений автора. Сам же герой больше ни о чем не расскажет — ведь он уже задал главный вопрос.

«Свету ли провалиться, или мне чаю не пить»

«…На деле мне надо, знаешь чего: чтоб вы провалились, вот чего! Мне надо спокойствия. Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить. Знала ль ты это, или нет? Ну, а я вот знаю, что я мерзавец, подлец, себялюбец, лентяй».

«Записки из подполья» (1864)

Это часть монолога безымянного героя «Записок из подполья», который он произносит перед проституткой, неожиданно пришедшей к нему домой. Фраза про чай звучит в качестве доказательства ничтожности и эгоистичности подпольного человека. Эти слова имеют любопытный исторический контекст. Чай как мерило достатка впервые появляется у Достоевского в «Бедных людях». Вот как рассказывает о своем материальном положении герой романа Макар Девушкин:

«А моя квартира стоит мне семь рублей ассигнациями, да стол пять целковых: вот двадцать четыре с полтиною, а прежде ровно тридцать платил, зато во многом себе отказывал; чай пивал не всегда, а теперь вот и на чай и на сахар выгадал. Оно, знаете ли, родная моя, чаю не пить как-то стыдно; здесь всё народ достаточный, так и стыдно».

Похожие переживания испытывал в юности и сам Достоевский. В 1839 году он писал из Петербурга отцу в деревню:

«Что же; не пив чаю, не умрешь с голода! Проживу как-нибудь! <…> Лагерная жизнь каждого воспитанника военно-учебных заведений требует по крайней мере 40 р. денег. <…> В эту сумму я не включаю таких потребностей, как, например: иметь чай, сахар и проч. Это и без того необходимо, и необходимо не из одного приличия, а из нужды. Когда вы мокнете в сырую погоду под дождем в полотняной палатке, или в такую погоду, придя с ученья усталый, озябший, без чаю можно заболеть; что со мной случилось прошлого года на походе. Но все-таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю».

Чай в царской России был действительно дорогостоящим продуктом. Его везли напрямую из Китая по единственному сухопутному маршруту, и путь этот занимал около года. Из-за расходов на транспортировку, а также огромных пошлин чай в Центральной России стоил в несколько раз дороже, чем в Европе. Согласно «Ведомостям Санкт-Петербургской городской полиции», в 1845 году в магазине китайских чаев купца Пискарева цены на фунт (0,45 килограмма) продукта составляли от 5 до 6,5 рубля ассигнациями, а стоимость зеленого чая доходила до 50 рублей. В это же время за 6–7 рублей можно было купить фунт первосортной говядины. В 1850 году «Отечественные записки» писали, что годовое потребление чая в России составляет 8 миллионов фунтов — правда, рассчитать, сколько приходится на одного человека, нельзя, так как этот товар был популярен в основном в городах и среди людей высшего сословия.

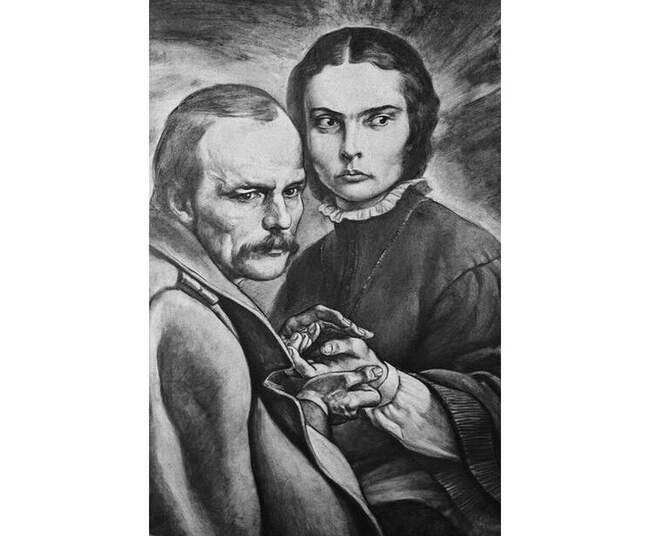

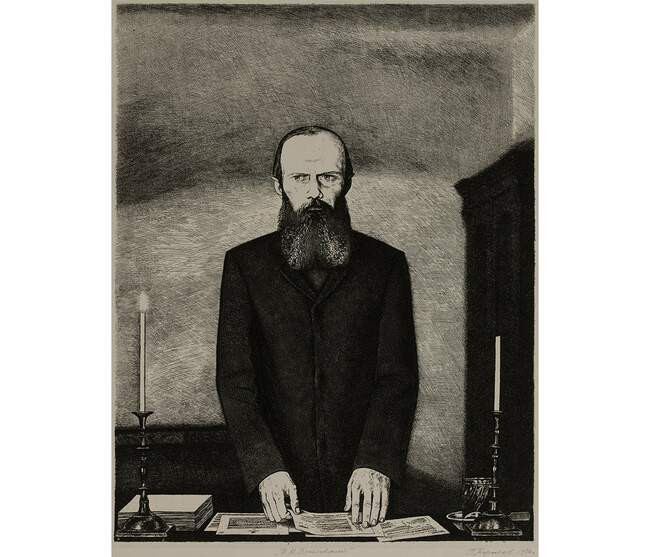

Василий Перов. Портрет писателя Фёдора Михайловича Достоевского, 1872 год.

Василий Перов. Портрет писателя Фёдора Михайловича Достоевского, 1872 год.

«Если Бога нет, то все позволено»

«…Он закончил утверждением, что для каждого частного лица, например как бы мы теперь, не верующего ни в Бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему, религиозному, и что эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении».

«Братья Карамазовы» (1880)

Самые важные слова у Достоевского обычно произносят не главные герои. Так, о теории разделения человечества на два разряда в «Преступлении и наказании» первым говорит Порфирий Петрович, а уже потом Раскольников; вопросом о спасительной силе красоты в «Идиоте» задается Ипполит, а родственник Карамазовых Петр Александрович Миусов замечает, что Бог и обещанное им спасение — единственный гарант соблюдения людьми нравственных законов. Миусов при этом ссылается на брата Ивана, и уже потом другие персонажи обсуждают эту провокационную теорию, рассуждая о том, мог ли Карамазов ее выдумать. Брат Митя считает ее интересной, семинарист Ракитин — подлой, кроткий Алеша — ложной. Но фразу «Если Бога нет, то все позволено» в романе никто не произносит. Эту «цитату» позже сконструируют из разных реплик литературные критики и читатели.

За пять лет до публикации «Братьев Карамазовых» Достоевский уже пытался фантазировать о том, что будет делать человечество без Бога. Герой романа «Подросток» (1875) Андрей Петрович Версилов утверждал, что явное доказательство отсутствия высшей силы и невозможности бессмертия, наоборот, заставит людей сильнее любить и ценить друг друга, потому что больше любить некого. Эта незаметно проскользнувшая реплика в следующем романе вырастает в теорию, а та, в свою очередь, — в испытание на практике. Измученный богоборческими идеями брат Иван поступается нравственными законами и допускает убийство отца. Не выдержав последствий, он практически сходит с ума. Позволив себе все, Иван не перестает верить в Бога — его теория не работает, потому что даже сам себе он не смог ее доказать.

«Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?»

«16 апреля. Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?

Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, — невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек».

Из записной книжки (1864)

Маша, или Мария Дмитриевна, в девичестве Констант, а по первому мужу Исаева, — первая жена Достоевского. Они поженились в 1857 году в сибирском городе Кузнецке, а потом переехали в Центральную Россию. 15 апреля 1864 года Мария Дмитриевна умерла от чахотки. В последние годы супруги жили отдельно и мало общались. Мария Дмитриевна — во Владимире, а Федор Михайлович — в Петербурге. Он был поглощен изданием журналов, где среди прочего публиковал тексты своей любовницы — начинающей писательницы Аполлинарии Сусловой. Болезнь и смерть супруги сильно поразили его. Спустя несколько часов после ее смерти Достоевский зафиксировал в записной книжке свои мысли о любви, браке и целях развития человечества. Вкратце суть их такова. Идеал, к которому нужно стремиться, — это Христос, единственный, кто смог пожертвовать собой ради других. Человек же эгоистичен и не способен возлюбить ближнего своего как самого себя. И тем не менее рай на земле возможен: при должной духовной работе каждое новое поколение будет лучше предыдущего. Достигнув же высшей ступени развития, люди откажутся от браков, потому что они противоречат идеалу Христа. Семейный союз — эгоистическое обособление пары, а в мире, где люди готовы отказываться от своих личных интересов ради других, это не нужно и невозможно. А кроме того, раз идеальное состояние человечества будет достигнуто лишь на последней стадии развития, можно будет перестать размножаться.

«Маша лежит на столе…» — интимная дневниковая запись, а не продуманный писательский манифест. Но именно в этом тексте намечены идеи, которые потом Достоевский будет развивать в своих романах. Эгоистичная привязанность человека к своему «я» найдет отражение в индивидуалистической теории Раскольникова, а недостижимость идеала — в князе Мышкине, называвшегося в черновиках «князь Христос», как пример самопожертвования и смирения.

«Константинополь — рано ли, поздно ли, должен быть наш»

«Допетровская Россия была деятельна и крепка, хотя и медленно слагалась политически; она выработала себе единство и готовилась закрепить свои окраины; про себя же понимала, что несет внутри себя драгоценность, которой нет нигде больше, — православие, что она — хранительница Христовой истины, но уже истинной истины, настоящего Христова образа, затемнившегося во всех других верах и во всех других народах. <…> И не для захвата, не для насилия это единение, не для уничтожения славянских личностей перед русским колоссом, а для того, чтоб их же воссоздать и поставить в надлежащее отношение к Европе и к человечеству, дать им, наконец, возможность успокоиться и отдохнуть после их бесчисленных вековых страданий… <…> Само собою и для этой же цели, Константинополь — рано ли, поздно ли, должен быть наш…»

«Дневник писателя» (июнь 1876 года)

В 1875–1876 годах российскую и иностранную прессу наводнили идеи о захвате Константинополя. В это время на территории Порты одно за другим вспыхивали восстания славянских народов, которые турецкие власти жестоко подавляли. Дело шло к войне. Все ждали, что Россия выступит в защиту балканских государств: ей предсказывали победу, а Османской империи — распад. И, конечно, всех волновал вопрос о том, кому в этом случае достанется древняя византийская столица. Обсуждались разные варианты: что Константинополь станет международным городом, что его займут греки или что он будет частью Российской империи. Последний вариант совсем не устраивал Европу, зато очень нравился российским консерваторам, которые видели в этом в первую очередь политическую выгоду.

Волновали эти вопросы и Достоевского. Вступив в полемику, он сразу обвинил всех участников спора в неправоте. В «Дневнике писателя» с лета 1876 года и до весны 1877-го он то и дело возвращается к Восточному вопросу. В отличие от консерваторов, он считал, что Россия искренне хочет защитить единоверцев, освободить их от гнета мусульман и поэтому, как православная держава, имеет исключительное право на Константинополь. «Мы, Россия, действительно необходимы и неминуемы и для всего восточного христианства, и для всей судьбы будущего православия на земле, для единения его», — пишет Достоевский в «Дневнике» за март 1877 года. Писатель был убежден в особой христианской миссии России. Еще раньше он развивал эту мысль в «Бесах». Один из героев этого романа, Шатов, был убежден, что русский народ — это народ-богоносец. Той же идее будет посвящена и знаменитая Пушкинская речь, опубликованная в «Дневнике писателя» в 1880 году.