Задумывая свои «сезоны», Дягилев не имел точного знания, какими именно должны быть его представления, но был уверен, что они должны восхищать, поражать и шокировать, а значит, ему нужны самые смелые хореографы, самые прекрасные танцоры и, конечно, самые лучшие художники, чтобы создать костюмы и декорации, каких ещё не бывало.

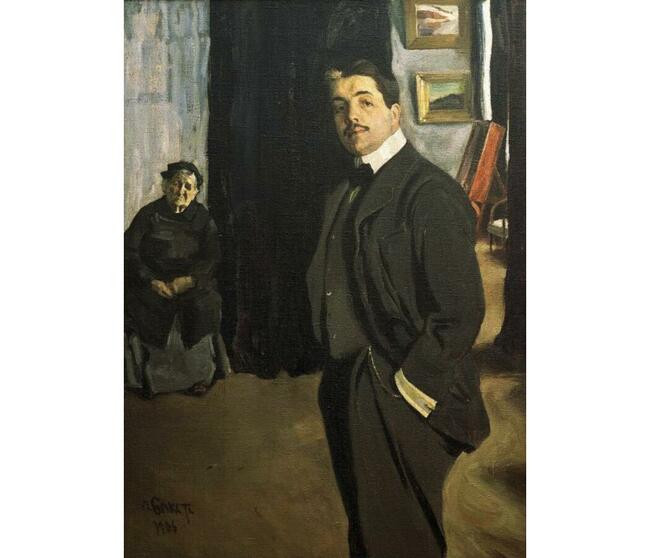

Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст). Портрет Сергея Павловича Дягилева с няней. 1906

Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст). Портрет Сергея Павловича Дягилева с няней. 1906

К счастью, на дворе стоял «Серебряный век», и у Дягилева был отличный выбор художников, способных легко перескакивать с журнальной графики на храмовую роспись, а с камерного формата иллюстраций на огромные плоскости сценических задников. Работы их были столь яркими, что живописная основа иногда строила сам образ спектакля, превращая актёра в подвижную часть декорации. Подобный подход полностью менял представление о балете, как об искусстве, где внимание зрителя концентрируется на танцорах — эти спектакли заставляли любоваться костюмами кордебалета, искусно выставленным светом, удивительной гармонией декораций, нарядов, музыки и танца.

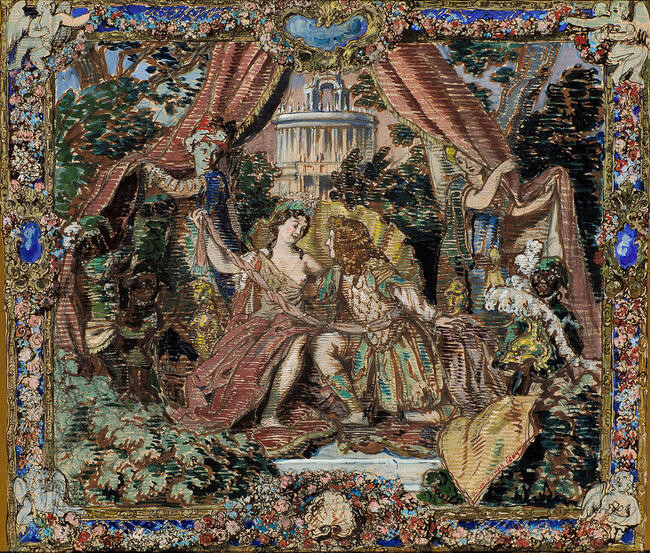

Одним из первых «декораторов сезонов» стал давний приятель Дягилева Александр Бенуа. Пожалуй, основным достоинством Бенуа, как театрального художника, были его глубочайшие знания истории искусства, истории балета и истории театра. В его костюмах и декорациях не было желанного Дягелеву обещания скандала, но был вкус, историческая правда и спокойная элегантность. Работая над оформлением балета «Павильон Армиды», в котором юношу соблазняла красавица, сошедшая со старинной шпалеры, Бенуа создал декорации, напоминающие выцветший до пастельной бледности гобелен и очаровательные костюмы в духе любимого им 17 века.

Эскиз гобелена 1-й картины балета «Павильон Армиды» Александр Николаевич Бенуа XX век

Эскиз гобелена 1-й картины балета «Павильон Армиды» Александр Николаевич Бенуа XX век

А. Бенуа. Эскиз декорации к балету «Павильон Армиды»

А. Бенуа. Эскиз декорации к балету «Павильон Армиды»

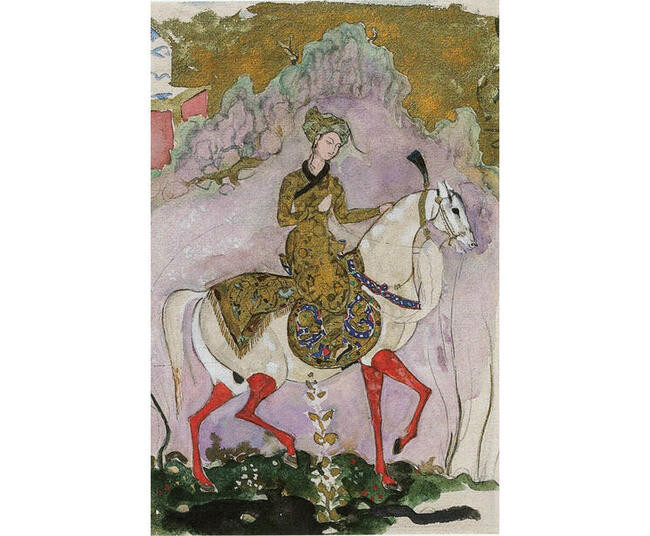

Успел поработать с Дягилевым и Валентин Серов, расписавший занавес к балету «Шахерезада» и создавший удивительную афишу с портретом Анны Павловой в роли Сильфиды. Эта афиша, если верить некоторым ехидным комментаторам, привлекала больше внимания зрителей, чем сама Павлова на сцене.

Принц. Эскиз фигуры для центральной части занавеса к балету «Шехеразада» Валентин Александрович Серов 1911

Принц. Эскиз фигуры для центральной части занавеса к балету «Шехеразада» Валентин Александрович Серов 1911

Эскиз занавеса для балета «Шехерезада» Н. Римского-Корсакова Валентин Александрович Серов 1910,

Эскиз занавеса для балета «Шехерезада» Н. Римского-Корсакова Валентин Александрович Серов 1910,

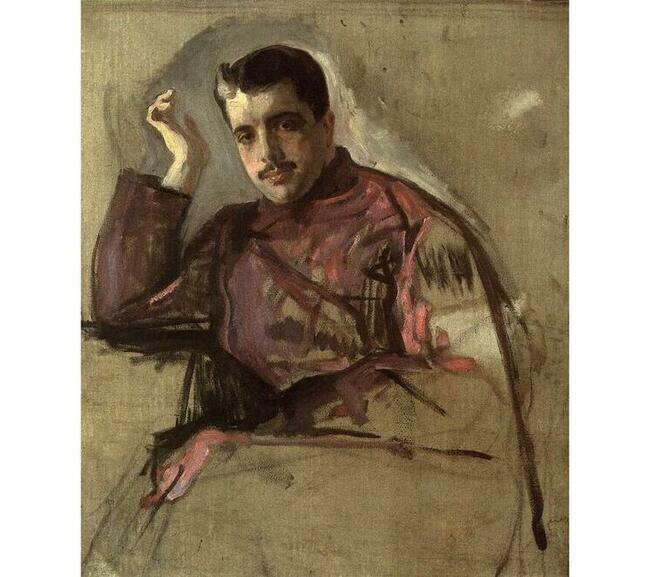

Портрет Сергея Дягилева Валентин Александрович Серов 1904

Портрет Сергея Дягилева Валентин Александрович Серов 1904

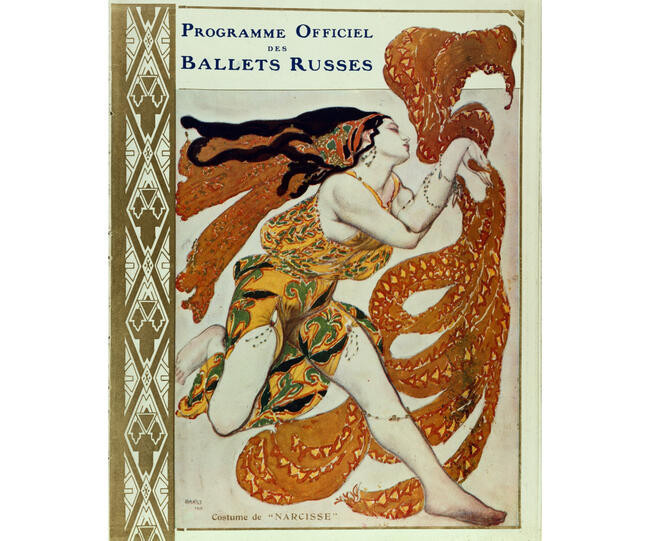

В 1909 году с Русскими сезонами начал работать Леон Бакст.

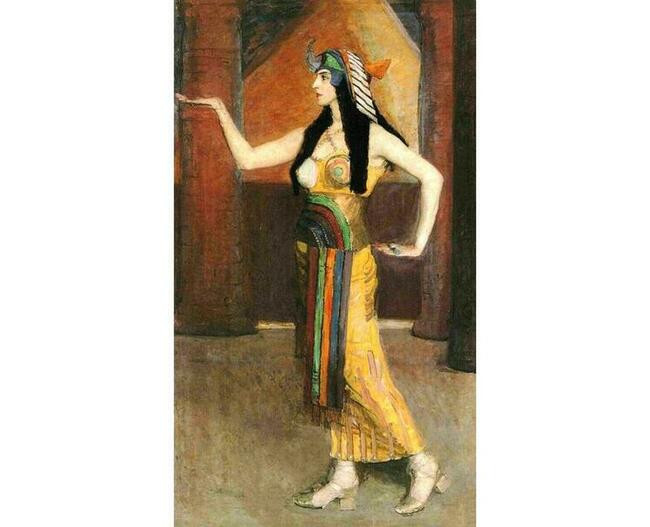

Бакст. Программа балета «Клеопатра» (костюм Клеопатры):

Бакст. Программа балета «Клеопатра» (костюм Клеопатры):

Эскиз декорации к балету "Шехеразада" на музыку Н. А. Римского-Корсакова Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1910,

Эскиз декорации к балету "Шехеразада" на музыку Н. А. Римского-Корсакова Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1910,

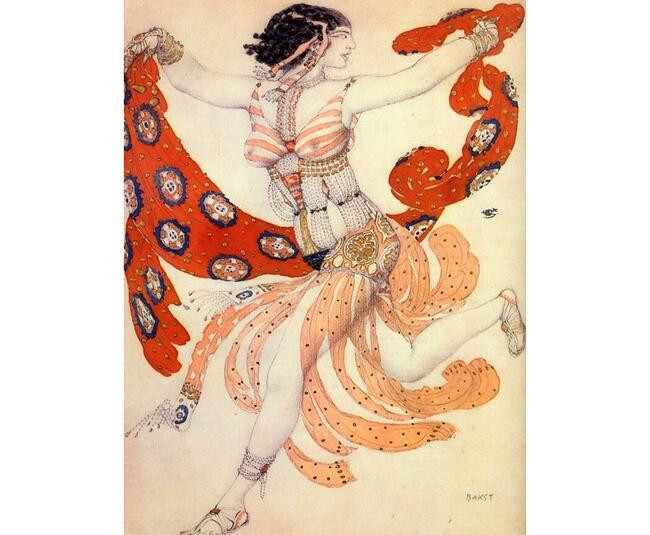

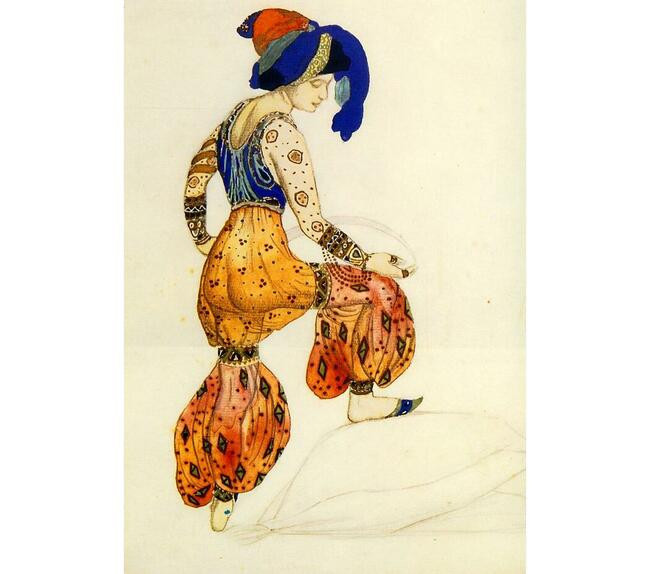

Костюмы, созданные Бакстом к балету «Клеопатра», тут же отозвались в причёсках и украшениях парижанок. Благодаря ему в моду вошли полупрозрачные ткани, тюрбаны и юбки-шальвары. Подобный стиль одежды требовал соответствующего тона кожи — и спрос на тёмную пудру вырос. Самого Бакста подобный ажиотаж несколько изумлял. «Парижанки так уж созданы, что все их поражающее на сцене находит себе живой отклик в моде. Только этим я могу объяснить, почему мои постановки так повлияли на постепенное преобразование женского костюма вплоть до цветных причесок», — говорил он.

Эскиз костюма Клеопатры для Иды Рубинштейн к балету "Клеопатра" на музыку А. С. Аренского Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1909,

Эскиз костюма Клеопатры для Иды Рубинштейн к балету "Клеопатра" на музыку А. С. Аренского Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1909,

Эскиз костюма для еврейского танца с тамбурином к балету "Клеопатра" Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1910,

Эскиз костюма для еврейского танца с тамбурином к балету "Клеопатра" Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1910,

Греческая танцовщица. Эскиз костюма к балету "Клеопатра" Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1910

Греческая танцовщица. Эскиз костюма к балету "Клеопатра" Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1910

Эскиз костюма для еврейского танца к балету "Клеопатра" Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1910,

Эскиз костюма для еврейского танца к балету "Клеопатра" Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1910,

Удивительно, но при всей ярчайшей узнаваемости работ Бакста, он умел вполне успешно встраивать свои костюмы в общую картину спектакля, созданную другим художником. Пример подобной работы — балет «Жар-птица», где основная часть оформления была выполнена Александром Головиным, а Бакст создал только некоторые костюмы.

Танцовщица из балета "Жар-птица" Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1913

Танцовщица из балета "Жар-птица" Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1913

Кощеево царство. Эскиз декорации к балету «Жар-птица» Александр Яковлевич Головин

Кощеево царство. Эскиз декорации к балету «Жар-птица» Александр Яковлевич Головин

Тамара Карсавина и Михаил Фокин в балете «Жар-птица».

Тамара Карсавина и Михаил Фокин в балете «Жар-птица».

Эскиз костюма царевны для "Жар-Птицы" И.Стравинского Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1910,

Эскиз костюма царевны для "Жар-Птицы" И.Стравинского Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1910,

Эскиз костюма Синей султанши к балету "Шахерезада" Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1910,

Эскиз костюма Синей султанши к балету "Шахерезада" Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1910,

Декорация к балету "Шахерезада" Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1910

Декорация к балету "Шахерезада" Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1910

Но даже талант Бакста не смог уберечь «сезоны…» от неудач. Причиной тому было желание Дягилева отойти от традиционного классического балета. Новые идеи он решил искать у новых композиторов и новых либретистов — для создания спектакля «Синий бог» был приглашён композитор Рейнольдо Ан, музыку к «Дафнису и Хлое» написал Равель, а «Послеполуденный отдых фавна» был поставлен на музыку Дебюсси.

Эскиз костюма баядерки с павлином к балету "Синий бог" Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1911

Эскиз костюма баядерки с павлином к балету "Синий бог" Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1911

Ни один из этих балетов не вызвал восторга — «Синий бог» показался публике и критикам монотонным, а «Дафнис и Хлоя» — недостаточно гармоничными, но настоящий скандал разразился из-за самого маленького спектакля — восьмиминутного «Послеполуденного отдыха фавна».

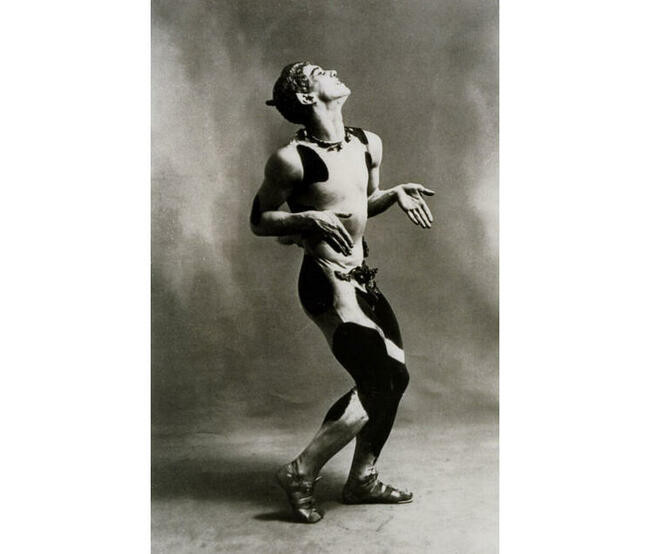

Его замысел принадлежал самому Дягилеву, вдохновившемуся во время путешествия по Греции рисунками на античных вазах. Нижинский решил, что специфической особенностью танца должна стать «вазовая» пластика, заставлявшая танцоров практически отказаться от движения «на зрителя», демонстрируя себя лишь в профиль.

Вацлав Нижинский в роли фавна в балете К. Дебюсси "Послеполуденный отдых фавна" Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1912

Вацлав Нижинский в роли фавна в балете К. Дебюсси "Послеполуденный отдых фавна" Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст) 1912

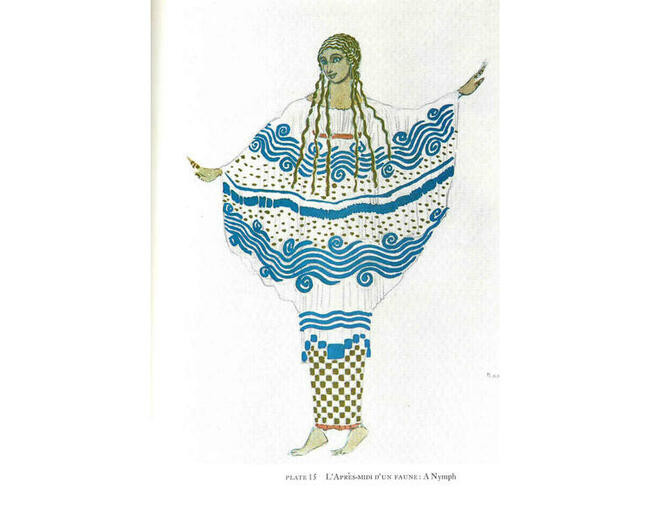

Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст). Эскиз костюма нимфы к «Послеполуденному отдыху фавна».

Лев Самойлович Бакст (Леон Бакст). Эскиз костюма нимфы к «Послеполуденному отдыху фавна».

Вацлав Нижинский в балете «Послеполуденный отдых фавна». 1912, театр «Шатле», Париж.

Вацлав Нижинский в балете «Послеполуденный отдых фавна». 1912, театр «Шатле», Париж.

Нимф, встретивших фавна в лесу, Бакст нарядил в длинные хитоны, но к костюму фавна подошёл гораздо смелее. Конечно, мужские балетные костюмы начала двадцатого века и так оставляли мало простора для фантазии, но это пятнистое трико с маленьким хвостиком смотрелось практически как роспись на обнажённом теле. В сочетании с талантом Нижинского, сумевшего наполнить танец невероятной чувственностью, это смогло шокировать даже ко многому привычных парижан. Газета «Фигаро» обвиняла спектакль в непристойности: «Мы получили неподходящего фавна с отвратительными движениями эротической животности и с крайне бесстыдными жестами. Вот и всё».

Впрочем, «отвратительным» фавн показался далеко не всем французам. Газета «Ле Матэн» опубликовала статью великого скульптора Огюста Родена, восхищавшегося и талантом и телом Нижинского.

В результате полемики «обывателей» и «художников» «Фавна» обсуждали повсюду, и каждый уважающий себя театрал должен был посетить спектакль, чтобы проверить — так ли он ужасен и безнравственен, как говорят.

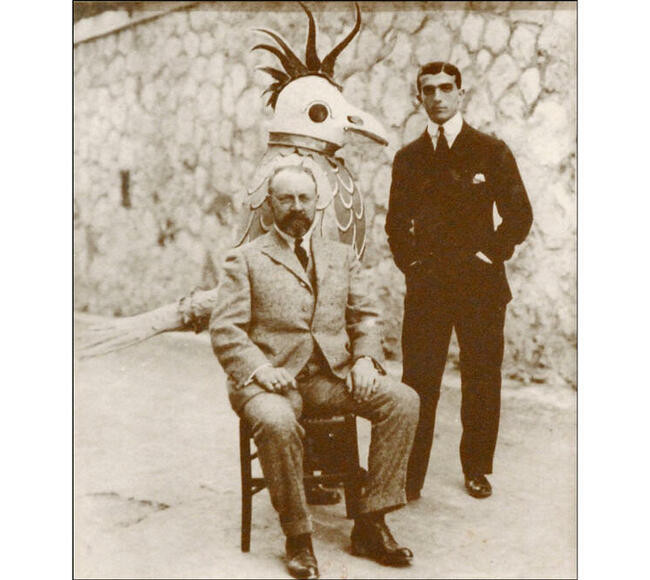

Стравинский и Дягилев.

Стравинский и Дягилев.

В следующем сезоне Вацлав Нижинский поставил ещё один балет-скандал. Помимо самого хореографа, он был создан силами двух великих мастеров: композитора Игоря Стравинского и художника Николая Рериха.

«Весна священная» не была первой работой Рериха с Дягилевым — именно в его оформлении шла вокально-танцевальная сюита «Половецкие пляски» (фрагмент оперы «Князь Игорь»), открывавшая первый балетный сезон дягилевской антрепризы. Вот так писал о его декорациях Александр Бенуа: «…декорация производила громадное впечатление. Созданный Рерихом по „принципу панорамы“, лишенной боковых кулис, этот фон с его золотисто-алым небом над бесконечной далью степей, с его дымами, столбами подымающимися из пестрых кочевых юрт, — это было то самое, что здесь надлежало быть!».

Половецкий стан. Эскиз декорации ко второму акту оперы Бородина "Князь Игорь" Николай Константинович Рерих 1908

Половецкий стан. Эскиз декорации ко второму акту оперы Бородина "Князь Игорь" Николай Константинович Рерих 1908

Половецкий стан. Эскиз декорации к балету "Половецкие пляски" Николай Константинович Рерих 1909,

Половецкий стан. Эскиз декорации к балету "Половецкие пляски" Николай Константинович Рерих 1909,

Декорации к «Весне…» Рерих написал в том же широком, свободном стиле, что и «Половецкий стан», «Викингов» или «Дозор». На фоне фирменных рериховских просторов особенно ярко (и весьма дико для европейской публики) смотрелись костюмы танцоров — идеи для них художник подчерпнул в коллекции русского костюма, собранной княгиней Тенишевой.

Это были длинные полотняные рубахи — белые и алые, с орнаментом, имитирующим вышивку. Ноги героинь поверх белых чулок обвивали алые ленты (которые сползали во время танца), пуанты пытались притвориться лаптями — эти приёмы художник уже использовал раньше в «Снегурочке».

Впрочем, и к хореографии подход тоже был нестандартный — Вацлав Нижинский пытался максимально уложить в пластику танца язычество, животную дикость и исступление.

костюмы Рериха к постановке.

костюмы Рериха к постановке.

Вот так увидели критики вторую картину балета: «Тут неожиданно расцветает эпизод, полный благоуханного лиризма: девушки в красных одеждах, с ангельским жеманством иконописных жестов, плечом к плечу ведут круговой хоровод». Но лиризма хватает ненадолго — жертва выбрана и «старейшины» приветствуют её «скачками и неистовым топотом».

Неведомо, что ожидали зрители, пришедшие на балет-легенду из жизни выдуманного славянского племени, но прореагировали они чрезвычайно живо.

Старейшины в медвежьих шкурах. Эскиз к балету «Весна священная» И.Ф.Стравинского Николай Константинович Рерих 1944

Старейшины в медвежьих шкурах. Эскиз к балету «Весна священная» И.Ф.Стравинского Николай Константинович Рерих 1944

Присутствовавший в зале Жан Кокто описывал это так: «Зал сыграл ту роль, какую ему надлежало сыграть: он мгновенно взбунтовался. Публика смеялась, вопила, свистела, хрюкала и блеяла и, возможно, со временем устала бы, но толпа эстетов и кое-какие музыканты в непомерном рвении принялись оскорблять и задевать публику в ложах. Шум перешел в рукопашную.

Стоя в ложе, со съехавшей набок диадемой, престарелая графиня де Пурталес, красная как мак, потрясала веером и кричала: „Впервые за шестьдесят лет надо мной осмелились издеваться…“ Милая дама не кривила душой: она верила, что это розыгрыш».

Рерих был предсказуемо оскорблён, а Дягилев — доволен, потому что скандал гораздо лучше равнодушия. «Вот это настоящая победа! Пускай себе свистят и беснуются! Внутренне они уже чувствуют ценность, и свистит только условная маска. Увидите следствие» — говорил он.

фото оригинальной постановки; костюм для «Весны священной», реконструкция по эскизу Рериха

фото оригинальной постановки; костюм для «Весны священной», реконструкция по эскизу Рериха

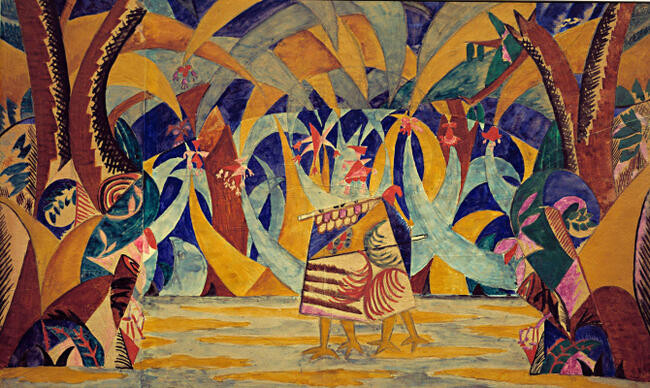

В 1914 году к списку «художников Дягилева» добавился мирискусник Мстислав Добужинский и авангардистка Наталья Гончарова. Именно ей удалось создать самую яркую работу первого военного года — оформление спектакля «Золотой петушок».

Эскиз костюма для оперы-балета «Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова Наталья Сергеевна Гончарова XX век

Эскиз костюма для оперы-балета «Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова Наталья Сергеевна Гончарова XX век

Наталья Гончарова Эскиз декораций к спектаклю «Золотой петушок» 1914

Наталья Гончарова Эскиз декораций к спектаклю «Золотой петушок» 1914

На фото: Мясин (танцор, партнер Дягилева в те годы), Гончарова, Стравинский, Ларионов, Бакст. Лозанна, 1915

На фото: Мясин (танцор, партнер Дягилева в те годы), Гончарова, Стравинский, Ларионов, Бакст. Лозанна, 1915

Вариант костюмов Натальи Гончаровой к постановке «Подводное царство» (из оперы «Садко»).

Вариант костюмов Натальи Гончаровой к постановке «Подводное царство» (из оперы «Садко»).

Михаил Ларионов. Лес. Эскиз декорации к балету «Русские сказки». 1916

Михаил Ларионов. Лес. Эскиз декорации к балету «Русские сказки». 1916

Работал для «сезонов» и муж Натальи Гончаровой — Михаил Ларионов. Правда, существенная часть спектаклей с его декорациями были поставлены не сразу, потому что создавались они в военный 1915 год, когда Дягилеву пришлось сократить европейскую программу и начать осваивать Америку.

Эскиз декорации "Русские сказки", постановка "Кикимора" Михаил Федорович Ларионов 1915

Эскиз декорации "Русские сказки", постановка "Кикимора" Михаил Федорович Ларионов 1915

Костюм, созданный по работе Ларионова к одной из постановок Дягилева.

Костюм, созданный по работе Ларионова к одной из постановок Дягилева.

Следующий, 1916 год, принёс проекту Дягилева две новых постановки и одного художника — на этот раз испанского. Первым иностранным «оформителем сезонов» стал Хосе Мария Серт, муж знаменитой «музы символистов» Миси (Марии) Годебской. Он был неплохим художником-монументалистом, но в театральных работах ни с Бенуа, ни с Бакстом тягаться не мог.

Хосе Мария Серт. Эскиз декораций и костюмов к «опере-балету» «Женские хитрости». 1920

Хосе Мария Серт. Эскиз декораций и костюмов к «опере-балету» «Женские хитрости». 1920

Хосе Мария Серт. Эскиз декораций и костюмов к «опере-балету» «Женские хитрости». 1920

Хосе Мария Серт. Эскиз декораций и костюмов к «опере-балету» «Женские хитрости». 1920

Впрочем, вскоре Дягилев залучил к себе ещё одного испанца — Пабло Пикассо. Оформленный им одноактный балет «Парад» перекрыл скандальность и «Весны священной», и «Послеполуденного отдыха фавна».

Пикассо в процессе работы над декорациями для «Парада». 1917.

Пикассо в процессе работы над декорациями для «Парада». 1917.

Кстати, несмотря на название, в этом балете нет ничего от военных парадов, «Парад!» здесь — клич зазывалы, заманивающего народ на представление уличного балаганчика. Музыку к «Параду» написал Эрик Сати — странный маленький господин, коллекционировавший зонтики и скрывавший под внешностью заурядного буржуа парадоксальное чувство юмора, изрядную желчность и большой талант. Автором либретто стал его друг Жан Кокто, уже работавший с Дягилевым.

Кокто о работе с Пикассо писал так: «Пикассо поражает меня каждый день. Находится рядом с ним — это большая честь и тяжелая работа… Зрители были поражены первым балетом с кубистическими костюмами и декорациями». Для Пикассо это был не просто «первый балет с кубистическими костюмами и декорациями», а вообще первая работа с театром, и он начал её с того, что шокировал зрителя.

Строго говоря, к шоку они готовились при входе в зал, но Пикассо усыпил их бдительность росписью занавеса.

О нём современники художника писали так: «При появлении большого опускного занавеса, сопровождавшемся мрачной музыкой, написанной Сати для увертюры, из груди собравшихся вырвался вздох удовлетворения и облегчения. Аудитория, ожидавшая поругания и скандала, вместо этого оказалась изумленной тем фактом, что, как выяснилось, изобретатель кубизма представил им нечто вполне поддававшееся их пониманию».

На «поддававшемся пониманию» занавесе была изображена компания циркачей, сидевших за столом на сцене. Арлекин, Пьеро, обнимающий свою спутницу, солдат в начищенном шлеме, девушка в широкополой шляпе — все они смотрят на белую крылатую лошадь, в брюхо которой в поисках молока тычется жеребёнок. Мать-кобыла вылизывает его, словно не замечая девочку в белом платье — и тоже крылатую, которая, стоя у неё на спине, тянется к печальной обезьянке, сидящей на разноцветной лестнице. Пышный чёрный занавес нависает над её головой, подобранные шнурами красные полотнища обрамляют сцену по бокам, но в просвете между ними видны голубое небо, зелёная трава, колонна, арка каких-то руин и синеватые пологие горы.

Такой занавес предвещал что-то нежное и лёгкое, но вместо привычных глазу трико, коротких курток и невесомых юбочек балетоманы увидели неуклюжие и громоздкие костюмы из дерева, жести и папье-маше. Жёсткие наряды заставляли танцоров двигаться угловато и сковано, что отвечало задаче авторов, рассказывающих историю о безжалостности нового «механистического» времени.

Не порадовала публику и музыка Сати, дополненная по настоянию Кокто «городским» шумом и треском пишущих машинок. Дягилев, конечно, предполагал, что новаторство спектакля может вызвать недовольство, и не без удовольствия ожидал скандала — но реакция зрителей перекрыла его ожидания.

Публика то и дело прерывала выступление криками «Русские боши, долой русских! Сати и Пикассо боши!», а в какой-то момент негодование перешло в открытую потасовку.

Отзывы прессы в среднем выглядели так: «Антигармонистичный, психованный композитор пишущих машинок и трещоток Эрик Сати ради своего удовольствия вымазал грязью репутацию „Русского балета“, устроив скандал, в то время, как талантливые музыканты смиренно ждут, чтобы их сыграли. А геометрический мазила и пачкун Пикассо вылез на передний план сцены, в то время, как талантливые художники смиренно ждут, когда их выставят».

Дягилев, как и обычно, счёл, что скандал — это хорошо и продолжил работу с Пикассо, пригласив того вместе с Андре Дереном поработать над оформлением балетов «Волшебная лавка» и «Треуголка», а позже и над «Пульчинелойа».

Через два года после своего провала в Париже «Парад» был показан в Лондоне и назван «самым большим успехом английских русских сезонов».

Открытие балета "Парад" в Париже. (Поль Розенберг, Мари Лорансен, Сергей Дягилев, Мисия Серт, Эрик Сати, Жорж-Мишель, Пикассо, Жан Кокто) Мишель Мишель-Жорж -Жорж 1917

Открытие балета "Парад" в Париже. (Поль Розенберг, Мари Лорансен, Сергей Дягилев, Мисия Серт, Эрик Сати, Жорж-Мишель, Пикассо, Жан Кокто) Мишель Мишель-Жорж -Жорж 1917

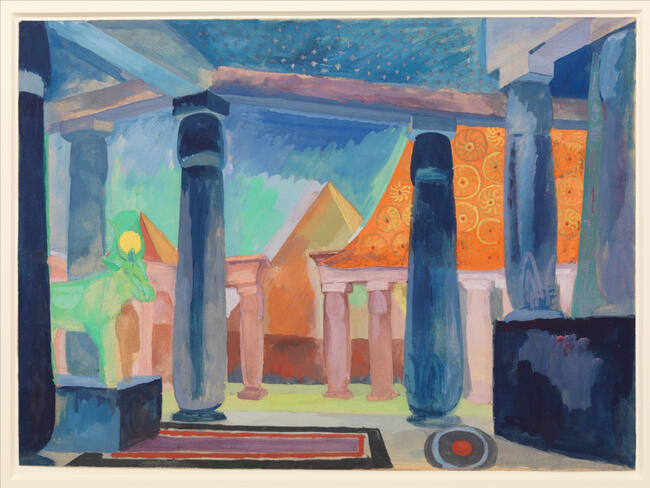

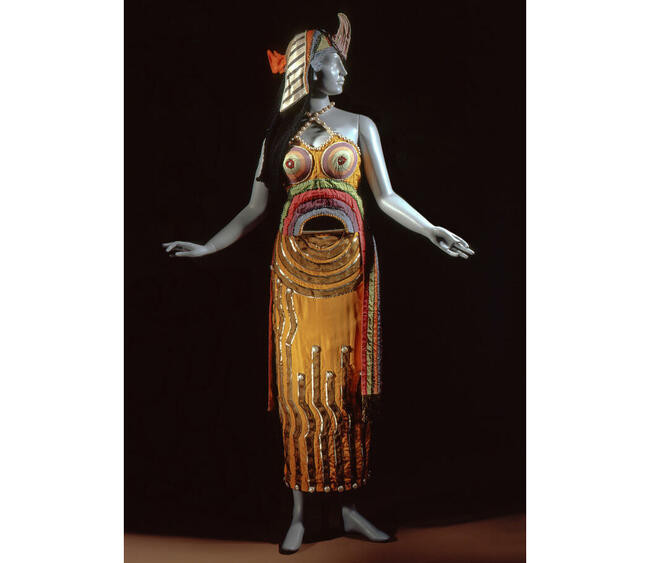

В 1918 году Дягилев обновляет постановку почти 10-летней давности, и вместо костюмов и декораций Бакста зрители увидели интерпретацию Делоне. «…В Испании, куда супруги Делоне уехали в Первую мировую войну, разрабатывались эскизы костюмов и декораций к балету „Клеопатра“ для антрепризы Дягилева. В Мадриде не без покровительства Дягилева открылся первый собственный Дом моды Сони Делоне Casa Sonia, а по возвращении в Париж в 1921 году — парижский Delaunay…»

Дизайн сцены (Клеопатра) Робер Делоне 1918

Дизайн сцены (Клеопатра) Робер Делоне 1918

Костюм Клеопатры для постановки "Русских сезонов" Дягилева Соня Делоне 1918

Костюм Клеопатры для постановки "Русских сезонов" Дягилева Соня Делоне 1918

Костюм Клеопатры по эскизу Сони Делоне. 1918.

Костюм Клеопатры по эскизу Сони Делоне. 1918.

В 1925 году, обновляя спектакль «Песни соловья», Дягилев вновь сделал неожиданный ход, подбив на сотрудничество чрезвычайно немолодого (и столь же знаменитого) Анри Матисса. Тот и оглянуться не успел, как обнаружил себя выбирающим образцы рисунков для тканей в музее Виктории и Альберта.

Набросок Матисса для спектакля «Песни соловья».

Набросок Матисса для спектакля «Песни соловья».

Костюмы Матисса для «Русских сезонов» на выставке в Риме в 2015 году.

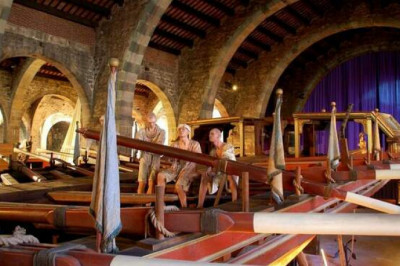

Костюмы Матисса для «Русских сезонов» на выставке в Риме в 2015 году.

«Дягилев — это Людовик XIV, — писал потом старый художник, — невозможно понять, что представляет собой этот человек, он способен как очаровать вас, так и довести до бешенства. Настоящая змея, он проскальзывает между пальцами. В сущности, его волнует только он сам и то, чем он занимается».

Матисс и Мясин.

Матисс и Мясин.

Прочие художники поняли это куда раньше Матисса, но, невзирая на неудобства, скандалы и задержки гонораров, продолжали работать с «Русскими сезонами».

В 1926 году Дягилеву опять удалось спровоцировать скандал, пригласив оформлять балет «Ромео и Джульетта» Хуана Миро (с которым работал и раньше) и Макса Эрнста. На этот раз, для разнообразия, протестовала не публика, а коллеги-творцы: на премьере спектакля Андре Бретон и Луи Арагон весьма энергично заявили, что Миро и Эрнст променяли идеи свободного искусства на деньги Дягилева.

Солнце. Проект декораций к спектаклю "Ромео и Джульетта" Макс Эрнст 1926

Солнце. Проект декораций к спектаклю "Ромео и Джульетта" Макс Эрнст 1926

Хорошие шансы на скандал были и у вышедшего в 1927 году балета «Стальной скок». Задумал его Дягилев двумя годами раньше, решив, что Советская Россия вызывает на Западе достаточный интерес, чтобы вместо спектаклей, воспевающих ушедшую лубочно-сказочную Русь, показать нечто, рассказывающее о «новом русском мире». В качестве сценографа было решено пригласить «настоящего советского художника» — авангардиста Георгия Якулова. В соавторстве с ним Прокофьев написал либретто, про которое сам говорил: «не разберёшь, в пользу ли большевиков он или против них, то есть как раз то, что требуется. Якулов немного боялся, не обидел бы такой сюжет Москву, ибо ему надо было туда возвращаться, однако соглашался».

реконструкция декораций Якулова в «Стальному скоку».

реконструкция декораций Якулова в «Стальному скоку».

Удивительно, но никакого особенного скандала «большевицкий балет» не вызвал и оставался в в репертуаре труппы Русского балета до самого конца «сезонов».

Оформление Павлом Челищевым балета «Ода».

Оформление Павлом Челищевым балета «Ода».

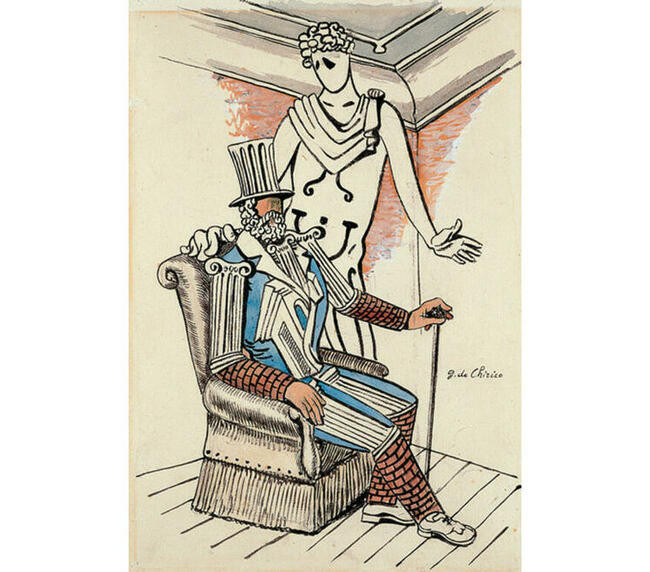

Не изменяя своей тяге к разнообразному, неожиданному и модному, в следующих сезонах Дягилев успел поработать с сюрреалистами Челищевым и де Кирико, и ненадолго вернуть антрепризе Бакста.

Танцовщица с тамбурином. Эскиз сценического костюма Павел Федорович Челищев 1920

Танцовщица с тамбурином. Эскиз сценического костюма Павел Федорович Челищев 1920

Эскиз декорации к спектаклю "Бал" Джорджо де Кирико 1929

Эскиз декорации к спектаклю "Бал" Джорджо де Кирико 1929

Эскиз обложки сувенирной программы Русских балетов 1929 года Джорджо де Кирико 1929

Эскиз обложки сувенирной программы Русских балетов 1929 года Джорджо де Кирико 1929

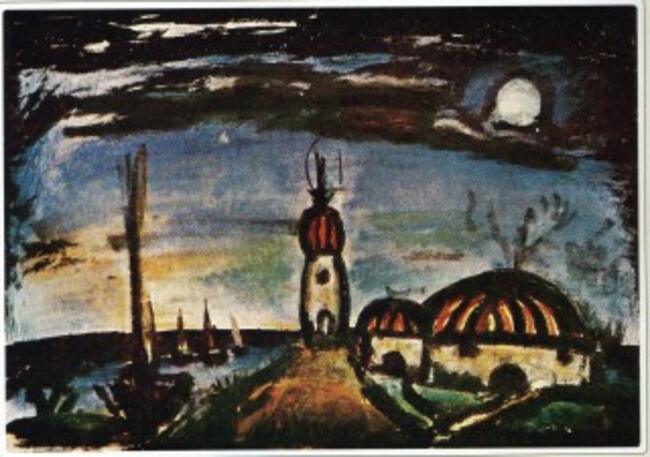

Жорж Руо. Ночь в порту. Эскиз декорации 1-й картины балета «Блудный сын». 1929.

Жорж Руо. Ночь в порту. Эскиз декорации 1-й картины балета «Блудный сын». 1929.

Последним спектаклем антрепризы стал поставленный в 1929 году балет «Блудный сын». Музыку для него написал Прокофьев, хореографию (по мнению некоторых критиков — не вполне удачную) поставил Баланчин, а костюмы и декорации создал экспрессионист Жорж Руо.

Современная постановка «Блудного сына» (Мариинский театр, 2001) в костюмах и декорациях по эскизам Руо.

Современная постановка «Блудного сына» (Мариинский театр, 2001) в костюмах и декорациях по эскизам Руо.

Спустя три месяца после премьеры «Блудного сына» «великий, ужасный, невыносимый, великолепный» Сергей Дягилев умер в Венеции, завершив своей кончиной двадцатидвухлетнюю историю «дягилевских сезонов».