По стопам Веласкеса: Гойя ищет свой путь

Считается, что первыми по-настоящему оригинальными произведениями Гойи в области графики стали «Капричос», созданные в 1790-е годы. Однако искать свой почерк Гойя начал на 20 лет раньше — в 1770-е. В это время он, будучи художником королевской мануфактуры гобеленов, «для души» делал тщательные (может, лишь слегка утрированные) графические копии с живописных работ Диего Веласкеса.

Для чего это было нужно? В отличие от многих художников, Гойя почти никогда не теоретизирует об искусстве — своём или чьём бы то ни было. По натуре он был практиком и любил повторять, что признаёт только трёх учителей — Рембрандта, природу и Веласкеса. Очевидно, это и были его университеты.

Портрет карлика Себастьяна де Морра, шута Филиппа IV, с Веласкеса Франсиско Гойя Графика, 1778, и Портрет придворного карлика дона Себастьяна дель Морра по прозвищу Эль Примо Диего Веласкес Живопись, 1644

Портрет карлика Себастьяна де Морра, шута Филиппа IV, с Веласкеса Франсиско Гойя Графика, 1778, и Портрет придворного карлика дона Себастьяна дель Морра по прозвищу Эль Примо Диего Веласкес Живопись, 1644

Темы, которые Гойя ощущает своими, выполняя графические штудии Веласкеса, — изображение особ королевской крови и острохарактерные, почти гротескные портреты. И то и другое не раз пригодится ему в карьере.

Да и сама карьерная траектория Веласкеса, прошедшего путь от королевского камергера до интенданта королевских покоев и первого художника испанской короны, поначалу представлялась Гойе весьма привлекательной. В молодости он сознательно и последовательно ищет расположения двора. И когда после многих усилий получает титул придворного художника, с удовлетворением отмечает: ну вот, дескать, и я теперь совсем как Веласкес!

"Менины", с картины Веласкеса Франсиско Гойя 1778 и Менины Диего Веласкес 1656

"Менины", с картины Веласкеса Франсиско Гойя 1778 и Менины Диего Веласкес 1656

Конный портрет королевы Изабеллы Бурбонской, с Веласкеса Конный портрет королевы Изабеллы Бурбонской, с Веласкеса Франсиско Гойя 1778 и Конный портрет Изабеллы Бурбонской Диего Веласкес 1636

Конный портрет королевы Изабеллы Бурбонской, с Веласкеса Конный портрет королевы Изабеллы Бурбонской, с Веласкеса Франсиско Гойя 1778 и Конный портрет Изабеллы Бурбонской Диего Веласкес 1636

Эзоп, с картины Веласкеса Франсиско Гойя 1778 и Эзоп Диего Веласкес 1640

Эзоп, с картины Веласкеса Франсиско Гойя 1778 и Эзоп Диего Веласкес 1640

Конный портрет графа Оливареса, с картины Веласкеса Франсиско Гойя 1778 и Конный портрет герцога де Оливареса Диего Веласкес 1638

Конный портрет графа Оливареса, с картины Веласкеса Франсиско Гойя 1778 и Конный портрет герцога де Оливареса Диего Веласкес 1638

Менипп, с картины Веласкеса Франсиско Гойя 1778 и Менипп Диего Веласкес 1640

Менипп, с картины Веласкеса Франсиско Гойя 1778 и Менипп Диего Веласкес 1640

Триумф Вакха, с картины Веласкеса Франсиско Гойя 1778 и Триумф Вакха (Пьяницы) Диего Веласкес 1629

Триумф Вакха, с картины Веласкеса Франсиско Гойя 1778 и Триумф Вакха (Пьяницы) Диего Веласкес 1629

Голова Вакха, с "Триумфа Вакха" Веласкеса Франсиско Гойя 1778

Голова Вакха, с "Триумфа Вакха" Веласкеса Франсиско Гойя 1778

Конный портрет принца Балтазара Карлоса, сына Филиппа IV, с Веласкеса Франсиско Гойя 1778 и Конный портрет принца Бальтазара Карлоса Диего Веласкес 1635

Конный портрет принца Балтазара Карлоса, сына Филиппа IV, с Веласкеса Франсиско Гойя 1778 и Конный портрет принца Бальтазара Карлоса Диего Веласкес 1635

Портрет шута Кристобаля де Кастанеды и Перния по прозвищу Рыжебородый, с картины Веласкеса Франсиско Гойя 1778, и Шут по прозвищу „Барбаросса“ Диего Веласкес 1640

Портрет шута Кристобаля де Кастанеды и Перния по прозвищу Рыжебородый, с картины Веласкеса Франсиско Гойя 1778, и Шут по прозвищу „Барбаросса“ Диего Веласкес 1640

Портрет Дона Хуана Австрийского, с Веласкеса Франсиско Гойя 1778 и Шут по прозвищу „Дон Хуан Австрийский“ Диего Веласкес 1633

Портрет Дона Хуана Австрийского, с Веласкеса Франсиско Гойя 1778 и Шут по прозвищу „Дон Хуан Австрийский“ Диего Веласкес 1633

Санлукарский альбом: неопровержимое свидетельство

Роман Гойи с герцогиней Каэтаной Альба — история не столь достоверная, как уверяет нас художественная беллетристика. Конечно, роман Фейхтвангера «Гойя, или Тяжкий путь познания» и художественные фильмы о Гойе берут за основу любовную линию Гойя — Альба. Но это — кино и книга. Наука же иногда сомневается в том, что между людьми столь несхожими, как художник и герцогиня, действительно могла возникнуть Love story.

Гойя по отцовской линии был батурро — фактически простолюдин, а титулы Марии дель Пилар Тересы Каэтаны де Сильва и Альварес де Толедо герцогини Альба при написании занимали полстраницы. Кроме того, Гойя был на 20 лет старше. Немолодой, тяжелого нрава и совершенно глухой. Вряд ли, говорят те, кто ставит под сомнение сам факт романа, это могло быть интересно только что овдовевшей и никогда не знавшей недостатка в поклонниках герцогине.

У скептиков есть резоны: ни письма, ни мемуары не дают достаточных оснований говорить, что любовная связь между Гойей и Альбой — действительно была.

Портрет герцогини Альба Франсиско Гойя 1797

Портрет герцогини Альба Франсиско Гойя 1797

Правда, на живописном портрете Альбы обнаружилась надпись solo Goya — «только Гойя» (под ногами герцогини). Но и эта почва для утверждений — довольно зыбка. Может быть, эта надпись — позднейшая приписка? А если нет, возможно, это означает что-то наподобие «только Гойя — тот непревзойдённый мастер, чья кисть достойна писать великолепную герцогиню»?

Во всем этом тумане неопределённости центральным доказательством того, что между Гойей и Альбой действительно промелькнула искра, является не живопись, а небольшой альбом Гойи для зарисовок (сейчас его назвали бы скетч-бук), получивший название Санлукарский альбом.

Любовная пара Франсиско Гойя 1819

Любовная пара Франсиско Гойя 1819

Весной 1796 года Франсиско Гойя, которому только что исполнилось 50, запасшись с альбомом с превосходной мелованной бумагой и золочёным обрезом, приехал в городок Санлукар де Баррамеда в провинции Кадис. Зачем? Уж точно не на пленеры. Туда после скоропостижной смерти мужа удалилась в родовое поместье герцогиня Альба. По-видимому, ей не хотелось, чтобы приличествующий её положению траур наблюдали при дворе — злопыхателей у блестящей герцогини хватало. Вполне достоверен и подтвержден письмами Гойи факт того, что они с герцогиней общались.

Художник не прекращал рисовать. Его альбомчик был таким маленьким (17,2 на 10,1 см), что на листке помещалась всего одна или две фигуры. И часто это была фигура именно герцогини — или, выразимся осторожнее, кого-то чрезвычайно похожего. Во всяком случае женщина с темнокожим ребёнком на коленях считается бесспорным портретом Альбы — эксцентричная герцогиня приютила маленькую Марию де ла Луз, родителе которой были рабами, очень привязалась к ней и даже оставила девочке годовую ренту в своем завещании.

Обнаженная Франсиско Гойя 1800

Обнаженная Франсиско Гойя 1800

Санлукарский альбом: Две нагие молодые женщины на постели Франсиско Гойя 1796

Санлукарский альбом: Две нагие молодые женщины на постели Франсиско Гойя 1796

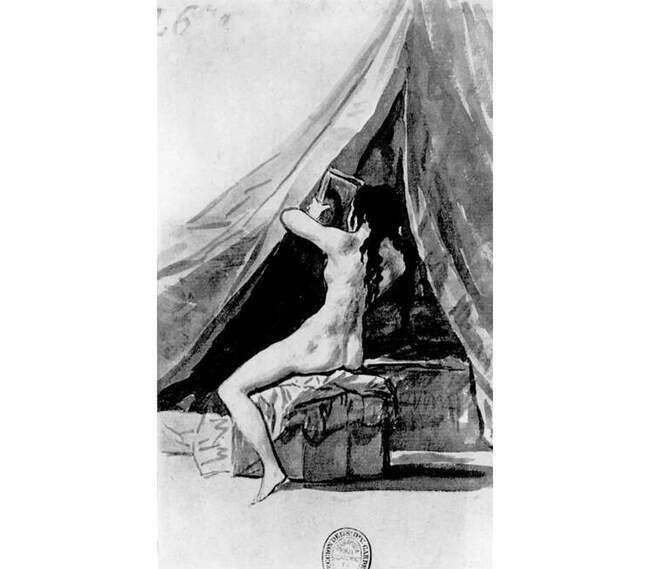

Мадридский альбом [20]: Обнаженная натурщица с зеркалом, со спины, или После ванны Франсиско Гойя Графика, 1797

Мадридский альбом [20]: Обнаженная натурщица с зеркалом, со спины, или После ванны Франсиско Гойя Графика, 1797

Санлукарский альбом — своего рода интимный дневник. Гойя зарисовывал Альбу в разных позах и ракурсах, карандашом и чернилами, обнажённую и в платье махи. Есть похожие на Альбу героини набросков и в другом, мадридском, альбоме Гойи.

Герцогиня Альба, укладывающая волосы Франсиско Гойя 1797

Герцогиня Альба, укладывающая волосы Франсиско Гойя 1797

Чем, например, она занята на этом эскизе? Сушит и укладывает влажные волосы? Потрясая грудью, рвущейся из корсета, вступает в столь любимую ею народную пляску? Схватившись за голову восклицает: «Пресвятая Дева, зачем небо послало мне этого глухого ревнивца?!» Может, просто делает заговор для роста волос на растущую луну — Гойя же не зря изображал ее летающей по ночам с ведьмами.

Сбоку от рисунка есть приписка Гойи: «Она рвёт на себе волосы и топает ножками, потому что аббат Пикхурис сказал ей, что она выглядит бледной». В одной этой приписке столько любования и нежной иронии, что из неё и вправду легко вырастить и сценарий, и роман, и миф.

Капричос: сатира на грани фола

«До сорока лет Гойя был крепким мужчиной, темпераментный, временами непредсказуемый, он был большим любителем острых ощущений, шоколада и охоты на куропаток», — - писал искусствовед Пьер Гассье.

Но почему же только до сорока? И что случилось потом?

Осенью 1792 года 46-летний художник покидает Мадрид и едет в Севилью. Он срывается с места так неожиданно, что даже не удосуживается получить разрешение короля — своего работодателя. Друзьям Гойи приходится спешно разруливать эту непростую ситуацию. И до сих пор этот эпизод в жизни Гойи остается одним из самых загадочных. Неясно, что же погнало его прочь из столицы?

Впрочем, до Севильи беглец не доехал. Почувствовав себя неважно, Гойя остановился у своего приятеля Мартинеса в Кадисе. Недомогание, начавшееся всего лишь с «плохого расположения духа» и чудовищной раздражительности, стало прогрессировать — начались сильные головные боли, шум в ушах, потемнение в глазах и потеря координации. У Гойи отнялась правая рука и появились мышечные судороги.

Что это было? Диагнозы (вирусный менингит, отравление свинцом, осложнения застарелого сифилиса и тому подобное) являются лишь гипотезами, для которых недостаточно данных. Но в целом болезнь Гойи остаётся медицинской загадкой. Известно, что восстанавливался он долго. Паралич руки, к счастью, оказался временным.

Но произошло кое-что не менее страшное: Гойя полностью оглох.

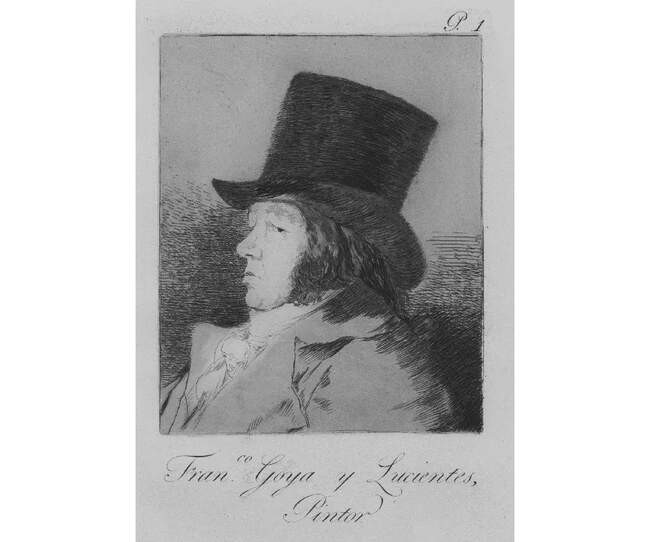

Автопортрет Франсиско Гойя 1797

Автопортрет Франсиско Гойя 1797

Глухота останется с ним на всю жизнь. Ему придётся мучительно восстанавливать связь между собой и миром, учиться читать чужую речь по губам и общаться при помощи записок и рисунков.

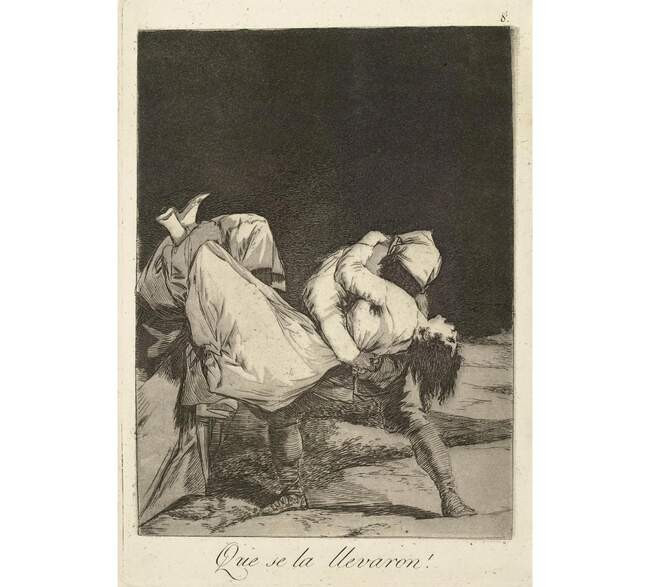

Это была катастрофа. Его прежнюю жизнь как будто беспардонно похитили, опрокинув вверх ногами, как героиню одноимённого офорта.

"Ее похитили!" (Серия "Капричос", страница 8) Франсиско Гойя Графика, 1799

"Ее похитили!" (Серия "Капричос", страница 8) Франсиско Гойя Графика, 1799

Пережитый кризис изменил Гойю и его творчество. Оно стало более мрачным, фантасмагорическим, загадочным. И — мизантропическим.

Дело не только в болезни. Вспомним, что любви к людям не добавляли и отношения с Альбой, полные ревности и сознания сословного неравенства. К тому же Гойя работал над декорированием дворца выскочки Мануэля Годоя — узурпировавшего власть в Испании любовника королевы — тоже изрядный повод разочароваться в человечестве.

Логичным завершением этого непростого жизненного этапа стали «Капричос» — самая известная серия офортов Гойи о том, как сон разума рождает чудовищ.

Сон разума рождает чудовищ (из серии "Капричос", лист 43) Франсиско Гойя Живопись, 1799

Сон разума рождает чудовищ (из серии "Капричос", лист 43) Франсиско Гойя Живопись, 1799

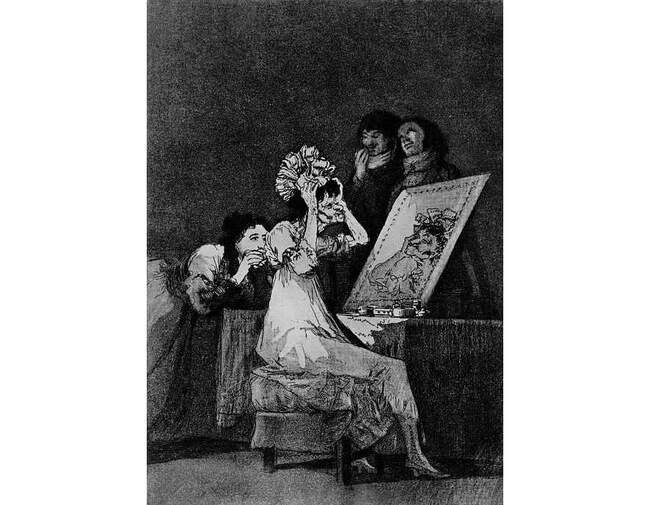

Серия "Капричос", лист 51: Прихорашиваются Франсиско Гойя Графика, 1797,

Серия "Капричос", лист 51: Прихорашиваются Франсиско Гойя Графика, 1797,

Серия "Капричос", лист 69: Поддувает Франсиско Гойя 179

Серия "Капричос", лист 69: Поддувает Франсиско Гойя 179

Серия "Капричос", лист 54: Стыдливый Франсиско Гойя 1797

Серия "Капричос", лист 54: Стыдливый Франсиско Гойя 1797

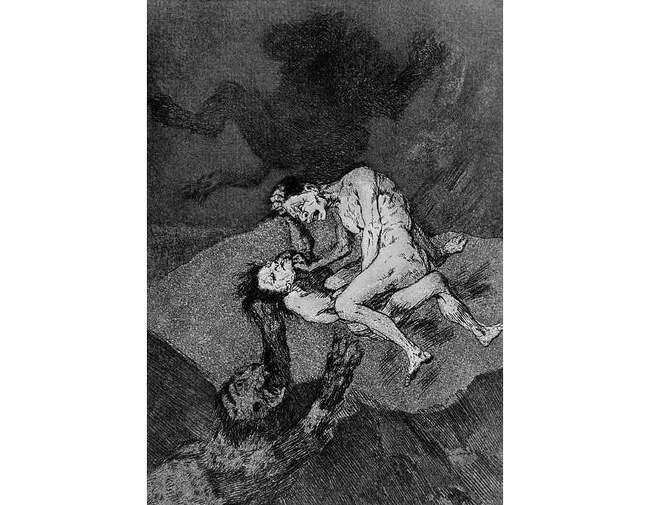

Серия "Капричос", лист 79: Нас никто не видел Франсиско Гойя 1799

Серия "Капричос", лист 79: Нас никто не видел Франсиско Гойя 1799

Серия "Капричос", лист 74: Не кричи, дурочка! Франсиско Гойя 1797

Серия "Капричос", лист 74: Не кричи, дурочка! Франсиско Гойя 1797

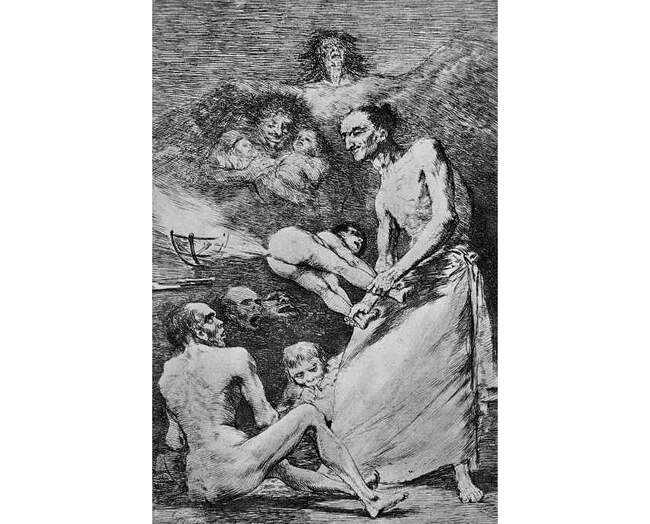

"Первые опыты" (Серия "Капричос", страница 60) Франсиско Гойя 1799,

"Первые опыты" (Серия "Капричос", страница 60) Франсиско Гойя 1799,

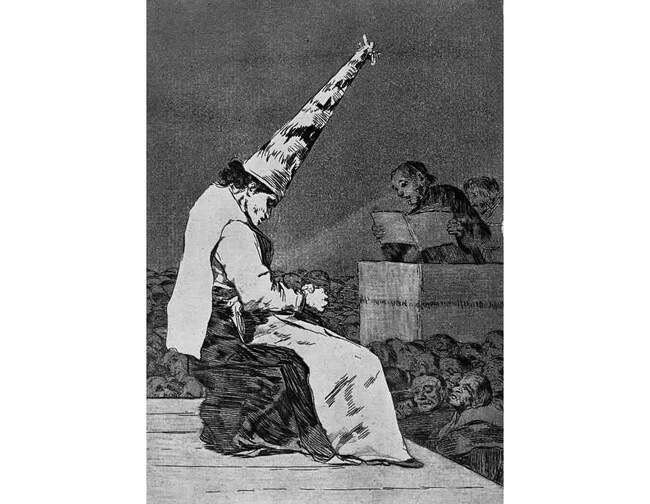

«Тут ничего нельзя поделать» (Серия "Капричос", страница 24) Франсиско Гойя Графика, 1799

«Тут ничего нельзя поделать» (Серия "Капричос", страница 24) Франсиско Гойя Графика, 1799

"Уже пора!" (Серия "Капричос", страница 80) Франсиско Гойя 1799

"Уже пора!" (Серия "Капричос", страница 80) Франсиско Гойя 1799

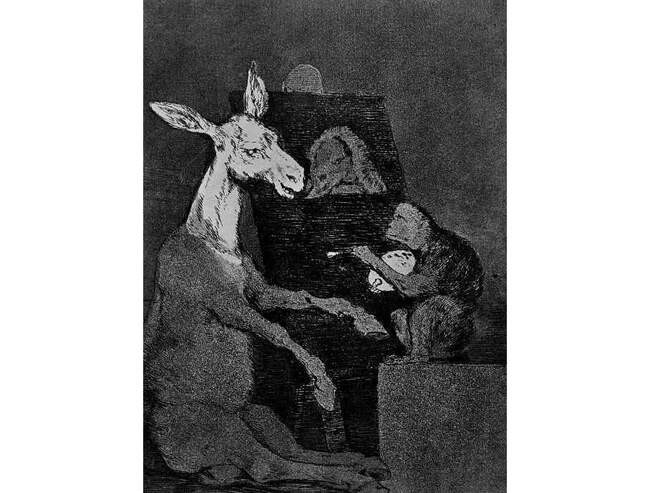

"Родословная" (Серия "Капричос", страница 57) Франсиско Гойя 1799

"Родословная" (Серия "Капричос", страница 57) Франсиско Гойя 1799

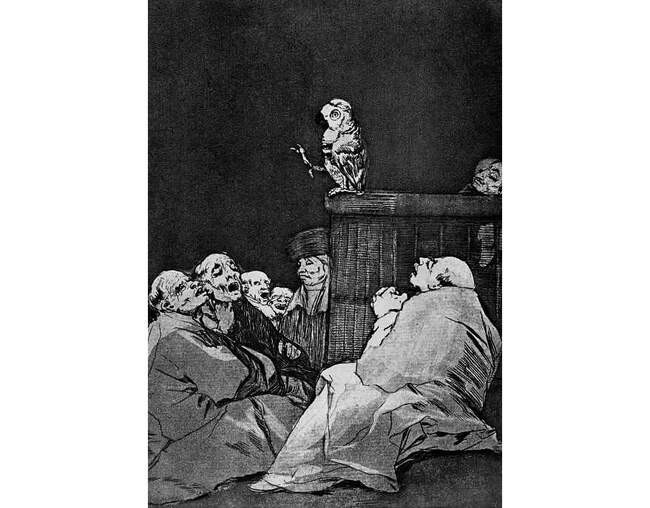

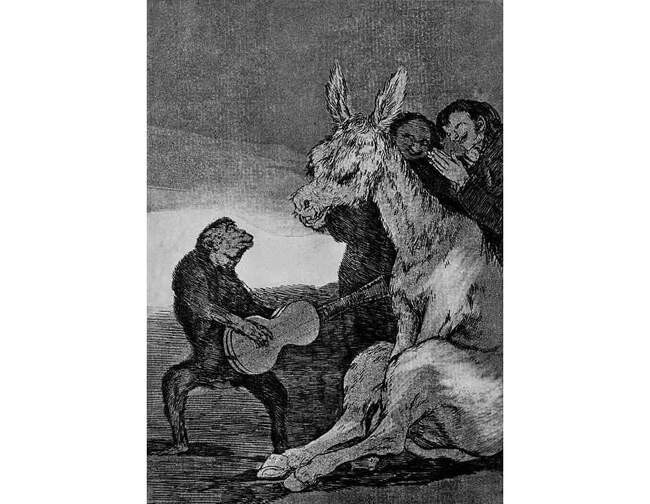

Серия "Капричос", лист 53: Какой златоуст! Франсиско Гойя 1799

Серия "Капричос", лист 53: Какой златоуст! Франсиско Гойя 1799

"Поторапливайся, они уже просыпаются" (Серия "Капричос", страница 78) Франсиско Гойя 1797

"Поторапливайся, они уже просыпаются" (Серия "Капричос", страница 78) Франсиско Гойя 1797

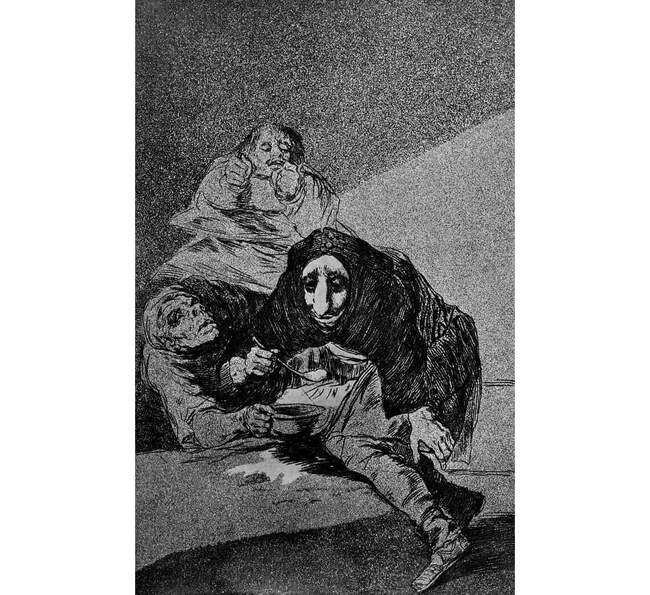

"Из той пыли..." (Серия "Капричос", страница 23) Франсиско Гойя 1799

"Из той пыли..." (Серия "Капричос", страница 23) Франсиско Гойя 1799

Серия "Капричос", лист 72: Тебе не ускользнуть Франсиско Гойя 1799,

Серия "Капричос", лист 72: Тебе не ускользнуть Франсиско Гойя 1799,

Трудно даже сходу сказать, кого Гойя пощадил. В «Капричос» он высмеял испанских грандов и святую инквизицию, распутных мужчин и продажных женщин, молодящихся старух и лицемерных епископов, маменькиных сынков и неверных жён. Он был так едок, изобретателен и ядовит в своей сатире, что иногда кажется: вся работа и затевалась-то не для исправления нравов (о чем мечтали просветители-друзья Гойи), а чтобы самому не отравиться собственным ядом, выплеснув его вовне.

Интересно, что на подготовительном к гравюре «Сон разума рождает чудовищ» (1797) рисунке чернилами присутствует автопортрет Гойи.

Интересно, что на подготовительном к гравюре «Сон разума рождает чудовищ» (1797) рисунке чернилами присутствует автопортрет Гойи.

Серия "Капричос", лист 50: Сурки Франсиско Гойя 1799

Серия "Капричос", лист 50: Сурки Франсиско Гойя 1799

Название листа № 50 из Капричос переводят по-разному: «Сурки», «Хомяки», «Ленивцы», хотя Гойя назвал этот офорт Los Chinchillas — «Шиншиллы». Но изображены тут не животные. Точнее, не вполне. Мы видим двух человекообразных, которые могут напомнить персонажей каких-нибудь фантастических мультфильмов. Их глаза закрыты добровольно, а на ушах — еще и замки, зато они охотно раскрывают рты, чтобы поглощать варево, которым их пичкает некто с завязанными глазами и ослиными ушами. Комментарий Гойи: «Те, кто не хотят ничего знать, видеть и слышать, принадлежат к многочисленному семейству шиншилл (ленивцев, сурков, хомяков), которые никогда ни на что не были полезны». А ведь Гойя ничего не мог знать о таких явлениях современного мира, как, к примеру, телевизионная пропаганда или сетевые «хомячки»!

Серия "Капричос", лист 55: До самой смерти Франсиско Гойя 1799

Серия "Капричос", лист 55: До самой смерти Франсиско Гойя 1799

"Куда направилась маменька?" (Серия "Капричос", страница 65) Франсиско Гойя Графика, 1799

"Куда направилась маменька?" (Серия "Капричос", страница 65) Франсиско Гойя Графика, 1799

Серия "Капричос", лист 68: Славная наставница! Франсиско Гойя 1797,

Серия "Капричос", лист 68: Славная наставница! Франсиско Гойя 1797,

"Тонко прядут" (Серия "Капричос", страница 44) Франсиско Гойя 1799

"Тонко прядут" (Серия "Капричос", страница 44) Франсиско Гойя 1799

"Поторапливайся, они уже просыпаются" (Серия "Капричос", страница 78) Франсиско Гойя Графика, 1797

"Поторапливайся, они уже просыпаются" (Серия "Капричос", страница 78) Франсиско Гойя Графика, 1797

Серия "Капричос", лист 66: Ну-ка, полегче! Франсиско Гойя 1799

Серия "Капричос", лист 66: Ну-ка, полегче! Франсиско Гойя 1799

Серия "Капричос", лист 62: Невероятно! Франсиско Гойя 1797

Серия "Капричос", лист 62: Невероятно! Франсиско Гойя 1797

"Они взлетели" (Серия "Капричос", страница 61) Франсиско Гойя 1799

"Они взлетели" (Серия "Капричос", страница 61) Франсиско Гойя 1799

"Он хорошо натянут" (Серия "Капричос", страница 17) Франсиско Гойя Гравюра, 1798

"Он хорошо натянут" (Серия "Капричос", страница 17) Франсиско Гойя Гравюра, 1798

Старая дама и её поклонник Франсиско Гойя 1797

Старая дама и её поклонник Франсиско Гойя 1797

Одна из сквозных тем Капричос — неприязненное изображение старух — в наших реалиях вряд ли найдёт отклик. Эйджизм сейчас все чаще общественно порицается и, возможно, недалек тот день, когда работы Гойи соцсети станут банить как визуальный аналог hate speech. Тем не менее, тема эта для Гойи важная. В Капричос он высмеивает молодящихся старух («До самой смерти») и старух-сводниц. Ну, а ведьмы — один из любимых персонажей его родовой баскской мифологии.

"От какой болезни он умрёт?" (Серия "Капричос", страница 40) Франсиско Гойя Гравюра, 1799

"От какой болезни он умрёт?" (Серия "Капричос", страница 40) Франсиско Гойя Гравюра, 1799

"Брависсимо!" (Серия "Капричос", страница 38) Франсиско Гойя 1799

"Брависсимо!" (Серия "Капричос", страница 38) Франсиско Гойя 1799

"Точь-в-точь" (Серия "Капричос", страница 41) Франсиско Гойя 1799

"Точь-в-точь" (Серия "Капричос", страница 41) Франсиско Гойя 1799

Серия "Капричос", лист 39: Вплоть до третьего колена Франсиско Гойя Графика, 1799

Серия "Капричос", лист 39: Вплоть до третьего колена Франсиско Гойя Графика, 1799

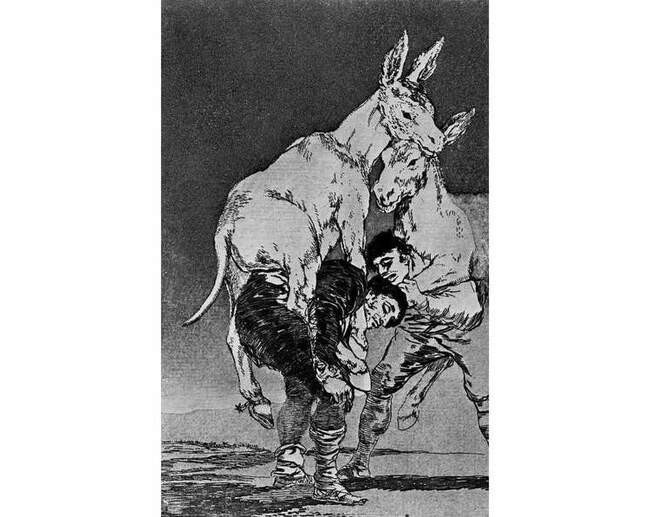

"А не умнее ли ученик?" (Серия "Капричос", страница 37) Франсиско Гойя Гравюра, 1799

"А не умнее ли ученик?" (Серия "Капричос", страница 37) Франсиско Гойя Гравюра, 1799

"Ты, которому невмоготу" (Серия "Капричос", страница 42) Франсиско Гойя Гравюра, 1798

"Ты, которому невмоготу" (Серия "Капричос", страница 42) Франсиско Гойя Гравюра, 1798

"Какие важные персоны!" (Серия "Капричос", страница 63) Франсиско Гойя Графика, 1799

"Какие важные персоны!" (Серия "Капричос", страница 63) Франсиско Гойя Графика, 1799

Наравне с совами ослы могут считаться фирменным знаком Капричос.

Католическая церковь была одним из основных объектов критики Гойи.

Серия "Капричос", лист 52: Чего не сделает портной! Франсиско Гойя 1797

Серия "Капричос", лист 52: Чего не сделает портной! Франсиско Гойя 1797

В офорте «Что может сделать портной» Гойя изображает толпу, которая, как пишет искусствовел Татьяна Каптерева, «в страхе склонилась перед грозной, надвигающейся на нее фигурой монаха, но это лишь пустая ряса, напяленная на засохшее дерево…, из складок капюшона возникает образованное рисунком коры дерева жуткое лицо призрака, к нему слетаются из пустого пространства светлого неба гнусные существа, оседлавшие летучих мышей».

Наивно было бы думать, что Церковь оставит нападки без ответа. Гойя выставил «Капричос» на продажу в феврале 1799, но уже через две недели изъял их, так как достоверные слухи говорили: художнику несдобровать. Гойя ничего почти не смог выручить за гравюры, это был финансовый крах. Он долго жил в неприятном предвкушении расправы от инквизиции, пока три года спустя не придумал остроумный финт. Все непроданные копии вкупе с оригиналами гравировальных пластин Гойя… преподнёс в дар королю. Король, таким образом, становился гарантом того, что художника не тронут. Он даже, расчувствовавшись, пообещал выплачивать пенсию сыну Гойи Хавьеру.

Дезастрес ("Бедствия войны")

Под одним из листов Desastres de la Guerra Гойя написал лаконично-знаменитое: «Я это видел».

Шесть бурных лет Испания, обескровленная гражданской войной и бездарным коррупционным правлением Бурбонов, воевала за независимость с наполеоновской Францией. Зная темперамент Гойи, можно не сомневаться: он не был пассивным созерцателем, хотя на тот момент уже был абсолютно глухим и не мог слышать, как стреляют пушки и рвутся снаряды. Узнав о героической обороне Сарагосы, руководимой доном Хосе Палафоксом, герцогом Сарагосским, Гойя лично ринулся в Сарагосу и там оказался в осаде — к счастью, ненадолго. А когда основной театр военных действий переместился в Мадрид — снова поспешил туда. Есть легенда, что Гойя наблюдал за расстрелом повстанцев непосредственно с крыши своего дома. Документы не подтверждают этот факт, но миф оказался сильнее реальности — зритель часто уверен, что при всех военных событиях Гойя присутствовал лично.

Отношение Гойи к французам не было однозначным, и это не раз будет ставиться ему в упрёк. Он явно симпатизировал либеральной политике Жозефа Бонапарта (брата Наполеона, которого тот сделал испанским королём) и в то же время не мог не сопереживать испанцам.

Вот что сам Гойя писал о разрушенной Сарагосе: «Увидев руины города, я стал изучать их, чтобы создать картины, прославляющие городских жителей, я не отрицаю громадного интереса, который возник во мне к славе моего отечества».

Одна из самых известных гравюр серии «Бедствия войны» прославляет Марию Августину Арагонскую — национальную героиню, воевавшую против Франции, прозванную «испанской Жанной д’Арк». Поскольку Гойя и сам был уроженцем Сарагосы, мужество Марии Августины, собственными руками управлявшейся с артиллерийским орудием, восхищало его настолько, что в череде безымянных персонажей «Бедствий войны» она стала единственной героиней с именем.

Одна из самых известных гравюр серии «Бедствия войны» прославляет Марию Августину Арагонскую — национальную героиню, воевавшую против Франции, прозванную «испанской Жанной д’Арк». Поскольку Гойя и сам был уроженцем Сарагосы, мужество Марии Августины, собственными руками управлявшейся с артиллерийским орудием, восхищало его настолько, что в череде безымянных персонажей «Бедствий войны» она стала единственной героиней с именем.

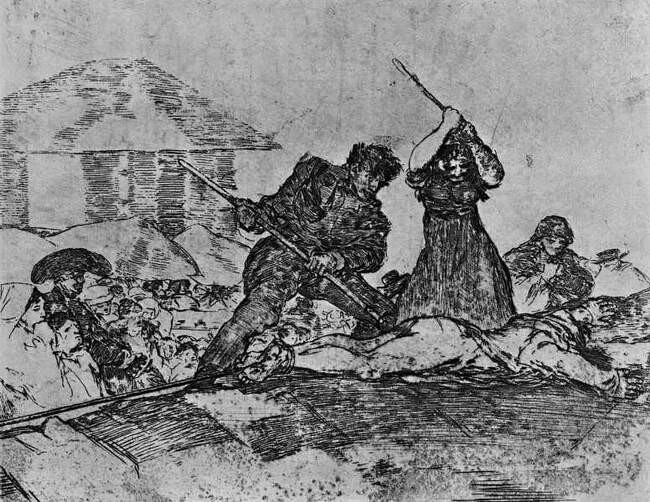

Гравюра «Какое мужество!» с Августиной Арагонской — одна из немногих, если не единственная, где война подаётся в героическом и патетическом ключе. Во всех остальных случаях у Гойи это — ужас и кровь.

«Бедствия войны» считаются вершиной реализма художника. Смотреть их до сих пор, даже после опыта дегуманизации искусства в ХХ веке, — почти физически больно. Местами Гойя физиологичен, как патологоанатом. Он изображает казни, пожары, мародёртсво, изнасилования, голод, лежащие вповалку трупы («Груда тел», «Так повсюду»). Людей расстреливают, протыкают ножом, рубят топором и сбрасывают со скалы. Жертвами войны становятся не только военные, но и дети, женщины и старики.

Серия "Бедствия войны", лист 30: Жертвы войны Франсиско Гойя 1814

Серия "Бедствия войны", лист 30: Жертвы войны Франсиско Гойя 1814

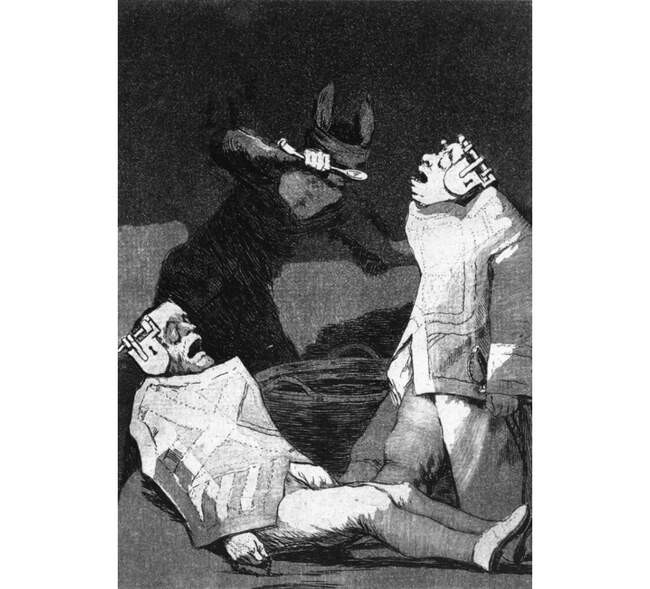

Серия "Бедствия войны", лист 28: Чернь Франсиско Гойя 1814

Серия "Бедствия войны", лист 28: Чернь Франсиско Гойя 1814

Серия "Бедствия войны", лист 14: Тяжек последний путь Франсиско Гойя Графика, 1814,

Серия "Бедствия войны", лист 14: Тяжек последний путь Франсиско Гойя Графика, 1814,

Серия "Бедствия войны", лист 46: Скверно Франсиско Гойя 1814

Серия "Бедствия войны", лист 46: Скверно Франсиско Гойя 1814

Серия "Бедствия войны", лист 23: Так повсюду Франсиско Гойя 1814

Серия "Бедствия войны", лист 23: Так повсюду Франсиско Гойя 1814

Серия "Бедствия войны", лист 09: Она не хочет! Франсиско Гойя 1814

Серия "Бедствия войны", лист 09: Она не хочет! Франсиско Гойя 1814

Серия "Бедствия войны", лист 38: Варвары! Франсиско Гойя 1814

Серия "Бедствия войны", лист 38: Варвары! Франсиско Гойя 1814

Серия "Бедствия войны", лист 54: Жалобы напрасны Франсиско Гойя 1814,

Серия "Бедствия войны", лист 54: Жалобы напрасны Франсиско Гойя 1814,

Серия "Бедствия войны", лист 27: Милосердие Франсиско Гойя 1814

Серия "Бедствия войны", лист 27: Милосердие Франсиско Гойя 1814

Серия "Бедствия войны", лист 63: Груда тел Франсиско Гойя 1814

Серия "Бедствия войны", лист 63: Груда тел Франсиско Гойя 1814

Жуткий офорт «Они другой породы», где из кучи умирающих поднимается человек в саване с ввалившимися глазами и щеками, почти мертвец, а рядом стоят благополучные хорошо одетые французы, — не просто болезненная фантазия художника, а фактически документ.

Серия "Бедствия войны", лист 61: Они другой породы Франсиско Гойя 1814,

Серия "Бедствия войны", лист 61: Они другой породы Франсиско Гойя 1814,

Сохранились записи младшего современника Гойи, писателя Рамона де Месонеро Романоса «Воспоминания 17-летнего» о голоде в Мадриде 1811 года: «Мужчины, женщины и дети, умирая, лежали на улицах. Они умоляли дать кусочек хлеба, ломтик картофеля, немного зелени. Это был раздирающий спектакль отчаяния и боли. Потрясал вид бесчисленных людей на улицах, тщетно боровшихся со смертью, вопли женщин, плач детей, умиравших бок-о-бок с их отцами. Два раза в день приезжали телеги, чтобы увозить трупы. Беспрерывные стенания несчастных в последней агонии ужасали тех, кто осмеливался выйти на улицу. Но они и сами имели вид живых трупов. Ядовитым саваном смерти одет был город».

До Гойи европейская графика не знала такой концентрации людских зверств. Серия из более чем 80 работ полностью так и не была опубликована при жизни художника: слишком уж это был, выражаясь языком современных медиа, «шокирующий контент». Впервые Академия Сан-Фернандо опубликовала серию целиком лишь в 1863 году — через полстолетия по окончании войны и 35 лет после смерти Гойи.

Тауромахия

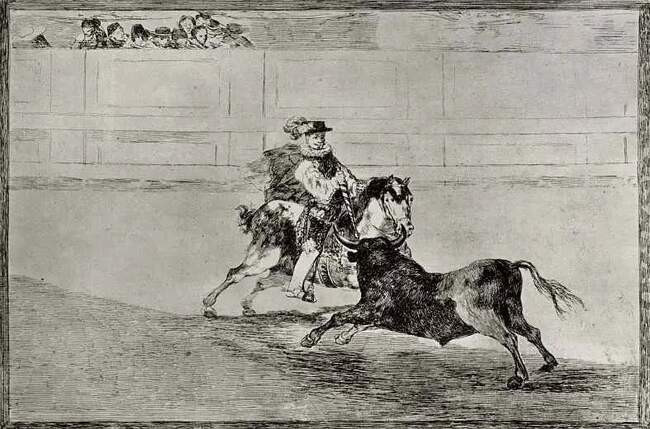

Гойе исполнилось 70, когда в 1816 году увидела свет его серия офортов Tauromaquia — 33 листа со сценами корриды, очень зрелищных и динамичных. «Тауромахия» в буквальном переводе «борьба с быками», но чаще её называют «История и практика боя быков».

Работая над «Тауромахией», Гойя даже отступил от своей нелюбви к теории: он пристально изучал знаменитый трактат Николаса Моратина «Историческое письмо о происхождении и развитии боя быков в Испании».

Коррида всю жизнь привлекала Гойю. Юношей, чтобы попасть в Рим, он примкнул к группе матадоров, направлявшихся в Италию. Бой быков, кураж, возбужденный гул толпы — это вообще была его стихия. Общительный и задиристый юный Франчо сам принимал участие в корриде и выступлениях уличных акробатов. И потом, остепенившись, Гойя никогда не отказывался от зрелища корриды. Хуанито Апиньяни, Рендон, Кастеларо, Пахуэлер, баск Мартинико, Пепе Ильо — это были громкие имена знаменитых на всю Испанию тореро-современников Гойи. Считают, что Гойя мог видеть собственными глазами смерть Мариано Себальоса — тореро, приехавшего в Испанию из Америки. И он почти наверняка видел, как погиб на Пласа де Мадрид Пепе Ильо.

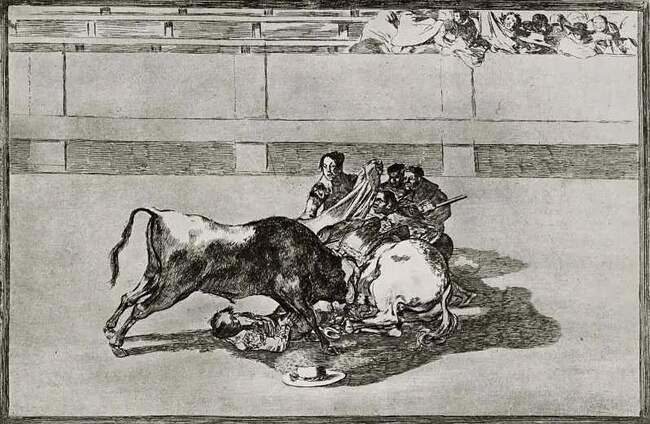

Серия "Тавромахия", лист 33: Трагическая смерть Пепе Ильо на арене Мадрида Франсиско Гойя Графика, 1815

Серия "Тавромахия", лист 33: Трагическая смерть Пепе Ильо на арене Мадрида Франсиско Гойя Графика, 1815

Серия "Тавромахия", лист 13: Испанский рыцарь поражает быка дротиком без помощи слуг Франсиско Гойя Графика, 1815

Серия "Тавромахия", лист 13: Испанский рыцарь поражает быка дротиком без помощи слуг Франсиско Гойя Графика, 1815

Серия Тавромахия, лист В: Пикадор, поддетый быком Франсиско Гойя Графика, 1815

Серия Тавромахия, лист В: Пикадор, поддетый быком Франсиско Гойя Графика, 1815

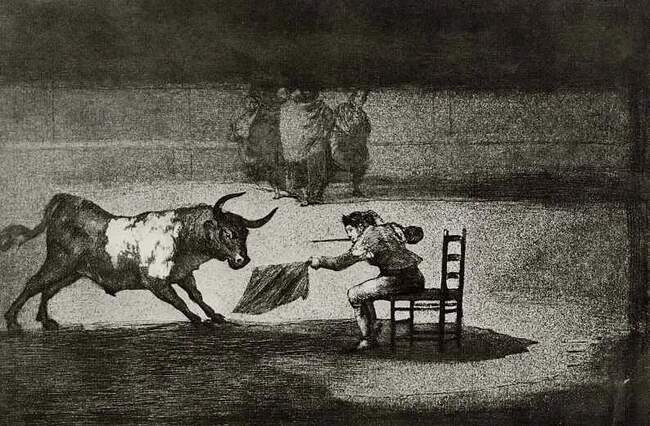

Серия Тавромахия, лист Н: Безрассудная смелость Мартинчо Франсиско Гойя Графика, 1815

Серия Тавромахия, лист Н: Безрассудная смелость Мартинчо Франсиско Гойя Графика, 1815

Серия "Тавромахия", лист 26: Упавший с коня пикадор Франсиско Гойя Графика, 1816

Серия "Тавромахия", лист 26: Упавший с коня пикадор Франсиско Гойя Графика, 1816

Серия "Тавромахия", лист 31: Бандерильи с трещётками Франсиско Гойя Графика, 1815

Серия "Тавромахия", лист 31: Бандерильи с трещётками Франсиско Гойя Графика, 1815

Серия Тавромахия, лист С: Собаки набрасываются на быка Франсиско Гойя Графика, 1815

Серия Тавромахия, лист С: Собаки набрасываются на быка Франсиско Гойя Графика, 1815

Нужно сказать, что вопросы этичности кровавого зрелища поднимались и во времена Гойи. Просветили уже тогда твердили: коррида — это национальный позор.

Но Гойя смотрел на корриду иначе: его привлекали человеческая храбрость и риск.

Изображать корриду было для Гойи интересно и чисто технически: как передать стремительность разъярённого быка, напряжение тореро, толпу — ликующую или затаившую дыхание? Задача была очень сложной: и бык, и тореро всё время находятся в движении, ракурсы динамично меняются. Передать это движение - вот что можно считать основной технической задачей «Тауромахии», с которой Гойя справляется блестяще, и это ставит его на пороге живописи нового времени, отказывающейся от позирования и статики.

Диспаратес ("Безумие")

27 февраля 1819 года Гойя купил в пригороде Мадрида поместье Quinta del Sordo — Дом глухого. Стены своей новой виллы одинокий глухой вдовец распишет мрачными, пугающими фресками — их потом назовут «Черные картины», перенесут со стены на холст и передадут в музей, а дом в 1909 году будет разрушен.

Параллельно с живописной росписью стен Гойя в Кинта дель Сордо начинает графическую серию — не менее странную и и загадочную, чем его «Черные картины». Она известная под разными названиями — Proverbios (Притчи), Sueños (Мечты) или Los disparates (Безумие).

Серия "Диспаратес", лист 13: Способ летать Франсиско Гойя 1819

Серия "Диспаратес", лист 13: Способ летать Франсиско Гойя 1819

Серия "Диспаратес", лист 07: Бессмыслица супружества Франсиско Гойя Графика, 1819

Серия "Диспаратес", лист 07: Бессмыслица супружества Франсиско Гойя Графика, 1819

Серия "Диспаратес", лист 18: Привидения Франсиско Гойя 1819,

Серия "Диспаратес", лист 18: Привидения Франсиско Гойя 1819,

Серия "Диспаратес", лист 14: Карнавальная бессмыслица Франсиско Гойя 1819

Серия "Диспаратес", лист 14: Карнавальная бессмыслица Франсиско Гойя 1819

Серия "Диспаратес", лист 06: Бессмыслица ярости Франсиско Гойя 1819

Серия "Диспаратес", лист 06: Бессмыслица ярости Франсиско Гойя 1819

Серия "Диспаратес", лист 17: Простодушие Франсиско Гойя 1819

Серия "Диспаратес", лист 17: Простодушие Франсиско Гойя 1819

Серия "Диспаратес", лист 4: Идиот Франсиско Гойя 1819

Серия "Диспаратес", лист 4: Идиот Франсиско Гойя 1819

Серия "Диспаратес", лист 19: Знакомая глупость Франсиско Гойя 1819,

Серия "Диспаратес", лист 19: Знакомая глупость Франсиско Гойя 1819,

Серия "Диспаратес", лист 02: Глупость страха Франсиско Гойя 1819,

Серия "Диспаратес", лист 02: Глупость страха Франсиско Гойя 1819,

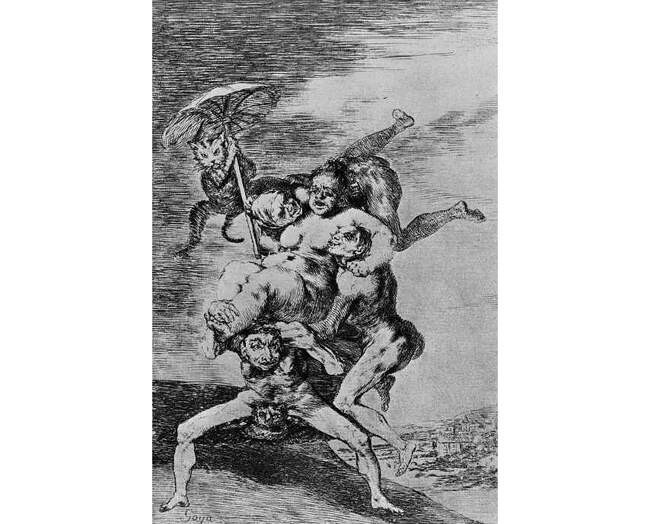

Серия "Диспаратес", лист 03: Забавная бессмыслица Франсиско Гойя 1819,

Серия "Диспаратес", лист 03: Забавная бессмыслица Франсиско Гойя 1819,

Серия "Диспаратес", лист 05: Летающая глупость Франсиско Гойя 1819

Серия "Диспаратес", лист 05: Летающая глупость Франсиско Гойя 1819

Серия "Диспаратес", лист 10: Конь, похищающий женщину Франсиско Гойя Графика, 1819

Серия "Диспаратес", лист 10: Конь, похищающий женщину Франсиско Гойя Графика, 1819

Гравюры Диспаратес — это предсмертное завещание Гойи.

«Вне времени и вне пространства, — писал о них Пьер Гассье, — Диспаратес в своих формах становятся всё более человечными и с даром ясновидца заклинают человека от падения в преисподнюю».