Казнь пустозерцев на время могла устрашить их московских сообщников и единомышленников по всей России, но последовавшая за ней смерть царя Федора, известного своей склонностью к Западу и нелюбовью к традиционалистам, и наступившая затем стрелецкая Смута, несомненно, ободрили раскольников. Назначение после майского стрелецкого бунта главой Стрелецкого приказа князя Ивана Андреевича Хованского, наказанного батогами еще в начале 1670-х годов за свою приверженность к древнему обряду, давало, может быть, надежду даже на насильственное восстановление старой веры.

Никита Пустосвят. Спор о вере. 1880-1881 гг. Художник В.Г. Перов

Никита Пустосвят. Спор о вере. 1880-1881 гг. Художник В.Г. Перов

В июне 1682 г. возбуждение в низших социальных слоях населения снова начало расти. Большие толпы народа собирались на московских площадях и вместе со старообрядческими агитаторами обсуждали достоинства старого обряда и способы возвращения к нему. Тем временем раскольничий штаб в составе бывшего келейника Макарьевского монастыря Саввы Романова, оставившего любопытнейшие записки об этих событиях, Никиты Борисова и иеромонаха Сергия, видимо, ученика Аввакума, игумена Сергия (в миру — Симеона Крашенинникова) продолжал работать над составлением челобитной. Нашлись и другие помощники. Сам «державший старое благочестие и читавший по старым книгам» князь Хованский помогал неожиданно сложившемуся раскольничьему центру.

Число сторонников старой веры росло все больше и больше. Девять стрелецких полков и московская артиллерия высказались в их пользу. Так как в каждом из полков было около 700—1000 человек, то силы, на которые могли опираться заговорщики, оказались очень значительными. Хованский и сам спешил действовать. Порывистый, но не упорный, он успел уже несколько отойти от первых ролей после передачи регентства Софье. Сама Софья, жаждавшая власти, не собиралась делить ее с честолюбивым князем. Силы, соединившиеся в мае для свержения Нарышкиных, теперь сами входили в конфликт, споря о разделе управления государством.

Первый спор раскольников с патриархом, состоявшийся без народа, в палатах Кремля, не дал никаких других результатов, кроме того, что церковные власти сменили греческие жезлы на старые русские.

Новый публичный диспут был назначен на 5 июля. Любопытно отметить, что мать Петра, вдовствующая царица Наталья Кирилловна, боясь усиления правительства Софьи, предупредила своих недавних врагов стрельцов о том, что спор в помещении дворца может быть опасен для раскольничих вождей, так как София могла бы их там легко арестовать.

Уже рано утром 5 июля на кремлевской площади стали собираться толпы народа. Старообрядцы монахи и священники, расставив свои аналои со старыми иконами, усиленно проповедовали правду старой веры. Тем временем в Грановитой палате собрались царевны Софья и Татьяна и царица Наталья. Духовенство и бояре были в полном сборе. Староверческие вожди — священник Никита, соловчанин Савватий, Сергий, Савва Романов и другие — в сопровождении стрелецких выборных и охраны тоже вошли в палату. По рассказу Саввы Романова, при входе произошла стычка между старообрядческим и «новообрядческим» духовенством, но стрельцы, «устремившись на попов и начавши их под боки кулаками бить», решили вопрос в пользу старой веры.

В самой Грановитой палате спор сразу принял страстный характер. Патриарх Иоаким держался твердо и ни в чем не уступал. Софья энергично поддерживала патриарха и все время вмешивалась в спор в его пользу. Как всегда бывает в идеологическом споре, аргументы не могли убедить ни одну из сторон. Временами спор переходил в драку, и старообрядец-священник Никита Дружинин, набросившись в пылу дискуссии на архиепископа Вологодского Афанасия, стал, по свидетельству Медведева, «бить и терзать иерарха». Упорность и страстность раскольников произвели более сильное впечатление на присутствующих, чем богословская аргументация епископов, и психологическая победа склонялась в их пользу. Чтобы не дать раскольникам возможности воспользоваться начальным успехом и этим подорвать авторитет церковных и государственных властей, Софья прервала прения и пригрозила, что в случае дальнейшего проявления неуважения к иерархии и власти она с царями уедет из Москвы.

Старообрядцы оставили палату, торжествуя. «Победихом, победихом!— кричали они и поднимали руки. — Тако слагайте персты, веруйте люди по-нашему. Тако веруйте. Мы всех архиереев перепрахом и пострамиша. Нам-де государи приказали по-старому креститися». И в церковных песнопениях они благодарили Бога за победу.

Но торжество длилось не долго — в июле счастье отвернулось от них так же легко, как и повернулось. За Софьей и партией порядка стояли дворяне — хребет Московского государства — и регулярные полки. Часть стрельцов заколебалась. Оскорбления, нанесенные патриарху и епископам, переменили настроения многих стрелецких офицеров. Особенно среди стрельцов «гвардейского» Стремянного полка быстро усилились симпатии к правительству. Сами старообрядцы не обладали ни влиянием среди правительства, ни средствами, необходимыми для обеспечения лояльности своих сторонников, и не имели опытных вождей. Умная Софья, пригласив к себе офицеров, подкупила одних из них, другим дала повышения или награды. Много денег попало и рядовым стрельцам. Большое количество пива, меда и водки, щедро розданное правительством, вывело из строя наиболее буйные элементы среди стрельцов и населения. Вожди раскола из духовенства были схвачены верными власти частями. Рано на рассвете 11 июля на Красной площади Никита Добрынин дорого заплатил за попытку реставрации старого обряда — он был «главосечен и во блато ввержен, и псам брошен на съядение». Другие отцы были сосланы.

Боярыня Морозова. Художник В.И. Суриков

Боярыня Морозова. Художник В.И. Суриков

Софья со всем двором уехала из Москвы и этим поставила себя и правительство вне пределов досягаемости стрельцов и московской черни. Дворянство быстро мобилизовалось на защиту власти от мятежников. Вызванный к Софье под предлогом обсуждения вопроса церемониала князь Иван Хованский был схвачен, обвинен в злоупотреблениях и превышении власти и казнен 17 сентября. Оставшиеся без военных и духовных вождей стрельцы очень быстро присмирели. Не выступив ни в защиту старообрядцев, ни на помощь Хованскому, они пропустили последнюю возможность захватить власть, восстановить старую веру и усилить свое влияние в Москве.

Неудачная попытка реставрации старой веры как общегосударственного исповедания в июле 1682 года ясно показала слабые стороны ее сторонников. Весь аппарат власти был в руках дворянства и бюрократий, стоявших еще до никоновских реформ в рядах врагов церковной партии и за единичными исключениями всегда выступавших против усиления церковного влияния на Руси. С ними же был патриарх и ведущее духовенство. Хованский со своими мечтами о старой вере так же одинок при дворе, как Морозова и Урусова — за десять лет до этого. Сами старообрядцы, мало интересуясь вопросами политики, были совершенно не подготовлены к борьбе за власть. Значительная часть их, ужаснувшаяся перед тенью антихриста, даже не звала к этой борьбе, а только старалась избежать столкновения и с силами сатаны, и с силами попавшего, по их мнению, под влияние сатаны правительства.

В 1685 году правительством царевны Софьи были изданы двенадцать подробных статей. В них согласившихся перейти в «старую» веру было приказано для острастки «бить кнутом и отсылать в монастыри под строгий начал». Укрыватели наказывались батогами, кнутом, ссылались и штрафовались. Имущество «раскольников», их укрывателей и поручителей отбиралось в казну. Этими мерами правительству и патриарху удалось смирить последних старообрядцев столицы. Неудача 1682 года и закон 1685 года еще более усилили тенденцию бегства от антихриста. Все большие старообрядческие группы Москвы и Подмосковья спешат покинуть находившиеся под строгим контролем города, бегут в леса, в Поморье, на Керженец, в степи на Дон, в Стародубье, за границу — в Польшу. Старообрядческая Москва пустеет. Действительно, проживание в столице и центрах страны было крайне опасно для старообрядцев, которых повсюду искали, арестовывали и судили как церковные, так и гражданские власти. Так, по свидетельству иностранцев, в течение нескольких недель перед Пасхой 1685 года в срубах было сожжено не менее девяноста последователей древней веры. По всей стране воеводы с ожесточением разыскивали сторонников тех смельчаков, которые летом 1682 года чуть было не вернули Московское государство к двуперстному крестному знамению и угрожали ниспровергнуть церковный и социальный порядки.

Вскоре во главе новых эмигрантов-старообрядцев, стремившихся избежать «казней никонианских» и сохранить церковную традицию старой Руси, был неуловимый игумен Досифей, который на этот раз пытался утвердить старую веру среди населения Дона.

Досифей с другими вождями старообрядческой эмиграции на Дону вскоре сошлись с атаманом С. Лаврентьевым, представителем той партии казаков, которая сопротивлялась все растущему контролю центральной власти, неоднократно бывавшим выборным главой станицы Черкасской.

Весной 1687 года Лаврентьев провел в настоятели главного донского собора в станице Черкасской старообрядческого священника, а на войсковом сборе в мае того же года казаки постановили признать старую веру официальным, «государственным» исповеданием Дона. Поминание патриарха и царя на церковных службах было отменено. Приговор казачьего Круга гласил: «Сверх старых книг ничего не прибавливать и не убавливать, и новых книг не держать..., а того, кто с этим не согласен, ...тех побивати до смерти».

На Дону старообрядцы делались с каждым месяцем все сильнее и смелее, а оставшиеся верными патриарху и Москве священники покинули Дон и ушли на север, в Россию. В северной части донских поселений, особенно по притоку Дона реке Медведице, где население было чисто старообрядческим, начали собираться вооруженные отряды, готовые защищать свои селения и своих вождей от нападения царских войск. Здесь старообрядческие миссионеры открыто провозглашали: «Мы не боимся царей, в Московском государстве благочестия нет, ни церквей, ни попов». Среди руководителей черкасского переворота, поставившего Лаврентьева во главе казачьего управления, начали раздаваться голоса, что пора восстановить старую веру и в «русском» государстве.

Медведицкая старообрядческая крепость и селения просуществовали более десяти лет, и только осенью 1698 года верные Москве казаки осадили ее.

Через девять лет после подавления этого первого казачьего старообрядческого движения Кондратий Булавин снова поднял там восстание против «князей, бояр, прибыльщиков и немцев», потому что они «вводили всех в еллинскую веру и от истинной веры христианской отвратили своими знаменьми и чудесы прелестными». Так в борьбе за старые порядки и старую церковную традицию казаки сливали в одно целое религиозные и социальные мотивы.

Бунт Булавина, а через семьдесят лет бунт старообрядца Пугачева были подавлены. Но казаки Дона и других областей юго-востока России сохранили свою преданность старой вере, и до двадцатого века значительное количество донских казаков осталось верным старому обряду и старым взглядам на церковь.

Символы официальной ПЦ и символы старообрядческой ПЦ

Символы официальной ПЦ и символы старообрядческой ПЦ

С берегов Волги «старая вера» быстро распространилась на реку Урал, в то время называвшуюся Яиком, и там твердо укрепилась в сердцах и душах местных казаков, которые также оставались ей верны до 19 столетия.

Господствующая патриаршая, а затем синодальная церковь была прочна лишь в главных городах и крепостях, где стояли воеводы. Постоянное оседлое русское население, разбросанное среди бесконечных степей и их кочевников, медленно, но постоянно росло за счет прилива переселенцев и беглецов из средней и северной России. Эти пришельцы часто сами были старообрядцами, а если они ими не были ко времени прихода на юго-восток, то быстро таковыми становились, смешиваясь со старым казачьим населением и образовывая духовно и психологически особый тип русского Человека. Религиозная обособленность, независимость и вольный дух были характерны для этих групп твердых в своих убеждениях казаков и крестьян, всегда готовых подняться в защиту воли и старой веры.

Но оторванность и изолированность казачьего юго-востока от основных областей России не позволили им сыграть значительной роли в распространении и развитии организации старой веры. Кроме того, смерть игумена Досифея и других вождей донской старообрядческой революции 1687 года и арест лояльными казаками других священников оставили в конце семнадцатого века Дон и Северный Кавказ без выдающихся проповедников и организаторов. А среди местного казачьего духовенства не оказалось своих значительных миссионеров и богословски подготовленных для ведущей роли в старообрядчестве вождей. Поэтому руководящая роль в характерном для юга «поповском» старообрядчестве выпала не казачьим землям, а новым поселениям вдоль польской границы — Стародубью и Ветке, а в «беспоповщине» главные центры образовались на севере.

В те годы, когда на далекой окраине России, на реке Куме, престарелый, но по-прежнему непреклонный игумен Досифей вел свои последние бои за древнюю веру, в старых, основных землях Московского государства среди оставшихся верными старой церковной традиции «раскольников» происходило окончательное размежевание между традиционалистами, продолжавшими верить в возможность священства и таинства евхаристии, и радикалами, считавшими, что благодать Господня иссякла в церкви, и поэтому ни священство, ни таинство причастия не могут больше существовать в этом грешном мире.

Традиционалисты-«поповцы» уже давно боролись с делавшейся все более опасной проповедью самосожжения и растущим числом гарей, но только в 1691 году они осудили гари вполне ясно, окончательно и соборно.

В своем «Отразительном письме о новоизобретенном пути самоубийственных смертей» инок Евфросин дал широко развернутую, написанную в ярком импрессионистском стиле картину деятельности и проповеди самосжигателей. Он отмечал часто нечестные и весьма предосудительные приемы проповедников самосжигания, не стеснявшихся ни в каких средствах для того, чтобы завлечь на костер гарей свои наивные и слабо разбиравшиеся в богословских вопросах жертвы. Евфросин заявлял, что самосожжение противно духу христианства. Он обильно цитировал Священное писание, святых отцов и доказывал, что православные христиане, идущие добровольно на гарь,— вовсе не святые мученики за веру, а просто не разбирающиеся в вопросах веры самоубийцы, а сами проповедники гарей — опасные грешники, ответственные за смерть и гибель душ своих несчастных последователей. Подводя итоги этим аргументам, Евфросин приходил к заключению, что, нарушая основные истины христианства и каноны церкви, самосжигатели автоматически лишались церковного благословения и отлучались от церкви.

Последним значительным и сравнительно свободным от контроля патриаршей и царской власти центром «поповцев» долго были скиты Керженца во главе со старшим по времени образования скитом Смольяны. В 1680-х годах на Керженце было 77 старообрядческих скитов и более 2000 монахов и насельников. Там нередко созывались старообрядческие соборы, шли шумные споры об истолковании старых книг, пророчеств и писаний апологетов старой веры, в том числе и Аввакума, и отсюда по разным общинам рассылались священники и миссионеры. В Смольянах жил и старенький «черный поп» Дионисий Шуйский, имевший немало «запасных» даров, которыми он причащал богомольцев и снабжал для причастия другие общины. Благодаря этому Керженец, и особенно Смольяны с Дионисием во главе, стали более чем на целое десятилетие духовным центром «поповщины» в средней России. Но правительственная экспедиция 1694 года разорила все керженецкое сборище старообрядцев и сожгла большинство скитов.

Часть старообрядцев, наиболее независимая и активная, решила уйти за границу, в Польшу, на остров Ветку, лежавший посредине реки Сож, притока Днепра, в двадцати или тридцати верстах на северо-восток от Гомеля и не более чем в пятидесяти верстах на запад от более раннего старообрядческого заселения вокруг Стародуба. Здесь во владениях польских панов Халецкого и Красильского эмигранты нашли радушный приют. Польские помещики были рады неожиданному притоку трезвого, спокойного и трудолюбивого населения. Со своей стороны, новые эмигранты были довольны, что оказались вне пределов досягаемости патриарха и его властей и вместе с тем оставались вблизи границы, через которую благодаря наличию своих же товарищей по вере по другую сторону рубежа Польши и России, они могли легко переходить и быть в постоянной связи с поповщинскими общинами Стародубья, Калуги, Москвы и других городов и районов России. Количество новых поселенцев на Ветке росло с каждым месяцем. Вести, будто сам польский король помогает верным старой вере людям, быстро разносились среди поповцев, и в конце семнадцатого и начале восемнадцатого века Ветка стала одним из самых популярных мест старообрядческого заселения. Уже до 1700 года словом «Ветка» стали обозначать всю область старообрядческого поселения между польско-русской границей и Днепром, и чуть ли не каждый год там основывались все новые и новые поповщинские слободы.

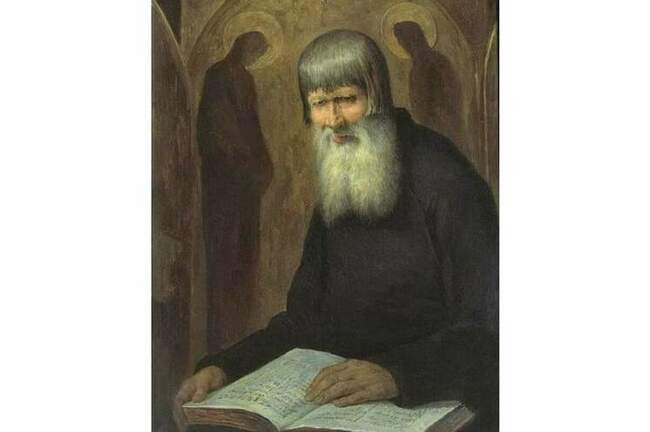

Старовер. 1877 г. Художник Михаил Боткин

Старовер. 1877 г. Художник Михаил Боткин

При Феодосии Ветка стала главным центром поповщинского старообрядчества. В годы расцвета Ветки, 1700— 1764 годах, здесь проживало до сорока тысяч «поповцев», было два больших монастыря — мужской, с 1200 иноками и большим числом послушников и бельцов, и женский, с несколькими сотнями монахинь и сотнями белиц и послушниц. Сюда со всей России съезжались паломники, тянулись искавшие церковной свадьбы пары, здесь же обучались молодые будущие наставники и миссионеры. Только в 1764 году наступил конец Ветке — по приказу императрицы Екатерины генерал-майор Е. Маслов перешел границу и разогнал или увел поселенцев, монахов и клир, разорил сами слободы, монастыри и церкви.

В 1734 году судьба, казалось, улыбнулась поповцам, и в частности вет- ковцам. Они нашли себе епископа. Это был пятидесятилетний киевлянин- монах, рукоположенный в 1724 году в несколько запутанных и странных обстоятельствах ясским, то есть молдаванским митрополитом Георгием, — немного авантюрный, но искренне верующий и добрый владыка Епифаний. «Ветковцам» удалось уговорить его возглавить «поповскую» церковь, но Епифаний, согласившись на предложение «ветковцев», едва успел поставить им несколько священников, как был арестован перешедшими границу русскими войсками, увезен в Киев, где в скором времени и умер. Сто одиннадцать лет пришлось опять ждать старообрядцам-«попов- цам», пока им удалось снова найти владыку, согласного на восстановление старообрядческой иерархии. В 1846 году боснийский митрополит Амвросий рукоположил двух старообрядческих епископов, и с тех пор у «поповцев» создалась полная иерархия, глава которой и до сих пор пребывает в Москве как архиепископ Московский и всея Руси.

Не прошло и года после того, как инок Евфросин и другие «поповцы» отмежевались от своих недавних друзей и союзников из радикального «беспоповщинского» крыла старообрядчества, как и сами «беспоповцы» выступили с «приговором», в котором они устанавливали новые положения, отличные не только от «патриаршей» церкви, но и от старообрядцев-«по- повцев». В 1692 году вожди новгородских «беспоповцев» под водительством дьячка Феодосия Васильева созвали местный собор.

Первое письменное высказывание «беспоповщинских» взглядов уже отчетливо показывало, как далеко от православия уходило радикальное крыло противников патриаршей, «никоновской» церкви. Прежде всего бросается в глаза, что при перечислении участников собора на первом месте были «учителя из простецов», а не духовные лица, перешедшие в их движение из православной церкви. Этим как бы подчеркивался принцип учительного равенства всех членов «беспоповской» церкви, учительства мирян и не признавался особый клир церкви. Затем все решения принимались на соборе от имени всех его участников, включая и простецов не учителей, а не только духовных руководителей согласия. Третьим важным решением, принятым этим первым новгородским собором, было запрещение браков и чадорождения членами «беспоповской» церкви. По их решению, ввиду отсутствия благодати, священства и таинств брак был невозможен, а внебрачное сожительство и рождение детей являлось грехом. Четвертой важной чертой этих решений было строгое запрещение общения членов «беспоповской» церкви с представителями окружающего их мира, будь это «никониане», «поповцы» или иноверные. Кто не повиновался этому постановлению, тех было решено «...из чину изметать и отлучать».

Наконец, в этом приговоре совершенно неожиданно новгородские отцы сделали довольно резкий иконоборческий выпад: священники «никонианской» церкви в нем названы «идоложрецами», а их служение перед иконами сравнивается с приношением жертв самому сатане.

Решения новгородских «беспоповских» соборов только подводили итоги всей предыдущей проповеди русских религиозных радикалов пессимизма. На первом месте стоял совершенно новый догмат признания торжества антихриста в этом мире, из которого уже вытекала безблагодатность церкви, бессвященство, невозможность таинств евхаристии и брака, что, в свою очередь, вело к требованию полного целомудрия, признания греховности рождения детей и порочности всего мира. Отрицая благословенное Богом христианское продолжение существования человеческого рода и всего мира, Феодосии Васильев и его единомышленники теперь уводили своих последователей из нормальной и обычной жизни, делая их монахами без обета. В этом предельном, но однобоком аскетизме и отрицании института священства они шли по стопам своего первого учителя Капитона и его учеников — «лесных старцев», которые уже в 1620—1630-х годах, за четверть столетия до патриаршества Никона и начала злосчастного спора об обряде, стали «погордевать священством», избегать таинств и жить «не по правилам святых отец, а по правилу старца Капитона». В 1660-х и 1670-х годах это «погордевание священством» вылилось в откровенное беспоповство, при котором они отвергали не только новых, «никонианских» священников, но и иереев старого, до-никоновского постановления.

Памятник протопопу Аввакуму в с. Григорово. Скульптор В.М. Клыков

Памятник протопопу Аввакуму в с. Григорово. Скульптор В.М. Клыков

Несмотря на всю радикальность и странность их учения, которое поклонение обряду ставило выше самого содержания православия, эти учители очищения душ огнем гарей имели широкий успех в среде крестьян и посадских людей Севера. После казни пустозерских отцов и неудачи мятежа с челобитной 1682 года безнадежность, охватившая противников нового обряда, была так велика, что лишь немногие крепкие «поповцы» вроде Досифея, Евфросина, Дионисия и некоторых других их единоверцев-консерваторов продолжали сохранять веру в то, что дело древнего предания не погибло и что полнота христианской жизни со священством и всеми таинствами старой церкви еще возможна. В противоположность им массы преданных старому обряду простых людей, ожидая с года на год окончания века и второго пришествия и, видимо, предаваясь отчаянию, находили, что единственный верный способ сохранить от греха и спасти свои души от царства антихриста лежит в самоочищении в огне гарей. Поэтому именно в 1680-х годах эпидемия самосожжения принимает ужасающий массовый характер. В 1687 году активный проповедник «беспоповства» и самосожжения «черный дьякон» Игнатий захватывает со своими приверженцами Палеостровский монастырь и при появлении правительственных войск 4 марта того же года сжигает две с половиной тысячи добровольных жертв и сам гибнет с ними. Через полтора года сподвижник Игнатия, другой знаменитый проповедник «самоубийственного способа смерти», Емельян Иванович Втораго опять овладевает Палеостровом и, несмотря на все попытки правительственных войск остановить подготовляющуюся гарь, 23 ноября сжигается там с полутора тысячами своих последователей. Наряду с этими грандиозными самоубийственными аутодафе десятки, а может быть, и сотни меньших гарей, в которых каждый раз погибало от нескольких десятков до нескольких сот человек, озаряли в 1682—1692 годах своим зловещим пламенем северные леса вокруг Онежского озера и между Онегой и Белым морем.

«.Какой-то дикий, страшный энтузиазм смерти и самоуничтожения охватывал увлеченных апокалиптическими вождями и приверженных старому обряду жителей Севера. Участники гарей, обнявшись, прыгали с крыш верхних горенок изб в пламя костров. Охвативши друг друга, девушки с разбегу бросались в огонь, дети тянули в огонь родных, отцы и матери шли на гари с младенцами на руках...». Василий Волосатый не только водил свои жертвы на костры, но и уговаривал замаривать себя голодом; некоторые бросались целыми семьями в реки. Многие, ожидая с часу на час, особенно в 1666, 1667, 1691 и 1692 годах, окончания мира, ложились в гробы, чтобы встретить страшный суд на смертном ложе. Описания этих ожиданий смерти и самоубийственных способов окончания жизни по своей трагичности напоминают ужасные картины танца смерти позднего западного средневековья, когда во время чумы все население ждало последнего часа.

Не менее ужасным способом покончить с жизнью были мины: землянки, которые плотно законопачивали, перекрывая доступ воздуха. Зажегши свечи и читая в них молитвы, люди ожидали медленной и мучительной смерти. Как говорили сами старообрядцы, смерть могла быть «легкая» и «тяжелая». «Легкую» смерть выбирали люди, не выдержавшие таких испытаний — убирали столб, поддерживающий кровлю, в результате чего мину засыпало землей. «Тяжелая» смерть наступала от медленного удушья и считалась у старообрядцев более почетной. Нередко перед гарями или другими способами самоубийства несчастные кандидаты на самосжигание или уморение себя голодом старались урвать последние радости жизни, так как смерть во имя веры все равно должна была очистить и покрыть все грехи. Но конец мира не наступал, несмотря на то, что последнее отступление уже произошло, по их рассуждениям, в роковом 1666 году. Так прошли злополучные 1666 и 1667 годы, не принеся никаких видимых свидетельств прекращения существования Вселенной или русского царства. Эсхатологические ожидания начали проходить, и отцы беспоповства, видимо, поэтому и выступили со своим новгородским соборным решением, в котором они разъясняли, что хотя последнее отступление и царство антихриста наступили, но когда будет конец мира — это пока что еще не ясно, и посему их церковь должна как-то организовывать свое существование на этой грешной и захваченной силами ада земле, приспосабливаясь к переживаемому ими апокалиптическому веку.

Федосеевская Невельская община была первой известной нам «беспоповской» общиной городского типа. В общежительной коммуне Феодосия Васильева у Невеля проживало около 600 мужчин и 700 женщин, но и те и другие должны были придерживаться бракоборческих новгородских правил и, по крайней мере, в принципе соблюдать строгое целомудрие. Суровая дисциплина, послушание своему наставнику Феодосию, многочасовые службы и общность имущества были главными чертами этой «беспоповской» организации. При общине были свои молельня, больница, богадельня и многочисленные хозяйственные учреждения, в которых постоянно и бесплатно работали члены общины. «Праздность — училище злых»— постоянно напоминал суровый глава общины, не позволяя никому лениться и требуя, чтобы при вхождении в общину новый член ее передавал ей свое имущество. Даже обувь, одежда и прочие необходимые предметы обихода «всем из казны общие подаваху», — отмечает биограф Феодосия. Многочисленные и длинные по дониконовскому уставу, но, конечно, без литургии и священников и руководимые наставником церковные службы, дисциплина, общность имущества, трудовой «подвиг» и безбрачие во многом напоминали монастырь. Это был особый мир людей, считавших себя избранными Богом для спасения, которые решительно отмежевывались от постороннего, греховного и погрязшего в светской жизни человечества. Вне общины все принадлежало антихристу, в домах, на полях, на торгах была его печать, и извне общины были возможны лишь грех и вечная погибель.

Традиционная одежда староверов

Традиционная одежда староверов

Невельская «беспоповская» община Феодосия Васильева просуществовала недолго. В 1709 году она была разграблена польскими солдатами. Опасаясь, что и позднее, в результате войны Карла XII с Россией и Польшей, которая в те годы в значительной степени происходила на польской территории, его община окажется между молотом и наковальней, Феодосий решил возвратиться в Россию. Совсем неожиданно он нашел могущественного покровителя в лице тогда почти всесильного Меншикова, который и исхлопотал у царя разрешение для Невельских эмигрантов-федосеевцев вернуться на родину. С позволения Петра община Феодосия переселилась под Псков, где и расположилась на так называемой Ряпиной Мызе. Судьба все же не дала Феодосию Васильеву продолжать свою проповедь на русской земле. Несмотря на заступничество влиятельного любимца царя, Феодосий был задержан церковными властями; вскоре его надломленное странствованиями и постом здоровье пошатнулось, и он скончался в заточении. Через несколько лет его община, находившаяся все еще на Ряпиной Мызе, распалась, «федосеевство» пережило своего основателя, и в конце восемнадцатого и начале девятнадцатого века оно стало одним из самых сильных и влиятельных согласий не только среди беспоповцев, но, может быть, даже во всем русском старообрядчестве.

Несколько другой характер, чем в Новгороде и в ранних федосеевских общинах, приняло развитие «беспоповщины» на Крайнем Севере Руси, в Поморье. Как это ни странно, но там, в глуши северных лесных дебрей и болот, в пустынях этого бесконечного и малозаселенного многоозерного и богатого реками края, русская историческая традиция, верность древнему церковному преданию оказалась гораздо крепче, чем среди «беспоповцев» стариннейших русских городов северо-запада во главе с бывшим Господином Великим Новгородом.

В лесах Поморья, на реке Выге, слились две крайние, но несколько разные аскетические монашеские традиции Игнатия и Корнилия, причудливо и неожиданно сочетавшие бесконечное преклонение перед русским церковным прошлым, исступленную готовность к крайней, доходящей до добровольного самосожжения жертвенности и абсолютную непреклонность в духовных вопросах, переходящей в церковное бунтовщичество, анархизм и даже нигилизм.

Игнатий, бывший только дьяконом и поэтому не имевший права «литур- гисати», склонялся к учению об «упразднении» священства и причастия: сам он, будучи соловецким экклезиархом, выдающимся и пламенным проповедником и волевым духовником, вероятно, часто чувствовал свое превосходство над рядовыми деревенскими батюшками и вряд ли имел охоту подчиняться их духовному руководству. Как монах он, конечно, «пренебрегал» и браком, но, несмотря на эти крайние установки в вопросе священства и таинств и неудержимую страсть к проповеди гарей, он — в противоположность дьячку Феодосию Васильеву, выходцу из мелкого провинциального городка Яма, — имел и осознавал за собой все старое предание и мышление Соловецкого монастыря, одной из влиятельнейших и важнейших русских обителей.

Корнилий, упрямый и непреклонный аскет, в свою очередь, тоже не был просто лесным старцем, бросившим и ненавидящим мир. Корнилий принес на Выг не только навыки крайнего монашеского аскетизма, доведшие до бракоборства и полного «целомудрствования», и бесконечную любовь к пустынному житию (недаром современники его называли «пустынь прекрасная, столп пресветлый, наказатель (руководитель) сладостный»), но и плоды долгого служения церкви и знания ее прошлого, живым свидетелем которого был он сам. Еще будучи келейником Филарета, а затем и других иерархов, Корнилий научился ценить единение царства со священством и мог наблюдать годы цветения тогда еще, в его глазах, «святого Третьего Рима». Став пустынником, он не потерял чувства ответственности за судьбы своего христианского народа. И несмотря на короткое время сожительства с ним, Викулин и Андрей Денисов, по всей вероятности, от него унаследовали преданность старой церковной Руси.

Благодаря усилиям и способностям обоих основателей Выгорецкого поселения, их обитель уже в течение двух последующих десятилетий стала ведущей не только в Поморье и беспоповщине, но и во всем русском старообрядчестве. Викулин занимался организацией самого общежития, Андрей (1672—1730) скоро вырос в положение ведущего богослова и мыслителя старой веры, а брат Андрея, Семен Денисов (1682—1741) прославился в старообрядчестве как патетический писатель и славослов ранней истории движения древней веры и русской церкви. Кроме того, благодаря их хозяйственным, организаторским способностям Выгорецкий монастырь стал как бы преемником Соловков, который еще долго не мог оправиться от разгрома 1670-х годов.

Заслуга Андрея Денисова заключалась в ясном, логически и систематически составленном объяснении «старой веры», изложенном в его знаменитых «Поморских ответах». «Поморские ответы» были действительно ответами на вопросы, предложенные синодальным миссионером и обличителем «раскола» иеромонахом Неофитом, который в порядке полемики со старообрядцами задал поморцам Выговского общежития 104 вопроса. Ответы были соборным трудом выговских отцов, но их формулировка, редакция и написание были работой, прежде всего, Андрея и отчасти — Семена Денисовых. В своих ответах Андрей не поддается страстям и гневу, как Аввакум или Лазарь, а спокойно, с многочисленными ссылками на источники разбирает вопросы миссионера и дает почти что исчерпывающее толкование разногласий между «великороссийской» церковью и старообрядцами. Поскольку большинство вопросов Неофита касалось общих для всего старообрядчества проблем, то и «Ответы» стали своего рода декларацией веры всего старообрядчества и были приняты почти что всеми толками как главное руководство для объяснения самого существа «старой веры».

Денисовы и Выг при их жизни не стали узкими руководителями одной из «беспоповских» сект, а старались примирить между собой все старообрядческие согласия, затем объединить их под общим знаменем старой веры и даже направить их объединенные усилия на возвращение России к древнеправославному идеалу, на воссоединение «единого тела вселенской церкви».

По всей вероятности, им, как и за два с лишним столетия до них Иосифу Волоцкому, это идеальное православное государство мыслилось как вселенский храм с монастырским укладом и вечно празднуемой литургией. Но судьба не дала Денисовым возможности не только вернуть Россию к старой вере, но даже и объединить самих старообрядцев в одну церковь.

Резная икона «Крест Голгофский». Выг, 19 век

Резная икона «Крест Голгофский». Выг, 19 век

Не имея конструктивной, положительной, четкой и всеохватывающей богословской формулировки и сразу же заняв отрицательную позицию в отношении государства и общества, «беспоповщина» стала быстро делиться на все более и более мелкие толки, которые уже отличались друг от друга не основными и широкими установками в отношении церкви и проблемы благодати, а второстепенными различиями в толковании отдельных обрядов или деталей устава. Кроме того, деление на толки вызывалось по преимуществу дальнейшим радикализмом или, наоборот, большей умеренностью последователей первых учителей беспоповства.

Первыми из «поморства» выделились непримиримые «филипповцы», названные так по имени бывшего стрельца Фотия Васильева, в монашестве Филиппа, который после смерти Андрея Денисова захотел стать главой Выгорецкой киновии и оспаривал руководство ею у брата Андрея, — Семена Денисова. «Филипповцы» во главе со своим фанатичным основателем согласия отличались еще более радикальным мировоззрением, чем «поморцы», возвели самосожжение в догму как способ очищения души от грехов путем огненной смерти, отказывались молиться за царя, остались твердыми бракоборцами и постепенно приблизились в своем учении к проповеди Феодосия. В 1743 году, когда отряд правительственных войск хотел арестовать Филиппа, то «...тот собрався со своими последователями числом семьдесят человек обоего полу прописными и, запершися, згорел совсем». Вслед за Филиппом в огне гарей погиб его ученик Терентий со своими последователями, а затем и другие филипповские учители. По наблюдению историков, ни в одном «беспоповщинском» согласии не было столько случаев самоумерщвления, как среди мрачных и непреклонных «филипповцев». Кроме того, «филипповцы» оставались «крепкими христианами», непримиримыми противниками сношений с внешним миром и резкими критиками существовавшего строя России. Число «филипповцев» оставалось все же немногочисленным, и их общины в течение прошлого столетия оставались, главным образом, в Олонецкой и Архангельской губерниях.

Все же нашлись проповедники, которые пришли к заключению, что «филипповцы» стали соглашателями с властью антихриста, так как они платили налоги, появлялись в «коронном» суде, выбирали паспорта и хоронили своих покойников на православных церковных кладбищах. Вождем таких ультрарадикальных последователей теории об антихристе стал в начале второй половины восемнадцатого века бывший солдат из Переяславля-Залесского, уроженец Евфимий, который несколько лет проживал среди «филипповцев» Москвы. Евфимий выступил с проповедью полного социального нигилизма и анархизма. По учению Евфимия, надо порвать всякую связь с обществом и государством, не брать паспортов, не идти на военную службу, не обращаться в суд, не платить налоги. «Достоить таитися и бегать», то есть не иметь дома, семьи, а только постоянно скрываться и избегать всякой связи с людьми носящими печать антихриста. В 1772 году Евфимий пришел к заключению, что подлинный «православный» должен сам принимать новое крещение и при этом сам себя крестить, чтобы быть уверенным, что никто связанный с антихристом не участвует в его перекрещивании. Так зародился новый толк — «странников», или «бегунов», который сначала развивался в знаменитом за столетие перед этим — своими гарями — Пошехонье, на юге Ярославской губернии. В отличие от «филипповцев», которые учили, что от преследования властей надо спасаться в огне гарей, «бегуны» проповедовали, что от преследований надо просто бежать.

«Бегуны» никогда не были очень многочисленны, но последователи их все же быстро распространились в Костромской, Ярославской, Олонецкой и Владимирской губерниях и в Западной Сибири. Секта эта, по всей вероятности, существует и поныне, но особенно активна она стала во время преследований старообрядчества при Николае I. Одним из последних хорошо известных «бегунов», между прочим, с восторгом принявших в 1917 году революцию и советскую власть, был талантливый поэт Клюев, сам проведший немало времени в странствованиях по России и за границей.

Митрополит Андриан (Четвергов) (1951-2005) - глава РПСЦ в 2004-2005 гг.

Митрополит Андриан (Четвергов) (1951-2005) - глава РПСЦ в 2004-2005 гг.

Как и другие секты «беспоповцев», «странники» стали вскоре распадаться на довольно многочисленные толки и согласия. Наряду с «бегствующими странниками» появились и «оседлые», которые считались «познавшими веру христианскую», но не бегали, не перекрещивались и только давали приют странствующим бегунам. Все же они в конце жизни должны были оставлять свой дом и переходить для полного спасения на положение «бегствующих странников» и принимать новое крещение.

В начале прошлого столетия одна секта странников даже дошла до полного отказа от денег, поскольку на деньгах был государственный герб, т.е. «печать антихриста». Но согласие «безденежников» оставалось всегда весьма незначительным и невлиятельным. В прошлом веке были очень распространены слухи, что бегуны для спасения душ своих колеблющихся приверженцев прибегали к их удушению, так называемой «красной смерти», но никаких точных данных об этом не было собрано, и, видимо, эти рассказы обосновывались на фантазии врагов «бегунов».

«Беспоповство», в частности «поморцы», дали основание и другим, гораздо более умеренным толкам. В 1740-х годах стародубский «поморец» Иван Алексеев (1718—1776) начал проповедовать возвращение к браку, изложив свое учение в обширном сочинении «Тайна брака», и вскоре вокруг него образовалось целое согласие «новоженов», или «новопоморцев», которые признавали брак, освященный наставником общины. Значительная их часть присоединилась к «поповцам» после того, как последние в 1840-х годах восстановили иерархию и уже свое, а не бегствующее из «никонианской церкви» священство. Да и из других согласий, во второй половине прошлого и в начале этого веков, большое число «беспоповцев» перешло в «поповщину», радуясь «восстановлению полноты церковной жизни» в старообрядчестве.

Из числа значительных и отличавшихся особыми чертами согласий беспоповцев следует еще упомянуть «нетовцев». Это согласие было особенно распространено среди крестьянства и меньше среди мещанства Среднего Поволжья, от Вязниковских и Нижегородских пределов до Саратовщины. Сто лет тому назад П. Мельников определял их численность в 700 000 человек, а в дореволюционные годы их было, по всей вероятности, от полутора до двух миллионов.

Вообще, судя по отзывам современников и наблюдателей, «нетовщина» не очень четко примыкает к старообрядчеству. Обряд, старые книги, отграничение от «никонианцев», характерные для «беспоповцев» и «поповцев», видимо, мало захватывали «нетовцев», которые своей религиозной индифферентностью скорее напоминают западного типа агностиков или скептиков восемнадцатого века, чем подлинное старообрядчество. Из старообрядческих черт у них можно найти только двоеперстное сложение и весьма неясные разговоры об антихристе. Надежд у них на таинства, как на путь к спасению, нет, и поэтому «нетовцы» обычно для крещения или брака обращались к православным священникам, видимо, почитая оба обряда просто как регистрацию у ответственного «за акты гражданского состояния» лица.

Отсутствие священства, частое отсутствие икон и двоеперстие, скорее всего, напоминают учение Капитона и некоторых его учеников, но у «нетовцев», как указывалось выше, совсем нет фанатизма и горячей веры непосредственных последователей лесных старцев; у «нетовцев», скорее, угасание веры, сведение ее к редким и очень несложным обрядам и индивидуальной молитве. Да и молитва не всегда может спасти, полагают «нетовцы», только Спаситель (Спас) знает, кто спасется и как спастись, и поэтому «нетовцы» иногда называют себя «Спасовым согласием», или «спасовцами». Это учение, что только Спас знает, кто спасется, а сам человек своему спасению помочь не может, несколько напоминает кальвинистское учение о предопределении.

Из области Волги «нетовцы» распространились на Урал, на юг и в Сибирь, где они были довольно многочисленны в Томской губернии.

Нынешний глава РПСЦ - метрополит Корнилий (Титов)

Нынешний глава РПСЦ - метрополит Корнилий (Титов)

Теперь судить, конечно, трудно, но надо полагать, что не будь нелепых затей неистового Никона, русские церковные трудности не приняли бы такого трагического оборота, какой они приняли в результате введения нового обряда. Без знамени защиты древнего православия «боголюбцы» и «капитоны» вряд ли пошли бы на открытый разрыв с церковью, и ревнители прошлого не имели бы предлога проявить такой беспримерной преданности «старому закону», и «мучителя не дождавши, полками в огонь не дерзали бы за Христа”.