Опираясь на связанных с ним масонскими узами А.И. Коновалова, Н.В. Некрасова и М.И. Терещенко, Керенский занял доминирующее место во Временном пр-ве; Министр юстиции во Временном правительстве (2 марта — 5 мая 1917 г.); в 1-м и 2-м коалиционном правительствах (май—сентябрь 1917 г.) военный и морской министр; с 8 июля по 25 октября 1917 г. — министр-председатель Временного правительства, с 30 августа (после разгрома Л.Корнилова) одновременно Верховный главнокомандующий; практически разрушил армию, сделав ее небоеспособной, дальнейшее развитие событий не предвидел и не был к ним готов; после Октябрьской революции организатор (вместе с генералом П. Н. Красновым) антибольшевистского выступления 26-31 октября (8-13 ноября); с июня 1918 в эмиграции, жил во Франции, с 1940 — в США; оставил мемуары.

Портрет Керенского. Худ. Исаак Израилевич Бродский

Портрет Керенского. Худ. Исаак Израилевич Бродский

Родился в Симбирске 22 апреля 1881 года в семье директора мужской гимназии (той самой, в которой учился будущий «вождь мирового пролетариата» В.И. Ленин). Отец Керенского ‒ Федор Михайлович, имевший репутацию либерального интеллигента, был сыном бедного сельского священника, но благодаря успешной карьере на ниве народного просвещения выслужил потомственное дворянство. Мать ‒ полковничья дочь Надежда Александровна Адлер была немецко-русского происхождения. Среднее образование Александр получил в Ташкенте, куда семейство переехало в связи с назначением Ф.М. Керенского главным инспектором училищ Туркестанского края, окончив местную гимназию с золотой медалью.

Глухой звонарь.Худ. АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ШИШКИН.

Глухой звонарь.Худ. АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ШИШКИН.

По свидетельству знавших его в это время людей, гимназист Керенский был религиозен (сам он также вспоминал, что любил церковные праздники и «истово молился, выстаивая все заупокойные службы по случаю кончины царя [Александра III]»). «…В детстве я был глубоко религиозен, ‒ писал Керенский в мемуарах. ‒ …Религия была и навсегда осталась составной частью нашей жизни. Эти ранние впечатления, образ замечательного человека, пожертвовавшего своей жизнью ради блага других и проповедовавшего лишь одно ‒ любовь, ‒ стали источником моей юношеской веры, которая впоследствии воплотилась у меня в идею личного самопожертвования во имя народа. На этой вере зиждился и революционный пафос…» «Церковь он продолжал посещать усердно, декламировал с чувством и большим успехом преимущественно патриотические стихотворения и неоднократно выступал в любительских спектаклях, проявляя недюжинный артистический талант. Так, например, он очень удачно выступил раз в роли Хлестакова. Роль эта казалась написанной как будто бы исключительно для него…», ‒ отмечал один из его учителей. В это время Саша Керенский мечтал об артистической карьере, подписав одно из писем родным словами: «Будущий артист императорских театров».

«Совещание 17 ссыльных социал-демократов под руководством В. И. Ульянова в селе Ермаковском. Август 1899 г.». Репродукция картины И. Тютикова. Источник: Иллюстрированная история Красноярья (XVI — начало XX в.), 2012 г.

«Совещание 17 ссыльных социал-демократов под руководством В. И. Ульянова в селе Ермаковском. Август 1899 г.». Репродукция картины И. Тютикова. Источник: Иллюстрированная история Красноярья (XVI — начало XX в.), 2012 г.

Но, несмотря на свою артистическую натуру, после окончания гимназии Керенский поступил на историко-филологический, а затем на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, который окончил с дипломом 1-й степени (1904). В университете Керенской особой революционности не проявлял.

С. Мухарский. Пасхальные поздравления. Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта начала XX века

С. Мухарский. Пасхальные поздравления. Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта начала XX века

Выступив один раз в 1901 г. с пылкой и решительной речью, он получил внушение от ректора и от отца, после чего решил сначала получить образование и лишь потом окунаться в политику. Став после окончания университета помощником адвоката, Керенский начал свое сотрудничество с либералами. Он принимал участие в распространении журнала «Освобождение» и в знаменитой «банкетной кампании», но когда разразилась революция 1905 года и градус радикализма в обществе заметно повысился, Керенский, по его же собственным словам, испытал «временное помешательство», став единомышленником террористической партии социалистов-революционеров. Осенью 1905 года Керенский стал писать для народнического бюллетеня «Буревестник», одновременно ища контактов с боевой организаций эсеров. Но в декабре того же года издание было ликвидировано властями, а на квартире Керенского был произведен обыск, ставший основанием для ареста начинающего политика (были найдены листовки «Организации вооруженного восстания» и заряженный револьвер). Однако, доказать принадлежность Керенского к партии эсеров не удалось и, просидев в Крестах до апреля 1906 года, он был освобожден.

С. Мухарский. Заседание Судебной палаты. Набросок с натуры.Повседневная жизнь Москвы . Очерки городского быта начала XX века

С. Мухарский. Заседание Судебной палаты. Набросок с натуры.Повседневная жизнь Москвы . Очерки городского быта начала XX века

Отбыв кратковременную ссылку в Ташкенте, в августе 1906 г. А.Ф. Керенский вернулся в столицу Империи, сосредоточившись на карьере адвоката, специализирующего на политических процессах. Самыми известными из них стали защита крестьян, разграбивших поместье балтийского барона; туркестанской организации социалистов-революционеров, террористов из «Дашнакцутюна», а также участие Керенского в «комиссии адвокатов» по расследованию Ленского расстрела и его поддержка М. Бейлиса, в ходе известного судебного процесса. Как справедливо отмечает историк И.Л. Архипов, «адвокатская карьера интересовала Керенского, прежде всего, как форма политической деятельности» и «несмотря на то, что наиболее выгодными для защитников были уголовные дела, он стремился участвовать именно в политических процессах».

А.Ф.Керенский работы Ю.К.Арцыбушева

А.Ф.Керенский работы Ю.К.Арцыбушева

В 1912 году А.Ф. Керенский, имевший к этому времени значительную популярность в левых кругах, был избран депутатом IV Государственной думы. Вступив во фракцию трудовиков (с 1915 г. ее лидер), Керенский неоднократно выступал с обличениями и критикой власти, приобретя славу одного из самых ярких левых ораторов. Октябрист С.И. Шидловский позже вспоминал: «В Государственной думе его первые дебаты показали в нем молодого, не всегда достаточно уравновешенного, но очень горячего оратора, начинавшего свои речи сравнительно спокойно, но затем, с появлением на его губах пены, способного доходить до высших степеней неистовства». Более жесткой была характеристика, данная депутату Керенскому начальником канцелярии Госдумы Я.В. Глинкой: «Неврастеник, адвокат по профессии, он горячо произносил свои речи, производил впечатление на женский пол и доставлял большое неудовольствие сидящим под кафедрой оратора стенографистам, обрызгивая их пенящейся у рта слюною. Многие считали его кретином». Другие современники отмечали «франтоватость», «бритое актерское лицо», «неприятную улыбку» (В.Д. Набоков); «лицо (…) узкое, бледно-белое, с узкими глазками, с ребячески-оттопыренной верхней губой, странное, подвижное, все — живое, чем-то напоминающее лицо Пьеро» (З.Н. Гиппиус); «истерически-плаксивый тон, много запальчивости и при всем этом, крайнее однообразие и бедность эрудиции» (Н.П. Карабчевский); «неистовую речь Керенского, который говорит сплошь и рядом в одну секунду 44 слова» (Н.Е. Марков). И хотя, как отмечает историк В.П. Федюк, «по количеству комитетов и комиссий, в составе которых он числился, Керенский побил все думские рекорды», современники сходились в том, что политика мало интересовала законодательная работа, поскольку Думу он, прежде всего, рассматривал как трибуну, обращенную к народу.

Подсчет голосов избирательными комиссиями в зале Городской думы по окончании выборов депутатов в Четвертую Государственную думу. Октябрь 1912. Выборы и открытие IV Государственной Думы. Председателем думы был М. В. Родзянко. Избрана 15 ноября 1912 года.

Подсчет голосов избирательными комиссиями в зале Городской думы по окончании выборов депутатов в Четвертую Государственную думу. Октябрь 1912. Выборы и открытие IV Государственной Думы. Председателем думы был М. В. Родзянко. Избрана 15 ноября 1912 года.

С думской деятельностью совпало и вступление Керенского в масонство. В 1912 году он был принят в ложу «Великого Востока народов России», став вскоре одним из самых влиятельных представителей российского масонства (в 1916‒1917 гг. был избран генеральным секретарем «Великого Востока» и членом масонского Конвента от Петрограда). «Предложение о вступлении в масоны я получил в 1912 году, сразу же после избрания в IV Думу, ‒ вспоминал Керенский. ‒ После серьезных размышлений я пришел к выводу, что мои собственные цели совпадают с целями общества, и принял это предложение. Следует подчеркнуть, что общество, в которое я вступил, было не совсем обычной масонской организацией.

«Возвращение из города», Иван Семенович Куликов. 1914 г.

«Возвращение из города», Иван Семенович Куликов. 1914 г.

Необычным прежде всего было то, что общество разорвало все связи с зарубежными организациями и допускало в свои ряды женщин. Далее, были ликвидированы сложный ритуал и масонская система степеней; была сохранена лишь непременная внутренняя дисциплина, гарантировавшая высокие моральные качества членов и их способность хранить тайну». В эмиграции Керенский отмечал, что надпартийность масонства позволила «достичь замечательных результатов, наиболее важный из которых ‒ создание программы будущей демократии в России, которая в значительной степени была воплощена в жизнь Временным правительством».

Когда началась Первая мировая война, А.Ф. Керенский оказался в числе социалистов-оборонцев, что, впрочем, не помешало ему выступить защитником депутатов-большевиков, обвиненных за свои пораженческие настроения в государственной измене. Когда думские либералы объединились в рамках Прогрессивного блока, Керенский формально не примкнул к нему, но на деле стал его явным сторонником, взаимодействовал с его лидерами и свои выступления делал в русле идеологии блока, но с характерным для трудовиков революционно-демократическим акцентом. Правда, тяжелая болезнь на время выбила его из активной политики. Перенеся сложную и опасную по тем временам операцию по удалению почки, политик вынужден был поправлять здоровье до сентября 1916 года. Но уже в первые дни открывшейся в ноябре 1916-го очередной думской сессии, он со свойственными ему страстностью и радикализмом ринулся бичевать власть, называя правительство «предателями интересов страны» и грозя «тирании» революцией, которую открытым текстом называл «методом и единственным средством спасения государства».

Владимиров Иван Алексеевич. Возвращение инвалида в родной дом, 1916-1917

Владимиров Иван Алексеевич. Возвращение инвалида в родной дом, 1916-1917

А за несколько дней до начала Февральской революции, 14 февраля 1917 года, Керенский с думской кафедры фактически озвучил призыв к цареубийству: «Исторической задачей русского народа в настоящий момент является задача уничтожения средневекового режима немедленно, во что бы то ни стало… Как можно законными средствами бороться с теми, кто сам закон превратил в оружие издевательства над народом? С нарушителями закона есть только один путь борьбы ‒ физического их устранения». А чтобы сомнений не оставалось, депутат пояснял: «Я имею в виду то, что совершил Брут во времена Древнего Рима». И несмотря на то, что по мнению Императрицы Александры Федоровны, зарвавшегося левого оратора следовало за такие слова повесить, а министр юстиции требовал привлечь его к суду, Керенский ушел от всякой ответственности.

А.Ф. Керенский выступает на Государственном совещании в Москве в августе 1917 г. Рисунок Юрия Арцыбушева.

А.Ф. Керенский выступает на Государственном совещании в Москве в августе 1917 г. Рисунок Юрия Арцыбушева.

Не последнюю роль в этом сыграло явное заступничество за него со стороны председателя Думы М.В. Родзянко, исключившего крамольные слова из стенограммы и пообещавшего Керенскому, что Дума его «никогда не выдаст».

Естественно, что Февраль 1917-го 35-летний А.Ф. Керенский принял восторженно, с первых же дней став, по словам меньшевика Н.Н. Суханова, «центральной и самой яркой фигурой революции». После того как в ночь на 27 февраля 1917 года думская сессия была прервана указом Императора Николая II, Керенский призвал депутатов не подчиняться царской воле. В тот же день он вошел в состав сформированного думским Советом старейшин Временного комитета Государственной думы (ВКГД) и в состав Военной комиссии, руководившей действиями революционных сил против полиции. «…Керенский, не в пример большинству парламентских лидеров, испуганных и растерянных, сразу уловил конъюнктуру, ‒ пишет его биограф И.Л. Архипов. ‒ Он демонстрировал уверенность, инициативность, готовность общаться с многочисленными толпами солдат, направляющихся к Таврическому дворцу…» Коллега Керенского по Государственной думе октябрист С.И. Шидловский отмечал: «В первые дни революции Керенский оказался в своей тарелке, носился, повсюду произносил речи, полные добрых желаний, не различал дня от ночи, не спал, не ел и весьма быстро дошел до такого состояния, что падал в обморок…» «Он говорил решительно, властно, как бы не растерявшись… Слова и жесты были резки, отчеканены, глаза горели… Казалось, что это говорил «власть имеющий»… Он рос… Рос на качавшемся революционном болоте, по которому он привык бегать и прыгать, в то время как мы не умели даже ходить», ‒ вспоминал прогрессивный националист В.В. Шульгин.

Члены Временного комитета Государственной думы. Слева направо: Сидят: В. Н. Львов, В. А. Ржевский, С. И. Шидловский, М. В. Родзянко (председатель); Стоят: В. В. Шульгин, И. И. Дмитрюков, Б. А. Энгельгардт, А. Ф. Керенский, М. А. Караулов. ФотоК.К. Булла.( Википедия)

Члены Временного комитета Государственной думы. Слева направо: Сидят: В. Н. Львов, В. А. Ржевский, С. И. Шидловский, М. В. Родзянко (председатель); Стоят: В. В. Шульгин, И. И. Дмитрюков, Б. А. Энгельгардт, А. Ф. Керенский, М. А. Караулов. ФотоК.К. Булла.( Википедия)

Вступив в стремительно набиравшую популярность в обществе партию эсеров, Керенский умудрился оказаться сразу в двух органах революционной власти, ‒ параллельно с нахождением во ВКГД он являлся заместителем председателя Петроградского Совета рабочих депутатов. Сразу же после отречения Императора от престола Керенский, несмотря на запрет Исполкома социалистам участвовать в формирующемся Временном правительстве, принимает пост министра юстиции. Обойти запрет Керенскому позволили его ораторские способности.

Февраль, 1917. Владимиров Иван Алексеевич

Февраль, 1917. Владимиров Иван Алексеевич

Своей крайне экзальтированной речью он сумел убедить Петросовет в необходимости принятия им министерского поста. Забравшись на стол, Керенский со свойственным для его исступлением и театральным пафосом призывал смотреть на него, как на выразителя в новом правительстве «требований демократии»: «Я говорю, товарищи, от всей души… из глубины сердца, и если нужно доказать это… если вы мне не доверяете… Я тут же, на ваших глазах… готов умереть». После этих слов, усиленных жестом во время которого Керенский разорвал свой накрахмаленный воротник, он под овации толпы был вынесен на руках из зала заседаний и в таком виде доставлен в кабинет, где заседали новоиспеченные министры. Как вспоминал эсер М.В. Вишняк, «бледный, изможденный и не только курсистками «обожаемый» Керенский производил огромное впечатление на аудиторию самым своим видом безотносительно к тому, что говорил. В конце концов, он повторял самого себя. Но его напряжение и возбуждение передавалось слушателям, и они переживали его экстаз».

Арест царских генералов. Иван Владимиров. 1926 г.

Арест царских генералов. Иван Владимиров. 1926 г.

Став министром юстиции, Керенский оказался одной из ключевых фигур новой власти. Этому способствовали как масонские связи политика, так и с каждым днем растущая в потерявшем ориентиры обществе популярность. Новоиспеченный министр, вопреки фактам, насаждал миф о «великой и бескровной революции»; по его инициативе была создана Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства, призванная расследовать преступления «старого режима»; Керенский инициировал такие решения, как амнистия политических заключенных, признание независимости Польши, восстановление конституции Финляндии.

Иван Алексеевич Владимиров. Сжигание орлов и царских портретов (1917)

Иван Алексеевич Владимиров. Сжигание орлов и царских портретов (1917)

По его личному распоряжению из ссылки были возвращены все революционеры, было прекращено следствие по убийству Г.Е. Распутина и началось разрушение прежней судебной системы. Арестованную Царскую семью Керенский первоначально собирался переправить в Англию, но поскольку эта инициатива не встретила поддержки, ни у британского, ни у российского правительств, местом высылки был определен Тобольск. Впрочем, если верить адвокату Карабчевскому, с самого начала не исключал Керенский и кровавой развязки, ответив на вопрос о судьбе Царской семьи характерным жестом пальцем левой руки вокруг шеи и добавив: «Две, три жертвы, пожалуй, необходимы!»

Находясь на министерском посту, Керенский чуть ли не ежедневно выступал на всевозможных митингах, принимал депутации, посещал собрания. По свидетельству адвоката А.А. Демьянова, ставшего директором одного из департаментов Министерства юстиции, «беседовать с Керенским о делах было чрезвычайно трудно: его почти никогда нельзя было захватить; у него никогда не было ни одной свободной минуты».

«Долой орла». Автор: Владимиров Иван Алексеевич

«Долой орла». Автор: Владимиров Иван Алексеевич

Позже А.Ф. Керенский назовет первые дни революции самым счастливым периодом своей жизни, поскольку, то был исторический момент, породивший «его Россию». Это был пик популярности Керенского, которого газеты называли не иначе как «рыцарем революции», «народным вождем», «гением» и «первою любовью революции». Один из очарованных министром современников отмечал: «Тернист путь Керенского, но автомобиль его увит розами. Женщины бросают ему ландыши и ветки сирени, другие берут эти цветы из его рук и делят между собою как талисманы и амулеты. (…) Его несут на руках. И я сам видел, как юноша с восторженными глазами молитвенно тянулся к рукаву его платья, чтобы только прикоснуться. Так тянутся к источнику жизни и света! (…) Керенский ‒ это символ правды, это залог успеха; Керенский ‒ это тот маяк, тот светоч, к которому тянутся руки выбившихся из сил пловцов, и от его огня, от его слов и призывов получают приток новых и новых сил для тяжелой борьбы».

Заседание у военного министра Временного правительства А.Керенского. Справа от министра — видный эсер-террорист В.Савинков (Фото Карл. Булла)

Заседание у военного министра Временного правительства А.Керенского. Справа от министра — видный эсер-террорист В.Савинков (Фото Карл. Булла)

Британский разведчик Р. Локкарт так писал об одной из речей Керенского, свидетелем которой он стал: «…Керенского следует считать одним из величайших, в своем роде, ораторов в истории. В его выступлениях не было ничего обаятельного. Его голос огрубел от постоянного крика. Он мало жестикулировал ‒ удивительно мало для славянина, но он владел речью и говорил с покоряющей убежденностью. (…) Он выступал в Большом театре (…)

Погром винного магазина. Иван Владимиров.

Погром винного магазина. Иван Владимиров.

В тот день громадный театр был набит до отказа. (…) Керенский поднял руку и сразу заговорил. Он выглядел больным и усталым. Он вытянулся во весь рост, как бы собирая последний запас энергии. И с нарастающей силой начал излагать свое евангелие страданий. (…) Страстными отрывочными фразами он довел себя до исступления. (…) Окончив речь, он в изнеможении упал назад, подхваченный адъютантом. При свете рампы его лицо казалось мертвеннобледным. Солдаты помогли ему спуститься со сцены, пока в истерическом припадке вся аудитория повскакала с мест и до хрипоты кричала «ура». Человек с одной почкой, человек, которому осталось жить полтора месяца, еще спасет Россию. Жена какого-то миллионера бросила на сцену свое жемчужное ожерелье. Все женщины последовали ее примеру. И град драгоценностей посыпался из всех уголков громадного здания. В соседней со мной ложе генерал Вогак, человек, прослуживший всю свою жизнь царю и ненавидящий революцию больше чумы, плакал как ребенок. Это было историческое зрелище, вызвавшее более сильную эмоциональную реакцию, чем любая речь Гитлера и других ораторов, когда-либо слышанных мною».

Сопровождение заключенных. Иван Владимиров

Сопровождение заключенных. Иван Владимиров

Схожее впечатление сложилось и у французского посла М. Палеолога: «…Молодой трибун Советов необыкновенно красноречив. Его речи, даже самые импровизированные, замечательны богатством языка, движением идей, ритмом фраз, широтой периодов, лиризмом метафор, блестящим бряцаньем слов. И какое разнообразие тона! Какая гибкость позы и выражения! Он по очереди надменен и прост, льстив и запальчив, повелителен и ласков, сердечен и саркастичен, насмешлив и вдохновенен, ясен и мрачен, тривиален и торжественен. Он играет на всех струнах; его виртуозность располагает всеми силами и всеми ухищрениями. Простое чтение его речей не дает никакого представления о его красноречии, ибо его физическая личность, может быть, самый существенный элемент чарующего действия его на толпу. Надо пойти его послушать на одном из этих митингов, на которых он выступает каждую ночь, как некогда Робеспьер у якобинцев. Ничто не поражает так, как его появление на трибуне с его бледным, лихорадочным, истерическим, изможденным лицом. Взгляд его то притаившийся, убегающий, почти неуловимый за полузакрытыми веками, то острый, вызывающий, молниеносный. Те же контрасты в голосе, который ‒ обычно глухой и хриплый ‒ обладает неожиданными переходами, великолепными по своей пронзительности и звучности. Наконец, временами, таинственное вдохновение, пророческое или апокалипсическое, преобразует оратора и излучается из него магнетическими токами. Пламенное напряженное лицо, неуверенность или порывистость его слов, скачки его мысли, сомнамбулическая медленность его жестов, его остановившийся взгляд, судороги его губ, его торчащие волосы делают его похожим на меломана или галлюцинирующего. Трепет пробегает тогда по аудитории. Всякие перерывы прекращаются; всякое сопротивление исчезает; все индивидуальные воли растворяются; все собрание охвачено каким-то гипнозом. Но что за этим театральным красноречием, за этими подвигами трибуны и эстрады? ‒ Ничего, кроме утопии, комедианства и самовлюбленности!»

А.Ф. Керенский в армии, 1917 год

А.Ф. Керенский в армии, 1917 год

«Эффектные, эпатажные приемы выступлений на публике ‒ с обмороками, разрыванием одежды, клятвами и заверениями о готовности «умереть», произнесение речей, стоя на столах или сиденьях автомобилей, ‒ все это (…) соответствовало беспрецедентности «текущего момента», делая Керенского героем толпы. Образ Керенского быстро мифологизировался, появлялись легенды о его «бесстрашии», «героизме». Александра Федоровича изображали пророком, способным предсказывать и изменять будущее, человеком с гипнотической силой влияния…», ‒ отмечает историк И.Л. Архипов. Уже в старости Керенский с сожалением заметит: «Если бы тогда было телевидение, никто бы меня не смог победить!». Таким образом, по точному замечанию В.П. Федюка, «Керенский был телевизионным политиком дотелевизионной эпохи».

А.Ф. Керенский с адъютантами

А.Ф. Керенский с адъютантами

После «апрельского кризиса», закончившегося уходом из Временного правительства П.Н. Милюкова и А.И. Гучкова, Керенский получил портфель военного и морского министра. Никогда не имевший никакого отношения к армии, политик облачился во френч военного покроя и по-наполеоновски стал эффектно закладывать руку за пуговицы. На ключевые должности в армии он стал продвигать малоизвестных, но лояльных к нему военных, которых щедро жаловал генеральскими званиями. Сильно рассчитывая на успех июньского наступления Русской армии, призванного укрепить авторитет революционной власти, Керенский объезжал фронтовые части, выступая на многочисленных митингах перед солдатами, за что удостоился красноречивого прозвища «главноуговаривающего».

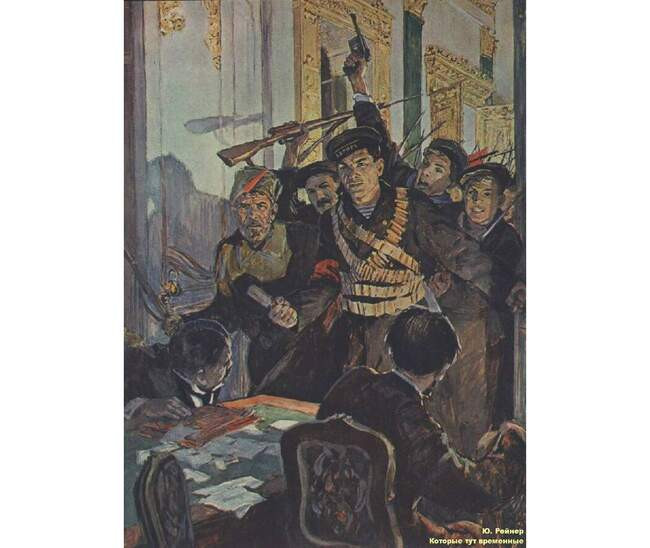

Александр Лопухов. Арест Временного правительства. Холст, масло. 1957. Национальный музей им. Андрея Шептицкого, Львов

Александр Лопухов. Арест Временного правительства. Холст, масло. 1957. Национальный музей им. Андрея Шептицкого, Львов

«Бонапарт из адвокатов», как назвал Керенского генерал В.А. Геруа, работал в те дни «не жалея ни себя, ни своего языка». «Истошным голосом он выкрикивал слова: свобода, свет, правда, революция ‒ и очень много напоминал им о долге, о дисциплине, ‒ о том, что они… «свободные люди». Солдаты кричали в ответ: «пойдем», «докажем», «не выдадим». Что происходило за линией, до которой долетали отдельные восклицания министра, оставалось, конечно, неизвестно», ‒ отмечал в своих воспоминаниях лидер кадетской партии П.Н. Милюков. Но потоки его речей не остановили разложения революционной армии и наступление, как известно, закончилось полным провалом.

В начале июля 1917 года А.Ф. Керенский сменил Г.Е. Львова на посту министра-председателя, сохранив за собой пост военного и морского министра. Получив чрезвычайные полномочия для «спасения Родины и революции», Керенский стал искать способы обеспечения «сильной власти», но так и не сумел найти их. Популярность его заметно пошатнулась и стала стремительно таять: место восторгов стали занимать насмешки. Теперь его называли не иначе как «болтун», «позер», «истерик», «безвольный политик». Стало популярным ходившее по рукам четверостишие:

Правит с бритою рожею

Россией растерянной

Не помазанник Божий,

А присяжный поверенный.

Ю. Рейнер. Которые тут временные.

Ю. Рейнер. Которые тут временные.

Власть не справлялась с проблемами, которые как снежный ком нарастали с каждым днем углублявшейся революции. Цены росли как на дрожжах, «керенки» почти ничего не стоили, продовольствия не хватало, непонятная народу война затягивалась… А история с «мятежом» генерала Л.Г. Корнилова, объявленного Керенским «изменником» и затем арестованного, еще больше пошатнули положение премьера. Генерал А.И. Верховский вспоминал: «Когда я увидел Керенского, с которым не встречался со дня Московского совещания, то в первый момент не узнал его. В моей памяти был молодой, бодрый человек, пересыпавший свою речь шутками, со свежим и приятным лицом. Сейчас Керенский как-то весь опустился. Лицо опухло и огрубело. Глаза провалились и были тусклы».

1 сентября 1917 года, не дожидаясь волеизъявления Учредительного собрания, А.Ф. Керенский объявил Россию республикой, а 25-го сентября сформировал третье коалиционное правительство, просуществовавшие ровно месяц. И это был месяц окончательного заката кратковременной славы, ‒ его имя стало нарицательным, а сам он ‒ презираемым и осмеянным персонажем. Кадет И. Куторга так характеризовал главу Временного правительства: «…Керенский был подлинным олицетворением Февраля со всем его подъемом, порывом, добрыми намерениями, со всей его обреченностью и частой политической детской нелепостью и государственной преступностью. Ненависть лично к Керенскому объясняется, по-моему, не только его бесспорно огромными политическими ошибками, не только тем, что «керенщина» (слово, ставшее употребительным на всех европейских языках) не сумела оказать серьезного сопротивления большевизму, а, наоборот, расчистила ему почву, но и другими, более широкими и общими причинами».

Понимая, что власть ускользает у него из рук и, видя явные приготовления большевиков к захвату власти, Керенский уже не имел силы, на которую мог бы опереться, ‒ армия от него отвернулась. 25 октября премьер предусмотрительно покинул Петроград на «захваченном» автомобиле американского посла под американским флагом. В тот же день власть в Петрограде была захвачена большевиками. Совместный поход Керенского и генерала П.Н. Краснова на столицу успеха не имел. Уже 31 октября казаки Краснова заключили перемирие с большевистскими войсками в Гатчине. Опасаясь выдачи, Керенский переоделся в матросскую форму и бежал. (Позже сложился миф о бегстве Керенского из Зимнего дворца в женском платье).

«Бегство Керенского из Гатчины.». Григорий Михайлович Шегаль (1889 — 1956). Государственная Третьяковская галерея

«Бегство Керенского из Гатчины.». Григорий Михайлович Шегаль (1889 — 1956). Государственная Третьяковская галерея

Конец 1917 года А.Ф. Керенский провел в скитаниях. Появившись в последний раз в Петрограде в начале января 1918 г., надеясь выступить на Учредительном собрании, бывший глава правительства не встретил поддержки своей инициативы в эсеровском руководстве. «В нач. янв. 1918 Керенского тайно перевезли в Петроград. Он хотел выступить на Учред. Собр.. но в эсеровском рук-ве это, очевидно, сочли нецелесообразным. Керенский перебрался в Финляндию, в кон. янв. вернулся в Петроград, в нач. мая — в Москву, где установил контакт с «Союзом возрождения России». Когда началось выступление Чехосл. корпуса, Керенский намерен был примкнуть к движению, но рук-во ПСР не разрешило ему этого. «Союз возрождения» предложил ему пробраться за границу для переговоров об орг-ции воен. интервенции в Сов. Россию. В июне 1918 Керенский выехал за рубеж».(М.М.Горинов)

Кукрыниксы *Последний выход Керенского* (1957 год).

Кукрыниксы *Последний выход Керенского* (1957 год).

В июне 1918 года Керенский под видом сербского офицера на британском военном корабле покинул Россию. После поражения антибольшевистских сил Александр Федорович поселился во Франции, где пытался продолжить политическую деятельность, примеряя на себя, по словам И.Л. Архипова, роль «президента в изгнании». Он редактировал газету «Дни», издавал собственный журнал «Новая Россия» и выступал с антисоветскими лекциями. В 1940 году, после оккупации нацистами Франции, Керенский бежал в США, где и провел остаток своей жизни, занимаясь в 1950‒1960-е годы преподавательской работой в американских университетах и работая над мемуарами. Советские спецслужбы хотя и присматривали за политиком-эмигрантом, но серьезного значения ему не придавали, о чем косвенно свидетельствует данный ему оперативный псевдоним ‒ «Клоун».

Ю. Рейнер. За Советскую власть.

Ю. Рейнер. За Советскую власть.

В эмиграции, если верить писателю-эмигранту Р.Б. Гулю, Александр Федорович стал религиозен. «Был ли в былом А.Ф. Керенский верующим ‒ не знаю, ‒ писал он. ‒ Но за границей А.Ф. был церковным православным человеком, посещавшим церковь и выстаивавшим службы от начала до конца, во время Великого поста ни одной службы не пропускавшим, исповедовавшимся и причащавшимся». Имеются сведения, что Керенскому было предложено вернуться в СССР при условии публичного признания им собственных ошибок и достижений советской власти, но он отказался. Под конец жизни, как вспоминала хорошо знавшая его Т.Г. Дерюгина, «он совершенно ослеп, (…) ходил уже с палочкой, часто падал». Тяжело заболев, Керенский отказался от приема пищи и не давал врачам вводить ему питательный раствор внутривенно, вырывая иглу из вены. Жизнь его оборвалась 11 июня 1970 года на 90-м году жизни. Отпевать политика-масона отказались как представители Русской, так и Сербской православной церквей. По решению сына тело бывшего главы Временного правительства было переправлено в Лондон и погребено на кладбище Putney Vale Cemetery.

Савицкий Георгий. «Стихийная демобилизация царской армии в 1917 году». 1928 г.

Савицкий Георгий. «Стихийная демобилизация царской армии в 1917 году». 1928 г.

Как справедливо отмечает историк В.П. Федюк, хотя А.Ф. Керенский прожил очень долгую жизнь, «почти две трети этой жизни были жизнью… после смерти. Нина Берберова назвала Керенского «человеком, убитым 1917 годом». С формальной точки зрения это не совсем так. В эмиграции Керенский не просто влачил существование, живя исключительно прошлым. Он в полной мере отдавался сегодняшнему дню ‒ любил, интриговал, ссорился и мирился. Но все это было жизнью рядового обывателя, одного из тысяч русских беженцев. Такой человек если и будет упомянут на страницах истории, то в лучшем случае мелким шрифтом в примечаниях. Тот же Керенский, которому было суждено попасть в учебники, действительно умер в 36 лет».

Автор мемуаров, исторических исследований, составитель и редактор документальных публикаций по истории русской революции: «Дело Корнилова» (1918), «Гатчина» (1922), «Издалека» (1922) и др. Мемуары, исторические «исследования» Керенского, документальные публикации, в составлении и редактировании которых он принимал участие, отличаются тенденциозностью и фальсификацией фактов.

Связи с Домом Романовых

Комната, где было арестовано Временное правительство. (Малая столовая. Зимний дворец.)

Комната, где было арестовано Временное правительство. (Малая столовая. Зимний дворец.)

Другой менее известный, но также весьма важный узел – это взаимоотношения Керенского с членами Дома Романовых – деятельными противниками Г.Е. Распутина, которые он стремился особо не афишировать. В воспоминаниях супруги последнего царского министра юстиции О.Д. Добровольской рассказывается о том, что после переворота к А.Ф. Керенскому, въехавшему в квартиру своего предместника, почти каждый вечер (а порой и ночью) приходили два человека, одним из которых был Великий Князь Николай Михайлович, «ежедневно терпеливо высиживавший часами в приемной, среди массы пестрого люда, в ожидании ухода последнего посетителя, после чего он входил в кабинет Керенского».

На приставания Р.Б. Гуля, уже в эмиграции, в чем был смысл этих визитов Великого Князя, Керенский ответил: «Он приходил ко мне как Никодим».

«А.Ф. Керенский, – пишут современные историки, – оставил после себя несколько томов воспоминаний. Уместно вспомнить, что архив Керенского после падения Временного правительства был переправлен в Польшу, где находился в одном из частных архивов. В нем были письма Великого Князя Николая Михайловича А.Ф. Керенскому, с которым последний поддерживал тесные связи и самые сердечные отношения. Последнее письмо было датировано сентябрем 1917 г. В нем Великий Князь давал “политические уроки” премьеру Временного правительства. Известно, что на протяжении длительного времени он оставался политическим наставником Керенского.Позднее часть этих документов была передана в Русский зарубежный исторический архив, а часть оказалась в Гуверовском институте войны, революции и мира» (Б.А. Старков).

Кустодиев Борис Михайлович. Праздник в честь открытия II конгресса Коминтерна 19 июля 1920 года.

Кустодиев Борис Михайлович. Праздник в честь открытия II конгресса Коминтерна 19 июля 1920 года.

Еще один факт из того же ряда относится к вдовствующей Императрице Марии Феодоровне, проживавшей после переворота в Крыму. Просимые ею 200 000 рублей (сумма немалая) были выданы ей немедленно после обращения к Керенскому. Он «без колебаний собственной властью распорядился – просимые деньги Марии Федоровне выдать из казенных сумм, не внося вопроса в Совет министров Временного правительства» (Демьянов А. Из рассказов П.М. Макарова // Голос минувшего на чужой стороне. Париж. 1926. № 1. С. 18; Императрица Мария Федоровна и Керенский // Сегодня. Рига. 1926. № 29. 6 февраля. С. 4).

Керенский в Ревеле. Апрель 1917 года

Керенский в Ревеле. Апрель 1917 года