От поездок остались не только картины, но и письма. Природа и музеи, нравы и странности, еда и цены, особенности внешности и костюма жителей других стран — сейчас записи Поленова читаются, словно увлекательный тревел-блог, субъективные заметки обаятельного и наблюдательного человека.

2 января 1874. Париж

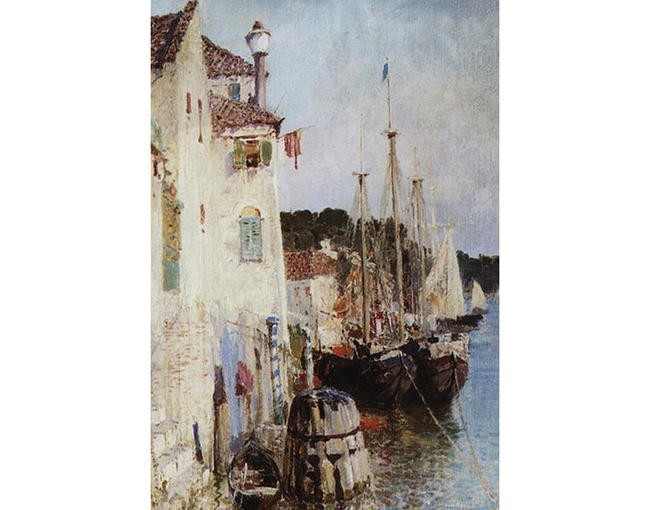

Из Мюнхена я отправился через Бреннер в Италию. Venezia la bella (Красавица Венеция) — и действительно красавица, но не в нашем смысле, т. е. не в смысле красоты городов XIX века, — она и грязна, и воздух в ней не всегда душист и свеж, но это ничего от ее собственной красоты не отнимает, она так оригинальна со своими дворцами, церквами, каналами, черными красивыми гондолами, своей характерной архитектурой, что представляется проезжему путнику чем-то фантастическим, каким-то волшебным сном.

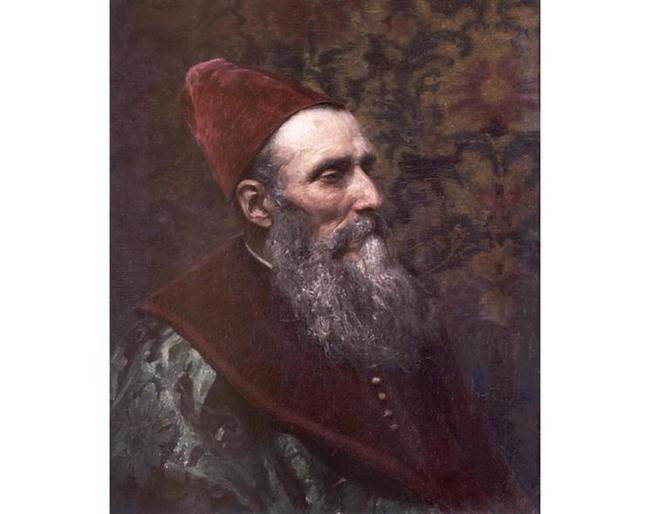

В Академии художеств я первый раз встретился с Паоло Веронезе во всей его блестящей красоте. Из старых южных мастеров я никого не знаю, кто бы мне так полюбился, как он. Тициан бесспорно хорош, он часто тоньше Веронеза, я долго восхищался его изящными произведениями…, но Веронез имеет что-то притягательное, в него влюбляешься; сживаешься с его жизнью, или, вернее, с жизнью изображаемых им людей, потому что он изображает свою Венецию, какою она была при нём, полную одушевления и красоты.

Венеция Василий Дмитриевич Поленов 1896

Венеция Василий Дмитриевич Поленов 1896

Венеция. Каналы Василий Дмитриевич Поленов 1890-е

Венеция. Каналы Василий Дмитриевич Поленов 1890-е

Венеция. Трубы Василий Дмитриевич Поленов 1890-е

Венеция. Трубы Василий Дмитриевич Поленов 1890-е

Венецианский дож Василий Дмитриевич Поленов 1874,

Венецианский дож Василий Дмитриевич Поленов 1874,

Благовещение Девы Марии Паоло Веронезе 1578

Благовещение Девы Марии Паоло Веронезе 1578

Пир в доме Левия (после реставрации в 2014 году) Паоло Веронезе 1573

Пир в доме Левия (после реставрации в 2014 году) Паоло Веронезе 1573

Мистическое обручение Святой Екатерины Паоло Веронезе 1560-е

Мистическое обручение Святой Екатерины Паоло Веронезе 1560-е

5/17 января 1874. Париж

Несмотря на все мнимые и настоящие парижские удобства к жизни и живописи, все-таки это чистый вздор за границей работать; это именно самое лучшее средство, чтобы стать ничтожеством, каким становятся все художники, прогнившие здесь шесть лет… Я теперь поселился в своей квартирке и мастерской. Переезд, обзаведение самого необходимого, как-то: постели, стульев, столов, мольбертов — всё это очень обошлось дорого, к тому же из Рима пришли мои оставленные вещи, за которые тоже дорого пришлось заплатить, так что финансы вдруг до того истощились, что, почитай, к концу месяца и есть не на что будет. Об натуре мы теперь и попечение отложили (вероятно, Поленов имеет в виду, что им с Репиным нечем оплачивать работу натурщиков). У Репина тоже очень пусто в кармане, а пенсию присылают обыкновенно к половине следующего месяца, т. е. вместо начала января в половине февраля…

Илья Репин (сидит в полосатых брюках) и Василий Поленов (стоит, скрестив руки) среди других студентов Академии художеств, претендующих на золотые медали. 1871 г.

Илья Репин (сидит в полосатых брюках) и Василий Поленов (стоит, скрестив руки) среди других студентов Академии художеств, претендующих на золотые медали. 1871 г.

В конце 1870-х приятели напишут портреты друг друга: Поленов – Репина, Репин – Поленова.

17 февраля 1874. Париж

Как французы много, однако, работают, страсть. Несмотря на огромное количество магазинов, где каждую неделю выставляются новые картины, у них постоянно появляются выставки, одна за другой. Не успела закрыться выставка акварелей, на которой находилось много прелестных вещей, как уже открывается новая выставка масляных картин, и на этой чудесные вещи. А через полмесяца откроется Салон (Годичная выставка), на котором бывает, как говорят, до трёх тысяч нумеров (и это Поленов еще не знает, что через два месяца, 15 апреля 1874 года, в Париже откроется первая выставка импрессионистов! ). Ну, просто завидно. И сам я работаю много, а как будто почти ничего не делаю, — всё кажется, слишком мало времени…

13/25 февраля 1874. Париж

…Тут хороших папирос нету в ходу, а если и есть в виде исключения, то они вчетверо дороже, чем у нас. Я, впрочем, уже привык к французской траве, называемой Caporal (капораль — сорт тёмного табака ).

Мужские головы. Этюды для картины "Парижское кафе" Илья Ефимович Репин 1882,

Мужские головы. Этюды для картины "Парижское кафе" Илья Ефимович Репин 1882,

Продавец новостей в Париже Илья Ефимович Репин 1873

Продавец новостей в Париже Илья Ефимович Репин 1873

Париж. Монмартр Илья Ефимович Репин 1874

Париж. Монмартр Илья Ефимович Репин 1874

Парижское кафе Илья Ефимович Репин 1875

Парижское кафе Илья Ефимович Репин 1875

2 марта 1874, Париж

С замирающим сердцем шел я в Дрезденскую Bildergallerie. Я готовился увидеть Мадонну Рафаэля. Она для европейца-художника, да и просто для всякого туриста, составляет уже с давних пор такой же культ, как для араба черный камень в Мекке. Несмотря на множество копий, гравюр, литографий и фотографий, виденных мною, несмотря на много читанного и слышанного о ней, все это словно парализует непосредственность действия, все-таки это произведение произвело на меня глубокое впечатление. Не будь тут Сикста и Екатерины, которые, по-моему, охлаждают цельность впечатления и на которые сама Мадонна не обращает никакого внимания, это было бы высокое по настроению создание, оно могло бы доходить до галлюцинации, это было бы настоящее видение…

Сам я теперь работаю над картиной из средневекового германского быта. Путешествуя прошлый год по Германии, осматривал старые феодальные замки, бродя по развалинам рыцарских «бургов», а потом, спустясь в долину, где крестьянское население осталось почти с теми же обычаями и в тех же костюмах, мне было представились взаимные отношения баронов с вассалами, и я задумал написать картину, взяв за фабулу одно из феодальных прав барона, а именно — право, по которому всякая девушка перед вступлением её в замужество принадлежала барону. Право это называлось «Jus primae noctis» (Право первой ночи). Барон вышел под вечер посмотреть на приведённых для выбора девушек, обвенчанных в этот день.

Право господина Василий Дмитриевич Поленов 1874

Право господина Василий Дмитриевич Поленов 1874

Уголок средневекового города со стеной Василий Дмитриевич Поленов 1889

Уголок средневекового города со стеной Василий Дмитриевич Поленов 1889

Арест гугенотки Жакобин де Монтебель, графини д'Этремон Василий Дмитриевич Поленов 1875

Арест гугенотки Жакобин де Монтебель, графини д'Этремон Василий Дмитриевич Поленов 1875

Цезарская забава Василий Дмитриевич Поленов 1879,

Цезарская забава Василий Дмитриевич Поленов 1879,

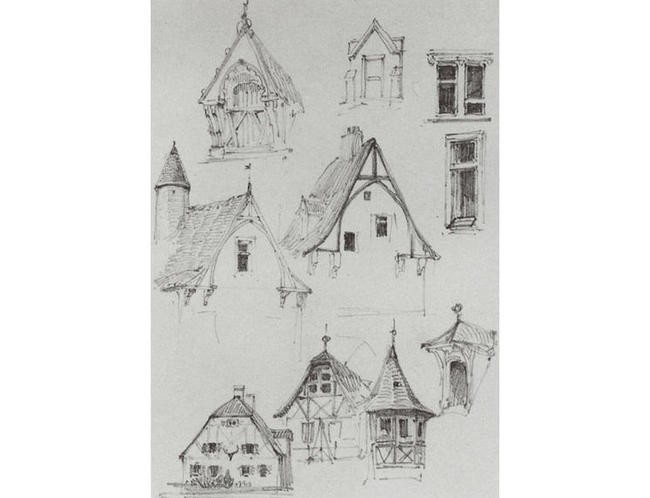

Архитектурные зарисовки. Из путешествия по Германии. Наброски Василий Дмитриевич Поленов 1872

Архитектурные зарисовки. Из путешествия по Германии. Наброски Василий Дмитриевич Поленов 1872

Дом. Из путешествия по Германии. Набросок Василий Дмитриевич Поленов 1872

Дом. Из путешествия по Германии. Набросок Василий Дмитриевич Поленов 1872

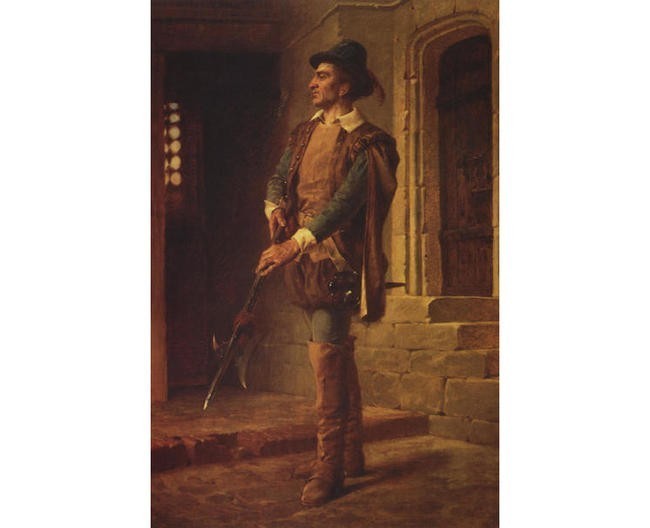

Гугенот Василий Дмитриевич Поленов 1870

Гугенот Василий Дмитриевич Поленов 1870

16/28 апреля 1874, Париж

Что хорошо у французов и вообще за границей, что каждому отдают должное, у каждого стараются отыскать его более хорошую сторону и уважают труд; у нас же, напротив, либо ты должен быть гений, и тогда уж меры нет превозношениям, либо ты ничего не стоишь и ступай помойные ямы чистить. Всякий норовит, как бы тебя сорвать, оскорбить, чтобы себя выставить… Да, после Парижа нелегко будет на Руси заводить дело и прокладывать тропинку…

20 июля/ 1 августа 1874. Нормандия

Теперь я нахожусь в Нормандии, на берегу моря, в маленьком городке, называемом Veules (Вёль). Живу вместе с Репиным в домике, находящемся в лесу, т. е. в лесу не в лесу, а между деревьями, на берегу быстрой и прозрачной, как кристалл, речки; она течет не более как полторы версты, а на ней находится три фабрики и восемь мельниц, постоянно работающих. Пишу этюды и вспоминаю Имоченцы (имение родителей Поленова на реке Оять в Олонецкой губернии).

Мельница на истоке речки Вёль Василий Дмитриевич Поленов 1874

Мельница на истоке речки Вёль Василий Дмитриевич Поленов 1874

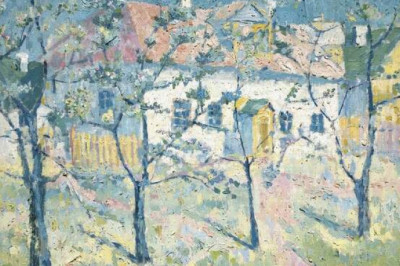

В парке. Местечко Вёль в Нормандии Василий Дмитриевич Поленов 1874

В парке. Местечко Вёль в Нормандии Василий Дмитриевич Поленов 1874

Пруд в Вёле Василий Дмитриевич Поленов 1874

Пруд в Вёле Василий Дмитриевич Поленов 1874

Нищая (Девочка-рыбачка). Вёль Илья Ефимович Репин 1874,

Нищая (Девочка-рыбачка). Вёль Илья Ефимович Репин 1874,

Лошадь для сбора камней в Вёле Илья Ефимович Репин 1874

Лошадь для сбора камней в Вёле Илья Ефимович Репин 1874

Рыбацкая лодка. Этрета. Нормандия Василий Дмитриевич Поленов 1874

Рыбацкая лодка. Этрета. Нормандия Василий Дмитриевич Поленов 1874

Белая лошадка. Нормандия Василий Дмитриевич Поленов 1874

Белая лошадка. Нормандия Василий Дмитриевич Поленов 1874

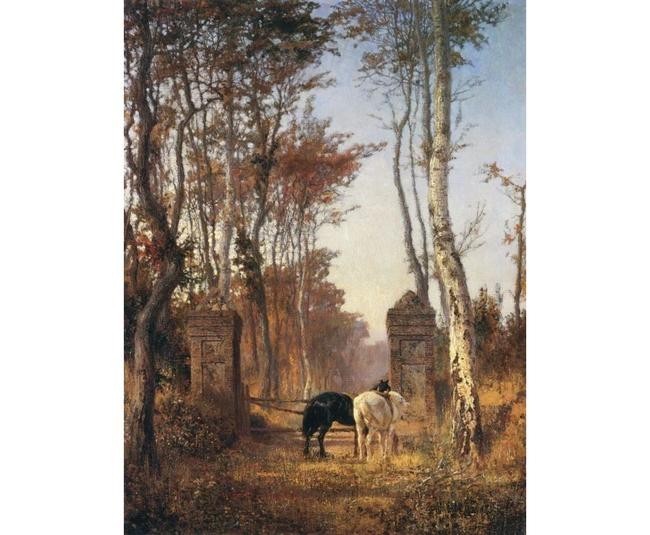

Старые ворота. Вель. Нормандия Василий Дмитриевич Поленов 1874

Старые ворота. Вель. Нормандия Василий Дмитриевич Поленов 1874

10/22 февраля 1875, Париж

Последнее время немножко завертелся насчёт плясу, ну и выходит неладно для дела, встаёшь в одиннадцать часов, а работа и стоит. Третьего дня был прелестный вечер у madame Виардо, bal costume (костюмированный бал). Что за костюмы, какой вкус, какая историческая верность… Первый приз, как костюм, взял Харламов, портретист, про которого я вам говорил; одет он был венецианским элегантом конца XV века. Весь костюм был сделан из материи того времени, удивительно хорош, точно с картины Карпаччо пришёл. Я был одет белым черкесом, в огромной папахе, с кинжалами и пистолетами, как на разводах в свите (императорской) бывает, костюм недурной, но плясать в нём трудно…

Какая madame Виардо прекрасная дама. Первый раз она мне показалась немного кривлякой, но когда поближе с ней познакомишься, то она просто обворожительна. Я понимаю платоническую любовь к ней Тургенева. Да и он-то какой хороший господин — сердечный, тёплый и такой простой, что даже забываешь, что это Иван Сергеевич Тургенев. На балу он был наряжен десятником, и как это к нему шло, настоящий разбогатевший мужчина, глава семьи и содержатель бойкого постоялого двора.

Madame Виардо с ним обращается, как со старшим братом-холостяком, который на старости лет нашёл пристанище у домовитой сестры. А Виардята к нему относятся, как к любимому дяде. На интимных вечерах он повесничает с молодёжью, будто самому только третий десяток пошёл (в 1875-м году Тургеневу исполнится 57 лет).

Алексей Харламов. Портрет писателя И.С.Тургенева. 1875 и Евгений Плюшар. Портрет певицы Полины Виардо. 1853

Алексей Харламов. Портрет писателя И.С.Тургенева. 1875 и Евгений Плюшар. Портрет певицы Полины Виардо. 1853

22 мая/3 июня 1875. Лондон

Прелюбытный городина этот Лондон! Сколько дыму! Погода чудесная, и ветер сильный, а солнце светит красно-бурым светом, вроде того, как у нас во время лесных пожаров, только запах не горелый, а удушливый от каменного угля. Зашёл я как-то в Париже к одному приятелю-американцу, художнику. Он мне, между прочим, говорит, что едет в Лондон и предлагает, не хочу ли я. «С большим удовольствием, когда?» — «Через два дня». — «Чудесно». Я подстрекнул Репина да еще приятеля-поляка, тот — своего. Таким образом, в условленный день были в семь часов на «гаре» (на вокзале) и покатили в Па-де-Калэ почти вшестером.

Погода разгулялась, а море разыгралось и зачало подбрасывать наш «стимер» (англ. steamer — пароход), который вроде ладожских. Предварительно, пока «стимер» стоял в порте, ожидая прилива, мы для безопасности закусили и пропустили по коньячку, а иные и по два. Ну и ничего, все храбро стояли на мостике и любовались пейзажем. В ясный день все время идёшь в виду берегов, из Калэ видны белые фризы Альбиона. После полуторачасового подбрасывания мы подошли к каменной стене Дуврского порта. На ней сидели, свесив ноги, всякие джентльмены и несколько пунцовых солдат с какими-то поддонками на затылке.

Понеслись мы по Англии, совершенно другой аспект, что Франция. Там, т. е. во Франции, деревья все обкарнаны, их мало, и торчат они особняком. Тут же они растут точно натурально, луга зелёные-презелёные, усыпаны толстыми баранами, зато какие бараньи котлетки, таких я нигде не едал. Зовут их почему-то «чопс». Полей очень мало, всё луга да деревья, богато раскинувшие свои ветви. В Англии всё на широкую ногу и отзывает чем-то семейно-аристократическим, в противность буржуазно-мелочной и торгашной Франции.

Лондонский порт Клод Моне 1871

Лондонский порт Клод Моне 1871

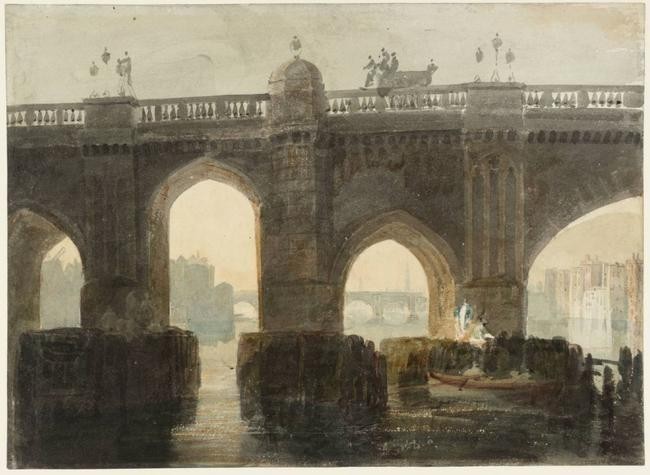

Старый лондонский мост Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер 1794

Старый лондонский мост Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер 1794

Здание парламента Уинслоу Хомер 1881

Здание парламента Уинслоу Хомер 1881

Здания парламента, закат Клод Моне 1903

Здания парламента, закат Клод Моне 1903

Внутренняя гавань Дувра. По мотивам Джона Хендерсона I Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер 1797,

Внутренняя гавань Дувра. По мотивам Джона Хендерсона I Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер 1797,

Дувр Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер 1825

Дувр Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер 1825

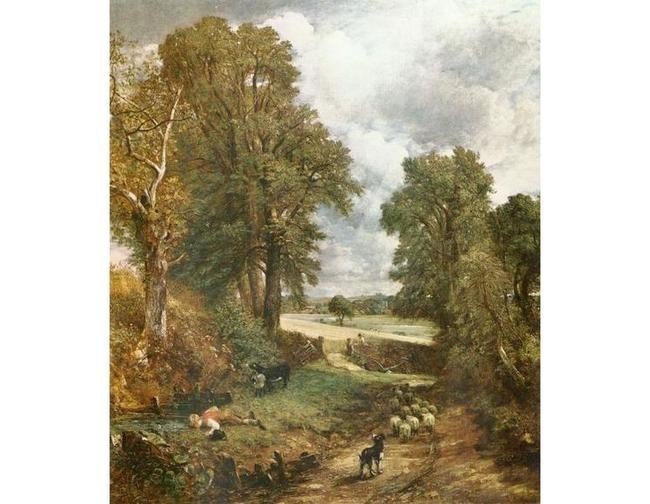

Пашня Джон Констебл 1826

Пашня Джон Констебл 1826

Мельница в Стратфорде Джон Констебл 1820

Мельница в Стратфорде Джон Констебл 1820

Наконец, вкатили мы в Лондон и понеслись по крышам. (В Лондоне почти нет железных дорог на земле — либо под землёй, либо над ней). Престранный вид, точно какая-то карточная городня или Япония. Дома в Лондоне низки, редко в четыре этажа, и почти все сделаны по одному шаблону: например, сорок или пятьдесят домов одинаковых, далее столько же с маленькими изменениями и т. д. Почти все дома, за исключением торговых улиц, о трёх окнах и трёх этажах, с крылечком, и обитаются одной семьёй. Трубы домов, — а их множество, — как будто подстрижены под одну высоту, а над ними возвышаются телеграфные и железнодорожные сигналы различных устройств и фабричные трубы, и всё это прокопчено дымом и облито сажей. Улицы кривые и грязные; снаружи дома из простого и тёмного кирпича, некрасивы и скучны, магазины — маленькие и случайные. Словом, всё безвкусно, буднично, сумрачно и фабрично, но весьма оригинально и строго…

В Кенсингтонском музее собрано столько всякой всячины, что сначала одуреваешь и глупеешь и только потом, попривыкнув, опять становишься умнее и начинаешь кое-что понимать… В нем можно находиться до десяти часов вечера. Всё освещено газом, всякий народ там гуляет, девчонки бегают, и полисмены ничего, и все смотрят, толкуют и чему-нибудь да научаются. Цель этого учреждения есть наглядное обучение всяким предметам…

Видел я знаменитые аглицкие акварели, которые будто бы не уступают живописи маслом, но я так с этим не согласен. Правда, в аглицкой масляной живописи сильно проглядывает акварель, но сама по себе она очень слаба, особенно если сравнивать ее с испанцами или итальянцами. У англичан она какая-то полинялая, пунктирная, сухая. В железных дорогах и в «чопсах» они сильнее, чем в искусстве.

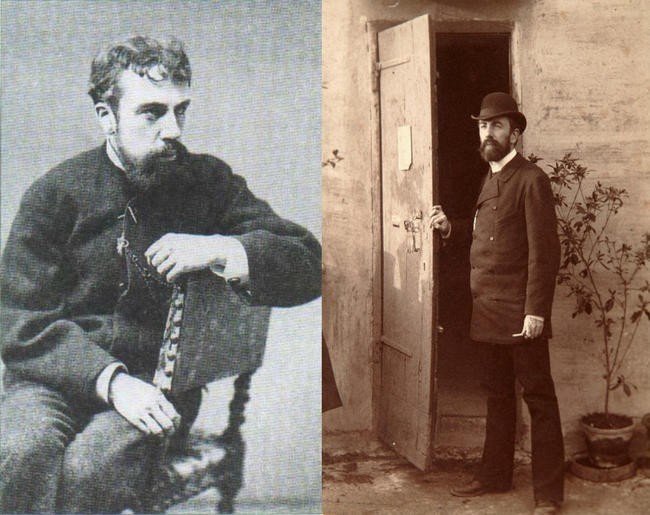

Фотографии Василия Поленова. 1870-е и 1884 г.

Фотографии Василия Поленова. 1870-е и 1884 г.

Представьте себе, в Лондон входят и выходят ежедневно до шестнадцати тысяч поездов, да это и представить себе трудно, не видав, — один за другим так и катят. В подземной железной дороге расстояние между поездами две минуты, и несется он на всех парах, так, что вы думаете, что это не для вас, а какой другой шальной несётся, и почти мгновенно останавливается, вы вскакиваете, и он дальше. И всё это без звонков, без крику, без указателей. Но надо самому знать или спрашивать, а то никто не укажет, хоть с голоду умри. Это первая страна, в которую я попал без языка. В ней, кроме аглицкого, никакой другой цены не имеет. Англичанин, даже если и знает по-французски, не ответит вам ни слова на вопрос французский. Надо непременно знать по-аглицки, чтобы ехать в Лондон. Как я сожалел, что вместо ненужной латыни или разных катехизисов, богослужений, чтения псалмов и т. п. бесполезностей не выучили меня по-английски, дело иное было бы.

Ни Репин, ни Поленов не оставили графических или живописных изображений Лондона — вероятно, их визит оказался слишком краток и перенасыщен впечатлениями. Фотография станции метро Blackfriars и Собора Святого Павла снята в том же месяце и году, когда русские художники знакомились с Туманным Альбионом , — мае 1875-го.

Ни Репин, ни Поленов не оставили графических или живописных изображений Лондона — вероятно, их визит оказался слишком краток и перенасыщен впечатлениями. Фотография станции метро Blackfriars и Собора Святого Павла снята в том же месяце и году, когда русские художники знакомились с Туманным Альбионом , — мае 1875-го.

Едят в Лондоне много, но однообразно. Обед в три шиллинга, почти четыре франка, состоит из ростбифа с картофелем, сколько хочешь, и сыру, тоже сколько хочешь, и больше ничего, а питье отдельно. И чуть спросишь чего другого, так заплатишь почти вдвое. Зато гарсоны в ресторанах точно лорды…

В предпоследний день пришел к нашим американцам их знакомый англичанин, который уже прежде со мной познакомился и почему-то меня полюбил, и предлагает мне показать настоящие диковинки Лондона, которых иностранцы обыкновенно не видят. Я, разумеется, ухватился обеими руками за него, подпрыгнул, и мы отправились втроём — м-р Боникастль, Репин и я. И угостил же он нас! Вот вкратцах, что мы видели и где мы были в этот день. Были в судах разных категорий, с судьями в лиловых, черных, красных и синих мантильях, в париках серых, белых, длинных, коротких, с адвокатами о двух кисточках на парике и об одной. Видели парламент, камеру депутатов пустую и камеру лордов с лорд-канцлером в длинном парике… Оттуда отправились в Сити, т. е. собственно настоящий Лондон. Там сосредоточена вся торговая Англия… Этот самый Сити есть государство в государстве, он имеет свои права, свою администрацию. Верховная власть принадлежит лорд-мэру, который вовсе не лорд, а просто сапожник или портной, но становится лордом, когда сидит на мэрском кресле Сити. Ни один отряд войска не может пройти по Сити, не получив позволения лорд-мэра. Если королева нечаянно попадётся в Сити, то сейчас запирают ворота, и она считается в плену, пока лорд-мэр не поднесет ей ключи. Он разбирает дела Сити без присяжных и без парика. Мы и его видели. Тут же находится центральная почта, Лондонский банк, в погребах которого находится, забыл сколько, фунтов стерлингов золотом — верно, много. Там и россианских миллиончиков много, припасённых кое-кем на черный день…

Продолжение следует...