Фигура Блока противоречива: тонкий лирик и певец революции, рыцарь Прекрасной Дамы и посетитель публичных домов. Все это порождало различные слухи и легенды. Блок был не просто поэтом, но поэтом-символистом и, как все символисты, стремился к жизнетворчеству, то есть хотел воплощать в жизнь то, о чем писал, достраивая действительность и делая ее продолжением литературного текста. Жена поэта Любовь Дмитриевна Блок (урожденная Менделеева) назвала свои воспоминания «И были, и небылицы о Блоке и о себе» — это довольно метко описывает жизнь ее мужа. Разбираемся, как отличить одно от другого и где правда, а где вымысел.

Легенда 1. Блок считал свою жену Прекрасной Дамой, поэтому с ней не спал, а ходил в бордели

Вердикт: это правда.

Любовь Менделеева в роли Офелии в домашнем спектакле в Боблово. Фотография Ивана Менделеева. 1898 год

Любовь Менделеева в роли Офелии в домашнем спектакле в Боблово. Фотография Ивана Менделеева. 1898 год

«Стихи о Прекрасной Даме» — название первой книги стихов Блока, изданной в 1905 году. Прототипом Прекрасной Дамы действительно была будущая жена поэта и дочь известного химика Дмитрия Менделеева. Блок находился под влиянием идей русского философа Владимира Соловьева: согласно его учению, так называемой софиологии, гармонию в мир должна принести, воплотившись в человека, София, душа мира, или вечная женственность. Именно таким земным воплощением Софии Блок считал Любовь Дмитриевну, жившую в соседнем поместье Боблово под Москвой. Они познакомились, когда ей было 16, поженились в ее почти 22 года. Через несколько лет после знакомства Блок решил, что именно она и есть воплощение Софии. Менделееву это крайне смущало:

«Мне вдруг совершенно неожиданно и безо всякого повода ни с Вашей, ни с моей стороны стало ново — до чего мы чужды друг другу, до чего Вы меня не понимаете. Ведь Вы смотрите на меня как на какую-то отвлеченную идею; Вы навоображали обо мне всяких хороших вещей и за этой фантастической фикцией, которая жила только в Вашем воображении, Вы меня, живого человека, с живой душой, и не заметили, проглядели…

Вы, кажется, даже любили — свою фантазию, свой философский идеал, а я все ждала, когда же Вы увидите меня, когда поймете, что мне нужно, чем я готова отвечать от всей души… Но Вы продолжали фантазировать и философствовать…»

После свадьбы, следуя своим жизнетворческим установкам, Блок считал невозможным осквернять похотью душу мира и удовлетворял свои сексуальные потребности в публичных домах или с любовницами. Брак не был счастливым, поскольку очень скоро Блок убедился, что идеи Соловьева не смогли воплотиться. Тем не менее Блоки прожили вместе вплоть до смерти Александра Александровича.

Легенда 2. Поэтому у жены Блока был любовник — Андрей Белый. И жили они втроем

Вердикт: первое — правда, второе — нет.

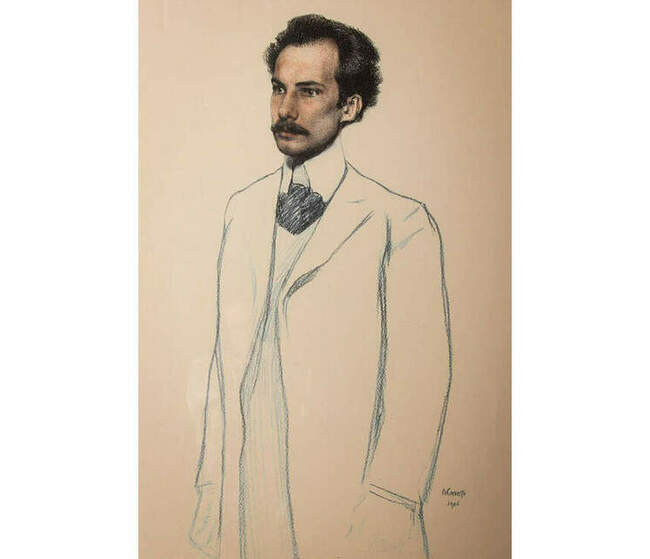

Андрей Белый. Акварель Леона Бакста. 1906 год

Андрей Белый. Акварель Леона Бакста. 1906 год

Андрей Белый, поэт-символист, друг и единомышленник, был влюблен в Менделееву. Спустя почти три года после свадьбы, измученная странными отношениями с мужем, она приняла эти ухаживания и ушла к Андрею Белому, но очень быстро вернулась к Блоку:

«Той весной [1906 года], вижу, когда теперь оглядываюсь, я была брошена на произвол всякого, кто стал бы за мной упорно ухаживать. Если бы я теперь рассудком отстранилась от прошлого, чужого, то против Бори я почти ничего не могу противопоставить: все мы ему верили, глубоко его уважали и считались с ним, он был свой. Я же, повторяю, до идиотизма не знала жизнь и ребячливо верила в свою непогрешимость. <…> Боря же кружил мне голову, как самый опытный Дон Жуан, хотя таким никогда и не был».

Что касается второй части легенды, то втроем они никогда не жили. Все участники этой истории переживали ее тяжело. Подавленный уходом Менделеевой, Андрей Белый писал десятки писем ей и Блоку, умоляя Любовь Дмитриевну вернуться:

«Люба для меня — „Феникс“, могущий сфинксов прогнать. Я уже на границе сумасшествия, ведь когда я уезжал из Петербурга, то только на две недели — так мне и Люба говорила. Иначе я бы не уехал, перешив все для себя. И вот теперь, оказывается, я должен испытывать пытки непомерные. Но я согласен и не приезжать, если Любе нужна тишина, если она не хочет моего приезда, лишь бы я только знал, что в этой отсрочке (неопределенной) не играют роли никакие внешние причины.

<…> Милый брат, знай это: если несказанное во мне будет оскорблено, если несказанное мое кажется Тебе оскорбительным, мой любимый, единственный брат, я на все готов! Смерти я не боюсь, а ищу».

К августу 1906 года напряженность в отношениях достигла пика: Белый собирался вызвать соперника на дуэль, и Блокам пришлось ехать в Москву, чтобы объясниться. Тетя Блока, Мария Бекетова, писала у себя в дневнике 7 августа 1906 года:

«Завтра Сашура едет с Любой в Москву по делам своей книги, но, главное, объясняться с Борей. Дела дошли до того, что этот несчастный, потеряв всякую меру и смысл, пишет Любе вороха писем и грозит каким-то мщением, если она не позволит ему жить в Петербурге и видеться. С каждой почтой получается десяток страниц его чепухи, которую Люба принимала всерьез; сегодня же пришли обрывки бумаги в отдельных конвертах с угрозами. Решили ехать для решительного объяснения. <…> Они оба уверяют, что все кончится вздором, смеются и шутят. Люба в восторге от интересного приключения, ни малейшей жалости к Боре нет. Интересно то, что Сашура относится к нему с презрением, Аля с антипатией, Люба с насмешкой и ни у кого не осталось прежнего. Все не верят в его великую силу».

8 августа Бекетова зафиксировала результаты встречи:

«Саша с Любой вернулись из Москвы. Все благополучно. Виделись с Борей. Поговорили 5 минут. Поссорились, разошлись, но он не намерен прекращать сношений и не верит в то, что Люба к нему изменилась. <…> Боря был, как всегда, безвкусен до крайности (общее мнение)» .

Уже 9 августа Белый прислал Блоку покаянное письмо:

«Саша, милый.

Я готов на позор и унижение: я смирился духом: бичуйте меня, гоните меня, бейте меня, бегите от меня, а я буду везде и всегда с Вами и буду все, все, все переносить. Планы один ужасней другого прошли передо мной, и я увидел сегодня, что не могу рассудком, холодно преступить: я всех Вас люблю. Мне остается позор: унижение мое безгранично, терпение мое не имеет пределов. Я все вынесу: я буду только с вами, с вами. Я орудие ваших пыток: пытайте, и не бойтесь меня: я — собака Ваша всегда, всю жизнь.

До 22-го в Дедове. Потом в Москве, с сентября там, где вы, и на все унижения готовый. Отказываюсь от всех взглядов, мыслей, чувств, кроме одного: беспредельной любви к Любе.

Твой несчастный и любящий Тебя

Боря.

P. S. Скажи Любе, что мы можем, можем, можем быть сестрой и братом».

Судя по свидетельствам современников, историю своих отношений с Блоками Белый даже спустя десятилетия не раз рассказывал многочисленным конфидентам. Нина Берберова, литератор и жена Владислава Ходасевича, вспоминала через полвека:

«…Он два раза рассказал Ходасевичу и мне, в мельчайших подробностях, всю драму своей любви к Л. Д. Блок и свою ссору с А. А. Блоком, и, когда без передышки начал ее рассказывать в третий раз, я увидела, что Ходасевич скользит со стула на пол в глубоком обмороке. <…>

Я знала и знаю его [этот рассказ Белого] наизусть. <…> Да и не я одна. Было человек пять-шесть в то время в Берлине, которые попадались Белому вечерами между улицами Пассауэр, Аугсбургер, Прагер и Гейсберг».

Легенда 3. А у самого Блока был роман с Ахматовой

Вердикт: это неправда.

Анна Ахматова. Слепнево, 1913 год

Анна Ахматова. Слепнево, 1913 год

Слухи о том, что у Блока и Ахматовой был роман, возникли после того, как в первом номере журнала «Любовь к трем апельсинам» за 1914 год была опубликована их поэтическая переписка. В декабре 1913 года Блок написал свое «Анне Ахматовой» («„Красота страшна“, — Вам скажут…»), а в начале 1914 года та ответила ему стихами «Я пришла к поэту в гости…». У обоих стихотворений довольно интимный лирический тон, и читатели журнала заподозрили, что авторов связывают романтические отношения:

У него глаза такие,

Что запомнить каждый должен;

Мне же лучше, осторожной,

В них и вовсе не глядеть.

На протяжении десятилетий эти слухи росли. Даже в 1960-е Ахматова сетовала на то, что ей приходится опровергать миф об этом романе. Анатолий Найман вспоминал:

«Она сказала, что Блок, который при случае хвалил ее стихи, никогда не любил ее, но что любая школьная учительница в России верит и будет продолжать верить, что у них был роман, — „и историки литературы тоже поверят, а основано все это, вероятно, на моем стихотворении ‚Я пришла к поэту в гости‘, которое я посвятила ему в 1914 году; и, возможно, на стихотворении о смерти ‚Сероглазого короля‘, хотя оно было написано больше чем за десять лет до смерти Блока…“»

В записных книжках Ахматова шутила, что могла бы написать книгу «Как у меня не было романа с Блоком». В 1965 году она записала воспоминания о Блоке для телепередачи «Литературный вторник», посвященной его 85-летию (сниматься Ахматова при этом категорически отказалась). Этот довольно короткий текст преимущественно состоит из ахматовских комментариев к записным книжкам Блока. Описывая свой визит к поэту, Ахматова акцентирует внимание на том, что он был единственным: «В тот единственный раз, когда я была у Блока…» А вот как она комментирует посвященное ей стихотворение:

«У меня никогда не было испанской шали, в которой я там изображена, но в это время Блок бредил Кармен и испанизировал и меня. Я и красной розы, разумеется, никогда в волосах не носила. Не случайно это стихотворение написано испанской строфой романсеро. И в последнюю нашу встречу за кулисами Большого драматического театра весной 1921 года Блок подошел и спросил меня: „А где испанская шаль?“ Это последние слова, которые я слышала от него».

Найман так описывает разговор после передачи:

«Когда очередь дошла до ее выступления, ведущий объявил, что, благоговея перед именем, не может объявить его сидя, и встал. Оператор был к этому не готов и довольно долго показывал его живот. Зазвучал голос Ахматовой, и только тут камера стала медленно подниматься к лицу стоявшего. Он же тем временем начал неуверенно садиться и исчез из кадра: некоторое время ахматовские фразы раздавались на фоне пустой стены. Однако окончательное впечатление от всего вместе было торжественное, таинственное и пронзительное. <…>

„И все равно никто не поверил, что у вас не было с ним романа“, — сказал я. Она поддержала разговор: „Тем более что его мать, как известно, даже рекомендовала ему этот роман“. — „Нет, нехорошо, вы обманули ожидания миллионов телезрителей…“ — „Теперь уже поздно исправлять — передача прошла“. И еще несколько фраз в том же тоне, пока я не сказал: „А что вам стоило сделать людям приятное и согласиться на роман!“ Она ответила очень серьезно: „Я прожила мою, единственную жизнь, и этой жизни нечего занимать у других“. И еще через некоторое время: „Зачем мне выдумывать себе чужую жизнь?“»

Легенда 4. А мужа Ахматовой Николая Гумилева он терпеть не мог

Вердикт: это неправда.

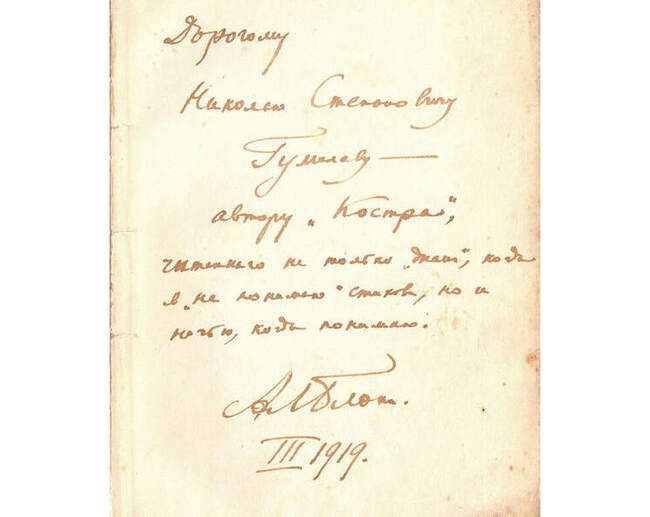

Автограф Александра Блока Николаю Гумилеву на мусагетовском собрании сочинений. 1916 год

Автограф Александра Блока Николаю Гумилеву на мусагетовском собрании сочинений. 1916 год

Расхожее мнение о взаимной неприязни Блока и Гумилева возникло из-за противостояния, сложившегося в последние годы жизни поэтов (в начале 1920-х оба выдвигались на должность председателя Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов), а также из-за статьи Блока «„Без божества, без вдохновенья“ (Цех акмеистов)», написанной весной 1921 года. В ней Блок обвинял акмеистов в излишней рационализации творческого процесса:

«…Н. Гумилев и некоторые другие „акмеисты“, несомненно даровитые, топят самих себя в холодном болоте бездушных теорий и всяческого формализма; они спят непробудным сном без сновидений; они не имеют и не желают иметь тени представления о русской жизни и о жизни мира вообще; в своей поэзии (а следовательно, и в себе самих) они замалчивают самое главное, единственно ценное: душу».

При этом Ахматову Блок назвал «настоящим исключением» из перечисленных поэтов. Смерти Гумилева и Блока, случившиеся одна за другой в августе 1921 года, сблизили их в сознании современников, которые то сравнивали поэтов, то противопоставляли их друг другу. Одна из глав «Некрополя» Ходасевича так и называется — «Гумилев и Блок», и в ней подчеркивается принципиальное различие поэтов, в мемуарах поэта и критика Сергея Маковского «На Парнасе Серебряного века» почти сразу после главы о Блоке следует глава о Гумилеве, и так далее.

На самом деле никакой вражды не было. В начале 1910-х годов Блок симпатизировал молодому литературному объединению «Цех поэтов», возглавляемому Гумилевым. 20 октября 1911 года, посетив первое заседание «Цеха», он записал в дневнике:

«Безалаберный и милый вечер.

Кузьмины-Караваевы, Елизавета Юрьевна читает свои стихи и танцует. <…>

<…>

Молодежь. Анна Ахматова. Разговор с H. С. Гумилевым и его хорошие стихи о том, как сердце стало китайской куклой.

<…>

<…> Было весело и просто. С молодыми добреешь».

Гумилев же безусловно признавал величие Блока и его превосходство перед многими современниками. Свой сборник стихов «Колчан» (1916) он подписал ему так: «Моему любимейшему поэту Александру Блоку с искренней дружественностью. Н. Гумилев. 8 февраля 1916». А вот дарственная надпись на третьем томе блоковских «Стихотворений», сделанная в 1919 году: «Дорогому Николаю Степановичу Гумилеву — автору „Костра“, читанного не только „днем“, когда я „не понимаю“ стихов, но и ночью, когда понимаю. Ал. Блок. III 1919».

Легенда 5. Блок был антисемитом

Вердикт: это отчасти правда.

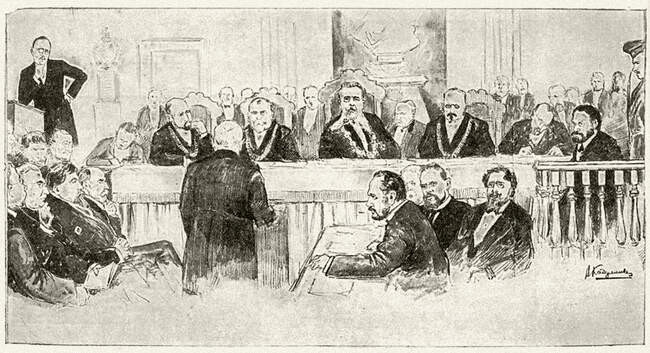

Дело Бейлиса — общая картина заседания суда. Рисунок Владимира Кадулина. 1910-е годы

Дело Бейлиса — общая картина заседания суда. Рисунок Владимира Кадулина. 1910-е годы

По свидетельству писателя Аарона Штейнберга, Блок не раз отмечал в себе антисемитские чувства и размышлял об их природе:

«„<…> Знаете, Аарон Захарович, я должен вам признаться, что я был сам некоторое время близок к юдофобству, особенно во время процесса Бейлиса“. И он подробно рассказал мне о людях, прежде скрывавших свое еврейское происхождение, но которые вдруг стали в это время необыкновенно активными и требовали от него, Блока, подписи в заявлении в министерство, в котором говорилось, что евреи не употребляют христианскую кровь в своих ритуалах. Он назвал несколько имен, из которых я кое-кого хорошо знал. „Помилуйте, — говорил я им, — вы же всегда отрицали свое еврейство, откуда ж вы знаете, какие могут быть секты у евреев с изуверскими ритуалами? Тогда я увидел, что это какие-то ходячие манекены, как у Достоевского в ‚Записках из мертвого дома‘“».

С другой стороны, в 1911 году Блок подписал письмо «К русскому обществу. По поводу кровавого навета на евреев», составленное Владимиром Короленко во время все того же дела Бейлиса, в котором разные писатели выступали в защиту евреев.

В конце XIX — начале XX века в России были распространены антисемитские настроения. В письмах и дневниках Блока нередко встречаются его высказывания о «жидах» и «евреях»: первыми он называет тех, кто ему неприятен, вторыми — тех, к кому он расположен:

«Пока мне удалось размежеваться, хотя и не вполне еще, с одним „жидом“, которого я считаю очень вредным существом; тем более приходится подчеркивать уважение к „евреям“ действительно дельным».

Легенда 6. А еще он был алкоголиком

Вердикт: это отчасти правда.

Александр Блок. Киев, 1907 год

Александр Блок. Киев, 1907 год

«Так хочется закусить удила и пьянствовать», — признавался Блок своему другу Евгению Иванову 28 июня 1904 года. «Пишу тебе совершенно больной и измученный пьянством», — сообщает он жене 23 июля 1908 года. А вот отрывок из письма матери от 28 апреля того же года:

«Эти дни тоже было не без пьянства. Под мутно-голубыми и дождливыми рассветами пили мы шампанское, я почему-то (?) наелся устриц — и т. д. Но — „все невинно“».

Те же признания встречаются в дневниках и записных книжках Блока. «...Я лежу в кровати утром в смертельном ужасе и больной от „пьянства“ накануне» (17 октября 1911 года). «…Прохлада и острота мыслей после дней пьяной болезни и жары» (3 июля 1912 года). «Пьянство 27 января — надеюсь — последнее. О нет: 28 января» (1909).

Однако важно понимать, что «пьянство», как и все в жизни Блока, было частью его жизнетворческой концепции. Прочитав в 1906 году статью Фридриха Ницше «Рождение трагедии из духа музыки», очень важную для всех символистов, Блок замечает в записной книжке:

«Искусства пластические — Аполлон, не пластические (музыка) — Дионис. Два мира: сон и опьянение. Во сне (относится к Аполлону) совершенно понятен всякий образ, ни к чему не относимся равнодушно. Приятная необходимость поучаться во сне. Аполлон — бог изобразительных искусств и бог-предсказатель. Дорическая архитектура в звуках. Понятия, соответствующие духу Аполлона, — только завеса, скрывающая царство Диониса».

Юность Блока, когда были написаны «Стихи о Прекрасной Даме» и он был полон надежд на грядущее счастливое обновление мира, можно назвать «аполлоническим», гармоничным периодом. После свадьбы, когда преображения бытия не последовало и надежда сменилась глубоким разочарованием в жизни, на смену Аполлону пришел дионисийский хаос, что совпало с описанными выше семейными обстоятельствами. Пьянство при этом имело символистское значение: поэту надо было погрязнуть в разврате, чтобы потом снова переродиться.

Легенда 7. Блок болел сифилисом

Вердикт: возможно, это правда.

В ресторане. Иллюстрация Ильи Глазунова к стихотворению Александра Блока «Незнакомка». 1979 год

В ресторане. Иллюстрация Ильи Глазунова к стихотворению Александра Блока «Незнакомка». 1979 год

В начале XX века сифилис был очень распространенной болезнью, и при определенном образе жизни заразиться им было довольно легко. В воспоминаниях Любовь Дмитриевна описывает следующий эпизод из своей досвадебной жизни:

«Блок сказал, что пришел только предупредить меня, чтобы я не волновалась, что ему запрещено выходить, надо даже лежать, у него жар. Он также умолял меня не беспокоиться, но ничего больше сказать не мог. <…> Каким-то подсознанием я понимала, что это то, о чем не говорят девушкам, но как-то в своей душе устраивалась, что не только не стремилась это подсознание осознать, а просто и вопросительного знака не ставила. Болен, значит „ах, бедный, болен“, и точка. Зачем я это рассказываю? Я вижу тут объяснение многого. Физическая близость с женщиной для Блока с гимназических лет — это платная любовь, и неизбежные результаты — болезнь. Слава Богу, что еще все эти случаи в молодости — болезнь не роковая».

Причина смерти Блока до сих пор точно неизвестна: врачи склонялись к версии об остром эндокардите, осложненном неврастенией, однако, судя по назначаемым препаратам, лечили Блока не только от этого. Известно, что поэту давали мышьяк, который, наряду с ртутью, является основой сальварсана, другого известного средства от сифилиса.

Легенда 8. Блок поддерживал советскую власть и даже был не против, чтобы крестьяне разграбили его имение

Вердикт: это только отчасти правда.

Поэт Александр Блок, член Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, во время работы в Зимнем дворце. 1917 год

Поэт Александр Блок, член Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, во время работы в Зимнем дворце. 1917 год

Блок отнесся к революции как поэт-символист и считал, что крестьяне и пролетариат, чистые и первозданные, являются возмездием «страшному миру» дворянства и буржуазии, погрязшему в духовном разврате. В революции он слышал музыку — один из главных признаков гармонии. В статье «Интеллигенция и революция» (1918) Блок пытается оправдать ужасы революции и призывает современников «всем телом, всем сердцем, всем сознанием» услышать ее музыку. Это же оправдание встречается в дневниковых записях. 6 января 1919 года, узнав о грабежах в его усадьбе, он пытается убедить себя в справедливости такого поворота событий:

«…Я любил прогарцевать по убогой деревне на красивой лошади… чтобы „пофорсить“… и это ничуть не нарушало той великой любви (так ли? А если дальнейшие падения и червоточины — отсюда?)…

Все это знала беднота. Знала она это лучше еще, чем я, сознательный. Знала, что барин — молодой, конь статный, улыбка приятная, что у него невеста хороша и что оба — господа. А господам, — приятные они или нет, — постой, погоди, ужотка покажем.

И показали.

И показывают. И если даже руками грязнее моих (и того не ведаю и о том, господи, не сужу) выкидывают из станка книжки даже несколько „заслуженного“ перед революцией писателя, как А. Блок, то не смею я судить. Не эти руки выкидывают, да, может быть, не эти только, а те далекие, неизвестные миллионы бедных рук; и глядят на это миллионы тех же не знающих, в чем дело, но голодных, исстрадавшихся глаз, которые видели, как гарцевал статный и кормленый барин».

Однако вскоре ужас от происходящего вокруг заслонил эти аргументы. 11 июня того же года Блок описывает крестьянский разгул без намека на сочувствие: «Загажено все еще больше, чем в прошлом году. Видны следы гаженья сознательного и бессознательного». В июле 1921 года Блок получил известие о том, что его усадьба Шахматово сожжена. Для умирающего поэта это стало страшным ударом.

Легенда 9. Но когда он заболел, советские власти не разрешили ему уехать за границу

Вердикт: это отчасти правда.

Последняя фотография Александра Блока. Снимок Самуила Алянского. Июнь 1921 года

Последняя фотография Александра Блока. Снимок Самуила Алянского. Июнь 1921 года

«Мы, нижеподписавшиеся, освидетельствовали 18/VI — 1921 г. состояние здоровья Александра Александровича Блока и находим, что он страдает хронической болезнью сердца с обострением эндокардита и субъективными ощущениями стенокардического порядка (Endocarditis chron. exarcerbata).

Со стороны нервной системы имеются явления неврастении, резко выраженной.

А. А. Блок нуждается в продолжительном лечении, причем в ближайшем будущем необходимо помещение его в одну из хорошо оборудованных со специальными методами для лечения сердечных больных санаторий».

Профессор Военно-медицинской академии и Медицинского института П. Троицкий.

Заведующий Нервным отделением мужской Обуховской больницы доктор медицины Гизе.

Доктор медицины Пекелис.

Это свидетельство от 18 июня 1921 года было приложено к письму Любови Дмитриевны к Горькому: в нем она просила помочь им с Блоком получить разрешение на выезд в Финляндию для Блока:

«Я знаю о Вашем собственном желании помочь Ал. Ал., знаю, что я не должна просить Вас, но я не могу не сделать этого — на Вас вся моя надежда, и я умоляю Вас спасти его, п[отому] ч[то] отъезд — его единственное спасение».

Впервые Любовь Дмитриевна попросила у Горького помощи еще в конце мая, когда самочувствие Блока резко ухудшилось. Горький обратился в ЦК РКП (б), но разрешение на отъезд долго не давали. Только 23 июля было решено «пересмотреть ранее принятое постановление Политбюро относительно поэта А. А. Блока и разрешить ему выехать за границу по состоянию здоровья». При этом Любовь Дмитриевна разрешение на выезд так и не получила, а передвигаться самостоятельно больной Блок уже не мог. В июле о выезде Блоков также ходатайствовал министр просвещения Анатолий Луначарский. 29 июля 1921 года он пишет в ЦК:

«Прилагая при сем срочную телеграмму М. Горького об отпущенном согласно решения ЦК РКП А. Блоке, очень прошу ЦК признать возможным выезд жены его и уведомить об этом решении Наркоминдел и ВЧК. Нарком по просвещению А. Луначарский».

1 августа Любовь Блок снова пишет Горькому:

«Многоуважаемый Алексей Максимович.

Еще раз прошу Вас о помощи. Благодаря Вам Ал. Ал. получил пропуск за границу; положение его теперь очень тяжелое и воспользоваться поездкой нужно бы как можно скорее, если наступят дни некоторого улучшения. Поэтому мой пропуск решает все дело; если он опоздает — пропуск Ал. Ал. может оказаться уже бесполезным».

В самом начале августа Луначарский телеграфирует Горькому, что «к выезду жены Блока стороны высшего органа возражения не встречаются». Полностью документы на выезд Блоков были собраны 7 августа, в день смерти поэта. Если бы ЦК не тянуло так долго с решением о выезде поэта (по-видимому, в правительстве опасались, что Блоки в СССР уже не вернутся), поэт, может быть, прожил бы дольше.

Легенда 10. Перед смертью Блок сошел с ума

Вердикт: это только отчасти правда.

Александр Блок. Фотография Моисея Наппельбаума, 1921 год

Александр Блок. Фотография Моисея Наппельбаума, 1921 год

С одной стороны, Любовь Дмитриевну явно беспокоила наследственность мужа:

«Ведь и со стороны Блоков (Лев Александрович), и со стороны Бекетовых (Наталья Александровна), и со стороны Карелиных (Александра Михайловна Марконет и Мария Андреевна Бекетова) — везде подлинное клиническое сумасшествие. <…> Это только крайние, медицински проверенные проявления их дворянского вырождения и оскудения крови. Но неуравновешенность, крайняя „пограничность“ (как говорят психиатры) типов — это их общее свойство».

С другой — она подчеркивала, что Блок отличается от своих родственников.

Близкие друзья поэта, судя по сохранившимся источникам, так же нигде не упоминали о его «безумии». О «сумасшедших глазах» Блока писала в своих воспоминаниях Ахматова: «И снова я уже после революции (21 января 1919 г.) встречаю в театральной столовой исхудалого Блока с сумасшедшими глазами...» — но это не более чем образ.

Скорее можно говорить о том, что Блок страдал неврастенией и депрессиями. В 1909 году профессор психоневрологического института Николай Чигаев нашел у Блока «сильнейшую степень неврастении и, возможно, зачатки ипохондрии», рекомендовал отдых в санатории, назначил общеукрепляющее лечение. В апреле 1917 года, навещая в санатории мать, Блок консультировался с другим известным психиатром — Юрием Каннабихом. Он также нашел только неврастению, назначал бром с валериановыми каплями. В начале лета 1921 года врач Кремлевской больницы Александра Канель, осматривавшая Блока, нашла «сильное истощение и малокровие, глубокую неврастению, на ногах цинготные опухоли и расширение вен». Таким образом, из разных медицинских заключений следует, что более серьезных диагнозов, чем неврастения, поэту не ставили.

В последние годы, а особенно месяцы жизни неврастеническое состояние усилилось депрессией, вызванной фатальным несоответствием ожиданий от революции и действительности. Старый мир успешно разрушался, причем уничтожалось не только все несправедливое и пошлое, но и доброе, прекрасное. Любовь Дмитриевна вспоминала:

«…Всегдашнее Сашино „нормальное“ состояние уже представляет громадное отклонение для простого человека, и в том была бы уже „болезнь“, его смены настроения — от детского, беззаветного веселья к мрачному, удрученному пессимизму, несопротивление, никогда, ничему плохому, вспышки раздражения, с битьем мебели и посуды… …Теперь, когда все эти проявления болезненно усилились, они составляли только продолжение здорового состояния и в Саше не вызывали, не сопровождались какими-нибудь клиническими признаками ненормальности. Но будь они у простого человека, наверно, производили бы картину настоящей душевной болезни».

То есть критерии нормальности к Блоку, не обычному человеку, а поэту, с ее точки зрения, просто неприменимы. В каком-то смысле состояние Блока также было следствием символистского мироощущения. Филолог Владимир Топоров подчеркивает, что поступки поэта, совершенные в неврастенических приступах, не носили бессознательный характер, а во многом были символистскими актами. Например, в начале 1921 года, разбивая бюст Аполлона у себя в кабинете, Блок символистски разрушал «аполлоническое», то есть гармонизирующее начало в жизни, подчеркивая, что на его место приходят хаос и разрушение, которое, по сути, Блок и видел вокруг себя.

Легенда 11. Блок перестал писать стихи и собирался уничтожить поэму «Двенадцать»

Вердикт: это неправда.

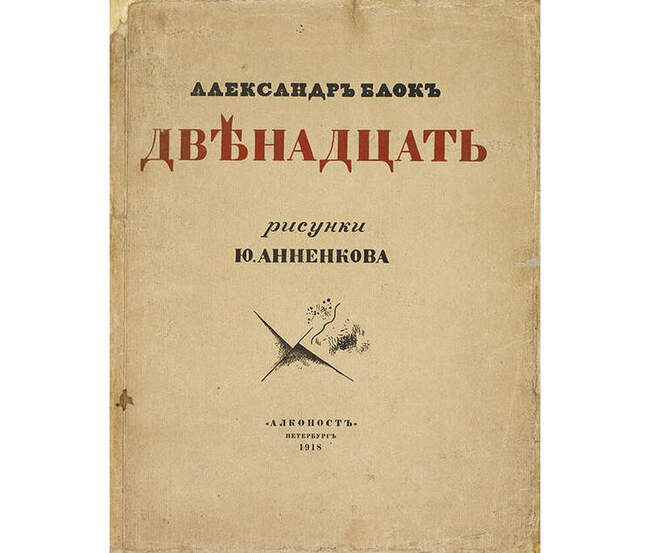

Обложка поэмы Александра Блока «Двенадцать». Петербург, 1918 год

Обложка поэмы Александра Блока «Двенадцать». Петербург, 1918 год

В последние годы Блок писал гораздо реже, но все же никак нельзя считать, что он оставил поэзию. Он продолжал работать над поэмой «Возмездие» (1910–1921), написал «Скифов» (1918) и несколько десятков стихотворений. Миф об уничтожении поэмы «Двенадцать», скорее всего, возник в кругу противников поэмы, возненавидевших из-за нее Блока. Этапами создания поэмы считались заблуждение, наваждение, безумие и, наконец, раскаяние. Так, Георгий Иванов, никогда не входивший в круг друзей или даже приятелей поэта, в своих беллетризированных мемуарах «Петербургские зимы», недостоверность которых сам не скрывал, вполне эффектно достроил бродившие по Петрограду слухи. В версии Иванова Блок на смертном одре стремится не просто уничтожить, а именно сжечь свое якобы неудачное произведение:

«…Прежде чем показать, как он сам, умирая, относился к своей прекрасной и отвратительной поэме, я хочу попытаться объяснить, почему Блок не ответствен за создание „Двенадцати“, не запятнан, невинен.

<…>

<…> Блок был уже без сознания. Он непрерывно бредил. Бредил об одном и том же: все ли экземпляры „Двенадцати“ уничтожены? Не остался ли где-нибудь хоть один? „Люба, хорошенько поищи и сожги, все сожги“. Любовь Дмитриевна, жена Блока, терпеливо повторяла, что все уничтожены, ни одного не осталось. Блок ненадолго успокаивался, потом опять начинал: заставлял жену клясться, что она его не обманывает…»

Разочаровавшись в революции, получив массу гневных откликов на поэму (известно, например, что Зинаида Гиппиус обещала публично больше не подавать Блоку руки), он тем не менее не отказался от нее. В дошедших до нас письмах и записных книжках поэта, а также в письмах и воспоминаниях его близких друзей и родственников нет ни слова о том, что он пожалел, что написал «Двенадцать», и хотел бы ее уничтожить.

Легенда 12. Он умер в нищете

Вердикт: это только отчасти правда.

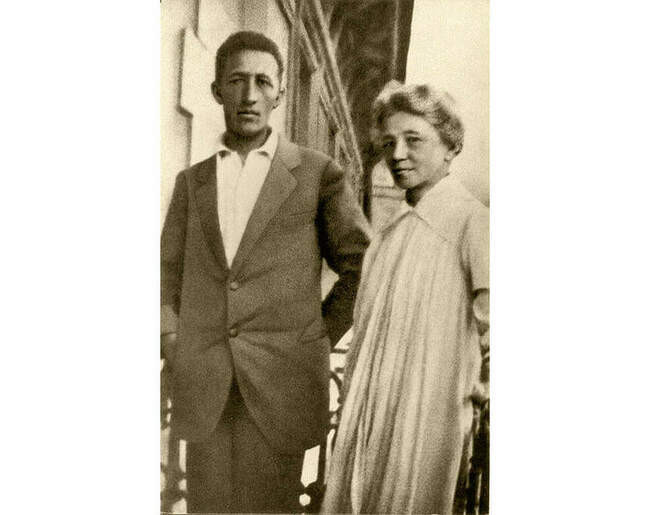

Александр Блок с матерью на балконе своей квартиры на набережной реки Пряжки. Петроград, 1919 год

Александр Блок с матерью на балконе своей квартиры на набережной реки Пряжки. Петроград, 1919 год

Любовь Блок вспоминала в своих мемуарах:

«Полетело на рынок содержимое моих пяти сундуков актрисьего гардероба! В борьбе за „хлеб насущный“ в буквальном смысле слова, так как Блок очень плохо переносил отсутствие именно хлеба, наиболее трудно добываемого в то время продукта».

И все же и сам Блок, и Любовь Дмитриевна имели небольшой заработок: она продолжала работать в театре, он служил в нескольких организациях. Какую-то помощь, например скромные продовольственные наборы с картошкой и селедкой, Блоки получали от Петроградского комитета по улучшению быта ученых. О скудном литераторском пайке Любовь Блок пишет:

«Мужество покидало меня только за чисткой этих селедок: их запах, их противную скользкость я совершенно не переносила и заливалась горькими слезами, стоя на коленях, потроша их на толстом слое газет, на полу, у плиты, чтобы скорее потом избавиться от запаха и остатков. А селедки были основой всего меню».

Жизнь после революции была тяжелой, но все-таки утверждение о том, что Блок умер в нищете, — натяжка.

Легенда 13. Причем от нехватки воздуха

Вердикт: не в прямом смысле.

Портрет Блока на смертном одре. Рисунок Юрия Анненкова. 1921 год

Портрет Блока на смертном одре. Рисунок Юрия Анненкова. 1921 год

Версия о гибели Блока «от отсутствия воздуха» возникла почти сразу после его смерти: современники один за другим вспоминали речь Блока «О назначении поэта», произнесенную на вечере памяти Пушкина 11 февраля 1921 года. В ней Блок говорил о необходимости творческой свободы для поэта, без которой тот обречен на гибель, и приводил в пример Пушкина: «И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха». Эти слова современники поэта связали с судьбой самого Блока. Например, Ходасевич позже вспоминал:

«В пушкинской своей речи, ровно за полгода до смерти, он говорил:

„Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармоний. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, — тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем: жизнь потеряла смысл“.

Вероятно, тот, кто первый сказал, что Блок задохнулся, взял это именно отсюда. И он был прав. Не странно ли: Блок умирал несколько месяцев на глазах у всех, его лечили врачи — и никто не называл и не умел назвать его болезнь. Началось с боли в ноге. Потом говорили о слабости сердца. Перед смертью он сильно страдал. Но от чего же он все — таки умер? Неизвестно. Он умер как-то „вообще“, оттого что был болен весь, оттого что не мог больше жить. Он умер от смерти».

Легенда 14. Череп Блока похоронили отдельно от тела

Вердикт: это неправда.

Похоронная процессия с гробом Александра Блока у Литовского замка. Петроград, 1921 год

Похоронная процессия с гробом Александра Блока у Литовского замка. Петроград, 1921 год

Слух об отделении головы появился не после похорон поэта 9 августа 1921 года на Смоленском кладбище, а позже, при перезахоронении тела. В конце 1930-х годов Смоленское кладбище попало в список некрополей, подлежащих ликвидации, и останки Блока решили перезахоронить на Литераторских мостках Волковского кладбища, ленинградском некрополе-музее. Присутствовавший при этом исследователь творчества Блока Дмитрий Максимов вспоминал, как 26 сентября 1944 года останки Блока извлекли из могилы, а затем перенесли на Литераторские мостки, где повторно похоронили 28 сентября. Из этих воспоминаний следует, что перенесены были все имевшиеся останки поэта, а также его ближайших родственников:

«То, что мы увидели лежащим внизу, было чистое и беспредельно простое, переработанное землей, ничем не напоминавшее труп, не внушающая ни ужаса, ни отвращения. Чистая, простая, вечная сырая земля и чистые кости с еще сохранившимися лоскутами черной одежды. <…>

Рядом на дорожке стоял большой, по виду самодельный ящик из листового железа — плоский, с низкими бортами. В него нужно было переложить останки Блока. Не помню точно, многие ли из присутствующих здесь выполняли эту незамысловатую и ни на что не похожую работу. Но и я вместе с другими принял в ней участие. Я поднял череп Блока с еле различимыми следами очень коротких волос и с глазницами, наполненными землей. И вот… Я хочу вспомнить отчетливее…

Глядя в бывшее лицо Блока, я смутился образом земли, набившейся в его бывшие глаза, и начал (вполне бездумно!) очищать глазницы от их черного содержания.

— Не делайте этого! Это — прах, — остановил меня Спиридонов и, конечно, был трижды прав.

Я сразу это понял и опустил череп в железный ящик.

«Это прах» — прозвучало на всю жизнь.

И вот перекладка закончилась. Все, что нужно было переложить, было переложено и сфотографировано».

Сюжет с отдельными похоронами головы (или других частей тела) имеет довольно устойчивую фольклорную основу, встречавшуюся еще в сказках, а затем перекочевавшую в городские легенды. Такие же слухи ходили о черепе Гоголя, будто бы исчезнувшем сразу после перезахоронения в 1931 году.