«Сентиментальное путешествие» — это автобиографическая книга Виктора Шкловского, изданная целиком в 1923 году. В ней он описывает события, случившиеся с ним и его семьей в 1917–1922 годах. Эти пять лет оказались очень сложными: Шкловского выслеживали и допрашивали чекисты,

он получил несколько серьезных ранений на фронте, были убиты два его брата, а сестра умерла от голода во время Петроградской обороны.

Несмотря на усталость от затянувшейся войны, беспощадного голода и холода — иногда приходилось питаться разлагающейся кониной и топить печь последними книгами, — Шкловский основал ОПОЯЗ, преподавал в Литературной студии и Студии художественного перевода.

1. О вере в то, что война скоро закончится

«Что думали про войну? Мне кажется, верили в то, что она сама кончится; вера эта была всеобщей ко времени воззвания к народам всего мира. Помню, что приехавшие с Моонзундской позиции говорили, что там уже сговорились с немцами: ни мы, ни они стрелять не будут. В общем, преобладало пасхальное настроение, было хорошо, и верилось, что это только начало всего хорошего».

Виктор Шкловский. Рисунок Ильи Репина. 1914 год

Виктор Шкловский. Рисунок Ильи Репина. 1914 год

Осенью 1914 года шла Первая мировая война, и Шкловский ушел в армию добровольцем. Офицером сын крещеного еврея тогда стать не мог, но его взяли в автомобильную роту. Сначала он окончил курсы автомобилистов и служил как рядовой, а затем работал в школе броневых шоферов инструктором.

В мемуарах Шкловский сравнивал войну с сытой лошадью, которая невнимательно его жевала, — и это было правдой: до лета 1917 года он не участвовал в боевых действиях. Тем не менее Шкловский много переживал. В самом начале войны он написал такое стихотворение:

В серое я одет, и в серые я обратился латы России.

И в воинский поезд с другими сажают меня, и плачут люди за мной.

То первое мне Россия дарит смертное свое целование.

И умирают русские, как волки, а про волков сказано не то у Аксакова, не то у Брема, что они умирают молча.

Это оттого, что из наших великих полей не вырвешь своего крика и не замесишь нищей земли своей кровью.

И в окопах воду из-под седла пия, умирают русские, как волки в ловчих ямах, молча.

И с ними я связан родиной и общим воинским строем.

2. О Февральской революции

«Собрались. Нерешительно решили присоединиться к восставшим, даже оказывать сопротивление правительственным войскам. Временное правительство уже существовало. Решили также, в отличие от невосставших, надеть красные — сначала хотели малиновые — повязки на рукав. Фактически воинские части в это время не существовали. Даже не варился обед».

Баррикады на Литейном проспекте. Петроград, февраль 1917 года

Баррикады на Литейном проспекте. Петроград, февраль 1917 года

Во время Февральской революции Шкловский вошел в состав комитета Петроградского запасного бронедивизиона и как его представитель принимал участие в работе Петроградского совета.

Впоследствии он вспоминал о революции так:

«Какая была вера! Какая радость!

Какая у меня была слепота! Я ничего не понимал в политической стратегии. Я не понимал не только того, что будет завтра, но не знал даже, чего хотеть на завтрашний день, когда уже нет царя».

Когда Временное правительство решило выслать императора Николая II в Англию, гарнизон, в котором служил Шкловский, обставил петроградские вокзалы пулеметами. Несмотря на то что оружие расставили буквально на каждом шагу, его так и не привели в боевую готовность.

3. О бегстве раненым из санитарного поезда

«Я слез с носилок и вместе со своим солдатом улизнул с поезда, и мы поехали то с отступающей артиллерией, лежа на плохо сложенных снарядах, то в санитарных вагонах, то с эшелонами. И так по дивно красивой, идущей по верху скалистого берега Днестра дороге через Могилев я добрался в Киев. Оттуда на полу, в купе, в Питер. В милый, грозный город русской революции.

В Питере меня опять положили в лазарет, но, увидав, что я жив и, очевидно, не скоро умру, — отпустили».

Вагон военно-санитарного поезда № 234. 1917 год

Вагон военно-санитарного поезда № 234. 1917 год

После революции Шкловского направили на Юго-Западный фронт помощником комиссара Временного правительства. Там он лично возглавил атаку одного из полков под деревней Лодзяны и получил сквозное ранение в живот. Его скоро доставили в перевязочный пункт: рана была небольшой, но опасной. Санитар, сняв с него сапоги и куртку, попросил их подарить: так делали со всеми, чье выздоровление казалось маловероятным. Позже Шкловского перевезли в госпиталь в Надворной, где он пошел на поправку. Правда, госпиталь пришлось эвакуировать, и Шкловский оказался в другом лазарете, уже с внутренним кровоизлиянием. Из-за очередной эвакуации его на носилках доставили в санитарный поезд. Из вагона для тяжелораненых он сбежал в Петроград.

Кстати, за боевые заслуги он принял Георгиевский крест 4-й степени лично из рук генерала Корнилова. В приказе награждения № 2794 от 5 августа 1917 года написано:

«Идя все время впереди полка, он перешел четыре ряда проволочных заграждений, два ряда окопов и переправился через реку под действенным ружейным, пулеметным и орудийным огнем, ведя все время за собой полк и все время подбадривая его примерами и словами. Будучи ранен у последнего проволочного заграждения в живот навылет и видя, что полк дрогнул и хочет отступать, он, Шкловский, раненый, встал и отдал приказ окапываться».

4. О поездке на Кавказский фронт

«Со мной ехали офицеры на Кавказский фронт.

Один из них, раненный в живот разрывной пулей и полукастрированный ею, все время пел:

Цыпленки варены,

Цыпленки жарены,

Цып-лен-ки тоже

Хочуть жить.

Зачем ты вареный,

Зачем ты жареный, —

и так далее… Ему было лет восемнадцать».

На Кавказском фронте. Подвоз раненых. Рисунок А. Пржецлавского

На Кавказском фронте. Подвоз раненых. Рисунок А. Пржецлавского

Буквально сразу же после выздоровления Шкловского направили в Отдельный Кавказский кавалерийский корпус в Персии, где русская армия должна была соединиться с английскими отрядами. Там, как и на Юго-Западном фронте, он был помощником комиссара Временного правительства.

В письме Максиму Горькому от 6 декабря 1917 года Шкловский объяснялся:

«Живу в Урмии. Видал разоренную Персию и людей, умирающих от голода на улице. На наших глазах. Видал погромы и пережил Голгофу бессилья. И моя чаша будет скоро полна. Чувствую себя здесь ужасно. Топчем людей, как траву. Шкурничество цветет махровыми розами. Одни просьбы о золотниках сахара, об отводе. Транспорта бастуют. Кровь медленно стынет в жилах армии. Революция по ошибке вместо того, чтобы убить войну, убила армию. Переживаю ее агонию. Заключаем перемирие. Движется демобилизация. Господи, сохрани».

В начале 1918 года началась эвакуация русских войск из Персии, и Шкловский вернулся в Петроград.

5. О поддельном паспорте и чекистских допросах

«Рассматривая свой — фальшивый — паспорт, в графе изменения семейного положения нашел черный штемпель с надписью, что такой-то такого-то числа умер в Обуховской больнице. Хороший разговор мог бы получиться между мной и Чека: „Вы такой-то?“ — „Я“. — „А почему вы уже умерли?“»

Виктор Шкловский. 1916 год

Виктор Шкловский. 1916 год

По возвращении в Петроград Шкловского приняли в Художественно-историческую комиссию Зимнего дворца. Там он занимался охраной разных предметов старины. Однако в городе Шкловский пробыл недолго: из-за участия в работе эсеровского подполья и неудавшегося антисоветского заговора ему пришлось уехать в Саратов. Там ему помогли надежно устроиться:

«Был один знакомый доктор. Он устроил меня в сумасшедший дом. При этом предупредил: только никого не изображайте, ведите себя как всегда. Этого достаточно…»

Вскоре Шкловского переслали в Саратовскую область. Он остановился в городе Аткарске, где местное отделение ЧК периодически устраивало ему допросы. По фальшивому паспорту он был техником (причем мертвым, но этого чекисты не заметили). Они задавали ему вопросы, в том числе и по специальности, например об устройстве различных станков. Тут Шкловского выручил опыт службы в броневом дивизионе.

6. Об убийстве старшего брата на Украине

«Приехал в Харьков, побывал у родных.

В Харькове увидал своего старшего брата, доктора Евгения Шкловского.

Через год он был убит.

<…>

<…> Сам щупал, как останавливается его пульс.

Он сильно плакал перед смертью.

Убили его белые или красные.

Не помню, действительно — не помню. Убит был он несправедливо».

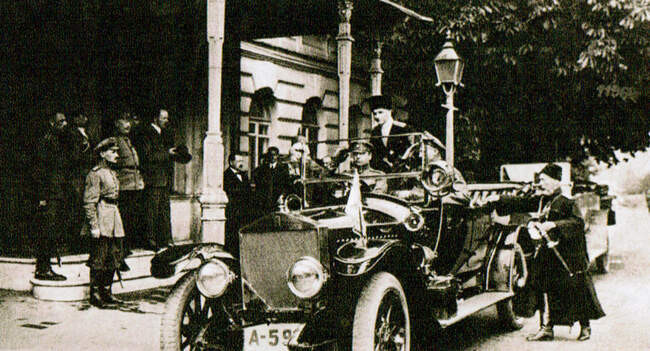

Гетман Скоропадский в Киеве. 1918 год

Гетман Скоропадский в Киеве. 1918 год

Осенью 1918 года Шкловский приехал на Украину для службы в 4-м автопанцирном дивизионе у гетмана Павла Скоропадского. В мемуарах он признавался, что засахаривал гетманские машины. Этот момент описан в «Белой гвардии» Булгакова. Прапорщик Шполянский, прототипом которого был Шкловский, засыпал сахар в баки броневиков:

«Совместные усилия Михаила Семеновича и механика к тому, чтобы приготовить машины к бою, дали какие-то странные результаты. Совершенно здоровые еще накануне три машины (четвертая была в бою под командой Страшкевича) в утро четырнадцатого декабря не могли двинуться с места, словно их разбил паралич. Что с ними случилось, никто понять не мог. Какая-то дрянь осела в жиклерах, и, сколько их ни продували шинными насосами, ничего не помогло».

Упомянутый здесь же доктор Евгений Шкловский — это старший брат Виктора. В переписке со своим другом Виктором Конецким Шкловский так вспоминает о нем:

«Был у меня старший брат (от другой матери) Евгений. Большевик еще до войны. Он считался хорошим пианистом и превосходным хирургом. Служил в войну 1914 года в артиллерии врачом. Встретился я с ним мельком, вольноопределяющимся. Когда взяли наши Перемышль, только Евгений догадался снять план города. Пригодился, когда мы Перемышль потеряли. Потом он был в Париже. В Москве… Убили его на Украине зеленые. Он вез поезд (надо было сказать „вел“) с ранеными, затем отстреливался. Умер он в Харькове».

7. Об окрашивании волос и прятках в архиве

«Приехал в Москву, сведения о провале подтвердились, я решил ехать на Украину.

В Москве у меня украли деньги и документы в то время, как я покупал краску для волос.

Попал к одному товарищу (который политикой не занимался), красился у него, вышел лиловым. Очень смеялись. Пришлось бриться. Ночевать у него было нельзя.

Я пошел к другому, тот отвел меня в архив, запер и сказал:

„Если ночью будет обыск, то шурши и говори, что ты бумага“».

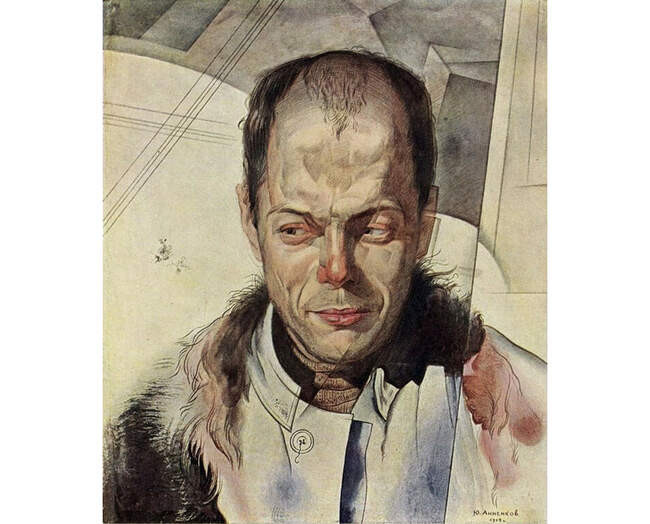

Портрет Виктора Шкловского. Рисунок Юрия Анненкова. 1919 год

Портрет Виктора Шкловского. Рисунок Юрия Анненкова. 1919 год

Шкловский прятался не просто так. После убийства Моисея Урицкого в стране начались серии расстрелов. Так умер младший брат Шкловского Николай. Он был правым эсером: его застрелили в его же полку. Шкловский узнал об этом лично от офицера, который стрелял. Николаю тогда было 27 лет.

Архивариусом же оказался лингвист Роман Якобсон. Он укрыл Шкловского в гостиной Московского лингвистического кружка:

«Там я прятал Виктора Шкловского, когда за ним гнались по пятам. Он был левым эсером, взрывал мосты. <…> Он пытался уйти и спастись, и где-то увидел, что его ищут. <…> Затем он пришёл ко мне и рассказал, что ему удалось получить от кого-то бумагу на имя Голоткова и что надо написать на машинке ответы по разным пунктам. <…> Потом он собирался в путь от меня, уже как Голотков, и разделся догола, гримировал голову, сбривал волосы, совершенно менялся. В это время ко мне зашел мой учитель, профессор Николай Николаевич Дурново, который видел голого человека, который бреется, красится, ни о чем не спрашивал — тогда спрашивать не полагалось, — ничему не удивился и начал мне говорить по поводу своих находок в каких-то древнерусских рукописях (по-моему, он упомянул Остромирово Евангелие). И вдруг удивление: человек этот сделал какие-то филологические замечания».

8. О пипифаксе и «Поэтике»

«В это время уже вышла книга „Поэтика“ на необычайно тонкой бумаге, тоньше пипифакса. Другой не нашли».

Обложка сборника ОПОЯЗа «Поэтика», включающего статьи Осипа Брика, Евгения Поливанова, Виктора Шкловского, Бориса Эйхенбаума, Льва Якубинского. Петроград, 1919 год

Обложка сборника ОПОЯЗа «Поэтика», включающего статьи Осипа Брика, Евгения Поливанова, Виктора Шкловского, Бориса Эйхенбаума, Льва Якубинского. Петроград, 1919 год

«Поэтика» — третий по счету сборник Общества изучения теории поэтического языка. Сам ОПОЯЗ возник параллельно с войной, в 1916 году. Шкловского можно справедливо назвать одним из его отцов-основателей: именно вокруг него начала формироваться инициативная группа будущего общества.

Существует несколько версий о времени возникновения ОПОЯЗа. Так, Роман Якобсон писал про 1917 год: «В феврале я опять был в Петрограде. Лиля устроила блины — это было основание ОПОЯЗа». Но многие считали, что все началось гораздо раньше, в 1913 году, именно тогда Шкловский выступил в арт-кафе «Бродячая собака» с докладом «Место футуризма в истории языка». Через год этот доклад был издан в виде брошюры «Воскрешение слова», которая позднее стала одним из манифестов ОПОЯЗа.

Два первых опоязовских сборника вышли в 1916–1917 годах. Причем издавали их самостоятельно, общими усилиями: случайные наборщики печатали их в крохотной типографии, которая занималась изготовлением визитных карточек. А уже в 1919 году вышел сборник избранных статей опоязовцев «Поэтика» — его напечатал Наркомпрос. Правда, в мемуарах Шкловский писал, что распространял Наркомпрос «Поэтику» очень беспорядочно: книгу раздавали в саратовских красноармейских читальнях, а большая часть тиража просто лежала на складах.

9. О смерти сестры

«Сестра, умирая, бредила, что я уезжаю и беру с собой детей моего убитого брата».

Виктор Шкловский (в центре) с сестрой Евгенией и братьями Владимиром и Николаем

Виктор Шкловский (в центре) с сестрой Евгенией и братьями Владимиром и Николаем

В начале 1919 года в Петрограде Шкловский отравился жиром в столовой автороты, а после заразился желтухой:

«…ходил желто-красный — это не цвет канарейки, тут красное переходит в оранжевое, а белки желтые».

Силы заканчивались, но нужно было как-то добывать еду и возить дрова. И с тем и с другим ему помогала сестра Женя. Она была для Шкловского самым близким человеком: доходило до того, что он мог угадывать ее мысли. Женя, со слов Шкловского, была и первым редактором в его жизни. В детстве сестра зачеркивала синим карандашом все упоминания чертей в сказках: дети их жутко боялись. Когда дело доходило до синего слова, она показывала Вите рожки. Во время Петроградской обороны она умерла от голода. Ей было 27 лет.

В 1919 году в жизни Шкловского произошло многое: он женился на художнице Василисе Корди, поселился в Доме искусств, начал преподавать в Литературной студии и в Студии художественного перевода при издательстве «Всемирная литература».

10. О том, как из тела со скрипом выходили осколки

«Был я ранен жестоко, в ногах, в груди сидели осколки.

Левая рука пробита, пальцы изорваны, в груди осколки.

Весь исцарапан, как когтями. Кусок мяса на ляжке вырван.

А пальцы на ноге размозжены.

Осколков у меня вынимать было нельзя. Для того чтобы вынуть, нужно было делать надрезы, и рубцы стянули бы ногу.

Осколки выходили сами.

Идешь, немного колет. Скрипит белье что-то. Остановишься, посмотришь — маленький белый осколочек вылез из раны и торчит».

Виктор Шкловский. Фотография Александра Родченко. 1923–1924 годы

Виктор Шкловский. Фотография Александра Родченко. 1923–1924 годы

Летом 1920 года Шкловский воевал в рядах Красной армии с отрядами Петра Врангеля на Украине — под Александровском, Херсоном и Каховкой. Когда он проверял на пригодность запалы, случился преждевременный взрыв. Шкловский получил множественные осколочные ранения: ему разворотило ноги и левую руку. В госпитале даже подумывали об ампутации, но раны начали заживать. Эта травма беспокоила его всю жизнь:

«Прошло почти сорок лет. От этого множественного ранения — основных осколков было восемнадцать — остались черные пятнышки, и левая рука немножко в запястье тоньше правой, и раны болят, когда меняется погода».

Кстати, на Украину Шкловский добрался с помощью Максима Горького:

тот дал ему сопроводительное письмо. Приехав, он написал Горькому из Херсона: «По Вашему письму ехал как с самым лучшим мандатом». Горький хлопотал за приятеля не первый раз: в письме к Якову Свердлову он лично просил амнистировать Шкловского. После этого Свердлов встретился с ним и лично выдал бумагу о прекращении дела.

11. О выдаче зайцев в Доме литераторов

«К весне в Петербург привезли несколько поездов с битыми зайцами.

Везде выдавали зайцев, по улицам носили зайцев, жарили в квартирах зайцев.

Потом носили заячьи шапки.

Выдавали зайцев в Доме литераторов. Стояли в очереди. Давали по полтора зайца. Мы стояли в очереди за зайцем. <…>

<…>

Александр Блок стоял в очереди».

Слева за столом Всеволод Иванов, за ним стоит Виктор Шкловский. Конец 1910-х годов

Слева за столом Всеволод Иванов, за ним стоит Виктор Шкловский. Конец 1910-х годов

Мясо в послереволюционные годы было большой роскошью. Весной 1920 года Шкловский еще питался мороженой картошкой, гнилой сельдью, овсом с шелухой и кониной, уже мягкой от разложения. Но зимой 1921 года по заказу Дома литераторов в Челябинской губернии началась трехмесячная заготовка зайчатины и дичи. Мясо привезли в Петроград к марту. Правда, до города в двух вагонах доехало только «166 пудов зайцев из погруженных 640 пудов», вместо дичи — конское голье и конина. Третий вагон и вовсе исчез.

Тогда журналист Борис Харитон, бывший в то время председателем комитета Дома литераторов, направил в Наркомпрод письмо:

«Петроградские литераторы… поставлены в очень тяжелые условия. Вследствие ограниченности средств и трудности получения мандатов Дому литераторов за последние 10 месяцев удалось распределить между своими членами ничтожное количество продуктов, исключительно овощей — капусты, свеклы и лука, в общем не более одного пуда на человека за все время. Заготовка в Челябинской губ[ернии]… давшая в итоге, казалось бы, благоприятные результаты, ныне уменьшена количественно почти на две пятых, а качественно неизмеримо более, так как наиболее ценного продукта литераторы лишаются…»

12. О голодном времени и гниении рук

«Уже в период 1920–1922-го тип нового жилища сложился.

Это небольшая комната с печкой, прежде называемой времянкой, с железными трубами; на сочленениях труб висят жестянки для стекания дегтя.

На времянке готовят.

В переходный период жили ужасно.

Спали в пальто, покрывались коврами; особенно гибли люди в домах с центральным отоплением.

Вымерзали квартирами.

Дома почти все сидели в пальто; пальто подвязывали для тепла веревкой.

Еще не знали, что для того, чтобы жить, нужно есть масло. Ели один картофель и хлеб, хлеб же с жадностью. Раны без жиров не заживают, оцарапаем руку, и рука гниет, и тряпка на ране гниет».

Виктор Шкловский. 1920-е годы

Виктор Шкловский. 1920-е годы

Несмотря на голод и тяжелые условия, Шкловский продолжал работать. В мемуарах он писал, что ОПОЯЗ в начале 1920-х собирался чуть ли не каждую неделю. Трудился Шкловский и над мемуарной прозой. Он описывал это время так:

«Мы собирались и сидели в пальто, у печи, в которой горели книги. На ногах были раны; от недостатка жиров лопнули сосуды. И мы говорили о ритме, и о словесной форме, и изредка о весне, увидать которую казалось так трудно.

<…> Казалось, что мы работаем не головным, а спинным мозгом. Нева бежала подо льдом, бежала, а мы работали».

Позже Шкловский вспоминал, как Борис Эйхенбаум вырывал из журналов самое нужное и не мог сжечь, не прочитав. Сам Шкловский сжигал все: книги, полки и даже скульптурный станок, а «картофель, морковка, которую приносили, как цветы, стихи, и завтрашний день были священны».

13. О «ковчегах», на которых спасалась русская интеллигенция

«На ковчегах „Всемирная литература“, „Изд. Гржебина“, „Дом искусств“ спасались во время потопа.

Спасались не для контрреволюции, а для того, чтобы не перевелись грамотные люди в России.

Большевики приняли эти концентрационные лагеря для интеллигенции. Не разогнали их.

Без этого интеллигенция выродилась бы и исхалтурилась начисто».

Максим Горький, Герберт Уэллс и Мария Андреева. Петроград, 1920 год

Максим Горький, Герберт Уэллс и Мария Андреева. Петроград, 1920 год

Осенью 1920 года Дом искусств устраивал прием в честь приехавшего в Петроград Герберта Уэллса. По такому случаю продовольственный комитет Петербургского совета постановил доставить в кухню Дома искусств редкие продукты.

Впрочем, на этом вечере Уэллс, по воспоминаниям Николая Чуковского, сидел со «страдающим видом человека, который хочет поскорей уйти и не знает, как это сделать». Дело в том, что литераторы один за другим произносили довольно откровенные речи. Например, писатель и поэт Александр Амфитеатров в своем обращении к Уэллсу так говорил об угощениях, приготовленных по случаю его визита:

«…эти котлеты и пирожные, приготовленные в вашу честь, являются теперь для нас чем-то более привлекательным, более волнующим,

чем наша встреча с вами, чем-то более соблазнительным, чем ваша сигара! <…> …Ни один из здесь присутствующих не решится расстегнуть перед вами свой жилет, так как под ним не окажется ничего, кроме грязного рванья, которое когда-то называлось, если я не ошибаюсь, „бельем“».

По свидетельствам современников, сам Шкловский, размахивая ложкой, кричал:

«Слушайте, вы! Равнодушный и краснорожий! Будьте уверены, английская знаменитость, какой вы являетесь, что запах нашей крови прорвется однажды сквозь вашу блокаду и положит конец вашему идиллическому, трам-трам-трам, и вашему непоколебимому спокойствию!»

Однако закончился вечер вполне спокойно. Уэллс в своих воспоминаниях о приеме в Доме искусств писал, что литераторы (в частности, Амфитеатров) ошибочно считали, что он «слеп и туп» и что ему «втирают очки». Сам Петроград Уэллс описывал как бедный, угасающий:

«Плохо одетое население этого пришедшего в невероятный упадок города к тому же неимоверно плохо питается, несмотря на непрекращающуюся подпольную торговлю».

14. О вынужденном бегстве из страны

«Сейчас я живу в Райволе (Финляндия). Здесь жили дачниками, теперь же, оказалось, нужно жить всерьез. Вышло нехорошо и неумело».

Виктор Шкловский. 1930-е годы

Виктор Шкловский. 1930-е годы

В начале 1922 года из-за массовых преследований эсеров Шкловскому пришлось бежать из России в Финляндию. Дождавшись, когда схватится лед, он пересек Финский залив. В письме Горькому от 24 марта 1922 года Шкловский написал:

«Я убежал из России 14 марта. Меня ловили по Петербургу с 4 [по] 14 марта.

Сейчас нахожусь в карантине в Финляндии.

<…>

По ночам еще кричу.

Снится мне, что меня продал провокатор и меня убивают.

Не знаю, что делать дальше.

Все мои дела, книги, друзья в Петербурге.

<…>

Сижу сейчас в полном непонимании, что писать, где писать, как писать. Сижу без денег.

Носить доски мне не хочется.

Это скучная работа.

<…>

Неужели я потерял Россию навсегда».

После отъезда Шкловского арестовали его жену Василису Шкловскую-Корди. Вскоре литераторы (прежде всего, «Серапионовы братья») заплатили за ее освобождение большую сумму — 200 рублей золотом.

Из Финляндии Шкловский эмигрировал в Берлин. В 1923 году он вернулся в Москву.