Метареализм, или, как его реже называют, метаметафоризм, — одно из самых ярких движений в поздней советской литературе. Считается, что оно возникло в 1979 году, когда преподаватель Литературного института Константин Кедров устроил выступление трех молодых поэтов в Центральном доме работников искусств в Москве. Это были Иван Жданов, Александр Еременко и Алексей Парщиков. Еще через пять лет, в 1984 году, Кедров опубликовал статью под названием «Метаметафора Алексея Парщикова» в официальном журнале «Литературная учеба» — так о метареалистах узнали уже в широких кругах. Сам термин «метареализм», судя по всему, придумал критик и философ Михаил Эпштейн, автор «Тезисов о метареализме и концептуализме» (1983) и манифеста «Что такое метареализм?» (1986).

Возникнув, метареализм почти сразу же начинает противопоставляться концептуализму — другому заметному течению в искусстве и литературе 1980‑х годов. Если метареалисты создавали с помощью поэтического слова новый мир, то концептуализм стремился разложить старый мир на отдельные компоненты. Со временем метареализм стал известен за пределами исходного круга — в девяностые и двухтысячные годы к нему примкнули многие поэты и писатели: Илья Кутик, Владимир Аристов, Юрий Арабов, Марк Шатуновский, Сергей Соловьев, Александр Иличевский, Вадим Месяц, Юрий Казарин, Андрей Тавров и другие. Иногда к метареализму относили даже Виктора Кривулина и Ольгу Седакову, которые поддерживали отношения с поэтами движения, но никогда к нему не примыкали. Эта подборка — из пяти стихотворений основоположников метареализма, а также примкнувших к ним Аркадия Драгомощенко и Владимира Аристова: все они верили, что метафора способна пересоздавать окружающий мир, а не просто описывать его.

Александр Еременко р. 1950

В густых металлургических лесах,

где шел процесс созданья хлорофилла,

сорвался лист. Уж осень наступила

в густых металлургических лесах.

Там до весны завязли в небесах

и бензовоз, и мушка дрозофила.

Их жмет по равнодействующей сила,

они застряли в сплющенных часах.

Последний филин сломан и распилен.

И, кнопкой канцелярскою пришпилен

к осенней ветке книзу головой,

висит и размышляет головой:

зачем в него с такой ужасной силой

вмонтирован бинокль полевой!

<1980>

В манифесте движения Михаил Эпштейн пишет, что в этом стихотворении «природа и завод превращаются друг в друга», «составляют одну реальность». «Металлургические леса» завода здесь не сравниваются с лесами живой природы, как это было в поэзии символизма, а живой лес не уподобляется заводу, как это могло быть в русском авангарде. Рукотворная и нерукотворная природы словно сливаются друг с другом, образуя новую сущность, которая одновременно и лес, и металлургический комбинат.

Предшественниками такого понимания поэтического слова были, прежде всего, Осип Мандельштам и Борис Пастернак, чьи стихи не описывали реальность, а как бы создавали ее заново. Метареализм стремился продолжать эти поэтики, вытесненные на обочину советской литературы 1980-х годов. В позднейшем метареализме это нередко приводило к усложнению текста, к тому, что реальности «спутывались» друг с другом. Так, когда в 1990-е годы появилась возможность ездить за границу, русские литераторы стали калейдоскопически использовать различные типы речи, образы и уровни реальности (как в более поздних поэмах другого метареалиста Алексея Парщикова «Нефть» и «Дирижабли» или в стихах Владимира Аристова и Аркадия Драгомощенко).

Стихи Александра Еременко, писавшиеся в основном в 1980-е годы, стоят у истока этого движения, пунктирно намечая его последующую траекторию. В этом сонете всего два плана реальности — рукотворная и нерукотворная. Каждая из них по отдельности понятна и привычна, но вместе они рождают взрывное сочетание, причудливый гибридный мир, в котором круглые дальнозоркие глаза филина неотличимы от полевого бинокля, а в лесной паутине может «завязнуть» не только мелкая мошка, но и целый бензовоз. Для самого Еременко в таком совмещении много комического: его стихи — очень веселые и ироничные. Комический эффект возникает от совмещения несовместимого: например, от того, что филин никак не может решить, машина он или живое существо.

Иван Жданов р. 1948

Портрет отца

И зеркало вспашут. И раннее детство

Вернется к отцу, не заметив его,

По скошенным травам прямого наследства,

По желтому полю пути своего.

И запах сгорающих крыльев. И слава

Над желтой равниной зажженных свечей.

И будет даровано каждому право

Себя выбирать и не будет ночей.

Но стоит ступить на пустую равнину,

Как рамкой резной обовьется она,

И поле увидит отцовскую спину

И небо с прямыми углами окна.

А там, за окном, комнатенка худая,

И маковым громом на тронном полу

Играет младенец, и бездна седая

Сухими кустами томится в углу.

И мак погремушкой ударит по раме

И камешком чиркнет, и вспыхнет она

И гладь фотоснимка сырыми пластами,

Как желтое поле, развалит до дна.

Прояснится зеркало, зная, что где-то

Плывет глубина по осенней воде,

И тяжесть течет, омывая предметы,

И свет не куется на дальней звезде.

<1978>

Иван Жданов увлекался фотографией — в основном пейзажными съемками сначала Алтайского края, в котором он провел детство, а затем Крыма, где прожил много лет. На его снимках туман окутывает горы, реки изгибаются, напоминая дороги, вымощенные голубым текучим камнем, а горизонт теряется в степи, пожелтевшей от изнурительного лета. Это пространство поэзии Жданова — словно разобранное на части, а затем заново собранное взглядом поэта, замечающего связи там, где их не видит привыкший к пейзажу глаз. Сам поэт описывает это так: «Для того чтобы воплотить нечто в образ, нужно это нечто развоплотить с последующим воскресением, то есть провести через смерть».

Иван Жданов. Алтай

Иван Жданов. Алтай

Иван Жданов. Вид из окна. Симеиз

Иван Жданов. Вид из окна. Симеиз

Иван Жданов. Вид из окна. Симеиз

Иван Жданов. Вид из окна. Симеиз

Мир поэзии Жданова иногда более похож на привычный мир, иногда — менее, но всегда за его контурами обнаруживается «я» самого поэта, его отражение. Поэтому одним из основных предметов, возникающих в его стихах, становится зеркало. Мир зазеркалья — это реальность по ту сторону привычной жизни, царство мертвых, где смутные образы прошлого и ушедшие люди вновь оказываются живы. Этот мир вторгается в повседневную реальность и даже сливается с нею, не только населяя ее тенями прошлого, но смешивая разные времена и территории в некое единое пространство.

Те же образы встречаются в стихотворении Бориса Пастернака «Зеркало» (1917), где зазеркальный мир готов вот-вот захлестнуть радостную повседневность, и одноименном фильме Андрея Тарковского (1974), где воспоминания о разных временах и людях в истории одной семьи смешиваются друг с другом. Стихотворение Жданова, написанное чуть позже, стало своего рода поэтическим комментарием и к первому, и ко второму.

Жданов кажется самым традиционным метареалистом: его стихи достаточно свободно печатались в советское время, и в них часто возникали темы, характерные для советской поэзии (описания природы и попытки увидеть в ней соответствие предметному миру, а также размышления о том, как природное и историческое соприкасаются друг с другом). Однако внутри этого репертуара тем Жданову удалось совершить тихую революцию: в его поэзии привычный предметный мир начинает преображаться в иную реальность, в которой видно предчувствие нового мира.

Алексей Парщиков 1954–2009

Землетрясение в бухте Цэ

Евгению Дыбскому

Утром обрушилась палатка на

меня, и я ощутил: ландшафт

передернулся, как хохлаткина

голова.

Под ногой пресмыкался песок,

таз с водой перелетел меня наискосок,

переступил меня мой сапог,

другой — примеряла степь,

тошнило меня так, что я ослеп,

где витала та мысленная опора,

вокруг которой меня мотало?

Из-за горизонта блеснул неизвестный город,

и его не стало.

Я увидел — двое лежат в лощине

на рыхлой тине в тени,

лопатки сильные у мужчины,

у нее — коралловые ступни,

с кузнечиком схожи они сообща,

который сидит в золотистой яме,

он в ней времена заблуждал, трепеща,

энергия расходилась кругами.

Кузнечик с женскими ногами.

Отвернувшись, я ждал. Цепенели пески.

Ржавели расцепленные товарняки.

Облака крутились, как желваки,

шла чистая сила в прибрежной зоне,

и снова рвала себя на куски

мантия Европы — м. б., Полоний

за ней укрывался? — шарах! — укол!

Где я? А на месте лощины — холм.

Земля — конусообразна

и оставлена на острие,

острие скользит по змее,

надежда напрасна.

Товарняки, словно скорость набирая,

на месте приплясывали в тупике,

а две молекулярных двойных спирали

в людей играли невдалеке.

Пошел я в сторону от

самозабвенной четы,

но через несколько сот

метров поймал я трепет,

достигший моей пяты,

и вспомнилось слово Rabbit.

И от чарующего трепетания

лучилась, будто кино,

утраченная среда обитания,

звенело утраченное звено

между нами и низшими:

трепетал Грозный,

примиряя Ламарка с ящерами,

трепетал воздух,

примиряя нас с вакуумом,

Аввакума с Никоном,

валуны, словно клапаны,

трепетали. Как монокино

проламывается в стерео,

в трепете аппарата

новая координата

нашаривала утерянное.

Открылись дороги зрения

запутанные, как грибницы,

я достиг изменения,

насколько мог измениться.

Я мог бы слямзить Америку —

бык с головой овальной, —

а мог бы стать искрой беленькой

меж молотом и наковальней.

Открылись такие ножницы

меж временем и пространством,

что я превзошел возможности

всякого самозванства —

смыкая собой предметы,

я стал средой обитания

зрения всей планеты.

Трепетание, трепетание…

На бледных холмах Азовья

лучились мои кумиры,

трепетали в зазоре

мира и антимира.

Подруги и педагоги,

они псалмы бормотали,

тренеры буги-вуги,

гортани их трепетали:

«Распадутся печати,

вспыхнут наши кровати,

птица окликнет трижды,

останемся неподвижны,

как под новокаином

на хрупкой игле.

Господи, помоги нам

устоять на земле».

Моречко — паутинка,

ходящая на иголках, —

немножечко поутихло,

капельку поумолкло.

И хорда зрения мне протянула

вновь ту трепещущую чету,

уже совпадающую с тенью стула,

качающегося на свету

лампы, заборматывающейся от ветра…

А когда рассеялись чары,

толчки улеглись и циклон утих,

я снова увидел их —

бредущую немолодую пару,

то ли боги неканонические,

то ли таблицы анатомические…

Ветер выгнул весла из их брезентовых брюк

и отплыл на юг.

<1986>

Метод Алексея Парщикова лучше понятен на примере длинных стихотворений. «Землятресение в бухте Цэ» можно назвать программным: оно было опубликовано в 1986 году, и с него можно отсчитывать «зрелую» фазу развития метареализма как самостоятельного поэтического движения. Те черты, которые можно было увидеть в более ранних стихах Ивана Жданова и Александра Еременко, здесь представлены в более концентрированном виде.

Это стихотворение, посвященное Евгению Дыбскому, можно свести к простой сцене: поэт, пребывающий в замутненном состоянии сознания, с небольшого возвышения в безлюдной местности на берегу Азовского моря наблюдает сцену секса, но его попытка описать ее приводит к тотальному преобразованию окружающего пейзажа, фактически к тому, что окружающий мир начинает создаваться заново.

Парщиков был одержим идеей найти формулу целого мира, при помощи которой можно было бы описать, как связаны друг с другом абсолютно разные, находящиеся далеко друг от друга предметы. Но эту формулу он искал наощупь, словно перебирая все попадавшее в поле зрения.

Он мог отталкиваться от чего угодно: от экономики как в стихотворении «Деньги» (1987) или от полезных ископаемых как в «Угольной элегии» (1981), а затем в поэме «Нефть» (1999). В других случаях этот поиск связей мог начаться «с чистого листа», с какой-либо сцены, словно подвешивающей мир в состоянии неопределенности. Так и здесь: стихотворение начинается с падающей палатки, несвоевременного пробуждения, благодаря которому наблюдатель/поэт видит окружающий мир странным и причудливым. Это своего рода психоделический опыт разрыва привычных связей и создания новых. Проснувшийся поэт сразу замечает, что вещи связаны друг с другом, но совсем не так, как в привычной жизни.

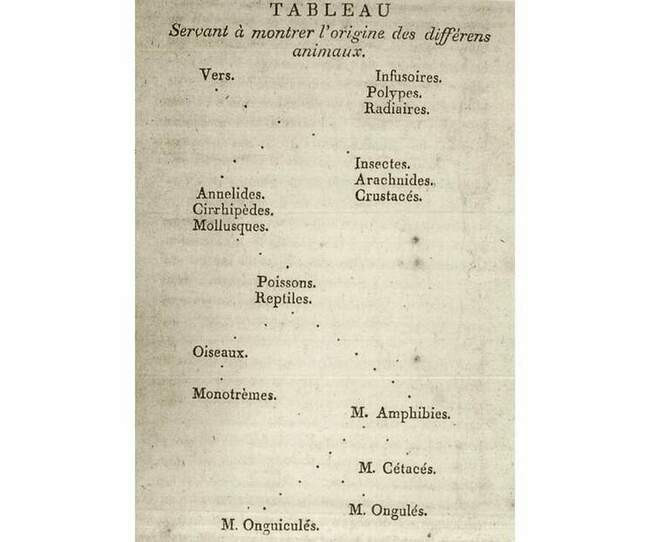

Инструмент для поиска этой связи — созвучия: «Аввакум» похоже на «вакуум», а «rabbit» на «трепет», и это неслучайно — между ними должно быть нечто общее. Эти связи показывают, что реальность на самом деле никак не упорядочена, что разные ее уровни слипаются друг с другом, образуя странные гибриды: вот мы видим людей, но они в то же время «две молекулярных двойных спирали» ДНК. Именно поэтому здесь возникает имя французского ученого Жана Батиста Ламарка, который в XVIII веке распределил всех животных по шести уровням — от самых простых до самых сложных, полагая, что в устройстве живой природы должен соблюдаться строгий порядок, в целом свойственный мирозданию. Образ лестницы Ламарка привлекал и других русских поэтов, — так, Мандельштам писал в стихотворении «Ламарк» (1932):

К кольчецам спущусь и к усоногим,

Прошуршав средь ящериц и змей,

По упругим сходням, по излогам

Сокращусь, исчезну, как Протей.

Мандельштам говорит о том, что человек, стоящий на высшем уровне лестницы Ламарка, в действительности способен бесконечно регрессировать, спускаться по ней вниз — вплоть до «кольчецов» и «усоногих». Парщиков отвечает ему: нет никакой лестницы, все уровни смешаны друг с другом, и тот, кто на высшем уровне (человек), одновременно находится и на низшем («ящеры» и «кузнечики»). Для того чтобы увидеть «нерасчлененность» мира, нужна особая настройка зрения, которая, в свою очередь, оказывается важным духовным опытом — тем, что навсегда изменяет привычный порядок вещей: «я достиг изменения, насколько мог измениться» — как пишет поэт.

Таблица «древа жизни» по эволюционной теории Жана Батиста Ламарка из книги «Философия зоологии». 1809 год

Таблица «древа жизни» по эволюционной теории Жана Батиста Ламарка из книги «Философия зоологии». 1809 год

В такой попытке связать все вещи мира может быть и что-то комическое — детали пазла могут не подходить друг к другу, а в собранном заново мироздании могут проступать швы и углы. Но если у Еременко это было поводом для иронии, а у Жданова для меланхолического смирения, то Парщиков принимает эту несовместимость, постоянное балансирование между трагедией и лубком, как важное свойство мира. Парадоксальное сочетание образов в стихотворении восходит к поэзии украинского барокко XVII–XVIII веков, где латинская ученость нередко сочеталась с общей «диковатостью», переусложненностью слога (еще более наглядна эта преемственность видна в поэме «Я жил на поле Полтавской битвы»).

Евгений Дыбский, которому посвящено стихотворение, — один из немногих художников, примыкавших к метареалистическому движению. Как и Парщиков, в своих работах он изображал «преображенный», измененный до неузнаваемости мира.

Аркадий Драгомощенко 1946–2012

Здесь, на пыльном, как дорога на Брацлав, балконе,

с ненавязчивым Olarra Reserva, постоянным, как

элементы Эвклида, мы говорили о том, кто впервые

сумел написать: «Они взошли на корабль крепкоснастный»:

«и в целом, если бы он, плюнув на все, не удосужился двинуть

в дом мертвых…» — а кто-то тотчас продолжил, —

— «…через лагуну, ему все стало бы ясно,

как солнечный абрис монеты, заброшенной в рот».

Либо брамастры заоблачный свет, виден который

всецело лишь в тени преисподней. И не в зрачки.

Разумеется, нет, они не такие, глаза, — их не купишь

летящей из-за легкой, танцем хасида, молнии.

Известна вполне цена скорости пресуществления тела в иное…

Рот тоже не купишь, попробуй… Но сколько вреда,

сколько стоило, чтобы понять значение «сколько» в оболе места.

Стало ли тем, что зиждет стекло, тягучее, словно retzina

(но уместно ли говорить, какое утром пристало вино…)

на пути к Киммерийской низине и ниже, потом, после того,

как о глину ударит кровь из глотки барана, — да,

стало ли тем, что вручают на переправе? но даже

в сомкнутой тесно горсти не унести собственной крови, —

как же тогда жажду их утолить?

Например, у Джанкоя, когда минус четыреста вместе со снегом.

Что тогда знание, и почему именно там: в западне

«видеть / не видеть», — разве это открылось Орфею?

И то, что сказал он, глядя вниз на дорогу: «Я умру без тебя»?

Да, он умер, но позже, хотя, как и всех, его тешила мысль,

что никогда не погибнет, а если случится, воскреснет,

И поутру птица споет, как после всего, что случится.

«Ты узнаешь все позже, конечно, но — после обеда,

поскольку мы опоздали,

на Казанскую нет поворота, стало темнеть, моросит».

Иными словами, завязь вещей растет из противотока времен?

Но кому это нужно из тех, кто слетается к лету,

как перья к закатному жару, — когда хлопает тент, ветер зернист,

сизый дым сигареты, и речь прекрасно жирна,

словно кратчайший на вдохе флейтисток хрип.

<2005>

В отличие от остальных поэтов, представленных в этой подборке, Аркадий Драгомощенко никогда не причислял себя к метареалистическому движению и в отличие от большинства других метареалистов жил не в Москве, а в Петербурге. Тем не менее о нем часто говорят как о метареалисте: его поэзия также нацелена на поиск связей между внешне несвязанными объектами, но в качестве отправной точки он выбирает не русскую поэзию первой четверти ХХ века, как это делали московские метареалисты, а европейскую и американскую литературу и философию.

Это стихотворение, написанное уже в 2000-е годы, построено как цепь накладывающихся друг на друга ассоциативных рядов, каждый из которых словно совершает внутри текста спиралевидное движение: одни и те же мотивы повторяются спустя несколько строк, но в измененном виде. Источниками таких ассоциаций оказываются чувственные, телесные впечатления, запускающие дальнейший процесс поэтического размышления.

Исходная точка первой цепи ассоциаций — вкус испанского вина Olarra reserva. Испанское значит средиземноморское (хотя конкретно этот сорт производят почти в центре Пиренейского полуострова — в регионе Риоха, от которого до моря несколько часов на поезде), что, в свою очередь, вызывает воспоминания о Древней Греции. Вторая цепь связана с ощущением пыли (скорее тактильным, а не визуальным), вызывающим воспоминание о дороге на Брацлав, видимо из Винницы, родного города поэта.

Брацлав — поселок в Винницкой области, долгое время бывший частью Речи Посполитой. Здесь жил рабби Нахман, правнук основателя хасидизма Баал Шем Това, возглавлявший собственную ветвь этого течения. Рабби среди прочего учил, что служение Всевышнему должно быть радостным и подобным танцу (танец хасида).

Пыль, лежащая на дороге, соединяется с возникающим прежде вином, и это вызывает ассоциации с древнегреческими преданиями, которые в кинематографе ХХ века часто представляли в пыльных и опустошенных декорациях, напоминающих пейзажи современной Греции (можно вспомнить фильмы «Медея» Пазолини и «Электра, любовь моя» Миклоша Янчо). Вход в зону греческого мифа символизирует псевдоцитата «Они взошли на корабль крепкостнастный», где сложное слово «крепкостнастный» вместе со словом «корабль» отсылает сразу и к гомеровским поэмам (в первую очередь к странствованиям Одиссея), и к Античности как таковой. В тех же пустынных декорациях появляется фигура Орфея.

Кадр из фильма «Медея». Режиссер Пьер Паоло Пазолини. 1969 год

Кадр из фильма «Медея». Режиссер Пьер Паоло Пазолини. 1969 год

По мере развертывания этих мотивов происходят многочисленные смещения, сбои контекстов: поэтическая речь движется по спирали, охватывая все новые реалии, стремясь вобрать весь мир, но захваченные этим движением предметы и факты кажутся смутными, увиденными словно сквозь тусклое стекло. Так, красное испанское вино превращается в белое греческое retzina, действительно имеющее специфическую плотную консистенцию и вкус — как у древних вин. Красный цвет испанского вина становится цветом крови жертвенного барана, и за этим снова просматривается сцена жертвоприношения, напоминающая о «Медее» Пазолини. Пыльная дорога на Брацлав оборачивается совсем другой пылью — киммерийской, то есть крымской, которая снова указывает на мифологический сюжет: Одиссей высаживался и в Крыму. Следующий виток спирали захватывает Джанкой, более явно связывающий Винницу и Брацлав с Крымом, ведь дорога с материка в Крым лежит через этот город на севере полуострова (хотя Одиссей высаживался на юго-западе — в нынешней Балаклаве). Наконец, тема дороги на Брацлав возвращается в кульминационном моменте текста, где эта дорога словно совмещается с Казанской улицей в Адмиралтейском районе Петербурга.

Спиралевидное движение, осуществляемое за счет постоянных сдвигов и смещений, заставляет время течь особым образом: оно как будто стремится вернуться в исходную точку, но под тяжестью собственного движения все время отклоняется от нее, все более раскручивая временну́ю и пространственную спираль, каждый новый виток которой еще сильнее связывает разные сюжеты этого стихотворения друг с другом. Таким образом, весь мир предстает опутанным поэтической речью, преображая пространство и время в единое нерасчлененное пространство-время.

Течение этого пространства-времени уносит поэта из настоящего в прошлое: поэтическое время всегда течет в сторону, противоположную той, куда течет время в повседневной жизни. Именно там, в глубине всех времен, с точки зрения Драгомощенко, можно обнаружить исток всех вещей — «щит Ахилла», как он пишет в другом отрывке: «Не помню, почему несколько лет тому возникло желание заново „переписать троянскую войну“. Сегодня кажется, это было необходимо, как и любая случайность, поскольку „дном истории“ залегал „щит Ахилла“, почти как затертая монета в песке под водой. У воображения дно предстает будущим отражением».

Владимир Аристов р. 1950

Реставрация скатерти(Из цикла «Итальянские стихи»)

В этой сумрачной трапезной —

Реставрация скатерти

На стене.

Напротив нее — далеко

через искусственный нерушимый воздух,

где лишь движение глаз

и нет даже ветерка от рубашек —

«Распятие» Монторфано.

Неизвестен, по-видимому, художник

он во времени извествлен

и застыли губы, прошептавшие его имя

А здесь столы наполняются хлебом

это хлеб, что дремал в веках.

Открываются темные дали,

И проступают ноги апостолов под столом

Словно зрение силою их возвращается

городу глаз

В отблесках японских лиц

быстро заполнивших солнечную площадь

просочившихся сюда сквозь вакуумный тамбур

с очарованной оптикой

Но не видят

Женщину с лампой,

что парит над квадратным своим сантиметром

фрески скатерти вечери

столько дней ее возделывая одна

и никого не заметив,

выключив лампу,

уходит.

В полутьме остается

Самобранная скатерть

Испещренная пометками,

Рытвинками дневными

И безвременна подпись наша

Но кто из лиц безымянных

В длинной каменной трапезной

Сможет выйти в голод слепящих лиц?

«No flash», — повторяет голос

разгоняя руками

ничего не давая запечатлеть.

Что значит «флеш»? —

не помню,

«вспышка» или «плоть»?

<2008>

Владимир Аристов был автором манифеста «Заметки о „мета“», где метареализм рассматривался как более широкое культурное движение, не ограничивающееся только литературой. В центре внимания такой поэзии, по Аристову, — «осознание священной ценности единичности бытия как такового, не сводимого ни к каким функциям, но порождающего множество функций». Другими словами, Аристов несколько иначе воспринимает ключевую идею метареализма: не разные реальности смешиваются друг с другом, порождая новый гибрид, а разные формы видимой реальности сводятся к чему-то единому. Если ранний метареализм стремился увидеть на месте единого мира множество разных вещей, то Аристов убежден, что за этим множеством можно разглядеть подлинное единство.

Поэзия Аристова, как правило, существует в рамках повседневных ситуаций — ему чуждо героическое преобразование мира волей поэта, характерное для метареализма восьмидесятых. Вместо этого он сосредоточен на рутинных ситуациях, где пространство мира гораздо больше расположено к тому, чтобы раскрыться навстречу взгляду поэта, обнаруживая тайные связи между далекими друг от друга вещами. Это происходит в московских переулках, европейских городах, в аэропортах и музеях — пространствах, заполненных людьми, но в то же время не принадлежащих никому, своего рода пространствах транзита.

Джованни Донато де Монторфано. Распятие. 1407 год

Джованни Донато де Монторфано. Распятие. 1407 год

Так и в этом стихотворении поэт, окруженный туристами в трапезной миланской церкви Санта-Мария-делле-Грацие, рассматривает «Распятие» ренессанского художника Джованни Донато де Монторфано. Это полотно висит напротив «Тайной вечери» Леонардо — именно она названа здесь «скатертью». Поэт видит, как смутная, разрушенная временем фреска Леонардо постепенно обволакивает пространство комнаты и преображает его. Это происходит в том числе и за счет работы «женщины с лампой», реставрирующей фреску, но остающейся парадоксально невидимой для туристического взгляда. Сцена указывает на ключевой момент поэтики Аристова: то, что подлинно и действительно существенно, легко не заметить — чтобы схватить его, нужна специальная настройка восприятия.

Взгляд Аристова похож на взгляд туриста, и в силу этого его стихи часто оказываются призрачны, как будто укрыты легкой дымкой, сглаживающей предметы и смазывающей их очертания. Такой способ видения превращает изображаемый мир в некое «промежуточное» пространство, своего рода негатив, на котором привычные предметы и места появляются словно во сне. И это цена, заплаченная за те моменты, когда взгляду все же предстает открытое пространство — когда приметы конкретных мест оказываются отброшены, а горизонт единого мира раскрывается навстречу смотрящему.