Беглецы от воинской службы существовали на Руси испокон веку — с тех самых времен, когда для службы стали привлекать не только профессиональную дружину, но и ополчение. Те, кто не хотел бросать крестьянскую работу ради ратных подвигов, или просто не являлись на сборные пункты, или, явившись туда, сбегали домой при первой возможности. Для таких людей существовало русское название — «нетчики». До XVII века их даже не наказывали. Лишь в Соборном уложении 1649 года появились некоторые разъяснения о степенях вины нетчиков в мирное и военное время.

В суровые петровские времена, когда постоянно воевавшая Россия обескровила деревни и города частыми рекрутскими наборами, дезертирство стало массовым. В воинском уставе 1716 года появилась отдельная глава, посвященная беглецам со службы. Страшные кары для них предусматривались и множеством отдельных указов. Однако страх перед солдатчиной был сильнее: дезертиры тысячами укрывались от службы в северных и заволжских лесах.

Во второй половине XVII века проблема уклонения от службы перестала быть такой острой. Рекрутские порядки устоялись, народ к ним привык. Казалось бы, что с восшествием на престол молодого и просвещенного Александра I массовому бегству со службы должен прийти конец. Но получилось ровно наоборот. Постоянные войны с наполеоновской Францией в первом десятилетии XIX века вызвали новые рекрутские наборы. По оценкам экономиста и статистика Дмитрия Журавского, с 1802 по 1815 годы под ружье были поставлены 2 миллиона 158 тысяч россиян, что составляло примерно четверть мужского населения от 15 до 35 лет. Другие источники приводят чуть меньшие цифры: в период царствования Александра I под 18 рекрутских наборов угодили 1 миллион 933 тысяч мужчин. Но и эта цифра кажется огромной для тогдашней Российской империи.

Портрет императора Александра I работы Джорджа Доу.

Портрет императора Александра I работы Джорджа Доу.

Срок службы составлял 25 лет. При этом среди солдат ходили слухи, что через четверть века уволят вчистую далеко не всех, а лишь тех, кто за два с половиной десятилетия ни разу не был оштрафован или подвергнут телесному наказанию. А проштрафиться можно было за недостаточно бравый взгляд в строю или за не так вытянутый носок на смотре. Неудивительно, что в русской армии при Александре I зафиксирован невиданный рост самоубийств и массовые дезертирства. Рядовые и унтер-офицеры бежали от «вечной» службы куда глаза глядят.

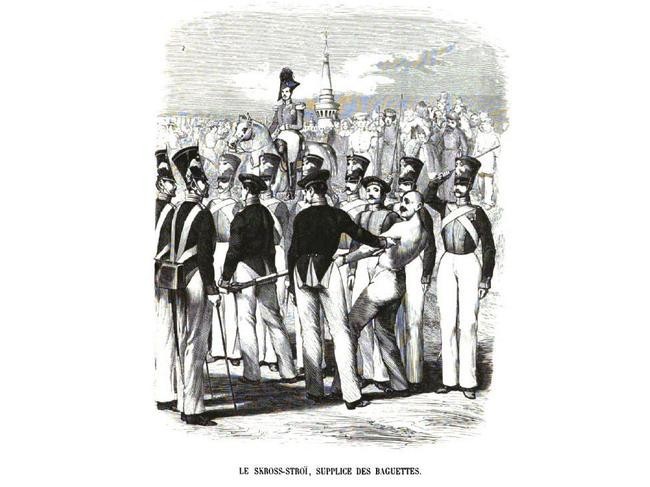

«Сквозь строй» (гравюра Фредерика Лакруа из серии «Тайны России», 1845).

«Сквозь строй» (гравюра Фредерика Лакруа из серии «Тайны России», 1845).

Эти сведения, правда, относятся к 1815−1825 годам. А как обстояли дела в военную годину? Отечественные историки писали о русских дезертирах крайне неохотно. В трудах Евгения Тарле о Наполеоновских войнах слово «дезертир» упоминается неоднократно, но чаще всего относится к тем французам, которых убивали и брали в плен русские крестьяне. Лишь дважды и вскользь Тарле упоминает о беглецах из русской армии. В одном месте он пишет о «значительном» дезертирстве уроженцев литовских губерний, то есть недавних жителей разделенной великими державами Речи Посполитой. В другом месте Тарле оговаривается, что в занятой французами столице оставались, помимо гражданского населения «русские солдаты, отчасти дезертиры, отчасти случайно, по своей вине или без вины, застрявшие в Москве». Всё, кроме пары этих глухих намеков знаменитый историк о беглецах из русской армии ничего не пишет.

«Эпизод из войны 1812 года» (Илларион Прянишников, 1874).

«Эпизод из войны 1812 года» (Илларион Прянишников, 1874).

К счастью, в начале XX века в журналах «Голос минувшего» и «Русский архив» были опубликованы интересные свидетельства. Артиллерийский офицер А. М. Баранович в своих мемуарах «Русские солдаты во Франции в 1813—1814 гг.» писал, что во время шестинедельного пребывания российской армии на берегах Сены и Луары, завязалось тесное общение нижних чинов с местными фермерами. Французская деревня была обескровлена наполеоновскими войнами, мужских рук крайне не хватало. Землевладельцы с радостью нанимали привычных к любому делу русских для работы на виноградниках и полях, платили им солидные деньги и даже женили их на собственных дочках, лишь бы оставить ценные кадры в семейном бизнесе. Генерал Лыкошин в своих исторических трудах приводил свидетельства, что солдаты работали на фермах крайне охотно. Им не только щедро платили, но и вдоволь кормили, и даже угощали шампанским, от которого русские не пьянели, а только румянились и работали еще усерднее.

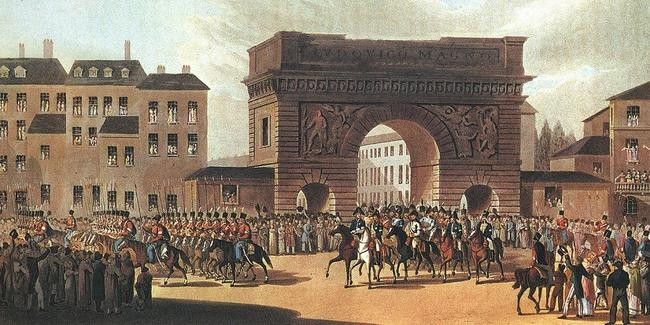

«Вступление российских войск в Париж. 31 марта 1814»,

«Вступление российских войск в Париж. 31 марта 1814»,

Солдаты видели поразительную разницу между родными порядками и тем, как живут такие же крестьяне здесь, на чужбине. Выводы, которые они делали, были явно не в пользу Отечества. Баранович писал, как «довольно смышленый» денщик полковника Засядко попробовал по-хорошему убедить своего командира разрешить ему жить по правилам «Liberte, Egalite, Fraternite»: «Пришел к полковнику, сказал: «Отпустите меня! Я вам более не слуга!» — «Как? Ты денщик: должен служить, как тебя воинский устав обязует!» — «Нет, г. полковник, теперь мы не в России, а в вольной земле, Франции, следовательно, должны ею (свободой) пользоваться, а не принужденностью!». Окончилась эта дискуссия для денщика плачевно: его обвинили «в дерзком посягательстве сделаться свободным французом и в подговоре своих товарищей к сему в противность воинских законов». Бедного денщика приговорили «прогнать через 500 человек один раз шпицрутенами, что было исполнено в виду французов, дивившихся нашей дисциплинарии. И этим улучшилась субординация».

«Казаки на парижском рынке». (Георг Опиц, 1814).

«Казаки на парижском рынке». (Георг Опиц, 1814).

В середине мая 1814 года, через шесть недель французской жизни, основной части русской армии был отдан приказ возвращаться на родину. Подчинились ему далеко не все. Хлебнувшие европейского свободного воздуха вчерашние крепостные, как писал Баранович, «бежали к своим хозяевам, уговорившим их, содержать их на своем иждивении и женить на дочерях». Тем же возмущался в письмах к жене недавний московский генерал-губернатор граф Ростопчин: «Суди сама, до какого падения дошла наша армия, если старый унтер-офицер и простой солдат остаются во Франции, и только из конно-гвардейского полка в одну ночь дезертировало 60 человек… Они уходят к фермерам, которые не только хорошо им платят, но еще отдают за них своих дочерей». Кстати, сам Ростопчин после 1814 года поселился в Париже, и на родине бывал крайне редко. Но, естественно, что позволено графу, не должно сметь какому-то простому унтеру.

Портрет графа Ростопчина работы Ореста Кипренского.

Портрет графа Ростопчина работы Ореста Кипренского.

Баранович писал, что к моменту пересечения русской армии границ своего государства её покинули 40 тысяч солдат и что по этому поводу состоялась переписка Александра I с Людовиком XVIII. Якобы русский царь просил французского коллегу вернуть на родину всех российских дезертиров, но Людовик ничем не смог помочь: фермеры слишком хорошо скрывали своих новых работников и зятьёв. Непонятно, откуда простой офицер невысокого чина Баранович мог знать о переписке венценосных особ. Известно лишь, что 30 августа 1814 года Александр I издал специальный манифест, в котором обещал прощение всем беглецам, желавшим вернуться в Россию, и даже оплату их возвращения.

Кроме того, вызывает сомнение приводимая Барановичем цифра в 40000 дезертиров. Она несоразмерна с общей численностью русских войск во Франции — 163 тысячи. Каким бы пьянящим ни был воздух свободы, но четверть армии разбежаться всё-таки не могла. Баранович упомянул, что после приказа о возвращении его рота не досчиталась 17 нижних чинов. Если считать, что в роте состояло около 150 человек, то число дезертиров составило примерно 10%. Если перенести такую пропорцию на всю русскую армию, то получившееся количество невозвращенцев примерно совпадает с цифрами, приводимыми французскими историками. Они считают, что в 1814 году во Франции осело 8−10 тысяч русских солдат. Еще около 5 тысяч покинули армию по дороге домой и остались в Германии и чешских областях Австрии. Получается, что дезертиров было около 15 тысяч — весьма солидная цифра.

Купание казачьих коней в Сене. (Георг Опиц, 1814).

Купание казачьих коней в Сене. (Георг Опиц, 1814).

После возвращения на родину основных частей во Франции официально остался лишь 27-тысячный русский оккупационный корпус. Командовавший им граф Михаил Воронцов понимал всю сложность ситуации и еще в 1814 году писал Александру: «Должно было бояться, что дисциплина и субординация могут потерпеть». Во избежание этого меры он принял разумные: смягчил в корпусе телесные наказания, улучшил снабжение солдат, открыл для них школы, в которых действовала ланкастерская, то есть взаимная, система обучения. Всё это принесло свои плоды. Когда в 1818 году оккупационный корпус возвращался в Россию, его покинули лишь 280 нижних чинов, 155 из которых удалось вернуть в строй.

Портрет графа Воронцова работы Джорджа Доу.

Портрет графа Воронцова работы Джорджа Доу.

Надо думать, что судьба тысяч оставшихся в Европе в 1814 году россиян сложилась счастливо. Они полностью ассимилировались и стали французами, немцами или чехами. Неизвестно, что рассказывали о заграничных порядках те нижние чины, что вернулись в Россию. А вот как повлиял воздух свободы на младшее офицерство, известно отлично: именно вернувшаяся из Франции дворянская молодежь составила костяк будущих тайных декабристских обществ.