«Когда Елеазар вышел из могилы, где три дня и три ночи находился он под загадочною властию смерти, и живым возвратился в своё жилище, в нём долго не замечали тех зловещих странностей, которые со временем сделали страшным самое имя его». Так начинается рассказ Леонида Андреева, который Горький назвал лучшим рассказом о смерти. Елеазар – библейский Лазарь – умер от болезни в расцвете лет, пролежал три дня в пещере, но Христос воскресил его; и вот друзья Елеазара устроили пир в его доме. Все пили и смеялись, пока кто-то любопытный не спросил: «Елеазар, а расскажи, как там-то было?» – и гости впервые вгляделись в жуткое лицо воскрешённого мертвеца и прочли в его глазах ответ, как оно было там. И гости бежали прочь. Елеазар, в прошлой жизни беззаботный весельчак, зажил пустой жизнью. Ибо «три дня он был мёртв: трижды всходило и заходило солнце, а он был мёртв». Такое не проходит даром.

В его дом стекались любопытные – и, посмотрев ему в глаза, переставали есть и пить и вскоре умирали. Посетил его и скульптор Аврелий, всю жизнь мечтавший выразить в камне невыразимое. Заперся в мастерской, работал месяц, а потом сообщил поклонникам, что наконец отразил в камне всю правду бытия. Собравшиеся в страхе глядели на хаос из уродливых обломков – а потом приметили среди этой жути крошечную бабочку, пытающуюся взлететь. Наконец кесарь приказал выколоть Елеазару глаза – чтобы больше никто не узнал тайн, которые смертным знать не полагается.

«Прочитаю страницу Андреева – надо после того два часа гулять на свежем воздухе», – говорил Чехов и ничуть не преувеличивал. Антон Павлович над Андреевым посмеивался, как и над другими певцами страданий: «Какие они декаденты, они здоровеннейшие мужики! Их бы в арестантские роты отдать...» О «свинцовых мерзостях жизни» на разные голоса рассказывали Горький и Скиталец, Брюсов и Бунин. Читатели были чувствительны к мрачным сюжетам из жизни босяков и проституток, но Андреев на «социальных» рассказах не остановился – свалился в патологии. И если коллегам по писательскому цеху его слава казалась конъюнктурной – именно в начале ХХ века литераторы впервые стали откровенно торговать «чернухой», то читатели качали головами: чего тут ждать, ведь автор из лечебниц для душевнобольных не вылезает…

Кем же он был в действительности – человек-загадка, роковой красавец, полжизни страдавший от женского пренебрежения, тонко чувствовавший художник, отказавшийся от собственного сына, проклятая душа, всю жизнь пребывавшая во власти смерти?

Наброски из-под поезда

Очарован смертью Леонид Андреев был с ранней юности – в семнадцать бросился под поезд прямо на глазах у двоюродных сестёр. Во время прогулки увидел идущий паровоз и внезапно решил испытать судьбу. Сёстры ожидали увидеть изрезанное тело; но поезд прошёл, и юноша поднялся – с расцарапанным лицом, в изодранной одежде, но живой. Он упал аккурат между рельсов.

И впрямь сумасшедший – чего ему не хватало в жизни? Был он любимым чадом матери, редкостным красавцем, и барышни за ним бегали. Но смерть интриговала его – как того рыбака из платоновского «Чевенгура», что утопился в озере, пытаясь разгадать пограничное – ни жизнь, ни смерть – существование рыб. Близко увидел чужую смерть Андреев совсем скоро, когда умер его отец, признанный силач губернского города Орла, запойный пьяница, любивший кулачный бой и пьяные кутежи до утра. Андреевы познали нужду: Леонид вынужден был кормить семью уроками. Сам он, правда, учился из рук вон, но назвать его необразованным язык не повернётся. «В классе шестом начитался он Шопенгауэра. И нас замучил прямо. Ты, говорит, думаешь, что вся вселенная существует, а ведь это только твоё представление, да и сама-то ты, может, не существуешь. Помню, это нам очень обидным казалось», – вспоминали его сёстры.

В старших классах к нему пришла любовь: полюбили они друг друга с эмансипированной девушкой Зиночкой Сибилевой, да так, что ей тайком от родителей даже аборт пришлось делать. Роман был бурный – в дневнике, который Леонид начал вести в это время, он писал о постоянном физическом и душевном истощении. Зиночка уговорила его поехать за ней в Петербург, где она устроилась репетиторшей при закрытой школе княжны Гедройц, первой в России женщины-хирурга. Андрееву Петербург казался безликим, давящим; без большого интереса он знакомился с революционерами, приходившими к Зиночке в гости. Отучившись год на юриста, он вернулся в Орёл совершенно разбитым – нищета задавила, учёба шла плохо, да и Зиночка в итоге изменила. А хуже всего было то, что в юноше стали проявляться отцовские наклонности – в компании друзей он напивался до беспамятства. На одной из вечеринок он внезапно всадил себе в грудь нож. Удар оставил по себе память – всю жизнь Андреев будет страдать нетяжёлыми, но надоедливыми болями в груди. Для него самого это событие стало переломным – он некоторое время прожил дома, а затем отправился в Первопрестольную.

В Московском университете оказалось куда веселее, чем в Петербургском: Андреев бузил страшно и слыл заводилой среди студентов. Раз с друзьями он подпоил зашедших в трактир золотарей и, когда те полегли на столы, выскочил из трактира, взобрался на подводу, везущую бочки с дерьмом, и погнал лошадей прямо на Тверскую, к дому московского губернатора, великого князя Сергея Александровича. Там приятели бросили обоз и разбежались. Проснувшись поутру, князь был поражён зловонным запахом. В этом поступке, пожалуй, отразились политические взгляды Андреева. Советские литературоведы станут выставлять его прогрессивным писателем, социалистом. Но в действительности Андреев, якшавшийся со многими эсерами и большевиками, был равнодушен к их символу веры: «Интересуясь социализмом так же, как и путешествием Нансена, я столь же мало готов жертвовать для него здоровьем и жизнью, как и лететь к Северному полюсу». Его «революционность» сводилась к нелюбви к власти, вполне обычной для всякого бедного человека. Квартира, которую он снимал на Пречистенском бульваре, находилась прямо над конюшней, и через щели проникал запах навоза. Если будущий литератор вынужден был ежедневно обонять конское дерьмо, отчего бы губернатору не понюхать разок человечьего?

Бедность не помешала Леониду превратиться в эстета – в Москве он ходил в кумачовой рубахе, с зачёсанными назад чёрными кудрями. Здесь он начал писать рассказы – сперва совершенно графоманские, о том, что знал хорошо: о нищете и водке. В личной жизни его преследовали неудачи – дважды сватался он к сестре друга, и дважды девушка отказала тому, кого её родители считали записным пьяницей. Смущало и то, что молодой человек не определился со стезёй: отучившись на юридическом, адвокатуру сочетал с журналистикой – публиковал фельетоны в новой политической газете «Курьер». Здесь вышел его рассказ «Баргамот и Гараська», после которого на автора обратили внимание. История о бродяге, которого до слёз растрогал полицейский, впервые в жизни назвавший его по отчеству, была и социальной, и смешной.

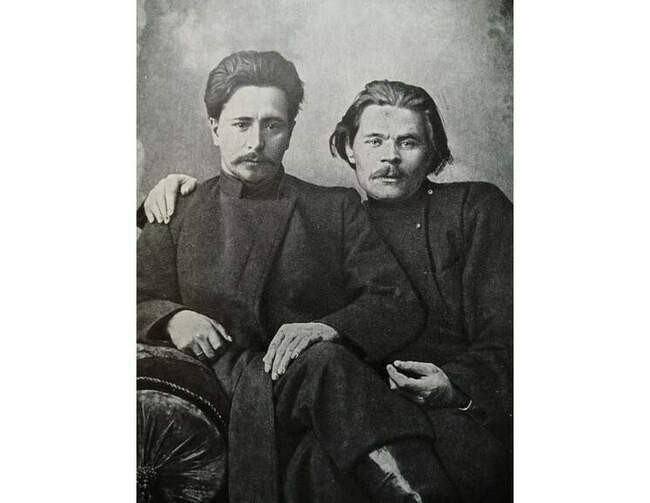

Леонид Андреев и Максим Горький.

Леонид Андреев и Максим Горький.

А вскоре самолюбие Леонида приятно пощекотали – ему написал сам Горький и попросил прислать ему свою фотокарточку: буду хранить в альбоме среди снимков моих любимых писателей. Просьба, которая нашего современника смутила бы, была выражением настоящей литературной симпатии. Писатели встретились и быстро сдружились. «Одетый в старенькое пальто-тулупчик, в мохнатой бараньей шапке набекрень, он напоминал молодого актёра украинской труппы» – таково было первое впечатление Горького. Горький изучал Андреева, как неведомую страну, – он не был похож на многочисленных народников. Изучал и поучал: бросайте жить фантазиями, изучайте подлинную жизнь и пишите о ней! Но вскоре понял, что Леонид не только не знает жизни, но и не интересуется ею, зато обладает редким чутьём во всём, что касается тёмной стороны человеческой натуры. Однажды Горький прочёл ему патетическую фразу древнего епископа Синезия: «Что может быть плешивее, что божественнее сферы?» Андреев тут же придумал сюжет рассказа о пророке, который создал бредовое учение, обратил толпы доверчивых людей, а затем признался: извините, дурачился, – и был разодран в клочья последователями. Насмешка над верой была столь язвительной, что даже атеист Горький оскорбился.

Нет, Андреев меняться не хотел – наоборот, умел заставить принять его таким, каков он есть. В самом начале знакомства с Горьким завалился к нему в дом совершенно пьяным, до смерти напугав супругу «буревестника». Но за четыре дня, в которые так и не счёл нужным протрезветь, сумел очаровать всё семейство. Новоиспечённые приятели даже вместе сходили в бордель. Андреев много и остроумно шутил, но порой Алексею Максимовичу становилось не по себе – посреди удалого веселья Леонид вдруг начинал рассуждать о смерти: «Тебя приговорили к смертной казни – за что? А ты, притворяясь, что не знаешь этого, не оскорблён этим, – цветочками любуешься, обманывая себя и других!» Горький так и не мог понять, то ли этот человек мономан, зацикленной на одной идее, то ли хитрый позёр: он превратил смерть в ходовой товар, и критики уже окрестили его «русским Эдгаром По».

Любовь и смерть

Около этого времени в жизни Андреева происходит счастливая встреча – он знакомится с Велигорскими, интеллигентным семейством, к которому принадлежали его гимназические товарищи. Две сестры Велигорские – кстати, внучатые племянницы Тараса Шевченко – без памяти влюбились в говорливого красавца-студента, даром что старшая была замужем. На даче Велигорских в Царицыно Леонид превратился в притчу во языцех – со всей округи стекались барышни посмотреть на этого красавца-журналиста. «Меня ревнуют, из-за меня чуть ли не дерутся!» – пишет Андреев в дневнике, а далее… нумерует всех барышень, которых он считал своими «объектами желания». Список впечатляет, сама идея его составить – ещё более. Андреев увлекался кем-то из списка, разочаровывался, впадал в уныние, а в итоге остановился на самом сложном «объекте» – младшей из сестёр Шурочке Велигорской, от которой в письмах требовал жертвенной любви: «Всюду за мной: в могилу, в тюрьму, в сумасшедший дом!» На что та хладнокровно ответила: для вас любовь – это страдание, а тех, кто вас не заставляет страдать, вы любить не можете. Закончилось тем, что он сделал Шурочке предложение, на которое она ответила жёстким условием: месяц не пить, от чувств к прежним пассиям излечиться.

Леонид Андреев с первой женой Александрой Михайловной

Леонид Андреев с первой женой Александрой Михайловной

Андреев оба экзамена сдал. На свадьбу он подарил Шурочке первый томик своих рассказов, изданный при содействии Горького. С витиеватой подписью: «Пустынею и кабаком была моя жизнь, и был я одинок, и в самом себе не имел я друга» – и далее что-то про вползавшую к нему в спальню чёрную змею, чудовищные рожи, склонявшиеся над его изголовьем. Иногда он умел быть настолько пафосным, что ему начинал изменять вкус. Какая змея? Какие рожи? Пустые и странные символы, напоминающие скорее обычные галлюцинации алкоголика. Впрочем, женитьба на него повлияла благотворно – он почти оставил свою привычку к алкоголю и в литературном смысле стал стремительно расти. Шурочка была прилежной читательницей его текстов. Но как странна участь музы, чей избранник пишет не о цветах и птицах, а мрачнейшие, физиологичнейшие истории о трупах, бедах, извращениях.

Всероссийская слава Андреева началась, когда он оскорбил читателя рассказом «Бездна», где три босяка насилуют прогуливавшуюся в лесу девушку, а её спутник-юноша, рыдающий над бесчувственной возлюбленной, вдруг чувствует желание к избитому, может быть, уже мёртвому телу – и овладевает им. «Какая грязь! – гремел разгневанный Лев Толстой. – И к чему всё это пишется? Зачем?» И отказал перу Андреева в искренности и силе: «Он пугает, а мне не страшно». Волошин сказал о «Елеазаре»: это не из русской литературы выросло, а из анатомического театра. Андреев оскорблял их тем, что первым из русских прозаиков говорил о любви и смерти как законченный материалист – этакий мрачный Базаров.

Зато к нему тянулись социалисты. Он их любил, этих искренних ценителей его таланта: на убийство великого князя, которого когда-то заставил нюхать вонючие бочки, отозвался рассказом «Губернатор», на казнь преданных Азефом эсеров – «Рассказом о семи повешенных». В самом начале Первой русской революции он даже предоставил свой дом для встречи ЦК РСДРП; нагрянула полиция, и арестовала не только революционеров, но и Андреева с затесавшимся Скитальцем. В тюрьме они жили, как на курорте, – начальник тюрьмы не скрывал, отчего заискивает перед «революционерами»: а вдруг вы скоро к власти придёте? Просидев месяц, Леонид вышел на волю посвежевшим: «Россия-то оживает!»

Всё это, конечно, было не всерьёз – во всём, что не касалось его «вечных» мыслей, он увлекался и остывал быстро. Так у него было и с крупными людьми – он чуждался дружбы с ними, точно боялся потерять независимость в их гравитационном поле. Познакомившись с Саввой Морозовым, который, кстати, внёс залог за его освобождение из тюрьмы, расхвалил миллионщика Горькому: «У него лицо татарина, но это, брат, английский лорд!» – однако знакомства с «лордом» не продолжил. Дружески разговорился с Блоком, но дальше случайных встреч раз в год дело не пошло. И только Горький выпал из этого правила – он был моднее и влиятельнее Андреева, но оба понимали, что Леонид талантливее – именно потому, что не заканчивался на социальном, а шёл дальше – к Вечному.

«Шурочка обладала тонким чутьем и разбиралась в подлинных жалобах души Андреева» - Максим Горький о Шурочке Андреевой

У него был тот самый талант, о котором мечтал его персонаж-скульптор, – уметь выразить невыразимое. Прав ли Горький, говоря, что Андреев не знал жизни? Если считать жизнью то же, что и Горький, – повседневность, народные типажи, то верно, Андреев во всём этом не разбирался. Но он знал и остро чувствовал другое, понятное всякому человеку, – тщетность надежды, бессмысленность человеческих устремлений, беспощадный ужас перед смертью. И это предзнание, с которым Андреев родился, позволяло ему говорить с читателями на языке, которым владел мало кто из писателей. Многие из его знакомых отмечали его умение с двух-трёх слов понять суть сложного явления. Он не был на Русско-японской войне, не собирал материал, беседуя с её инвалидами, – просто прочёл в газете новость о том, как две русские армейские части обстреляли друг друга, по ошибке приняв своих за неприятелей. Сел и написал одно из самых сильных антивоенных произведений – «Красный смех», где война описывалась как постоянно ухудшающееся безумие главных героев, – и действительно, не чем иным, как безумием, и не была.

Иногда он, правда, не удерживался на тонкой грани между жуткой правдой и патологией и соскальзывал в тот жанр, который спустя годы презрительно-насмешливо назовут чернухой. В знаменитой «Жизни Василия Фивейского» приходской священник, чья жена спивается от горя по утонувшему в реке первенцу, старается сохранить веру в Бога; жена снова беременеет, и вот уже супругам кажется, что милостивый Господь возместит им погибшего ребёнка, заменит новым. Но сын, зачатый в пьянстве матери, рождается идиотом. Попадья сгорает на пожаре, а отец сидит дома с жутким идиотиком, который, как ему кажется, смеётся над ним. Но отец Василий всё равно верит. Старается сделать лучше своих прихожан и видит смысл жизни в моральном возрождении одного из них, работника Семёна. Но вот новый удар – Семён гибнет в вырытой самим им яме под рухнувшей тяжестью земли. И Василий понимает – теперь, когда он испил всю чашу страданий до дна, Господь дал ему силу сотворить чудо. И во время отпевания кричит трупу Семёна в церкви: «Встань! Тебе говорю – встань!» Но мертвец не встаёт, и священник сходит с ума от разочарования в Боге.

Вся эта жуть многим современникам Андреева казалась нестерпимо смешной. В самом деле, она приблизилась к написанной уже в наше время микроновелле Макса Фрая, в комическом виде отразившей всю русскую литературу: «Следующим летом я вернулся в Дубраву и узнал, что Степан помер, свалившись с лошади... И Анюта его померла от какой-то неведомой хвори в Великий Пост. И дети их померли. Только младшенький Егорка остался, его взяли к себе сердобольные соседи. Впрочем, на следующий год, перед самой Пасхой, помер и Егорка». Действительно, все умерли. Русская литература давно бродила по склонам Эвереста страданий, но только Андреев забрался на вершину. Выше никто из последующих певцов чернухи уже не поднимется: будут разоблачать либо исторические явления (сталинизм), либо новые пороки (наркоманию), но вот такого плача над обыкновенной жизнью никто выдать не сумеет. Приятелям-марксистам и это нравилось: антиклерикал! Они не догадывались, что скоро Андреев превратится в героя своей же повести.

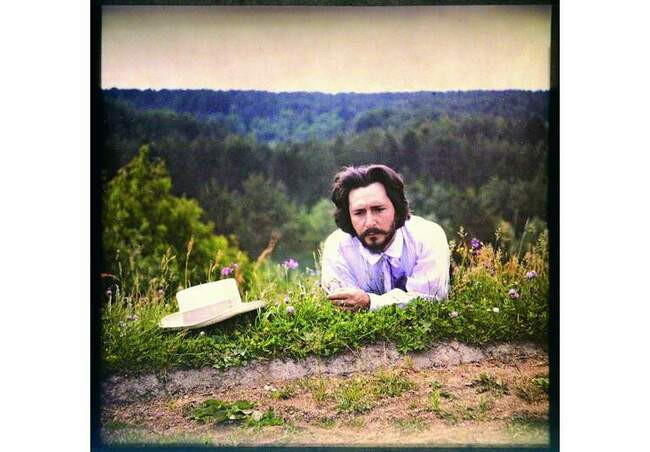

Леонид Андреев

Леонид Андреев

На волнах славы

Есть среди жутких историй Андреева одна, в которой нет ни оживших мертвецов, ни оторванных ног, ни изнасилований. «Из рассказа, который никогда не будет окончен» – зарисовка одной ночи, когда семья, муж и жена, просыпаются, смотрят в окно и видят: на их улице народ строит баррикады. Все возбуждены и ждут карательных войск. Муж и жена спешно собираются. Не то чтобы они революционеры или у них есть какие-то политические взгляды – просто общее настроение уносит их, как бурная река, и они не могут противиться ему. Просыпаются дети; девятилетний сын в ночной рубашонке спрашивает отца: «Тебя убьют?» Конечно же, убьют – отец и мать оставляют детей навсегда, и отец не находит других слов для сына, кроме: «Ну, поцелуй меня. Ты будешь меня помнить?» И родители уходят, прекрасно зная, что обрекают детей на голодную смерть или, в лучшем случае, бродяжничество.

Рассказ не о Первой русской революции, не о баррикадах на Красной Пресне. Он, как и все истории Андреева, – правда о жизни, которую он чувствовал, толком и не зная. Он о чёрствости взрослых, умных людей. Мы гадаем, как тонкая поэтесса Цветаева могла быть так черства к нелюбимой дочери, отданной ею в приют. Могла, поскольку думала, что на свете есть вещи важнее сострадания – поэзия, любовь, счастье. И Андреев в отношениях с близкими часто был нестерпимо бездушен. Однажды Горький, зайдя в гости к приятелю, стал свидетелем такой сцены: в кресле перед камином одетый в чёрное Леонид что-то говорил сидящему на его коленях сыну Вадиму. Мальчик всхлипывал и повторял: «Я боюсь». Алексей Максимович вслушался: Андреев рассказывал ребёнку о том, как непобедимый великан Смерть ходит по земле и душит детей. Когда отец, завидев гостя, велел мальчику идти спать, тот истерически закричал: «Не хочу спать! Не хочу умирать!» Горький попенял другу: зачем пугать ребёнка? «А если я не могу говорить о другом?» – удивился Андреев.

И с женой, несмотря на несомненную любовь к ней, он мог быть таким же чёрствым. «Через год после брака жена точно хорошо разношенный башмак – его не чувствуешь», – ляпнул он однажды прямо при Шурочке. Она умела не обращать внимания на все эти великосветские каламбуры, понимая: у мужа есть то, что он считает более важным, чем любовь к близким, – литература, раздумья о жизни и смерти, и эти странные поступки – часть образа жизни модного писателя.

Но самый жестокий поступок ещё был впереди. В стране кипели революционные страсти, у подъезда Андреева собирались мстительные защитники самодержавия, и он решил уехать из России, вместе с семейством перебравшись в Берлин. Тут Шурочка родила ему второго сына – Даниила. Андреев сперва был вне себя от счастья, но, когда жена, подхватив послеродовой сепсис, через несколько дней скончалась, возненавидел младенца. Умный, талантливый, взрослый человек обиделся на крошечное существо, которое было виновато только тем, что появилось на свет! К счастью, ребёнка усыновили старшая сестра Шурочки и её муж, которому Андреев некогда чуть не наставил рога.

Все ждали, что после утраты верной подруги Леонид уже не оправится. Но произошло удивительное – по приглашению Горького он съездил «полечиться» на Капри и там написал одно из лучших своих произведений – «Иуду Искариота», которым на весь ХХ век задал новое восприятие знаменитого библейского предателя. Далее его ждал один писательский успех за другим – написанную незадолго до смерти жены пьесу «Жизнь человека» поставил на сцене МХТ молодой режиссёр Мейерхольд, да так, что Станиславский сказал: лучше совсем закрыть театр, чем такое ставить. Автору, сидевшему в зале, зрители несли цветы. Так началось превращение Андреева в крупнейшего «литературного генерала» эпохи.

Леонид Андреев

Леонид Андреев

Что у него не клеится, так это личная жизнь. Нет, Андреев вовсе не утратил своей легендарной красоты, а популярность приносит ему лёгкие победы над девушками и замужними женщинами. Но он одержим мыслью о новом браке, и тут ему не везёт – отказ следует за отказом. Что в нём так отпугивает женщин? Его мрачные тексты? Слава сумасшедшего и алкоголика? Про него шутят, что он по очереди сделал предложение всем артисткам МХТ, в том числе Алисе Коонен. В пьяном виде он сватается сразу к обеим дочерям известного петербургского юрисконсульта, сёстрам Денисевич, с которыми его знакомит на отдыхе в Куоккале Корней Чуковский, и – о чудо! – старшая, Анна, уже побывавшая замужем, соглашается.

Брак этот будет странным – знакомые будут недоумевать, что он нашёл в этой женщине с тяжёлым лицом. Родня прежней жены её возненавидит: будут рассказывать, будто она чуть было не погубила младшего сына писателя, – когда трёхлетнего Даню привезли показать отцу, Анна скатила его с горки на санках прямо к полынью. Очень скоро Андреев вроде бы даже уличил её в измене. Но связь между ними была крепка. Она родила ему троих детей, а он построил для семьи новый дом – настоящую башню из слоновой кости: купил участок земли под Петербургом, в финском Ваммельсуу, где по его эскизу рабочие возвели громадный бревенчатый замок. Здесь гостили друзья и родственники четы, одних детей бывало человек пятнадцать! Здесь Анна привела мужу удивительное доказательство своей любви – спасла его… от покушения. Вышло так: сторож замка, беглый каторжник, выдававший себя за политического, повздорил с хозяином и собирался выстрелить в него в упор из револьвера, но супруга Андреева бросилась на него и вырвала оружие.

Жизнь Андреева, казалось, наладилась – он изображал из себя морского волка: садился на собственную моторно-парусную яхту и заплывал далеко в море; купил диво дивное – цветной фотоаппарат – и делал сотни снимков близких. И всё же Чуковский не зря называл все эти его новые ипостаси «масками»: как в эпоху до Шурочки, надрыв следовал за надрывом – Леонид изводил жену ревностью, устраивал пьяные загулы. Доходило до неприличного: раз во время литературного вечера сцепился с Куприным – писатели катались по полу и душили друг друга. С любезным другом Горьким без видимой причины рассорился навсегда. Нет, все эти попытки превратиться в обычного человека, семьянина напоминали об эпизоде из его же рассказа, когда жуткого зомби Елеазара, который должен предстать перед кесарем, гримируют румянами и белилами, стараясь превратить в «красивого старика, спокойного и добродушного деда многочисленных внуков».

Его слава закончилась так же неожиданно, как началась. Когда в Европе загремели пушки, Андреев вдруг преисполнился патриотических чувств – и на скорую руку накатал антигерманскую пьесу. Пьеса была написана фальшиво и поразила читателей откровенной конъюнктурностью. На Андреева полился поток гневной критики – и вдруг увидел он, насколько не любят его коллеги по цеху. Ещё перед войной у Горького вышли «Русские сказки», в одной из которых, прегадкой, был выставлен поэт Смертяшкин, сделавший славу на стихах, потакавших декадентским вкусам публики:

Жизнь – только миг, больной и краткий,

А смысл её – под крышкой гроба!

Едва ли это был выпад только против Сологуба и Блока, которых Горький не любил. Теперь же Андреева высмеивали в лицо, а хвалили всё реже. Февральская революция, которую он встретил с воодушевлением, быстро сменилась хаосом в стране, и уже совсем скоро он стал очевидцем взятия большевиками Зимнего дворца. Леонид пытается протестовать на страницах газеты «Русская воля», в которой год назад стал главным редактором, и обнаруживает, что с идеями происходит то же, что с девальвированными деньгами: то, что ещё недавно выглядело весомым, сегодня не имеет цены. То же самое творится и с его книгами – ещё недавно его сюжеты пугали и заставляли задуматься, а теперь выглядят смешными. Чем может напугать страну, где брат восстал на брата?

Андреев с семейством уезжает в свой «замок». Меняющаяся линия фронта отдаёт Ваммельсуу то во власть белых, то во власть красных. Видя, что Европа склоняется к миру с большевиками, Андреев публикует брошюру «S.O.S.», где призывает иностранные державы к вторжению в Россию. Между тем в Ваммельсуу начинается голод. Анна, оказавшаяся скверной матерью, перестаёт следить за своими детьми, и они дичают – бродят втроём по берегу неприкаянные. Раз сын Савва находит у берега морскую мину и уже было собирается стукнуть по ней палкой, и лишь свирепый окрик подоспевшего отца: «Стой, выпорю!» – спасает жизнь всему выводку.

Но отцу недолго ещё следить за детьми – его здоровье ухудшается, его мучит одышка. В последние годы параллельно с обычным дневником он ведёт другой – пишет от первого лица повесть «Дневник сатаны», где сюжет «Анатэмы» переворачивается с ног на голову – дьявола, воспылавшего любовью к прекрасной, добродетельной женщине, обманывает человек, обещающий за все богатства мира свести его со своей пассией; дьявол передаёт ему все свои сокровища, и человек открывает правду: женщина – обычная содержанка, в ней нет ничего святого. Повесть безрадостная и на удивление графоманская: талант изменяет Андрееву. Его последние годы проходят в многочисленных и несчастных влюблённостях, над которыми иронизирует даже старший сын Вадим, которого он когда-то мучил страшной сказкой о смерти. Наконец, одышка убивает писателя; поехавший за доктором Вадим обнаруживает отца бездыханным на ковре.

Для России эта смерть – одна из многих, она тонет в кровавых волнах междоусобицы, и всё же её замечают. Андрееву воздают должное коллеги по литературному цеху, но в каких странных словах они это делают! В честном некрологе, который напишет о нём Блок, поэт скажет: одинокий и непонятный человек был этот Андреев – с ним можно было говорить о чём угодно, и всегда это что угодно оказывалось пустым, никому не полезным разговором. Но разве эти строки сильнее тех, что написал о себе сам Андреев: «Я отчаяннейший эгоист. Но опять-таки – что ж поделаешь? Чем я виноват, что преобладающее во мне чувство к людям – презрение, а иногда – ненависть?»

Даниил Андреев

Даниил Андреев

Сын за отца

Персонаж Платонова, увидав ссору мужа и жены при маленьком сыне, говорит им: «А вы чтите своего ребёнка. Когда вы умрёте, то он будет». Как странно, что люди, и даже то и дело думающие о смерти, этого не понимают, полагая своё земное существование если не бесконечным, то весьма длительным. И каждый раз ошибаются. Вот был Леонид Андреев с тонким византийским лицом, писал страшное, спорил с другими литераторами, пьянствовал по борделям, каламбурил о вечности – и вдруг исчез насовсем. И остались от него только большеглазые дети, один из которых, мальчик двенадцати лет, жил в московском доме доктора Доброва и его жены, сестры покойной Шурочки.

В сущности, ему повезло – его бабушка, которая младенцем увезла его от отца, души в нём не чаяла. Дом был интеллигентский, и Даня с детства сочинял стихи. Правда, мальчик всё равно чувствовал одиночество. В шесть лет он заболел дифтеритом – сам выздоровел, но выходившая его бабушка заразилась и умерла. И тут на мгновение проглянула в сыне известного писателя мания его отца – выздоровев, он собирался броситься в реку, чтобы встретиться на том свете с бабушкой и мамой, которую никогда не видел. Но, к счастью, это был единственный эпизод. Даниил рос мечтателем, но мысли его ходили далеко от смерти.

Дом Добровых был одинокой крепостью в стране, которая вдруг треснула пополам – отец и брат оказались далеко, за границей, а на смену прежней привольной жизни пришли Гражданская война и бедность. Даниил не мог не думать обо всём этом. В пятнадцать лет он увидел над настоящим, земным Кремлём Кремль Небесный, чьи святилища блистали нездешними золотом и белизной, и понял, что наш мир едва ли таков, каким кажется наивным простакам, – в земном Кремле ворочалось чудовище-государство, над великими городами мира нависали демоницы, но от всего этого было спасение – духи стихий мира. Он ощущал их даже своими ногами: Даниил ненавидел обувь и ходил босиком и в городе. На вопрос будущей жены, художницы Аллы Бружес: что можно почувствовать на грязном городском асфальте? – отвечал: «Безличное ощущение человеческой массы, очень сильное». Он любил бродить по лесам – уходил на несколько дней, почти без еды, ночуя в случайном стоге сена.

Его кумиром был Достоевский, он прекрасно знал поэзию Блока, и ему не составило труда поступить на Высшие литературные курсы. Однако, окончив их, Даниил решил, что всю жизнь будет писать в стол: в советской литературе не было места для поэмы «Песнь о Монсальвате», которую он сочинял – с тамплиерами, миннезингерами и бегущими сарацинами. В зловещем 1937 году он знакомится с Аллой. «Вышел высокий, худой, стройный человек с очень лёгкой и быстрой походкой. Я и запомнила: блоковский ночной снегопад, высокий человек со смуглым лицом и тёмными узкими глазами. Очень тёплая рука». Ему было двадцать, и их любовь долго будет платонической – в гости к ней он будет приходить с тетрадкой стихов или с новой главой романа «Странники ночи». «Лучшее, что во мне есть, – это моё творчество. Вот я и иду к друзьям со своим лучшим», – объяснит он ей просто.

Роман был политическим – не потому, что автор имел какие-то особенные политические идеи, а оттого, что описывал нормальных людей, которым довелось жить в ужасную эпоху. Ночь – это советская тирания, странники – интеллигенты, мечтающие о том, как они наладят жизнь в Москве, когда рухнет неправедная власть: они рисуют чертежи храма Солнца, который будет выстроен на Воробьёвых горах, изучают чередование красных и синих эпох в истории России и занимаются тому подобными невинными вещами.

Даниил Андреев

Даниил Андреев

Роман он не закончил – началась война, и слабого здоровьем Даниила призывают на фронт нестроевым рядовым. Судьба отца словно расставляет на его пути метки – Даниил служит в похоронной команде, которая вместе с войсками движется по заледеневшей Ладоге в осаждённый Ленинград. Вот он, Красный смех! Но вынужденный закапывать в братских могилах страшные, разорванные снарядами трупы, он не поддаётся обаянию смерти – читает над убитыми православные молитвы. И домой возвращается здоровым человеком – откапывает в саду роман, который зарыл, уходя на фронт, и, тратя месяцы на расшифровку страниц, на которых поплыли чернила, перепечатывает роман на машинке. Единственная книга, которую у него принимают в печать – нет, конечно, не «Странники ночи», а монография о русских исследователях горной Средней Азии: в биографиях путешественников он видит что-то родное – тоже странники.

Через два года после войны его вдруг приглашают в Харьков прочесть лекцию об этих самых путешественниках. Это чекистская инсценировка – автомобиль, на котором его якобы везут в Харьков, уже не привезёт писателя обратно. А вскоре с обыском нагрянут и к Добровым. Антисоветский роман изъят, после полутора лет следствия Андреев, Алла и «подшитые к делу» дети Добровых получают высшую меру – 25 лет заключения. Смертная казнь тогда была временно отменена, и только это спасло всем обвиняемым жизнь. Добровы погибнут в мордовских лагерях, а роман, в опровержение известной фразы Булгакова, будет сожжён. Андреев, якобы организатор антисоветской группы, планировавшей убить Сталина, сидит во владимирской тюрьме – в академической камере, где его товарищами по несчастью оказываются депутат царской Думы Шульгин, некогда принимавший отречение из рук Николая II, и знаменитый физиолог, будущий академик Парин.

Андреев не побеждён: он продолжает писать – на клочках бумаги создаются наброски «Розы мира». Клочки дружно прячут всей камерой – даже пленные немцы и японцы, не понимающие, что это и зачем написано. Те, кто знает, чей сын этот человек, разбирают микроскопический почерк и поражаются – да, мощь фантазии та же, что и у отца, но как она светла! Там, где Леонид, подобно скульптору Аврелию, мастерски творил бесформенную кучу обломков, у Даниила возникает многомерный мир: он позволяет читателю покинуть камеру и уйти в любую из сфер, которая возвышается над этим серым потолком.

Умирает Сталин, и вошедший в барак, где живёт Алла, надзиратель буднично говорит: «Собирайся с вещами, завтра выходишь на волю», – и вот уже Алла в золотеющем мордовском лесу. За несколько дней она добирается до Москвы, и во владимирской тюрьме попадает на свидание с мужем. В малюсенькой комнате он поднимает её на руки, а потом рассказывает, как ему тут живётся, очень оптимистично: «Знаешь, носовые платки – великая вещь! Если один подстелить под себя, а другой – сверху, кажется, что не так холодно». Жена убеждает его написать заявление на имя Маленкова – сейчас многие дела пересматриваются, вот увидишь, и тебя отпустят. Андреев пишет, ничего не скрывая: Сталина убивать я не собирался, но, «не убедившись в существовании в нашей стране подлинных, гарантированных демократических свобод, я и сейчас не могу встать на позицию полного принятия советского строя». На свободе он окажется только через три года, уже после ХХ съезда КПСС. Выйдет инвалидом – после тяжёлого инфаркта в камере.

Даниил Андреев с женой и музой Аллой Александровной

Даниил Андреев с женой и музой Аллой Александровной

«Мы взялись за руки и пошли в Подсосенский переулок к моим родителям, потому что ничего своего у нас не было», – вспоминает Алла. Деньги приносят друзья и знакомые. Не имея права прописки в Москве, он живёт в деревне Копаново, на берегу Оки. Сюда его приезжает повидать брат Вадим. Участник французского Сопротивления, выживший в концлагере, он получил советское гражданство, но в СССР жить не собирается – обосновался в Нью-Йорке и работает в ООН. Вышедший на свободу Парин устраивает Андреева в кардиологическое отделение Института Вишневского. Даниил понимает, что болезнь не победить, и старается только обогнать её: успеть закончить свой самый большой труд – «Розу мира». Единственный читатель книги – Алла.

Перед её взором разворачивается огромная многослойная вселенная: Даниилу удалось связать воедино прошлое, настоящее и будущее России и всего мира. Наша Земля – Шаданакар – служит ареной битв между тёмными и светлыми монадами. Заступниками служат творцы-демиурги, пытающие добиться того, чтобы каждая великая страна соответствовала своему небесному идеалу – затомису. Но добиться этого трудно – пастырь русского сверхнарода, демиург Яросвет, вынужден время от времени творить демонов-жругров, которые помогали бы русским отражать внешнюю угрозу. Первый жругр помог русским отразить кочевников, но превратил Ивана Грозного в марионетку в своих руках и довёл Русь до Смуты. Второй жругр курировал Романовых, но погиб, не в силах справиться с проблемами, мучившими страну. Третий жругр, большевистский, выл от боли, когда умер Сталин, но пока ещё не побеждён. Борьба идёт, но Руси обещан Небесный Иерусалим: дочь от брака Яросвета с Соборной душой русского народа Звента-Свентана, прототипами которой послужили сама Алла и другие женщины-друзья, которые помогали Андрееву на его пути, создадут Розу Мира, будущую мировую гармонию.

«Наша любовь и совместная жизнь - величайшее счастье, какое я знал в жизни» - Даниил Андреев о жене Алле

Дописать книгу Даниил успел, а потом – принялся умирать. «Наступили последние сорок дней жизни. Они были совсем нереальны. Умирал он тяжело», – напишет Алла. Благополучный брат в Америке пережил Даниила на целых семнадцать лет и тоже внёс вклад в литературу – нет, не своими стихами, а тем, что вывез из СССР копии книг Солженицына. Но даже он не увидит времени, когда «Роза мира» наконец получит признание тысяч поклонников этой сложной и неординарной книги. Правда, церковь эту «секту андреевцев» осудит – это же не православие, а кришнаизм какой-то, прости Господи.

Пасха в Иерусалиме

Дети не должны, не обязаны искупать грехи отцов, но в действительности они делают это сплошь и рядом. Не так интересны вопросы, почему Леонид Андреев писал о смерти или был ли он и впрямь талантлив. Ну конечно, был: то был гениальный скрипач Паганини, способный сыграть любую мелодию всего на одной струне, но только на одной. Гораздо интереснее, почему публика его подняла на щит. Ответ тут кроется в самих исканиях русской интеллигенции начала ХХ века. Не секрет, что она была по преимуществу неверующей – православные священники громами и молниями потрясали над её головами, надеясь её образумить, но нет, писатели, журналисты, учёные только посмеивались в ответ или скорбели о том, что никакой души нет и быть не может, а человек – лишь испуганное животное, обречённое на смерть.

Винить ли русскую интеллигенцию за эту «бездуховность»? Конечно, она глянула в глаза материалистам-елеазарам, узнавшим о мире гораздо больше, чем церковь – о дарвинизме и марксизме, объясняющая сила которых была очевидна. Но почему в Европе те же учения не убили в интеллигенции веру? Вина лежит, вероятно, и на самой Православной церкви. Католики и особенно протестанты понимали, что в новую эпоху нельзя «жить законом, данным Адамом и Евой», и готовы были принимать весьма неординарных околохристианских мыслителей, таких как Честертон, Клайв Льюис или Толкиен. Это давало вере новую силу, позволяло объединить её со светским мировоззрением, примирить с социализмом и наукой. У нас же церковь отлучила даже бесконечно далёкого от атеизма Толстого. Стоит ли винить Андреева и его многочисленных единомышленников, что их вера не могла питаться крошками от куличей и пасхальных яичек?

О нет, эту «дыру в форме Бога» в русском сердце, которую потом аккуратно прострелили большевики, помогла начертить и сама церковь. И неудивительно, что богоискательство продолжилось и в советскую эпоху. Я вовсе не зря дважды упомянул платоновских героев: их пути, как и пути многих персонажей советских авторов, – непрестанный поиск смысла жизни, поиск высшей правды. Этот поиск не мог быть православным, но, вне всякого сомнения, оказался религиозным. И Даниил Андреев, по сути, стремился заживить эту же кровоточащую дыру. Конечно, он ушёл от православия: в его мире живут Бог Отец и Святой Дух, но сам этот мир соткан из индуистских, греческих и гностических мифов. Он – сплошное язычество, но он и теофания, прославление Бога. Нет сомнений, грех отцовского неверия Даниил искупил сполна. Андреев-старший предавался отчаянию на свободе, в здравии и радости, Андреев-младший растил надежду в тюрьме и болезни. Не словом, а жизнью своей он сказал нам: Пасха в Иерусалиме и все убитые скоро воскреснут – подлинно, истинно, несомненно.