Долг в обмен на продовольствие

Исторически, привилегированные сословия получали статус и финансовые дивиденды по итогам «общественного договора» — взамен несения службы на царя-батюшку и во благо Отечества. «Обратной связью» во дворец от сиятельных вельмож летели письма, вроде того, что граф Михаил Воронцов писал Елизавете: «Мы все верные ваши рабы без милости и награждения вашего императорского величества прожить не можем. И я не единого дома фамилии в государстве не знаю, который бы собственно без награждения монаршеских щедрот себя содержал». А что — альтернативных возможностей получения финансовых благ сжатыми темпами тогда, собственно, не было: эффективность ведения сельского хозяйства в нравы не вошла, то же с предпринимательством.

Ключевой индикатор богатства — не Forbes, а количество крепостных и земель. Например, екатерининский приближенный князь Григорий Потемкин лишь за два года получил 37 тысяч душ — целый уездный город.

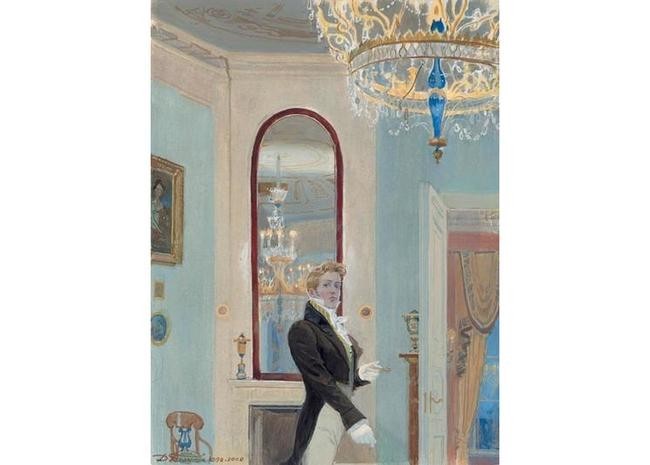

Обязательность для высшей знати гражданской и военной службы закрепил Петр I. А уже Петр III ее отменил «Манифестом о вольности дворянству». Однако по факту таких вольностей, как свободный от службы график молодые люди в подавляющем большинстве себе не позволяли. Это было не модно.

Самой престижной считалась военная служба. Как пишет культуролог Юрий Лотман, военное поприще представлялось настолько естественным для дворянина, что отсутствие этой черты в биографии должно было иметь какое-либо специальное объяснение, например, болезнь или физический недостаток. Большинство штатских чиновников или не служащих дворян имели в своей биографии хотя бы краткий период, когда они носили военный мундир. Достаточно обратить внимание на окружение Пушкина, чтобы убедиться — лишь единицы никогда не носили мундира.

Правительство также весьма отрицательно смотрело на «уклониста». Екатерина II, прочитав в показаниях арестованного Новикова, что, прослужив всего шесть лет, он вышел в отставку 24 лет от роду поручиком, раздраженно писала: «Можно сказать, что нигде не служил, и в отставку пошел молодой человек, следовательно, не исполнил долгу служением ни государю, ни государству».

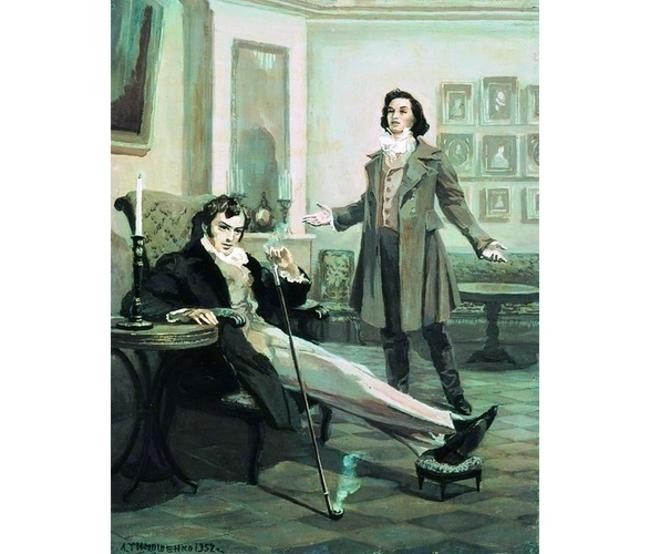

Но, несмотря на богатство и род деятельности, чтобы тебя приняли в обществе, нужно быть, как бы сейчас сказали, еще и рукопожатным, а тогда — comme il faut — благовоспитанным. И поскольку это неписаные правила — понятия, хоть и совсем другого порядка, — соблюдались они неукоснительно. В противном случае можно было быстро схлопотать емкий эпитет к своей визитной карточке, как это произошло с героем Толстого. «Пьер был неуклюж… он, как говорится, не умел войти в салон и еще менее умел из него выйти, то есть перед выходом сказать что-нибудь особенно приятное… И, отделавшись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась к своим занятиям хозяйки дома», — такой вердикт был вынесен Пьеру Безухову после его первого выхода в свет.

Светский путь. Правила хорошего дома

Чужого от светского хищника высшая знать отличала с полуслова и полуоборота. Кратко, четко, самокритично эти признаки описаны у Льва Толстого и находят подтверждение в «Евгении Онегине» Александра Пушкина. Итак, четыре правила.

Первое и главное различие благовоспитанных от неблаговоспитанных — в отличном французском языке и особенно в выговоре. В народе говорили: язык может до Киева довести. Знати и «подающим надежды» нужно было до гостиных приличных домов и Киева, и Москвы, и (особенно желательно) Петербурга. «Человек, дурно выговаривавший по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти», — так размышлял шестнадцатилетний герой повести «Юность».

«Знание французского языка служит как бы пропускным листом для входа в гостиную «хорошего тона». Он часто решает о вас мнение целого общества и освобождает вас, если не навсегда, то надолго, от обязанностей проявлять другие, важнейшие права на внимание и благосклонность публики», — вспоминал действительный член Академии наук, историк литературы и цензор Александр Никитенко. Как сын крепостного, он сам далеко не сразу был допущен из светских сеней в большие залы.

Менее распространен, чем французский, был немецкий язык. Английский, к слову, тогда знали совсем немногие. Уже в сочинениях следующих поколений будет иронично подмечено, что-то была «эпоха, когда перо умело строчить одни французские фразы, а самую простую деловую бумагу с трудом могли сочинить по-русски».

Для разночинной (межсословной) интеллигенции в XVIII — начала XIX века подобной системой распознавания «свой-чужой» была латынь. Приметой именно академической учености. Еще Михаил Ломоносов кричал в Академии одному из своих противников: «Ты де што за человек… говори со мною по латыне» (раз не можешь — значит не ученый!). Аристократия, да и вообще, все желавшие поступить в университеты, тоже должны были знать латынь — но глубина этих познаний могла закончиться на уровне гимназических «читаю со словарем».

Вторым условием были ногти, длинные и чистые. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» — из «Евгения Онегина» слов про маникюр не выкинешь. Да, что там говорить — на известном прижизненном портрете Александра Сергеевича Кипренского кисть поэта запечатлена с длинными холеными ноготками. Утверждается даже, что на мизинец, где был особенно длинный и красивый ноготь, «солнце русской поэзии», ложась спать, надевал специальный чехольчик, дабы не сломать этот предмет особой гордости.

Третье условие — умение кланяться, танцевать и разговаривать. Екатерина II на вопрос Фонвизина: «Отчего у нас не стыдно не делать ничего?» — отвечала: «…В обществе жить не есть не делать ничего».

Реверанс, постановка корпуса, искусство светской беседы и многозначительного молчания — всё не случайно. Все на своем месте. И место это четко будет указано самым простым движением. «…Вошел массивный, толстый молодой человек… Этот молодой человек был незаконный сын знаменитого Екатерининского вельможи, графа Безухого, умиравшего теперь в Москве. Он нигде не служил еще, только что приехал из-за границы, где он воспитывался, и был в первый раз в обществе. Анна Павловна приветствовала его поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии в ее салоне», — так, со сдержанным оптимизмом общество встретило Пьера Безухова.

Искусство этих точных и непринужденных поклонов, как и свойственно экспромтам, было тщательно подготовленным и вырабатывалось в результате длительного обучения.

Относительно поклонов, танцмейстер Людвиг Петровский в своей книге «Правила для благородных общественных танцев» писал: «При появлении в обществе незнакомца прежде, нежели узнают о его достоинстве, обращают внимание на вид его и движения. … Человек благовоспитанный сам знает, где и какой поклон сделать должно. От тех, которые никогда не обращали внимания, как прилично ходить, сидеть, кланяться, ничего приятного ожидать нельзя».

Танцевальная муштра начиналась лет с 5−6. Для детей даже устраивались отдельные балы. Длительные тренировки под руководством профессиональных специалистов вырабатывали в благородном подопечном рефлексы светской группировки в нужные позы, навыки уместных поклонов и вообще развивали умение непринужденно чувствовать себя в любой ситуации. Разночинец не был посвящен в тайны этого искусства, поэтому, попадая в светское общество, чувствовал себя «без языка», преувеличенно неловким.

Четвертое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки. Эту же отстраненность и утомленность суетным мы видим у Евгения Онегина. В конце 1810-х — начале 1820-х гг. на поведении франтов начала сказываться «аглицкая» мода, требовавшая «странного». Она совпадала с бытовыми клише романтизма.

В отличие от петиметра XVIII в. — подражателя французскому высокомерному щеголю — русский денди пушкинской эпохи культивировал не утонченную вежливость, искусство салонной беседы и светского остроумия, а шокирующую небрежность и дерзость обращения. «.Я с завистью смотрел на них и втихомолку работал над французским языком, над наукой кланяться, не глядя на того, кому кланяешься, над разговором, танцеваньем, над вырабатываньем в себе ко всему равнодушия и скуки, над ногтями, на которых я резал себе мясо ножницами, — и все-таки чувствовал, что мне еще много оставалось труда для достижения цели…», — резюмирует герой не нашего времени в повести «Юность».

Стабильность — признак мотовства

История давней российской дружбы с Breguet, Moët и Veuve Clicquot — отлита в золоте, обмыта игристым и увековечена в классике. Еще в самом начале XIX в. эти бренды разглядели в загадочной русской душе и масштабном рынке огромные перспективы. И даже в период санкций Отечественной войны 1812 года «Вдова Клико» (Veuve Clicquot) ввозилось в Россию, фактически, контрабандой. Классика.

Именно эту страсть инкриминировали Онегину — «вдовы Клико или Моэта Благословенное вино». Мол, дорогое импортное вино он пьет стаканами. И это пока степенные соседи употребляют напитки домашней фабрикации: наливки, яблочную и брусничную воды. Заквашивали их дрожжами, хмелем, а после того как перебродят, разбавляли водкой «по вкусу». Самостийно и патриотично.

Чтобы не пропустить званый обед у соседей и приятелей, Онегину служил швейцарец Breguet («Пока недремлющий брегет /Не прозвонит ему обед»). Даже переменчивая мода не смогла разжать этих крепких российско-швейцарских часовых объятий. И это несмотря на то, что далеко не всегда хронометр удерживался в тренде и положительно сказывался на имидже щеголя. В комедиях XVIII века ношение часов порой и вовсе — предмет иронии:

— Скажите, мистер Пелэм, а вы уже купили часы у Бреге

— Часы? — переспросил я. — Неужели вы полагаете, что я стал бы носить часы? У меня нет таких плебейских привычек. К чему, скажите на милость, человеку точно знать время, если он не делец, девять часов в сутки проводящий за своей конторкой и лишь один час — за обедом?

Симпатия к швейцарским часам — теперь такая же классика, как страсть русских к французским нарядам. Иные светские дамы, как, к примеру, графиня Мария Разумовская, готовы были почти месяц провести в пути в Париж, лишь бы добыть к важному мероприятию сущую безделицу — платьев триста из новых коллекций.

Модный отечественный адрес долгое время тоже оставался неизменным — Кузнецкий мост. Менялись поколения, тренды и маршруты, но, как фен-шуем заговорённый район, из моды не выходил. Здесь были сосредоточены французские лавки «Аме, Арман, Венсен, Моро, Пансмаль, Шальме, Шеню и пр.» Число их было очень велико, а состав постоянно менялся.

А вот духи в Российской Империи вошли в моду значительно позже, чем в Европе. В начале XIX в. они еще считались у нас новинкой. Впрочем, и ванну принимать там было принято намного реже: Людовику XIV приписывают фразу, что настоящий француз моется только два раза в жизни — при рождении и после смерти.

В российскую парфюмерную моду первыми, еще при Екатерине II, явились «Амбровые яблоки» — род саше (считались предохранительным средством от чумы и других эпидемических болезней), потом — кармская мелисная вода и лавандовая настойка. Модный итальянский парфюмер Меркурио Франжипани пристрастил дам к первым духам с претенциозным названием «Вздохи Амура» и «Франжипан». Более привычный отечественному слуху одеколон оказался и впрямь модным трофеем, появившимся после похода наших войск на Францию.

Из «салонных» уходовых процедур предпочитали телятину и отвары. Живший в XIX веке писатель Михаил Пыляев насобирал таких историй на целый сборник о «замечательных чудаках и оригиналах». Итак, в числе косметических средств наши красавицы-прабабушки употребляли для лица следующие простые вещи: для мягкости кожи обкладывали лицо на ночь парной телятиной; от веснушек натирали лицо раздавленными сорочьими яйцами; для гладкости и белизны употребляли дынное семя, тертое с бобовой мукой, также огуречное молоко; прыщи с лица сводили отваром травы иссопа; для восстановления своей увядшей телесной красоты брали молочные и земляничные ванны. Для белизны лица барыни натирались свинцовыми белилами, румянились, получаемой из насекомых, кошенилью и даже втирали в лицо бодягу.

Лошадиная сила передвижения

Аристократия и ей сочувствующие ездили, во-первых, очень быстро, во-вторых, в каретах, в-третьих, с мальчиками-форейторами, которые соревновались в силе голоса. У русской знати допетровских времен признаком важности пассажира считалась медленная езда. В XVIII в. возобладала общеевропейская «щегольская» мода очень быстрой езды по людным улицам города. Правда, это не означало своевременного прибытия. Как приведено в модном романе того времени, «если человек достоин того, чтобы его пригласить, он, разумеется, достоин и того, чтобы его подождать».

Отдельная история — модели транспортных средств, количество впряженных «лошадиных сил» и тюнинг.

Карета — основное средство передвижения в XVIII — начале XIX в. Это еще и роскошь, и мерило социального достоинства. В основе такой философии — петровская «Табель о рангах», которая требовала, «чтоб каждый экипаж… имел, как чин и характер его требует». Ко времени Екатерины II стоимость карет некоторых вельмож равнялись населенным имениям. В пушкинский период содержание собственной кареты с лошадьми и кучера тоже было очень дорого. Поэтому зачастую их просто нанимали. Бренд-мастера, роскошный декор и представительность обслуживающей комфорт и амбиции свиты — все это, естественно, определяло статус выезда. Даже количество фонарей (один или два) или факелов кареты свидетельствовало о важности седока. В 1820-е гг. «двойные фонари» — признак лишь дорогой, щегольской кареты.

Когда вельможа отправлялся в путешествие на казенных лошадях — «на перекладных» — количество «лошадиных сил» выдавалось тоже по чину и званию. Так, неслуживший (как Онегин) или чиновник 13-го класса имел право лишь на трех лошадей; особы 1-го класса — на 20 лошадей, 2-го — на 15, а 3-го — на 12. От того же «политеса» зависела и очередь обслуживания. Обычному путешественнику часто приходилось просиживать на станциях долгое время в ожидании лошадей. Все строго по табели о рангах и протоколу:

Пустилися к нему купцы на бегунах,

Художники (ремесленники) пешком, приказные в санях,

Особы классные в каретах и колясках

И на извозчиках различны лица…