Грифоны, рогатые монстры, львы с крыльями, слоны с когтистыми лапами, скорпионы с человеческими головами и люди с рыбьими хвостами – всё, что могла изобрести прихотливая фантазия средневекового скульптора, всё это воинство преисподней высыпало на фасад собора, пришло туда, куда им путь воспрещён. Чудовищ обычно пускают лишь на крышу собора и на водостоки, а фасад собора традиционно украшен тремя рядами святых: первый ряд – апостолы, потом – святые отцы и мученики, потом – короли Франции. И в дижонском соборе тоже три ряда скульптур, но это сплошь босховские создания, один персонаж другого страшней. Глядя на лающие и воющие изваяния, не возникает сомнений в святости места: да, эти чудища не божественной природы; просто уж так причудлива наша жизнь, что вера торит себе путь через волшебные леса, населённые чудовищами. В картинах Босха так часто бывает: художник рисует Рай, но из райских кущ выглядывает чудовищная морда посланца Ада. Однако всё вместе – чудовища, райские кущи, здание собора создают портрет цельного убеждения, стойкой веры. Просто вера – не догматична, вера рождается из противоречий, из единения с миром, из снисхождения и широты. Аббат Сюжер, друг и советник Людовика VI и Людовика VII, упорный человек, фактически вдохновивший Европу на создание готического стиля, выдержал долгий спор со своим оппонентом отцом Бернаром Клервоским, отвергавшим готический стиль как неуместное нарушение канонов веры. У последнего были веские основания опасаться готики.

Конрад Виц. "Св. Екатерина и Мария"

Конрад Виц. "Св. Екатерина и Мария"

Готика с её прихотливыми высокими окнами и розами соборов (что фактически означает разрушение монолитной романской стены), скульптурами чудищ и искажёнными по отношению к классике пропорциями словно стирала границу между зданием и средой вокруг здания. Собор и возвышается над городом, и растворяется в городе одновременно. Наиболее распространённая метафора, употреблявшаяся в отношении собора, – лес, сад. Прихожанин входит в собор, как странник в зачарованный лес. Колонны подобны стволам, переплетение нервюр – это переплетение ветвей, химеры и горгульи обитают в лесу на равных правах со святыми, а чтобы добраться до табернакля с Девой Марией, до кафедры с проповедником, прихожанину надо пройти диковинными тропами нефов, поплутать среди капелл.

Метафора сада и леса стала в европейском искусстве одной из главных метафор – через этот образ художник постулирует свою веру. И, чтобы собор XIII века не остался одиноким в этой истории, обратимся к саду, написанному одним из самых известных художников Нового времени.

У Винсента Ван Гога есть картина «Внутренний двор госпиталя в Арле», изображающая больничный сад. Сделана вещь во время первого кризиса, когда Ван Гог попал в больницу с нервным расстройством, в 1889 году. Писал он картину целых пять дней, необычно долгий срок для Ван Гога, выполнявшего в ту пору по три пейзажа в день. Срок написания важен, поскольку вещь скомпонована тщательно и композиция продумана. Перед нами классический французский регулярный парк: клумбы, тропинки, фонтан, цветы – на первый взгляд всё благостно и покойно. В пейзажной живописи Франции есть сотни холстов наподобие этого, приятные картины загородной жизни. Однако холст Ван Гога вызывает иррациональную тревогу.

Конечно, эту вещь написал человек, находящийся в отчаянии, он писал пейзаж, глядя из окна больничной палаты, да и глядеть ему оставалось всего год – он застрелился спустя год с небольшим. Но знания фактов биографии художника, хоть и важны, не объясняют всего: картина всё же написана об ином. На картине всё пёстро и благоуханно – но трагедия прячется в цветах, и объяснить природу трагедии затруднительно. Почему нарисованы цветы, а на душе тревога?

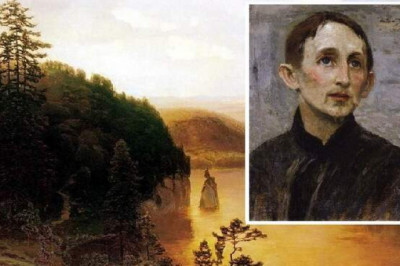

Трудность того же свойства испытывает зритель перед работой Босха «Сад земных удовольствий», вещью, написанной в жизнерадостных тонах и населённой красивыми людьми.Трава в босховском саду сверкает жизнерадостной зеленью, и небо над садом сияет голубизной; но изображённый мир наслаждений почему-то пугает.

Иероним Босх. "Сад земных наслаждений"

Иероним Босх. "Сад земных наслаждений"

Кстати, это одна из немногих картин Босха, в которой ужасных событий не происходит совсем, чудища не терзают людей. Как правило, Босх, и в этом его особенность, населяет все три части классических триптихов (Рай – Земная жизнь – Ад) чудовищами. В отличие от своих учителей и предшественников – ван дер Вейдена или Мемлинга, писавших ужасный Ад контрастным к спокойному Раю, – Босх писал инфернальных монстров везде, даже в Раю. Его чудища способны пролезть в любую щель. По мысли Босха, убежища человеку нет нигде: человеческое начало гнилое по самой сути своей – ничто человека не спасёт, он будет уничтожен. Адские фурии на картинах проникли в самый Рай, даже к Деве Марии в сцену Благовещения. Не только земная юдоль во зле лежит, но и райские кущи отравлены. Так вот, в «Саду земных наслаждений» ничего этого нет; даже изображённый в правой части триптиха Ад – и тот не такой уж страшный. Самый сад – просто-напросто очарователен; кавалькады резвящихся кавалеров, нагие красавицы на ложе из цветов, гигантские фрукты и раковины, диковинные птицы и рыбы – всё это скорее напоминает императорские забавы, коим предавался Франциск в Фонтенбло, например, но отнюдь не Ад. Подобные картины забав и развлечений в изобилии писали в то время художники школы Фонтенбло – равно как импрессионисты, современники Ван Гога, в изобилии писали сады и клумбы. Однако и «больничный сад» Ван Гога, и «сад удовольствий» Босха не забавляют и не радуют. Глаз видит пёстрое и приятное, яркие краски сами по себе красивы, изображённый объект тоже красив, а полученный эффект – уродлив. Сад земных радостей сообщает нам неприятную правду: за легкомыслие и внешнюю красоту платят вечными муками; выражена эта мысль внешне очень красивыми цветами, но по сути картина страшна: мы ведь знаем из других картин Босха, что этих праздных забавников ожидает.

Странное сочетание качеств в одном образе – красивое/ужасное, но как оно привычно нашему глазу. Разве гладкие, отполированные стволы орудий не пугают? Разве христианская мораль не предупреждает о прельстительности порока?

Ван Гог как-то написал в письме к брату, что в картине «Ночное кафе» (написано за полгода до «Больничного сада») он хотел передать атмосферу, в которой «можно сойти с ума и совершить преступление». И действительно, несмотря на сверкающие (чуть ли не праздничные) цвета, картина «Ночное кафе» оставляет в зрителе то чувство, какое бывает в преддверье беды, но облечь это чувство в слова непросто. Скорее всего, художником (сознательно или нет – иной вопрос) нарушена гармония, которая в нашем восприятии связывает предметы окружающего мира. Наш глаз беспокоит нарушение баланса, меры, цветовых соотношений, света и тьмы. Ван Гогу удавалось разбалансировать наше привычное восприятие – отсюда беспокойство.

Но и так сказать мало. Внести волнение в картину темпераментным мазком и кричащим цветом – этот приём был освоен многими: начиная от Мунка и Сутина и кончая немецкими экспрессионистами, темпераментное движение всегда выручало художника, если особенно нечего сказать.

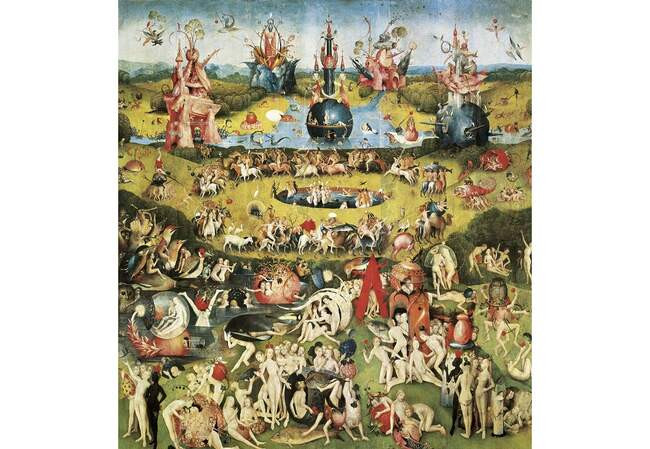

Ван Гог. "Сад пастора в Нюэнене зимой"

Ван Гог. "Сад пастора в Нюэнене зимой"

В случае Ван Гога мы должны примириться с тем, что мастер, с именем которого у нас ассоциируется бешеная размашистая живопись, старался обуздывать свой темперамент. Ван Гог (в противоположность мифу о нём) был не сторонник размашистого письма; он тщательно вырисовывал каждую травинку, каждый цветочек, был педантичен совсем как бургундский мастер. Именно въедливый, кропотливый метод работы Ван Гога и показывает его экстатическое состояние духа. В этом он родственен великим бургундским художникам XV века – мастерам колючих подробностей. Что же касается Босха, то немцу из Бургундии (Босх родился ещё в герцогстве Бургундском, которое распалось, когда мастеру было 27 лет) бурные и бравурные жесты вообще не свойственны. Ван Гог, кстати, уроженец того же Брабанта, что и Босх, темперамент въедливой бургундской школы унаследовал генетически. Уже по ранним, голландского периода, картинам видно, с какой пунктуальностью художник относится к деталям, не пропускает ни одной подробности, напротив, заостряет их. Законы античной гармонии, то есть законы болонской школы академизма, эту гармонию воплощавшие, требуют от мастера обобщений. Академик итальянской школы скорее пропустит неудобную в изображении деталь, пожертвует ею ради монументальной общей формы. Северная школа обобщений, скрадывающих противоречия, не знает: здесь смысл – в острых мелочах. Мазок к мазку, травинка к травинке, тщательно вырисованные лепестки цветка, с предельным вниманием пересчитанные ветки и стебли; с таким дотошным вниманием рисуют миниатюристы в средневековых хрониках. Изображение сада выполнено Ваг Гогом с усердием вышивки, но в аккуратнейшем саде, вышитом на полотне, ожидаемой гармонии нет – напротив, возникает ураган.

Эффекта смятённой гармонии северные мастера добивались не разнузданным мазком, но уверенным и сухим движением обученной руки.

Если сопоставить упомянутую картину Ван Гога с триптихом Босха, легко увидеть сходство в обдуманной композиции пространства сада (речь о центральной части триптиха, где изображён собственно сад). Оба сада-парка разбиты по той же схеме: фонтан в центре лужайки, круговое расположение посадок, цветники и кустарники, замыкающие пространство в кольцо. И в том и в другом случае пространство утопает в цветах. В картине Босха цветы переплетены с людьми, порой прорастают из самих людей. В безлюдной картине Ван Гога (в галерее больницы видим лишь одного человека, приговорённого дефилировать по кругу; спустя год Ван Гог напишет круговую «Прогулку заключённых») цветы играют роль персонажей.

Сходство трактовки пространства поражает; сомнений в том, что Ван Гог сравнивал свою композицию с босховским садом, нет. Дело не только в том, что Винсент Ван Гог был исключительно образованный художник, в молодости провёл месяцы в Брюсселе и Антверпене (столицах бургундской культуры), где изучал богословие и музеи. Дело в том, что в своём южном цикле – арльском и Сен-Реми – Ван Гог изображал Ад на земле и для этой метафоры он обратился к опыту средневековой Бургундии. Образ сада он позаимствовал непосредственно из богословской литературы, подробности композиции – из босховского триптиха. Сад земных наслаждений (или отдыха в лечебнице), тропинки которого ведут к адским мукам, – эта мысль родственна и «Ночному кафе», и «Жнецу», и «Красным виноградникам в Арле. Монмажур».

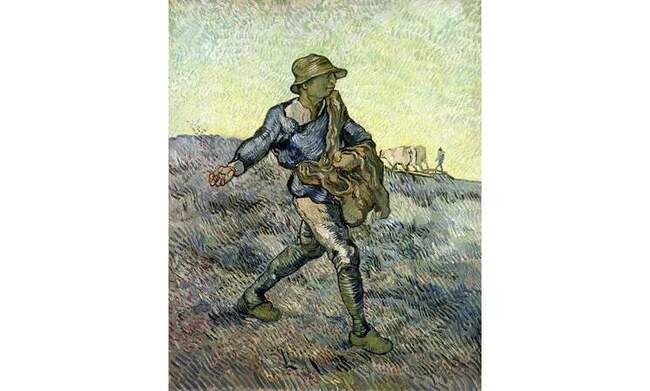

Винсент Ван Гог. "Сеятель" 1890 год

Винсент Ван Гог. "Сеятель" 1890 год

Знаменитые «Красные виноградники» (Арль, 1888, ГМИИ им. Пушкина) Ван Гог писал как реплику на классическое средневековое изображение Ада. Винсент Ван Гог был богословом, сыном пастора и сам работал пастором в Боринаже: сознание того, что «вертоград Господень» есть определение земного бытия, было пастору присуще по определению. Виноградник есть метафора человеческой жизни; написать виноградник, взорванный всполохами красного цвета, написать фигурки виноградарей, корчащихся в пламени алых гроздьев, – что же это иное, как не высказывание босховского толка: земная жизнь стала Адом, языки пламени охватили людей уже здесь, в Божьем вертограде. Сравните этот красный виноградник с босховским Адом – помните у Босха: красная почва, словно выжженная адским пламенем? Красная субстанция адского ландшафта сжигает все иные цвета, заставляет фигурки людей страдать от невыносимой жары преисподней. Но разве красная земля в саду лечебницы (холст, где Ван Гог изобразил доктора Рея перед зданием больницы) не похожа на эту адскую почву? Арльские овраги и сплетения кипарисов – как похожи они на диковинные пейзажи бургундских мастеров и сколь мало напоминают работы современников.

В свой закатный час, в арльской мастерской, Ван Гог пришёл к синтезу южной и северной школ – объединил в своём рисовании фламандскую педантичность и французскую яркость; так возник эффект средневекового бургундского письма. Впрочем, то было не возвращение к эстетике Нидерландов, но симбиоз двух школ. То, что Пушкин называл «фламандской школы пёстрый сор», а именно рассыпанные подробности бытия, которые фламандец не хочет упустить, и монументальные обобщения латинских мастеров – синтез этих двух начал и дал то, что мы знаем по средневековому бургундскому искусству, по работам Мемлинга и Босха. Ван Гог пришёл к средневековым решениям спонтанно, словно сама пластика Бургундии (Арль – столица Бургундского королевства), сам факт рождения (он родом из тех же мест, что и Босх), сами странствия (как типичный бургундский мастер, он перемещался всю жизнь с севера на юг, от протестантизма к католицизму) вывели его на эти метафоры. Сопоставьте «Кирху в Нюэнене» и церковь, написанную им в Сен-Реми, чтобы увидеть дистанцию, пройденную протестантским проповедником.

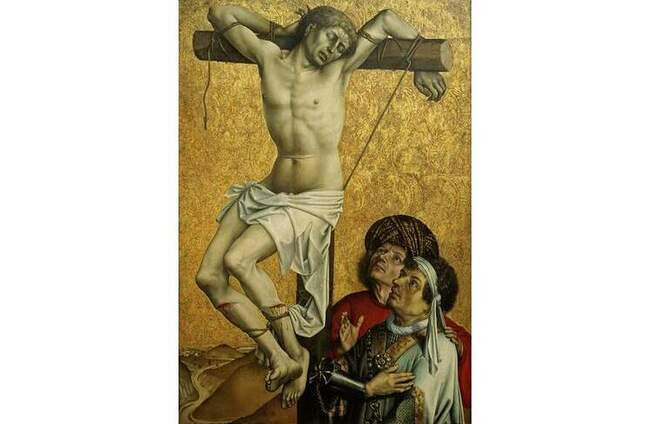

Робер Кампен " Раскаявшийся разбойник"

Робер Кампен " Раскаявшийся разбойник"

Картины последних лет (все свои сюжеты Ван Гог долго обдумывал и уточнял) – это средневековые метафоры, родственные скульптурам с тимпанов соборов или миниатюрам мастеров бургундского средневековья. Сеятель, Виноградарь, Пахарь, Косарь, Жнец – все эти профессии художник осмыслял именно в средневековой традиции: как фазы человеческой жизни. Характерно письмо к Тео, в котором Ван Гог трактует «Жнеца» как образ смерти, которой «предстоит огромная жатва – весь род людской». И тревога, разлитая в вангоговских холстах, родственна тому неизбывному чувству трагедии, которое переживает зритель, глядя на произведения средневековых мастеров Брюгге и Антверпена, – в северных картинах границы бытия очерчены строгой линией.

Итальянский Ренессанс вовсе не трагичен.

Самые болезненные эпизоды Писания – распятие и бичевание – трактуются столь величественно, что места для страдания нет. В «Бичевании Христа» Пьеро делла Франчески нет места физической боли, но в «Бичевании Христа» работы Грюневальда унижение и мучение мы ощущаем буквально. Сравните Св. Себастьяна, спокойного, величественного кисти Антонелло да Мессины, неуязвимого, и Св. Себастьяна кисти Мемлинга, израненного и страдающего. Сравните, наконец, Христа с распятия Изенгеймского алтаря с любым из образов Беллини или Тициана; северные мастера знают вкус индивидуальной боли – латинские школы растворяют боль в общем величии замысла.

Северная школа – это школа страданий и непреходящей муки, того состояния души, которое Ван Гог выразил в своей последней фразе: «Тоска останется навсегда». Северная гармония – особая, негармоничная в понимании итальянском, в античном понимании этого слова; категория прекрасного северной эстетики образована из слияния преодоления уродства. Следует сказать ещё резче: уродство есть неизбежный компонент прекрасного в понимании северных школ.

Рогир ван дер Вейден. "Оплакивание Христа"

Рогир ван дер Вейден. "Оплакивание Христа"

Мандельштам, никогда не видевший готического собора, но ощущавший особенность северной готики, – уж ему-то чувство утраты и боли было знакомо – написал самую точную характеристику стиля: «из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам». Прекрасное в северных школах возникает именно из пугающего. Горгульи и химеры, живущие на крышах и водостоках соборов (существа, не мыслимые ни для античного храма, ни для романского собора, но именно из них и возникли монстры Босха), есть неотъемлемая часть общего замысла собора. В картине мира уродство сплетено со святостью, мука с благой вестью. Сама архитектура, острая, колючая, угловатая, – как мало в ней уверенной статуарной гармонии. Линии стремятся вверх, но столь прихотливо изломаны, столь перепутаны, что простой и прямой путь к Богу – не обещают.

Клаус Слютер, ван дер Вейден, Грюневальд, Мемлинг, Босх и Ван Гог или Бэкон как наследники северной эстетики самой пластикой своих фигур передают изломанное состояние души, которое в античном понимании вовсе не гармонично. Легко увидеть, как жёсткие линии аркбутанов и кривые переплетения нервюр под сводом собора перешли в резкие черты лиц героев Мемлинга, в аскетичные фигуры Дирка Боутса, в сведённые судорогой деревья Ван Гога, в вывернутые наизнанку лица персонажей Бэкона. Это общая черта стиля – напряжение в линии, доведённое до болезненности. Итальянец так рисовать не станет – более того, итальянскому академисту такое рисование покажется вульгарным.

Чтобы упростить рассуждение: уродливое в дискурсе европейской мысли означает более или менее ясную посылку – это несоответствие античному стандарту. Когда у человека кривые ноги, низкий лоб и неправильный прикус, мы склонны сказать, что он уродлив. Точно так же обстоит и с пропорциями в архитектуре и живописи. «Чудовищные рёбра» собора Нотр- Дам могут быть восприняты лишь как уродство поклонником Витрувия.

Такому восприятию способствует и то, что в античной эстетике несоразмерными чертами наделялись варвары, а боги Олимпа поражали сочетанием стройных пропорций. Соперник Аполлона в музыке – фавн Марсий, с которого ревнивый бог красоты содрал кожу, – вот он уродлив, покрыт шерстью и ноги имеет кривые и козлиные; за уродство Марсий и наказан: античная красота не щадит неказистых соперников.

В европейской эстетике несоответствие античному стандарту, романскому стилю, ренессансному возвращению к пропорциям Витрувия и гармонии Праксителя – это вопиющее варварство и уродство получило определение – готика. Говорят, сам термин «готика» принадлежит Микеланджело, который северную эстетику презирал и считал варварской.

Именно готика и есть квинтэссенция уродства в античном понимании.

Леонардо да Винчи считал северные соборы попросту уродливыми. Классическая эстетика вообще отрицает правомерность искажений античных пропорций (см. Альберти: прекрасное – это гармоническое соединение разных частей, сообразно общему замыслу). Ни Платон, ни Аристотель, ни Кант, ни Гегель не принимали автономного существования иной, некрасивой несоразмерной красоты, оправдывая уродство лишь шутовством. Так, последователь Гегеля философ Розенкранц в революционной работе «Эстетика безобразного» высказывает мысль, что уродство, осознающее свою ущербность, переходит в разряд комического и тем самым уже служит красоте, оттеняет её. Приводятся примеры потешных картин Арчимбольди, где лица, составленные из груш и огурцов, по-шутовски уродливы и веселят зрителя. Но гойевские монстры никого не веселят. Босховские чудища отнюдь не комичны. И химеры собора Парижской Богоматери улыбки не вызывают. И гармоничное, пропорциональное, дидактическое искусство, воспитывающее людей в канонах красоты, – готика впустила чудищ, которые расползлись по картинам Босха и Гойи и дошли до произведений Пикассо и Фрэнсиса Бэкона, – комичными их не назвать, они уродливы. Значит, несут зло?

В целом классическая эстетика от Платона до гегельянцев склонна была считать уродливое одним из проявлений зла. Возвращение эстетики Ренессанса к эстетике античной, к пропорциям Витрувия и золотому сечению сделало так, что северное искусство готики воспринималось как нарушение канонов. Что уж говорить, о последователях северной школы, о тех, кто довёл колючую правду Грюневальда до резких искажений пропорций, – как Отто Дикс или Фрэнсис Бэкон? Разумеется, канон античной красоты их произведения может воспринимать лишь как уродливые. Ни картины Дикса, ни произведения Бэкона, ни Миро, ни Гросс, ни Руо, ни Пикассо никак не могли соответствовать представлениям о прекрасном, выработанным в категориях гегелевской эстетики.

Квинтэссенцией подобных рассуждений стала известная выставка «дегенеративного искусства», устроенная нацистами перед войной, на которой были образчики произведений, уродующих античные стандарты эстетики; рифмой к этой выставке является работа советского марксиста Лифшица «Кризис безобразия», в которой советский философ громил современные ему западные стили. Эти реакции (несмотря на вопиющую вульгарность) закономерны, укоренены в культуре. Можно, разумеется, списать вандализм на особенности тоталитарных режимов, но противник Гитлера – Черчилль ненавидел художника Пикассо столь же страстно, как фюрер. Известна фраза сэра Уинстона: «Окажись Пикассо в моём саду, я бы дал ему пинка». Неприятие искажений античных канонов красоты – явление, связанное с тоталитаризмом, но тоталитаризмом лишь не объясняемое. Уверенная в себе действительность кривится на те свои изображения, в которых неожиданно видит зверский оскал. Такие зеркала объявляются кривыми. Ренессанс, апеллируя к античной эстетике, объявил средневековье и готику варварством и канон красоты присвоил себе: трактовать действительность следует исходя из правил гармонии. Всякий авторитарный правитель не только властен, но и красив. Император Август, если верить статуям, атлетически сложен, Наполеон высок и широкоплеч, Гитлера изображали в латах как рыцаря-крестоносца.

Ван дер Вейден. "Рисующий Мадонну"

Ван дер Вейден. "Рисующий Мадонну"

Готика как воскрешение противостоящей Риму эстетики христиан и Ренессанс, понятый как новая античная гармония, навсегда остались антагонистами; и это несмотря на то, что искусство пыталось срастить эти начала.

Любой тоталитарный режим Западного полушария непременно желает вернуться к эстетике Рима – происходит это спонтанно. Чиновники новых империй желают называться сенаторами, а имперская идеология украшает дворцы атлетами a la Дорифор. Может ли атлет иметь христианское гуманистическое сознание?

Некогда Микеланджело совершил титаническое усилие, соединив античную пластику и героику Ветхого Завета; но подлинный синтез античной статуарности с христианской ломкостью так и не состоялся. Северная готика и экспрессионизм как её наследник остались побочной ветвью в развитии европейской пластики. Именно в неразрешённой оппозиции «античная мера – экстаз веры» содержится наше понимание дефиниций «красота и уродство»

Гитлер, пожелавший вернуться к античным канонам красоты; советская идеология, отрицавшая модернистские искажения форм; последователи Гегеля, считающие уродливое непременно комичным, – никто из них не даёт ответа на вопрос: почему крестьяне Нюэнена, изображённые Ван Гогом, крестьянка Брейгеля, мёртвый Христос Гольбейна и замученное лицо Спасителя в Изенгеймском алтаре – вопиюще уродливы и одновременно прекрасны?

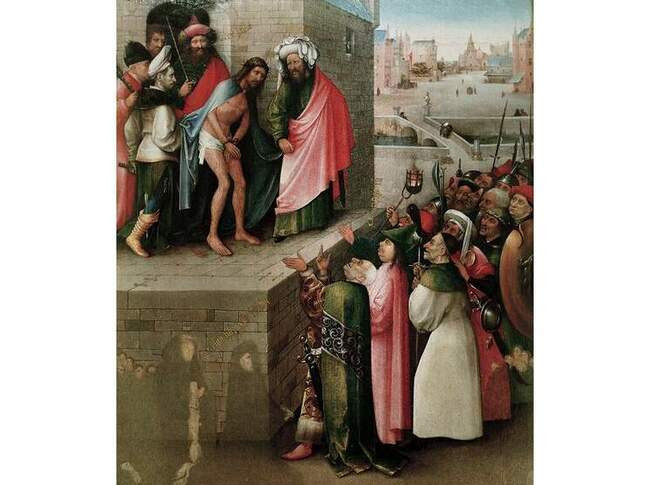

И. Босх. "Христос перед народом"

И. Босх. "Христос перед народом"

Почему карлики Веласкеса воспринимаются не уродами, но достойными кавалерами? Почему грубо нарисованная Герника защищает жизнь и красоту, а пропорционально вылепленные атлеты Третьего рейха этой функции не выполняют? Почему гладкие красавцы соцреалистического монументального искусства выглядят карикатурами, а карикатуры Оноре Домье выглядят как монументальное искусство? Сад Босха и больничный сад Ван Гога несомненно красивы, но воспринимаются как изображение страдания и зла; почему?

На эти вопросы никогда ответа не будет, и Михаил Лифшиц с Адольфом Шикльгрубером всегда будут правы в своей критике безобразного, если длить противопоставление готики и ренессанса.

Однажды явленный синтез, а ведь синтез состоялся, синтез однажды был явлен в готическом соборе, был постепенно отторгнут европейской эстетикой.

Этот обещанный и несостоявшийся синтез постоянно дразнит нас с картин Ван Гога и Бэкона, Пикассо и Дали. Мы потому и волнуемся, глядя на эти произведения, потому и не находим слов для передачи своих странных эмоций, что наше сознание тоже содержит в себе обещание этого синтеза – который так никогда и не стал реальностью. Мы словно припоминаем обещанное культурой, мы словно ожидаем чуда: однажды возникнет гуманистическая европейская культура, в которой каноны органично воспримут искажения канонов, в которой уродство внешнее не будет препятствием духовной красоте.

Фактически речь идёт о европейском гуманизме, который никогда не состоялся как общее правило, но проект которого пишется постоянно.