Отучившись в школе Общества поощрения художеств у Яна Ционглинского, Иван Билибин совершил европейское турне, позанимался у Антона Ашбе. А по возвращению в Санкт-Петербург поступил в школу княгини Марии Тенишевой, где обучался под руководством Ильи Репина. Как вспоминал его друг и соученик, «мирискусник» Владимир Левицкий, «…когда Репина не было в мастерской, то одним из первых застрельщиков по части острот, веселых разговоров и общих песенок за рисованием был Иван Яковлевич».

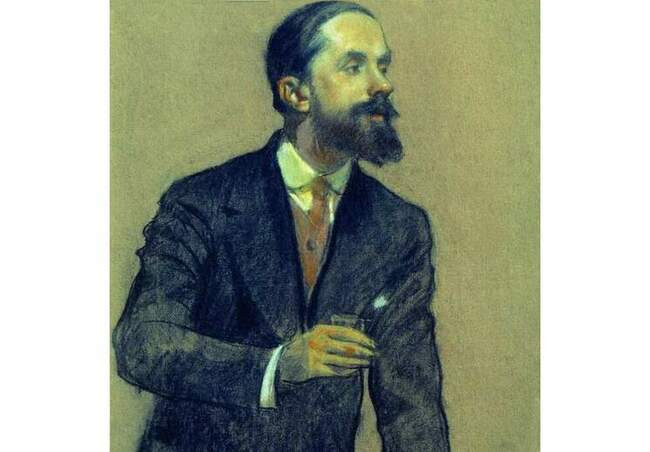

Портрет Ивана Билибина Борис Михайлович Кустодиев 1901

Портрет Ивана Билибина Борис Михайлович Кустодиев 1901

Острослов и балагур, Билибин любил повеселить однокашников как на занятиях, так и после них. Знаменитые «пятницы» Тенишевских курсов любила вся петербургская творческая молодежь: играл оркестр, публика танцевала, дискутировала, смеялась. Рассказывали, что в одну из пятниц у княгини, жившей этажом ниже, упала люстра… И, конечно, не обходилось без романов — на Тенишевские курсы принимали и женщин.

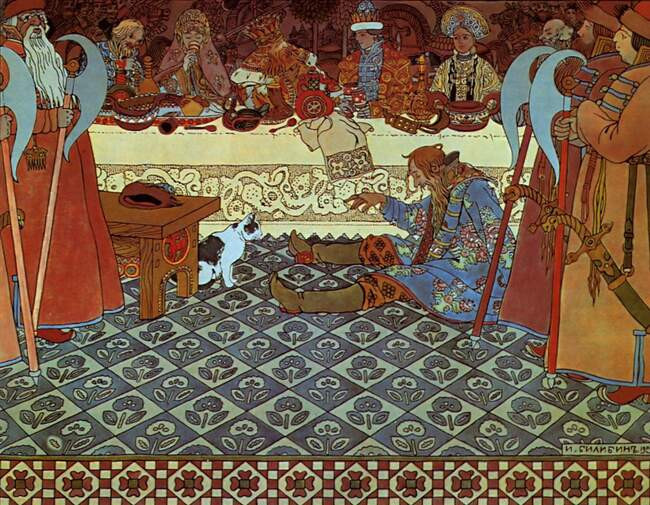

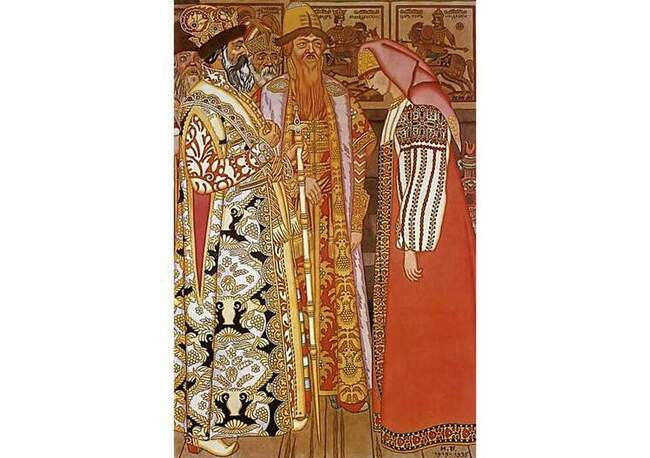

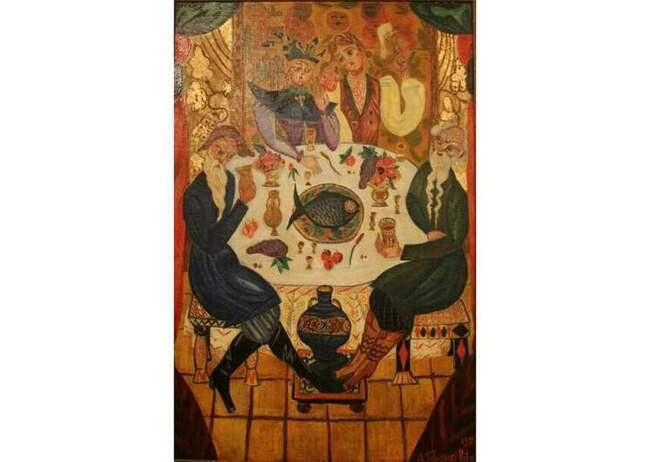

Пир. Иллюстрация к "Сказке о царе Салтане" А. С. Пушкина Иван Яковлевич Билибин 1905

Пир. Иллюстрация к "Сказке о царе Салтане" А. С. Пушкина Иван Яковлевич Билибин 1905

Здесь, в мастерской Репина, Иван Билибин познакомился с очаровательной и миловидной Машей Чемберс, дочерью ирландца и англичанки. Они поженились в 1902 году, в этом браке родилось двое сыновей — Александр (1903—1972), будущий художник, и Иван (1908—1993) — впоследствии известный в Англии журналист. Мария Яковлевна была художником-оформителем, занималась станковой живописью и графикой, регулярно принимала участие в выставках — в том числе Нового общества художников, «Мира искусства» и в «Салонах» Издебского. Когда старший сын Билибиных, Саша, потерял слух после скарлатины, было принято решение везти мальчика на лечение в Швейцарию, и Мария Яковлевна с сыновьями уехала в мае 1914 года. Ехала без сожалений — их брак с Билибиным распался еще три года назад, развода она мужу не дала и в Россию больше не вернулась.

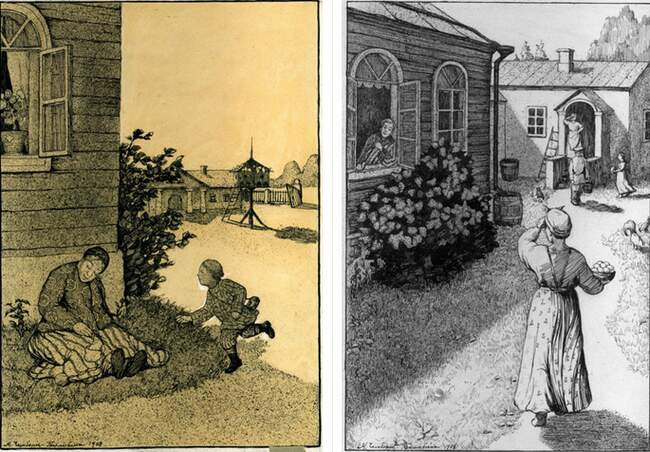

Мария Чемберс-Билибина. Иллюстрации к роману Ивана Гончарова "Обломов". 1908. и Иллюстрации - Литературный музей ИРЛИ РАН

Мария Чемберс-Билибина. Иллюстрации к роману Ивана Гончарова "Обломов". 1908. и Иллюстрации - Литературный музей ИРЛИ РАН

Уроженка Парижа и тоже наполовину ирландка, Рене О`Коннель (1891- 1981) стала второй женой Билибина. Они встретились в Обществе поощрения художников, в котором Иван Яковлевич преподавал с 1907 по 1917 годы. По окончании школы Рене стала преподавательницей, а в 1912 — гражданской женой Билибина. Ей исполнился 21 год.

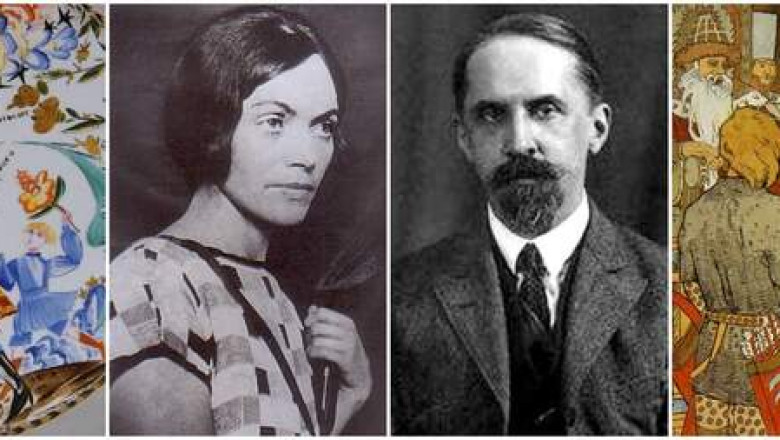

Юная Рене О`Коннель и Иван Билибин. Иллюстрация к "Истории о Червонной Даме". 1912

Юная Рене О`Коннель и Иван Билибин. Иллюстрация к "Истории о Червонной Даме". 1912

Творчески сформировавшаяся в окружении художников «Мира искусства», Рене любила мотивы традиционных народных промыслов, увлекалась русским костюмом, создавала эскизы к театральным спектаклям и даже разрабатывала модные наряды. В конце концов, Рене Рудольфовна нашла себя в росписи керамики и поступила на Императорский фарфоровый завод.

Борис Кустодиев. Портрет Ивана Билибина (фрагмент). 1914

Борис Кустодиев. Портрет Ивана Билибина (фрагмент). 1914

Иван Яковлевич ласково звал жену «Червонная дама» и посвятил ей сказку, которую проиллюстрировал. Билибин обожал Рене, но постоянно отравлял ей существование — пить он любил, но не умел вовремя остановиться. И, конечно, рассказы о деде, «потомственном почетном алкоголике», который по ночам распугивал поющих соловьев с криками «Киш, проклятые!», в их отношения гармонии не вносили. Рене Рудольфовна «продержалась» пять лет и оставила Билибина, устав от постоянных скандалов с мужем, любившем «заложить за воротник» в веселой компании.

Иллюстрации Рене О`Коннель к сказке "Синяя Борода". 1914

Иллюстрации Рене О`Коннель к сказке "Синяя Борода". 1914

Племянница Елены Рерих, впоследствии основательница Музея-института семьи Рерихов, Людмила Митусова так вспоминала об эпизоде из жизни своего отца, Степана Митусова, старинного друга Билибина: «…Папа был призван в свидетели договора, по которому следовало, что если Иван Яковлевич в течение года не будет пить, то Рене Рудольфовна с ним останется. Об этом договоре знали только эти трое. Но Билибин не сдержал слова, и по истечении года папа подтвердил, что Иван Яковлевич должен дать свободу Рене Рудольфовне. Иван Яковлевич не хотел этого, но выполнил. Таким было в то время „слово чести“».

Стрельчиха перед царем и свитой. Иллюстрация к русской народной сказке «Поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что ...» Иван Яковлевич Билибин Начало XX века

Стрельчиха перед царем и свитой. Иллюстрация к русской народной сказке «Поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что ...» Иван Яковлевич Билибин Начало XX века

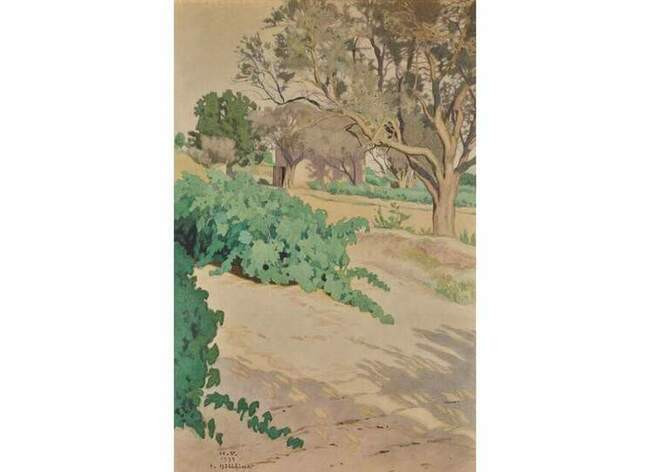

От огненных ветров надвигающейся Октябрьской революции в сентябре 1917 года Иван Билибин уехал в Крым, на берег залива Ласпи. Здесь, в поселке Батилиман, построенном вскладчину петербургской интеллигенцией, у него был свой домик. Быт был простым и скудным, а жизнь — приятной.

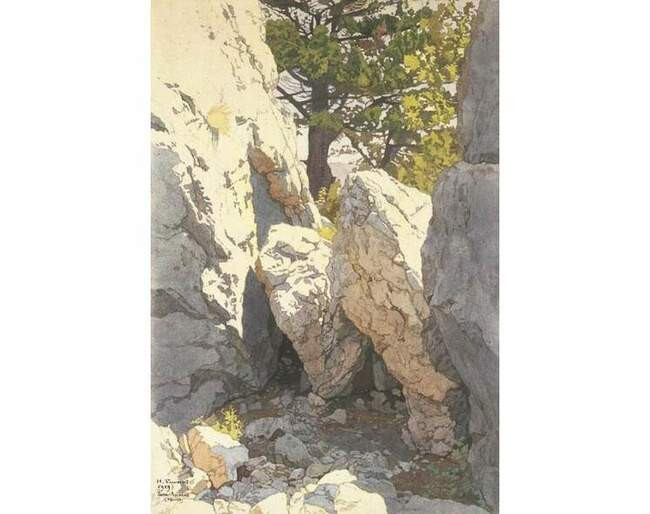

Крымский пейзаж Иван Яковлевич Билибин 1919

Крымский пейзаж Иван Яковлевич Билибин 1919

Иван Яковлевич продолжал работать, несмотря на отсутствие свечей и керосина, и по-прежнему его «железная рука» выводила четкие контуры будущих замечательных иллюстраций к сказкам. Здесь он снова встретил своих давних знакомых, семью писателя Евгения Чирикова, в которой подрастали две дочери — Людмила и Новелла. Несмотря на разницу в возрасте, Билибин влюбился в старшую дочь — Людмилицу, как он ласково ее называл.

Андрей-стрелок и Стрельчиха. Иллюстрация к русской народной сказке «Поди туда – не знаю куда» Иван Яковлевич Билибин 1919,

Андрей-стрелок и Стрельчиха. Иллюстрация к русской народной сказке «Поди туда – не знаю куда» Иван Яковлевич Билибин 1919,

Прошел год, другой… Неотвратимо приближался красный террор, уходили последние пароходы, увозившие эмигрантов. Билибин перебрался в Ростов-на-Дону, потом был Новороссийск… Новелла и Людмила остались на попечении художника. Одна за другой девушки свалились в тифозной горячке, и Иван Яковлевич делал все возможное, чтобы обеспечить их лекарствами и нормальным питанием. После выздоровления сестры засобирались вслед за родителями в Европу — и Билибин, безответно влюбленный в Людмилу Чирикову, отправился вместе с ними.

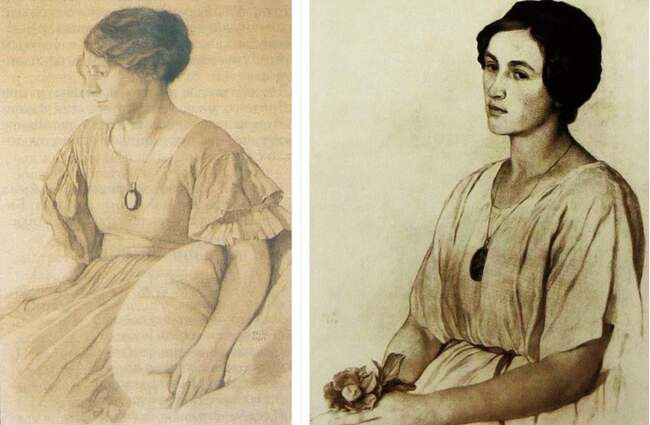

Иван Билибин. Портрет Новеллы Чириковой. 1918 и Иван Билибин. Портрет Людмилы Чириковой. 1919

Иван Билибин. Портрет Новеллы Чириковой. 1918 и Иван Билибин. Портрет Людмилы Чириковой. 1919

Из Новороссийска Билибин и сестры Чириковы отбыли в Константинополь на пароходе «Саратов», предоставленном правительством Англии. Судно было переполнено — на 800 мест приходилось 1400 беженцев. «Ехали в полутёмном трюме, в темноте и духоте. Беженцы спали на полу, сбившись семейными кучками. Безостановочно стоял крик и плач детей…» — вспоминал художник. На борту обнаружили тиф, Константинополь их не принял — судно пошло дальше, на Кипр. Но и здесь принять «Саратов» отказались. Впереди был Египет. Измученные пассажиры вместо Константинополя попали в карантин Александрии, после которого их поместили в лагерь для переселенцев Тель-эль-Кебир — его вскорости окрестили «Тель-эль-Сибирь». Измученный дорогой, Билибин практически сразу запил, обменяв остатки золотых вещиц на местное вино.

Ивал Билибин и сестры Чириковы в Египте

Ивал Билибин и сестры Чириковы в Египте

«Русский лагерь» в Тель аль-Кебире. С картины генерала Ф. П. Рерберга. 1920

«Русский лагерь» в Тель аль-Кебире. С картины генерала Ф. П. Рерберга. 1920

Жителям лагеря, который опекало английское правительство, разрешались редкие поездки в Каир, и Билибин зачастил в город. Он жадно впитывал восточный колорит, подолгу гулял, завел знакомства и заручился поддержкой местных европейцев. В конце концов, он отказался от защиты короля Георга и взял на себя ответственность за свою дальнейшую судьбу. Медленно, но верно потекли заказы, в мастерской ему помогала Людмилица, которую, как считал, он «спас» из жадных лап импресарио русской танцевальной труппы. На подхвате были художница Ольга Сандер и донской казак, которого все звали Есаул. Людмилица по-прежнему отвергала руку и сердце своего преданного поклонника, но ежедневно являлась в студию на работу. В конце 1922 года сестры уехали в Европу к родителям.

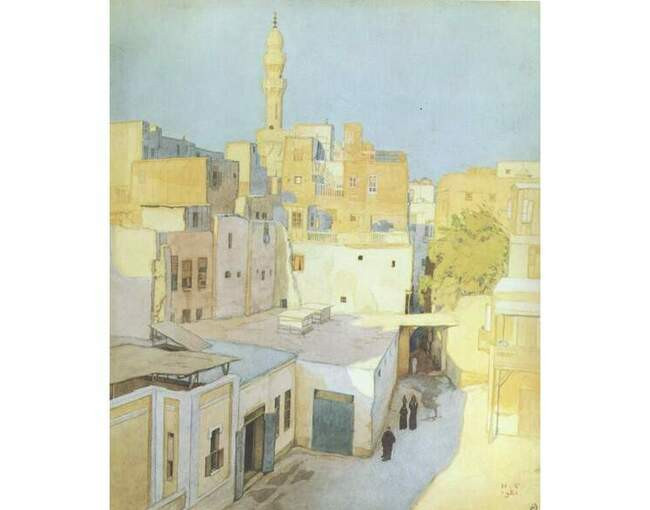

Иван Билибин. «Улочка в Каире». 1921

Иван Билибин. «Улочка в Каире». 1921

Надо ли говорить, что горе свое Билибин опять утопил в вине. Письма от любимой приходили все реже, становились все короче, и тоска с новой силой охватывала художника. И как-то, вскоре после отъезда Людмилы, он получил письмо, написанное совсем другим, незнакомым почерком. Его автором была старинная подруга его второй жены Рене, Шурочка Щекатихина, художница-керамистка, которая также училась в Обществе поощрения художеств и даже какое-то время жила в квартире Билибиных в Санкт-Петербурге. Было, было мимолетное увлечение, но все давно позабыто. После она вышла замуж за друга Билибина, присяжного поверенного Николая Потоцкого, родила ему сына Славчика, рано овдовела… И вот… Доброе, трогательное письмо старинной знакомой произвело на Ивана Яковлевича большое впечатление, и он решился на серьезный шаг.

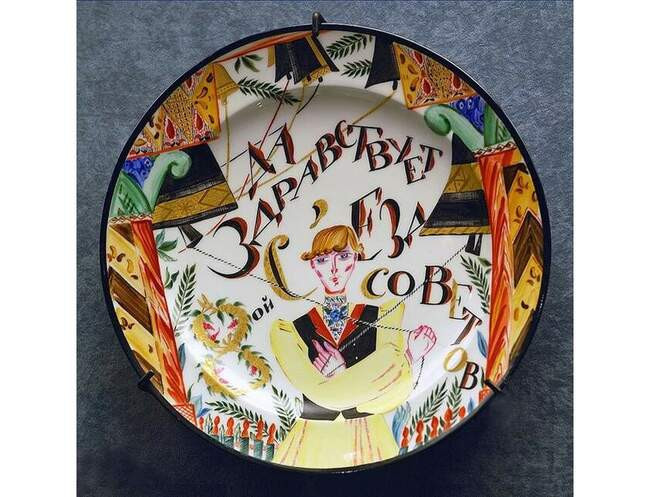

А. Щекатихина-Потоцкая. Блюдо «Автопортрет с сыном», 1921 год,

А. Щекатихина-Потоцкая. Блюдо «Автопортрет с сыном», 1921 год,

В своем большом письме к Людмиле Чириковой, написанном в дни ожидания приезда Шурочки, Билибин описывал свои переживания так: «Шурочка мне будет хорошей женой. Она устала так же, как и я, и не ищет бури. Я её выпишу в Египет, а весною поедем в Европу, в Париж, через Италию. Я хочу мирного очага. Одиночество — моя погибель. Боже, как я устал».

Египетский пейзаж Иван Яковлевич Билибин 1922,

Египетский пейзаж Иван Яковлевич Билибин 1922,

Шурочка Щекатихина приехала в Петербург, когда ей было всего 16 лет. Она поступила в рисовальную школу при Обществе поощрения художников, где училась под руководством Николая Рериха и Ивана Билибина. Потом был Париж, где она занималась у «набидов» — Феликса Валлоттона, Мориса Дени и Поля Серюзье.

Начиная с 1915 года Щекатихина принимала участие в выставках «Мира искусства», а уже после Октябрьской революции, в 1918 году, стала художником по фарфору на Государственном фарфоровом заводе. Прошло немного времени, и «агитационный фарфор», эта неотъемлемая часть движения русского авангарда, стала весьма популярной у западных покупателей и коллекционеров.

А. Щекатихина-Потоцкая. Блюдо «Первое мая 1921 года в Петрограде», 1921 год,

А. Щекатихина-Потоцкая. Блюдо «Первое мая 1921 года в Петрограде», 1921 год,

Жизнь в Петербурге была скверной. Как вспоминал Осип Мандельштам, «жили мы в убогой роскоши Дома Искусств, в Елисеевском доме… поэты, художники, ученые, странной семьей, полупомешанные на пайках, одичалые и сонные». Отчаянная ситуация для одинокой женщины с ребенком. «…Узнав, что наша „рязанская пуговка“ овдовела, он послал ей телеграмму по-французски с предельно кратким предложением выйти за него замуж: „Soyez ma femme“. Она так же кратко ответила телеграммой по-французски, что согласна… в ответ ещё одну телеграмму: „Bienvenue“ („Милости просим“)…» — так запомнился этот эпизод Людмиле Митусовой. Новый год в Доме искусств Щекатихина встречала радостно: впереди открывались новые горизонты, новые возможности… Без сомнений, она вполне отчетливо представляла себе, каков Билибин в быту, знала о его запоях, однако чужие края и брак с известным художником, с которым она давно и хорошо была знакома, виделся ей лучшим выходом — не нужно уж будет топить буржуйку подрамниками в холодном и голодном Петербурге. Телеграммы от Билибина все шли, Шурочка развешивала их на ветвях праздничной елки. Но просто так из Страны Советов выехать было сложно. Щекатихина нашла выход.

Дядя Ваня

Как вспоминает Михаил Окунь, «…в 1922 году Щекатихина-Потоцкая получила от завода командировку в Европу. Подписал командировку нарком Луначарский. Так Мстислав Николаевич, тогда шестилетний Славчик, вместе с мамой оказался за рубежом… Командировки тех лет за границу, как мы помним, нередко заканчивались невозвращением. Так вышло и в этом случае. Из Германии, куда была командирована Александра Васильевна, она вместе с сыном поехала в Каир…»

Иван Билибин и Александра Щекатихина-Потоцкая с сыном Мстиславом

Иван Билибин и Александра Щекатихина-Потоцкая с сыном Мстиславом

«Ну, Славчик, будем знакомы. Я — дядя Ваня» — такими словами встретил Билибин сына своей невесты. «Слово чести» Ивана Яковлевича было крепким — вскоре он и Шурочка поженились. «Из Александрии мы поехали в Каир, где на рю Антик-Кхана, 13, в небольшом доме, расположенном в саду с финиковыми пальмами, декоративными бананами, огромными платанами и розами жил тогда Иван Яковлевич» — вспоминал Мстислав Потоцкий.

А. В. Щекатихина-Потоцкая, И. Я. Билибин и М. Н. Потоцкий. Каир. 1923

А. В. Щекатихина-Потоцкая, И. Я. Билибин и М. Н. Потоцкий. Каир. 1923

«Узкое окно фасада выходило в сад, окна противоположной стороны смотрели на одну из улочек, ведущую к арабскому рынку Муски. Иван Яковлевич занимал огромную мастерскую и две комнаты. На одной из стен мастерской висела персидская декоративная ткань с изображением битвы. В правом углу на столе стояли керосиновая лампа, банки с водой, чашечки с разбавленной краской, из стаканов торчали кисточки и карандаши. Здесь же лежали тюбики с акварельными красками, кальки, бумага. За этим столом работал Иван Яковлевич. В другом углу разместилась со своим фарфором Александра Васильевна.»

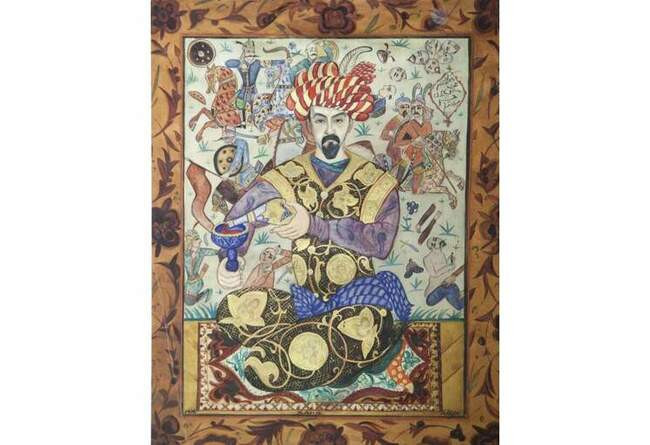

Царь Дадон перед Шамаханской царицей. Иллюстрация к "Сказке о золотом петушке" А. С. Пушкина Иван Яковлевич Билибин 1906

Царь Дадон перед Шамаханской царицей. Иллюстрация к "Сказке о золотом петушке" А. С. Пушкина Иван Яковлевич Билибин 1906

Несмотря на утонченность и хрупкость, Шурочка была женщиной властной, ревнивой и склонной держать своего мужчину, что называется, «под каблуком». Запои Билибина постепенно сошли на нет — «рязанская пуговка» решительно умела показать, насколько ей это неприятно. Поговаривали, что доходило и до рукоприкладства… Все средства были хороши, чтобы не давать Билибину и дальше губить себя, делая жизнь близких невыносимой. И, в любом случае, это был достойный творческий тандем.

А. Щекатихина-Потоцкая «Сватовство», 1923 год,

А. Щекатихина-Потоцкая «Сватовство», 1923 год,

Щекатихина без дела сидеть попросту не умела, она отлично сориентировалась в конъюнктуре рынка: вскоре после ее приезда в Париже была заказана новая печь для обжига. Художница занималась росписью сервизов и блюд, получала заказы из советской России на эскизы росписей по фарфору, участвовала в выставках.

Александра Щекатихина-Потоцкая.

Александра Щекатихина-Потоцкая.

В 1924 году семья посещает Сирию и Палестину, год спустя — Верхний Египет. Как вспоминал позже ее сын, «Александра Васильевна была человеком жадным до живописных впечатлений, а восток просто обкармливал этими впечатлениями… Мы ходили в гробницы, спускались туда в полутьме по длинным лестницам… Александра Васильевна любила не спускаться под землю, а быть на земле, любила толпу, говор, шум, экзотические одежды и, конечно, базар. Восточный базар сам по себе был пиршеством красок и опьянял… Мы были просто набиты впечатлениями востока».

А. Щекатихина-Потоцкая. Тарелка с изображением арабов и золоченого месяца, 1923 год,

А. Щекатихина-Потоцкая. Тарелка с изображением арабов и золоченого месяца, 1923 год,

Иван Билибин в своей мастерской. Каир. 1923.

Иван Билибин в своей мастерской. Каир. 1923.

Иван Яковлевич воспрянул духом, остепенился, много рисовал, в его работах того периода — природа и архитектурные памятники Ближнего Востока, портреты крестьян, бытовые сценки. Он выполнил эскизы для труппы Анны Павловой, находящейся на гастролях в Египте, создал эскизы фресок и иконостаса для православного храма. Как Билибин писал позже в своих «Автобиографических записках», «…покупатели наивно думают, что они доставляют нам удовольствие, оставляя нам вместо наших подчас любимых детищ грязные кредитные билеты. Но.. . без этих билетов не проживешь!"

Двор Мечети Аль-Азхар и университетский комплекс, Каир Иван Яковлевич Билибин Графика, 1928

Двор Мечети Аль-Азхар и университетский комплекс, Каир Иван Яковлевич Билибин Графика, 1928

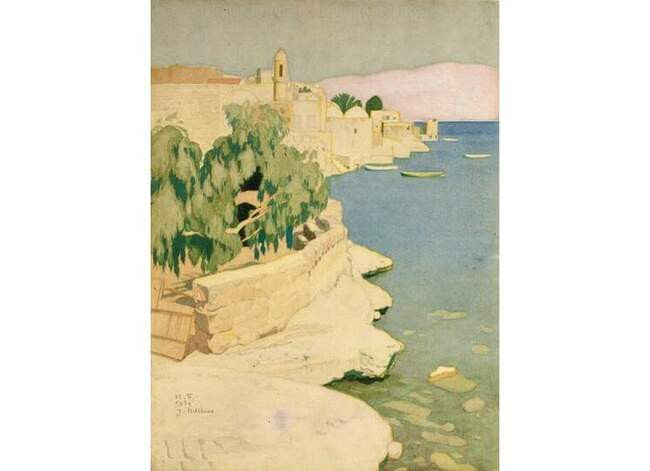

Город Тибериад Иван Яковлевич Билибин Графика, 1924

Город Тибериад Иван Яковлевич Билибин Графика, 1924

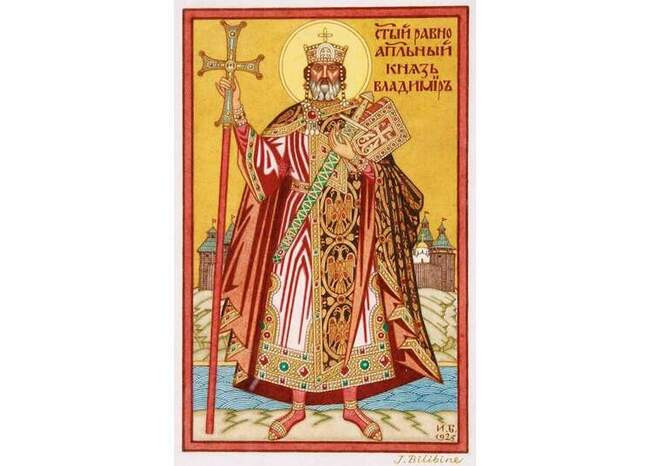

Святой равноапостольный князь Владимир Иван Яковлевич Билибин Графика, 1925,

Святой равноапостольный князь Владимир Иван Яковлевич Билибин Графика, 1925,

Князь Андрей Боголюбский с иконой Владимирской Божией Матери Иван Яковлевич Билибин Графика, 1926

Князь Андрей Боголюбский с иконой Владимирской Божией Матери Иван Яковлевич Билибин Графика, 1926

Эскиз костюма для Анны Павловой в роли Царевны-Лебедь для балета Н. Н. Черепнина "Русская сказка" Иван Яковлевич Билибин Театрально-декорационное, 1923

Эскиз костюма для Анны Павловой в роли Царевны-Лебедь для балета Н. Н. Черепнина "Русская сказка" Иван Яковлевич Билибин Театрально-декорационное, 1923

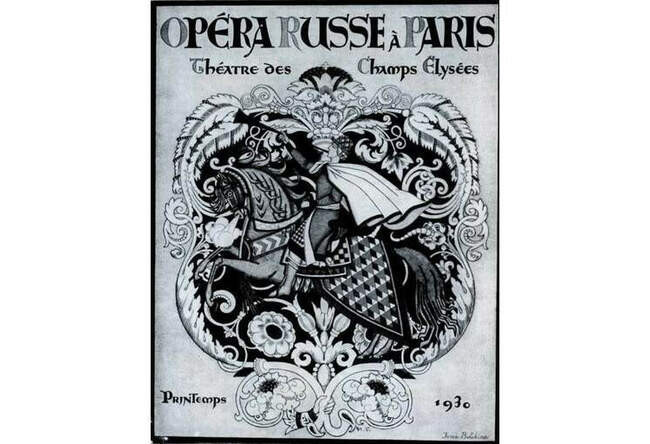

Шурочка решительно настаивала на переезде в Париж, Билибин ее в этом всячески поддерживал. В 1925 году они покинули Александрию и прибыли во французскую столицу. «Прибыли они из Александрии с уймой египетских фунтов, переведенных в английский банк, и огромным количеством этюдов Египта, Сирии и Палестины. Поселился он на бульваре Пастера, в огромном ателье, похожем на какую-то протестантскую церковь, с колоссальной люстрой из газовых ламп посредине потолка и окнами (скорее, стеклянными стенами) с двух сторон» — вспоминает художник-график Иван Мозалевский. По средам у Билибиных был приемный день, к ним приезжали известные политики, артисты и художники. Главное занятие Билибина — русские оперные сезоны в Театре Елисейских полей, с которым плотно сотрудничали Федор Шаляпин, Александр Бенуа, Иван Мозжухин, Константин Коровин, Михаил Фокин, Николай Евреинов.

Половцы. Эскиз костюма к опере А. П. Бородина "Князь Игорь" Иван Яковлевич Билибин Театрально-декорационное, 1930-е и Половецкий воин. Костюм для оперы А. П. Бородина "Князь Игорь" Иван Яковлевич Билибин Театрально-декорационное, 193

Половцы. Эскиз костюма к опере А. П. Бородина "Князь Игорь" Иван Яковлевич Билибин Театрально-декорационное, 1930-е и Половецкий воин. Костюм для оперы А. П. Бородина "Князь Игорь" Иван Яковлевич Билибин Театрально-декорационное, 193

Билибин очень страдал по свей петербургской библиотеке — художник любил использовать в своей работе исторические материалы. Книги по русскому народному искусству в Париже были чрезвычайно редки и стоили огромных денег. Если Билибину улыбалась удача и он такую книгу находил, то, принеся ее домой, не показывал Щекатихиной, а прятал подальше — во избежание ненужных разговоров о «пустых тратах». В отсутствие жены книга извлекалась и ставилась на полку, а уж после «находилась», будто там давно и была.

А. Щекатихина-Потоцкая, 1925 год. Париж

А. Щекатихина-Потоцкая, 1925 год. Париж

Поток гостей в мастерской на улице Пастера особых доходов не приносил. «Египетские фунты» таяли с поразительной быстротой. «Эт-то в-се Шу-шурочка — в Па-париж д-да в П-париж» — бурчал Билибин при каждом удобном случае. Плата за ателье была высокой, расчеты за работу производились нерегулярно — и при этом вал работы, такой, что продохнуть было некогда. «Шу-Шурочка» тоже была при деле — создавала костюмы для спектаклей. Решив расширить горизонты, Билибин организовал выставку своих работ в Праге, однако ничего путного, кроме замечательных попоек со старинными друзьями, из этого не вышло.

А. Щекатихина-Потоцкая. Блюдо «Танцующая крестьянка», 1925 год,

А. Щекатихина-Потоцкая. Блюдо «Танцующая крестьянка», 1925 год,

Щекатихина вносила свою лепту в семейный бюджет — поддерживала деловые связи с Государственным фарфоровым заводом, выполняла заказы для Севрской мануфактуры, по-прежнему успешно выставлялась. Однажды художница получила заказ на роспись морского сервиза для Ротшильда, который была хорошо оплачен. На эти деньги в 1927 году на юге Франции, недалеко от Тулона, в местечке Лафавьер был приобретен в складчину небольшой кусок земли. Как вспоминает сын Щекатихиной Мстислав Потоцкий, «…среди его совладельцев были и бывшие компаньоны по крымскому имению Батилиман (дочь писателя Елпатьевского — Л. С. Врангель, П. Н. Милюков, семья Кравцовых). На определенных по жребию участках выросли небольшие дачки. Именно в Лафавьере Иван Яковлевич написал большинство своих пейзажей. Сюда приезжали отдыхать Александр Иванович Куприн и Саша Черный. В скором времени Саша Черный и его жена Мария Ивановна тоже приобрели участок земли, построили домик и завели виноградник…» Примерно в это же время возобновились отношения Билибина со старшим сыном Александром, который был учеником в школе Королевской академии художеств в Лондоне.

На виноградниках Ла Фавьер Иван Яковлевич Билибин 1935

На виноградниках Ла Фавьер Иван Яковлевич Билибин 1935

На даче в Провансе в местечке Лафавьер. Слева направо: А. В. Щекатихина-Потоцкая, И. Я. Билибин, М. Н. Потоцкий, Саша Черный (А. М. Гликберг), М. И. Гликберг, Станюкович. Конец, 1920-х гг.

На даче в Провансе в местечке Лафавьер. Слева направо: А. В. Щекатихина-Потоцкая, И. Я. Билибин, М. Н. Потоцкий, Саша Черный (А. М. Гликберг), М. И. Гликберг, Станюкович. Конец, 1920-х гг.

В начале 1928 года финансовые дела семьи серьезно пошатнулись. Отопление огромного ателье с высокими потолками и большими окнами стоило колоссальных денег, традиционные «среды» были отменены. За потрясающую работу над оформлением оперы «Царь Салтан» с художником рассчитались лишь наполовину. Разочарованный в парижской жизни, Билибин начал часто «закладывать за воротник» в компании друзей — Коровина и Саши Черного. Ученик и друг Билибина, Мозалевский (к слову, на его счету в прошлом был неприглядный эпизод: приставал к Шурочке, квартировавшей у Билибина и Рене, и был выставлен учителем), оставил воспоминания об Иване Билибине.

Мозалевский вспоминал: «Сядут за столик в бистро и пьют молча, вдвоем. Коровин, уставившись в него мутными глазами, вдруг задает вопрос: «Ваня, русский я человек?» — «Н-ну, русс-ский, ла-ладно!» А он посидит, посидит и опять начинает приставать: «Ваня, русский я человек или нет?» Эта неуверенность в своей «русскости», боязнь потерять вообще русское лицо, которая у Коровина становилась манией, изводила Ивана Яковлевича и, пожалуй, спасла его от учащения подобных бесед и возлияний. Настроение Коровина пугало его. Он видел, что тот сомневается в себе, сомневается, не утерял ли он на чужбине свое русское «я».

Обложка программы для сезонов Русской оперы в Париже. 1930

Обложка программы для сезонов Русской оперы в Париже. 1930

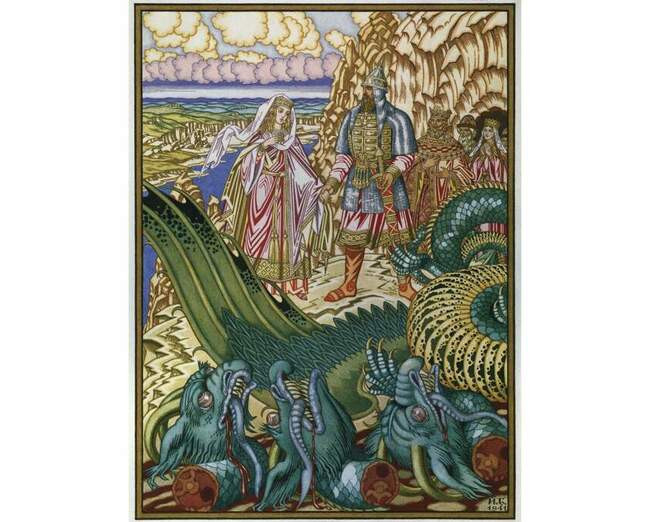

Там временем картины русских в Парежи «не шли»: у арт-дилеров угас коммерческий интерес к творчеству эмигрантов. Можно было кое-что продать — если работа сама по себе была качественной. А Билибин — мастер. Вот только «…от меня требовали, чтобы я офранцузился, подписывался по-французски. Но я Иван Билибин, а не Жан Билибэн!»

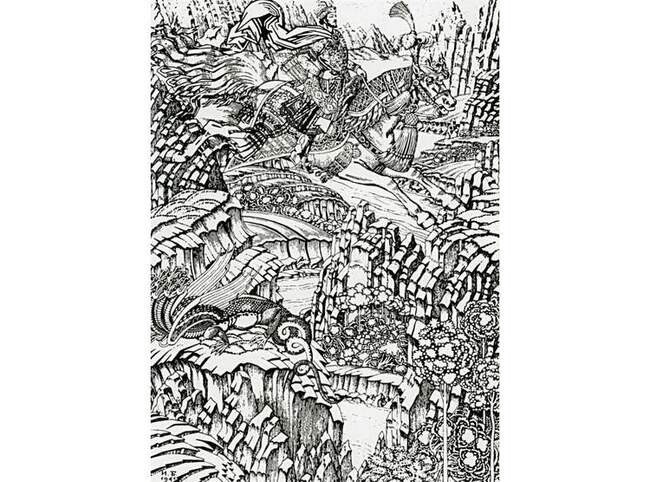

Добрыня Никитич освобождает от Змея Горыныча Забаву Путятичну. Эскиз иллюстрации к сборнику былин для книги Н.В. Водовозова «Слово о стольном Киеве и о русских богатырях» Иван Яковлевич Билибин 1941

Добрыня Никитич освобождает от Змея Горыныча Забаву Путятичну. Эскиз иллюстрации к сборнику былин для книги Н.В. Водовозова «Слово о стольном Киеве и о русских богатырях» Иван Яковлевич Билибин 1941

В начале 30-х годов мировой финансовый кризис ударил по эмигрантской среде еще сильнее. Доходы заметно сократились, и у Ивана Яковлевича окончательно созрела идея — вернуться в Россию. В 1935 году он получил гражданство СССР. Выполнив панно «Микула Селянинович» для советского посольства в Париже, в 1936 году Билибин вместе с женой и сыном приехал в Ленинград. Его пригласили на обед к Иосифу Сталину — Шурочка шутила: «приняли по высшему чину». Все было действительно чинно: Билибин пожелал «чокнуться» рюмкой с вождем и, встав с места, направился к Сталину, но охранники мгновенно среагировали, вернув художника на место. Последствий этот эпизод не имел.

Билибин стал профессором графической мастерской Института живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской академии художеств, в 1939 году ему была присвоена научная степень доктора искусствоведческих наук.

Работа А. Щекатихиной-Потоцкой.

Работа А. Щекатихиной-Потоцкой.

«Мы были поражены ростом нашей страны, ее строительством и поголовной учебой» — вспоминал Билибин. — «Сразу же для меня начались книжные работы. В октябре того же 1936 года я получил предложение от Театра им. Кирова сделать эскизы декораций и костюмов к опере „Царь Салтан“ Римского-Корсакова. Как и в Париже и Праге, половину костюмов делала Щекатихина. Успех, по утверждению и самого театра, и публики, был очень большой и шумный. От театра, по предписанию из Москвы, и я, и художница Щекатихина получили официальную благодарность».

Подготовительная иллюстрация к былине "Дюк Степанович" Иван Яковлевич Билибин 1941

Подготовительная иллюстрация к былине "Дюк Степанович" Иван Яковлевич Билибин 1941

С началом войны Билибины переселились в общежитие Академии художеств, которое расположилось в подвалах здания этого ВУЗа; его называли «профессорский дот». В ужасных условиях блокады художники выживали с большим трудом, но Билибин наотрез отказался уезжать в эвакуацию.

Иван Яковлевич Билибин умер от истощения в ночь на 7 февраля 1942 года. Шурочка, слегшая с воспалением легких, не смогла побыть с мужем в его последние минуты.

А. Щекатихина-Потоцкая «Ангел», 1945 год.

А. Щекатихина-Потоцкая «Ангел», 1945 год.

Александра Васильевна пережила блокаду, после войны продолжала расписывать керамику на Государственном фарфоровом заводе, обращаясь к древнерусским героическим сюжетам. В ходе очередной «чистки» рядов Союз художников обвинил Щекатихину в излишней народности, в отсутствии принципов соцреализма в искусстве. Художница заболела, в 1953 году она вышла на пенсию, а два года спустя в Ленинграде прошла ее первая персональная выставка. Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая ушла из жизни в 1967 году, пережив мужа на четверть века.