Данте Габриэель Россетти. Роза (Тройной портрет Мэй Моррис). Фрагмент. 1874. Бумага, карандаш, акварель, гуашь, гуммиарабик.

Данте Габриэель Россетти. Роза (Тройной портрет Мэй Моррис). Фрагмент. 1874. Бумага, карандаш, акварель, гуашь, гуммиарабик.

Феномен прерафаэлизма близок нам как никакой иной: префаэлизм состоялся как явление истории культуры, но выдающимся событием в истории живописи может быть назван лишь с оговорками, и необходимость каждый раз проговаривать это «противоречие», с которым неизбежно сталкивается любой британский историк искусства, вызывает сочувствие у русского критика, напоминая ему интеллектуальные упражнения в статьях о передвижничестве. Прерафаэлиты — история центральная для британского XIX века, как для русского — история передвижничества. При этом связана она в значительно большей степени с революцией мировоззренческой, нежели живописной. В этом смысле Холман Хант — это как бы наш Крамской, а, скажем, Милле — наш Перов. Речь здесь, разумеется, не о масштабе дарований или визуальных перекличках, но о сугубо типологическом сходстве, о близости той интриги, которая закручивается в истории искусства вокруг прерафаэлитов и передвижников.

Джон Эверетт Милле. Путь на северо-запад. 1874. Холст, масло

Джон Эверетт Милле. Путь на северо-запад. 1874. Холст, масло

Неудивительно, что искусство прерафаэлитов будоражило воображение русских художников XIX века. Идея коллективного художественного проекта, рожденного в оппозиции Академии художеств, но обретшего своего идеолога в лице главного национального критика, воспламеняла умы, и параллель «прерафаэлиты — Рескин» и «передвижники — Стасов» оказывалась как нельзя кстати в бурных диспутах второй половины века об «этике искусства». В 1870–1880-е прерафаэлитов в России чтили как моралистов и аскетов; в конце века в них увидели символистов и предвестников европейского модерна. Увлечению прерафаэлитами отдали дань почти все именитые русские художники и поэты рубежа веков — от Валерия Брюсова до Александра Бенуа. При этом симпатии распределялись парадоксально: эстету Бенуа нравились дотошные натуралисты Милле и Хант, а, например, чуждый всякой «декадентщине» Грабарь предпочитал символистско-мистическую линию прерафаэлизма — Россетти и Берн-Джонса.

Слева: Михаил Нестеров. Труды преподобного Сергия 1896–1897. Левая часть триптиха. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея. Справа: Данте Габриэль Россетти. Мария из Назарета. 1857. Бумага, акварель

Слева: Михаил Нестеров. Труды преподобного Сергия 1896–1897. Левая часть триптиха. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея. Справа: Данте Габриэль Россетти. Мария из Назарета. 1857. Бумага, акварель

Впрочем, почитатели-современники уже тогда не без скептицизма относились к художественным достоинствам прерафаэлитов. Бенуа, числивший среди заслуг прерафаэлитов «победу над академическими условностями» и обновленный «кватрочентистский» колорит, признавал, что «в них слишком мало хорошей живописи». А Дягилев, первым сравнивший прерафаэлитов с Нестеровым, находил их «ужасно суетливыми», имея в виду ту толчею деталей, которыми изобиловали ранние работы «прерафов» — в отличие от их французского собрата, «холодного и грандиозного» Пюви де Шаванна. В начале ХХ века общим местом стали сопоставления прерафаэлитов и их последователя Уильяма Уотерхауса с Виктором Васнецовым, населявшим натурные пейзажные штудии мифологическими персонажами. Кстати, с Васнецовым и Уотерхаусом связана курьезная история: в начале 2000-х годов, когда Россию захлестнул вал подделок русской живописи XIX века, старая копия картины Уотерхауса «Леди из Шалотт» (подлинник хранится в галерее Тейт в Лондоне) была продана как работа Виктора Васнецова «Княгиня Ольга», с наведенной на полотно фальшивой подписью Васнецова.

Копия картины Уильяма Уотерхауза «Леди из Шалотт» с наведенной на нее подписью Виктора Васнецова (справа внизу).

Копия картины Уильяма Уотерхауза «Леди из Шалотт» с наведенной на нее подписью Виктора Васнецова (справа внизу).

Эволюция увлечения прерафаэлитами в России, отчасти отражающая и собственную логику движения — от натурализма к эстетизму в декадентском вкусе — весьма схожа с историей интереса к ним в родной Англии викторианской и позже эдвардианской эпохи.

Для британских историков искусства перипетии любви к прерафаэлизму в ХХ веке обернулись грандиозным методологическим искусом. Это спорадически гаснувшее и возгоравшееся увлечение стало весомым аргументом в пользу выстраиваемой британцами (и, пожалуй, отнюдь не безосновательно) альтернативной модели модернизма, имеющего британские истоки и противостоящего «франкоцентричной» модели. В самом общем виде суть этой теории в том, что в прерафаэлизме впервые была намечена модернистская стратегия, развивающаяся параллельно движению от импрессионизма к абстракции; иными словами, представляющая собой не «живопись антииллюзии», увлеченную самодостаточной жизнью красок, фактуры и предметности холста, но, напротив, «живопись иллюзии», настаивающую на магических свойствах изображения. Именно эта линия породила сюрреализм, различные варианты метафизической живописи, гиперреализм и далее по списку. Этой теме — особому пути британского модернизма, в котором не последнюю роль сыграли прерафаэлиты, — посвящена в каталоге выставки в ГМИИ статья Элизабет Преттджон, крупнейшего специалиста по искусству прерафаэлитов и британскому Эстетическому движению. Собственно говоря, только в таком контексте получает смысл интригующий подзаголовок выставки «Викторианский авангард». Что же авангардистского было в викторианском авангарде и как распознать в нем симптомы новой визуальной культуры ХХ века?

Джон Эверетт Милле. Долина покоя. 1858. Холст, масло.

Джон Эверетт Милле. Долина покоя. 1858. Холст, масло.

Описание прерафаэлизма — в особенности его раннего этапа конца 1840-х – 1850-х годов, связанного с именами Джона Эверетта Милле, Данте Габриэля Россетти, Холмана Ханта и Форда Мэдокса Брауна, — неизменно строится на протворечиях. Братство, ориентированное на средневековые союзы ремесленников, оказывается чуть ли не первым в истории коллективным организованным выступлением художников со своим манифестом. В творчестве «братьев» сочетаются несовместимые задачи: натурализм и ретроспекция, стремление вернуть живописи «символическое измерение» и сухой дидактизм, тяга к «ученой» религиозности и обескураживающие наивность и простодушие, приводившие в замешательство символистов, пытавшихся встроить прерафаэлизм в собственное генеалогическое древо.

В этом сочетании «невозможностей» была понятная современникам острота и находившая отклик у потомков утопичность мышления. Здесь же был корень трагической несостоятельности движения прерафаэлитов с точки зрения позднего XIX века, благополучно и куда более последовательно разобравшегося с каждой из задач, поставленных прерафаэлитами. И тем не менее, взглянув на каждое из противоречивых устремлений прерафаэлитов как бы «изолированно», можно и вправду увидеть боковые тропинки, замысловато подводящие к авангардистским экспериментам.

Уильям Холман Хант. Наши английские берега. Заблудшие овцы. 1852. Холст, масло.

Уильям Холман Хант. Наши английские берега. Заблудшие овцы. 1852. Холст, масло.

Широко известно, скажем, пристрастие прерафаэлитов к скрупулезным натурным зарисовкам. Разглядывая детально выписанные травинки и лепестки в их пейзажах, стоит вспомнить, что писались они в пору огромной популярности диорам и панорам, не только оказавших влияние на живопись, но во многом сформировавших «новую визуальность» XIX века. Любопытнейшие метаморфозы этого нового видения описаны Михаилом Ямпольским в книге «Наблюдатель».

Взгляд, приученный к панорамным эффектам, предполагал новую оптику: она включает и пространственный охват, и едва заметную деталь, которая должна быть воспроизведена с поистине «иллюзорной» точностью. И в погоне за этой точностью, и в трактовке пространства прерафаэлиты оказались заложниками диорамного способа «видеть мир». Отказавшись от линейной и световоздушной перспективы, они выстраивают композицию как своего рода пространственный коллаж, где первый детально прописанный план как бы «приклеивается» к дальнему плану. Нетрудно заметить, что опыт создания именно такого, коллажного пространства представляет собой знаменитая «Офелия» Милле.

Джон Эверетт Милле. Офелия. 1851–1852. Холст, масло.

Джон Эверетт Милле. Офелия. 1851–1852. Холст, масло.

Куратор выставки в ГМИИ Элисон Смит пишет об особом эффекте смещения фокуса в картинах прерафаэлитов: «При взгляде на их полотна возникает ощущение, будто бы там нет единого фокуса, подобно пленке с высоким разрешением, при использовании которой в фокусе оказывается вся глубина пространства». Конечно, здесь сказывается влияние фотографии, с возможностями которой соперничали прерафаэлиты, но, по сути, это прежде всего принципиально новая концепция «диорамного» видения, где художник как бы отказывается от остроты избирательного зрения, от «концентрации» зрения. Как и диорамы, пейзажи прерафаэлитов принципиально не сцентрированы. Художник стоит среди хаоса разнородных, с одинаковой «резкостью» выписанных фрагментов. Моральная сторона, безусловно, присутствовавшая в такой концепции равного внимания и равноценного воспроизведения, для современного вкуса оборачивается совсем другим — тем эффектом оптической иллюзии и одновременно отчужденности, которая станет сознательным приемом в фото- и гиперреализме. Собственно, многие черты, важные для гиперреализма, можно и вправду усмотреть у прерафаэлитов. В ранний период они отказывались от лессировок и фактурных эффектов, добиваясь впечатления гладкописи, как бы подчеркивающей бесстрастность, документализм, почти «автоматизм» визуальной фиксации. Неудивительно, что именно эти побочные эффекты творческой манеры прерафаэлитов подсмотрели и оценили сюрреалисты.

Эдвард Берн-Джонс. Хвала Венере. 1873–1878. Холст, масло.

Эдвард Берн-Джонс. Хвала Венере. 1873–1878. Холст, масло.

В экспериментах прерафаэлитов в области цвета также были вполне авангардистские черты. Здесь пассеисты опять же неожиданно оказались провидцами. Стремясь возродить колорит эпохи кватроченто, они, по сути, приблизились к будущим экспериментам Жоржа Сера и Поля Синьяка. Прерафаэлиты писали по белому грунту, усиливающему звучность и насыщенность цвета, чистыми цветами, добиваясь их оптического смешения. Правда, типичная для них гамма напоминает скорее палитру маньеристов, цвета Якопо Понтормо или Аньоло Бронзино, нежели, скажем Фра Филиппо Липпи или Беато Анжелико. Однако радикальность этой колористической революции можно оценить, если вспомнить контекст, в котором она совершалась: постепенное вытеснение цвета из искусства и повседневной жизни. Ярким ее симптомом была распространившаяся еще в середине XVIII века мода на так называемые «зеркала Клода» — овальные зеркала с затемненной амальгамой, имитировавшие коричневый колорит академических музейных полотен. Путешественники возили с собой эти зеркала, чтобы любоваться в них природой, как обрамленным живописным пейзажем. Прерафаэлиты оказались первыми борцами за возвращение в искусство и быт чистых и ярких цветов Ренессанса. Можно без преувеличения сказать, что они создали ту гамму типично английских цветов, которая перекочевала из их полотен на Карнаби-стрит, разноцветные фасады Ноттинг-Хилла и Кэмден-Тауна или, скажем, в фильмы фэнтези.

Постер к фильму «Алиса в стране чудес»

Постер к фильму «Алиса в стране чудес»

Стремительному перемещению прерафаэлитов на маргиналии художественного процесса ХХ века сопутствовал интерес культовых фигур, этот век сотворивших, — от Василия Кандинского и Сальвадора Дали до Эзры Паунда и легендарного американского критика Клемента Гринберга. Правда, порою их интересовали вещи неожиданные — скажем, Дали сравнивал «несъедобные» яблоки Сезанна с преувеличенным адамовым яблоком андрогинных россеттиевских образов.

Андрогинные персонажи прерафаэлитов, ставшие величайшими образами чувствительности кэмпа, обеспечили им неизменные симпатии эстетов второй половины ХХ века. В 1964 году Сьюзан Сонтаг как бы «легитимизировала» современный вкус к прерафаэлитам, включив их в «энциклопедию» кэмпа в своих знаменитых «Заметках о кэмпе». Неудивительно, что искусство и мода 1960-х и «психоделических 1970-х» оказались исключительно восприимчивы к прерафаэлитской образности, типажам, к «кислотной» яркости их палитры.

Данте Габриэель Россетти. Любовь Данте. 1860. Дерево, масло.

Данте Габриэель Россетти. Любовь Данте. 1860. Дерево, масло.

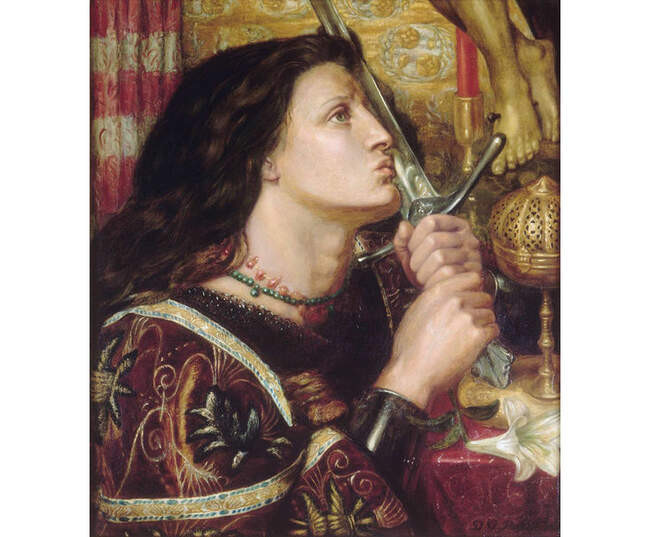

Данте Габриэль Россетти. Жанна д’Арк, целующая меч освобождения. 1863. Холст, масло.

Данте Габриэль Россетти. Жанна д’Арк, целующая меч освобождения. 1863. Холст, масло.

С тех пор «прерафов» любят в равной мере профаны и знатоки, извлекающие особое удовольствие из «хорошего плохого искусства» — смакования самых очевидных вкусовых провалов прерафаэлитской живописи, растиражированных впоследствии массовой культурой, кино- и анимационной индустрией толкиенистского закваса.