Мария Константиновна Башкирцева

Мария Константиновна Башкирцева

«Итак, предположите, что я знаменита, и начнём» — слова, пожалуй, слишком амбициозные даже для девочки-подростка. С них открывается знаменитый дневник Марии Башкирцевой, художницы, медалистки Салона. Этим дневником зачитывался Хлебников, зачитывалась и Цветаева — так, что даже вступила с Башкирцевой-старшей в переписку.

За этот дневник Башкирцева вошла в историю, а не за свои (крепкие, но не прорывные) картины. Но современного читателя он разочаровывает: это записки девочки, которая немного влюблена, много мечтает о славе и богатстве и уверена в собственной исключительности. Такого добра много и в интернете.

Не торопись с выводами, читатель. Дневник Башкирцевой действительно исключительно ценен — но только в том виде, в каком она его задумала и в каком его до сих пор не издали. Её амбиции были во много связаны с этими записками — потому что она решила показать миру, как взрослеет девушка и как созревает женщина. Без купюр.

«Молодая женщина с букетом сирени», 1880

«Молодая женщина с букетом сирени», 1880

Глупые мысли, эротические порывы, унизительные провалы, грандиозные планы, бытовые детали, возня перед зеркалом и намерение сделать карьеру в науке ли или в искусстве — всё вместе, без прикрас, ещё никогда не открывалось о девочках прежде. Мария честно и прилежно записывала даже то, что ей самой было горько или смешно, чтобы не портить чистоту эксперимента. Дневник был её грандиозным проектом, который должен был перевернуть мир.

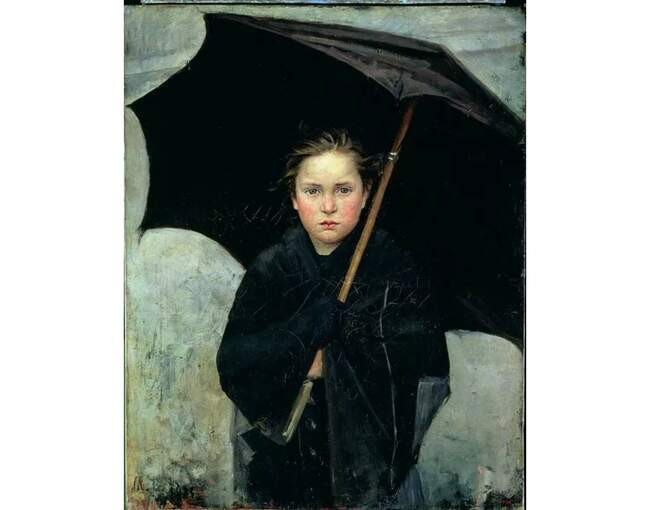

«Девочка с зонтиком», 1883

«Девочка с зонтиком», 1883

И перевернул бы, совершив революцию в образе девочки и девушки на несколько десятилетий раньше — если бы оставшиеся в живых Башкирцевы и Бабанины не были так озабочены репутацией семьи. Зная, что дневник писался именно для дальнейшей публикации (мудрено было не знать — это записано на первых же листах), мать Марии действительно взялась за эту публикацию… Но вырезала всё, что сочла неприличным. А это значит, в общем-то… почти всё вообще.

Дневник стал приложением к тому образу, который создавала при жизни Марии её семья — почти бесплотному ангелу, художественному дарованию, которое погибло от туберкулёза, ещё толком не успев повзрослеть.

И всё же публикация «выстрелила». Потому что даже то немного, что было там — уже было новым словом в литературе о взрослении девочки. Да — сплошь восклицательные знаки, да — изо всех деталей остались повторы в духе «я буду знаменита или умру!», да — ни слова о чувственном становлении, о злых порывах, о том грузе, который подвешивала семья на ногу Марии, пока она пыталась взобраться по социальной лестнице. И даже то немногое, что осталось, удивляло и шокировало настолько, что рецензии брались писать такие люди, как Уильям Эварт Гладстон, четырежды премьер-министр Британии. Надо просто понимать, в какое время они вышли.

«Портрет мадам Х», 1884

«Портрет мадам Х», 1884

И это ещё биографы не откопали и не стали рассматривать статьи Башкирцевой, которые она писала для феминистского издания. Башкирцева ходила на собрания равноправок — в парике и тёмных очках, чтобы быть неузнанной, ведь это могло ей стоить остатков репутации или начинающейся карьеры.

Вся жизнь Башкирцевой, яркая, тревожная, надломленная и полная какой-то поражающей энергией, осталась за скобками стараниями семьи. Роман с Мопассаном и Лепажем. Слёзы горя и злобы, когда родственники оскандаливались в очередной раз или когда она обнаруживала, как относятся к женщине в живописи, раз за разом. Детали, детали, детали, из которых и складывается живая девочка и девушка, а не ангел.

Кстати, полуребёнком Мария на момент смерти не была. Во‑первых, по какой-то причине и семья, и друзья постоянно занижали её возраст — а умерла Мария в двадцать шесть. Во‑вторых, в той обстановке, в которой она жила, ей пришлось понять о жизни слишком многое слишком рано.

Девочка, у которой не было шанса избежать скандалов

Видя соотечественника, молодая художница первым делом предупреждала: мол, только не вздумайте звать меня россиянкой и лезть с объятьями. Я — француженка и никем больше себя не мыслю. Башкирцевы были пусть не великой, но вполне почтенной великоросской фамилией, так что человек опешивал: «Но вы ведь родились в России?» — «На Полтавщине», отвечала Башкирцева. У неё были свои причины отторгать русское дворянство — прежде оно само начало отвергать её. Проблема была не в мадмуазель Башкирцефф — а в поведении её семьи. Своих родных, одновременно поддерживающих и постоянно портящих репутацию, Мария то ненавидела, то горячо любила. Чаще — и то, и другое.

«Встреча», 1874

«Встреча», 1874

И мать, и отец Марии были из семей, которые своим происхождением гордились. Башкирцевы, например, были соратниками Потёмкина. Правда, усадьбу в Полтаве генерал Башкирцев не выслужил, а купил за бесценок у местного разорившегося семейства, да ещё и, по слухам, как следует прижав семью, чтобы те продали дом и землю за бесценок. Но генералам прощали и не такое — всё равно семья Башкирцевых оставалась уважаемой, как и семья деда по матери Бабаниных. Разве что бабушка по матери была ничем не примечательной француженкой — свадьба деда с ней прошла не без скандала, в том числе из-за юного возраста жениха и невесты. Невесте вообще и шестнадцати не исполнилось.

В том числе и французская кровь позже стала для Марии аргументом, почему она имеет право считать себя француженкой.

Сестра отца в браке стала Тютчевой — а фамилия эта хорошо была известна не только благодаря писателю. В общем, теоретически у Марии был неплохой старт для того, чтобы блистать в свете, когда придёт время, как минимум в Киеве. Если бы только не постоянные скандалы. Ещё когда Мария и её брат были совсем малы, мать ушла с ними в родительский дом. Муж пытался выкрасть детей. То и другое обстоятельство стали первым большим скандалом в жизни Марии.

«Девушка, читающая на водопаде», 1882

«Девушка, читающая на водопаде», 1882

Через три года после сорвавшегося похищения десятилетняя Мария оказалась в центре другого скандала. За её матерью стал ухлёстывать престарелый и очень богатый дворянин Фаддей Романов. По некоторым признакам, целился он при этом сразу в двух зайцев, поглядывая и на саму Марию тоже. Неудивительно, что мать Марии буквально отдала привлекательного кавалера своей сестре, а та — вышла за него замуж и сделала всё, чтобы на его деньги не только самой выехать в Европу, куда ещё скандалы вокруг Башкирцевых и Бабаниных не дошли, но и вытащить туда сестру и брата.

Мамин брат стоит отдельного упоминания — его недаром после смерти Марии вычеркнули изо всего дневника.

Он пил, буянил, ввязывался в драки, бил собственную сестру, спускал деньги в игре, читал при маленькой Марии вслух порнографические романы — чтобы смутить её гувернантку (в дневнике художница пишет, что всё отлично понимала, хотя и читал дядя по‑французски, и это было ужасно). Он женился на женщине чуть не вдвое старше себя и далеко не такой родовитой. Семье Марии не раз приходилось переезжать из одного уголка Европы в другой в том числе после очередной выходки дяди Жоржа. Кстати, его дочь потом стала графиней Тулуз-Лотрек, несмотря на шлейф репутации, оставленной ей отцом в наследство.

Мария Башкирцева

Мария Башкирцева

Что касается Романова, вскоре после свадьбы он умер — как настаивала семья Башкирцевых-Бабаниных, от излишеств, но по русской диаспоре за границей моментально прошёл слух, что молодая жена его отравила. Родня покойника немедленно подала в суд, пытаясь лишить мадам Романову полученного наследства. В итоге, где бы Бабанины ни появлялись, русское дворянство — среди которого по праву и родства, и свойства должна была вращаться Мария — отворачивалось от неё, отвергало её, злословило и насмехалось над ней.

Удивительно ли, что Мария, уверенная, что прославится, славу свою хотела отдать принимающей её намного радушнее Франции и только ей? Свой знаменитый дневник она тоже вела по‑французски, и по-французски всегда стремилась говорить дома — хотя в то время в дворянских семьях это уже было не слишком принято. Впрочем, её мать, тётя, дяди — полуфранцузы — просто говорили на материнском языке, без идейной или сословной подоплёки, переходя с него на русский и обратно так легко, как бывает, когда у тебя два родных языка.

Что не вошло в «печатный» дневник

Одна из первых историй в записках — о том, как Башкирцева влюбляется на курорте в молодого герцога Гамильтона. Он покоряет её сердце тем, что знатен, богат и экстравагантен — например, когда ему запретили гулять по набережной с собаками, пришёл туда со свиньёй на поводке. Конечно же, в силу молодости он по-своему хорош собой. А ещё — от него веет опытным мужчиной, и Мария без обиняков пишет об этой мужской притягательности. Ещё бы — ей четырнадцать лет. Её рядят в детские платьица, но она надевает взрослые украшения и отслеживает, как мужчины смотрят на неё.

Чтобы превратить наивные, но искренние рассуждения, пропитанные подростковым эротицизмом, в лепет девочки, повторяющей непонятные ей рассуждения взрослых, чтобы обесценить их и лишить заряда, мама в этом эпизоде превращает Марию в двенадцатилетнюю.

Позже, где Мария описывает свою яркую подростковую любовь с Пьетро Антонелли, племянником кардинала Антонелли — о, сколько горя пережила она, когда семья юноши навела справки и отказалась обсуждать с её семьёй свадьбу! — мама тщательно вычищает сцену на лестнице, когда Мария не просто целуется с любимым, но и позволяет ему дотрагиваться до себя самым чувственным образом. И вот — её разочарование тем, что настолько далеко (по меркам времени) зашедший роман превращается из унижения в детскую обиду. Тем более детскую, что и в этой сцене Марии занижен возраст.

Мария Башкирцева

Мария Башкирцева

Каждый вечер, ложась спать, она ещё девочкой молилась: «Господи! Сделай так, чтобы у меня никогда не было оспы, чтобы я была хорошенькая, сделай так, чтобы у меня были кавалеры, которые ухаживали бы за мной, чтобы у меня был прекрасный голос, чтобы я была счастлива в семейной жизни и чтобы мама жила как можно дольше!» Кавалеров, конечно же, вычеркнули. Девочке стыдно мечтать о кавалерах.

Мария Башкирцева

Мария Башкирцева

О Марии много говорят во Франции — как о начинающей художнице, как о девушке одновременно резких и граничащих с непристояностью суждений, как об участнице эксцентричных событий — и это остаётся. Те же строки, где о ней говорят как о даме полусвета — а за куртизанку Марию из-за нарочитой любви к пышности и яркости принимали постоянно — остаются едва намёком. Сама слава остаётся — противоречивость этой славы тщательно вычищена.

В любви Мария была дочерью своей семьи. Когда очередная её свадьба расстроилась из-за репутации семьи — забрасывала жениха гадкими, ядовитыми записками с угрозами шантажа. Не очень вяжется с образом ангела, всю жизнь прожившим искусством — и это долой.

Уже зная, что тяжело больна (туберкулёзом, которым заразила гувернантка), Мария заводит роман с Мопассаном — скандальнейшим французским новелистом, признанным эротоманом и, говоря откровенно, сифилитиком. Она пишет ему анонимные признания — он сообщает всем знакомым, что у него роман с Башкирцевой. Она не является на встречи — он рассказывает всем и каждому, как ему всё равно, а сам в нетерпении бежит на почту.

Дуглас-Гамильтон, Уильям, 12-й герцог Гамильтон

Дуглас-Гамильтон, Уильям, 12-й герцог Гамильтон

Они так никогда, к слову, и не встретились. Всё наслаждение для Марии было в том, что мужчина, ради которого готовы пасть были многие приличные женщины, получив одно её письмо, уже ждал другое. Игра. Ей уже не хотелось ни свадьбы, ни опытных мужчин. Ей хотелось, чтобы хоть кто-то так же мучился из-за неё, как она мучилась, когда была влюблена.

Джакомо Антонелли

Джакомо Антонелли

Позже об этой переписке в волнении будет упоминать Цветаева, по крохам для себя воссоздавая портрет странной юной художницы. Поэтесса будет списываться с матерью Марии, сестра её будет расспрашивать художника Леви, знакомого с Марией лично, чтобы потом зафиксировать детали — древнегреческий знала в совершенстве, читала на нём; была очень красива; спала в собственной мастерской, на очень узкой железной кровати; страдала слуховыми галлюцинациями.

Исчез тот факт, что Мария родилась через семь месяцев после свадьбы родителей, вполне доношенной, и тот факт, что мать оставила её отца из-за подцепленного им венерического заболевания.

Когда читаешь исследователей обо всём, что вымарано из дневников Марии — особенно о выходках её родных и том, как эти выходки раз за разом ломали жизнь девушки — удивляешься, как она вообще стала небезызвестной художницей, как не бросила своего странного проекта с дневником (ведь писать о своей жизни, кажется, порой ей было невыносимо), как она находила в себе силы идти вперёд и вперёд. Ответ, в общем-то, банален. Любовь.

Ги де Мопассан

Ги де Мопассан

Вся её сумасшедшая, неправильная семье точно так же сумасшедше и, по меркам времени, неправильно её любила. С той же щедростью, с которой юной девушке покупали взрослые украшения — ей покупали по первому же требованию пробирки для химических опытов, кисти и краски, ноты и музыкальные инструменты, учебники и тетради. Ни один её план не высмеивали и на любой реагировали, как на абсолютно осуществимый. Даже если эти грандиозные планы менялись каждый месяц. Ей давали ошибаться и искать, и вместо того, чтобы спрашивать «Опять ничего не вышло?» просто говорили о смене планов — «Что тебе для этого надо?»

Удивительно ли, что хотя бы два из этих плана осуществились? И какой цинизм судьбы в том, что две мировые войны уничтожили почти все картины и рисунки Марии-художницы, а семья предпочла уничтожить всю остроту и меткость пера Марии-писательницы. Остаётся только ждать момента, когда историческая справедливость нам вернёт хотя бы ту, вторую, Марию. Впервые в истории решившую показать девочек и девушек такими, какие они есть в своём смешном, неприличном, бурном взрослении.