Важно, что именно король Кристиан VIII и именно сам спросил: Андерсен, человек из низов, поминутно требовал от окружающих признания. До того, как король деликатно поинтересовался у писателя, не собирается ли тот почтить своим присутствием берега туманного Альбиона, сказочник уже объездил пол-Европы, наслаждаясь тем, чего никогда не выпадало на его долю в родной Дании: мягким климатом и тотальным признанием.

На родине он всех порядком раздражал. Не последним пунктом в списке причин были его путешествия – соотечественники были уверены, что Андерсен презирает Данию и предпочитает находиться в необжитом гостиничном номере, нежели в цветущей стране, которая его родила и воспитала.

Датчане не упускали возможности показать этому выскочке, что его притязания на hight life нелепы. Когда писатель вернулся из поездки в Германию и отправился в Королевский театр послушать оперу «Маленькая Кирстен», соавтором которой был, то, кроме аплодисментов, услышал громкий свист и выкрики. «Ничего не понимаю, – сказал его спутник. – Такого никогда не было!» «Зато мне все ясно, – ответил Андерсен. – Просто мои соотечественники увидели, что я вернулся на родину, и решили меня поприветствовать».

Неудивительно поэтому, что каждый заработанный риксдалер он тратил на то, чтобы рвануть из Дании куда подальше.

Итак, «однажды король спросил меня, не подумываю ли я когда-нибудь посетить и Англию». Хотя денежный вопрос не обошел и эту важную для истории беседу. Кристиан VIII предложил Андерсену оплатить дорожные расходы. Далее Андерсен рисует сценку, в которой он предстает человеком, сумевшим преодолеть искушение королевской щедростью.

«Я поблагодарил и сказал: «Да мне теперь не нужно денег! Я получил от немецкого издателя 800 риксдалеров, вот они и пойдут на поездку!» «Но ведь вы теперь явитесь в Англии представителем датской литературы! – возразил король с улыбкой. – Так надо же вам там устроиться получше!» – «Я так и сделаю! А когда деньги все выйдут, вернусь домой!» «В случае надобности пишите прямо ко мне!» – слюбезничал король. «Теперь мне ничего не надо, Ваше Величество! – отверг идею Андерсен. – Нельзя же вечно надоедать. Да и не люблю я говорить о деньгах! А вот если бы я смел писать вам так, не прося ни о чем... не как к королю, а просто как к человеку, которого я люблю!» Кристиан VIII разрешил это и, по-видимому, остался доволен ответами.

В его родном Оденсе есть музей его имени. Здесь хранятся немногие личные вещи писателя. Вот их почти полный перечень: шляпа, баул, моток толстого каната. Канат обязателен. Без него Андерсен никогда не садился в дилижанс дальнего следования. А вдруг в гостинице случится пожар? А у него уже и веревка припасена, чтобы спасти жизнь гения собственными руками.

В середине мая 1847 года Андерсен выезжает из Копенгагена. Погода шепчет, душа поет: он видит летящего аиста, в Оденсе посещает праздник стрелков, обожаемый им с детства. Вскоре он останавливается в Амстердаме, поразившем его обилием каналов, на первый взгляд напомнивших дорогую его сердцу Венецию.

Второй взгляд на город оказался не столь дружелюбным. Андерсен обзывает Амстердам «городом бобров с его мертвыми дворцами». Зато первый же прохожий, к которому он обращается на смеси языков, отвечает на удивление внятно, и Андерсен празднует лингвистическую победу – вот, мол, как легко ему дается голландский! Но тут же выясняется, что прохожий попросту говорил по-датски, хотя и с акцентом – это оказался француз-парикмахер, долгое время живший в Дании и сразу узнавший ходячую национальную достопримечательность.

С языками у гражданина мира было туго: по-немецки он говорил бойко, но совершенно неграмотно. Будучи принятым в семейных кружках, где уже в отличие от парадных приемов «мало надуть губы, надо свистнуть», он воспринимал каждую беседу как сражение. Французский давался ему еще труднее. Хотя в его памяти держался довольно большой запас слов, он никак не мог научиться связывать их в предложения, поэтому все глаголы употреблял в неопределенной форме, а существительные причислял к женскому роду.

Незнание языков абсолютно не влияло на его неуемную общительность – в путешествиях он старался наговориться на весь угрюмый «датский период». Однажды, пересекая на пароходе Дарданеллы, Андерсен заметил на палубе перса благородной наружности в белой чалме и зеленом кафтане. Естественно, Андерсен не мог упустить такого случая…

Вспомнив школу, Андерсен произнес на древнееврейском первые строки «Книги Бытия»: «Берешит бара…» – «В начале создал…» На что перс, для которого, как и для Андерсена, все языки мира, кроме родного, сливались в гул, ответил единственной выученной европейской фразой: «Yes, sir, verily, verily» – «Да, сэр, истинно, истинно».

В конце июня нога Андерсена ступает на лондонскую землю. Вокруг мокро, грязно и страшно – пароход подошел к причалу как раз к началу мощной грозы. Апокалиптичности добавляет громовой раскат прямо над головой. Увидев белое лицо Андерсена, молодой англичанин, стоящий рядом, решает разрядить атмосферу: «Знают, что вы на пароходе, вот и салютуют в вашу честь». Андерсен выдавливает из себя вежливую улыбку, а про себя без ложной скромности думает: «Бог знает, что я приехал!»

Поскольку, кроме Бога, его никто не встречает, сказочник берет кеб и уныло тащится в гостиницу мимо оживленных мостовых, мимо тумб с афишами, кричащими о воздушных шарах и концертах певицы Дженни Линд. В свой первый день в Лондоне он растерян. Солнечные лучи кажутся мутными, как стекло пивной бутылки, лица прохожих – чужими и неприветливыми, воздух наполнен жужжанием толпы. Сильно напрягало отсутствие рекомендательных писем. Какое-то высокопоставленное лицо в Дании обещало ему черкнуть пару строк к такому же лицу в Англии, да так и не черкнуло.

Но уже на следующее утро все, о чем он так долго мечтал промозглыми ночами, сбывается втройне. «Герцоги, епископы, ученые, виднейшие в мире люди разговаривают со мной так, словно я выдающаяся личность», – спешит сообщить он домой. Датский посол в Лондоне граф Ревентлау легким движением руки вводит Ханса-Кристиана в высший свет, избрав для этого гостиную лорда Пальмерстона, бывшего на тот момент министром иностранных дел Великобритании.

Вокруг дамы в бриллиантах, кружевах и цветах, роскошь убранства, светское изящество. Но Андерсена это совершенно не смущает, сын башмачника удовлетворенно выслушивает горячие комплименты герцогини Суффолк своим книгам. Герцог Кембриджский беседует с ним о короле Христиане VIII, прусский посланник Бунзен – об опере. В гостиничный номер Андерсен возвращается с легким головокружением от успехов и карманами, набитыми визитными карточками британской знати.

Лондонский подметальщик

Лондонский подметальщик

За первым триумфом в свете последовали шесть недель утомительного сияния славы. Число визиток увеличивалось: сначала его приглашали на ужины, затем к ним добавились обеды, и, наконец, очередь на него выстроилась такая, что и завтракать он стал за богато сервированным столом, всякий раз за новым. С одной стороны, это было практично, особенно для путешественника, с другой – утомляло несказанно. Особенно длинные беседы на английском, которого он не знал.

Кто-то посоветовал ему списать с фасада гостиницы название улицы, чтобы, если он вдруг заблудится, показать записку полисмену. Андерсен честно списал, что нашел. А нашел он «Stick no bills» («Запрещается наклеивать афиши»). Вскоре он, естественно, заблудился и, как к спасательному кругу, бросился к полицейскому. Результат озадачил — служитель порядка невозмутимо отвел его за ручку, но не в гостиницу, а в участок, а оттуда его уже вызволял датский консул, давший слово джентльмена, что Андерсен – не помешанный.

Диккенс, его задушевный друг, при первой встрече попросил его: «Пожалуйста, говорите по-датски, я пойму». И действительно, у Андерсена и Диккенса был свой, непонятный для других язык, благодаря которому они понимали друг друга практически без слов.

Во-первых, сближали обстоятельства детства. Андерсен втайне считал себя потомком королей. В семье его холили и лелеяли, особенно отец, и, вероятно, чтобы скрасить мечтательному мальчику, живущему красотами воображения, скудное настоящее, он и внушил ему, что он является родственником короля. Но, когда мальчику исполнилось 11, отец умер, и Андерсену пришлось идти «в люди» – работать подмастерьем сначала у ткача, потом у портного, а затем на сигаретной фабрике.

Интересная параллель – с разницей в пару-тройку лет в Англии родился Чарльз Диккенс. У него поначалу все было еще лучше, чем у Андерсена: состоятельный отец, домашние спектакли, превосходная семейная атмосфера. Но отец разоряется, попав в долговую тюрьму, а изнеженный ребенок попадает на фабрику по производству ваксы. В 11 лет Чарльз Диккенс по 12 часов в день раскладывал вонючую ваксу по коробочкам. И Андерсен, и Диккенс вынесли из своего детства одно чувство – бешеную ненависть к нищете и прозе жизни. Плюс желание жить совершенно по другим законам. И, если получится, в другом мире.

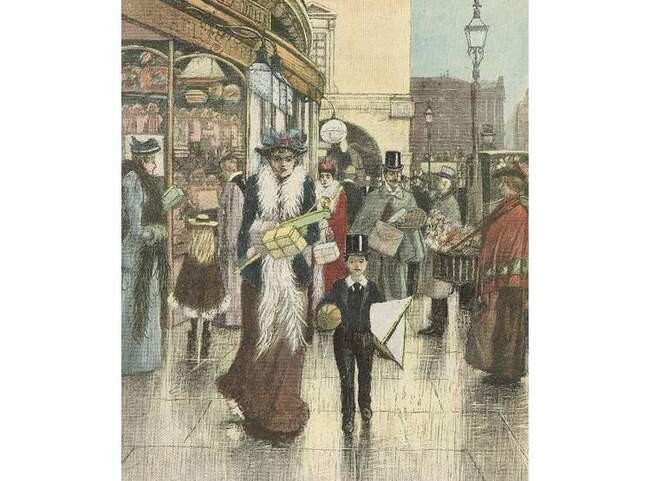

Шопинг на Риджент-стрит

Шопинг на Риджент-стрит

Получилось и у того, и у другого. Выбравшись из нищеты, Диккенс, сын богатых родителей, бросился работать репортером, отныне и навсегда стремясь изменить действительность, женился и в браке имел восьмерых детей. А сын прачки и башмачника Андерсен, который, казалось бы, был ближе к народу и его нуждам, навсегда открестился от этих нужд, по самую маковку уйдя в мир иллюзии. Семьи он так и не создал, детей, которые читали его сказки, побаивался и не любил. И путешествовал, как заведенный.

В его случае борьба материнских и отцовских генов закончилась победой отцовских. Мать говорила, что только тяжелым и черным трудом может заработать свою трудовую копейку человек. Отец делал сыну деревянных кукол и показывал, как их оживить. Мать ежедневно выпивала по полбутылки бренди, чтобы взбодрить себя после многочасового полоскания белья в холодной воде. Отец рассказывал малолетнему сыну сказки и придумал, что он в родстве с принцем Датским.

Оставшись одна, мать отправила сына на швейную фабрику, где он проработал два дня – в первый день он пел, приведя всех в восхищение своим ангельским сопрано, а на второй работники пустили слух, что Ханс-Кристиан – девочка, и, чтобы проверить это, с него под общий гогот стянули штаны. Зато отец еще в раннем детстве внушил мальчику мысль, что единственное, к чему нужно стремиться, – это игра на подмостках и путешествия по миру.

Итак, два гения встретились.

«Я как раз сидел и делал надпись на книжке «True story of ту life», как в салон вошел Диккенс, очень моложавый, красивый, с умным, приятным лицом и густыми прекрасными волосами. Мы пожали друг другу руки, пристально взглянули один другому в глаза, заговорили и скоро подружились»

Надо сказать, что Диккенс – единственный из знакомых Андерсена вне Дании, которому довелось хлебнуть всех прелестей андерсеновского характера. Чего стоит одно только катание по лужайке с газетой, в которой обнаружилась плохая рецензия. Речь идет о лужайке Диккенса, а для него, как для всякого англичанина, газон – все равно, что прическа на голове.

Выходят как-то Диккенс с женой в сад, а там Андерсен в истерике мнет любовно выращенную траву. И так он измучил почтенное семейство Диккенсов разнообразием своих истерик, что, когда он наконец укатил в родные пенаты, Чарльз прикрепил к зеркалу мемориальную карточку: «В этой комнате Ханс-Кристиан Андерсен спал пять недель, которые показались всем ВЕЧНОСТЬЮ». А уж чтобы вывести из себя Диккенса, добрейшее существо, это надо было постараться. Сам Андерсен о нем писал: возьмите, мол, у лучших героев Диккенса все самое лучшее, соберите – вот вам и Чарльз Диккенс.

Ну, ничего. Приехал в другой раз паинькой, был мил и покладист.

Милым и покладистым его помнят все литераторы, кроме Диккенса. Только в его доме Андерсен позволял себе показать нутро – и правильно, чего же стесняться близнеца, если тот все равно читает все твои мысли и предугадывает движения.

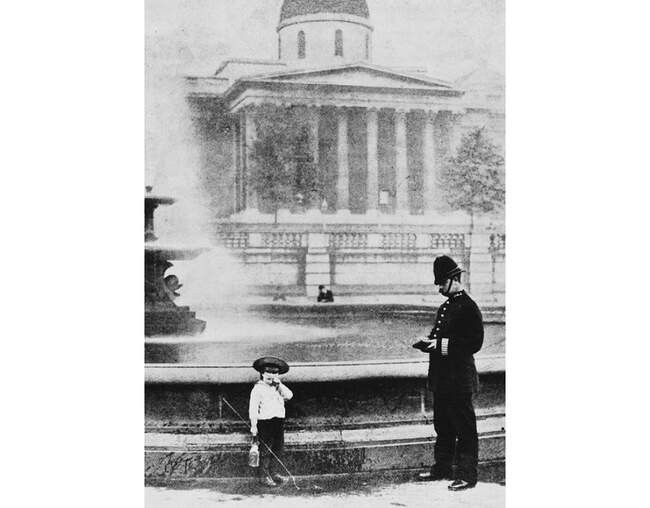

Ну нельзя рыбачить в фонтане на Трафальгарской площади! Нельзя, и точка

Ну нельзя рыбачить в фонтане на Трафальгарской площади! Нельзя, и точка

Помимо спонтанных, случались у Андерсена истерики воспитательные. Как-то Андерсена пригласили погостить с ночевкой в весьма фешенебельный дом. Слуги в шелковых чулках, серебряные канделябры и все такое… В комнате Андерсен обнаружил множество полотенец и простыней неизвестного назначения. Определив по его замешательству, что господин не слишком знатен, слуги напустили на себя невероятную важность. Взбешенный Андерсен схватил ненавистное белье, вымочил его в ванной, а потом расшвырял по комнате. Уважение к гостю было восстановлено.

Но большую часть времени Андерсен пребывает в благодушии, что позволило ему потом назвать лондонские каникулы 1847-го лучшим временем своей жизни. Между зваными завтраками, обедами и ужинами Андерсен вспоминает о своем амплуа туриста и отправляется на осмотр достопримечательностей. И хотя считает, что церкви стоит осматривать в Италии, а не в Англии, все же посещает Вестминстерское аббатство. Здесь приходят в замешательство другие туристы, обнаружив его поразительное сходство с одним из мраморных памятников. Пока он размышляет о природе, которая иногда повторяется, некая дама практически падает в обморок, обнаружив, что оригинал разглядывает свой надгробный портрет.

Еще, контраста ради, он ездит на омнибусе. Пожалуй, только здесь и удается ему подумать всласть – и не о трудностях этикета и английской грамматики, а о реалиях британской жизни. Поначалу его ужасают нищие все видов и мастей, ютящиеся в кварталах, удаленных от Пикадилли. Но потом он делает характерный для себя вывод: «Лондон – город по преимуществу промышленный, и в нем и нищенство обращается в промысел». То есть все нормально, это просто бизнес такой.

Лондон, суета в Сити

Лондон, суета в Сити

С подножки омнибуса – снова в водоворот «high life». Наконец, блестящая лондонская жизнь утомила Андерсена настолько, что он принимает приглашение своего банкира съездить развеяться в Шотландию – типа, в деревню, в глушь, в Саратов. Думал сменить обстановку, но снова попал в объятия лучших семейств.

Андерсен вновь блистает, осваивая шотландский акцент, но мало-помалу впадает в мизантропию, начинает ворчать, бурчать, критиковать. Допустим, в Глазго в воскресенье на улицу не выйдешь – считается, что грех. Поэтому все закрыто, улицы пусты, все сидят по домам: половина по складам читает Библию, другая яростно напивается.

Тут, в Шотландии, посыльный в белых перчатках вручает ему приглашение королевы Виктории и принца Альберта навестить их во дворце Осборн-хаус на острове Уайт. И почему-то, удостоившись приглашения именно членов королевской семья, Андерсен закапризничал. Официальная причина – недомогание, вызванное усталостью. Ну это понятно. Но у него читаем: «К тому же я узнал от сведущих лиц, что в упомянутой местности с трудом можно отыскать мало-мальски сносную гостиницу, что мне непременно нужно явиться туда в сопровождении слуги, словом, войти в большие расходы, нежели это позволяли мои средства».

Андерсен возвращается в Лондон. К счастью для него, светский сезон окончен, и он может спокойно прогуляться по картинным галереям и напоследок навестить Диккенса в его маленьком домике на побережье. Пора домой. В одиночестве Андерсен отправляется на пароходную пристань, несколько месяцев назад встречавшую его раскатами грома.

Прощай, «всемирный барельеф, изображающий день с его вечной деятельностью, с его быстрым, как молния, ткацким станком жизни»! И тут он с удивлением обнаруживает на пристани запыхавшегося Диккенса. «Мы крепко пожали друг другу руки, он так ласково смотрел на меня своими умными, добрыми глазами, и, когда пароход отошел, я увидел, что он стоит на самом краю маяка, такой смелый, моложавый, красивый, и машет мне шляпой!» Ну, правильно. Чужие сразу забылись, остался только один, почти кровный родственник, почти близнец, почти сам Андерсен.

Наступил первый день в Копенгагене. Едва писатель отоспался и подошел к окну, как был замечен двумя прохожими. «Смотри, – громко сказал один другому, – вот и наш знаменитый заграничный орангутанг!»

Сон растаял. Андерсен вернулся на родину.