Европейцы познакомились с японским искусством во второй половине XIX века, после вторжения американской эскадры коммодора Мэттью Перри в 1853 году. На международных выставках оно произвело фурор, и в моду тут же вошло все японское: кимоно, ширмы, фарфор, гравюры. «Японизм» проник в европейскую живопись и декоративно-прикладное искусство, повлияв на импрессионистов, постимпрессионистов и мастеров ар-нуво. И все же для большинства японское искусство оставалось диковинкой: картины казались незаконченными эскизами, свитки напоминали обои, а гравюра — карикатуру. И даже сегодня многие аспекты японского искусства не вполне понятны западному зрителю. Как же его понимать?

Живопись

Японская живопись опиралась на принципы, разработанные в Древнем Китае: система жанров, мировоззренческие основы живописи, символизм и многие другие чисто художественные средства были заимствованы с континента одновременно с буддизмом. Система жанров разительно отличалась от европейской. Даже самый, казалось бы, понятный — пейзаж — в традиции Дальнего Востока имеет свои особенности.

Что такое японский пейзаж

Хаттори Нанкаку. Пейзаж. Период Эдо, не позднее 1759 года

Хаттори Нанкаку. Пейзаж. Период Эдо, не позднее 1759 года

Главная идея спрятана в названии: японское слово сансуй и китайское шань-шуй переводятся как «горы и воды». Это не портретирование какого-то уголка природы, но создание образа идеального космического порядка, опирающегося на натурфилософию. Горы и воды — репрезентация противоположностей, составляющих движительную силу Вселенной. Мужское и женское начала, твердое незыблемое и мягкое изменчивое, светлое и темное (все то, что складывается в пару ян и инь) — противоположности, бесконечно порождающие друг друга и присутствующие друг в друге, формируют гармонию мироздания, отражение которой (а заодно утверждение) и есть главная задача художника. Восточный пейзаж, как правило, умозрительный, это плод кабинетной работы художника-мыслителя. Реалистичность, схожесть, копирование природы, которые стали основой классической живописи Запада, не имели для японцев безусловной ценности.

Как читать свитки

Формат горизонтального или вертикального свитка связан с формой рулона шелка — одного из самых ранних носителей письменности на Дальнем Востоке. Живопись на свитках шелка или бумаги не имеет рамы; четкой границы между изображением и окружающим пространством нет. Именно поэтому у первых западных коллекционеров и возникла ассоциация с обоями. Европейскому взгляду оказалось сложно приспособиться и к технике живописи, и к организации пространства в изображении. В классической японской живописи пространство выстраивается с помощью особой системы приемов. Четко обозначенные деталями (постройками на берегу, лодками на воде и т. д.) или тональными акцентами планы композиции на вертикальных свитках легко расслаиваются, часто отделенные друг от друга туманными полосами пустоты. Эти паузы в изображении и диагональные композиции помогают неторопливо переходить от рассматривания первого плана к дальним, создавая эффект глубины пейзажа.

Сюгэцу. Пейзаж в китайском стиле. Не позднее 1529 года

Сюгэцу. Пейзаж в китайском стиле. Не позднее 1529 года

В горизонтальных свитках, рассчитанных на медленное рассматривание по ходу чтения справа налево, этот «временной» аспект живописи еще более очевиден. В пейзаже мастера Сюгэцу зритель «входит» в изображение из пустого пространства воды и неба в правой части свитка, беседует с поэтами и мудрецами на скалистом берегу, любуется старой сосной и «поднимается» в беседку, откуда перед ним открывается вид на темный абрис пологих гор на втором плане, а потом, глубже и выше, — на дальние вершины третьего плана, подернутые дымкой.

Почему дома изображены без крыш

Отсутствие в классическом репертуаре дальневосточной живописи сцен в замкнутых помещениях и городских пейзажей делало неактуальной линейную перспективу. А там, где следовало придерживаться строгих геометрических форм, на помощь как художнику, так и зрителю вновь приходило воображение.

В японской живописи ямато-э с эпохи Хэйан (794–1185) для изображения сцен в дворцовых покоях использовался прием «интерьера со снятой крышей», когда художник и зритель смотрели на происходящее в дворцовых залах сверху, словно заглядывая в кукольный домик и видя фрагмент помещения со скошенными балками, занавесями и сидящими в них героями.

Иллюстрация к одной из глав «Повести о Гэндзи» Мурасаки Сикибу. Около 1130 года

Иллюстрация к одной из глав «Повести о Гэндзи» Мурасаки Сикибу. Около 1130 года

Этот прием, появившийся еще в ХII веке в иллюстрированных свитках (так называемых эмакимоно), позднее широко применялся в росписи ширм или подвижных перегородок фусума в дворцовых и замковых интерьерах. Японские мастера вообще любили взгляд с высоты птичьего полета, открывавший перед зрителями широкую картину празднеств, военных действий или городских видов. Чтобы подчеркнуть эту высокую точку зрения, удаленность объектов и их отделенность друг от друга, использовался прием ункин. Купы деревьев, показанных как бы сверху, или декоративные позолоченные стилизованные облака позволяли разделить плоскость изображения на регистры и планы. Сам термин ункин состоит из иероглифов «облако» и «парча»: это отсылка к пышным облакам цветущей сакуры и парче осенних краснеющих кленов, сквозь которые показаны пейзажи.

Монах Юкинаги. Императорское шествие в Охару (иллюстрация к «Повести о доме Тайра»). Период Эдо, начало XVII века

Монах Юкинаги. Императорское шествие в Охару (иллюстрация к «Повести о доме Тайра»). Период Эдо, начало XVII века

Отделенные друг от друга фрагменты императорской процессии кажутся разнесенными в пространстве, и каждое из них обладает собственной перспективой. Художник следует принципу «подвижного ракурса», когда в одном произведении действует множество точек зрения и точек схождения перспективы.

Саэн Хосай (Сиюа Фанци). Майна на ветке сливы. Период Эдо, XVIII век

Саэн Хосай (Сиюа Фанци). Майна на ветке сливы. Период Эдо, XVIII век

Что же касается моделирования объема предметов, то переходы от насыщенного цвета туши к акварельной прозрачности были призваны не столько передать реальные светотеневые соотношения, сколько выявить «костяк» формы, который может внушить ощущение объема. А живописный фон часто вовсе исчезает из изобразительного текста, заставляя поверхность бумаги или шелка работать как бесконечное пространство.

Каллиграфия

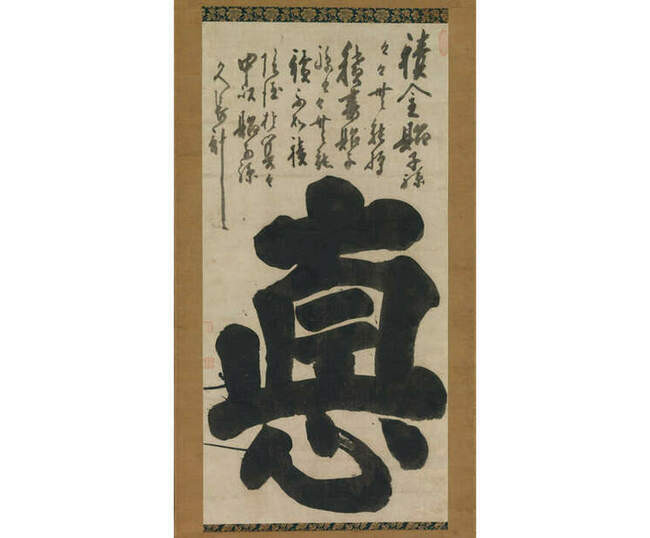

Хакуин Экаку. Доблесть. Период Эдо, середина XVIII века

Хакуин Экаку. Доблесть. Период Эдо, середина XVIII века

Практически все принципы дальневосточной живописи так или иначе применимы к произведениям каллиграфии — искусству красивого письма. Первая причина этого родства лежит в общности материалов и инструментов письма и живописи. Кисть и тушь, бумага или шелк диктуют одни и те же особенности визуального языка: мазок, формирующий абрис гор или ствол бамбука, мало чем отличается от черты в написании иероглифа. В письме и живописи движения руки художника одинаковые. Также одинаково мастер регулирует толщину и яркость линии или пятна нажатием на кисть, скоростью письма, насыщением кисти водой.

Вторая причина — сложная природа иероглифа. Иероглиф обладает формой, цветом, композиционной связью с форматом произведения и другими элементами изображения. Как письменный знак, восходящий к пиктограмме — схематизированному, упрощенному изображению реального объекта, — он сохраняет далекую связь с формой предмета или природного явления (и наиболее близкими к пиктограмме остаются иероглифы, обозначающие устойчивые природные формы: гору, воду, огонь, человека и другие). Как знак письменности он обладает фонетическим звучанием и значением, которое связано с целым рядом литературных, религиозных или философских ассоциаций.

Системы почерков: кайсё, гёсё и сосё

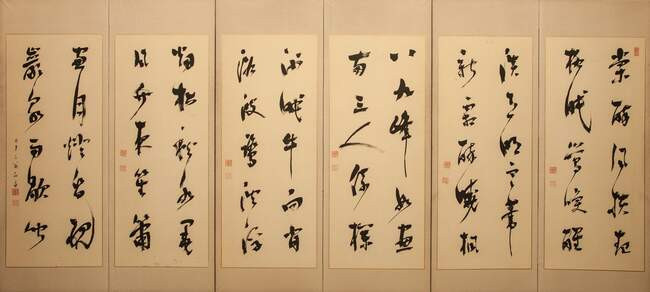

Шестистворчатая ширма с каллиграфией китайской поэзии в стиле гёсё. Япония, XIX век

Шестистворчатая ширма с каллиграфией китайской поэзии в стиле гёсё. Япония, XIX век

Каллиграф Дальнего Востока создает каллиграфическое произведение, не просто чтобы зафиксировать смысл, но чтобы выразить и воплотить идею отдельного слова, целого стихотворного или прозаического произведения. При этом, как правило, он связан устоявшимися формами письменных знаков: основой каллиграфии является система почерков, каждый из которых обладает смысловыми нюансами и соответствует замыслу автора.

Нейтральный и легко читаемый уставной стиль кайсё ближе всего к печатным знакам; «полукурсив» («бегущий стиль») гёсё — свободнее и выразительнее, динамичнее и гибче: движения кисти тут более плавные и слитные. Но наибольшим выразительным потенциалом обладает сосё, или «травяное письмо», в котором отдельные знаки сливаются в плавно изгибающиеся строки, похожие на спутавшиеся или стелющиеся травы. Каллиграф сокращает письменные знаки, опуская или объединяя мелкие элементы.

Хонъами Коэцу. Каллиграфия стихотворения из сборника «Син кокин вака-сю», украшенная изображениями оленей, в стиле сосё. Не позднее 1637 года

Хонъами Коэцу. Каллиграфия стихотворения из сборника «Син кокин вака-сю», украшенная изображениями оленей, в стиле сосё. Не позднее 1637 года

Иероглифическая письменность пришла в Японию из Китая. Чтобы приспособить ее к японскому языку, к концу первого тысячелетия были созданы две слоговые азбуки — хирагана и катакана, которые дополняли иероглифические тексты. Знаки письменности хирагана, часто встречающиеся в каллиграфии наравне с иероглифами, составляли особый связный стелющийся текст, который у великого мастера ХVII века Хонъами Коэцу превращает строки стихов в продолжение свисающих побегов плюща или травы и кустарник, в которых пасутся олени.

Текст, изображение и иероглиф

Хакуин Экаку. Два слепца переходят по мосту-бревну. Период Эдо, не позднее 1768 года

Хакуин Экаку. Два слепца переходят по мосту-бревну. Период Эдо, не позднее 1768 года

Хакуин Экаку. Хитомаро. Период Эдо, не позднее 1768 года

Хакуин Экаку. Хитомаро. Период Эдо, не позднее 1768 года

За этой самой общей классификацией стилей, или почерков, стоит огромное разнообразие авторских вариаций. Один знак может быть написан по-разному даже у одного мастера, поскольку в каждом новом случае он будет выражать новую идею и новый аспект явления. Именно родство каллиграфии и живописи, гибкость японской письменности, связь каллиграфии с литературой и поэзией породили уникальные японские синтетические жанры. Хайга — это небольшой живописный набросок на тему японского трехстишия с каллиграфией. Дзэнга — каллиграфия и живопись буддийской школы дзен, призванная в лаконичной и часто парадоксальной форме выразить суть учения. Этот синтез проявляется в органичном и порой изобретательном сочетании живописи и каллиграфии. Так, дзенский художник Хакуин Экаку (1685–1768) как одну горизонтальную черту проводит бревно-мост, перекинутый через поток. У него же широкие и плавные мазки, формирующие абрис одежд великого поэта Какиномото Хитомаро, одновременно являются и изображением, и каллиграфией, частью текста.

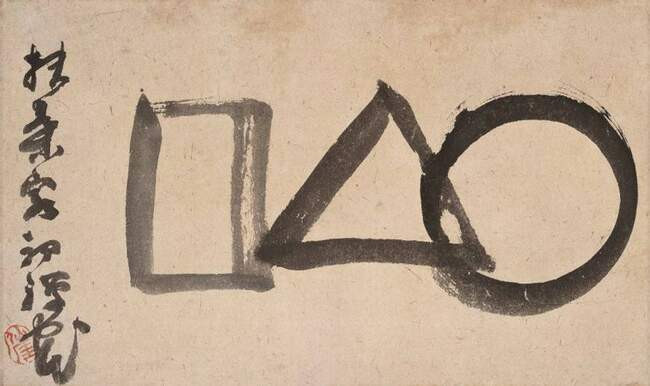

Сэнгай Гибон. Вселенная. Не позднее 1837 года

Сэнгай Гибон. Вселенная. Не позднее 1837 года

Экстравагантная манера письма дзенских мастеров иногда делала иероглиф практически нечитаемым, а вера в способность знака передавать суть сложных философских идей породила такие, казалось бы, современные художественные формы, как абстрактная живопись. Сложно определить, к какому виду искусства — живописи или каллиграфии — отнести знаменитый свиток Сэнгая Гибона (1750–1837), получивший на Западе условное название «Вселенная».

Гравюра

Гравюра укиё-э, «картины изменчивого мира», стала, пожалуй, самым ярким явлением городской культуры XVII–XIX веков. Именно с бытованием в городской среде связано и жанровое многообразие гравюры, и особенности ее художественного языка.

Жанры: красавицы, герои, актеры и пейзажи

Судзуки Харунобу. Влюбленные под зонтом в снегопад. Около 1767 года

Судзуки Харунобу. Влюбленные под зонтом в снегопад. Около 1767 года

Китагава Утамаро. Ханацума из дома Хёгоя. Период Эдо, 1794 год

Китагава Утамаро. Ханацума из дома Хёгоя. Период Эдо, 1794 год

Утагава Куниёси. Миура Дзироэмон Камэцукэ (из серии «47 преданных вассалов»). Около 1847 года

Утагава Куниёси. Миура Дзироэмон Камэцукэ (из серии «47 преданных вассалов»). Около 1847 года

Наиболее известными жанрами печатной графики Японии стали изображения красавиц бидзин-га, портреты актеров театра кабуки и изображение сцен из спектаклей якуся-э, героический жанр муся-э, пейзажи фукэй-га, поздравительные листы суримоно и эротическая гравюра сюнга. Эта тиражная художественная продукция выполняла функции рекламы, афиши, постера и, разумеется, служила развлечению, а порой и просвещению.

Художественный язык гравюры должен был быть максимально ясным и выразительным, автор должен был ухватить типичное или, наоборот, уникальное (в той же степени, в которой живописец должен был показать идею пейзажа, а каллиграф — иероглифа). Стремление граверов к простой выразительности изображения и возможности резчиков, переносивших их эскизы на деревянные доски, привели к формированию особого стиля японской гравюры с присущей ей игрой линий и пятен цвета и обобщенностью форм. Основную информацию о героях, а также об их настроении и чувствах несли композиционные приемы, костюмы, колористическое решение. Так, в «портретах» красавиц прославленного Китагавы Утамаро (ок. 1753 — 1806) героиня узнавалась не по внешнему сходству, а благодаря платью, аксессуарам, гербам и, конечно, текстам, сопровождающим гравюру.

Что касается гротескно яростных поз и физиономий прославленных героев, то они восходят к иконографии гневных буддийских божеств — и словно стянутая кверху кожа головы, и резко поднятые углы глаз под сведенными бровями, и открытый рот, и преувеличенная, порой фантастическая мускулатура должны были подчеркивать сверхъестественную силу и божественную ярость таких героев. Так изобразил одного из 47 преданных вассалов Утагава Куниёси (1798–1861), признанный мастер гравюры муся-э.

В то же время бидзин-га и муся-э были связаны с театром кабуки — с его утрированными сценическими движениями, выразительными позами и броскими костюмами.

Почему власти боялись гравюру

Кацусика Хокусай. Большая волна в Канагаве. 1832 год

Кацусика Хокусай. Большая волна в Канагаве. 1832 год

Утагава Хиросигэ. Мoст Суидо и Саругадай (из серии «100 знаменитых видов Эдо»). 1857 год

Утагава Хиросигэ. Мoст Суидо и Саругадай (из серии «100 знаменитых видов Эдо»). 1857 год

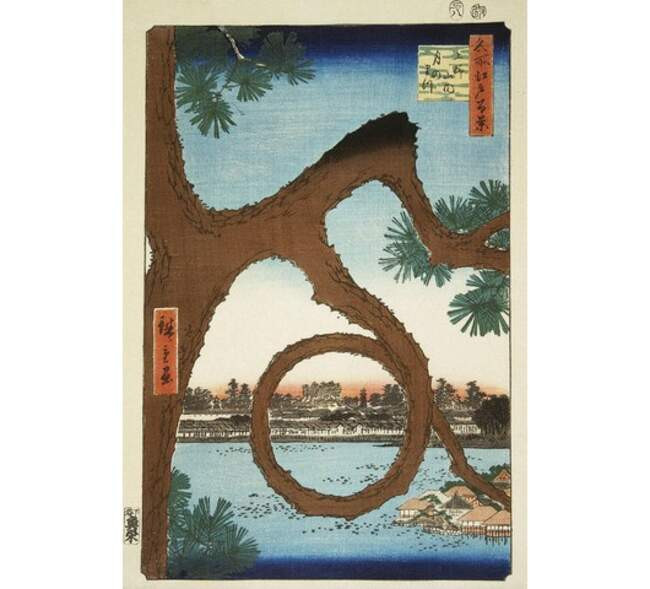

Утагава Хиросигэ. Лунная сосна в Уэно (из серии «100 знаменитых видов Эдо»). 1857 год

Утагава Хиросигэ. Лунная сосна в Уэно (из серии «100 знаменитых видов Эдо»). 1857 год

С усложнением техники многоцветной печати в XVIII веке гравюра превращается в сложное художественное произведение, предмет любования и коллекционирования. За ней стоит мир японской городской культуры с его сложной иерархией, особым языком иносказаний, аллюзий, символов, своей мифологией, специфическим духом свободы (или ее иллюзии в жестко устроенном феодальном мире Японии) и особой эстетикой. Эта эстетика нашла выражение в понятии ики, олицетворявшем свободу от условностей и открытость к возможностям. Эстетика ики чужда вульгарности, но наполнена глубоким переживанием полноты жизни, напряженностью восприятия каждого момента. Это именно то, что также заключалось в понятии укиё (изменчивый бренный мир), ставшем общим названием японской гравюры.

Гравюра никогда не считалась высоким искусством и, напротив, вызывала опасения японского военного правительства как продукция, способствующая моральному разложению и вольнодумству. Как любая печатная продукция, укиё-э проходила цензуру, и многие темы попадали под запрет. Дух ики, несомненно содержавший протестное начало, к новому прочтению традиционных повествовательных приемов в гравюре, например уподобления митатэ, когда запрещенные сюжеты и герои появлялись в печатных листах в «подставных» образах, а события преподносились в иносказательной форме.

Эти запреты на некоторые жанры, вкупе с так называемыми «Указами против роскоши», особо строгими в 1840-х годах, значительно меняли репертуар гравюры и влияли на палитру. Но те же ограничения вызвали расцвет пейзажной гравюры, в которой блистательно работали такие мастера, как Кацусика Хокусай (1760–1849) и Андо Хиросигэ (1797–1858). Их серии пейзажей, объединенные единой темой — будь то виды на гору Фудзи, окрестности столицы или дорога Токайдо, соединяющая Эдо (Токио) и Киото, — не только прославляли достопримечательности Японии, но и были своеобразными виртуальными путешествиями для горожан, ограниченных в передвижениях по стране. Надо ли говорить, что многие из этих видов были так же умозрительны, как и философские пейзажи живописцев прославленных школ.

Как возникли новые жанры

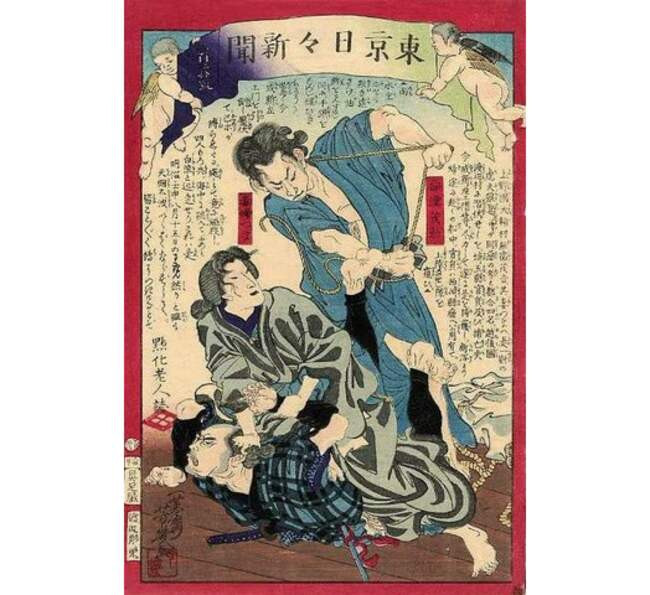

Пара грабителей. Иллюстрация из «Токийской газеты» от 26 ноября 1872 года

Пара грабителей. Иллюстрация из «Токийской газеты» от 26 ноября 1872 года

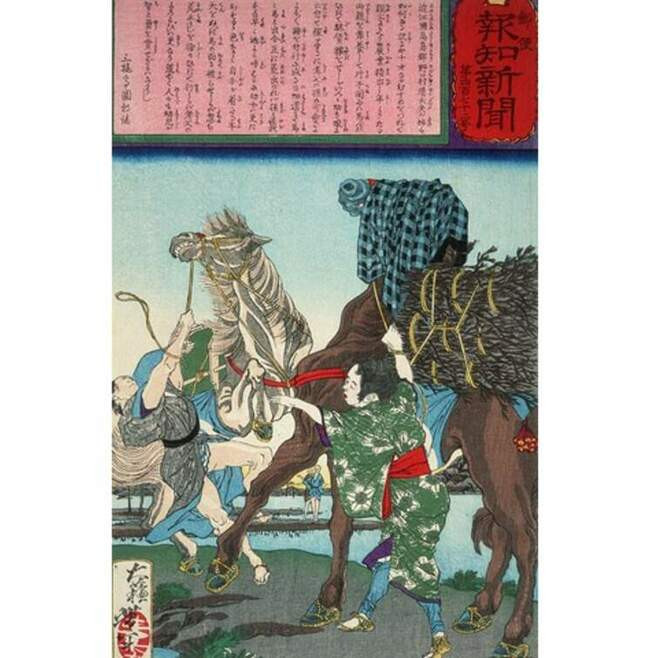

Цукиока Ёситоси. Девочка успокаивает лошадь, накинув ей на морду свою куртку. Иллюстрация для газеты «Почтовые новости» № 472 от 1875 года

Цукиока Ёситоси. Девочка успокаивает лошадь, накинув ей на морду свою куртку. Иллюстрация для газеты «Почтовые новости» № 472 от 1875 года

Именно в гравюре разных жанров проявилось отдаленное влияние западного искусства, в том числе и попытки применения прямой линейной перспективы, оказавшейся актуальной в театральных интерьерах и городских пейзажах. Но, несмотря на гибкость и способность к переменам, гравюра укиё-э была так тесно связана с реалиями японской жизни эпохи Эдо (1603–1868), что после коренных изменений Японии с реставрацией Мэйдзи в 1868 году она испытала кризис. Появление фотографии и снижение спроса на прежние темы укиё-э привели к появлению двух художественных форм. Син-ханга — новая гравюра, создававшаяся по старой схеме разделения труда всех участников процесса, но изображавшая новые реалии современной Японии. Сосаку-ханга — авторская гравюра, в которой один мастер вел все этапы производства, от наброска до печати. Прежде актуальные темы потеряли свою насущность, и появились новые: с развитием периодической печати в Японии в 1870-е годы возникли «новые парчовые картины» (син-нисикиэ) как приложения к газетам, в привычной форме информировавшие читателей о сенсационных, скандальных или просто любопытных событиях. В этом жанре работал и последний большой мастер гравюры Цукиока Ёситоси (1839–1892), и целый ряд его современников.

Декоративно-прикладное искусство

В японском прикладном искусстве нарочито скромные, если не грубые предметы сосуществуют с вызывающе роскошными вещами. В зависимости от предпочтений западного зрителя первое может расцениваться как народное ремесло, интересное лишь в этнографическом аспекте, а второе — как результаты пагубного внешнего влияния и экспортного стиля, спрос на который возник на Западе после революции Мэйдзи. Однако на самом деле и то и другое — отражение разных аспектов японской культуры и многообразия эстетических систем, сосуществующих в Японии.

Керамика

Сёню. Чайная чаша. Мастерская Раку. Период Эдо. Около 1700 года Керамика, черная глазурь.

Сёню. Чайная чаша. Мастерская Раку. Период Эдо. Около 1700 года Керамика, черная глазурь.

Под японским стилем в прикладном искусстве сегодня часто подразумевают минимализм и лаконичность художественного языка. Благодаря популяризации чайной церемонии и икебаны на Западе стали известны такие эстетические категории этих искусств, как ваби — безыскусность, непритязательность, даже кажущаяся грубость, и саби — меланхоличное очарование старины. Особенно ярко эти представления о красоте выразились в керамике, и эталоном ваби в керамике по праву считаются произведения мастерской Раку, с XVI века работавшей в Киото. Непритязательность чайной керамики ваби сродни нарочитой небрежности и грубости живописи дзэнга: за ней стоит осознанная и возведенная в эстетический и этический идеал идея сущности вещи и содержания понятия «красота». Для адептов дзена поистине прекрасная вещь не принадлежала системе противопоставлений «прекрасное — безобразное», а являла собой нераздельную, целостную природу Будды. Для последователей чайной церемонии тя-но ю предметы, участвующие в чайном действе, помимо функциональности и удобства должны были быть философскими собеседниками.

Сибуй и карэй

Интерьер японского дома в стиле сибуй. Фотография Бернара Лангийе. Йокогама, 2013 год

Интерьер японского дома в стиле сибуй. Фотография Бернара Лангийе. Йокогама, 2013 год

Шкатулка для бумаг в стиле карэй. Период Адзути-Момояма, начало XVII века

Шкатулка для бумаг в стиле карэй. Период Адзути-Момояма, начало XVII века

Однако принципы ваби и саби появились и имели ценность в ограниченном социальном и интеллектуальном кругу и не могут представлять японскую эстетику в целом. При сёгунах Асикага в XIII веке в Киото, императорской столице Японии, утонченная роскошь описывалась словом сибуй. Это прилагательное, в зависимости от контекста, можно перевести как «терпкий», «приглушенный», «тонкий», «со вкусом» (содержание этого «вкуса» часто сравнивали со вкусом хурмы). К XVII веку красота сибуй стала предполагать элегантную сдержанность и благородство, отсутствие эксцентричности или вульгарности. Это определение подходит к интерьерам традиционного японского дома, в котором цвет старого дерева сочетается с деталями патинированного металла, а бумажные окна пропускают мягкий свет без ярких бликов. По отношению к человеку сибуй означает «скромный и полный достоинства», а образ жизни сибуй подразумевает умение наслаждаться простыми вещами и видеть красоту в окружающем мире.

Однако ни фарфор с полихромной росписью, ни лаковые изделия уруси с золотым декором, ни яркие кимоно и аксессуары не попадают под определение ваби и саби или сдержанной красоты сибуй. Противоположное этому духу умеренности понятие карэй, «пышная (цветущая) красота», с IX века использовалось для описания церемоний императорского двора эпохи Хэйан (794–1185). Позднее и церемониальное платье, и костюмы театра Ногаку, золотофонные ширмы, лаки отвечали представлению о роскоши аристократии и попадали в эстетическую категорию карэй.

Кабуку

Фурута Орибэ. Чайная чаша формы куцугата («смятого башмака»). Период Адзути-Момояма. Начало XVII века

Фурута Орибэ. Чайная чаша формы куцугата («смятого башмака»). Период Адзути-Момояма. Начало XVII века

Представления о пышной красоте карэй и спокойной элегантности сибуй, несмотря на заметную разницу в содержании и визуальных воплощениях с ваби и саби, предполагали следование нормам социального поведения своего времени. Философу и интеллектуалу, стремящемуся к идеалу древнего мудреца, следовало окружать себя вещами утонченными и сдержанными, аристократия же должна была демонстрировать блеск своего положения. В то же время в искусстве Японии, в том числе прикладном, есть и гротеск, и экстравагантность — все то, что вызывало у образованных японцев осуждение и возмущение.

Одним из возмутителей эстетического спокойствия был городской театр кабуки, оформившийся как особый театральный жанр в начале XVII века. Само название несло явно негативную оценку того, что творилось на сцене: оно происходило от глагола кабуку, означающего «отклоняться, кривляться, вести себя вызывающим и неподобающим образом». Позднее название театра стали записывать другими иероглифами, чтобы слово можно было прочитать как «песня, танец, мастерство», но понятие кабуку стало обозначать не только яркие динамичные представления, но и особый стиль в прикладном искусстве. Таким «отклонением», например, была чайная утварь Фуруты Орибэ (1544–1615), которая отличалась преувеличенно искаженными и экстравагантными формами, контрастными сочетаниями цветов, броским, намеренно грубоватым декором. Эта нарочитость была чужда органичности старой чайной утвари и порой вызывала осуждение. Но Орибэ создавал свой дизайн уже в иных исторических условиях, чем основоположники стиля Раку, и дерзкие формы его керамики были одинаково эпатирующими как для чайных мастеров стиля ваби, так и для военной аристократии, устанавливавшей в то время правление последней династии сёгунов Токугава.

Басара

Мужские доспехи в стиле басара. Япония, XVIII век

Мужские доспехи в стиле басара. Япония, XVIII век

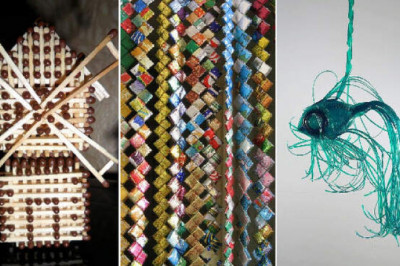

Кусама Яёй. Работа из серии «Сон, который мне приснился». 2014 год

Кусама Яёй. Работа из серии «Сон, который мне приснился». 2014 год

Кусама Яёй. Работа из серии «Сон, который мне приснился». 2014 год

Кусама Яёй. Работа из серии «Сон, который мне приснился». 2014 год

Такаси Мураками. «В 500 Архатов».

Такаси Мураками. «В 500 Архатов».

Стремление к экстравагантности, а вернее к сильному эмоциональному воздействию, почти шокирующему и внушающему смятение, разрушающему все эстетические конвенции традиционного японского общества, руководило многими художниками и ремесленниками, создававшими и живописные свитки, и доспехи самураев или предметы воинского снаряжения.

Применительно к подобным брутальным экзальтированным внешним формам использовали слово басара, изначально — имя одного из Двенадцати небесных генералов, божеств гневной формы, охраняющих престол Будды. Специалисты и галеристы склонны видеть эстетику басара даже в работах современных японских художников, восстающих против любых авторитетов в искусстве, классических принципов живописи, привлекающих маргинальные сюжеты и образы или создающих китч. Ярким примером может служить Такаси Мураками, чья выставка в Москве вызвала много дискуссий, или Кусама Яёй, чьи работы в керамике, инсталляции и живописи вполне укладываются в систему басара.

***

Все эти представления о смысле и функции искусства, о красоте — далеко не исчерпывающий список принципов, лежащих в основе искусства Японии. Для его понимания нужно учитывать не только разницу эстетических и художественных принципов Востока и Запада, но и исключительное разнообразие внутри самой японской художественной культуры — родственную близость к континентальным культурам Китая и Кореи, удивительную способность к адаптации внешних идей, сложное синкретическое мировоззрение японцев, особенности истории и богатство мифологической, фольклорной и литературной традиций.

Можно ли воспринимать японское искусство, не имея представления о его основах, истории и языке? Конечно. Так и происходит с большинством зрителей, восхищающихся гравюрами Хокусая или пышными вышивками на кимоно. Но они открывают в японском искусстве прежде всего нечто свое. Знание же принципов творчества и восприятия, исходных функций произведений и технических особенностей в конечном счете помогают постичь смысл, который эти произведения несли при своем рождении для самих японцев. А это означает приблизиться к адекватному пониманию японского искусства.