В сущности, сказка — если это настоящая сказка, — это самая правдивая вещь на свете. Человек (Нюренберг Шера Израилевич), который стал Александром Шаровым, и чьи сказки меняли жизнь тех, кто их услышал еще ребенком. Их было написано не так уж и много, сказок Шарова, куда меньше, чем у прославленных сказочников вроде Ганса Христиана Андерсена или братьев Гримм. Но зато они самые что ни на есть настоящие.

***

Быть хорошим человеком — вовсе не означает быть человеком счастливым. Счастье — вообще довольно относительное понятие, особенно когда вокруг свирепствует время, которое другой человек, живущий тогда же, назвал «веком-волкодавом». Александру Шарову пришлось узнать и опалу, и клевету, вдоволь поскитаться — воевать и на войне, и в «мирной» жизни, которая бывала едва ли не опаснее, чем война. Сказка его жизни очень напоминает те честные, горькие и совершенно правдивые сказки, которые мы, прочитавшие их когда-то, помним почти наизусть, даже если накрепко забыли. Но — такова уж сила его дарования — стоит только столкнуться с ними, и начинаешь вспоминать, кто учил тебя различать настоящее, никогда не сдаваться на милость злых колдунов и Ножниц, а еще — опасаться «одинаковых человечков».

Александр Шаров появился в 1937 году. Тогда шло полным ходом освоение Арктики, беспосадочные перелеты, имена отважных летчиков знали все, они были чем-то вроде живых богов, супергероев. Четырьмя годами раньше вся страна, замирая, следила за спасением челюскинцев. Полярные летчики отправлялись в дальние перелеты, устанавливали связь с самыми отдаленными точками. В 1937 году состоялся знаменитый трансарктический перелет самолета «СССР Н-120» под управлением легендарного полярного летчика Фабиано Бруновича Фариха. Самолет отправлялся по сложнейшему маршруту: Москва — Свердловск — Красноярск — Иркутск — Якутск — мыс Шмидта — о. Врангеля — мыс Челюскина — о. Дисон — Амдерма — Архангельск — Москва. Продолжительность полета составила 145 летных часов, общий путь — 24 000 км. Вдоль трассы Севморпути самолет летел во время полярной ночи, на борту, кроме командира экипажа Фариха, находилось еще 7 человек — второй пилот, штурман, два бортмеханика, помощник начальника политотдела, корреспондент и оператор Союзкинохроники.

Почтовая марка СССР. Полярная авиация. 1963

Почтовая марка СССР. Полярная авиация. 1963

Начальник Главсевморпути О. Ю. Шмидт отметил: «…в последние три года усилия полярной авиации были сосредоточены на двух задачах: первая — освоить воздушный путь во всех районах Севера, вторая — летать в Арктике зимой так же уверенно, как летом. Настоящий полёт Фариха имеет целью завершение обеих задач, т. е. покрыть всю Арктику, и притом зимой. Маршрут Фариха, протяжением свыше 20 тыс. км, намеренно выбран по самым тяжёлым холодным местам земного шара и в самое холодное время года. В особенности труден участок от Якутска до Берингова пролива. Этот арктический перелёт явится проверкой материальной части нашей авиации и качеств советских лётчиков».

Специальный корреспондент «Известий» Шера Израилевич Нюренберг был отправлен в опасную и длительную командировку, чтобы освещать этот безумно отважный перелет. Его заметки печатались под псевдонимом Александр Шаров. Командировка эта была действительно нелегкой. Однажды в полете отказал мотор — сели на лед чудом. Работать приходилось всем ‑ и всерьез. Кроме того, Шаров писал не только за себя, но и за товарищей: пилоты тоже числились спецкорами и были обязаны слать какие-никакие, а заметки. Но кроме физической усталости на грани выносимого, подстерегала еще одна опасность. Полярники знают, как тяжело сохранять доброе и ровное настроение во время зимовки, как истощаются душевные силы, и каждая мелочь, на которую бы так-то и внимания бы не обратил, может показаться смертельной обидой. В общем, Шаров и Фарих рассорились — просто страшно. Фарих был оскорблен, считая, что им навязали какого-то никому не известного журналиста, второй сорт — и это для того, чтоб освещать ледовый перелет повышенной сложности! Шера Израилевич, и без того измученный перегрузками, холодами, необходимостью постоянно находиться среди людей, решил, что с него хватит, и просто ушел в никуда. И именно в это время началась пурга, мгновенно заметающая все вокруг, превращающая мир в водоворот ветра и снега. Это была неминуемая смерть, и Шаров, в сущности, так и понял. Экипаж, испугавшийся не на шутку, искал его, звал, наконец, стало ясно, что журналиста им уже не найти — ни живого, ни мертвого. Спасло Шарова чудо: штурман просто-напросто запнулся о него, сидящего на земле.

Из этого перелета все вернулись героями и были осыпаны наградами и милостями. «Никому не известный» корреспондент получил орден Боевого Красного Знамени, славу и статус. Дополнительным бонусом оказалась сама жизнь. Орденоносца Шарова обошли стороной и не тронули, когда громили и убивали всю его семью.

Шера Израилевич родился в особенной семье. Его родители были революционеры, и мать — едва ли не больший пассионарий, чем отец. Фаина Ефимовна (Эфроимовна) и Израиль Нюренберг, оба состояли в Бунде — социалистической партии еврейского пролетариата. Фанни, яркая, талантливая, горячая, рано покинула родной Бердичев и с головой ушла в революционную пропаганду, жила на нелегальном положении (девушке не дали официального вида на жительство в Киеве), устраивала стачки, читала просветительские лекции, у нее на квартире собирались на совещание члены ЦК Бунда. По решению партии Фаина выехала из России, жила в Париже, поступила в Высшую школу общественных наук, и была весьма ценным сотрудником. В Париже она и стала Фаиной Нюриной-Нюренберг.

Адольф Страхов-Браславский. Раскрепощённая женщина — строй социализм! (фрагмент) 1926

Адольф Страхов-Браславский. Раскрепощённая женщина — строй социализм! (фрагмент) 1926

Замужество, а потом и материнство, никак не охладило эту горячую голову, хотя с маленькими сыновьями, конечно, уже труднее было кочевать из страны в страну на благо грядущей революции, да и денег катастрофически не хватало. Тем не менее Фаина была и на восставшем броненосце «Потемкине», и даже попала в тюрьму за антиправительственную деятельность. Кроме знания трех языков (французского, польского и немецкого) Фаина Ефимова закончила фельдшерские курсы, а позже училась юриспруденции. Родственники матери тоже не остались в стороне от исправления мироустройства: Давид Эфраимович Липец (Давид Александрович Петровский) — старший брат Фаины Ефимовны, тоже бундовец, — получил диплом экономического университета, впоследствии стал видным государственным деятелем молодого советского государства.

Тем не менее бурная жизнь родителей на детях сказывалась лишь постольку поскольку приходилось довольно часто переезжать. Молодой семье пришлось поскитаться — и в Варшаве, и в Лодзи, и в Петербурге — жизнь профессионального революционера нельзя назвать спокойной. Проблемы то и дело возникали и с деньгами: трудно рассчитывать на нормальную работу и налаженный быт, если оба члена семьи принадлежат не столько себе, сколько партии. Тем не менее в детстве у Шеры и его старшего брата Александра были занятия на фортепиано и скрипке, уроки французского, немецкого, танцы ‑ и поездки к дедушке с бабушкой, в Бердичев — оба родителя были родом оттуда.

«Все было как обычно в чадолюбивой учительской семье среднего достатка: какао, гоголь-моголь, книги «Золотой библиотеки», тома «Детской энциклопедии» с этими чистенькими мальчиком и девочкой в овале на милом сером переплете; ну и перерывы в нормальном житье, вызванные спешными переездами: отец и мать причастны к революционной работе».

«Деда по матери, уважаемого купца Эфроима Липеца, занимавшегося торговлей сукном, нитками и шерстью, Шера не застал: тот умер за 6 лет до его «…в последня. Но зато реб Исаак Нюренберг с женой не чаяли во внуках души. В Бердичеве прошла немалая часть детства Шеры — в любви и атмосфере обожания со стороны бабушки и деда, с приключениями, порой опасными, в компании друзей-мальчишек (и тут Шере, как младшему, порой приходилось туго), в общении с самыми разными взрослыми родственниками и их друзьями. Детство как детство. Одно но. Родился мальчик в 1909 году, а уже с наступлением Первой мировой Россию начало лихорадить. Погромы, высылки евреев в 48 часов как «нелояльных», а потом и вовсе Гражданская война и действия многочисленных банд прокатились волной по местечковым окраинам. И хотя мэр Бердичева и председатель еврейской общины, его дядя Давид Петровский (тоже бундовец), предотвратил уже запланированный многодневный погром Бердичева «куренем смерти» атамана Ангела, все же хлебнули горя и бердичевские евреи. Когда бандит ворвался в дом к Нюренбергам, бабушка Перл закрыла восьмилетнего внука собой ‑ и бандит ударил ее шашкой на глазах мальчика. Это зрелище и все, что было потом: внезапное бегство банды, разграбленная и разоренная родная улица, тяжелые дни страха и ожидания, когда умирала так и не пришедшая в сознание раненая бабушка, остались в памяти ребенка ‑ и уже взрослым, даже старым человеком Александр Шаров вспоминал все до последней подробности, фиксируя детали.

Моисей Маймон. Опять на родине. 1906

Моисей Маймон. Опять на родине. 1906

Бердичев больше не был сравнительно безопасным и сытным уголком, куда можно было спрятать ребенка, скорее, наоборот. Было решено отвезти мальчика в Москву, где жили тогда родители: фронт был далеко, кроме того, там можно было получить образование. Этот путь в Москву — среди хаоса — Шаров воспроизведет в своих произведениях неоднократно. Но если в повести для детей «Маленькие становятся большими (друзья мои коммунары)» в холодном и голодном поезде в Москву пробираются два друга, бердичевские мальчишки, а вокруг — благородные и добрые красные матросы, принявшие детей под свое покровительство и делящиеся с ними едой, то позже, в «Повести о десяти ошибках», уже не предназначенной для детей, правда останется правдой. Шеру повезет мамина сестра, тетя Женя — несмотря на всю свою молодость, хрупкость и усталость, настоящий боевой комиссар. Безносый красноармеец в поезде, протянувший голодному мальчишке ложку каши из своего котелка, болен сифилисом — он же будет грубо приставать к Жене, стыдя её, что та, комиссарка-буржуйка, только говорит о равенстве, а на деле с сифозным целоваться брезгует. Но он же, когда пойдет рубить деревянную обшивку вагона (в топке кончился уголь, поезд встал), все же оставит верхнюю полку — чтоб мальчонке было где спать: дорога-то долгая.

В Москве подросток после ряда приключений попадет в экспериментальную школу-коммуну им. П. Лепешинского, о которой будет с благодарностью вспоминать всю свою жизнь. Страницы, посвященные учителям и старшим выпускникам коммуны, — одни из лучших портретов учителей в русской литературе. Это было время удивительной бедности и разрухи, но притом и удивительной же свободы. Энтузиасты, горевшие огнем обновления; специалисты-преподаватели высокого класса; поверившие, что в их руках — создание нового мира; среди дикого хаоса взявшие на себя ответственность за жизнь этих настрадавшихся, оголодавших, невежественных и бездомных мальчишек и девчонок; получившие карт-бланш на любой, самый решительный эксперимент, — и все же, в первую очередь, стремившиеся вырастить людей будущего, с твердыми моральными законами, — вот кто создавал ту школу-коммуну, куда попал Шера Нюренберг. Немолодой мудрый директор школы — увы, бывший — из книги «Ручей старого бобра» скажет:

«В детстве портят человека по преимуществу не атмосферой «вольницы», а насилием над нормальным развитием. Надо дать человеку «выколоситься»; лишних зерен не бывает. Напрасно беспокоитесь. И в будущем, когда детство кончится, не злоупотребляйте давлением. Не надо. Вот Антон Павлович Чехов говорил однажды: Выпусти двух человек па сцену и наблюдай за ними — получится пьеса, — что-то в таком роде. А выпусти их и повесь везде плакаты: «Того не делай», «На траве не валяйся», «Не рассуждай», «Соблюдай заповеди», грози им из-за каждого куста пальцем… Что получится?.. Я так думаю: два испуганных человека, а не пьеса. Какая там пьеса!..»

Коммунары

Коммунары

Гражданская война окончилась, родители вернулись в Москву с фронтов, но коммуна все равно осталась для мальчика вторым домом. После окончания школы он закончил биофак МГУ — как генетик. Но и здесь судьба ловко увела его от неминуемой гибели: к тому времени, как «продажную девку империализма» генетику начали громить, а «ученых-мухолюбов» массово репрессировать, Шера Нюренберг уже ушел в журналистику, став Александром Шаровым. Уйти-то ушел, но, как истинный ученик своих учителей, рекомендуемую точку зрения не принял, а знал то, что знал и считал истинным. Его учитель, генетик Николай Константинович Кольцов, умер от обширного инфаркта — следствие травли, допросов в связи с делом Вавилова и нападок «оппонентов». Супруга Кольцова после смерти мужа покончила с собой — отравилась. Их похоронили вместе — на Введенском кладбище в Москве. Мог ли Шаров забыть об этом?

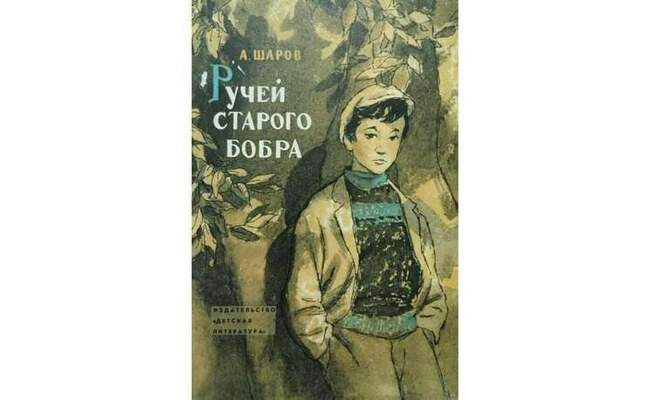

В 1952 году выйдет его книга «Ручей старого бобра». Главный герой ее, мальчик Николай Колобов, одержим идеей вывести такие деревья, которые растут быстрей осины, и тогда бобрам не придется покидать ручей, где они живут. Как это сделать, писатель? Ну разумеется, согласно установкам, пионер должен «воспитать» дерево, и в финале победить, добиться всего, в том числе посрамления тех, кто не верит в провозглашенную сверху и удобную для отчетов мудрость. Но Шаров — не такой писатель. Мальчик Николай, осваивая законы биологии, навлекает на свою голову все возможные громы и молнии. И все же — это единственно возможный путь вырастить такие чудо-деревья, ничего не поделаешь. И за эти опыты — а пуще всего — за самостоятельность, — его травит и громит новый директор, запрещая ухаживать за бобром из юннатского кружка, из-за которого все и началось. Так или иначе — в самый разгар травли генетиков, за пять лет до того, как Дудинцев напишет свои «Белые одежды», и за тридцать лет до их публикации — в детской книжке упорный и положительный герой — юный натуралист Николай Колобов повторяет все опыты Менделя с горохом и получает ровно такие же результаты (а какие еще можно получить?). И эта книжка издается, переиздается, читается…

Детская ли это книга? То есть — для детей ли она? Ее персонажи: и подростки, и взрослые, — вовсе не приглаженные, и какие-то ужасно одинокие. Это никоим образом не науч-поп в обертке романа. Очень много здесь споров, рассуждений о вещах вовсе уж не детских. Да еще и генетика, научные проблемы… Но стоит вспомнить: в это время очень многие писатели, кому было не прижиться в окружающем мире — из-за особенностей своей биографии (как у Сергея Снегова), недостатка таланта (это всего лишь книжка для школьников, что там уметь!) или наоборот — из-за слишком уж непохожего, невозможного для окружающей действительности способа мировосприятия (как у Шарова) — уходили именно в детскую литературу. Там, в этом «несерьезном» мирке, было чуть свободнее, меньше запретов — в конце концов, это всего лишь детская литература. Пошло ли это на пользу детской литературе? Пожалуй, что и да, и нет. Нет — потому что в результате было огромное количество халтуры, «школьно-юношеских романов», скучных сказочек для маленьких и политически-выдержанных историй, написанных плохим языком по одному лекалу. Да — потому что Шаров, Фраерман, детские повести Федора Кнорре…

Обложка книги Александр Шарова «Ручей старого бобра»

Обложка книги Александр Шарова «Ручей старого бобра»

В 1937 году арестовали мать Шарова, Фаину Ефимовну Нюрину, и.о. прокурора РСФСР. Она, «в прокуратуре РСФСР исполняющая обязанности герцогини», проиграла в безнадежном противостоянии с Вышинским, «сталинским инквизитором» — это он назвал ее герцогиней. К тому времени уже обрушился (после смерти Серо Орджоникидзе) ее брат, Давид Петровский, руководитель Главного управления высших и средних технических учебных заведений наркомата тяжелой промышленности СССР. Жена его попала в лагерь как член семьи врага народа, он сам — расстрелян, сын врага народа — отправлен в детский дом (ведь сын за отца не ответчик), откуда его позже с великим трудом спасли родственники. Семья Нюренбергов была обречена. Все шло по уже хорошо отработанному сценарию: увольнение, травля в газетах, арест за контрреволюционную деятельность — дальше она должна была сознаться в том, что на протяжении ряда лет проводила подрывную работу в прокуратуре, разваливала работу органов прокуратуры и, извращая политику ВКП (б) и Советской власти в области революционной законности, ослабляла борьбу с врагами народа. Ну и, разумеется, вербовала новых членов «контрреволюционной организации» из среды прокурорских работников — с указаниями имен и фамилий. Но тут возникло непредвиденное: за три месяца пыток из старого большевика Фаины Нюриной не сумели выбить ни подписей, ни признаний, ни новых имен. Суд по поводу бывшей и. о. прокурора совещался недолго, и через 20 минут вынес приговор, который был окончательным, обжалованию не подлежал и приведен в исполнение тем же вечером. В 1955 году сыновья Фаины Нюриной подали прошение о пересмотре дела их матери. Фаину Ефимовну Нюрину оправдали по всем статьям — дело было признано сфабрикованным от начала и до конца. Тем не менее в 37 году репрессии в отношении семьи продолжались.

Александр Шаров некоторое время был неприкосновенным — ну хотя бы первые полтора года орден Боевого Красного Знамени его прикрывал, тем более что на обычном, бытовом уровне связывать известного журналиста и зачумленные имена Нюриной и Петровского просто никому бы не пришло в голову. После ледового перелета, сделавшего его знаменитым, он в качестве спецкора поездил и по Средней Азии, и по еще более экзотическим местам. Так, однажды он, думая, что едет в какой-то совхоз, очутился в лепрозории.

Сын Шарова, со слов отца, записал эту историю: «Едва врач и отец сошли на берег, их окружила толпа прокаженных: люди кто без руки, кто без ноги, c оплывшими, изуродованными болезнью лицами, их жены с детьми, в большинстве совершенно здоровые. Оказалось, что на острове находится лепрозорий, и у больных, большая часть которых жили семьями в своих собственных глинобитных домишках и кормились с собственных же огородов, бездна конфликтов с администрацией лепрозория. В основном по поводу земли под этими самыми огородами и пастбищами. И вот, отец рассказывал, что он стоит в ужасе и не знает, что делать, а к нему тянутся десятки рук со всеми этими жалобами и просьбами, обращенными в Москву, с криками и надеждами, что там, в Москве, разберутся и помогут.

Но, в общем, делать ему было нечего: он стал брать эти жалобы, пожимать руки, которые ему протягивались для пожатия, обниматься с теми, кто хотел с ним обняться, одновременно помня (по образованию он был генетик), что никаких лекарств против лепры нету, а инкубационный период, который у чумы неделя или две, у проказы — то ли полтора, то ли два с половиной года. И все это время он, если не заболеет, будет отчаянно бояться заболеть. Впрочем, отец добавлял, что месяца через два или меньше он, вернувшись в Москву, об этом и думать забыл. А с жалобами тогда все уладилось, и, по словам написавшего ему врача, прокаженные считают его своим благодетелем».

Журналист пишет репортаж

Журналист пишет репортаж

Он на три года уехал из Москвы в Ростов-на-Дону, спецкором «Известий» — важной шишкой, командированным. Столичные газеты первой величины были овеяны ореолом славы — ведь их в обязательном порядке читают члены Политбюро, — и те, кто в них работает, — тоже явно не простые смертные. Тем более, если это Шаров, орденоносец, летавший с самим Фарихом! И вдруг — живет в какой-то обшарпанной гостинице, где и шумно, и тесно, так себе, в общем, условия! Московского товарища немедленно повезли в самый шикарный дом — ростовского обкома, выбирать квартиру — любую, которая глянется. Картина открылась страшная. Шестиэтажный дом, на каждой площадке — две двери. На каждой двери — печать НКВД, что означало: под нож пошли все жильцы до единого. Товарищ журналист приглашается внутрь, оглядывается: обстановка, книги, шкафы с одеждой, посуда… следы обыска. В одной из квартир остался невынесеный детский горшок. И ни одного человека. Люди просто исчезли. С обкомовским товарищем Шаров спускался с этажа на этаж — может, эта? И эта не нравится? Ну ведь гостиница же, вам там ни поработать, ни отдохнуть… До начала войны Шаров так и продолжал жить в гостинице.

Об этом нельзя было говорить. Об этом, вообще-то, и вспоминать не рекомендовалось. Но, видимо, это было слишком страшно и требовалось выплеснуть, хоть как. Он напишет в книге воспоминаний (беллетризированной, разумеется), как однажды, во время войны в разбомбленном городе, его, военного, пригласят переночевать в какой-то уцелевшей квартире, но он увидит на обеденном столе зеленую потертую скатерть — такую же, как в детстве, и уйдет без объяснений.

«Все жители дедовского дома на Махновской, то есть все мои близкие, не просто умерли, а погибли в разное время и при разных обстоятельствах. И мне, без всяких к тому оснований, почудилось, будто зеленая скатерть появилась тут неправедно».

Какое странное, неуместное и почти неприличное для времени слово — «неправедно». Но в нем — одном — целая бездна протеста. И плач по тем, «не просто умершим, но погибшим в разное время и при разных обстоятельствах», и мудрый поймет.

Таким же невозможным, почти немыслимым откровением прозвучит еще один фрагмент той же книги: «Дед аккуратно, раз в месяц будет присылать почтовые открытки, тесно покрытые разборчивым крупным почерком — каждая буква в отдельности, каждая в одиночку, спрашивая о здоровье моем и наших родных. «А я что же, я пока жив, слава богу». Очень похожие открытки; на многие из них я так и не соберусь ответить.

Позднее, после войны, когда деда уже не будет в живых, я стану получать открытки от отца. И тоже — раз в месяц. И совсем такие же — желтые, исписанные крупным разборчивым почерком; каждая буква в одиночку, в отдельности. С обратным адресом: «Казанская психиатрическая больница». И так же, как в открытках деда, там будут вопросы о здоровье и будет повторяться: «А я пока жив, слава богу». Нет, без «слава богу», откуда им взяться, этим словам».

Отца, Израиля Исааковича Нюренберга, историка, журналиста, автора книг вроде «Задачи профсоюзов в период социалистической реконструкции» или «V пленум ВЦСПС и дальнейшее улучшение профработы», арестуют в 1947. Его, 62-летнего старика, отправят в ГУЛАГ, где он скончается в 1949 году. Откуда бы взяться этим словам — «слава богу», в «Казанской психиатрической больнице».

Реконструкция жилого барака ГУЛАГа

Реконструкция жилого барака ГУЛАГа

Неизвестно, насколько долго бы ему еще удавалось выворачиваться из-под кровавых колес истории. Неизвестно — потому что началась война, и фактически с самых первых ее дней Александр Шаров пошел на фронт добровольцем.

«Старшина, обучавший их, говаривал, что отец всем хорош как солдат, но у него есть два недостатка: высокий рост, поэтому он будет правофланговым и его первым убьют, и высшее образование — из-за него он много думает и в строю затягивает шаг». (В. Шаров «Когда Шера в форме»)

Но старшина ошибся. Высокий солдат-орденоносец, к счастью, не встретил свою пулю. То ли дед на небесах хорошо молился за внуков, то ли не всё, что должен был сделать на земле Александр Шаров, было сделано.

Войну он начал в пехоте — царице полей. Потом оказался в 64-й гвардейской танковой бригаде, под командованием дважды Героя Советского Союза И. Н. Бойко. А с какого-то момента стал военкором — то, что умел делать очень хорошо. На войне особенно ценилось печатное слово — рассказать об увиденном, поднять настрой, найти нужные слова.

«Я был сначала солдатом, потом меня переаттестовали по одной из мирных специальностей и послали в газету. Солдату труднее, но там не нужно думать. А тут думаешь всегда, днем и ночью. Тут ты сторонний войне — только и остается глядеть на нее и думать. Хотя солдатам ты нужен, если работаешь честно: когда еще придет награда, пожалуй, и не застанет в живых, а заметку о подвиге, если повезет, солдат прочитает своими глазами, сложит в треугольник письма и пошлет домой. Там тоже узнают.

Но для этой работы нужно постоянное желание приносить счастье, равнодушие в ней преступно».

Работал он в газете «За честь Родины», ответственным редактором ее был полковник С. Жуков. Выезжая по заданию редакции — порой в самые жаркие точки фронта, корреспондент должен был и собрать материал, и написать статью (ничего не перепутав) — а если надо, то и участвовать в боевых действиях. Потом — вернуться, сдать материал ‑ и отправляться на новое задание. Все, с чем сталкивался Шаров на войне, разъезжая по заданиям редакции, он складывал в сердце, и это оставалось там до поры до времени. Его военная проза, — написанная уже после окончания войны, — уникальна. Это война, о которой тяжело даже думать — время дикой усталости, бессмысленной жестокости, невозможности происходящего. И по этой общей беде, по этой войне бредут, по колено в холодной, мокрой грязи, обычные люди. Не чудо-богатыри — у каждого из них своя невеселая история, свое раненое сердце, и все совокупно участвуют в этой тяжелой, изматывающей работе — войне. Современник и собрат Шарова — поэт Юрий Левитанский — сказал:

Я не участвую в войне —

она участвует во мне.

Война продолжала участвовать в Шарове — он вновь и вновь писал о военврачах, оперировавших сутками — практически без света и без сил, о пехотинцах, заходящих в первую попавшуюся избу и ложащихся спать прямо на пол, лишь бы укрыться от бесконечного дождя, о еврейских детях, чудом уцелевших и почти безумных от пережитого… Он, писатель от бога, запоминал те неуловимые приметы, неважные подробности, по которым сразу определяешь: это не придумано. Это так и было. Вот у девочки-еврейки, которую они нашли на кладбище, грязную и страшную от голода, на пальце блестит колечко с зеленым камешком или стеклышком. На это колечко ему, не понимающему, что это такое, указывают отдельно. Эти колечки стоили безумно дорого — их меняли на последние золотые украшения. Это колечко девочке достал друг, которого больше нет: хозяин больше не мог прятать двоих, так что Борис ушел в гетто. В колечке — яд, цианистый калий, чтобы, если что, успеть покончить с собой — по крайней мере, это быстрая смерть. И единственное, на что надеется девочка: у него тоже было такое колечко.

Выселение в гетто евреев Могилёва в июле 1941 года

Выселение в гетто евреев Могилёва в июле 1941 года

Вот брат с сестрой — живущие в нежилой хате; у них на глазах убили родителей. У брата нет руки и ноги — он инвалид. Они живут, ежеминутно ожидая смерти: в любой момент придут их убивать, но одноногому инвалиду не выбраться из этой ловушки. Автор отвозит их до ближайшего райцентра, и дальше мы ничего про них не узнаем — чем они будут жить, где сумеют найти себе пристанище и сумеют ли вообще. По краю дороги — еле зарытые мертвецы — шеренга за шеренгой. Какое уж тут — «можем повторить»…

Шаров демобилизовался только в 1947 году — из Вены. Вернулся в Москву, поступил на работу в «Огонек». К ордену Красного Знамени прибавились и другие ордена и медали. В Союз писателей его приняли еще в 42-м. Как фронтовику, танкисту, ему полагалась двухкомнатная квартира, но жена отговорила его и настояла, чтобы брать кооператив: при аресте государственные квартиры сразу же отбирали, а кооперативы, кажется, можно было сохранить за собой. Такой резон, такая аргументация. В этот их кооператив, бивачное жилье, приходили самые разные люди: в Москву возвращались бывшие репрессированные, к Шаровым приезжали друзья, по воспоминаниям Владимира Шарова, сына писателя, который сам стал писателем, — у них был такой специальный диван-книжка, раскладной, и на этом диване могло спать 8 человек. Жена А. Шарова — Анна Михайловна Ливанова (Шарова) — физик по специальности — была автором ряда книг для подростков, популяризатором науки, они с мужем понимали друг друга очень хорошо: кроме того, для обоих брак был не первым. В их дом приходили друзья — Василий Гроссман, тоже военкор, но в «Красной звезде», публиковавшийся в «Новом мире», для которого писал Шаров, Галич… Поэт Борис Чичибабин, переживший многое и настрадавшийся полной мерой, отлученный от официальной литературы, считавший семью Шаровых своими лучшими друзьями, познакомился с ними благодаря концерту Галича. Тот давал концерт у Шаровых и спросил, можно ли придут и Чичибабины, незнакомые хозяевам. Так завязалась многолетняя дружба опального поэта и «донкихотского человека», каким увидел его Борис Чичибабин однажды и навсегда.

«В глухое и стыдное время безгласности и безликости мы оказались единомышленниками, нас многое соединяло. С удивлением и восторгом я узнал, что писатель Шаров, помимо тех, запомнившихся, любимых «новомирских» статей, является автором чудесных сказок для детей и взрослых, сохранивших в себе лучшее от детства, — может быть, последним замечательным сказочником в русской литературе, — и великолепных, острых фантастических повестей, и печальных, горьких и страшных рассказов, автобиографических, исповедальных, психологических — о детстве, о войне, о времени. Но главное было в том, что он все больше и больше открывался нам, как «самый прекрасный человек на свете», по крайней мере, на «нашем с Лилей свете», в нашей жизни».

Время уже не было настолько людоедским, немолодого фронтовика никто бы не стал сажать и прессовать — даже если его образ мыслей явно был невосторженным. Чем дальше, тем больше бескомпромиссность и неумение приспосабливаться выдавливали Шарова на периферию. Его не запрещали прямо — но находили тысячи возможностей оттеснить, отказать, настоятельно не рекомендовать. Старался ли Шаров исправить ситуацию? Нет. Он подписывал петиции и не задумывался ни о чем, кроме того, что с этими людьми, за кого опасаются заступаться более здравомыслящие товарищи, обходятся несправедливо, и их надо защитить. Он писал свои рассказы и повести, статьи — так свободно, словно не видел в том никакой проблемы. На их кухне собирались люди, считавшиеся персонами нежелательными, слишком уж опасными. Да и предисловия к его книгам с любовью писал, например, Лев Разгон, проведший в лагерях и тюрьмах почти полжизни, а не кто-нибудь менее одиозный. Часть людей не без удовольствия отмечают, что Шаров злоупотреблял алкоголем. Наверное, трудно отыскать человека того времени, который бы не пил — причем не пил вообще. При отсутствии воздуха, при стремительно сужающихся перспективах, при удушающей скуке и возрастающей общей бессмысленности и лжи оставалось лишь пить. Это был законный и легитимный способ хоть на некоторое время обезболить себя и выключиться из действительности, не приносящей радости. Но как говорит русский народ, а за ним и Иван Андреевич Крылов — «пей, да дело разумей». А Шаров свое дело разумел очень хорошо, его тон остается безупречным. Он не фальшивит.

Алкоголь

Алкоголь

Сейчас имя Шарова уже не настолько на слуху, тем не менее его поизведения издаются и переиздаются — некоторые книги полностью повторяют прежние издания, почти полувековой давности, другие оформляются по-новому. Шарова в первую очередь знают как сказочника. Но сказочник этот не чета другим. Сказки Шарова — горькие, иногда страшные, и всегда удивительно правдивые. Собственно, тем он сразу же и запоминался: это был сказочник, не делавший ни малейших скидок на возраст, на беззащитность и неспособность детей понять «взрослые» проблемы. Это был сказочник-воин. Он не приходил с доброй улыбкой, и слова «сказка — ложь, да в ней намек» к нему не относились ни в коей мере. Какие уж тут намеки! И какая уж тут ложь. У старой бабушки-черепахи живет внук — Мальчик-Одуванчик. Однажды ночью бабушка ведет его к реке, за которой гномы куют волшебные ключи: зеленый, красный, как рубин, и прозрачный — словно алмаз. Мальчик-Одуванчик получает эти ключи — ключи от своей судьбы, и дальше все зависит только от него и от его выбора: что он сделает при помощи этих ключей? Что выберет — дружбу и радость — или сундук с яркими зелеными камнями? Отомкнет девичье сердце и полюбит прекрасную принцессу — или соблазнится в последний момент на ящик рубинов? И наконец — самое страшное испытание.

«Мальчик Одуванчик шёл по пыльной дороге под жарким солнцем, которое всё не закатывалось, нащупывая в кармане единственный оставшийся алмазный ключ.

Ему было грустно, одиноко и очень тоскливо; может быть, он вовсе не такой уж плохой…

Кругом росла одна лишь жёсткая, сухая трава. И в небе горела белая звезда.

Подняв голову, Мальчик Одуванчик увидел под звездой длинную — без конца и края, — высокую белую стену, сплошь оплетённую колючей проволокой. Посреди стены сверкали так, что было больно смотреть, алмазные ворота, закрытые алмазным замком. Изнутри на стену вскарабкивались старики, женщины и дети; они молили:

— Открой ворота, чужестранец. Ведь у тебя есть алмазный ключ. Мы уже много лет погибаем без воды и без хлеба. Открой.

Рядом с воротами стоял прозрачный сундук, доверху наполненный невиданно прекрасными алмазами и бриллиантами».

Высокая белая стена, оплетенная колючей проволокой (мы видели эти стены неоднократно и узнаем их с легкостью), остается нерушимой. Мальчик выбирает сундук с алмазами ‑ и ключик, как и два предыдущих, ломается в замке. Жизнь прошла ‑ и все, что могло ее украсить, — дружба, любовь ‑ и высший дар — свобода, бездарно развеяно. Старый и опустошенный, Мальчик-Одуванчик умоляет гномов дать ему второй шанс, но это невозможно: ключи даются только мальчикам, а он уже — старик… Вот так сказка. Вот так детская забава… Единственное утешение — что для старенькой и слепой бабушки-Черепахи он по-прежнему ее любимый внук, но может ли эта её любовь вернуть сломанные навсегда ключи? Вопрос.

Но зато все, кто читал сказки Шарова, уже никогда не забудут: самое страшное — это одинаковые человечки. И никогда, ни под каким видом нельзя соблазняться богатствами и успехом, если на другой чаше весов — человеческое сердце. Нельзя верить самовлюбленному колдуну Турропуто, что бы он ни обещал, как бы ни запугивал, иначе пропадешь навсегда. И да — в сказках далеко не всегда все бывает хорошо и приятно. Да и не должно быть. Но настоящее волшебство — лучше, чем просто приятное или легкое исполнение твоих сиюминутных желаний. На то оно и настоящее. Неслучайно сказки самого Шарова уже давно стали для нас чем-то вроде пароля.

Николай Богданов-Бельский. За книжкой. 1915

Николай Богданов-Бельский. За книжкой. 1915

Почему сказки? Почему сказочники? Сказочники для Шарова — не просто люди. Это, уж так выходит, — истинные учителя. Учителя свободы, правды, учителя любви. Не те лжепророки, которые готовы обмануть тебя ради своей выгоды, — они не сказочники, даже если будут красиво врать: их сказки никогда не «взлетят» и не преобразят мир. Его книга «Волшебники приходят к людям» — истории великих сказочников — от Шарля Перро и до Януша Корчака, всех тех, кого он почитал истинными учителями людей. Думаю, имена Дж. Р. Р. Толкина и К. С. Льюиса — великих сказочников ХХ века ‑ и имя Джоан Роулинг — сказочника наших дней — тоже, и заслуженно — можно было бы внести в этот золотой список, как и произведения самого Шарова. Дмитрий Быков, понимающий толк в настоящей литературе, — не зря так много и с таким уважением говорит об Александре Шарове.

И Владимир Шаров, для которого, когда тот был маленьким, и был написан «Мальчик-Одуванчик и три ключа», сказал о своем отце: «Он прожил очень нелегкую жизнь, вообще человеческую жизнь считал страшной, до краев полной горя и слез. И в то же время он, как ребенок, все — и хорошее, и плохое — видел необыкновенно ярко и впервые: хорошему сразу верил и готов был идти за ним куда угодно. Наверное, эта вечная, никогда не преходящая детскость — то, без чего настоящие сказки писать невозможно. Я помню его очень печальным, смотрящим на все совершенно трагически, таким он был большую часть времени в последние пятнадцать лет своей жизни; помню и редкостно добрым, мудрым, всепонимающим и всепрощающим — так дети обычно относятся к своим родителям, но здесь он теми же глазами смотрел на все, что его окружало».

А ведь, если вдуматься, этот грустный, даже трагический человек исполнил высшее призвание, сформулированное Пушкиным, который, конечно же, «наше всё». Шаров «в свой жестокий век» бесстрашно «восславил… свободу и милость к павшим призывал». Он родился больше века назад. И, очевидно, бессмертен — как настоящий волшебник.