Людмила Шестакова, сестра композитора Михаила Глинки, содержала музей своего брата при Петербургской консерватории, там же возник Музей Антона Рубинштейна, основателя этого учебного заведения. Но оба этих начинания не смогли пережить события 1917 года.

А в Москве с 1912 года действовал Музей имени Николая Рубинштейна, брата петербургского музыканта, который открыл консерваторию в «старой столице». После революции он не только не закрылся, но и постоянно расширялся, став одним из самых больших музыкальных музеев страны. В фондах музея собрано около 1 000 000 предметов, среди которых редкие автографы композиторов (например, Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, «Лебединого озера» и «Щелкунчика» Чайковского) и их личные вещи. Мы выбрали семь предметов, рассказывающих как об их владельцах, так и об истории музыки.

Лорнет Михаила Глинки

Михаил Глинка, вошедший в историю как первый русский национальный композитор, жил в эпоху, когда посещение музыкальных театров являлось показателем не только хорошего вкуса, но и высокого социального статуса. Об этом рассказывает миниатюрный дорогой лорнет, сделанный по его заказу, с именной гравировкой «M. G.». Скорее всего, Глинка приобрел его во Франции. В Париже он посещал оперу «Дама с камелиями» по одноименной драме Александра Дюма — сына. В духе европейской моды в 1840-е годы композитор носил длинный черный сюртук с бархатным воротником и обшлагами и длинное пальто. Домашняя одежда также была пошита по моде: брюки с жилетом и шлафрок, свободная накидка наподобие халата, а на голове — феска с золотой кистью, дань увлечению турецкими мотивами.

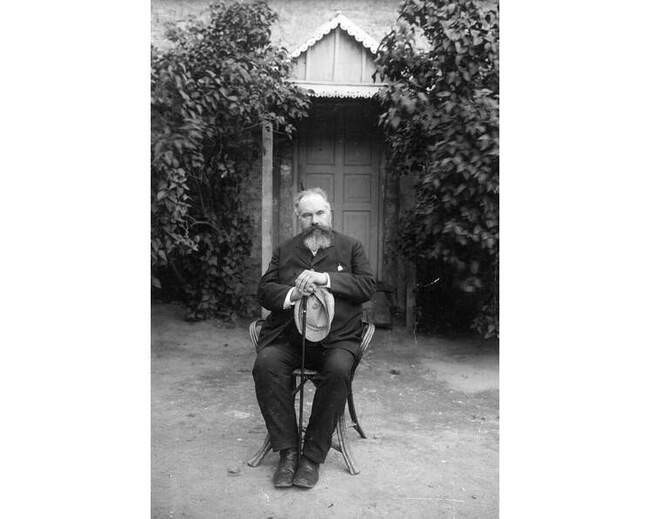

Михаил Глинка. Картина Ильи Репина. 1887 год

Михаил Глинка. Картина Ильи Репина. 1887 год

Композитор не пропускал ни одной оперной и балетной новинки — не только в Париже, где он долго жил, но и в Петербурге и в Берлине. Лорнет был обязательной частью театрального дресс-кода и указывал на особое положение в обществе. Оправа сделана из золота, а черепаховый корпус коричневого цвета, в который спрятаны линзы, по форме напоминает виолончель. Его можно было положить в карман жилета, еще одного атрибута мужской театральной моды, или спрятать в рукав фрака. Вес глинкинского лорнета — всего семь граммов, диаметр линз — около двух сантиметров. Они складываются посередине и с помощью механизма у рукоятки убираются внутрь корпуса.

Лорнет был не просто модным аксессуаром: с его помощью зрители выражали свое отношение к спектаклю. Например, лорнетом показывали на понравившегося актера, а бывшее в обиходе слово «лорнировать» означало пристально наблюдать и взаимодействовать с публикой, сидящей в темном зале. Глинка скрупулезно следовал театральному этикету: в XIX веке театр все больше становился моделью общества, в котором композитор хотел занимать достойное место.

Балетная сцена из оперы «Роберт-дьявол». Картина Эдгара Дега. 1871 год

Балетная сцена из оперы «Роберт-дьявол». Картина Эдгара Дега. 1871 год

Лорнеты использовались вплоть до конца Второй мировой войны — скорее в качестве украшения и признака хорошего вкуса его обладателя. В Музее музыки хранятся еще несколько лорнетов, относящиеся уже к началу XX века, — певца Ивана Козловского, четы Рахманиновых, дирижера Николая Голованова.

Венчальные свечи Федора Шаляпина

Две длинные витые восковые свечи с белыми атласными лентами горели летом 1898 года в небольшом храме Казанской иконы Божией Матери в селе Гагино, расположенном неподалеку от Сергиева Посада. Их украшали искусственные померанцевые цветы, символ непорочности, любви и чистоты. Свечи держали Федор Шаляпин, тогда начинающий, подающий надежды певец, и известная итальянская прима-балерина Иола Торнаги. Обоим было по 25 лет. Венчальный венец над Шаляпиным держал его друг — композитор и дирижер Сергей Рахманинов. Не выдержав тяжести, он раньше времени опустил венец на голову жениха. Посаженным отцом был меценат Савва Мамонтов, шафером — художник Константин Коровин.

Иола, блиставшая в Италии и на гастролях в Америке, приехала в Нижний Новгород в 1896 году по приглашению Мамонтова, пытавшегося создать в России успешный частный музыкальный театр. Ее роман с Шаляпиным разворачивался, когда оба находились на перепутье. Именно Торнаги, решившаяся после новгородских гастролей переехать в Москву с труппой Мамонтова, уговорила Шаляпина покинуть петербургский Мариинский театр, где его талант был недооценен, и перейти на очень выгодных условиях к Мамонтову. Именно в его Частной русской опере, отстаивающей новые эстетические принципы, началась успешная карьера Шаляпина, здесь он познакомился с художниками Валентином Серовым, Михаилом Врубелем, Константином Коровиным, а также с Рахманиновым. Иола, хорошо знавшая закулисье театрального мира и строившая карьеру балерины с 17 лет, учила его взаимодействовать с импресарио, просить высокие гонорары и требовать их до выступления, а также приучала Шаляпина, родившегося в крестьянской семье, к светской жизни.

Федор Шаляпин с Иолой Торнаги. 1897 год

Федор Шаляпин с Иолой Торнаги. 1897 год

После венчания началось застолье в имении Путятино, расположенном неподалеку и принадлежавшем певице мамонтовской оперы Татьяне Любатович. Здесь Шаляпин и многие другие члены Частной оперы часто отдыхали летом. Они же были основными гостями. Шаляпин вспоминал:

«После свадьбы мы устроили смешной, какой-то турецкий пир: сидели на полу, на коврах и озорничали, как малые ребята. Не было ничего, что считается обязательным на свадьбах: ни богато украшенного стола с разнообразными яствами, ни красноречивых тостов, но было много полевых цветов и немало вина».

Был жаркий день, и Шаляпин предложил Иоле провести брачную ночь на сеновале. Около шести утра молодожены проснулись от страшного шума. У сарая пели, били во всевозможные жестянки (печные заслонки, ведра) и пронзительно свистели в свистульки гости во главе с Саввой Мамонтовым, а управлял этим шумовым оркестром Рахманинов.

Федор Шаляпин с Иолой Торнаги-Шаляпиной и детьми

Федор Шаляпин с Иолой Торнаги-Шаляпиной и детьми

После замужества Иола выучила русский, приняла православие и получила российский паспорт. Она бросила карьеру, родила шестерых детей и занималась обустройством дома на Новинском бульваре, который благодаря ее усилиям вскоре стал центром художественной жизни. Сам Шаляпин в 1922 году эмигрировал в Америку со своей новой избранницей Марией Петцольд, тогда как Иола осталась в Советской России и только в 1960-е годы уехала к сыну в Рим. В советское время по ее инициативе дом Шаляпиных стал музеем.

Кресло-качалка Сергея Танеева

Сегодня это большое кресло с чугунной рамой выставлено в доме Чайковского, хотя его история не связана с Чайковским напрямую. Первым обладателем качалки был пианист-виртуоз, дирижер и композитор Николай Рубинштейн, которого называли «хозяином музыкальной Москвы». В феврале 1872 года Достоевский писал, что «из-за него застреливаются русские барыни с полдюжиной его карточек на груди».

Николай Рубинштейн за инструментом

Николай Рубинштейн за инструментом

Рубинштейн сыграл большую роль в судьбе многих — в том числе Танеева и Чайковского, который в 1865 году приехал по его приглашению из Петербурга в Москву преподавать в открывающейся консерватории. Как вспоминал брат композитора Модест Чайковский, «для Чайковского вся Москва — это Рубинштейн». Чайковский, еще не имевший стабильного дохода, жил в квартире у Рубинштейна и вполне мог сидеть в этом кресле. Он писал про Рубинштейна: «…ухаживает за мной, как нянька, и хочет непременно исполнять при мне эту должность. Сегодня он подарил мне насильно 6 рубашек, совершенно новых… а завтра хочет насильно везти заказывать платье». Чайковский пользовался и личными вещами Рубинштейна, например визитницей (она тоже хранится в музее композитора в Москве) и концертным фраком.

В 1881 году 46-летний Рубинштейн поехал на лечение в Ниццу, но по дороге умер от туберкулеза кишечника. Позже его вещи в Москве были распроданы. Кресло выкупил молодой Сергей Танеев, учившийся у покойного в классе фортепиано, а у Чайковского — в классе композиции. Видимо, в то же время он написал кантату «Иоанн Дамаскин» на слова Алексея Толстого и посвятил ее Рубинштейну. Танеев сочинял музыку стоя за конторкой без инструмента, а кресло мог использовать для отдыха.

Сергей Танеев

Сергей Танеев

Кресло путешествовало с ним по трем съемным квартирам. Его ученик, критик Леонид Сабанеев, вспоминал:

«В кабинете… было два окна, выходивших в тихий… переулок, который в моем воспоминании всегда занесен белым, провинциальным пушистым снегом и в котором редко-редко проезжали извозчики. Рояль стоял почти посередине комнаты, угол занимало пианино, портрет Баха украшал заднюю стену. В противоположном углу стояла большая „раскачалка“, в которой Сергей Иванович любил иногда отдыхать, вытянувши ноги».

Любил в нем отдыхать и Василий Васильевич, любимый кот композитора, к которому тот обращался исключительно на «вы». Танеев пытался отбить кресло, но все уговоры были бесполезны. Животное распускало усы и угрожающе шипело.

Электрический чайник Сергея Рахманинова

Композитор Сергей Рахманинов любил прогресс, комфорт и удобство. Где бы он ни жил, его окружали технические новинки — от авторучек и бритвы Gillette до автомобилей и электроприборов. После женитьбы на своей двоюродной сестре Наталье Сатиной Рахманинов получил имение Ивановку в Тамбовской губернии, куда заказывал сельскохозяйственную технику из Америки, желая оптимизировать крестьянский труд. В одном из писем 1917 года он сообщал: «На свое имение Ивановку я истратил почти все, что за свою жизнь заработал. Сейчас в Ивановке лежит около 120 тысяч».

Сергей Рахманинов

Сергей Рахманинов

Другой новинкой, приобретенной Рахманиновым в России, стал электрический чайник, по форме напоминающий высокий кофейник, из никеля и с черной деревянной ручкой. Оставшаяся в России домработница композитора вспоминала:

«…чтобы не беспокоить ближних и не будить слуг, Рахманинов, любивший попить чаю, засидевшись поздно за работой или вернувшись глубокой ночью из театра, запирался в своем кабинете и нагревал себе сам любимый напиток. С этой целью он и купил себе электрический чайник, который всегда и находился в его кабинете».

Уезжая в эмиграцию, композитор оставил чайник в России вместе с другими вещами, в том числе ломберным столом, настольными часами и золотым кольцом с гербом Сатиных, рода его жены.

Сергей Рахманинов за рулем своего «лорелея». Ивановка, 1912 год

Сергей Рахманинов за рулем своего «лорелея». Ивановка, 1912 год

Страсть к технике Рахманинов сохранил на всю жизнь. Он был заядлым автомобилистом, любил большие скорости и возможность уехать куда глаза глядят. В России он владел красным фаэтоном «лорелей» с откидным верхом и еще более мощным «мерседесом», а в эмиграции ездил на «кадиллаке» и «линкольне». В музее хранится его значок члена Королевского автомобильного клуба 1930-х годов. Тогда же Рахманинов занимался обустройством виллы в Швейцарии, которую назвал Сенар — по первым слогам его имени и имени жены. Первым делом он купил туда электрический бойлер, электрическую плиту и установил телефон.

Энгармонический рояль князя Владимира Одоевского

В XVIII веке в европейской музыке для настройки музыкальных инструментов, например клавишных, стали использовать особый набор звуков. Каждый звук и каждая клавиша соотносятся друг с другом на математически точно выверенной высоте: в музыке это маленькое расстояние называется «полтона». Такой строй получил название равномерно темперированного, то есть равномерно настроенного. Он сохранился до сих пор и представляет собой привычную всем играющим на фортепиано гамму.

В середине XIX века русский аристократ Владимир Одоевский попытался противостоять этой общепринятой в светской музыке практике. Это был человек чрезвычайно разносторонних взглядов, за что его в шутку называли «алхимико-музыко-философско-фантастическое сиятельство». Выходец из философского кружка «любомудров», философ, изобретатель, химик, астроном, математик, писатель, автор сказки «Городок в табакерке», он дружил с Пушкиным и Глинкой, Жуковским и Вяземским.

Князь Владимир Федорович Одоевский. 1865 год

Князь Владимир Федорович Одоевский. 1865 год

Изучая древнерусское церковное искусство и народную музыку, он одним из первых пришел к выводу о том, что принятый строй не подходит для исполнения и записи этой музыки нотами, так как в ней есть звуки, отсутствующие на клавиатуре фортепиано. Это открытие имело философские основания. Одоевский, как и многие русские интеллектуалы, вслед за немецкими романтиками считал, что у каждой нации есть своя, особая душа, воплощающаяся в древних напевах. Он писал:

«Русский простолюдин с музыкальным дарованием, и которого ухо не испорчено ни уличными шарманками, ни итальянскою оперою, поет весьма верно и по собственному чутью берет интервал весьма отчетливо, разумеется, не в нашей уродливой темперированной гамме; если нам и кажется, что он будто ошибается, то это происходит от того, что наше собственное ухо испорчено».

Используя традиции народного пения и старинных церковных мелодий, отличных от светской западно-европейской музыки, считал он, можно направить русскую профессиональную музыку по своему, особому пути.

Эту идею он решил воплотить с помощью нового инструмента. В 1864 году по его заказу и чертежам в московской мастерской немецкого мастера А. Кампе в Газетном переулке был сделан рояль из красного дерева, который Одоевский назвал «энгармонический клавицин» — то есть клавесин. При небольшой клавиатуре, использовавшейся во время домашнего музицирования, чуть больше трех октав, он сохраняет привычную молоточковую механику, но при этом отличается количеством клавиш. Черные клавиши обычного фортепиано разделены на две части — черную и коричневую, — а между белыми клавишами добавлены клавиши слонового цвета. «Клавицин» был настроен таким образом, что высотное расстояние между звуками клавиш составило меньше полутона.

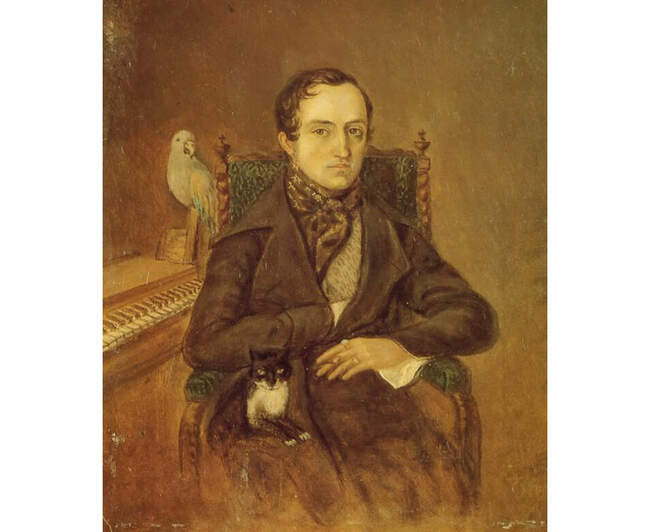

Портрет Владимира Одоевского. Акварель Алексея Покровского. 1844 год

Портрет Владимира Одоевского. Акварель Алексея Покровского. 1844 год

Уникальный инструмент был единственным в своем роде и использовался только в домашних экспериментах Одоевского, который написал для него несколько композиций (также он писал музыку и для фортепиано и органа).

К началу XX века попытки изменить «неправильную» настройку инструментов возобновились, но имели уже другие теоретические основания — авангардные и модернистские. Это направление получило название микротоновой музыки и стало известно благодаря композитору Александру Скрябину. В 1920-е годы композитор и изобретатель Арсений Авраамов создал на основе рояля новый микротоновый инструмент — смычковый полихорд.

Фрачная пара Сергея Прокофьева

Сергей Прокофьев с юности любил модно и эффектно одеваться. В дневниках он часто отмечал, что выглядел «ослепительно» и «эффектно». В 1910-е годы, во время учебы в Петербургской консерватории, Прокофьев щепетильно следовал дресс-коду, точно зная, когда надеть шикарный фрак, а когда — смокинг. Эти правила часто приходили в Россию из-за рубежа. Находясь в Париже в 1913 году, Прокофьев писал:

«Мы с большим интересом пошли в театр. Кроме того, меня интересовала внешняя сторона парижского шика: иначе как во фраке в партер не пускают; в антракте мужчины надевают цилиндр… а завтра я должен был купить себе кляк. (Это меня очень занимало, потому что этот шикарный головной убор у нас в России носят редко…)»

Сергей Прокофьев

Сергей Прокофьев

По-видимому, именно в Париже, в ателье Kalina Paris, в 1920-е годы был сшит на заказ черный фрак, выставленный в Музее Прокофьева в Москве. В дневниках сохранилась запись от 27 октября 1924 года: «Днем поехал в Париж. Заказал фрак: старый узок, жилет расставляла Ольга Владиславовна еще весною. Да и честно отслужил шесть лет». Возможно, речь идет как раз об этом экземпляре. Классический фрак с атласными отворотами считался верхом шика и надевался на особо торжественные мероприятия. Брюки также были сшиты за рубежом еще до окончательного возвращения композитора в СССР в 1936 году. Под поясом видны небольшие защипы — такая модель брюк была в моде в Англии первой половины XX века.

Постепенно композитор создал свой яркий стиль, главными элементами которого стали желтый цвет, клетка, напоминавшая о его увлечении шахматами, и любовь к аксессуарам — очкам, запонкам с драгоценностями, духам Guerlain. Пианист Святослав Рихтер вспоминал их первую встречу в 1937 году:

«Как-то в солнечный день я шел по Арбату и увидел необычного человека. Он нес в себе вызывающую силу и прошел мимо меня, как явление. В ярких желтых ботинках, клетчатый, с красно-оранжевым галстуком. Я не мог не обернуться ему вслед — это был Прокофьев»

Сергей Прокофьев

Сергей Прокофьев

В Советском Союзе в этом фраке композитор выступал как дирижер. По-видимому, именно в нем он сыграл свой заключительный концерт 13 января 1945 года в Большом зале Московской консерватории, где прозвучали Пятая симфония (премьера), Классическая симфония и симфоническая сказка «Петя и волк».

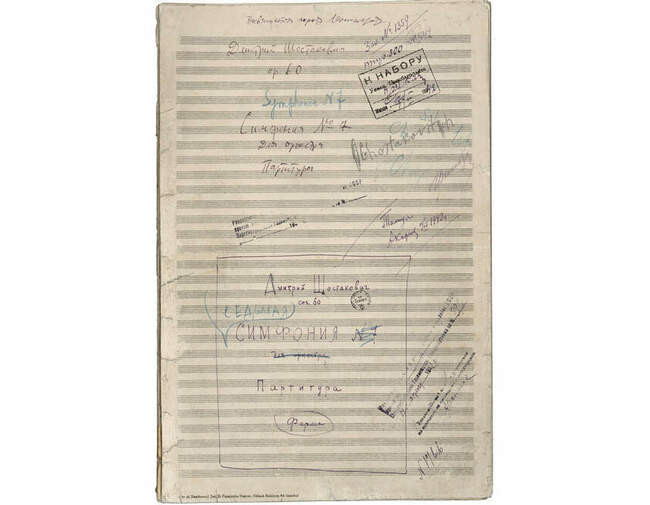

Партитура Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича

Большие листы, исписанные мелким почерком Шостаковича, — одна из самых ценных партитур XX века. Первое исполнение Седьмой симфонии, посвященной Ленинграду, состоялось 5 марта 1942 года в Куйбышеве (Самара), и симфония сразу стала главным музыкальным символом победы — не только в СССР, но и за рубежом, прозвучав в Лондоне и Нью-Йорке.

В июле 1941 года Шостакович, пораженный нападением немцев, начал сочинять новую симфонию. Одной из задач, которые он ставил себе как художник, было запечатлеть происходящее непосредственно в момент исторических событий, но при этом избежать бытовой звукоизобразительности. Подобно многим интеллектуалам, он воспринимал войну как масштабное сражение добра со злом, культуры, доблести, веры, благородства — с насилием и безнравственностью. В одной из частей Шостакович сначала даже хотел использовать библейские тексты из псалмов Давида. Он писал о своем «сверхъестественном трудовом… напряжении всех физических, а главное, умственных сил».

Композитор Дмитрий Шостакович (справа) во время учений пожарной команды из профессорско-преподавательского состава Ленинградской консерватории. 1941 год

Композитор Дмитрий Шостакович (справа) во время учений пожарной команды из профессорско-преподавательского состава Ленинградской консерватории. 1941 год

Первые три части были написаны меньше чем за три месяца в Ленинграде. Тогда же Шостакович записался в народное ополчение, рыл рвы для оборонительных укреплений, руководил музыкальной частью Театра народного ополчения, выезжал в прифронтовую зону для выступлений перед воинскими частями, сочинял частушки для поддержания боевого духа, дежурил на крыше Консерватории как участник команды противовоздушной обороны. На крышу он брал с собой листы и продолжал писать партитуру.

Первое исполнение в Москве Симфонии № 7 («Ленинградской») Дмитрия Шостаковича в Колонном зале Дома Союзов. Дирижер Самуил Самосуд. 29 марта 1942 года

Первое исполнение в Москве Симфонии № 7 («Ленинградской») Дмитрия Шостаковича в Колонном зале Дома Союзов. Дирижер Самуил Самосуд. 29 марта 1942 года

1 октября 1941 года композитор с семьей был эвакуирован сначала в Москву — на военно-транспортном самолете, — а затем на поезде в Куйбышев. Отъезд сопровождался паникой и хаосом: множество людей пытались уехать из города, который бомбили. Погрузить багаж в вагон оказалось невозможно — рукопись потерялась. «Выяснилось, что Шостакович не знал, где находится тюк с его новой симфонией, — вспоминал дирижер Борис Хайкин, отъезжавший на том же поезде. — Шостакович сидел неподвижно, был угнетен тем, что симфония, возможно, пропала, но никого об этом не спрашивал». На большой станции Рузаевка Шостакович вышел на перрон и заглядывал в каждый вагон в надежде найти ценную рукопись. Наконец в одном из тамбуров она случайным образом обнаружилась. А вот все его личные вещи, как выяснили позже, остались на перроне в Москве. В поезде соседи поделились с ним рубашкой, носками и другими вещами. Четвертая часть симфонии у Шостаковича долго не получалась, в том числе из-за тяжелой бытовой ситуации. Его с семьей — женой Ниной, дочкой Галей и сыном Максимом — разместили в одной из школ, в каждом классе могло находиться до 18 человек. Спали на полу, впритык друг к другу: «Работать очень трудно, т. к. дети шумят и мешают, а лишать их веселого детства невозможно». Тем не менее это не помешало ему закончить работу: на последней странице автографа стоит дата окончания партитуры — 27 декабря 1941 года.