С 1848 по 1853 год существовало «Братство прерафаэлитов» (Данте Габриэль Россетти, Уильям Холман Хант, Джон Эверетт Милле и другие); им покровительствовал известный художественный критик Джон Рёскин. О происходящем в этой дружеской компании — с поправкой на жанр — можно судить по известному британскому сериалу «Отчаянные романтики» (2009). После распада «Братства» его участники, работая каждый

Так что в попытке локализации языковых особенностей прерафаэлизма, во-первых, придется всякий раз делать оговорку насчет того, насколько та или иная особенность может быть распространена на все рассматриваемое поле. Во-вторых, придется ограничить само это поле, вовсе не рассматривая ни последователей прерафаэлитов (часто эту линию продолжают вплоть до XX века), ни революцию в дизайне, осуществленную Уильямом Моррисом. Акцент будет сделан на творчестве художников «первой волны», собственно и давших имя явлению.

по-своему, утрачивают какие бы то ни было черты прежде косвенно прокламируемого (но тоже относительного) единства. Зато начиная с середины 1850-х набирает силу другое сообщество, где из прежнего состава оказывается активен лишь Россетти, а главными фигурами становятся Уильям Моррис и Эдвард Бёрн-Джонс; идейным патроном сообщества выступает эссеист и искусствовед Уолтер Патер. Деятельность художников этой группы тесно связана с движением «Искусства и ремесла» (впрочем, оформившимся под этим названием много позже, в 1875-м), а творчество обнаруживает больше общих черт, нежели это было у прерафаэлитов «первого призыва», и стилистически далеко не во всем с программой предшественников совпадает.

1. Стилизация и натурность

Само слово «прерафаэлиты» свидетельствует об ориентации на искусство до Рафаэля — то есть в основном на итальянских живописцев XIV–XV веков. Это означало интерес к религиозным сюжетам, предпочтение открытых цветов (художники часто писали несмешанными красками на белом грунте), линейной трактовки форм и декоративно-плоскостных композиций, иногда на золотых или узорчатых фонах. Но одновременно авторы декларировали верность натуре (собственно, их протест против правил академического рисования на том и был основан), и натурность (все композиции по эскизам, все персонажи портретны) вступала в явное противоречие со стилистическим ретроспективизмом. Понимание художественной правды реализовывалось буквально — так, Уильяму Холману Ханту для картины «Козел отпущения» понадобилось отправиться к Мертвому морю, в библейские края (английский козел, по его мнению, не годился для позирования, притом что в его же картине «Заблудшие овцы» овцы были местными). Такая точность деталей не всегда удачно сопрягалась с обобщенной символикой сюжетных программ. В сущности, курьезная и одновременно драматическая история с натурщицей Джона Эверетта Милле Элизабет Сиддал, жестоко простудившейся при исполнении роли Офелии (работа над картиной длилась четыре месяца, и для правдоподобия девушке на каждом сеансе приходилось по много часов лежать в остывающей воде), как раз и демонстрирует это несовпадение. Существенно, что у прерафаэлитов второй генерации требование натурности почти исчезает, а стилизация, то есть подражание условным приемам средневекового искусства, становится более последовательной.

Джон Эверетт Милле. Офелия 1851 год

Джон Эверетт Милле. Офелия 1851 год

Уильям Холман Хант. Заблудшие овцы 1852 год

Уильям Холман Хант. Заблудшие овцы 1852 год

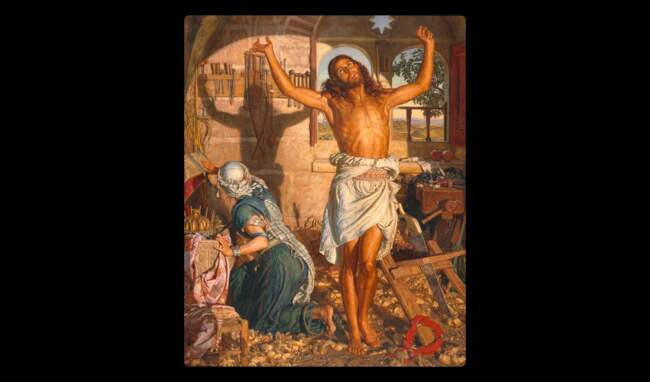

Уильям Холман Хант. Тень смерти 1870–1873 годы

Уильям Холман Хант. Тень смерти 1870–1873 годы

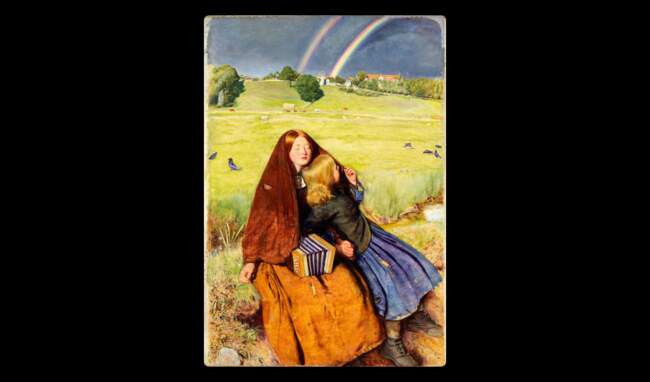

Джон Эверетт Милле. Слепая девочка 1856 год

Джон Эверетт Милле. Слепая девочка 1856 год

Уильям Холман Хант. Козел отпущения 1854–1855 годы

Уильям Холман Хант. Козел отпущения 1854–1855 годы

Уильям Холман Хант. Козел отпущения 1854–1856 годы

Уильям Холман Хант. Козел отпущения 1854–1856 годы

2. Рифмы, ремейки, аллюзии, цитаты

В качестве натуры, к верности которой апеллировали прерафаэлиты, часто выступало чужое искусство. Именно в этом кругу была узаконена опора на уже опосредованное, на темы и образы, хранящиеся в культурной памяти человечества, — и, следовательно, на стилизацию как метод. В будущем это станет одной из основ модерна, возможность появления которого прерафаэлиты во многом подготовили.

Это чужое искусство бывало разным. Более всего, конечно, вдохновляло и побуждало к прямому цитированию Раннее Возрождение (в «Мельнице» Бёрн-Джонса, к примеру, практически воспроизведен фрагмент «Аллегории доброго правления» Пьетро Лоренцетти). Но источник мог быть и относительно современным — достаточно сравнить картину Симеона Соломона «Сафо и Эринна в Митиленском саду» с картиной назарейца Фридриха Овербека «Италия и Германия» (прерафаэлиты считали назарейцев своими предшественниками и даже именование собственного союза — поначалу тайного — отсылало к назарейскому братству).

Впрямую установку на дорафаэлевское формулировали лишь участники первого сообщества; художники же следующего поколения не так жестко очерчивали круг своих стилистических пристрастий. И по мере усиления дизайнерских — то есть чисто эстетических — устремлений (именно их пропагандировал Уолтер Патер, теоретик группы, сменивший прежде выступавшего в этой роли Джона Рёскина) все больший интерес стала вызывать как раз пострафаэлевская живопись — в частности, маньеристы XVI века, внимательные к антуражу и декору, к миниатюрной разделке, вообще к узору, который у последователей мог сделаться основой тканевого орнамента, а мог быть воспринят как образ красоты, воплощаемой в станковых произведениях и впрямую отсылающей к своим истокам. Множество костюмированных портретов — впрочем, чаще это не вполне портреты, но символические образы, персонифицированные в облике роскошно одетых женщин («Dolce far niente» Уильяма Холмана Ханта, «Монна Ванна» Данте Габриэля Россетти), — буквально или же косвенно указывают на прототип. Так, Бёрн-Джонс не только заимствует у маньериста Джулио Романо композиционные построения («Портрет Джорджианы Бёрн-Джонс», «Сидония фон Борк»), но к тому же платье Сидонии повторяет платье модели Джулио («Женский портрет»; возможно, это портрет Изабеллы д’Эсте). Любопытно, что именно этот костюм в фильме Тима Бёртона «Сонная лощина» (1999) стал нарядом ведьмы, ведь Сидония фон Борк, историческое лицо и героиня популярной тогда книги Вильгельма Мейнхольда «Сидония фон Борк — монастырская колдунья», собственно, ведьмой и была.

Эдвард Бёрн-Джонс. Мельница 1882 год

Эдвард Бёрн-Джонс. Мельница 1882 год

Симеон Соломон. Сафо и Эринна в Митиленском саду 1864 год

Симеон Соломон. Сафо и Эринна в Митиленском саду 1864 год

Фридрих Овербек. Италия и Германия 1811–1828 годы

Фридрих Овербек. Италия и Германия 1811–1828 годы

Эдвард Бёрн-Джонс. Сидония фон Борк 1860 год

Эдвард Бёрн-Джонс. Сидония фон Борк 1860 год

Эдвард Бёрн-Джонс. Портрет Джорджианы Бёрн-Джонс 1883 год

Эдвард Бёрн-Джонс. Портрет Джорджианы Бёрн-Джонс 1883 год

Эдвард Бёрн-Джонс. Портрет Джорджианы Бёрн-Джонс 1863 год

Эдвард Бёрн-Джонс. Портрет Джорджианы Бёрн-Джонс 1863 год

Джулио Романо. Женский портрет 1531 год

Джулио Романо. Женский портрет 1531 год

Уильям Холман Хант. Dolce far niente 1866 год

Уильям Холман Хант. Dolce far niente 1866 год

Данте Габриэль Россетти. Монна Ванна 1866 год

Данте Габриэль Россетти. Монна Ванна 1866 год

3. Религиозная живопись: изобретение новых сюжетов и трансформация старых

Диккенс — самый авторитетный противник прерафаэлитов — писал о картине Джона Эверетта Милле «Христос в доме родителей»: «приготовьте себя к тому, чтобы погрузиться в самую пучину низкого, гнусного, отталкивающего и омерзительного», «здесь собрано все уродство, каковое только можно уловить в человеческом лице, фигуре, позе». Писателя возмутила подчеркнуто натуральная трактовка темы Святого семейства, за которой он не разглядел символический план изображения: рану на руке мальчика Христа, предвосхищающую рану при распятии, Иоанна Крестителя, несущего воду — будущую воду для таинства крещения, — и так далее.

Прерафаэлиты нередко обращались к евангельским эпизодам, но, как правило, не к самым популярным: к тем, которые не имели строгой изобразительной иконографии и, следовательно, предполагали возможность композиционных сочинений («Девичество Богоматери» Данте Габриэля Россетти, «Нахождение Христа в Храме» Уильяма Холмана Ханта). Но и в случаях с известными сюжетами они изобретали свои трактовки — например, «переименовывая» традиционное «Поклонение волхвов» в «Вифлеемскую звезду» (одноименная картина Эдварда Бёрн-Джонса), домысливая евангельскую ситуацию («Мария Магдалина перед дверями Симона Фарисея» Данте Габриэля Россетти) или же дополняя сцену Рождества присутствием ветхозаветных персонажей, приветствующих в младенце Христе своего потомка («Семя Давидово» Данте Габриэля Россетти). Внимание к реалистическим подробностям при этом соединяется с непременным стремлением обозначить скрытый символический смысл изображенного — но именно этот смысл далеко не все современники могли прочесть.

Джон Эверетт Милле. Христос в доме родителей 1850 год

Джон Эверетт Милле. Христос в доме родителей 1850 год

Данте Габриэль Россетти. Девичество Богоматери 1849 год

Данте Габриэль Россетти. Девичество Богоматери 1849 год

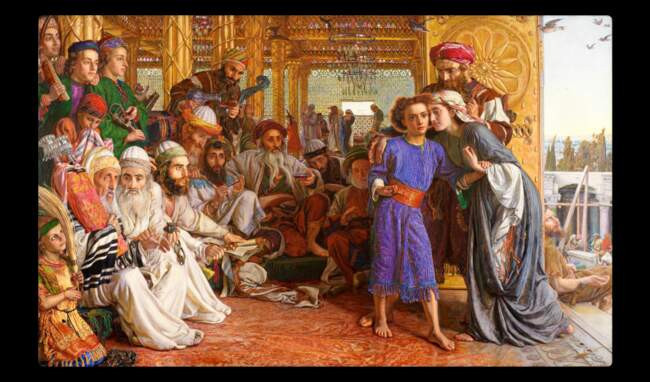

Уильям Холман Хант. Богоматерь и святой Иосиф находят Христа в храме 1860 год

Уильям Холман Хант. Богоматерь и святой Иосиф находят Христа в храме 1860 год

Эдвард Бёрн-Джонс. Вифлеемская звезда 1888–1891 годы

Эдвард Бёрн-Джонс. Вифлеемская звезда 1888–1891 годы

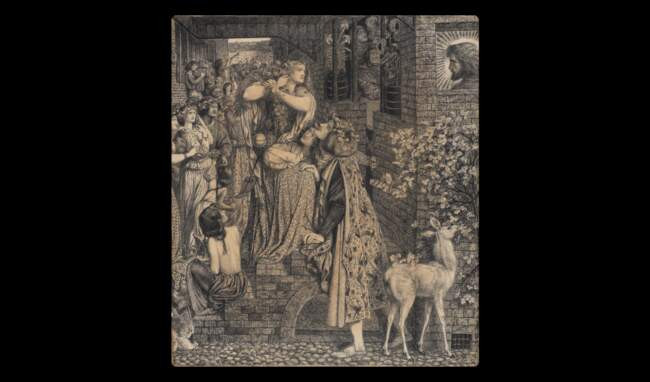

Данте Габриэль Россетти. Мария Магдалина у дверей Симона Фарисея 1853 год

Данте Габриэль Россетти. Мария Магдалина у дверей Симона Фарисея 1853 год

Данте Габриэль Россетти. Семя Давидово 1858–1864 годы

Данте Габриэль Россетти. Семя Давидово 1858–1864 годы

4. Литература: иллюстрации, реминисценции

В живописи прерафаэлитов преобладали сюжеты, почерпнутые из литературы или истории. Главным их источником было Средневековье, особенно национальное Средневековье (например, легенды о короле Артуре в творчестве Россетти, Бёрн-Джонса и Уильяма Морриса или шекспировские мотивы у Россетти и Мэдокса Брауна). Именно оно виделось золотым веком человечества, подлежащим памяти и возрождению; его поэты, чьи мотивы воплощались с оглядкой на язык старинных миниатюр, сами становились героями картин (Россетти восхищался Данте). Но еще чаще Средневековье воспринималось через опосредованные его версии — современные или околосовременные. Так, в основе картины Джона Эверетта Милле «Лоренцо и Изабелла» лежит поэма Джорджа Китса «Изабелла», в свою очередь основанная на сюжете из «Декамерона» Боккаччо; стихами Альфреда Теннисона вдохновлялись многие («Леди Шалотт» Уильяма Холмана Ханта и Джона Уильяма Уотерхауса, «Леди Клер» Джона Уильяма Уотерхауса, «Мариана» и «Канун Дня святой Агнессы» Джона Эверетта Милле, «Король Кофетуа и нищенка» Эдварда Бёрн-Джонса и пр.) — не говоря уж о том, что именно его цикл «Королевские идиллии» (своего рода вольный поэтический пересказ «Смерти Артура» Томаса Мэлори) вызвал волну изобразительных обращений к артуровскому эпосу. Теннисон, как и другие поэты (в частности, Суинбёрн), косвенно входил в прерафаэлитский круг, а многие художники этого круга (Россетти, Моррис) были не чужды литературной деятельности. Это соответствовало провозглашенному в первом номере прерафаэлитского журнала The Germ (1850) принципу единства искусств; речь шла о восстановлении всего пространства культуры в его «правильном» виде.

Джон Эверетт Милле. Лоренцо и Изабелла 1848–1849 годы

Джон Эверетт Милле. Лоренцо и Изабелла 1848–1849 годы

Уильям Холман Хант. Леди Шалотт 1888–1905 годы

Уильям Холман Хант. Леди Шалотт 1888–1905 годы

Джон Уильям Уотерхаус. Леди Шалотт 1888 год

Джон Уильям Уотерхаус. Леди Шалотт 1888 год

Джон Уильям Уотерхаус. Леди Клер 1900 год

Джон Уильям Уотерхаус. Леди Клер 1900 год

Джон Эверетт Милле. Мариана 1851 год

Джон Эверетт Милле. Мариана 1851 год

Эдвард Бёрн-Джонс. Король Кофетуа и нищенка 1884 год

Эдвард Бёрн-Джонс. Король Кофетуа и нищенка 1884 год

7 / 10 Данте Габриэль Россетти. Видение Данте (Видение Данте во время смерти Беатриче) 1880 год

7 / 10 Данте Габриэль Россетти. Видение Данте (Видение Данте во время смерти Беатриче) 1880 год

Данте Габриэль Россетти. Видение Данте (Видение Данте во время смерти Беатриче) 1856 год

Данте Габриэль Россетти. Видение Данте (Видение Данте во время смерти Беатриче) 1856 год

Данте Габриэль Россетти. Любовь Данте 1860 год

Данте Габриэль Россетти. Любовь Данте 1860 год

Форд Мэдокс Браун. Джон Уиклиф читает свой перевод Библии Джону Гонту 1847–1848 и 1859–1861 годы

Форд Мэдокс Браун. Джон Уиклиф читает свой перевод Библии Джону Гонту 1847–1848 и 1859–1861 годы

5. Женский вопрос

В истории прерафаэлитского движения заметную роль играли женщины. Подруги, жены, постоянные натурщицы художников на равных правах входили в мужской круг; порой они и сами занимались искусством (Элизабет Сиддал, Мария Спартали Стиллман). Их поведение зачастую не укладывалось в викторианские стереотипы (так, Эффи Грей, ставшая женой Милле, не побоялась инициировать скандальный бракоразводный процесс с Джоном Рёскином, своим предыдущим — номинальным — мужем); в сущности, здесь зарождались первые ростки тех женских свобод, за которые будут открыто бороться в более поздние времена. И в живописи прерафаэлитов тема женского оказалась одной из главных.

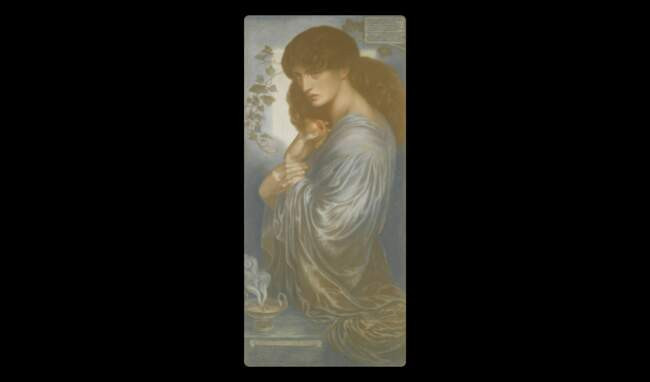

С одной стороны, у этой темы была вполне сюжетная линия воплощения — социально-моралистические новеллы о тех, кто заслуживает лучшей участи: молодой фермер поднимает с тротуара пьяную девушку (неоконченная картина Россетти «Найденная»), содержанка отстраняется от любовника, как бы услышав зов совести («Пробудившаяся стыдливость» Холмана Ханта; в этой работе свойственная ранним прерафаэлитам одержимость реалистическими деталями, наделенными аллегорическим смыслом, проявилась в полной мере). Но гораздо существеннее другая линия, не повествовательная. В женских образах, вдохновленных литературой (Офелия и леди Шалот у Ханта и Уотерхауса, шекспировская Мариана у Милле, Изольда у Уильяма Морриса), еще присутствуют конкретные сюжетные отсылки, но уже у Россетти, а потом у Бёрн-Джонса возникает своего рода мифология женского, которой не требуются повествовательные обоснования. Богини Росетти, олицетворяющие то любовь, то власть, предстают крупным планом, часто на отвлеченном золотом фоне, с символическими атрибутами (гранат, яблоко). Здесь утверждается новый тип женской красоты — одновременно меланхолически-неотмирной и чувственной; лица натурщиц — Алексы Уайлдинг и особенно Джейн Бёрден (Моррис) — становятся воплощением некоего романтического идеала. И вместе с тем утверждается язык, соответствующий этой идеальности: плавные ритмы, опадающие линии, торжественная статуарность длиннотелых фигур с маленькими головами. Совсем немногим позже именно этот язык сделается одной из основ модерна.

Данте Габриэль Россетти. Найденная 1854–1855, 1859–1881 годы

Данте Габриэль Россетти. Найденная 1854–1855, 1859–1881 годы

Уильям Холман Хант. Пробудившаяся стыдливость 1853 год

Уильям Холман Хант. Пробудившаяся стыдливость 1853 год

Уильям Моррис. Изольда 1858 год

Уильям Моррис. Изольда 1858 год

Данте Габриэль Россетти. Пандора 1871 год

Данте Габриэль Россетти. Пандора 1871 год

Данте Габриэль Россетти. Пандора 1879 год

Данте Габриэль Россетти. Пандора 1879 год

Данте Габриэль Россетти. Прозерпина 1874 год

Данте Габриэль Россетти. Прозерпина 1874 год

Данте Габриэль Россетти. Прозерпина 1880 год

Данте Габриэль Россетти. Прозерпина 1880 год

Данте Габриэль Россетти. Астарта Сирийская 1877 год

Данте Габриэль Россетти. Астарта Сирийская 1877 год

Данте Габриэль Россетти. Мнемозина 1875–1881 годы

Данте Габриэль Россетти. Мнемозина 1875–1881 годы

Данте Габриэль Россетти. Сивилла Палмифера 1866–1870 годы

Данте Габриэль Россетти. Сивилла Палмифера 1866–1870 годы

Данте Габриэль Россетти. Венера Вертикордия 1864 –1868 годы

Данте Габриэль Россетти. Венера Вертикордия 1864 –1868 годы