Дом-музей Ивана Сергеевича Тургенева

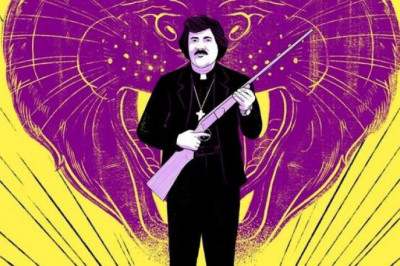

Картина Дмитрия Татищева «Скачущий черкес» (1872)

Эта картина происходит из коллекции, которую Тургенев собирал в 1870-х годах в Париже. В 1877 году писатель стал одним из основателей и секретарем парижского Общества взаимного вспоможения и благотворительности русских художников. Возглавлял общество Алексей Боголюбов, живописец-маринист, позднее основавший в Саратове Радищевский музей. В своих воспоминаниях «Записки моряка-художника» он пишет:

«Иван Сергеевич Тургенев… являлся самой крупной единицей на всех наших вечерних собраниях, которые он любезно посещал с полным простодушием своей богатой натуры. Бывало, станет он читать что-либо из своих сочинений — все замрет кругом, и мы жадно ловим каждый его жест руки и не налюбуемся на выразительность его глаз и лица».

Тургенев продал картину на аукционе в пользу Общества, а много лет спустя она вернулась уже в дом-музей писателя, открывшийся к 200-летию со дня его рождения.

Автор «Скачущего черкеса» Дмитрий Татищев, художник-любитель и генерал в отставке, дед актера и режиссера Жака Тати, тоже входил в общество, он и подарил картину Тургеневу. Татищева Боголюбов тоже упоминает в своих «Записках»:

«…Я нашел в Париже целую плеяду наших молодых и весьма даровитых художников. Пенсионерами Академии были господа Репин, Поленов… <…>

После прибыл Васнецов, пенсионер Ковалевский и из Рима — Антокольский, художники-архитекторы Лавеццари, Громме, Князев (любитель), художники Добровольский, Егоров, Ропет. Проживал также, учась у Жерома, В. В. Верещагин. Со мной он тогда еще был знаком. И вскоре появился талантливый И. П. Похитонов.

Центром сборища всей этой публики были генерал Дмитрий Александрович Татищев и я. К Татищеву ходили обыкновенно завтракать по воскресеньям, а у меня бывали „вторники“.

Имея состояние, Татищев был вполне гостеприимен и радушен со всеми своими друзьями. Еще с молодости… он малевал лошадей, тройки, зимние охоты, собак гончих и пр. и пр.».

Письмо Тургенева младшей дочери Пушкина

У графини Натальи Меренберг, младшей дочери Александра Пушкина, хранились отцовские письма матери. Решив их опубликовать, она обратилась к Тургеневу. Тот, несмотря на возражения литературного критика и своего друга Павла Анненкова, писавшего ему «они похожи на разговоры мужа с женой в четырех стенах их спальни о людях и вещах. И вот дочка собирается показать народу папашу и мамашу нагишом, без всякой биографической рубашки — и притом за деньги», передал их редактору «Вестника Европы» Михаилу Стасюлевичу. По просьбе Натальи Меренберг Тургенев сам занимался редактурой и сокращением писем, частично переведенных издателями с французского. Эти правки сохранились: например, «упек меня в камер-пажи» Тургенев заменил на «произвел меня в камер-пажи»; во фразе «ссориться с Царями» он заменил слово «Царями» точками; в словосочетании «свинский Петербург» отточием заменено слово «свинский»; полностью заменены точками фразы «В самом деле не забрюхатела ли ты? что ты за недотыка?» и т. п.

Письма вышли в двух номерах журнала в феврале и марте 1878 года. Несмотря на предисловие и все исправления (впрочем, часть не была принята Стасюлевичем), современники отнеслись к публикации враждебно, сочтя письма слишком откровенными. До Тургенева даже дошли слухи, что братья Натальи Александровны — сыновья поэта Александр и Григорий Пушкины — якобы собирались приехать в Париж, чтобы поколотить его за издание писем их отца.

После публикации Наталья Александровна просила Тургенева вернуть ей рукописные оригиналы. Из всей их переписки сохранилось только это письмо, которое и находится сейчас в музее писателя. В нем Тургенев сообщает графине, что письма находятся в редакции «Вестника Европы» и что об их возврате ей следует написать редактору журнала Михаилу Стасюлевичу. Но Стасюлевич мечтал, чтобы они остались в России, и просил Тургенева помочь убедить Меренберг. Посредничество Тургенева не помогло, и Стасюлевичу пришлось вернуть письма. «Милостивый государь Михаил Матвеевич, — писала Меренберг Стасюлевичу, — Иван Сергеевич передал мне Ваше предложение насчет писем Отца моего. Признаюсь откровенно, что я не в силах принести ту жертву, которую Вы от меня ожидаете. Я так дорожу письмами Отца моего, что, конечно, при жизни никогда добровольно не расстанусь с ними».

Сейчас оригиналы писем Пушкина Гончаровой хранятся в Пушкинском Доме.

Портрет Тургенева

На полу в спальне матери писателя Варвары Петровны лежит разбитый портрет сына. 20-летний Тургенев прислал его перед тем, как отправиться в Берлин доучиваться после окончания Петербургского университета. Портретом Варвара Петровна очень дорожила: «сын Ваничка» был необычайно похож на себя в жизни. По свидетельству очевидцев, портрет всегда стоял на ее письменном столе, по утрам Варвара Петровна здоровалась с ним, а уезжая из Москвы, всегда брала его с собой. Точно так же она изливала на портрет гнев, когда сын впадал в немилость. Гневалась на своих сыновей, слуг, гостей и прочих Варвара Петровна часто — характер у нее был очень тяжелый, именно она стала прототипом властной барыни в «Муму». По воспоминаниям Варвары Житовой, сестры писателя по матери, летом 1850 года в доме на Остоженке произошла особенно крупная ссора, касающаяся финансовых дел семьи. В сердцах Варвара Петровна швырнула портрет сына на пол, разбив стекло, и до сентября не разрешала поднимать его с пола.

Дом Гоголя

Ампирный диван

Этот диван в стиле ампир, появившемся в наполеоновской Франции и ставшем очень популярным в дворянском интерьере, стоял в доме профессора Московского университета Михаила Погодина на Девичьем поле (современный адрес — Погодинская, 12, но самого дома уже нет). Михаил Погодин, историк, литератор, издатель, коллекционер, очень дружил с Гоголем, и тот останавливался в его доме, бывая в Москве. Гоголь был непривередлив в быту, кровати не любил и часто засыпал в кресле. Учитывая его небольшой рост, можно предположить, что у Погодина он иногда спал на этом самом диване (длина спального места 188 см).

Нож для фруктов

Племянник Гоголя, сын его сестры Елизаветы, Николай Владимирович Быков, в 1881 году женился на внучке Пушкина, Марии Александровне. Николай был кадровым военным, окончил Полтавское военное училище и участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Этот нож сделан из серебряных мундирных пуговиц, одного из важных атрибутов военной формы — по пуговице можно было определить род войск, в которых служит обладатель мундира. После войны Быков срезал пуговицы, перелил их в нож для фруктов и выгравировал на нем свои инициалы.

Медальон с изображением Николая Чудотворца

О путешествии в Палестину Гоголь мечтал много лет. В 1842 году он получил благословение на поездку от епископа Харьковского, но в путь отправился только в 1848-м. По семейной легенде, добравшись до Гроба Господня, он приложил к нему этот эмалированный медальон с изображением своего святого, Николая Чудотворца. Вот как он описывал в письме к Жуковскому из Бейрута свой опыт:

«Я говел и приобщался у самого Гроба Господня. Литургия совершалась на самом гробовом камне. Как это было поразительно! Пещерка или вертеп, в котором лежит гробовая доска, не выше человеческого роста; в нее нужно входить нагнувшись в пояс; больше трех поклонников в ней не может поместиться. Перед нею маленькое преддверие, кругленькая комнатка почти такой же величины с небольшим столбиком посередине, покрытым камнем (на котором сидел ангел, возвестивший о воскресении). Это преддверие на это время превратилось в алтарь. Я стоял в нем один; передо мною только священник, совершавший литургию; диакон, призывавший народ к молению, уже был позади меня, за стенами гроба; его голос уже мне слышался в отдалении. Голос же народа и хора, ему ответствовавшего, был еще отдаленнее. Соединенное пение русских поклонников, возглашавших „Господи, помилуй!“ и прочие гимны церковные, едва доходили до ушей, как бы исходившие из какой-нибудь другой области. Все это было так чудно!»

Костяной футляр для иголок

В гоголевскую эпоху изделия из кости — вееры, ножи для резки бумаги, заколки для волос и так далее — были в моде. Считается, что эта костяная игольница с изображением вельможи принадлежала матери писателя, Марии Ивановне, и что, возможно, Гоголь брал ее с собой в бесчисленные путешествия. В коллекцию музея футляр передал художник Элий Белютин, чья семья собирала редкости с конца XIX века.

Дом-музей Марины Цветаевой

Тарелки с голубой каймой и монограммой Дурново

Несколько тарелок с голубой каймой и фамильной монограммой рода Дурново — часть сервиза, изготовленного в 1870–80-х годах на заводе Гарднера и принадлежавшего свекрови Цветаевой Елизавете Дурново. Муж Цветаевой Сергей Эфрон получил сервиз по наследству и перевез в их квартиру в Борисоглебском переулке.

По одной из версий, собираясь в эмиграцию, Цветаева поделила посуду со старшей сестрой Сергея, Елизаветой Эфрон. Она прожила до глубокой старости в коммунальной квартире в Мерзляковском переулке. В музей тарелки передала душеприказчица Елизаветы Руфь Вальбе.

Еще одна тарелка вернулась в музей из Франции благодаря дарительнице Галине Орловой. По ее словам, перед тем, как вернуться в СССР в 1939 году, Цветаева оставила тарелку семье Штранге, владеющей русским пансионом в савойском замке Арсин (современники считали его одним из центров советской агентуры). Там часто бывал Сергей Эфрон, дважды неподалеку на лето останавливалась Марина Цветаева с сыном. Михаил Штранге вернулся в СССР значительно позднее, чем Цветаева и Эфрон. Вероятно, от него тарелка попала к Орловой, а от нее — в музей.

Зеркало

Большое зеркало, которое стояло в детской дома Цветаевых, упоминается в автобиографической «Повести о Сонечке», написанной в эмиграции в 1937 году: «зеленоватая вода рассветного зеркала» хранит образы девушек-прабабушек, смотревшихся в него сто лет назад. О нем же пишет ее дочь Ариадна Эфрон в своих воспоминаниях:

«Сама же девочка, как бы таившаяся до поры до времени в глубине собственных зрачков, осуществилась лишь в день, когда, разглядывая, в который раз, ту, другую — в зеркале, вдруг отождествила свое живое „я“ с условностью отражения. Отражение было не из приятных: белоголовое, насупленное, одетое в вельветовое полосатое платьице, обутое в башмаки с пуговками, оно строило рожи, топало ногой, высовывало язык и вполне заслуживало, чтобы его поставили в угол. Стояло, топало и высовывало до той поры, пока подлинник, внезапно пронзенный догадкой, не слился, в сознании своем, с копией. Тогда притихшее и несколько заискивающее „я“ подошло к изображению, погладило его, с дружеским нажимом, как пуделя Джека, и прошептало — „Милая!“».

В 1922 году, собираясь в эмиграцию к мужу Сергею Эфрону, которого она не видела все годы Гражданской войны, Цветаева распродавала вещи. Рядом с ее домом в Борисоглебском переулке стояла воинская часть. Однажды, выкуривая на улице папиросу, Цветаева познакомилась со служившим там Николаем Поленовым и рассказала, что собирается выбрасывать часть вещей. Военный предложил забрать их. Он отдал вещи своим сестрам, которые поделили их между собой. Большое зеркало чудом сохранилось в подмосковной деревне Чернеево: в конце 1970-х его нашел коллекционер Лев Мнухин, а в 1992 году передал в музей, открывшийся к столетию Цветаевой.

Чашка с Жозефиной

Наполеон был объектом романтического культа юной Цветаевой. Она посвящала ему стихи и покупала книги о нем — причем не только в Москве, но и выписывая из Парижа. На стенах ее комнаты в родительском доме в Трехпрудном переулке висели гравюры с изображением Бонапарта и его сына, герцога Рейхштадтского. А две миниатюрные кофейные чашки с блюдцами были украшены наполеоновским вензелем — литерой N под императорской короной — и портретами: на одной чашке был изображен Наполеон, на другой — Жозефина. Одну из них разбила Аля, Ариадна Эфрон, дочь Цветаевой. Вот как она сама вспоминала этот эпизод:

«…Я нечаянно разбила одну из двух ее любимых чашек старинного фарфора, — к счастью, не ту, что с Наполеоном, а ту, что с Жозефиной, и, заливаясь слезами, кричала: „Я разбила его жену! Теперь он овдовел!“»

Впрочем, осколки удалось склеить, и теперь чашку с портретом Жозефины можно увидеть в музее.