Уже про шести-семилетнего мальчика было ясно, что он не просто рисует — как рисуют все дети, чьи опыты потом оседают в домашних альбомах, — а делает особенное. Известный художник Андрей Гончаров вспоминал: всем было понятно, что «растет необыкновенное существо». И в его огромном, несмотря на раннюю смерть, наследии (рисунки, гравюры, книжные иллюстрации, скульптуры, эскизы фресок) нет отчетливой границы между «детским» и «взрослым».

что-токакое-то

Никита Фаворский. Дети Фаворские. 1929 год

Никита Фаворский. Дети Фаворские. 1929 год

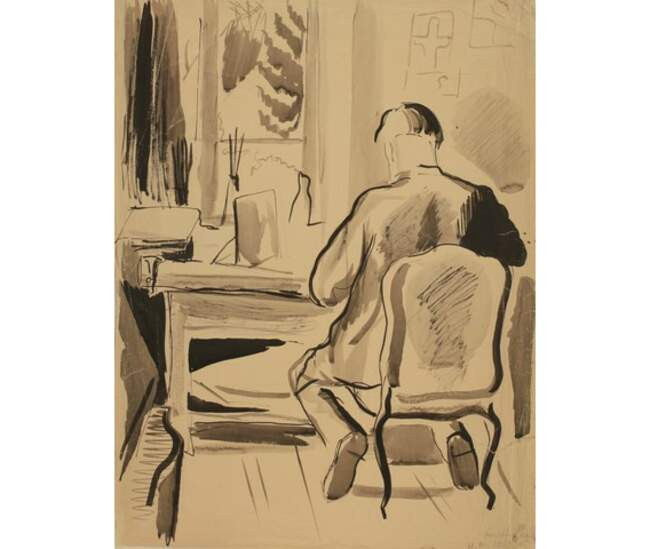

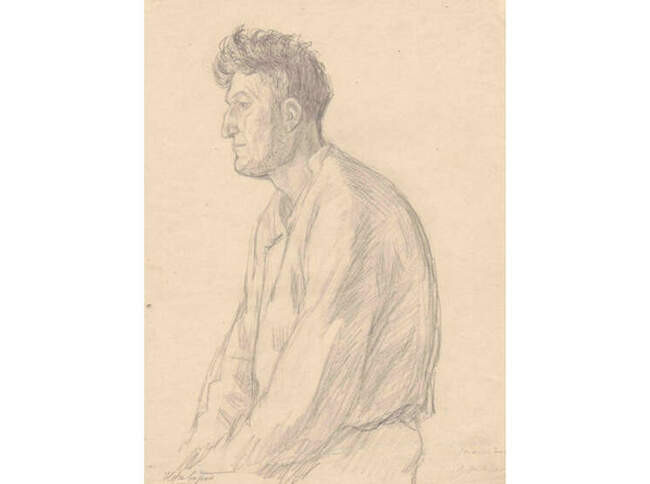

Никита Фаворский. Портрет отца. 1929 год

Никита Фаворский. Портрет отца. 1929 год

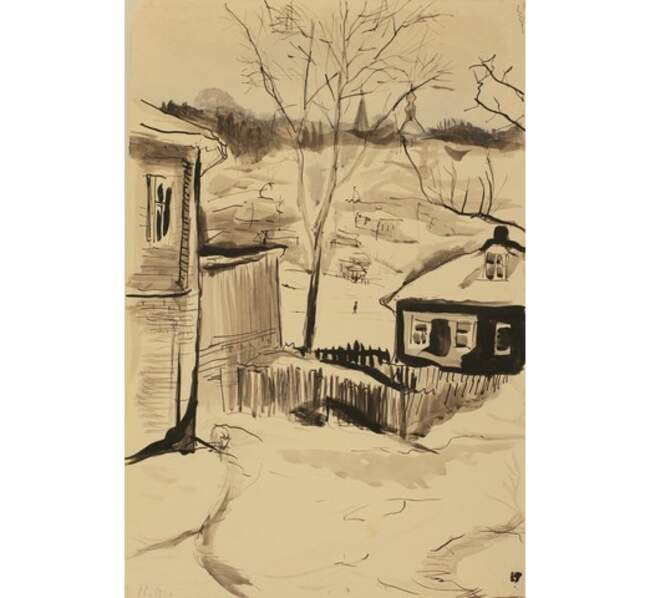

Никита Фаворский. Сергиево. Вид из окна. 1929 год

Никита Фаворский. Сергиево. Вид из окна. 1929 год

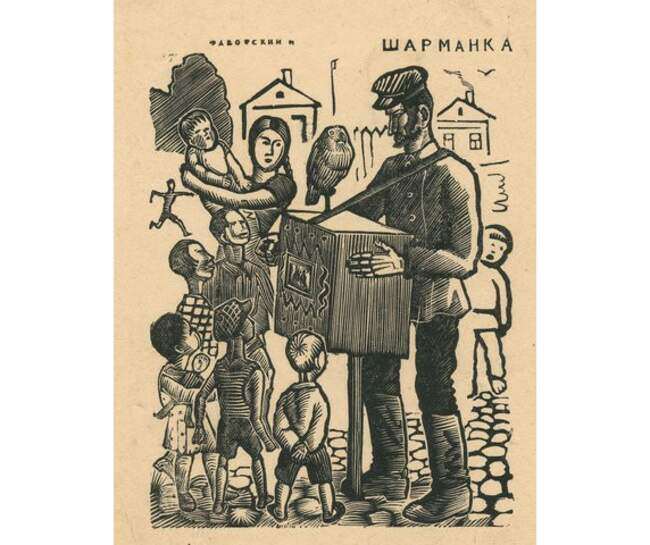

Никита Фаворский. Шарманщик. 1929–1930 годы

Никита Фаворский. Шарманщик. 1929–1930 годы

Никита Фаворский. Как мыши кота хоронили. 1925–1927 годы

Никита Фаворский. Как мыши кота хоронили. 1925–1927 годы

Если не смотреть на даты работ, трудно предположить, что некоторые рисунки тушью и гуаши — например, «Портрет отца», «Загорск», «Дети Фаворские» — или гравюры на дереве — «Шарманщик», «Как мыши кота хоронили» — сделаны подростком. Обычно школьные навыки каким-то образом замещают детскую одаренность. Здесь же обошлось без «ломки голоса»: одно умение перешло в другое или дополнилось другим. Вероятно, это редкое отсутствие эксцессов роста связано и с самой личностью Никиты, личностью незаурядной («…У него какая-то внутренняя тайна знания жизни, знания, которое выходило за пределы личного опыта», — говорил о нем художник Виталий Горяев на вечере памяти 1954 года), и с тем, как такая рано проявившаяся незаурядность поддерживалась семейным окружением.

Семья

Семья Фаворских. 1937 год Слева направо: Мария, Владимир Андреевич, Мария Владимировна, Ольга Владимировна (мать Владимира Андреевича), Никита и Иван.

Семья Фаворских. 1937 год Слева направо: Мария, Владимир Андреевич, Мария Владимировна, Ольга Владимировна (мать Владимира Андреевича), Никита и Иван.

У замечательного — не будет преувеличением сказать, великого — графика Владимира Андреевича Фаворского было трое детей: Никита, Иван (1924–1945) и Мария (1928). Все они стали художниками — даже сын Иван, погибший на войне совсем юным. Это неудивительно: их жизнь с младенчества проходила внутри искусства и ремесла. Художница Татьяна Грушевская, родственница Фаворских, вспоминала, что «тишина труда была основным фоном всего быта» семьи. Фаворский-старший считал, что ребенку следует давать не только бумагу и краски, но самые разные материалы.

Никита Фаворский. Гравюра. 1924–1925 годы

Никита Фаворский. Гравюра. 1924–1925 годы

Никита Фаворский. Автоэкслибрис. 1920-е годы

Никита Фаворский. Автоэкслибрис. 1920-е годы

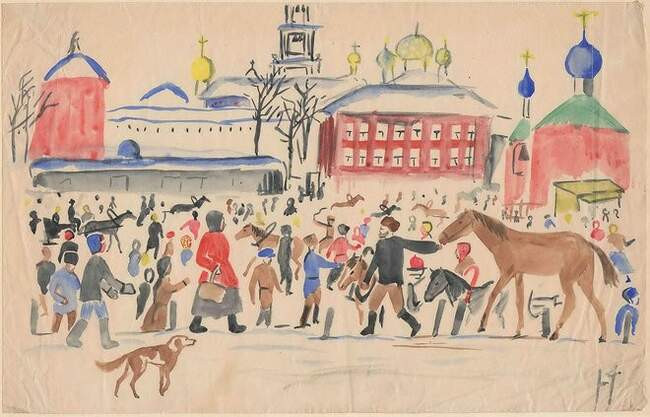

Никита Фаворский. Сергиев Посад. Базар. Конец 1920-х

Никита Фаворский. Сергиев Посад. Базар. Конец 1920-х

Никита Фаворский. Середина 1920-х годов

Никита Фаворский. Середина 1920-х годов

Никита Фаворский. Уличная сцена. Середина 1920-х годов

Никита Фаворский. Уличная сцена. Середина 1920-х годов

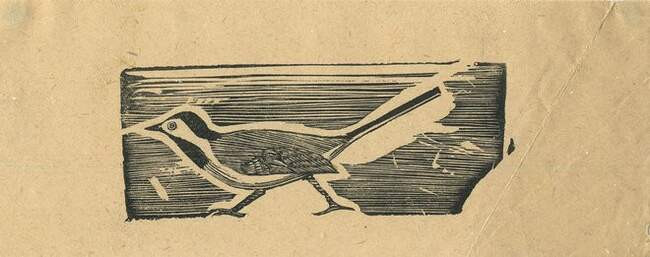

Никита Фаворский. Трясогузка. Середина 1920-х годов

Никита Фаворский. Трясогузка. Середина 1920-х годов

Уже в семь лет мальчик резал гравюры на остатках отцовских самшитовых досок, делал деревянные скульптуры, рисовал карандашами, тушью, гуашью и акварелью. «То, что Владимир Андреевич в течение нескольких лет внушал, объяснял, показывая на примерах своим ученикам-студентам, было вложено в мироощущение и руки этого малолетнего сына как наследственность от отца», — писала мать Никиты, Мария Владимировна Фаворская.

Коты, мыши, зайцы

Никита Фаворский. 1923–1924 годы «Мама, а когда мы будем красить яйца»

Никита Фаворский. 1923–1924 годы «Мама, а когда мы будем красить яйца»

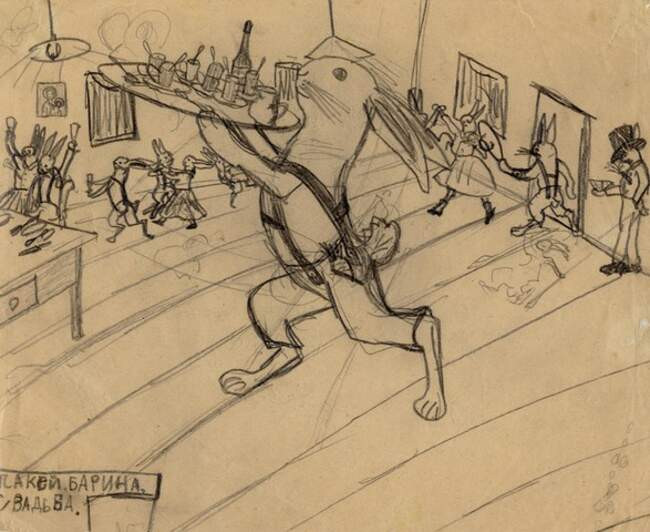

Никита Фаворский. Лакей. Барина свадьба. 1922–1923 годы

Никита Фаворский. Лакей. Барина свадьба. 1922–1923 годы

Никита Фаворский. Зайцы играют в снежки. Начало 1920-х годов

Никита Фаворский. Зайцы играют в снежки. Начало 1920-х годов

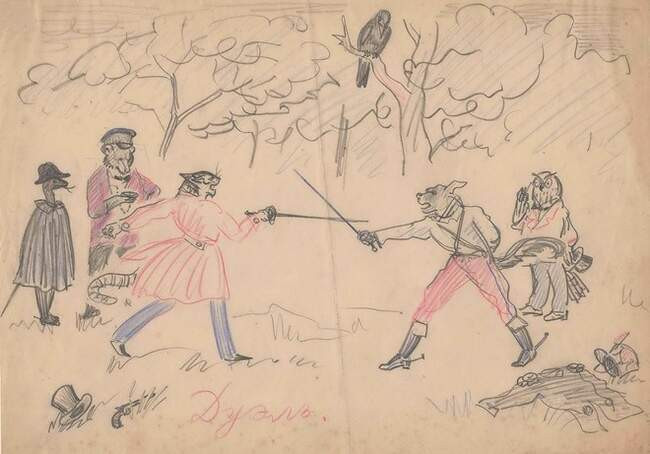

Никита Фаворский. Дуэль. 1920-е годы

Никита Фаворский. Дуэль. 1920-е годы

Никита Фаворский. 1923 год «Тетя, дай мне три пирога»

Никита Фаворский. 1923 год «Тетя, дай мне три пирога»

Никита Фаворский. 1923 год «Дядя, скажи мне, где получают билеты»

Никита Фаворский. 1923 год «Дядя, скажи мне, где получают билеты»

Никита Фаворский. 1923 год «Дяденька, дай мне спичек…»

Никита Фаворский. 1923 год «Дяденька, дай мне спичек…»

Никита Фаворский. 1923 год

Никита Фаворский. 1923 год

Никита Фаворский. Середина 1920-х годов

Никита Фаворский. Середина 1920-х годов

Совсем детские рисунки складываются в своего рода сагу с постоянными героями: котами, мышами и зайцами. Точнее, это некие существа с человечьими туловищами и звериными головами. Заяц-половой мчится с подносом, обслуживая свадьбу, котенок интересуется у модно одетой мамы-кошки: «Мама, а когда мы будем красить яйца?» — кот и пес сходятся к дуэльному барьеру, в характерных позах и одеждах выступают мышь-кондуктор, мышь — торговка пирогами («А заплотите, барчук, не обманите»), мышь-беспризорник и так далее. В некоторых рисунках присутствует и запись представленного диалога — как в комиксах или лубках: лубки Никита знал и ими вдохновлялся. В отличие от изображения текст кажется совсем дошкольным: в семье считалось, что мальчик научился рисовать прежде, чем говорить, и уж точно прежде, чем грамотно писать. Но наблюдательность и юмор, с которыми увидена и переведена в сказочный регистр взрослая жизнь, поразительны: дети редко запоминают характерные жесты и обращают внимание на походки и повадки.

Битвы

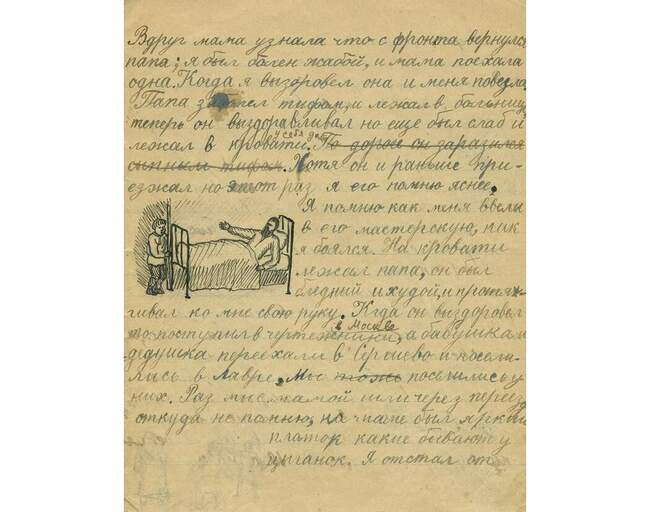

Никита Фаворский. Фрагмент автобиографического сочинения. 1927 год

Никита Фаворский. Фрагмент автобиографического сочинения. 1927 год

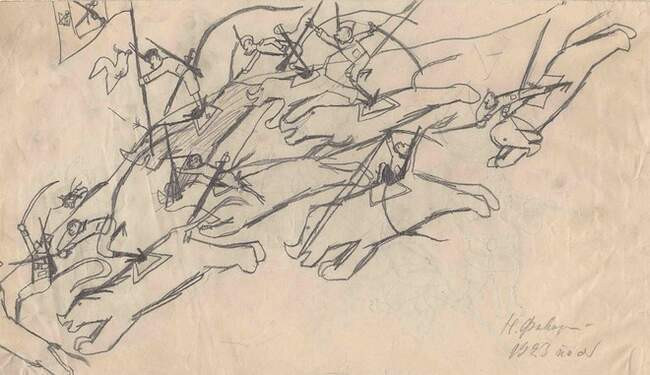

Еще удивительнее это жестовое разнообразие в сценах битв. «Рисовал я больше всего войну», — пишет Никита в школьном автобиографическом сочинении 1927 года. Понятно, что мальчики играют в войну всегда, однако в данном случае война составляла фон жизни: в раннем детстве Никита практически не видел отца, воевавшего сначала на Первой мировой, потом на Гражданской. Представление о войне он черпает и из литературы (например, он иллюстрирует пушкинское стихотворение «Делибаш»), и из реальности, в которой воюют люди — пешие, конные, погоняющие боевых слонов. Их схватки он композиционно сочиняет исходя из «не боевых» натурных впечатлений и руководствуясь зрительной памятью, сначала создав клубок, в котором «смешались в кучу кони, люди», а потом его же убедительно распутав.

Никита Фаворский. Битва. Середина 1920-х годов

Никита Фаворский. Битва. Середина 1920-х годов

Никита Фаворский. Боевые слоны. Начало 1920-х годов

Никита Фаворский. Боевые слоны. Начало 1920-х годов

Никита Фаворский. Делибаш. Середина 1920-х годов

Никита Фаворский. Делибаш. Середина 1920-х годов

Никита Фаворский. Зайцы играют в солдатиков. Начало 1920-х годов

Никита Фаворский. Зайцы играют в солдатиков. Начало 1920-х годов

Никита Фаворский. Обезьяны на носорогах. 1923 год

Никита Фаворский. Обезьяны на носорогах. 1923 год

Никита Фаворский. Начало 1920-х годов

Никита Фаворский. Начало 1920-х годов

Никита Фаворский. Казаки и кирасиры. Середина 1920-х годов

Никита Фаворский. Казаки и кирасиры. Середина 1920-х годов

Помимо воюющих людей в батальных сценах изображены коты и мыши. Они одеты в военную форму, и обмундирование всегда точно соответствует определенному роду войск: гусары не путаются ни с казаками, ни с мушкетерами. Бои здесь одновременно и шуточные (на одном из рисунков два зайца запускают свои игрушечные полки с двух сторон стола), и нешуточные — сражаются целыми армиями, и воины расположены на листах в самых разнообразных поворотах, со спины и сбоку, в падении и в полете. Эта свобода изображения динамических ракурсов тоже совсем не детская.

Взрослый

Никита Фаворский. Портрет Ирины Фаворской, двоюродной сестры художника. 1932 год

Никита Фаворский. Портрет Ирины Фаворской, двоюродной сестры художника. 1932 год

Никита Фаворский. Рисунок. 1939 год

Никита Фаворский. Рисунок. 1939 год

Никита Фаворский. Пейзаж. 1940 год

Никита Фаворский. Пейзаж. 1940 год

Никита Фаворский. Пейзаж с колокольней лавры. 1940 год

Никита Фаворский. Пейзаж с колокольней лавры. 1940 год

Способность выстроить пространство тактильно и телесно останется у Никиты Фаворского навсегда. И это не просто профессиональное умение — скорее особенность человека, именно так ощущающего себя в мире. Все, кто вспоминает о Никите, так или иначе подчеркивают абсолютную уместность его пребывания где бы то ни было: такой негромкий, неторопливый, спокойный и основательный человек, свой повсюду и повсюду же отдельный. Замечателен рассказ его детского друга Вадима Рекста о том, как во время их совместных лесных походов вокруг Сергиева Посада Никита вырезал скульптуры и оставлял их на биваках, объясняя: «Это лесовику. Мы все ходим в лес для себя, что-нибудь взять — грибы, отдых, хотим получить, а не отдать. Я этим что-то даю». Мария Владимировна Фаворская вспоминала, как ее сын, собираясь изобразить по памяти знакомую собаку, показывал ее пятна на себе. Конечно, ребенок отождествляет себя с тем, кого рисует, но в данном случае способность отождествления, пожалуй, сохранилась у взрослого художника. Это такой «реализм изнутри»: почти телесное вживание в то, что стремишься изобразить.

При этом Никита Фаворский хотел стать — и, собственно, стал — художником книги. Что предполагает и некоторые умозрительные навыки: умение мыслить структурно и видеть книгу как процессуально организованное целое, учитывая скорость чтения и перелистывания страниц. Иллюстрации должны задавать процессу темп и ритм, а заставки и концовки — организовывать паузы в движении. К тому же все понятия о логике и пространственной динамике книжного организма были сформулированы (теоретически и практически) отцом Никиты, безусловно, главным книжником своего (и не только своего) времени.

Первая книга

Сборник «Сами писали». 1931 год

Сборник «Сами писали». 1931 год

Сборник «Сами писали». Фронтиспис. 1931 год

Сборник «Сами писали». Фронтиспис. 1931 год

Сборник «Сами писали». 1931 год

Сборник «Сами писали». 1931 год

Сборник «Сами писали». 1931 год

Сборник «Сами писали». 1931 год

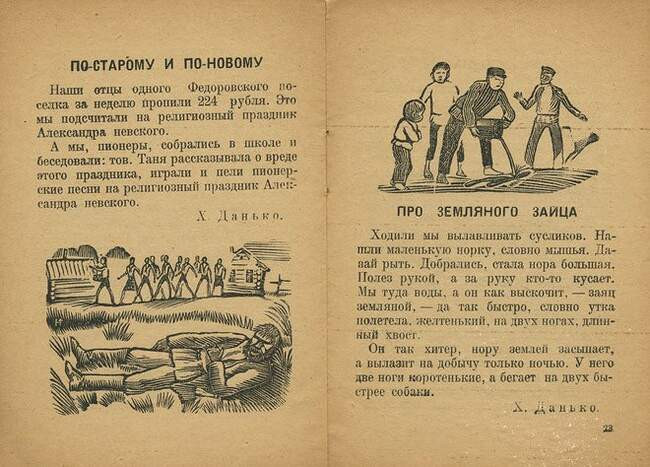

Свою первую (изданную) книжку Никита Фаворский проиллюстрировал, когда ему было пятнадцать.

Короткие «рассказы из жизни», вошедшие в сборник «Сами писали», изданный в 1931 году в библиотечке журнала «Дружные ребята», составлены его примерными ровесниками, по тогдашней терминологии — деткорами. Иногда веселые, иногда жуткие (про детей, выброшенных на мороз по наущению злой мачехи), иногда идеологически назидательные (про пионеров, разоблачающих «религиозный дурман») — все они все в равной степени интонационно бесстрастные: события излагаются без авторских акцентов, в ритме то ли эпоса, то ли школьного сочинения. Этот пунктуационный минимализм восполняется гравюрами. Они раскиданы по страницам с абсолютно точным пониманием их сочетания с полосой набора и задают темп перелистыванию страниц — динамические сцены (бегут олени, лыжники съезжают с горы, дети гонятся за овцой) перемежаются почти эмблематическими заставками и концовками, композиционные движения вправо уравновешиваются движениями влево, — и штрих уверенно обозначает пространственные планы. Особенно это видно во фронтисписе, где пространство, обжитое лошадьми и коровами, с избами и пашнями разворачивается до горизонта, не нарушая при этом плоскости листа. И над этим профессионально выстроенным пространством сияет условное, как на детских рисунках, солнце с лучами — совсем юный художник отзывается на сказовую стилистику текстов, но одновременно демонстрирует и собственное, тоже во многом сказовое и органическое ощущение мира.

Советская школа

Никита Фаворский. Разворот для книги «Колобок». Гравюра на линолеуме. 1934 год

Никита Фаворский. Разворот для книги «Колобок». Гравюра на линолеуме. 1934 год

Никита Фаворский. Разворот из эскизного макета книги «Колобок». 1934 год

Никита Фаворский. Разворот из эскизного макета книги «Колобок». 1934 год

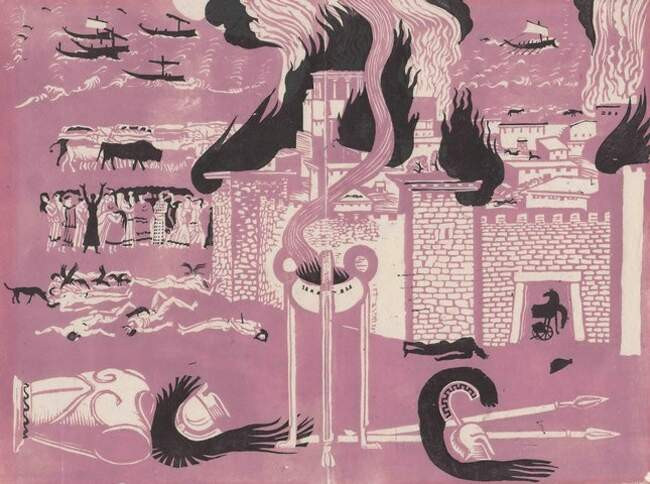

Никита Фаворский. Илиада. Форзац. 1933 год

Никита Фаворский. Илиада. Форзац. 1933 год

Никита Фаворский. Главный конвейер ГАЗа. 1935 год Летняя рисовальная практика

Никита Фаворский. Главный конвейер ГАЗа. 1935 год Летняя рисовальная практика

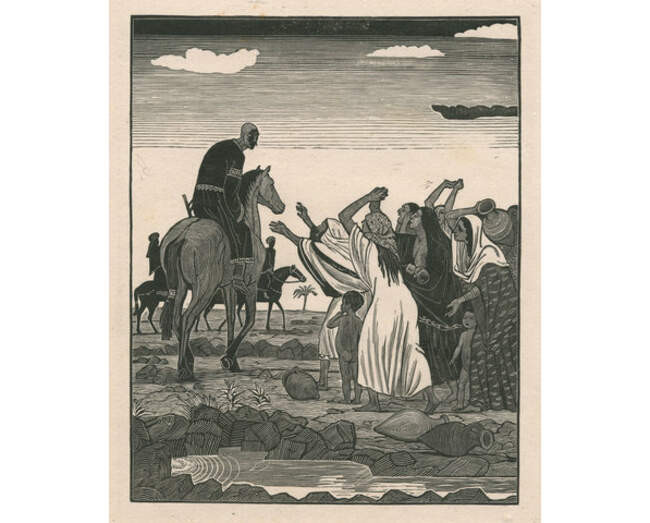

Никита Фаворский. Иллюстрация к эпосу «Давид Сасунский». 1939 год

Никита Фаворский. Иллюстрация к эпосу «Давид Сасунский». 1939 год

Никита Фаворский. Иллюстрация к эпосу «Джангар». 1939–1940 годы

Никита Фаворский. Иллюстрация к эпосу «Джангар». 1939–1940 годы

Никита Фаворский. Иллюстрация к «Капитанской дочке» А. С. Пушкина. 1938 год

Никита Фаворский. Иллюстрация к «Капитанской дочке» А. С. Пушкина. 1938 год

Никита Фаворский. Иллюстрация к «Капитанской дочке» А. С. Пушкина. 1938 год

Никита Фаворский. Иллюстрация к «Капитанской дочке» А. С. Пушкина. 1938 год

Сказовая, эпическая стилистика всегда будет близка Никите Фаворскому. В институте он проиллюстрирует и сделает макет «Колобка», потом займется армянским эпосом «Давид Сасунский» и — совместно с отцом — калмыцким «Джангаром». Даже в «Капитанской дочке», выбранной для диплома, немало военной и эпической фактуры. Всякого рода сражения продолжают детские рисуночные битвы, но теперь это уже другие битвы: монументальные, происходящие в плотно прописанной предметно-пространственной среде. Эта перемена связана с переходом от «детского» творчества к «взрослому» — с институализацией.

С одной стороны, легко предположить, что годы учебы в Полиграфическом институте на отделении книжной графики (1932–1938) были для Никиты лишь корректирующим опытом. Графическими техниками (главным образом, ксилографией) он и до поступления владел в совершенстве, про книгу как организм все понимал; и учили его, кроме отца, тоже знакомые люди, друзья семьи — Павел Павлинов, Константин Истомин, Михаил Родионов. Но с другой стороны, это означало полную перемену контекста: гениальный ребенок, чье творчество воспринималось, так сказать, в собственном соку, теперь оказывался «молодым советским художником» — представителем «нового, правильного поколения», которому предъявлялся и новый канон, учитывающий требования времени. От книжной иллюстрации в тридцатые годы ожидали повествовательной подробности и пространственной заполненности — чтобы графическая картинка не отличалась от живописной, чтобы белое поле бумаги было целиком забито предметной материей. Минимализм и свобода почерка не поощрялись. Если раньше Фаворский творил как хотел и его ничего не сдерживало, то теперь ему предстояла системная социализация.

Никита Фаворский. Золоченые лбы. Иллюстрация к «Сказкам» Бориса Шергина. 1939 год

Никита Фаворский. Золоченые лбы. Иллюстрация к «Сказкам» Бориса Шергина. 1939 год

Никита Фаворский. Данило и Ненила. Иллюстрация к «Сказкам» Бориса Шергина. 1939 год

Никита Фаворский. Данило и Ненила. Иллюстрация к «Сказкам» Бориса Шергина. 1939 год

Никита Фаворский. Варвара Ивановна. Иллюстрация к «Сказкам» Бориса Шергина. 1939 год

Никита Фаворский. Варвара Ивановна. Иллюстрация к «Сказкам» Бориса Шергина. 1939 год

Полосные гравюрные иллюстрации к «Капитанской дочке» выполнены плотной штриховкой, поле листа, как полагается, предметно освоено — без пустот и лакун. Однако неизданные гравюры к «Сказкам» Бориса Шергина совсем другие, очень «фаворские» — лаконичные, весело-изобретательные, с игрой черного и белого. Такое впечатление, что прокламируемые правила советского искусства были Никите интересны, и к решению новых задач он подходил с обычной основательностью и спокойным любопытством. Трудно сказать, насколько своими и обязательными стали бы для него эти нормы и как развивался бы его талант, потому что началась война.

Война

Никита Фаворский. 1938 год

Никита Фаворский. 1938 год

Никита Фаворский не подлежал призыву из-за порока сердца, но как доброволец был зачислен в московское ополчение. В 1941 году оттуда почти никто не вышел живым. В его письмах с фронта сквозит его всегдашняя спокойная созерцательность. 2 сентября 1941 года он писал однокурснице Александре Биль: «Cтрашно не то, что могут убить (хотя и это имеет значение для меня), а то, как сумеешь повести себя в трудных обстоятельствах. Ну это как Бог даст, я не унываю. <…> Пишу в шалаше на соломе, погода пасмурная, ветер шумит в елях, дождь, вечереет».

«Помню его счастливую, светлую улыбку, с которой он прощался с нами, уходя на войну, — вспоминает родственница Фаворских Нина Симонович-Ефимова. — Никита подошел ко мне около нашего садика… протянул весело руку — я посмотрела на него и вдруг увидела поразительное лицо. <…> Hа губах была веселая и добрая улыбка, точно он жалел всех, кто остается, кто не идет воевать. И юмор был в этой улыбке — как сверкают в бокале шампанского пузырики, веселыми струями поднимаясь вверх».

Никита Фаворский. Концовка главы «Вожатый». Иллюстрация к «Капитанской дочке» А. С. Пушкина. 1938 год

Никита Фаворский. Концовка главы «Вожатый». Иллюстрация к «Капитанской дочке» А. С. Пушкина. 1938 год

Никита Фаворский. Автопортрет на лыжах. 1923–1924 годы

Никита Фаворский. Автопортрет на лыжах. 1923–1924 годы

Среди иллюстраций к «Капитанской дочке» есть концовка «Вожатый», одна из лучших ксилографий Никиты: человек в высокой шапке с трудом пробирается через игольчатую штриховую метель. Как ни странно, этот образ неожиданно сопрягается с совсем детским автопортретом, выполненным пером. На нем изображен задумчивый мальчик-лыжник «в лохматой черкесской шапке, в солнечный день ранней весны прочищающий палкой путь ручейку талой воды».