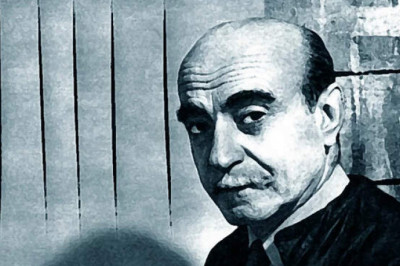

Андрей Сахаров. 1989 год

Андрей Сахаров. 1989 год

[С детства] меня очень волновала возможность свести всё разнообразие явлений природы к сравнительно простым законам взаимодействия атомов…

В феврале 1945 года я прочитал… в журнале «Британский союзник» (который издавался английским посольством в Москве для советских читателей) о героической операции английских и норвежских коммандос… Они уничтожили в Норвегии завод и запасы тяжелой воды, предназначенной немцами для производства атомной бомбы… Это, по-моему, было первое упоминание об атомной бомбе в печати.

Утром 7 августа [1945 года] я вышел из дома в булочную и остановился у вывешенной на стенде газеты. В глаза бросилось сообщение… на Хиросиму 6 августа 1945 года в 8 часов утра сброшена атомная бомба… У меня подкосились ноги. Я понял, что моя судьба и судьба очень многих, может всех, внезапно изменилась. В жизнь вошло что-то новое и страшное, и вошло со стороны самой большой науки — перед которой я внутренне преклонялся.

Я не мог не сознавать, какими страшными, нечеловеческими делами мы занимались. Но только что окончилась война… Я не был солдатом в той войне — но чувствовал себя солдатом этой, научно-технической. (Курчатов иногда говорил: мы солдаты — и это была не только фраза.)

Я занимался совершенно секретными работами, связанными с разработкой термоядерного оружия и примыкающими темами, двадцать лет. С конца июня 1948 года до марта 1950 года я работал в специальной группе Тамма в ФИАНе, а с марта 1950 до июля 1968 года (когда меня отстранили от секретных работ) — на «объекте» — так мы называли секретный город, где жили и работали люди, причастные к разработке ядерного и термоядерного оружия.

Как мне рассказывали, при каждом испытании гибнут тысячи птиц — они взлетают при вспышке, но потом падают, обожженные и ослепленные.

Я не верю ни в какие догматы, мне не нравятся официальные Церкви… В то же время я не могу представить себе Вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысляющего их начала, без источника духовной «теплоты», лежащего вне материи и ее законов. Вероятно, такое чувство можно назвать религиозным.

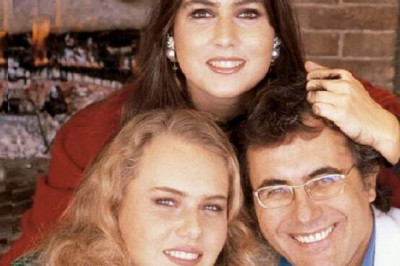

Андрей Сахаров. Москва, 1974 год

Андрей Сахаров. Москва, 1974 год

Я надеюсь, что, преодолев опасности, достигнув великого развития во всех областях жизни, человечество сумеет сохранить человеческое в человеке.

С водой у меня были сложные отношения, я так и не научился толком плавать…

Я-то был очень углубленным в себя, в какой-то мере эгоцентричным, болезненно неконтактным… мальчиком. Мне почти нечего поэтому рассказать о человеческом общении в школьные годы.

Я был слегка жмот — в этом есть и положительное, и отрицательное.

Передо мной фотография, на которой изображена группа детей нашего двора. <…> Из пяти мальчиков моего возраста… трое погибли во время войны. Это судьба поколения.

Сильные, истинные чувства людей — ненависть к войне и гордость за то, что совершено на войне, — ныне часто эксплуатируются официальной пропагандой — просто потому, что больше нечего эксплуатировать.

Как любил говорить Ландау, «Курица — не птица, логарифм — не бесконечность».

Однажды весной 1950 года я шел с работы очень поздно. Была лунная ночь, длинная тень колокольни падала на гостиничную площадь. Неожиданно я увидел Зельдовича. Он шел задумавшись, с каким-то просветленным лицом. Увидев меня, он сказал: «Кто бы поверил, сколько любви скрыто в этой груди».

В 1983 году в иллюстрированном журнале «Смена», рассчитанном на самого широкого читателя, появилась серия статей за подписью Яковлева. <…> Если кратко резюмировать развиваемые Яковлевым хитросплетения, то они сводятся к следующему. Я — свихнувшийся на бредовых идеях мирового правительства, технократии и ненависти к социализму недоумок, психически неуравновешенный человек, которого направляют в своих целях западные спецслужбы.

Лично за себя я никогда не боялся, но это отчасти из-за свойств моего характера, а отчасти потому, что начал-то я с очень высокого общественного положения.

Читать я научился самоучкой 4 лет — по вывескам, названиям пароходов…

Андрей Сахаров. 1989 год

Андрей Сахаров. 1989 год

[Берия впервые] подал мне руку. Она была пухлая, чуть влажная и мертвенно-холодная. Только в этот момент я, кажется, осознал, что говорю с глазу на глаз со страшным человеком.

Берия говорил твердо «турма» вместо «тюрьма». Это звучало жутковато.

[В день смерти Сталина] в письме Клаве (предназначенном, естественно, для нее одной) я писал: «Я под впечатлением смерти великого человека. Думаю о его человечности». За последнее слово не ручаюсь, но было что-то в этом роде. Очень скоро я стал вспоминать эти слова с краской на щеках. Как объяснить их появление? До конца я сейчас этого не понимаю. Ведь я уже много знал об ужасных преступлениях — арестах безвинных, пытках, голоде, насилии. Конечно, я знал далеко не все и не соединял в одну картину. Где-то в подсознании была также внушенная пропагандой мысль, что жестокости неизбежны при больших исторических событиях («лес рубят — щепки летят»).

Наряду с массовостью и жестокостью репрессий, ужас вселяла их иррациональность, вот эта повседневность, когда невозможно понять, кого сажают и за что.

Солженицын пишет в своей книге «Бодался теленок с дубом», что я произвел на него сильное впечатление при этой первой встрече. Я могу сказать то же самое.

Во время одного из этих визитов к Валерию у него сидела красивая и очень деловая на вид женщина, серьезная и энергичная. <…> Со мной он ее не познакомил, и она не обратила на меня внимания. Но когда посетительница ушла, он с некоторой гордостью сказал: «Это Елена Георгиевна Боннэр. Она почти всю жизнь имеет дело с зэками, помогает многим!»

Собирая повсюду компрометирующий материал на мою жену, работники КГБ несколько часов допрашивали начальника санпоезда, в котором служила Люся. <…> А он не мог сказать о ней ничего нужного: «Мы все ее очень любили».

На этом суде я еще яснее понял, почему КГБ всегда идет на нарушение закона и устраивает все эти заставы, не пускающие в зал никого, кроме специально подобранной публики. <…> Такие процессы оказываются саморазоблачительными для их организаторов. Никак нельзя скрыть, что людей судят за убеждения, за обнародование действительных фактов, в истинности которых они полностью убеждены.

Что можно сделать и к чему нужно стремиться — это разные вопросы.

Андрей Сахаров и Елена Боннэр. Москва, 1988 год

Андрей Сахаров и Елена Боннэр. Москва, 1988 год

10 декабря 1975 года, в день вручения Нобелевской премии мира и второй день суда над Сережей Ковалевым, мы с Ремой после перерыва не пошли в суд. Нас пригласили к себе литовцы. …Вместе прослушать передачу из Осло и отметить вручение премии. Хозяин — Пяткус — ранее провел в заключении 14 лет за написанные им стихи, признанные националистическими. <…> Транзисторы включены. Мы слышим звук фанфар. Госпожу Боннэр-Сахарову, представляющую на церемонии своего мужа, просят пройти на место для участия в церемонии вручения Нобелевской премии мира. Говорит председатель Нобелевского комитета Аасе Лионнес. Она оглашает решение Нобелевского комитета о присуждении Премии мира 1975 года Андрею Сахарову. Я слышу звук Люсиных шагов — она поднимается по ступенькам. И вот она начинает говорить. Смысл слов я понимаю уже задним числом, через несколько минут. Сначала же я воспринимаю только тембр ее голоса, такого близкого и родного и одновременно как бы вознесенного в какой-то иной, торжественный и сияющий мир.

Я часто завидую тем, кто видит результаты своего труда.

Я не профессиональный политик и, быть может, поэтому меня всегда мучают вопросы целесообразности и конечного результата моих действий.

Мне никогда не было скучно одному.