Эпоха Александра I ассоциируется с небывалым взлётом мистицизма, в первую очередь в высшем обществе. Почему образованные люди вызывали духов и пытались вычислить имя Антихриста? Наверное, имел место кризис роста: повседневность стала комфортнее, нравы – гуманнее, а вот с превратностями судьбы ничего сделать не получалось. Смерть по-прежнему легко обрывала жизнь человека, приходя к нему в виде полученной в бою раны или эпидемии холеры, забирала его близких. И если крестьяне в силу неразвитости ещё могли смириться с этим, то разум образованного человека восставал против такого порядка вещей – искал свидетельств вечной жизни, мечтал слиться с божеством, иногда даже не в будущей жизни, а уже в этой. И тем удивительнее, что находили путь к слиянию с Богом многие образованные люди именно в поверьях, созданных тёмным мужичьём.

Русская Астарта

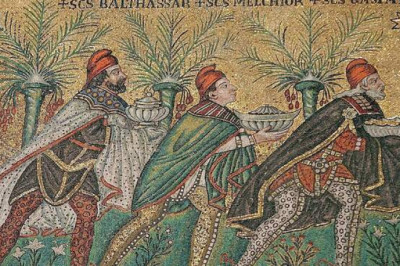

В 1817 году до сведения правительства дошли слухи о том, что в Петербурге обосновалась новая секта. Религиозными обществами столицу удивить было трудно – едва ли не каждый год предметом горячего обсуждения петербуржцев становились то какие-нибудь «прыгуны», то новая юродивая, то заезжий медиум. Но тут было дело из ряда вон выходящее: новая секта завелась прямо у правительства под носом – группа неизвестных устраивала тайные сборища в печально известном Михайловском замке, где был некогда убит отец царствующего императора. По слухам, там происходили настоящие мистерии: рассказывали, что на собрания сектанты являются в белых одеждах, будто древние греки, а верховодит ими прекрасная женщина-дворянка, показывающаяся в чём мать родила.

Портрет Боровиковского

Портрет Боровиковского

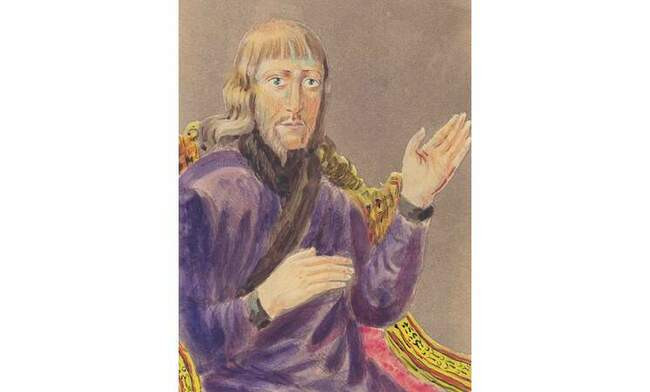

Чтобы убедиться в правоте слухов, Министерство внутренних дел наводнило Михайловский замок агентами. Некоторым из них удалось побывать на сборищах таинственной секты. Изложенное ими в донесениях превзошло все ожидания – как выяснилось, на ночные сборища секты регулярно являются не только дамы из высшего света, но и многие государственные сановники. Был замечен на сборищах герой сражения под Аустерлицем генерал Евгений Головин. Активное участие в «мистериях» принимал надворный советник Мартын Пилецкий-Урбанович – известный иезуит и ханжа: некоторое время он служил надзирателем Лицея, где пытался посеять дух стукачества, но был вынужден уйти в отставку после бунта воспитанников, возглавленного юным Пушкиным. Был среди сектантов и знаменитый живописец Владимир Боровиковский, самый модный живописец того времени, писавший членов царской семьи. Не удивило чиновников участие в сборищах известного мистика и масона, гофмейстера Кошелева – давно было известно, что сановник живо интересуется любыми новыми тайными обществами.

Агенты доносили, что ведут себя эти уважаемые люди на встречах секты совершенно неподобающим образом: все они, мужчины вместе с женщинами, собираются в большом зале, снимают с себя обычную одежду и облачаются в белые рубахи. Оставшись в этих странных одеждах, начинают они двигаться по кругу – сперва просто ходят, затем начинают бегать и прыгать, напевая странную песню. И вдруг сходит на них Святой Дух: они останавливаются и начинают выкрикивать «пророчества», обращаясь к присутствующим. Пророчествуют не все: более других заметна в этом руководительница общины, женщина с прекрасным лицом и изысканными манерами – настоящая русская Астарта, возглавляющая эти элевзинские мистерии.

Кто же была эта удивительная женщина, чьи сборища в Петербурге скоро войдут в моду? Донесения агентов позволили быстро установить её личность. Её звали Екатерина Филипповна Татаринова: блестящая петербуржская дама была дочерью полковницы Буксгевден – няни безвременно умершей дочери императора Александра I Марии. Именно у полковницы, имевшей право жить в Михайловском замке, и собиралась эта странная компания. Екатерина Татаринова в недавнем прошлом была настоящей немецкой женой: выпускница Смольного института, она рано вышла замуж за офицера гренадёрского полка Ивана Татаринова и много лет подряд сопровождала его в печали и радости. Ездила из гарнизона в гарнизон, а когда началась Отечественная война, последовала за мужем и на позицию – не жалуясь, переносила и холод, и голод, и свист пуль над головой. Под Бородином погиб родной брат Татариновой, а муж был тяжело контужен. Тут он проявил себя героем – едва очнувшись в госпитале, тут же бежал обратно в полк. Встретивший его Кутузов, поражённый видом оглушённого, окровавленного, но готового биться с врагом офицера, произвёл его из капитанов в майоры. Татаринов прошёл всю войну, бивал Наполеона в сражении под Лейпцигом, а потом, израненный и усталый, вернулся в Россию. Правда, героизм сослужил ему недобрую службу – страдая от ран, он покинул супругу, уехав в своё имение в Рязань, и через год скончался.

Ничто не предвещало, что эта бледная, изящная немка, никогда не жаловавшаяся на трудности, удостоится мистической будущности. Перелом в её судьбе произошёл благодаря смерти мужа, а чуть ранее – ещё и восьмилетнего сына: мальчик угас от внезапной болезни. Видевшая смысл жизни в семье, она теперь осталась совершенно одна. Убитая горем женщина поселилась у пожилой матери в Михайловском замке – и от безысходности стала вместе с подругами посещать разных народных «пророков», которых в Петербурге в те годы водилось превеликое множество. Однажды она свела знакомство с семейством Ненастьевых, исповедовавших хлыстовскую ересь – какую-то крестьянскую веру, вокруг которой ходило много слухов. Новые знакомые впервые допустили её до участия в ритуале, поразившем её на всю жизнь. Ритуал назывался «радение»: в этом слове слышится и желание порадеть о вере, и радость. И вправду, там было и то и другое: гости, съехавшиеся в дом Ненастьевых на ночное собрание, переоделись в простые рубахи и стали петь духовные песни, а потом, вскочив, начали радеть – бегать по кругу, выкрикивая «пророчества»: кто предрекал войну и нашествие Антихриста, кто – неурожаи и стихийные бедствия. Татаринова начала пророчествовать на первом же радении и с тех пор повадилась ходить на ненастьевские сборища. Однако быстро охладела к их секте: уж больно неотёсанный народ здесь толпился.

Однако радение засело в её душе, как осколок зеркала тролля в сердце Кая. Сыграли свою роль и мечтательная натура компатриотки Гёте и Шиллера, и трудности перевода – впечатлительной женщине, воспитанной в лютеранстве, русские ереси казались такими же живыми и цветастыми, как сто лет спустя новому поколению европейцев будут представляться буддизм или индуизм. Татаринова решила создать собственный мистический кружок – и не нашла для него лучшего места, чем Михайловский замок. Кружок возник как семейный, но потом туда повадился ходить весь цвет петербургского общества. То, что в общинах московских хлыстов было убогим, здесь приобрело отблеск искусства – собрания проходили под музыку небольшого оркестра, стены украшали картины Боровиковского. Когда мужчины и женщины сбрасывали платья и оставались в белых одеждах, символизировавших чистоту, прекрасная, как древнегреческая богиня, «с олимпийския вершины» спускалась к ним Татаринова. Собравшиеся пели духовные песни, а затем принимались бегать вкруг залы, добиваясь нисхождения на них Святого Духа. Останавливаясь, выкрикивали пророчества и падали без сил. Чаще всего пророчествовала сама Татаринова, иногда выкрикивал смешные предсказания Никитушка – известный в городе лоботряс, музыкант кадетского корпуса Никита Фёдоров.

«Петербуржскую Астарту» её поклонники любили, как богиню: для каждого пришедшего она находила слова поддержки, учила людей любить друг друга, невзирая на сословные рамки. Но и недоброжелателей у секты возникло предостаточно – было в её собраниях что-то оскорбительное уже для самого сословного государства: мыслимо ли, чтобы князья и вельможи бегали «в духе» рядом с какими-то нищими? На татариновские сборища обрушился известный борец с масонами, архимандрит Фотий, в красках живописавший, как участники сборищ «вертятся, падают потом на землю от безумия, демон же входит в них, производит глаголы». Чиновники МВД собирались было принять меры – и тут в донесениях попалось одно имя, заставившее их побледнеть: на собраниях был замечен личный друг императора, князь Александр Голицын, обладавший огромной властью. Оказался завсегдатаем сборищ и друг князя – председатель департамента гражданских и духовных дел Василий Попов, человек, на которого был возложен надзор за нравственным состоянием общества: он даже дочерей туда приводил. С этих пор чиновники попросту игнорировали многочисленные жалобы горожан: если уж такие уважаемые люди туда ходят, то чего вы беспокоитесь? Дошло до того, что тайный советник Милорадович, взбешённый тем, что его сын, гвардейский офицер, угодил в «духовные дети» Татариновой, был вынужден жаловаться лично государю. Но и здесь он не получил поддержки: Александр вызвал Татаринову для аудиенции и, проговорив с ней несколько часов кряду, превратился в пламенного поклонника незаурядной женщины и лично уничтожил компрометирующие её донесения агентов.

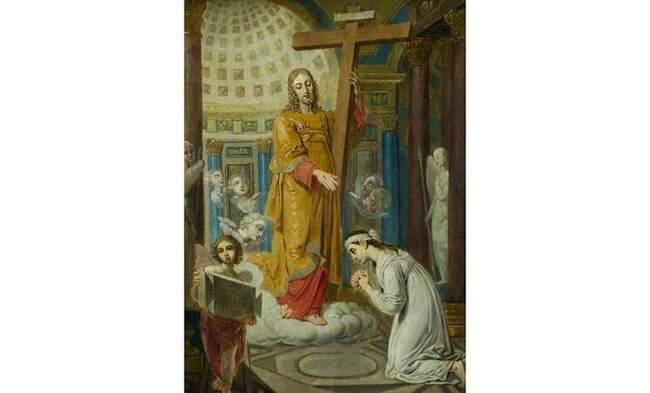

Так Боровиковский изобразил явление Христа с молящейся Татариновой

Так Боровиковский изобразил явление Христа с молящейся Татариновой

Слава Татариновой росла: многих поражали её точные предсказания. Например, когда Боровиковский захотел проконсультироваться у неё по поводу своих финансовых дел, пророчица отрезала: «Выгода тебе вроде как и ни к чему будет. Пора тебе, Володенька, на суд предстать». Боровиковский был обижен так, что больше не явился на собрания. Вероятно, он и простил бы свою духовную мать, если бы и впрямь не оказался перед судом, точнее – Судом: слёг и скоропостижно скончался, завещав перед смертью раздать своё имущество нищим. Он оставил истории картину одного из сборищ в Михайловском замке – «Собор», где изобразил и Татаринову, и себя, стоящего на коленях, и многих именитых участников. Сильнее же всего запали в душу столичным жителям два предсказания, сделанные пророчицей в 1825 году. Слёзно просила она Голицына удержать императора от поездки в Таганрог, но даже доверявшего её предсказаниям князя подобное вмешательство в государственные дела ошеломило, и просьбу Александру он не передал. На следующем радении Татаринова пала на пол, истошно возопив: «Злой рок – Таганрог! Царя в сыру землю положу!» Вскоре пришли вести о том, что «русский император в вечность отошёл». Если пророки и в самом деле хотят спасти тех, кто им дорог, то отчего не говорят обычным, человеческим языком? Их бы чаще слушали. Загадка.

А через неделю Татаринова снова причитала, заставляя участников исходить холодным потом: «Что же делать, как же быть? Россию придётся кровью обмыть!» Смысл этих слов стал ясен только 14 декабря, когда собравшиеся на Сенатской площади полки попытались помешать присяге войск новому царю – Николаю. Любопытно, что помогал умывать Россию кровью один из преданнейших поклонников Татариновой – Евгений Головин: храбрый командир пошёл наперекор заговорщикам и успел привести своих солдат к присяге, чем помешал вовлечь их в мятеж. С этого события, по сути, началась его блестящая карьера: благодарный Николай произвёл его в генералы. Впоследствии Головин проявил героизм в войне против турок. Судьба его хранила: будучи комендантом Варны в разгар эпидемии чумы, он лично подал пример храбрости солдатам, отказавшимся приближаться к трупам сослуживцев, – вместе с тремя добровольцами вынес тело одного из умерших. Добровольцы заразились и погибли, а Головина сия чаша миновала: десятилетие спустя он уже руководил покорением Кавказа, заложив новый российский порт на Чёрном море – Новороссийск.

Благодаря мятежу декабристов погиб старый недруг Татариновой – Милорадович, но и по самой пророчице победа над мятежниками ударила: именно попытка мятежа сделала Николая столь подозрительным к любым тайным обществам – политическим ли, религиозным ли. Община вынуждена была скрыться из столицы и поселилась в уединённом месте в окрестностях столицы. Здесь она создала целое хлыстовское царство, куда переселились самые верные её сторонники, в частности Попов с дочерьми. Татаринова построила тут собственный молельный дом, где хлысты могли бы получать указания свыше, повинуясь не царской воле, а велениям Святого Духа. Вот только Святой Дух стал подсказывать ей вещи всё более и более странные.

«Черезондро фордей»

Откуда же взялось это диковинное учение, вдохновившее Екатерину Филипповну? Сами хлысты рассказывали о начале своего учения в фантастических тонах. Спорили-де между собой православные и раскольники, по каким книгам церковные службы служить – по старым или по новым. Конец дискуссии положил премудрый костромской мужик Данила Филиппович – собрал все книги в мешок и потопил в Волге, пояснив: нужна лишь одна «Книга золотая, Книга животная, Книга голубиная – сам сударь Дух Святой». Тут-то и поняли его последователи, что не простой перед ними мужик, а «бог Саваоф», тем более что Данила Филиппович тут же предрёк, что скоро появится на Русской земле Спаситель и будет крестить людей Святым Духом. Чтобы удостоиться крещения, крестьянам надо забыть о плотских желаниях и жить со своими жёнами, как братья с сёстрами. «Женатые – разженитесь, а неженатые – не женитесь!» – призывал «бог Саваоф». Хмельного ни капли в рот не брать, на чужое добро не зариться: каждую украденную копейку вору на Страшном суде положат на темя, и, пока она не расплавится от адского жара, не будет ему прощения.

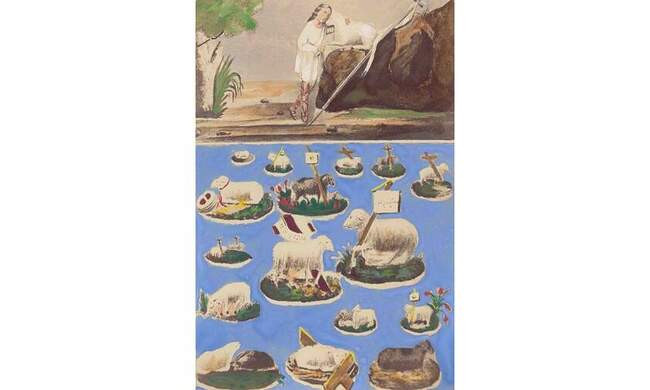

Икона хлыстов

Икона хлыстов

И точно, некоторое время спустя по Волге стал бродить мужик Иван Суслов, с помощью собственных двенадцати апостолов проповедуя учение «господа Саваофа». Хлысты рассказывали, что царь Алексей Михайлович, узнав о «Спасителе», велел его схватить и пытать. Жгли его на больших кострах, подвешивали на железный крюк, но он оставался невредимым. Тогда его распяли на стене у Спасских ворот. Стрельцы сняли тело и похоронили на Лобном месте. В ночь на воскресенье он воскрес. Царь велел его снова пытать и распять. Суслов воскрес ещё два раза, и тогда за «Спасителя» вступилась царица: Наталья Кирилловна видела сон, что лишь тогда, когда Суслова отпустят, ей удастся благополучно разрешиться от бремени будущим Петром I. Суслова отпустили, он тридцать лет жил в Москве, после чего к нему явился сам «бог Саваоф Данила Филиппович» и забрал его на небо.

По хлыстовскому учению, в том Христе, в которого верят православные, не было ничего удивительного: Христом может стать любой, на кого сойдёт Святой Дух, – хоть самый бедный и тёмный мужик. Вот и стали, как грибы после дождя, возникать по всей России многочисленные «христы» – и не удивляло сектантов, что в их деревне свой Христос, какой-нибудь лапотник Иван Петров с крошками в бороде, а в соседней – их собственный, Пётр Иванов, без зубов и в прелом зипуне. По искажённому слову «христы» православные и назвали эту секту. Правда, потом стали рассказывать, что еретики-де себя хлещут на тайных сборищах, приговаривая: «Хлыщу, хлыщу, Христа ищу». Обвиняли их и в том, что они кровью младенцев причащаются, но куда ж без этого? И католики в этом «уличали» еретиков, и про евреев так думали, а ещё раньше римские обыватели рассказывали эту чушь и про самих христиан.

Возбуждали хлысты в православном народе ужас и ненависть, и немудрено. Мало того что выбирали себе «христов» из мужичья, так ещё и проповедовали свободную любовь – призывая к чистоте безбрачия, на самом деле покрывали постоянные случаи «христовой любви» между сектантами. Оттого-то и валом валили к ним парни и девки, не желавшие ждать до брака, да и взрослые мужики и бабы, покинувшие опостылевшего супруга. «Христова любовь» была тем привлекательней, что хлысты старались минимизировать её последствия: морили младенцев в чреве матерей и даже прибегали к убийствам новорождённых. Заманивая новых «товарок» в секту, хлыстовки напоминали им о горькой женской доле, которой в православной семье не избежать: «Только болести одне принимать до смерти. А сколько хлопот за маленькими детьми! Ты скоро состареешься от одного горя, нужды и забот. А у нас ты будешь всё юная». Как современные чайлдфри, хлыстовки стремились «жить для себя», продлевая молодость и беспечное существование. Неудивительно, что в секту валом шли женщины. Как и многие современные секты, хлыстовские общины часто строились по принципу курятника: харизматичный гуру и пара дюжин его поклонниц. Охмурять прихожанок «христы» умели – очаровывали их возможностью иметь общение с самим Богом и кормиться крошками со стола его тайн. Стараясь придать себе больше веса в глазах доверчивых, «христы» даже придумали собственный богословский язык из вымышленных слов, каждое из которых означало целую фразу. Например, «натрисинфур» означало «в Сына Божия веруй», «корнемила» – «будь милостив, человек», «черезондро фордей» – «чрезмерно не гордись». Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят – словом, та же лабуда, которой из века в век кормят своих поклонниц харизматические лидеры.

Православные миссионеры, имевшие дело с хлыстами, не знали, смеяться им или плакать: секты, состоявшие из «христов», «богоматерей» и «пророков», мнили о себе, что они – избранный народ, соль земли, истинный Израиль. И тем не менее за курьёзной «христовщиной» скрывалась огромная движущая сила – задавленность крестьян, их желание утереть нос обществу, определившему их в низшее сословие. «Не та церковь, которая сооружена – деревянная или каменная, но церковь называется в сердцах и телесах!» – говорили хлысты православным священникам. Нищий, тёмный крестьянин в одно мгновение мог произвести себя в «христы», его забитая полюбовница – отринуть унылую женскую судьбу и стать хоть пророчицей, хоть самой богородицей. И, перестав ходить в церковь, наслаждаться прямой линией со Святым Духом. В России, где земские учреждения давно канули в Лету и не возрождались до XIX века, хлысты создали своего рода «социальный лифт»: крестьяне выбирали из своей среды неформальных лидеров, даривших им ощущение собственной значимости. Даже сам обряд радения был демократичным: ведь Святой Дух мог снизойти на любого человека, независимо от его достатка и места в деревне. Вот этот главный человечный обряд Татаринова и вытащила на свет Божий, и он чудесным образом оказался близок и образованным людям: может быть, впервые в жизни князья и вельможи почувствовали, как важно для них ощущать родство с народом, который жил и умирал ради них и которого они толком не знали.

«У нас на собрании, кому дан дар пророчества, те пророчествуют, но сами своих пророчественных слов не понимают» - Тамбовский хлыст

Мало того, это смешное хлыстовство оказалось созвучно многому, что в русской истории произойдёт потом. Наивная вера неучёных людей в тайные таланты своей «простоты» будет позже взлелеяна литераторами-почвенниками, и в литературу валом повалят народные умельцы и философы – от Левши, посрамившего иностранных умельцев, до шукшинских чудиков, гордо писавших о себе: «Проблески философского сознания наблюдались у меня с самого детства. Бывало, если бригадир наорёт на меня, то я, спустя некоторое время, вдруг задумаюсь: «А почему он на меня орёт?»

Погодите, а что же всё-таки Татаринова? Чем закончилась её история? Двенадцать лет её община вела спокойную жизнь «государства в государстве», но нечаянный случай положил этому конец. Один из крепостных Попова, посланный барином в полицию для наказания, в отместку хозяину поведал, что на дачах у Татариновой занимаются свальным грехом, вовлекая в оргии даже детей. На сей раз власти действовали молниеносно: в «коммуну» Татариновой нагрянул с обыском отряд жандармов. Пророчица встретила их любезно, водила по всем комнатам и уверяла: враки всё, не бывает у нас никаких оргий. Разочарованные жандармы уже собрались уезжать, как вдруг услышали стоны из чулана. Взломав запертую на замок дверь, они увидели сидящую в темноте страшно избитую и измождённую девушку. То была средняя дочь Попова, которая уже в участке поведала страшную правду. Оказывается, в семействе тайного советника вышел разлад – дочь не желала принимать участия в утомительных радениях. По совету Татариновой Попов стал наставлять девушку: в течение года бил палками по два-три раза в неделю, порой до крови, запрещал общаться с сёстрами, а на ночь запирал в тёмный чулан. Вскрылось и другое. Оказывается, все эти годы Татаринова кормилась посредничеством в общении с Богом: собирала за деньги у просителей записочки, а на следующем радении давала «ответы на вопросы телезрителей» – как бы от Всевышнего.

История вмиг распространилась по столице, и вскоре общественность со слезами на глазах благодарила Секретный раскольничий комитет, определивший Попова и Татаринову на содержание в монастырь. Попов вскоре умер, а Татаринова жила долго. Николай, ревностный христианин, требовал, чтобы она письменно отреклась от своих заблуждений. Однако упрямая, убеждённая в своей правоте пророчица настаивала, что во всех поступках руководствовалась только любовью к людям. Борьба двух убеждённых людей продолжалась десять лет – Николай регулярно рвал письма, где она разъясняла ему своё учение. Потом она наконец сдалась, подписав обязательство никогда не принимать участия в тайных обрядах, и Николай разрешил ей поселиться в Москве. Здесь Татаринова будет жить тихой, незаметной жизнью и умрёт через восемь лет, всеми забытая.

Местами вожди

Поучительная вышла история, хотя лишь сейчас мы можем вывести из неё мораль. Получилось у Татариновой то же, что и у описанного Достоевским в «Бесах» теоретика-нигилиста: проповедуя безграничную свободу, она закончила безграничным деспотизмом, издевательством, подавлением воли доверившихся ей людей. Много, много размышлений вызывает эта история, и жаль, что заключавшееся в ней грозное предзнаменование не было услышано.

Икона хлыстов

Икона хлыстов

В начале XIX столетия у хлыстов не было никакой организации – какое единство, если в каждом курятнике свой петух? И всё же с середины века многочисленные хлыстовские общины объединились в подобие союза – возник «Израиль», проводивший неформальные съезды хлыстов и руководивший их жизнью. От него, правда, периодически откалывались отдельные направления – чемреки, шалопуты. В конце столетия откололся «Новый Израиль», созданный воронежским крестьянином Василием Лубковым. Юноша из ничем не примечательной семьи в семнадцать лет почувствовал «приближение Господа» и свалился без чувств, а когда восстал, ощутил подлинное блаженство: понял, что в нём нашёл пристанище Святой Дух. Объявил отцу и матери, что отныне не может называться их сыном, и, несмотря на ругань и побои, принялся проповедовать в родном городе Боброве, что церковные обряды не имеют силы: Богу нужны не они, а чистая жизнь. Понемногу вокруг него собралась «семья» поклонников, которых он брал в чистое поле, где они неделю напролёт постились без еды и воды, ходили по монастырям, где обличали развратных монахов. Церкви это не понравилось, и вскоре Лубков оказался в тюрьме. Где, кстати, быстро нашёл себя: уже через месяц заключённые уверили в него как в Христа. «Тюрьма превратилась в царские палаты, гордые преступники и разбойники – в смирных овец и кротких ангелов», – хвастался Лубков. Мать его, потрясённая заключением сына, занемогла и умерла, потрясённая настолько, что отказалась принять причастие от православного священника.

А Лубков, отбыв положенный срок, вернулся в Воронеж и основал новое братство, быстро открывшее «филиалы» в разных городах России. Организация была глубоко законспирированной. Даже городам дали новые названия: Тифлис стал Парижем, Елизаветполь – Иерусалимом, Бобров – Вифлеемом. Все семьи, повенчанные по православному обряду, распустили: мужей и жён, родителей и детей «освободили» друг от друга и позволили им образовать новые семьи по своему желанию. Сектанты дружно работали, кормя себя трудом своих рук. Женщины были в большом почёте: когда один из крестьян погрозил жене кулаком, ему пригрозили изгнанием – рабу своих привычек нет места среди возрождённых людей. «Новый Израиль» наладил успешную пропаганду: перед приглашёнными из окрестных деревень крестьянами ставили театрализованные мистерии. «Представьте себе, – писал Лубков, – что где-нибудь в глуши степной России заброшено село в несколько сот душ. Живёт оно своими маленькими интересами, дрязгами и пересудами, и, кажется, только голод, град, поветрия, пожары время от времени разнообразят эту печальную, тусклую жизнь. И вот в это село проникает «Израиль». Тайно, по единому, образуется святое собрание. Люди сразу стали жить иной жизнью». Разумеется, обывателям всё это не нравилось, и нападения на новоизраильтян, происходившие с ведома церкви и полиции, не были редкостью: так, в одной из станиц Астраханской губернии казаки, ворвавшиеся на собрание сектантов, убили их вождя и избили всех других общинников.

И всё-таки хлыстовство увидело свой золотой век: после первой русской революции, когда была дарована свобода вероисповедания, общины «Израиля» стали проводить открытые моления в крупных городах России. Выйдя из тени, они сразу привлекли к себе интерес интеллигенции. Хотя понятнее для неё не стали: легко увлекающийся Василий Розанов, например, увидел в хлыстовских обрядах средство объединить разрозненную революцией Россию. Майской полуночью 1905 года направляемое им религиозно-философское общество собралось на квартире у теософа Николая Минского «с целью моления и некой жертвы кровной»: намеревались «Богу послужить, порадеть, каждый по пониманию своему», нарочито скромно писал Розанов. Играли в простачков-мужичков рафинированные интеллигенты: Вячеслав Иванов, Бердяев, Ремизов, Сологуб с жёнами. Сперва неумело кружились по комнате – вышло что-то вроде котильона. Затем Вячеслав Иванов поставил посреди комнаты «жертву», добровольно согласившегося музыканта, чью фамилию история до нас не донесла. Изобразив символическое «распятие» этого неизвестного, Иванов с женой разрезали ему вену под ладонью, смешали собранную в чашу кровь с вином и обнесли собравшихся; потом все выпившие совершили «братское целование». Человеческой кровью «причащались» и на последующих встречах.

Поистине нет такой глупости, в которую не мог бы уверовать рафинированный интеллигент, хотя ритуальный каннибализм и привлекает не всякого. Друг и соратник Ленина Владимир Бонч-Бруевич усмотрел в хлыстах иное – вообразил в них практически готовых последователей марксизма. Очаровал и охмурил его Алексей Щетинин, лидер питерских чемреков, неординарный и жёсткий человек, в умных словах рассуждавший о церковниках: «Зная, что за именем Бога народ последует везде, даже на смерть, осмелились себе это имя присвоить и, под прикрытием Его, требовать различные жертвы – больше для личной прихоти». Щетинин проповедовал равенство, построенное на любви к человеку: «Когда-нибудь поймут, что все храмы были потому, что не знали, как нужно служить друг другу». И вся община у него была продвинутая – он помогал крестьянам получать образование, благодаря чему среди чемреков появились даже настоящие поэты, писавшие стихи в духе Некрасова и Горького:

Прогремит тот звук чудесный,

Вестник сильного дождя,

Не земной, а он небесный

От единого вождя.

Частое упоминание слова «вождь» в их стихах не случайно. Для чемреков Щетинин был образцовым лидером – мудрым, великодушным: пришедшие к нему семьи познавали радость безбрачия, служения не прихотям тела, а высшим мотивам. В их рассуждениях и вправду было много революционного: они мечтали, чтобы вместо безвольного царя страну возглавил вот такой добрый вождь, который навёл бы порядок в головах. Главный поэт и мыслитель секты Черемхин писал: «Люди так распределяются на земном шаре, как на стрелке, стержень которой имеет в середине. И вот на одном конце нуждающиеся в вождях люди, на другом вожди, и насколько поднимаются вверх одни, настолько же нагружаются вниз другие». В этих рассуждениях Бонч-Бруевич черпал уверенность, что хлысты готовы к революционной борьбе, что большевики могут на них опереться.

Репетиция сталинизма

Правда открылась ему лишь через несколько лет – к занимавшемуся партийной работой Бонч-Бруевичу явились несколько чемреков и поделились с ним своим горем: их мудрый и добрый вождь оказался редкостным проходимцем. Обучая их чистоте жития, Щетинин долгие годы спал с их жёнами и даже дочерями, запрещая рассказывать о близости с «богом» под страхом небесного наказания. Узнав об этом, мужчины покинули секту, а их жёны выбрали остаться там, удержав с собой детей! Женщины, правда, тоже догадывались о том, что вождь совсем не прост – у некоторых он вымогал деньги, а в личном разговоре издевался над своими последователями, называя их «тварями» и «морскими микробами», но сил покинуть Щетинина обманутые поклонницы не находили: а вдруг и в самом деле Бог? Коварный вождь сам приблизил свой конец: желая проверить личную преданность сектантов, он задумал отобрать у всех женщин их детей и раздать по различным приютам, не открывая матерям, где находятся их чада. Только тут женщины нашли силы послать делегаток в полицию, но оказалось, что вождь и тут подсуетился: заранее написал на своих последователей ложный донос, обвинив в заговоре и тяжёлых преступлениях. Многих из них даже арестовали. Впрочем, полиция быстро разобралась в этой лжи: после суда Щетинина поместили в больницу для душевнобольных.

После этой истории по России прокатилась волна погромов хлыстовских общин. Самые передовые из сектантов решили искать новую родину. Лубков отправился в Америку, где свёл знакомство с уругвайским консулом, остро заинтересованным в новых иммигрантах. Побывав по приглашению Лубкова в России и оценив трудолюбие и дисциплинированность новоизраильтян, консул вывез три сотни русских семей через океан, поселив их в устье реки Уругвай. Здесь они построили город Сан-Хавьер. Началась новая страница в жизни хлыстов: ютясь в хижинах, страдая от малярии, поселенцы возделывали плантации сахарного тростника. Здесь-то в Лубкове и проснулся тот же дьявол, которому ранее удалось охмурить Татаринову и Щетинина.

Оказавшиеся в чужой стране, не знавшие испанского, переселенцы быстро стали ощущать своё бесправие и полную зависимость от вождя, через которого шли все сношения с окружающим миром. Лубков, почувствовавший беспредельную власть над паствой, решил, что коммуне надо жить «единой семьёю», и повелел считать всю собственность хлыстов общей. Скрепя сердце переселенцы согласились. Однако искренняя любовь к вождю дала трещину, и вскоре Лубкову чудом удалось избежать расправы со стороны духовных чад. С небольшим числом преданных сторонников он вернулся в Россию, которая к тому моменту была уже советской, бросив веривших в него людей на другой стороне планеты. Освободившись от «учителя», хлысты почувствовали себя гораздо свободнее – Сан-Хавьер постепенно разрастался, сохраняя традиции и национальную культуру. Сейчас это единственный русский город в Южном полушарии. Лубкову повезло меньше – тщетно он пытался собрать новую паству в Ростовской области: большевики к сектантам, тем более к хлыстам, относились с подозрением. В годы «большого террора» он и его немногочисленные приверженцы были репрессированы.

Любовь к человеку, которую проповедовали хлысты, оказалась куда более страшной, чем любовь к Богу: обитающий на небе и готовый принимать грехи каждого, Бог может пропускать мимо ушей наши молитвы и жалобы, но ему не придёт в голову выслушивать их только ради того, чтобы использовать нас в своих интересах, и отрицать чужие страсти только затем, чтобы утвердить свои собственные. Вожди, о которых так мечтали хлысты, оказались чётким прообразом авторитарных «отцов народов», а вся история хлыстовства – миниатюрной репетицией чудовищных режимов XX века. Эти режимы оказались совершеннее своих предшественников – они не терпели никакой конкуренции своей правде, своей власти. Сгнил в лагерях Лубков, умер в больнице Щетинин, угас Розанов, в 1919 году взывавший к Зинаиде Гиппиус: «Пирожка бы... Творожка бы...»

Вспоминал ли он о том, как причащался человеческой крови, чтобы почувствовать единение с народом, который теперь морил его голодом? Обессилев от долгого кружения вокруг воображаемого центра, повалились участники пляски Святого Духа на окровавленный пол избы, и эхо их падения слышится до сих пор.