Немногие сохранившие память о том, что когда-то имелась настоящая культура, прячутся в лесном овраге от тотальной цивилизации потребления. Это финал антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». В предсказанном американским фантастом обществе все знания – музеи, книги – заменили интернетом; власть над умами достичь проще, действуя сразу на всех. Книга и картина – это индивидуальное общение, а экран работает как сеть траулера при ловле селёдки. В этом случае несогласный сразу превращается из несогласного в отщепенца, ведь вся толпа думает иначе.

Примерно о том же писал Оруэлл в «1984». Брэдбери и Оруэлл ещё про власть интернета над умами не знали, конец печатной продукции ещё никто не предвидел, и слова не существовало, но оба писателя догадались, как наиболее эффективно манипулировать сознанием обывателя. Они предсказали поток информации, вечно поступающей с экрана: человеку кажется, что это он сам смотрит и делает выводы, но важнее то, что из экрана наблюдают за ним. Человек под надзором всегда, информация, поступающая ему в мозг, управляема извне; экран – это необходимость, так внушает общество; вот книги и музеи – это вредно.

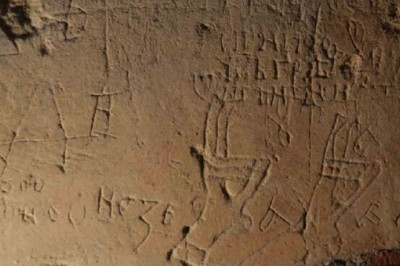

Помимо прочего, экран даёт информацию о прошлом в усечённом, дозированном виде. Много знать о прошлом не надо – на это времени нет. Надо всегда бежать вперёд, а тормозить ради усвоения премудрости не следует. Книги, мудрость веков, для тотального общества опасны; важно только новое, сегодняшнее, актуальное; причём это актуальное обновляется каждый день, а вчерашнее вытирается из памяти. Оруэлл описал специально созданное министерство правды – его сотрудники заняты лишь тем, что вытирают из памяти общества вчерашний день. Важно создать эйфорию прогресса и забыть прошлое. Оруэлл сформулировал этот метод управления эмоциями просто: «Тот, кто владеет прошлым, владеет настоящим».

И вот ради управления настоящим книги о прошлом запрещают; людям выдают отмеренную дозу развлечений через светящийся экран. Мир управляемых организмов неотвратимо катится к войне, поскольку никаких сдерживающих норм морали уже нет, есть лишь выгода правящего сословия. Распределение мировых запасов – нефти, угля, руды – ведёт к войне; необходимость войны объясняют обывателям на мифологическом уровне: есть добрая империя (наша) и есть империя злая (соседская) – они всегда воюют. Оруэлл предсказал упрощённую модель мироустройства: всего есть три силы (сегодня сказали бы супердержавы) Остазия (ну, допустим, Китай в нашей реальности), Евразия (тут комментарии излишни) и Океания, то есть мир англосаксов. И вот между тремя этими силами идёт перманентная бойня за распределение богатств мира, причём те союзы, которые были вчера (допустим, Океания дружила с Евразией против Остазии), вытираются из памяти граждан ради новой идеологической схемы. Просто, но иного и не требуется. А вот общая мораль, которая касалась бы и жителей Остазии, и жителей Океании, та мораль, которая для всех одна (абстрактная, гуманистическая, общечеловеческая, христианская, поставьте любое слово), – эта мораль осталась в запрещённых книгах.

Эта общая мораль живёт в Библии, в пьесах Шекспира, в картинах Рембрандта, в истории Тацита – но ведь ничего этого не помнят. В романе «451 градус по Фаренгейту» по прогрессивной компьютеризированной (тогда это выглядело как фантазия) стране рыщут так называемые пожарные (инквизиторы нового типа) и сжигают найденные книги, иногда сжигают книги вместе с книгочеями.

В романе Оруэлла, столь же мрачном, сомнение в единственной правоте сегодняшнего дня называют «мыслепреступлением» и карают за него смертью.

Герой романа Брэдбери Монтэг сам работает пожарным – он ищет спрятанные книги и сжигает. Случайно в одном разорённом доме Монтэг подбирает томик Шекспира, а герой романа Оруэлла, сотрудник министерства правды Уинстон Смит, специалист по стиранию прошлого, тот случайно обнаруживает потрёпанную книжицу старой английской поэзии в лавке старьёвщика. И эти случайные находки меняют жизнь обоих. И Монтэг, и Смит, винтики большого компьютера, сразу понимают, что случилось непоправимое, едва прикасаются к старому переплёту. Они держат в руках вовсе не оружие, не совершенный прибор, не новое и опасное изобретение, а драную книжку. Но вот это именно и страшно.

Они позволили культуре войти в своё пространство, туда, где культуре прошлого места нет. Отныне они – преступники. Их преступление в том, что они позволили прошлому существовать, они не хотят идти в ногу с веком, они вдруг усомнились в том, что окружающая их реальность – единственное возможное бытие. Прошлое, которое должно быть стёрто, история, которой не существует, – у них в руках. История, оказывается, есть! Вдруг до них доходит: оказывается, были времена не хуже нашего, авангардного. Оказывается, всё несколько сложнее, нежели деление мира на Остазию и Евразию. Оказывается, был гуманизм. Когда-то были трубадуры! Рыцарская честь! Сонеты для прекрасных дам! Колокола, иконы, картины! Ведь были же настоящие картины маслом! Были оратории и симфонии! Молитвы и псалмы! Философия! Эта мысль выглядит крамольной на фоне необоримого пластикового прогресса.

Потрёпанная старая книжица становится символом свободы в мире телескринов и простых схем.

В то время, когда Брэдбери и Оруэлл писали свои антиутопии (Оруэлл в 1948-м, Брэдбери в 1953-м), западнохристианский мир находился под обаянием идей так называемого авангарда – политического и художественного; лозунги большевиков, футуристов и супрематистов, свергавших прошлое с корабля современности, завладели сознанием интеллигенции в 20-х – и только большая война несколько отрезвила людей. Статьи Малевича «Бог не скинут», хлебниковские смутные пророчества и манифесты «Дада» в Цюрихе производили разрушительную (но в ту пору говорили, что созидательную) работу в умах – и это было в унисон с речами Муссолини, с провокационными лозунгами Троцкого и напористыми статьями Штрассера. Дело здесь не только в содержании лозунгов (в случае Троцкого или Штрассера почти всегда бесчеловечных), сколько в упрощённом характере сознания, который требуется для восприятия таких лозунгов. Сознание неизбежно мимикрирует под элементарность схем Малевича и Лисицкого; когда мозг и память организуются квадратно-гнездовым методом, управлять субъектом легко.

Опасность авангардного мышления не в том, что оно раскрепощает от засилья академических форм, но в том, что оно спрямляет мышление. Касался авангард не только сферы искусств и политики, менялась вся жизнь: мода, привычки, язык. Возник новояз – Честертон и Оруэлл потешались над нелепой речью модников, а в большевистской России уже говорили на кургузом метаязыке, введённом для удобства приказов наркомвоенморов и пролеткультагитаторов. Футуристы, лучисты, супрематисты, дадаисты, нацисты и большевики рвались в будущее, а история семенила за новаторами, по пути теряя всё, что накопила за века. Всё сделалось проще, примитивнее, яснее, ярче: красные против белых, коричневые против красных, чернорубашечники против краснорубашечников.

Хаксли, Замятин, Честертон предсказывали, что упоение авангардом приведёт к тотальному насилию – их антиутопии созданы до Второй мировой как предостережение, а Брэдбери и Оруэлл писали уже на руинах авангардного мира. Фашизм был повержен, но власть тотальной цивилизации пугала наиболее чувствительных интеллигентов. Именно в эти годы, когда упоение авангардом отступило перед ужасом от новшеств, Брэдбери создаёт героя, который живёт в прогрессивной тотальной цивилизации и вдруг находит старую книжицу Шекспира. Цивилизацию нельзя принять, цивилизация упрощает бытие, доводит его до схемы. А если властвует схема – неизбежно опять придёт тиран.

В 70-м выходит книга Олвина Тоффлера «Шок будущего, которая пугает западного читателя. Тоффлер на конкретных примерах показывает, как убывает индивидуальность в мире и как потребление превращает людей в стадо. Выводы сделать легко. Брэдбери (а он фантаст, он предвидит будущее!) предсказал, что одиночки-книгочеи уйдут прочь от цивилизации, наподобие первых христиан скроются в пещерах, оврагах, катакомбах, чтобы там хранить память о прошлом. Этот вопиющий анахронизм, как ни парадоксально звучит, прекрасно сочетался у Брэдбери с описанием полётов в космос. В 60-е годы мечта о «пыльных тропинках далёких планет», казалось бы, должна была отменить тоску по забытой культуре, однако случилось обратное. Именно механистичность цивилизации заставила фантастов посмотреть вспять.

Айзек Азимов даже придумал специальные законы робототехники, направленные на то, чтобы гуманизировать роботов. В одном из его фантастических детективных романов робот будущего спасает человека, цитируя ему Евангелие. «Марсианские хроники» Брэдбери написаны о том, что на далёкой планете земляне находят то, что потеряли на Земле, – забытое старое искусство, остатки соборов, руины марсианского Возрождения. Клиффорд Саймак пишет «Заповедник гоблинов», в котором выясняется, что сказки и легенды западного Средневековья существуют в далёком будущем. Так, постепенно, сначала параллельно с научной фантастикой, но потом и сливаясь с ней, возникает новый особенный жанр – так называемое фэнтези, в котором новые миры предстают Земным Средневековьем.

Урсула Ле Гуин, братья Стругацкие, Джордж Мартин и, разумеется, самый характерный из создателей нового увлечения Средневековьем – Джон Толкин.

Уютная и патриархальная Хоббитания из толкинского Средиземья...

Уютная и патриархальная Хоббитания из толкинского Средиземья...

То, что сделал Дж. Р. Толкин, может выдержать сравнение с деяниями зодчих: это своего рода строительство собора, то есть возведение конструкции, претендующей на объяснение устройства мира. Параллельно к истории, данной нам в реальности, но не поддающейся осмыслению вследствие информационной путаницы, Толкин создал собственную версию бытия. Он сочинил мир Средиземья, некоего пространства, напоминающего планету Земля; не до конца понятно, то ли это самостоятельная планета, то ли неизвестная нам часть Земли. Созданная Толкином хронология событий средиземской истории (возникновение племён, становление государств и т.п.) напоминает конструкции северных саг, а порой и библейского Пятикнижия – иными словами, претендует на полноценное описание мира. Выстроить такую хронологию писателю было необходимо: вымысел предстал перед нами как обоснованная генезисом истина. Структурировав миф, Толкин получил право на любое утверждение, на обозначение того, что есть добро и что есть зло, – писатель предварил (точь-в-точь как это устроено с греческой или скандинавской мифологиями) описание характеров и событий тем, что определил моральные константы героев. В этом радикальное различие мифа и литературы.

Нам неизвестно, хорош или плох Отелло и Гамлет – они ошибаются, колеблются, даже убивают невинных. Но мы знаем, что Геракл благороден в принципе, и даже когда Аполлон насылает на героя безумие, или когда Геракл напивается, или когда он творит произвол, его онтологическое благородство не может быть поколеблено. В этом же ключе устроен статуарный мир Толкина, существующий внутри разграниченных понятий добра и зла. Правда, этот отдельный мир напоминает земную историю, рано или поздно понятно, что эпопея Толкина – иносказание. Географическое положение, родовые привычки племён описаны так, что узнаются известные всем народы. Так, уютная Хоббитания напоминает Британию с её патриархальными чаепитиями и пристрастием к кексам, а Мордор, расположенный на востоке, откуда исходит угроза тоталитаризма, сравнивают то с гитлеровской Германией, то со сталинским СССР. При этом нет уже ни малейшего сомнения, что зла от Хоббитании исходить по определению не может, ибо зло и насилие всегда расположены на востоке от Хоббитании: это подробно растолковано в мифе.

Реальный исторический процесс всегда сложнее, но профессор древней английской литературы Толкин страстно и пристрастно использовал свои знания преданий и легенд (Уистен Хью Оден вспоминал всю жизнь, как Толкин начинал лекции громогласным чтением древнего эпоса «Беовульф»), чтобы историю спрямить посредством мифа. Мифологизируя историю, Толкин прибёг ещё к одному приёму, оживляющему средневековые верования. Толкин населил воображаемую землю троллями, эльфами, гномами, орками, волколаками, поместив их рядом с людьми и уравняв в реальности. Однако, поскольку читатель уже невольно ассоциирует происходящее в романах с реальными событиями в Европе, получается так, что сказочные существа проникают в современную нам историю. Средневековье как бы переплелось с нашей реальностью, вышло из сказок и витражей и стало актуальным.

Отныне солдаты тоталитарных стран ассоциируются с орками и гоблинами, а мирные жители Европы будут ассоциироваться с хоббитами или гондорцами.

... и злобные чужаки, жители Мордора

... и злобные чужаки, жители Мордора

Так и безымянные строители соборов камень за камнем возводили здание, в котором объясняли и устройство Ада, и устройство Рая, и населяющих мир духов, и силы стихий. Великие соборы с витражами, рельефами и скульптурами строили по нескольку веков; а упорный английский писатель написал свои сочинения в течение одной биологической жизни. Чтобы не преувеличивать подвиг оксфордского профессора, надо заметить, что Данте в «Божественной комедии» или Бальзак в «Человеческой комедии» или Лев Толстой в «Войне и мире» нарисовали куда больше характеров, причём характеров реальных и живых, не убегая от конкретной истории и не жертвуя масштабами истории мировой. Босх или Брейгель населяли созданные ими миры фантастическими зверями, но уникальные портреты людей, в этих же картинах написанные, не упрощают реальность до схемы мифа, но усложняют миф до драмы реальности. Толкин выбрал иной метод изображения – спрямив всю реальность до мифа Средневековья; у этого метода есть очевидные преимущества, но и понятные недостатки.

Популярность эпопеи Толкина (а в 60-е годы мифом о хоббитах зачитывались хиппи) потому и охватила молодёжь, что история в эпопее выглядит крайне просто. Характерно, что увлечение жанром фэнтези и средневековыми легендами, в частности, очень быстро трансформировалось в компьютерные и ролевые игры, то есть в механистические социальные процессы, которые уход от реальности в Средневековье как раз и собирался предотвратить.

Дж. Р. Толкин начал писать эпопею после Первой мировой, в 30-е годы, в то время, как был в Пембрук-колледже в Оксфорде. Профессор писал под впечатлением истребления народами друг друга, интеллектуал отвергал механизированный энтузиазм толп; даже сама победа Англии в этой бойне его напугала. Вот фрагмент его письма к сыну, написанного уже после Второй мировой – под впечатлением от бомбардировок «возмездия», сровнявших города Германии с землёй:

«Предполагается, что мы достигли той стадии цивилизованности, на которой, возможно, казнить преступника по-прежнему необходимо, но нет нужды злорадствовать или вздёргивать рядом его жену и ребёнка, под гогот орочьей толпы. Уничтожение Германии, будь оно сто раз заслуженно, – одна из кошмарнейших мировых катастроф. Ну что ж, мы с тобой бессильны тут что-либо поделать. Такова и должна быть мера вины, по справедливости приписываемая любому гражданину страны, который не является при этом членом её правительства. Ну что ж, первая Война Машин, похоже, близится к своему конечному, незавершённому этапу, притом что в результате, увы, все обеднели, многие осиротели или стали калеками, а миллионы погибли, а победило одно: машины».

Сказано горько и мудро.

Важно здесь то, что упрощённую (во многом механистическую) модель истории предложил сам Толкин. Его конструкция мира практически ничем не отличается по своей одномерности от схемы Оруэлла – Остазия, Евразия, Океания. Миф всегда механистичен, в этом сила мифа – в этом же его бесчеловечность.

Что же касается возвращения вспять, к мифологии, к Средневековью, к Золотому веку, то оно свойственно человечеству, ибо что такое Возрождение, как не отказ от бега за прогрессом ради воскрешения Золотого века?

Возрождение, если вслушаться в термин, это и значит – воскрешение прошлого. Людям свойственно задним числом приписывать прошлому, иногда заслуженно, иногда не очень, благие черты, утерянные в настоящем. Мы всегда жалеем об упущенных возможностях, несостоявшихся свершениях, несбывшихся мечтах. Людям свойственно вспоминать прошлое, преувеличивая достоинства того, что ушло, – это одна из особенностей памяти. Иное дело, что такое благое припоминание имеет несомненное морально-нравственное воспитательное значение. Не столь важно, каким прошлое было в реальности, сколь важно то, какой моральный урок оно даёт – пусть даже этот урок не соответствует бывшему в действительности событию.

В сравнении с подлинным Средневековьем, по Стругацким, прогресс выглядит куда гуманнее

В сравнении с подлинным Средневековьем, по Стругацким, прогресс выглядит куда гуманнее

История Запада знает несколько возрождений, иными словами – «припоминаний» ушедшей гармонии. Рим «вспоминал» Грецию, Каролингское Возрождение «возвращалось» к Риму, высокое Возрождение итальянских княжеств и республик вызвало к жизни и римских, и греческих гуманистов, французский Ренессанс гальванизировал закатные часы итальянского Возрождения, а северное Возрождение Европы (Бургундия и Германия) отсылает нас к свершениям как римской истории, так и греческой мифологии, и к итальянским гуманистам также. Гуманисты всякий раз заново открывали латинские тексты, переводили тот же текст заново, воскрешали в памяти забытое, и так, витками, возвратами, повторениями, человечество припоминало лучшее в своей собственной истории. Карл Великий приглашал к своему двору в Аахене гота Алкуина, книгочея, чтобы с его помощью вернуть франкскому варварскому государству ту учёность, которая была некогда на этой земле, пока земля ещё принадлежала римской истории.

Франциск Первый возводил дворец Фонтенбло и приглашал ко двору итальянских художников, чтобы перенять ту гармонию, которая в эпоху кватроченто сделала Италию великой. Винкельман отправлялся в паломничество в Италию, Гёте бредил античной классикой, Эразм Роттердамский даже свои бытовые письма писал исключительно на латинском, – снова и снова, через голову современников, вырываясь из постылой действительности, гуманист находил родственную душу в ушедшем времени.

Связь времён рвётся – и спустя века восстанавливается, и таким образом прошлое становится утопией настоящего.

«И не одно сокровище, быть может,

Минуя внуков, к правнукам уйдёт,

И новый скальд чужую песню сложит

И как свою её произнесёт», – как написал Мандельштам.

В череде «возрождений» любопытно то, что всякое очередное возрождение наделяет Грецию и Рим – первые, основные, классические образы Золотого века Европы – теми чертами, которыми наградил эту ретроутопию предыдущий гуманист, представитель предшествующего возрождения. Так, германское Просвещение воспринимало Древнюю Грецию опосредованно, через толкования итальянских гуманистов эпохи Лоренцо Медичи; ведь речь и шла об эстетике Греции, а отнюдь не о конкретно историческом бытии. В результате возникло идиллическое представление о Древней Греции – такое, в котором реальность очищена от крови и грязи прекрасным искусством. Античность стала «недосягаемым образцом», по выражению германского философа-гегельянца, а сам Гегель выстроил всю иерархию художественных и эстетических ценностей в обратной перспективе, исходя из модуля античной гармонии.

Мало кто из итальянских гуманистов интересовался тем, насколько реальность Греции времён Пелопонесской войны соответствует благородству Сократа, а если внимательно отнестись к судьбе Сократа, видно, что соответствие это минимально. Мало кто из немецких романтиков связывал разбой кондотьера Малатесты с сочинениями Лоренцо Валлы, а это явления того же самого времени и той же самой культуры. И уж вовсе мало тех, кто представил себе, что относительность восприятия античного времени итальянским гуманистом стала вдвойне относительна в сочинениях германских просветителей.

Среди прочих возрождений Европы, среди множества ретроутопий выделяется одна, самая страшная ретроутопия – это фашизм.

Миллионы людей отвергли прогресс и поиск счастья в будущем, отвергли равенство и братство как несбыточную демократическую мечту и захотели вернуться к корням, к былым преданиям, к исконному величию своего народа. В сущности, это было не что иное, как мифологизация бытия.

Фашизм, собственно говоря, возник как противопоставление прогрессу. Эта властная потребность остановить время и вернуться к былому величию империи и к мифу об империи обуяла и Германию, и Италию 30-х годов прошлого века. Ритуалы, мундиры, колоннады, штандарты, руны, оружие – всё было репликой на величие древнего рейха или (в случае Муссолини) Древнего Рима. Неоимпериализм как ретроутопия стал самым властным сочинением в жанре фэнтези.

Начиналось (как ни печально это сознавать) с блаженного возвращения к истокам культуры – к здоровой силе и гармонии античных времён, наподобие того возвращения, какое предпринимали предшественники нацистов, германские просветители, Винкельман и Гёте, Шеллинг и Гёльдерлин. Просто, по совету Ницше, в XX веке пошли дальше Просвещения – и от эстетики перешли к реальности прошлой империи. А реальность не соответствовала эстетике ни в малейшей степени.

Произошло именно то, что описано в романе Стругацких «Трудно быть богом», когда историк-медиевист, специалист по Средневековью, попадает в подлинное Средневековье, ставшее реальностью. Оказывается, что Средневековье – страшно и забытый ради него прогресс – намного гуманнее.

Ретроимперия – время от времени таковые возникают в истории – живёт за счёт мифа, иррациональной веры, преданности знаку и символу. Ретроимперия воодушевляет толпы спрямлённой информацией, простотой понимания истории. Ретроимперия, возвращаясь в прошлое, находит в нём только насилие – и в этом пункте рассуждения интересно вернуться к тому, с чего начался этот рассказ, а именно к фантастике Рэя Брэдбери.

Герой «451 градуса по Фаренгейту» в качестве панацеи от тотальной цивилизации прячет под подушкой книгу Шекспира, и от этой, запрещённой в компьютерное время книги он получает нравственный урок. Однако, окажись Монтэг действительно во временах королевы Елизаветы, вряд ли этот моральный императив ему бы сослужил благую службу. Ни Монтэгу не спрятаться в елизаветинской эпохе, ни Уинстону Смиту («1984») не отсидеться в комнате старьевщика.

Счастья позади не осталось. Флорентийская республика была разграблена французскими войсками уже после того, как сама развалилась по причине коррупции, междоусобных войн и олигархии; афинская демократия сама превратилась в тиранию; германское Просвещение само по себе мутировало в империю Бисмарка; римские стоики не могли противостоять разврату жестокого императорского Рима. В истории нет ни спокойной гавани, ни тихой хижины у ручья.

Генри Торо описывал уход Уолдена в леса, прочь от цивилизации, Сэлинджер повторил его мысль, вложив её в уста своего героя Холдена Колфилда, который мечтает построить хижину у ручья, скрыться в ней с подругой, в поисках расчерченного на квадратики бытия. А вот герой романа Фаулза «Коллекционер» такую хижину даже построил и, мечтая о подруге, делившей бы с ним чистое бытие, похитил девушку по имени Миранда (см. Шекспир, «Буря» – Миранда и Калибан) и принудил жить с собой. Пришлось держать её в подвале, пока девушка не привыкнет к идиллии; Миранда не выдержала такого счастья – умерла.

Строить сегодняшнюю жизнь по вчерашним рецептам – занятие скверное.

История вообще не даёт рецептов; она учит тому, что надо думать самому.

А что драконы, волколаки, гоблины и орки существуют в реальности – ну, что поделать… С этим как раз спорить трудно.