Джон Рид, 1917 год

Джон Рид

Джон Рид

Темнота. По ночам — частью из экономии, частью из страха перед цеппелинами — горят лишь редкие, скудные уличные фонари; в частные квартиры электричество подается только вечером, с 6 до 12 часов, причем свечи стоят по 40 центов штука, а керосина почти нельзя достать. Темно с 3 часов дня до 10 утра. Масса разбоев и грабежей. В домах мужчины по очереди несут ночную охрану, вооружившись заряженными ружьями.

Очереди. С каждой неделей продовольствия становится все меньше. <...> За молоком, хлебом, сахаром и табаком приходилось часами стоять в очередях под пронизывающим дождем. Возвращаясь домой с митинга, затянувшегося на всю ночь, я видел, как перед дверями магазина еще до рассвета начал образовываться «хвост», главным образом из женщин; многие из них держали на руках грудных детей.

Очереди в Петрограде. 1917 год

Очереди в Петрограде. 1917 год

Как и всегда бывает в таких случаях, повседневная мелочная жизнь города шла своим чередом, стараясь по возможности не замечать революции. Поэты писали стихи, — но только не о революции. Художники-реалисты писали картины на темы старинного русского быта… <...> Провинциальные барышни приезжали в Петроград учиться французскому языку и пению. <…> Дочь одного из моих приятелей однажды в полдень вернулась домой в истерике: кондукторша в трамвае назвала ее «товарищем»!

Чаевые. Лакеи и официанты сорганизовались и отказались от чаевых. Во всех ресторанах по стенам висели плакаты, гласившие: «Здесь на чай не берут» или «Если человеку приходится служить за столом, чтобы заработать себе на хлеб, то это еще не значит, что его можно оскорблять подачками на чай».

Самое необходимое. Мы приехали на фронт в 12-ю армию, стоявшую за Ригой, где босые и истощенные люди погибали в окопной грязи от голода и болезней. Завидев нас, они поднялись навстречу. Лица их были измождены; сквозь дыры в одежде синело голое тело. И первый вопрос был: «Привезли ли что-нибудь почитать?»

Митинги. Я отправился за реку, в цирк «Модерн», на один из огромных народных митингов, которые происходили по всему городу, с каждым вечером собирая все больше и больше публики. <…> В казармах, на заводах, на углах улиц — всюду ораторствовали бесчисленные солдаты, требуя немедленного мира, заявляя, что, если правительство не сделает энергичных шагов, чтобы добиться мира, армия оставит окопы и разойдется по домам.

Митинг во время революции. Октябрь 1917 года

Митинг во время революции. Октябрь 1917 года

Уставшие ждать. Хаос увеличивался со дня на день. Сотни и тысячи солдат дезертировали с фронта и стали двигаться по стране огромными, беспорядочными волнами. В Тамбовской и Тверской губерниях крестьяне, уставшие ждать земли, доведенные до отчаяния репрессивными мерами правительства, жгли усадьбы и убивали помещиков.

Шпионы. Я проводил почти все время в Смольном. Попасть туда было уже нелегко. У внешних ворот стояла двойная цепь часовых, а перед главным входом тянулась длинная очередь людей, ждавших пропуска. В Смольный пускали по четыре человека сразу, предварительно установив личности каждого и узнав, по какому делу он пришел. Выдавались пропуска, но их система менялась по нескольку раз в день, потому что шпионы постоянно ухитрялись пробираться в здание.

Герберт Уэллс, 1920 год

Герберт Уэллс

Герберт Уэллс

Транспорт. Трамваи все еще ходят до 6 часов вечера; они всегда битком набиты. <...> В часы пик вагоны обвешаны гроздьями людей, которым, кажется, уже не за что держаться. Многие из них срываются и попадают под вагон.

Магазины. Во всем Петрограде осталось, пожалуй, всего с полдюжины магазинов. Есть государственный магазин фарфора <…> и несколько цветочных магазинов. Поразительно, что цветы до сих пор продаются и покупаются в этом городе, где большинство оставшихся жителей почти умирает с голоду.

Автомобили 1-го Автобоевого отряда ВЦИК. 1920 год

Автомобили 1-го Автобоевого отряда ВЦИК. 1920 год

Автомобили. Автомобильная езда состоит из чудовищных толчков и резких поворотов. Уцелевшие машины заправляют керосином. Они испускают облака бледно-голубого дыма, и, когда трогаются с места, кажется, что началась пулеметная перестрелка.

Торговля. Всякая торговля сейчас называется «спекуляцией» и считается незаконной. Но на мелкую торговлю из-под полы продуктами и всякой всячиной в Петрограде смотрят сквозь пальцы, а в Москве она ведется совсем открыто, потому что это единственный способ побудить крестьян привозить продукты. <…> Любая железнодорожная станция превратилась в открытый рынок. На каждой остановке мы видели толпу крестьян, продающих молоко, яйца, яблоки, хлеб и т. д.

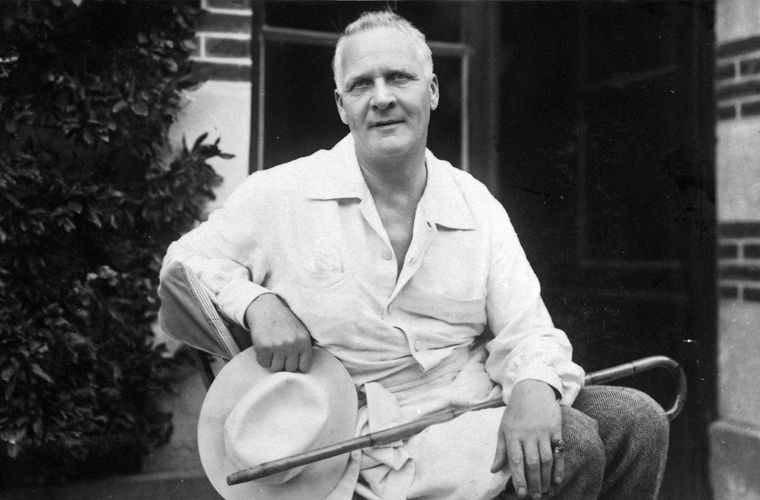

Бессмертный бас Федор Шаляпин. 1920 год

Бессмертный бас Федор Шаляпин. 1920 год

Театры. Как это ни поразительно, русское драматическое и оперное искусство прошло невредимым сквозь все бури и потрясения… <...> Оказалось, что в Петрограде каждый день дается свыше сорока представлений, примерно то же самое мы нашли в Москве. <…> Пока смотришь на сцену, кажется, что в России ничто не изменилось; но вот занавес падает, оборачиваешься к публике, и революция становится ощутимой. Ни блестящих мундиров, ни вечерних платьев… <…> В большинстве случаев билеты бесплатны. На одно представление их раздают, скажем, профсоюзам, на другое — красноармейцам, на третье — школьникам и т. д.

Дом с достатком. Шаляпин, несомненно, одно из самых удивительных явлений в России в настоящее время. Это художник, бунтарь; он великолепен. <...> Шаляпин наотрез отказывается петь бесплатно и, говорят, берет за выступление 200 000 руб. — около 15 фунтов стерлингов; когда бывает особенно трудно с продуктами, он требует гонорар мукой, яйцами и тому подобным. <…> Поэтому его дом, быть может, последний, в котором сохранился сейчас относительный достаток. Революция так мало коснулась г-жи Шаляпиной, что она спрашивала нас, что сейчас носят в Лондоне. Из-за блокады последний дошедший до нее модный журнал был трехлетней давности.

Снятие драгоценного оклада с иконы во время изъятия церковных ценностей в одном из московских храмов. 1921 год

Снятие драгоценного оклада с иконы во время изъятия церковных ценностей в одном из московских храмов. 1921 год

Десять тысяч крестов московских церквей все еще сверкают на солнце. На кремлевских башнях по-прежнему простирают крылья императорские орлы. Большевики или слишком заняты другими делами, или просто не обращают на них внимания. Церкви открыты; толпы молящихся усердно прикладываются к иконам... <…> Особенной популярностью пользуется знаменитая часовня чудотворной Иверской божьей матери возле Спасских ворот… <…> Как раз напротив нее на стене дома выведен в рамке знаменитый ныне лозунг: «Религия — опиум для народа». Действенность этой надписи, сделанной в начале революции, значительно снижается тем, что русский народ не умеет читать.

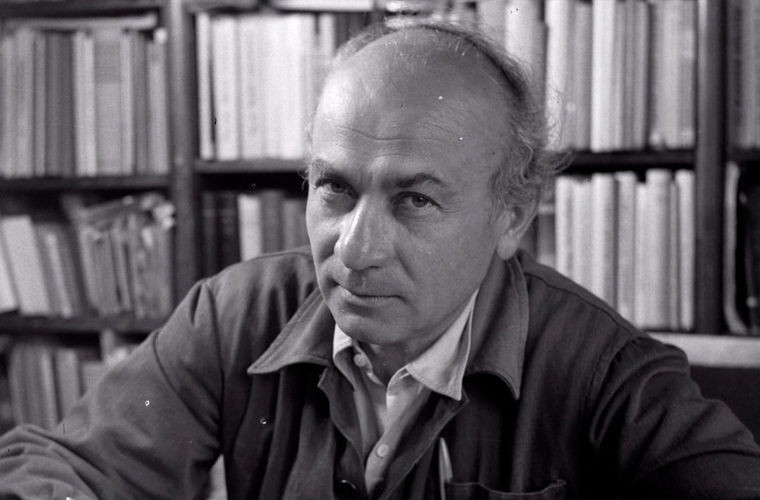

Дюла Ийеш, 1934 год

Дюла Ийеш

Дюла Ийеш

Новый мир. Паровоз, пыхтя, въезжает в большущие деревянные ворота, украшенные вырезанными из дерева же серпом и молотом, под которыми поместился советский герб. «Да здравствуют трудящиеся всех стран...» — по буквам разбираем мы надпись на воротах, несомненно, призванную символизировать вступление в новую эпоху, в доселе невиданный мир. <…> Оборачиваюсь назад — туда, где осталась Европа. «Коммунизм сметет границы между странами!» — гласит надпись по эту сторону ворот.

Обмен валюты. При обмене денег происходит первое мое знакомство с рублевой системой... <…> Суть заключается в том, что за один доллар золотом дают два золотых рубля — вернее, дали бы, если бы чеканили золотые рубли и если бы существовали золотые доллары... <…> Поэтому я получаю лишь чеки.

Строительство метро. Чуть ли не на каждом углу желтые горы земли высотой с дом <…>, тут и там грохочущие экскаваторы и землеройные машины... <…> Идет строительство метро! Наконец-то сбудется десятилетняя мечта москвичей, метро поглотит хоть часть бурного потока, который сейчас захлестывает город.

Открытая проходка шахты №26 столичного метрополитена. 1933 год

Открытая проходка шахты №26 столичного метрополитена. 1933 год

Урны. По всей Москве <…> на расстоянии ста метров одна от другой расставлены жестяные плевательницы размером с деревенскую сбивалку для масла. Они предназначены также и для мусора, как мне вежливо объяснил прохожий гражданин, когда я бросил было на землю обертку от упомянутого шоколада.

Московские очереди не имеют ничего общего с теми, что бытовали по всей Европе во время войны. Здесь это скорее признак дисциплинированности, чем необходимости. К примеру, я жду трамвая; если на остановке всего лишь пятеро, они тотчас выстраиваются один за другим. Точно такая же картина у газетных и табачных киосков: даже небольшое число людей норовит встать в затылок друг другу.

Общительность. После десятиминутного разговора расстаешься с новыми знакомцами, заверяющими тебя, что сделаешь их навек несчастными, если на другой день не придешь отужинать в кругу семьи… <…> Одного такого приглашения достаточно, чтобы навсегда войти в круговорот приятельства, дружеских пересудов, доверительных сообщений — всего того, что принято называть «светской жизнью».

Оленьи пруды (Сокольники). Москва, 1930 год

Оленьи пруды (Сокольники). Москва, 1930 год

Метод дискуссии. Русские — нация дискуссий, но дискуссий организованных. <…> Здесь при словопрениях говорит только один, а остальные терпеливо выжидают часа полтора, пока до них дойдет черед. Входишь в дом и по числу присутствующих заранее можешь определить, успеешь ли ты на последний трамвай.

Чувствительность. Глаза у русских по-прежнему на мокром месте, как и во времена расцвета классических романов. Особенно склонны они к слезам в порыве радости или растроганности. Одному молодому русскому писателю <…> я подарил свою самопишущую ручку... <…> Глаза его мигом заволокло слезами.

Вера в будущее. Как-то раз я запоздно засиделся в гостях у одного инженера… <…> При расставании хозяин дома дал мне в провожатые домработницу, чтобы довела до трамвайной остановки. Тротуары между новыми зданиями еще не были проложены, я то спотыкался о колдобины, то проваливался в выбоины.

— Не харашо, — заметил я, в очередной раз едва не потеряв равновесие.

— Будет харашо, — тотчас выпалила эта украиночка.