Речи, произнесенные Сталиным 3 и 5 марта, предвещали нарастание репрессий. И не только потому, что они призывали к усилению бдительности и доносительству, но и потому, что в них отсутствовало четкое определение врага.

Отныне скрывающимся врагом мог оказаться каждый – и тот, кто покрывал преступную деятельность, и тот, кто разоблачал ее (а вдруг это делалось для того, чтобы скрыть еще более опасных врагов?), и тот, кто открыто критиковал власть, и тот, кто мог скрывать свое истинное отношение к ней в потоке славословий и лести.

Репрессии, волнами распространявшиеся от изначально небольшого числа подозреваемых, перекатываясь с одного человека на другого, захлестнули в итоге огромное количество людей. Репрессии поддерживала культивируемая в стране атмосфера разоблачений, а также служебное рвение сотрудников НКВД.

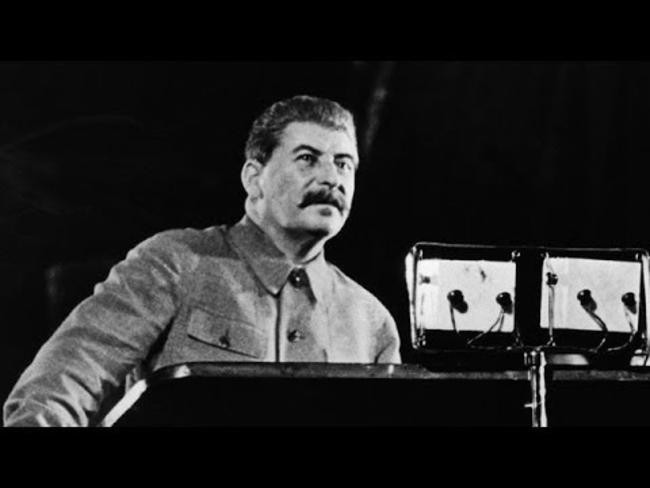

Выступление Сталина 1937 год.

Выступление Сталина 1937 год.

Из конфискованного дневника

Сохранились , самоучка из крестьянской семьи, пока его не арестовали за так называемую «контрреволюционную деятельность» (в качестве доказательств использовались дневники). Николаев был расстрелян, так как не скрывал даже на допросах своего отрицательного отношения к деятельности властей. Выдержки из записей Николаева как нельзя более точно воспроизводят картины того времени:

«Подчас никто не знает, что делается не только в одном городе, но даже на соседней улице одного города: исчез человек и нет его, куда девался – никто не знает. И родные или не знают, или им под страшной угрозой запрещено говорить… Вчера мне передавали из достоверных источников о том, что каждую ночь привозят два-три автомобиля расстрелянных людей-трупов в крематорий в Донском монастыре (теперь, конечно, как и все монастыри в России, упраздненном) и сжигают, и это я слышу уже не в первый раз и от лиц, заслуживающих полного доверия».

В стенах монастыря с 1927 года был устроен первый в Москве крематорий. С 1929 года Донское кладбище использовалось для тайного захоронения жертв политических репрессий.

Еще выдержки из дневника:

«Тихо, мрачно, всюду шпионы, то и дело шмыгают темные кареты, и действительно темные, т.к. не имеют не только, как ранее, хотя маленького окошечка, но даже и отдушины. И вот эти «черные вороны», как их зовут, шмыгают по улицам Москвы, а ночью их количество увеличивается в десять раз. Жутко».

«То и дело слышишь, что всюду идут обыски, аресты, все суды переполнены людьми, которых судят за то, за что бы ранее только поощряли. Все тюрьмы переполнены. Все дорого, недоброкачественно и почти ничего нет, что составляет первую необходимость. Исповедуется террор, насилие. Все обязаны работать в принудительном порядке, и притом только лишь из-за куска насущного хлеба. Никто не имеет права разинуть рта, все уже стали бояться что-либо в своем уме и мышлении подумать, не только горько сказать о своем бедственном и голодно-рабском положении вслух. Все разрушено, все старинные памятники разрушаются и уничтожаются. Что-то дикое творится, люди стали друг друга бояться…»

«Зачем же такая болтовня, как устная, так и газетная. Ведь все, поголовно все знают, что творится в России что-то кошмарное, жуткое, и все это исключительно оттого, что Россией управляют люди – враги России и русского народа, не имеющие никакого понятия о государственном устройстве, придумавшие утопическую, бессмысленную систему какой-то «колхозной» жизни народа, и которая проводится исключительно одним только принуждением и террором…»

«…явилась смута, и пришли с каторги чуждые стране и русскому народу преступные люди, захватили в свои руки власть над русским народом и стали проделывать эксперимент за экспериментом».

Прокурор СССР А. Я. Вышинский (в центре), гособвинитель на показательных московских процессах

Прокурор СССР А. Я. Вышинский (в центре), гособвинитель на показательных московских процессах

Трагические «казусы»

Многих сажали за длинный язык, или просто глупые выходки. Как вспоминал журналист О. Н. Любченко, который в предвоенные годы, ребенком, жил на Арбате, у его соседей по квартире гостила родственница из деревни Фекла. Она страдала психическим расстройством, и время от времени ее помещали в больницу. Перед этим, когда уже начиналось обострение, она выкидывала какое-нибудь коленце. Чаще всего напивалась, раздевалась донага на улице и начинала отплясывать. Еще дородная женщина любила подойти к милиционеру, развернуться и дать ему в ухо… Когда ее приводили в отделение, она предъявляла справку, что находилась на лечении в психбольнице, и ее, конечно, тут же отпускали.

В 1937 году она поехала домой в деревню, вышла на своей станции, напилась и стала буянить. Охранной справки при ней не было. В милиции на вопрос, кто такая, она заявила, куражась: «Я попова жена, еду колхоз поджигать!». Никому не нужно было проверять ее родство с духовенством, к которому она не имела никакого отношения, нужно было выполнять план по арестам, а тут рыбка сама заплыла в сети. Ее упекли на десять лет.

Показательно еще одно дело 1937 года. История вызывала бы истерический хохот, если бы невинными людьми не занялось НКВД.

9 августа 1937 года в Комиссию партийного контроля при ЦК ВКП(б) некий товарищ Глазко (управляющий московской областной конторы Метизсбыта) принес образец маслобойки, изготовленной на заводе №29, лопасти которой «имеют вид фашистской свастики». А в 37-м ко всем формам проявления фашизма, как известно, относились отрицательно.

Проверка установила, что злосчастную маслобойку конструировал в тресте ширпотреба старший инженер Тучашвили, а цех ширпотреба завода № 29 добавил вторую лопасть, установив ее перпендикулярно первой. В результате «расположение лопастей приобрело вид фашистской свастики». Кстати проверяющие тут же уточнили, что начальник цеха Краузе – немец по национальности, хотя и член ВКП(б) с 1924 года. Окончательную конструкцию маслобойки утвердил начальник треста ширпотреба Тарский. Такая форма была особенно продуктивна. Кто мог подумать, что отдельным товарищам свастика будет мерещиться везде.

За два года таких маслобоек сделали 56000 штук, израсходовав около 70 тонн дорогостоящего металла. В результате маслобойки решили изъять, что обошлось государству в копеечку, а дело на несчастных конструкторов и управленцев, которые вовремя не прекратили производство злополучных изделий, передали в НКВД. И полетели головы… Подобных казусных и трагичных дел было огромное количество…