Александр Дейнека

Автопортрет Александр Александрович Дейнека 1948,

Автопортрет Александр Александрович Дейнека 1948,

В 1948-м, когда был написан этот автопортрет, Дейнеке было 49. Он был заслуженным деятелем искусств РСФСР, профессором кафедры монументальной живописи. Так зачем ему — признанному мастеру, солидному человеку, без пяти минут юбиляру — понадобилось выходить к публике в трусах?

Дейнека всегда интересовался обнаженной натурой. Розовые, парнЫе, подтянутые строители коммунизма с его полотен никогда не злоупотребляли одеждой, придавая трудовым советским будням очертания едва ли не древнегреческого мифа. Нет сомнений в том, что Дейнека подписался бы под пассажем своего приятеля Маяковского про «бронзу мускулов и свежесть кожи». Позируя самому себе без галстука, он как бы сливался в едином физкультурном порыве с той страной, которую сам придумал и без устали воспевал. Впрочем, была и другая причина.

Это был непростой период. Художника упрекали в формализме, в том, что он поддался влиянию — разумеется, тлетворному — модернистов. Из руководителя Московского института прикладного и декоративного искусства его разжаловали в рядовые преподаватели. Его критиковали. Его картины признавали «идейно несостоятельными». И Дейнека написал себя таким — в распахнутом халате, боксерских трусах, с читающейся во взгляде готовностью отстоять следующие раунды, сколько бы их не потребовалось.

Он, конечно, слукавил. В 49 он — в прошлом боксер — был уже массивен и полноват. Свой брюшной пресс он приукрасил так же, как обычно приукрашивал советскую действительность. Но сделал это не из тщеславия. Дейнека считал, что красоту экономить нельзя, цитировал в интервью Стендаля («Никогда еще уродливое не было в такой чести»), искренне недоумевал, почему молодые художники «пишут таких уродов и кретинов». Он был патриотом. Он верил: для того, чтобы иные модернисты смотрели-завидовали, советскому художнику не требуется широких штанин.

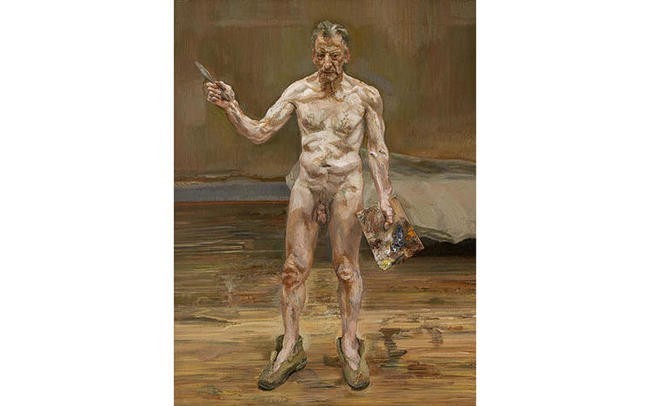

Люсьен Фрейд

Художник за работой, отражение Люсьен Фрейд 1993

Художник за работой, отражение Люсьен Фрейд 1993

В сравнении с автопортретом Дейнеки автопортрет Люсьена Фрейда, написанный в 93-м — следующий уровень доверительности: ни льстивых кубиков брюшного пресса, ни прямого решительного взгляда, ни трусов. «Докучливому и беспокойному соседу» (как отзывался о Фрейде критик Джон Расселл), сатиру в стоптанных башмаках — 71, но выглядит он старше. Увядшая плоть, потухший взгляд. Художник выглядит потерянным и беспомощным, кажется, он силится вспомнить, что и зачем делает. Сколько он стоит так с мастихином в руке — час, неделю, месяц? Дейнека верил, что человек — это красиво. Фрейду было интересно фиксировать, как человек превращается в тлен — он был приверженцем «агрессивной антисентиментальности». Судя по автопортрету, не испытывал Фрейд излишней сентиментальности и по отношению к себе.

В этом не было сверхидеи, концепции, авторской позиции. Фрейд не верил в «свободную волю» и считал, что «люди просто делают то, что им приходится делать». Его предназначением было наблюдать и фиксировать.

Впрочем, его авторская воля периодически выходила за границы предопределения. Кэролин Блэквуд — писательница и вторая жена Фрейда — говорила, что его картины это «не снимки физического облика модели в конкретный момент истории, а пророчества». Даже молодых и упругих Фрейд — сознательно или нет — состаривал не хуже приложения FaceApp.

К слову, работал Фрейд медленно. Дэвид Хокни, к примеру, утверждал, что позировал Фрейду не менее 100 часов — возможно, его модели состаривались и увядали в процессе.

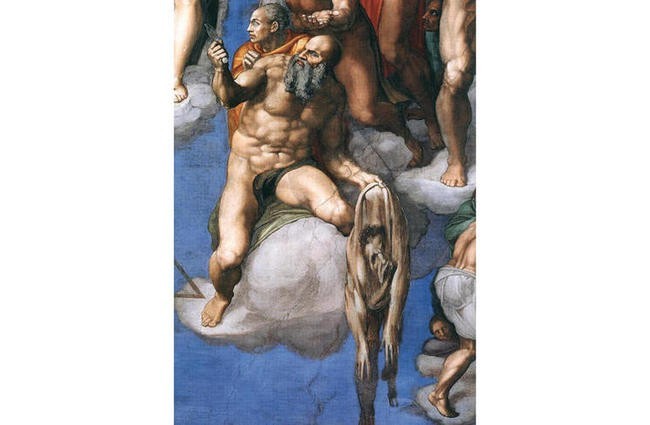

Микеланджело Буонарроти

Страшный суд. Святой Варфоломей Микеланджело Буонарроти 1512

Страшный суд. Святой Варфоломей Микеланджело Буонарроти 1512

Если Фрейд так пристально разглядывал поры на коже своих моделей, что, кажется, хотел влезть прямиком им под шкуру, то Микеланджело, случалось, эту шкуру просто спускал. На знаменитой фреске «Страшный суд» он, в числе прочих, изобразил святого Варфоломея с содранной с грешника кожей в руке. Искусствоведы сходятся во мнении, что грешник (вернее то, что от него осталось) — это сам Микеланджело. По поводу причины появления столь жуткого автопортрета единодушия нет.

Самая очевидное объяснение: Микеланджело — человек богобоязненный и склонный к припадкам самобичевания — визуализировал таким образом свою мечту об искуплении грехов.

Существует и версия о том, что художник живописал тяготы своего титанического труда. Известно, что Микеланджело был одержим работой (только «Страшный суд отнял у него четыре года жизни): ел только для того, чтобы не умереть, а спать ложился в рабочей одежде — переодеваться попросту не было сил. Когда подмастерья стаскивали с него сапоги, вместе с ними буквально слазила кожа.

Бытует и маргинальная версия о том, что этот автопортрет — зашифрованный протест: художник якобы расписывал Сикстинскую капеллу против своей воли.

Кое-кто считает, что Варфоломей подозрительно похож на Пьетро Аретино — публициста, драматурга, сатирика, «праотца журналистики» и известного критика Микеланджело.

Впрочем, нельзя исключать и самого простого: не имея времени искать для «шкуры» натурщика, художник просто использовал того, что всегда был у него под рукой.

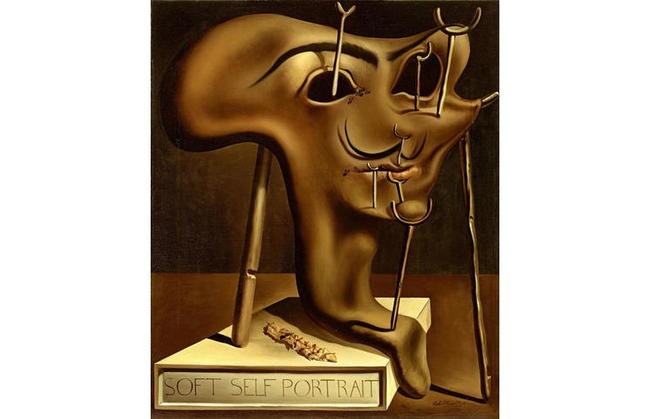

Сальвадор Дали

Мягкий автопортрет с жареным беконом Сальвадор Дали 1941

Мягкий автопортрет с жареным беконом Сальвадор Дали 1941

Не исключено, что «Мягкий автопортрет» Дали — это реверанс в сторону той самой шкуры Микеланджело. Дали действительно без устали цитировал Микеланджело в целом и росписи Сикстинской капеллы в частности. И хотя жертвенный пафос был ему несвойственен, версия кажется правдоподобной — вот и кусочек бекона говорит в пользу этой мясницкой теории.

Впрочем, трактовать «Мягкий автопортрет», как и любую другую работу художника можно бесконечно разнообразно. Нечто аморфное и растекшееся, костыли — это непременные атрибуты иконографии Дали, так что автопортрет может быть просто очередным пластическим экспериментом. Или более конкретной позой: на пьедестале не сам Дали, а его образ в общественном сознании — податливый, изменчивый, формирующийся подпорками эксцентричных выходок.

Или так: неутомимый провокатор Сальвадор Дали снова предлагает публике и критикам отведать чего-то мягкого и коричневого. Не факт, что подтаявшего шоколада.

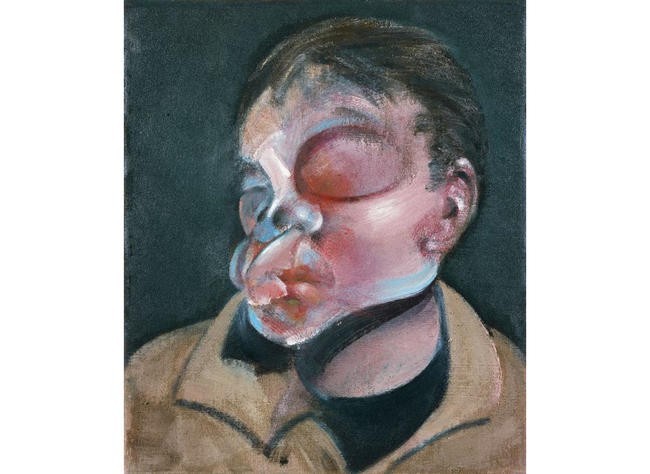

Фрэнсис Бэкон

Автопортрет с поврежденным глазом Фрэнсис Бэкон

Автопортрет с поврежденным глазом Фрэнсис Бэкон

Фрэнсис Бэкон был хроническим алкоголиком, запойным игроком, геем (до 1967-го это в Англии считалось в Англии уголовным преступлением), бузотером, словом, вполне аморальным типом. А вот руки он никогда не распускал — при всех особенностях его натуры, драчуном он определенно не был.

В его жизни был случай, когда Бэкон едва не лишился глаза. Его крепко поколотил один из любовников — Питер Лейси. Впрочем, с Лейси он расстался задолго до того, как написал «Автопортрет с поврежденным глазом».

Так что же хотел сказать нам автор своим произведением? Пересказать биографический эпизод 15-летней давности? Показать уязвимость и беззащитность художника перед судом общества? Живописать хрупкость человеческого бытия в контексте ужасов XX века? Ответ на все эти вопросы — разумеется, «нет».

Возможно, Бэкон увидел фото какого-нибудь боксера в одном из спортивных журналов, которыми его мастерская всегда была завалена до потолка. И решил «примерить» кровоподтек, словно платье или чулки (наряжаться Фрэнсис любил). Хотя, скорее всего, с этим автопортретом произошло то же, что и с абсолютным большинством его шедевров: просто так вышло.

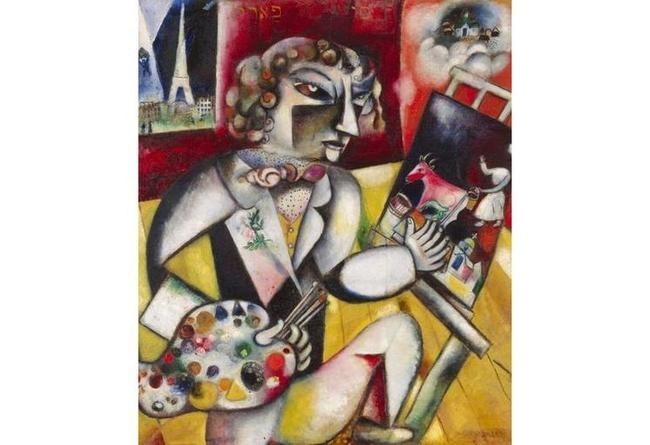

Марк Шагал

Автопортрет с семью пальцами Марк Захарович Шагал 1913

Автопортрет с семью пальцами Марк Захарович Шагал 1913

«Автопортрет с семью пальцами» Шагал написал во время своей первой поездки в Париж. Совсем юношей он покинул пропахший селедкой Витебск и оказался в сердце европейской культурной жизни — неудивительно, что Марк Захарович пребывал в некотором смятении. Исследователи его творчества полагают, что в этом автопортрете отразился весь тот душевный, культурный и религиозный хаос, который поглотил 24-летнего Шагала в Париже.

С одной стороны его влекла эта новая, бедная, но свободная и полная впечатлений жизнь. Здесь можно было посмотреть на полотна Мане и Милле, можно было столкнуться на перекрестке с живым Дега, можно было работать голышом (у него, наконец, была пусть крошечная, но зато своя собственная комната). Здесь краски Шагала, по определению его бывшего ментора Бакста, впервые начали «петь». С другой, Шагал отчаянно тосковал по родине: селедку он любил, кроме того, в Витебске у него осталась невеста. Вот почему Эйфелева башня за окном уравновешивается как бы парящей в облаках православной церквушкой, а в верхней части картины написано на идише «Париж» и «Россия». В таком душевном смятении, находясь между двумя мирами, немудрено немного напутать с пальцами.

Впрочем, по этому поводу существует две «научные» версии. Согласно одной, семь пальцев — это рифма с библейским семисвечником менорой. По другой, это иллюстрация к идиоме на идише, которая переводится как «работать семью пальцами» — быстро и ловко.

Впрочем, есть и высказывание Шагала по этому поводу: «Я стараюсь создать такой мир, где дерево может быть непохожим на дерево, где я сам могу вдруг заметить, что у меня на правой руке семь пальцев, а на левой только пять. В общем, такой мир, где все возможно, где нечему удивляться, но вместе с тем тот мир, где не перестаешь всему удивляться».

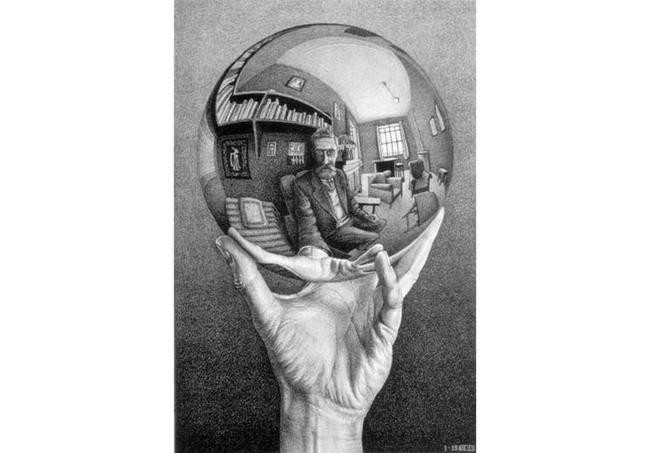

Мауриц Эшер

Рука с отражающей сферой Мауриц Корнелис Эшер 1935

Рука с отражающей сферой Мауриц Корнелис Эшер 1935

Принято считать, что слабое здоровье помешала Маурицу Эшеру стать архитектором (о чем он мечтал с детства). Это не вполне так. В определенном смысле он эту мечту осуществил. Образы, рождавшиеся в его удивительной голове, он, скорее, не рисовал, а проектировал и возводил. Главной темой его гравюр, панно и мозаик было то, чего быть не может. Мастер иллюзий, автор многочисленных визуальных мемов, от которых нормальный мозг сворачивается лентой Мебиуса, он заставлял водопады течь снизу вверх, наполнял замкнутые пространства своей невозможной парадоксальной логикой, сталкивал силуэты в диалектическом поединке, в ходе которого черное превращалось в белое, а, например, рыбка — в селезня. Чем-то подобным занимались архитекторы сновидений в фильме Кристофера Нолана «Начало» (к слову, беззастенчиво Эшера цитирующего).

В общем, по меркам Эшера автопортрет в отражающей сфере может показаться слишком нормальным и даже скучным. Впрочем (как и с другими произведениями автора), это как посмотреть. При желании, в автопортрете можно увидеть не только искажение перспективы и хипстерские усы Эшера, но и оммаж знаменитой картине Яна ван Эйка (поклонником которого Мауриц был уже в позднем младенчестве). Вот вам и пространственно-временной континуум в действии.

Гюстав Курбе

Автопортрет (Раненый мужчина) Гюстав Курбе 1855

Автопортрет (Раненый мужчина) Гюстав Курбе 1855

Многие рисовали себя тяжело больным или умирающими. Для кого-то это было отголоском реальных жизненных коллизий, для кого-то — отражением внутренних переживаний, для кого-то — терапией. Макабрические фантазии Мунка были следствием его болезненного романа с Туллой Ларсен. Гойя писал себя больным, потому что болел. Дюрер изображал себя «мужем скорбей», поскольку был несчастен. Дали — напротив, вспоминал о своих детских хворях с приязнью: когда он болел, все внимание близких было сосредоточено на нем.

И только Гюстав Курбе писал себя смертельно раненым из чистого нарциссизма. Он нравился себе в любом амплуа — в отчаянье, при смерти, в раздумьях или неге, с виолончелью, трубкой или с собакой. Он примерял эмоции, образы или сюжеты, как модница — наряды в бутике. Верно, драматического накала его автопортретам столь откровенное самолюбование не добавляло. Впрочем, Гюстава можно понять — он, в самом деле, был очень хорош собой.

Караваджо

Давид с головой Голиафа Микеланджело Меризи де Караваджо 1610

Давид с головой Голиафа Микеланджело Меризи де Караваджо 1610

Кровожадный гений Караваджо всегда живо интересовался обезглавливанием — очевидно, его завораживал этот процесс. Художник старался не пропускать публичных казней, и возвращался к этой теме снова и снова, рисуя то Иоанна Крестителя, то Олоферна, то Голиафа. Искусствоведы нередко обнаруживают автопортреты Караваджо в этих отрубленных головах. Впрочем, одна из картин мастера — «Давид с головой Голиафа» — стоит особняком. Бытует мнение, что художник наделил своими чертами и Давида, и Голиафа: первый — это Караваджо юный, второй — зрелый и матерый.

Если принять такую гипотезу, картина обретает множество дополнительных смыслов — подтекстов, которых сам Караваджо, разумеется, туда не вкладывал. Тут и расхожая мудрость о том, что мы — худшие и опаснейшие из своих врагов. И аллегорическая победа свежего юношеского восприятия над опытом и мастерством. И нарциссизм с мазохистским оттенком: обезглавивший себя Караваджо выглядит меланхолично-печальным, но кинжал, расположенный самым приапическим образом, выдает его, так сказать, с головой.

Люсьен Фрейд, к слову, говорил, что кого бы ни рисовал художник, в итоге все равно получается автопортрет . Люсьен знал, о чем говорит — как-никак, он племянник психоанализа.

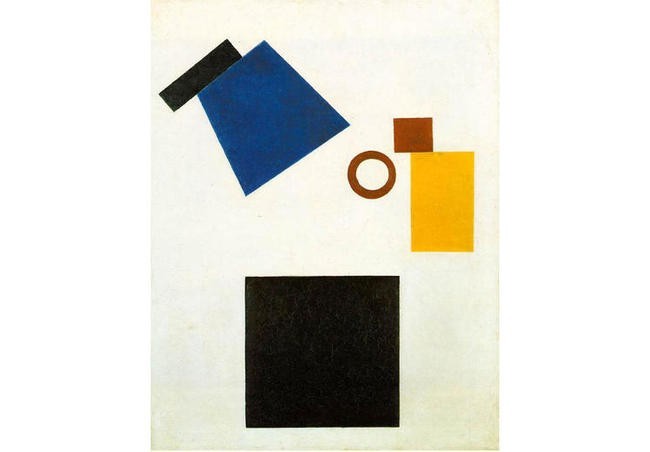

Казимир Малевич

Супрематизм: Автопортрет в двух измерениях Казимир Северинович Малевич 1915

Супрематизм: Автопортрет в двух измерениях Казимир Северинович Малевич 1915

Взглянув на этот автопортрет, случайный зритель в лучшем случае пожмет плечами. Возможно, он заметит, что это профиль: пустой круглый глаз, желтый клюв, что-то вроде синей фески на условной голове. И, конечно, черный квадрат — основа, фундамент, «скелет» и «нутро» Малевича.

Но человек, имеющий представление о характере и привычках художника, непременно испытает чувство пронзительного узнавания.

Противоречивость его натуры, его лукавство, его постоянное стремление эпатировать, провоцировать, возмущать и в тоже время быть услышанным и понятым — столь точного психологического портрета не написал бы и Серов.

Только Малевич, ратовавший за «ноль форм и смыслов» мог назвать это автопортретом и заставить публику выискивать в супрематической композиции антропоморфные признаки. Только Малевич мог проповедовать отказ от традиционного живописного нарратива средствами этого самого нарратива. Конечно! Вот же он, как живой, ни с кем не перепутать!