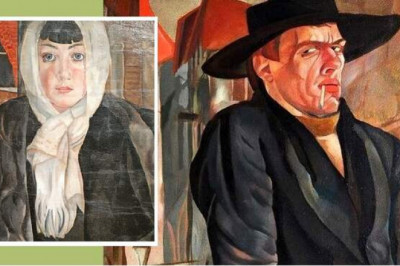

Микеланджело и части тела: шесть «анатомических» историй из жизни великого мастера эпохи Возрождения

Рука ребёнка

Мадонна Брюгге. Фрагмент. Микеланджело Буонарроти 1505

Мадонна Брюгге. Фрагмент. Микеланджело Буонарроти 1505

Из Болоньи Микеланджело вернулся во Флоренцию совсем без денег. Не то чтобы ему было много нужно — он, наоборот, отличался редкостным аскетизмом. Но вот уже и отец, Лодовико Буонарроти, намекает: пора, пора бы зарабатывать по-человечески, раз уж на третьем десятке решил опять пожить в отцовском доме.

Лодовико Буонарроти имел веский повод жаловаться на жизнь. Такие ожидания, такие надежды! Ведь подростком его второй сын был любимцем всесильного правителя Флоренции Лоренцо Медичи, жил у того под крышей почти как сын — какие блестящие перспективы! Но Лоренцо умер, а его наследника, ничтожного Пьеро, флорентийцы изгнали из города. Микеланджело тогда, опасаясь расправ, бежал в Венецию, а потом — в Болонью. Там он тоже сразу попал под опеку самого влиятельного лица города, Джанфранческо Альдовранди. Но тот не спешил завалить молодого скульптора заказами. Альдовранди придумал себе светское развлечение. Перед собравшимися гостями он раскрывал том «Божественной комедии», начинал с выражение декламировать дантовские терцины и вдруг прерывался на полуслове, многозначительно глядя на флорентийца. Микеланджело понимал, чего ждёт от него публика. С того места, где остановился хозяин дома, он продолжал читать Данте по памяти. Осечек почти не бывало: великую (и по размерам тоже) поэму он знал наизусть. В конце концов, ему надоело работать местной достопримечательностью и «говорящей головой», и он вернулся во Флоренцию. В дом отца — другого дома у Микеланджело не было.

Случались мелкие заказы, какая-то совсем ерунда. За вырученные деньги даже второсортного мрамора не купишь. А этот красивый дурак, Пьеро Медичи, не унаследовавший ни благородства, ни обаяния, ни страсти к искусству своего отца Лоренцо, только довёл Микеланджело до бешенства, когда опять появился во Флоренции. Позвав в свою резиденцию, чтобы дать изголодавшемуся по работе скульптору заказ, он попросил Микеланджело вылепить Геракла… из снега! Чертыхаясь, Микеланджело придал снежному изваянию сходство с Пьеро и испытал злорадное удовольствие, когда на следующий день снежный Геркулес растаял.

И вдруг — заказчик! Из Рима! Некто Бальони, посланник кардинала Рафаэля Риарио ди Сан Джорджо, явился в дом Лодовико Буонарроти, чтобы переговорить с его сыном. У Микеланджело от нетерпения даже холодок по спине пробежал. Но гость не спешил говорить о заказе. Пересмотрев мраморные руки и торсы в мастерской Микеланджело, он огорошил его вопросом:

— Вы могли бы нарисовать ручку ребёнка?

Конечно, Микеланджело удивился, но не слишком. В конце концов, это же он недавно лепил Геракла из снега — на этом фоне пропозиция гостя выглядела вполне вменяемой. И он нарисовал на обороте какого-то эскиза пухлую детскую ладошку. Такую выпуклую и объемную, какую мог изобразить только он.

Мужской торс со сжатыми руками и наброски рук Микеланджело Буонарроти 1512

Мужской торс со сжатыми руками и наброски рук Микеланджело Буонарроти 1512

Узрев нарисованную ладошку, гость немедленно обрадовался и почему-то засуетился:

— Так я и знал! Так я и говорил его Преосвященству: вашего псевдоантичного Купидона изваял кто-то из нынешних. Полагаю, это юное дарование из Флоренции — некто Микеланджело Буонарроти, не так давно он изумил всех барельефом «Мадонна у лестницы».

У Микеланджело от досады кровь прилила к лицу. Гость был прав: статуя Купидона, которую кардинал приобрёл как римскую древность, действительно была фальшивкой, очень качественной подделкой под антики. И не кто иной, как Микеланджело, хорошенько потрудился над тем, чтобы статуя сошла за античную.

В стыдном деле фабрикации фальшивки Микеланджело попутал не бес — если даже и так, то у беса было импозантное обличье римского арт-дилера Бальдассаре дель Миланези. Некоторое время назад он явился к молодому скульптору, сидящему без работы, с интересным предложением. «Вечный город», говорил искуситель, охватила сущая эпидемия. Местная знать, церковная верхушка — все сходят с ума по древностям. Рим буквально перерыт, раскопки не прекращаются даже ночью, каждый день из-под земли извлекается что-то редкое и ценное. Цены на антики взлетели. А не мог бы Буонарроти сделать что-нибудь — барельеф или скульптуру — в подражание древним? О, конечно же, мог бы — после его «Битвы кентавров» в этом не приходится сомневаться! А что, если придать изделию древний вид? Древность, безусловно, будет стоить дороже, чем работа начинающего скульптора.

И Микеланджело принял предложение Миланези, больше похожее на вызов. Дело было не в безденежье — просто ради монет он бы не взялся. Но включился соревновательный азарт: он точно сделает не хуже древних! Он утрёт нос снобам, ценителям искусства, и обведёт их вокруг пальца. Состарить скульптуру для него вообще не проблема. Сколько раз, еще учась в боттеге Гирландайо, Микеланджело с помощью песка, дыма и пепла виртуозно состаривал рисунки!

По совету дель Миланези Микеланджело высек из мрамора Купидона. А когда тот был готов, скульптор превратился в химика. Вот как малоаппетитный процесс изготовления фальшивки описан в романе Александра Махова: «Он тут же заполнил глиняный горшок калом из выгребной ямы, добавил гнили и всё залил скисшим молоком; затем размельчил ступкой содержимое горшка, полученной жидкой кашицей тщательно обмазал фигуру Купидона. Дав изваянию немного пообсохнуть на солнце, он захоронил его в вырытой в саду яме. Недели через три операция была завершена. Извлечённый из земли Купидон был неузнаваем — мрамор потемнел, покрывшись „вековой“ патиной».

И вот теперь разоблаченный молодой мастер стоял перед кардинальским агентом и слушал о том, что сам Папа не одобряет такие экзерсисы.

— Так что же, я навлёк на свою голову проклятие?

— Наоборот: кардинал ди Сан Джорджо приглашает вас в Рим, он обещает вам работу и кров у себя во дворце.

Мадонна у лестницы Микеланджело Буонарроти 1490,

Мадонна у лестницы Микеланджело Буонарроти 1490,

Грудь жены каменотеса

Краски никогда не приносили Микеланджело такого глубокого удовлетворения, как мрамор. Резец он предпочитал кисти. Так было всегда. Даже во время работы над великими фресками Сикстинской капеллы продолжал подписывать письма Michelagnolo scultore in Roma — «Микеланджело скульптор. Рим».

Страсть к камню, шутил Микеланджело, передалась ему с грудным молоком.

Его мать, 19-летняя хрупкая Франческа ди Нери ди Миниато дель Сиена, даже не думала прикладывать новорождённого к груди. Если ей и были чужды аристократические предрассудки о том, что кормление грудью свойственно только простолюдинам, она все равно после сложных родов оказалась крайне слаба. Микеланджело, названный в честь Архангела Михаила, был, несмотря на юный возраст роженицы, уже вторым её ребёнком. Беременность протекала непросто. Приблизительно в середине срока Франческа упала с лошади. Никто из приглашённых её мужем докторов не брался предсказать исход беременности. Отцу ребёнка, мэру городка Капрезе Лодовико Буонарроти, казалось невероятным везением то, что мальчишка родился здоровым. Когда нянька совала ему рожок с разведённым козьим молоком, он плевался и сердито кричал, обнаруживая врождённую строптивость — ту, которая станет притчей во языцех, когда Микеланджело сделается знаменит.

Зенобия Микеланджело Буонарроти 1525

Зенобия Микеланджело Буонарроти 1525

На семейном совете было решено везти полуторамесячного Микеланджело в родовое поместье Сеттиньяно, близ Флоренции, славящееся своими мраморами и изобилующее каменоломнями. Там жила бабка Микеланджело, которая очень удачно пристроила младенца молодой соседке — пышногрудой, дородной и доброй Маргарите, только что разрешившейся третьим ребёнком. Маргарита была замужем за местным каменотёсом Доменико де Джованни Бертини, которого из-за маленького роста и тщедушной комплекции все звали «Тополино» — мышонок. Трое их сыновей, включая Энрике, молочного брата Микеланджело, тоже станут каменотёсами.

И, конечно, для Микеланджело это была судьба. Проведя детские годы в Сеттиньяно, среди нагромождений мраморных глыб, каменной пыли и монотонных ударов молота, он влюбился в камень. Очень рано он научился разбираться в его зернистости, качестве полировки, плотности, мог даже на глазок определять его вес.

Когда Микеланджело было пять или шесть, его матери не стало. Изнуренная частыми беременностями, Франческа умерла, родив Лодовико Буонарроти пятого сына. Сколько психоаналитических трудов написано о том, что тяжёлый и замкнутый характер Микеланджело сформировался от недостатка материнской любви и ласки. Ну, а мамой, заезжая время от времени в Сеттиньяно, он в шутку звал мону Маргариту.

«Мадонна у лестницы», первый барельеф Микеланджело, который сразу же принёс начинающему скульптору известность, — это не только акт поклонения Пречистой Деве, но и дань уважения женщине, которая его выкормила. Трое путтов, балующихся на лестнице, — намёк на сыновей Маргариты, плечом к плечу с которыми Микеланджело рос.

Выбрав вполне распространенный иконографический тип — «мадонна дель латте», мать кормящая — Микеланджело, как никто знающий толк в человеческой наготе, все-таки не стал изображать свою Мадонну с открытой грудью. Грудь натурщицы, позирующей художнику, могла бы стать предметом любования и эстетического наслаждения. Но Микеланджело подразумевал другую грудь — ту, которая его вскормила. И потому целомудренно спрятал её за головкой ребенка.

Беззубое совершенство

Тринадцати лет Микеланджело поступил учиться в боттегу братьев Гирландайо. Его отец, известный скаред, обернул дело так, что братья ему еще и приплатили, чтобы взять к себе в мастерскую талантливого мальчишку. Договор был составлен на три года, но проучился в боттеге Микеланджело всего год. Рано осознав, что скульптура ему стократ милее живописи, перешёл учиться к скульптору Бертольдо ди Джованни, которому правитель Флоренции Лоренцо Медичи поручил создать школу скульптуры.

Возглавляемая Бертольдо школа располагалась в садах Медичи. Там вместо деревьев под открытым небом «росли» скульптуры — драгоценная коллекция греческих и римских древностей, собранная несколькими поколениями семейства Медичи. Микеланджело мог бродить среди изваяний часами. И однажды, увидев античную маску фавна, он почувствовал, что готов.

Вазари рассказывает, как Микеланджело «осмелевший, по прошествии всего нескольких дней начал воспроизводить в куске мрамора находившуюся там голову фавна, старого, дряхлого и морщинистого, с попорченным носом и смеющимся ртом».

Скульптура, изображающая Микеланджело за работой над головой фавна.

Скульптура, изображающая Микеланджело за работой над головой фавна.

Микеланджело в это время лишь 14, самое большее 15. Он еще, можно сказать, по-настоящему не касался ни резца, ни мрамора. Это первая в его жизни скульптура, и она получилась удивительно удачной. Юноша, во-первых, очень точно воспроизвёл античный образец, а во-вторых, Микеланджело дал волю и своей фантазии — доработал фавну рот так, что у того в животном оскале стали видны все зубы и высунутый язык. Зубы вышли великолепными, словно жемчужины.

За этим занятием Микеланджело и застал некоронованный король Флоренции Лоренцо Медичи. Вот так этот момент воспроизведён в биографическом романе Марселя Бриона: «Кто во Флоренции не знал этого продолговатого лица, источавшего такой свет разума, что люди забывали о приплюснутом носе, словно затуманенном цвете кожи и о тяжелой, выступавшей вперед челюсти? Микеланджело, бывало, замечал его издали, когда этот посетитель, часто навещавший собор Св. Марка, прогуливался под сводами галерей, окружавших двор, в сопровождении эрудитов-монахов и своих придворных философов. Но тот никогда не подходил к нему, и он никогда не слышал его голоса. И вот теперь он обращался к нему, не отрывая своих темных глаз от маски фавна в руках мальчика…»

Фавн впечатлил Лоренцо — разве можно было ожидать от 14-летнего юнца такого совершенного исполнения? Но не в манере Медичи было напрямую выражать восхищение. Привыкший всегда и над всеми беззлобно подшучивать, он сказал Микеланджело:

— А ведь тебе следовало бы знать, что у стариков редко бывают целыми все зубы, скольких-то обязательно не хватает.

Не успели стихнуть шаги удалявшегося Великолепного, как Микеланджело выломал своему фавну зуб, а потом виртуозно обработал отверстие в десне, чтобы зуб казался только что вывалившимся из альвеолы.

Большинство биографов Микеланджело сходятся на том, что именно после этого случая Лоренцо Великолепный берёт Микеланджело под своё покровительство. Как рассказывает Вазари, «он послал за отцом его Лодовико и сообщил ему об этом, заявив, что будет относиться к Микеланджело как к родному сыну, на что тот охотно согласился. После чего Великолепный отвел ему помещение в собственном доме и приказал его обслуживать, поэтому тот за столом сидел всегда с его сыновьями и другими достойными и благородными лицами, состоявшими при Великолепном, который оказывал ему эту честь…». Кстати, отец Микеланджело опять не остался внакладе: «Все это время Микеланджело получал от синьора этого содержание для поддержки отца в размере пяти дукатов в месяц, и, чтобы доставить ему удовольствие, синьор подарил ему красный плащ, а отца устроил в таможне».

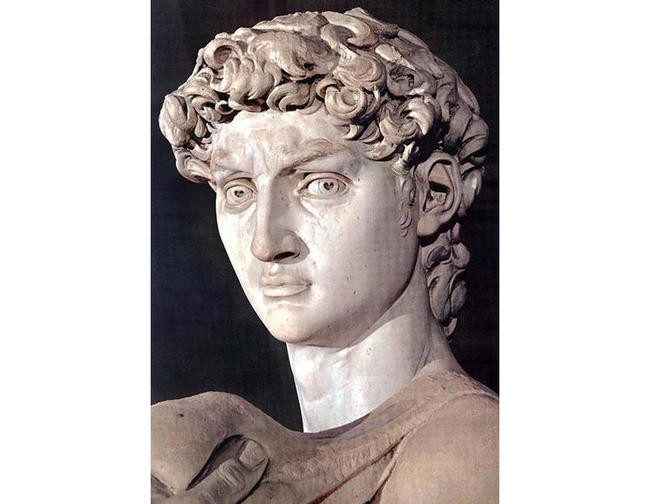

Давид. Фрагмент Микеланджело Буонарроти 1504

Давид. Фрагмент Микеланджело Буонарроти 1504

Нос Давида и нос Микеланджело

В 1461 году скульптор Агостино ди Дуччо не справился с работой, порученной ему Советом попечителей строительства соборов, и огромная повреждённая его резцом глыба мрамора осталась лежать на подворье одной из флорентийских церквей. Ровно 40 лет спустя, в 1501 году, решено было вернуться к её обработке. Тот же Совет попечителей стал искать исполнителя для статуи Давида. Она должна была символизировать мужество и храбрость граждан Флоренции, защитивших свой город от войск французского короля.

Предлагали работу многим, в том числе и уроженцу окрестностей Флоренции Леонардо да Винчи. Все отказывались: неудачный мрамор! А Микеланджело согласился — не исключено, что просто в пику своему вечному сопернику Леонардо.

Работа длилась три года, и с тех пор вот уже полтысячелетия микеланджеловский Давид — один из главных ориентиров человечества в сфере красоты. В четырёхметровой статуе прекрасно всё: от мускулов икр до волевого подбородка, от напряжённой шеи до кистей рук. Взгляд Давида выражает и заражает зрителя эмоцией, которую стали называть la terribilita. «Это не столько „устрашающая сила“, в буквальном смысле этого слова, — объясняет знаток античности Алексей Дживелегов, — сколько такое действие статуи или картины, которое способно вывести зрителя из спокойного состояния и заставить его с какой-то большой внутренней тревогой переживать свое впечатление».

Но нашлись у Микеланджело современники с альтернативным чувством прекрасного. Например, гонфалоньеру Флоренции Пьетро Содерини пришелся не по вкусу Давидов нос!

«Случайно тогда Пьеро Содерини взглянул вверх, статуя ему очень понравилась, — повествует Джорджо Вазари, — но когда он ее с разных сторон осмотрел, то сказал: «Нос у него, кажется мне, великоват». Приметив, что гонфалоньер стоит внизу гиганта и что зрение не позволяет ему увидать по-настоящему, Микельанджело поднялся на мостки, устроенные на высоте плеч статуи, и, быстро схватив в левую руку резец и щепотку мраморной пыли, рассыпанной на досках мостков, стал, легонько взмахивая резцом, понемногу сбрасывать пыль, оставив нос в прежнем виде. Потом, взглянув вниз на гонфалоньера, стоявшего и глядевшего, сказал: «Посмотрите-ка теперь». — «Теперь мне больше нравится, — ответил гонфалоньер, — вы придали больше жизни».

С носом, стало быть, остались все — и Давид, и гонфалоньер. Идеально прямой греческий нос был для Микеланджело, можно сказать, делом принципа. Ему самому еще в ранней юности подпортил профиль скульптор Торриджано ди Торриджани.

Мемуары еще одного скульптора, Бенвенуто Челлини, сохранили рассказ Торриджано о его ссоре с Микеланджело: «Этот Буонарроти и я ходили мальчишками учиться в церковь дель Кармине, в капеллу Мазаччо; а так как у Буонарроти была привычка издеваться над всеми, кто рисовал, то как-то раз среди прочих, когда он мне надоел, я рассердился гораздо больше обычного и, стиснув руку, так сильно хватил его кулаком по носу, что почувствовал, как у меня хрустнули под кулаком эти кость и хрящ носовые, как если бы это была трубочка с битыми сливками; и с этой моей меткой он останется, пока жив».

Микеланджело, столь же чувствительный к уродству, как и к красоте, говорили, стыдился своего обезображенного лица. Ну, а Торриджано, хотя и был отнюдь не бесталанным скульптором, навсегда остался в истории как «тот тип, который сломал Микеланджело нос».

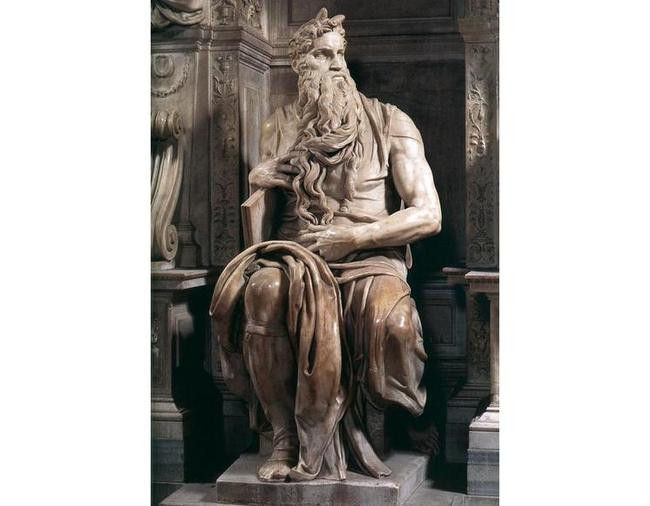

Гробница папы Юлия II. Моисей (фрагмент) Микеланджело Буонарроти 1515

Гробница папы Юлия II. Моисей (фрагмент) Микеланджело Буонарроти 1515

Колено пророка

«Но что Вам сказать о пресловутом Риме? — сообщал друзьям Илья Репин. — Ведь он мне совсем не нравится: отживший, мертвый город и даже следы-то жизни остались только пошлые, поповские… Там один „Моисей“ Микельанджело действует поразительно, остальное, и с Рафаэлем во главе, такое старое, детское, что смотреть не хочется… Галерей множество, но набиты такой дрянью, что не хватит никакого терпенья докапываться до хороших вещей, до оригиналов. Однако „Моисей“ Микельанджело искупает все…» «Всякий раз, читая о статуе Моисея слова „Это вершина современной скульптуры“, я испытываю радость, — словно бы вторит Репину Зигмунд Фрейд, — Ведь более сильного впечатления я не испытывал ни от одного другого произведения зодчества».

Моисей — не отдельная скульптура, а заглавная фигура целого архитектурно-мемориального комплекса, гробницы папы Юлия II. Той самой гробницы, которая навлекла на голову Микеланджело беды, позор, судебные разбирательства …

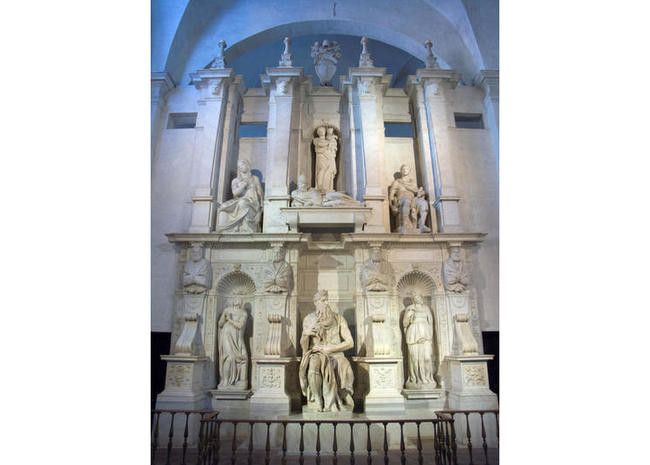

Гробница Папы Юлия II Микеланджело Буонарроти 1545

Гробница Папы Юлия II Микеланджело Буонарроти 1545

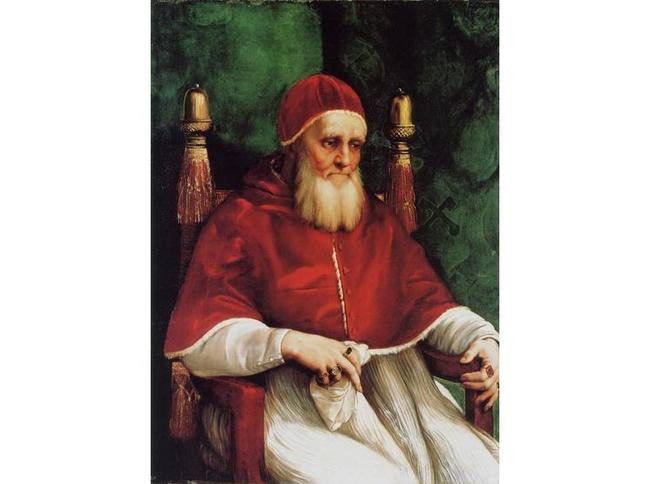

В истории Рима случались разные папы: сребролюбивые и развратные, консерваторы и реформаторы, люди, ведомые божественным промыслом и вполне случайные. Юлий II был самым воинственным папой. Время его понтификата запомнилось чередой войн: Рим противостоял то Венеции, то Франции, прирастал территориями, а сам Папа иногда даже возглавлял конное войско, неся впереди Святые Дары. Боевитость Юлия проявлялась не только в политике, но и в быту: иногда он поколачивал посохом строптивого Микеланджело и грозился столкнуть его с лесов. Микеланджело убегал от него, а потом снова возвращался: из тех 13 пап, которых скульптору суждено будет пережить, Юлий лучше всех понимал искусство, и, хотя и вечно торопил и мучил его претензиями, все же искренне любил Микеланджело.

Папа Юлий задумал грандиозное сооружение — собственную гробницу. Гигантский саркофаг с сорока фигурами выше человеческого роста. От проекта, сделанного Микеланджело, он пришёл в восторг, скульптору дали денег, чтобы он лично отобрал и переправил из Каррары самый лучший мрамор. Только вот дело, начинавшееся так грандиозно, скоро застопорилось. Папу осенило новой идеей — переписывать потолок Сикстины. Микеланджело, как ни пытался уклониться, вынужден был переквалифицироваться в живописцы. Стало не до гробницы. Потом умрёт Юлий, сменятся один за другим несколько пап, наследники Юлия подадут на Микеланджело в суд за невыполненные обязательства и растраченные деньги и выиграют разбирательство. Проект гробницы будет несколько раз переделываться, договора перезаключаться, вся эта выматывающая канитель с «незакрытым гештальтом» растянется без малого на сорок лет. Биографы Микеланждело называют ее не иначе как «трагедия гробницы».

Но одной лишь статуи Моисея, справедливо говорили современники, хватило бы, чтобы увековечить память Папы Юлия, на которого он, по замыслу Микеланджело, оказался похож — и лицом, и духовным обликом.

Портрет Папы Юлия II Рафаэль Санти 1512

Портрет Папы Юлия II Рафаэль Санти 1512

Микеланджело был крайне требователен к себе. Вечно ему казалось, что его мраморы не дотягивают до божественного замысла. Очень много работ поэтому остались незавершёнными. Микеланджело бросал их, либо, надеясь когда-нибудь вернуться и доработать, либо будучи больше не в силах бороться с материалом, который все никак не желал принимать должную форму.

Но на сей раз, похоже, и сам Микеланджело, болезненно придирчивый к собственным работам, был удовлетворён. Он смотрел на Моисея, щуря глаза и шумно дыша от волнения. Неожиданно Микеланджело выкрикнул:

— Ты живой! Что же ты не встаёшь?! Иди!

Изваяние не шелохнулось.

Микеланджело изо всех сил полоснул резцом по мраморному колену пророка. Небольшой рубец так и остался свидетелем радости и отчаяния гения.

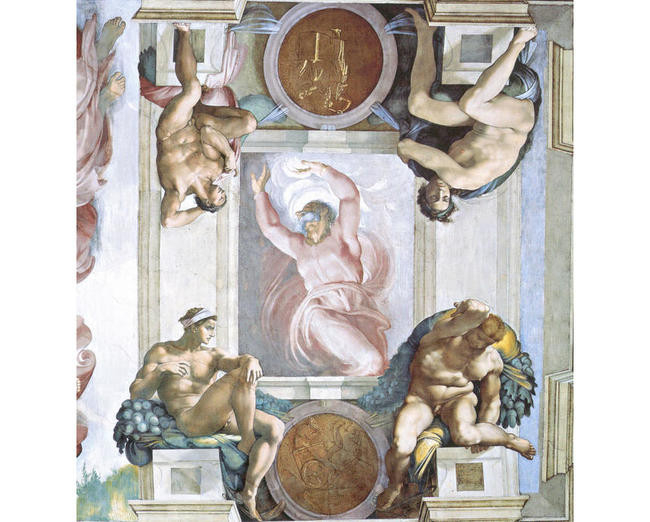

Бог-Творец и четыре юноши. Фрески Сикстинской капеллы Микеланджело Буонарроти 1512

Бог-Творец и четыре юноши. Фрески Сикстинской капеллы Микеланджело Буонарроти 1512

«В живот воткнулись бёдра, зад свисает…»

Разглядывая потолок Сикстинской капеллы, любуясь изощрёнными ракурсами, в которых не застыли, а вечно движутся тела, вспоминаем ли мы еще об одном теле — том, посредством которого вся эта божественная гармония получила жизнь? Сикстинская капелла привычно ассоциируется у зрителя с кистями рук Адама и Бога Отца, которые тянутся друг к другу, но не могут соединиться, с мощными трицепсами сивилл, с выразительными ногами и торсами святых. Для Микеланждело и его телесной памяти Сикстина ассоциировалась с иными частями тела:

Он напряженья вылез зоб на шее

Моей, как у ломбардских кошек от воды,

А может бать, не только у ломбардских,

Живот подполз вплотную к подбородку,

Задралась к небу борода. Затылок

Прилип к спине, а на лицо от кисти

За каплей капля краски сверху льются

И в пёструю его палитру превращают.

В живот воткнулись бёдра, зад свисает

Между ногами, глаз шагов не видит.

Натянута вся спереди, а сзади

Собралась в складки кожа. От сгибания

Я в лук кривой сирийский обратился.

Мутится, судит криво

Рассудок мой. Ещё бы! Можно ль верно

Попасть по цели из ружья кривого?..

Эти стихи Микеланджело рассказывают о его телесных муках во время работы над потолком капеллы.

«На миг представьте себе хрупкие леса, вознесённые к самому потолку, — пишет художник-плакатист и публицист Игорь Долгополов. — Запертые двери Сикстинской капеллы. Тишину. Одиночество. И там, на лесах, на верхушке, у самого плафона лежащего на спине, изнемогающего от головной боли, усталого, заросшего щетиной, забывшего про мирный сон и отдых, не снимавшего по неделям сапоги, истерзанного вечными претензями папского двора, подгоняемого требовательной опекой самого папы римского, всего лишь из плоти и кости людской Микеланджело, свершающего пядь за пядью этот подвиг нечеловеческий. День за днём, месяц за месяцем, год за годом!»

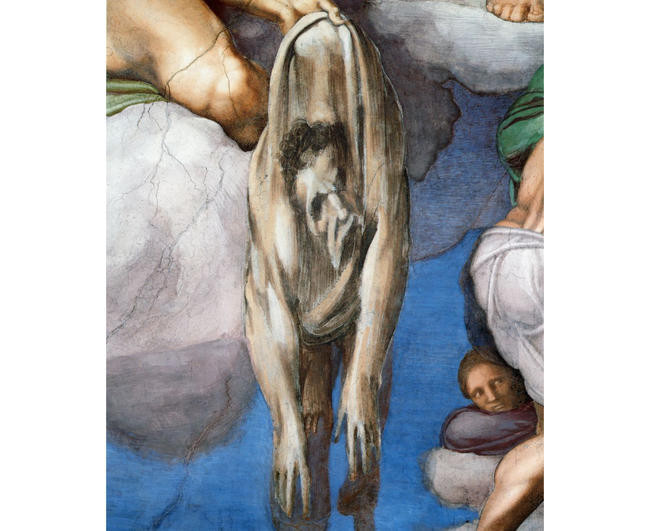

Больше двух десятков лет прошло после росписи потолка Сикстинской капеллы, когда Микеланджело был приглашён оформить там же алтарную стену — разместить на ней композицию Страшного Суда. Там находится и единственный автопортрет художника. Микеланджело не писал автопортретов: один считают, что, в отличие от красавца Рафаэля, не любил своей внешности, другие — что видел в написании автопортретов неоправданное тщеславие. И то, и другое похоже на правду. Но к зрелости он нашёл, как ему казалось, адекватную форму автопортрета: автопортрет Микеланджело на стене Сикстинской капеллы — содранная со святого Варфоломея кожа.

Прости, Господь, что, упредив решенье,

Себя заране поместил в аду.

Мне не дождаться часа искупленья —

Я был не раз с Тобою не в ладу…

Автопортрет на стене Сикстинской капеллы Микеланджело Буонарроти 1500-е

Автопортрет на стене Сикстинской капеллы Микеланджело Буонарроти 1500-е