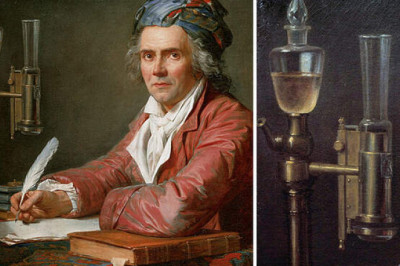

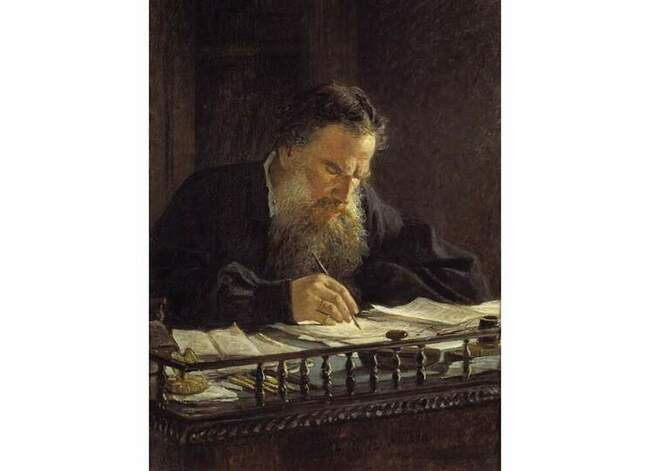

Портрет писателя Льва Николаевича Толстого Николай Николаевич Ге 1884

Портрет писателя Льва Николаевича Толстого Николай Николаевич Ге 1884

Я художник. Этот дар дан не для пустяков, не для удовольствия и не для потехи; дар для того, чтобы будить и открывать в человеке, что в нем есть, что в нем дорого, но что заслоняет пошлость жизни.

Я делал печь бедной семье у себя в хуторе, и это время было для меня самое радостное в жизни. И кто это выдумал, что мужики и бабы, вообще простой люд, грубы и невежественны? Это не только ложь, но, я подозреваю, злостная ложь. Я не встречал такой деликатности и тонкости никогда нигде…

У меня было два учителя: Брюллов — это один, а другой — те удары обстоятельств жизни, которые хлестали что есть силы по всему, по чему только попадало, и без всякого сожаления.

В живописи, как и в рисовании, нельзя научить другого: каждый сам должен отыскать в себе, что ему нужно.

До зарезу хочется посмотреть Рафаэля. А Эрмитаж требовал фрака, которого зачастую не было, и позволения, которое с трудом добывалось.

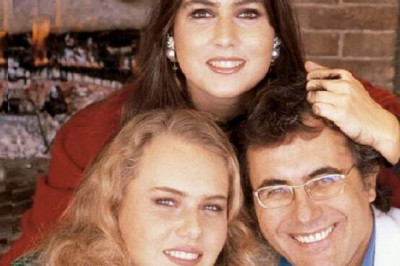

Мадонна Альба Рафаэль Санти 1511,

Мадонна Альба Рафаэль Санти 1511,

До 1931 года «Мадонна Альба» была звездой Эрмитажа — пока ее не продали за 2500 тыс. рублей американскому магнату Эндрю Меллону. Теперь она экспонируется в Национальной галерее искусств в Вашингтоне.

На Руси у нас художников мало — всего-навсего 16 человек.

Весной мы — я с женой — побежали за границу. Этот порыв, этот спех был свойствен тогда всем. Долго двери были заперты, наконец их отворили, и все ринулись. Ежели бы меня спросили: зачем вы едете? Я бы, может быть, ответил: заниматься искусством; но это был бы ответ внешний, не тот. Себе я бы отвечал: остаться здесь я не могу. Там, где ширь, где свобода, — туда хочу. Шесть лет гимназии, два года студентства, семь лет академии — довольно, больше нельзя выность.

Картина не слово! Она даёт одну минуту, и в этой минуте должно быть всё. Взглянул — и всё! Как Ромео на Джульетту — и обратно. А нет этого — нет картины.

Я люблю людей, верю, что они хорошие, и никакие промахи меня не излечат. Я лучше человека ничего не знаю и буду всегда верить: всё, что моя радость, моё счастье, моё знание, — всё от людей.

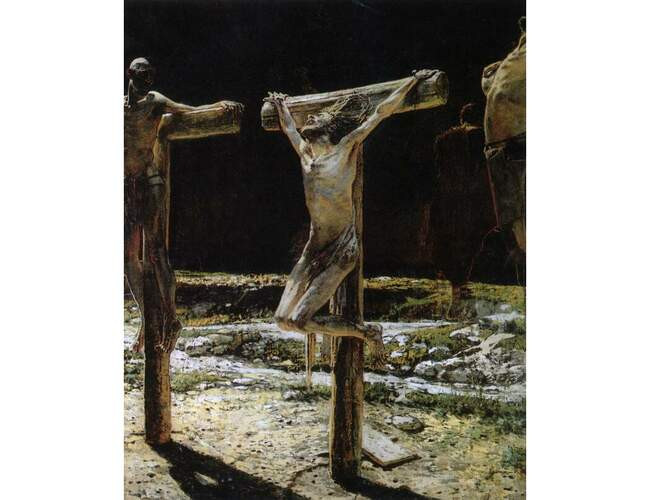

Распятие Николай Николаевич Ге 1892

Распятие Николай Николаевич Ге 1892

Кто сказал, что творчество, творческий эскстаз есть некое безумие? Нет, не безумие, а наивысшая ясность ума, предельная его точка при полном соответствии и равновесии всех сил.

Мы все любим искусство, мы все его ищем, мы все открываем и остаемся ненасытными. Всем нам хочется верить, что оно еще много, может быть, откроет…

Расписная тарелка — глупо. На неё нужно бросить кусок мяса, чтоб есть, а на ней картина.

Формы найти нельзя, нужно чтобы она родилась, именно родилась.

Красивый! Да знаешь ли ты, что красивого человека нет, есть только красивая лошадь, собака, свинья! Человек должен быть разумен, добр, но никогда отвлечённо красивым быть не может. Нельзя писать «красивого» Христа после того, как сожжены и убиты десятки тысяч христов, гусов, бруно… Неужели же ты, увидав гонимого, страждущего, мучимого человека, прежде всего обратишь внимание, какой у него нос и какие глаза? Неужели же тебе дороже нос, чем его ужасное положение?

Голгофа Николай Николаевич Ге 1893

Голгофа Николай Николаевич Ге 1893

Я говорю: «стыдно!», а сам такой же — дорожу славой мирской. Но борюсь сильно и упорно, и вам советую.

Не нужно думать: любить нужно!

Я пишу картину, пока у меня её не заберут. Всё мне хочется трогать её то там, то там и дело как будто всегда находится.

Не пишите ничего, пока вам не захочется. Да захочется так, как ссать. Тогда пишите, тогда выйдет, а иначе не стоит.

Фиаско выставки картин Верещагина отбило охоту от русских. Ведь везде всё дело рекламы, а тем более в Америке; и успех, и неуспех ничего не показывают, как только достоинство и мастерство рекламиста.

Народу прежде всего нужна — искреннейшая, нелицемернейшая правда.

Голова распятого Христа. Подготовительный этюд для картины «Распятие» Николай Николаевич Ге 1893,

Голова распятого Христа. Подготовительный этюд для картины «Распятие» Николай Николаевич Ге 1893,

Я сотрясу все их мозги страданием Христа. Я заставлю их рыдать, а не умиляться! Возвратясь с выставки, они надолго забудут о своих глупых интересах!

Рисовать — значит видеть пропорции.

Я пожал в этом году. Рожь у нас отличная: высокая и немного полягла, что для жатья даже удобно.

Хандра — глупость, её нужно гнать, ведь вы здесь (в земном мире — ред.) временно.

Это отличный художник, я его люблю. Он у нас на собрании хорошее слово сказал… Вот, говорит, всё у нас хорошо, да французятины у нас много завелось. Это великолепно сказано, понимаете: французятины много завелось.

Человек дороже холста.