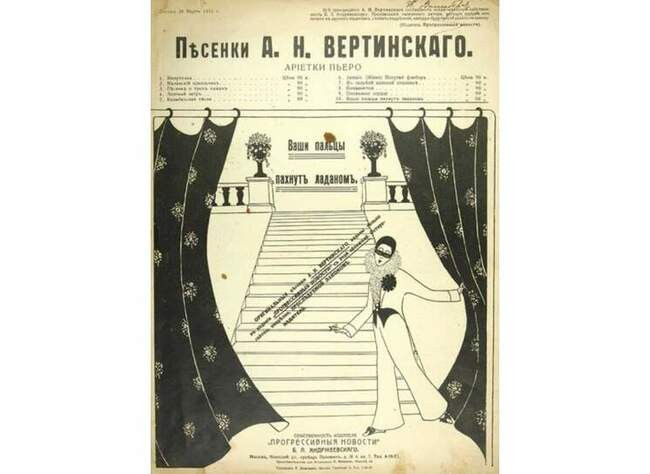

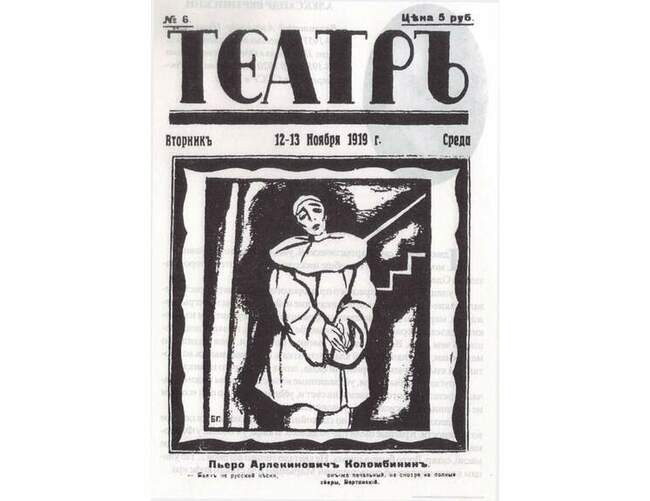

Голос у новоявленного кумира был более чем посредственный, негромкий и неяркий, кроме того, певец отчаянно картавил. На сцену он выходил в костюме Пьеро, набеленный и напудренный, с ярко-красным ртом и черными провалами вокруг глаз, да еще и в «лунном» рассеянном свете. Песенки его оставляли желать лучшего в вопросах вкуса. Конечно, он не настолько эпатировал публику, как футуристы, с которыми, как все знали, московский Пьеро водил дружбу, а ариетки его при всей их жеманности и галантерейности всё ж обходились без таких ужасающих новообразований и вообще были не настолько завиральные, как поэзы новоявленного «короля поэтов» Игоря Северянина, и всё равно: было совершенно непонятно, отчего эти выступления срывают такие аплодисменты. В чём только не обвиняли грустного Пьеро: и кокаинист он, и кривляка, и аморальный тип — призывает к заигрыванию со смертью и половой распущенности!

Впрочем, сам артист себя оценивал здраво. Когда на его концерт пришел знаменитый пианист Игумнов, шансонье в белом балахоне сначала и вовсе отказался выходить на сцену. А после концерта, когда Игумнов пришел к нему в гримерку, в открытую спросил: зачем музыкант такого высокого класса, воспитанный на Бахе, Генделе и Шумане, приходит слушать всякую дилетантщину? Это же просто издевательство!

— Я должен вам заметить, — ответил певцу пианист, — что искусство двигают вперёд почти всегда дилетанты, люди, не связанные никакими канонами!..

Обложка брошюры с надписью «Ваши пальцы пахнут ладаном»

Обложка брошюры с надписью «Ваши пальцы пахнут ладаном»

Московскому Пьеро в то время шел 27-й год. Его звали Александр Вертинский, и он был плотью от плоти молодой богемы начала ХХ века, этого беззаботного, малахольного, неврастеничного и вечно голодного братства. Год назад с ним произошел один забавный случай. Компания, практически небольшая коммуна непризнанных и полупризнанных художников, актеров, поэтов, любила собираться в кафе Грека на Тверском бульваре. Там можно было дешево перекусить — чай и сытная кулебяка стоили не дороже 15 копеек. Было установлено, что по очереди кто-то один платит за всю компанию, тогда, расплатившись раз, можешь ужинать потом бесплатно всю неделю, — и вот настал черед Вертинского. Ужас, общий счет — полтора рубля, а у него едва наскребется тридцать копеек. Он выбегает на улицу, чтобы занять где-нибудь недостающие деньги, — и (удача!) встречает солидного человека, редактора одной из местных газеток. Тот ссужает Александра Николаевича требуемой суммой, но все ж не удерживается от выговора: почему же такой способный человек, подающий такие надежды, так дурно следит за собой. И тогда Вертинский прямо на Тверском бульваре заключает с ним пари на три рубля, что через три года непременно прославится! Пари было заключено в добрый час, даже трех лет ждать не пришлось. Слава пришла к Грустному Пьеро даже меньше, чем через год — его песенки пришлись публике по душе, более того, ноты печатали — с виньетками и рисунками — и раскупали весьма охотно. Далее эти ноты — и это имя — распространялись по всей России в чемоданчиках и саквояжах студентов и курсисток. Чем же так привлек публику Пьеро — сперва в белом балахоне, а потом и в черном? Сам артист считал так: «Содержание. Действие, которое развивается и приходит к естественному финалу. Я рассказывал какую-нибудь историю вроде «Безноженьки» — девочки-калеки, которая спит на кладбище «между лохматых могил» и видит, как «добрый и ласковый боженька» приклеил ей во сне «ноги — большие и новые»… Я пел о «Кокаинетке» — одинокой, заброшенной девочке с «мокрых бульваров Москвы»; о женщине в «пыльном маленьком городе», где «балов не бывало», которая всю жизнь мечтала о Версале, о «мёртвом принце», «о балах, о пажах, вереницах карет». И вот однажды она получила дивное платье из Парижа, которое, увы, некуда было надеть и которое ей наконец надели, когда она умерла! И так далее…

Александр Вертинский

Александр Вертинский

У меня были «Жамэ», «Минуточка», «Бал господен», «Креольчик», «Лиловый негр», «Оловянное сердце»… Одну за другой постепенно создавал я свои песни. А публика, не подозревавшая, что обо всём этом можно петь, слушала их с вниманием, интересом и сочувствием». Газеты его «изощренно крыли», а люди приходили и слушали — и про веселые любовные забавы Лу-лу и Минуточки, и про несчастных, усталых и одиноких жертв большого города. В сущности, наивный Грустный Пьеро пришелся по душе так же, как и его кинематографический собрат и ровесник — бродяга Чарли Чаплин с тросточкой и в мешковатых штанах. Оба рассказывали людям о людях — и отчего-то это оказалось актуальным, попало в некую общую болевую точку. Но, конечно, для того чтобы рассказывать все эти истории, надо было сперва узнать, увидеть своих героев. Биография Вертинского начиналась так, что позавидовать мог бы любой герой мелодрамы. Его родители пылко любили друг друга, но, с точки зрения общества, их связь была безнравственной и осуждаемой. Николай Петрович Вертинский был киевским юристом, кроме того, писал статьи в журналы — и, как выяснилось позже, занимался тайной благотворительностью. Евгения Степановна, младшая из сестер Сколацких, уважаемого дворянского рода, увлеклась им страстно, но супруга Николая Петровича не желала давать развод — таким образом двое детей Евгении Степановны, девицы, были незаконнорожденными. Отец лишь спустя какое-то время смог усыновить собственных детей — Наденьку и совсем маленького Сашу. Родители изгнали дочь, опозорившую их, но старшие сестры всё же сохранили связь с Евгенией, хотя и считали Николая Петровича негодяем и соблазнителем. Возможно, эта сложная житейская коллизия так или иначе смогла бы разрешиться ко всеобщему благу, но вследствие неудачно сделанной «женской операции» — а скорее всего, попросту аборта, хотя гражданский супруг был категорически против — бедняжка получила общее заражение крови и сгорела буквально в три дня. После кончины супруги Николай Петрович, и так страдавший туберкулезом, прожил недолго. Его нашли на ее могиле, зимой, лежавшего ничком в сугробе, без чувств, дальше обострение, горячка — и похороны. На похоронах и выяснилось, почему у преуспевающего юриста, получающего солидные гонорары, не осталось практически ни копейки — все деньги пошли на дела милосердия: он бесплатно вел дела бедняков, помогал им и среди киевской бедноты считался практически святым. На кладбище его гроб несли на руках десятки его «тайных клиентов», а на катафалке везли цветы и венки. Детей взяли родственники, но при этом бог весть зачем (но тоже в лучших традициях романов) Саше сказали, что сестренка его умерла. То же самое о братике узнала и Надежда. Они встретились случайно — через двадцать лет. Детство у Вертинского было печальное: у тетки, дамы нервной и бездетной, он жил из милости и очень хорошо это понимал, с племянником не церемонились, а за проступки и плохие оценки попросту пороли. Казацкая нагайка дяди оказалась плохим мотиватором, и учиться мальчик мог бы, но не желал, как, впрочем, и исправляться. В подростковом возрасте его отношения с родными испортились окончательно, они терпели его через силу, он воровал из дома всё, что удавалось стянуть, и жил сущим босяком — в компании таких же киевских отпетых сорвиголов. Но была у юного Александра в жизни одна страсть — театр. Страсть эта, в общем, была общей для Киева начала ХХ века, по воспоминаниям того времени, все или почти все были увлечены театром, актеры возводились в ранг небожителей, а любой уважающий себя юноша или девушка мечтал оказаться на подмостках хоть раз в жизни. Больше, чем актеров, любили только поэтов. Ожидать кумиров на улице и робко идти рядом с ними, кланяться, не веря своему счастью, если на твой поклон ответят. Пробиваться — любыми способами — в волнующий мир закулисья, отдавать последние деньги (в случае Александра — стащенные из теткиного комода, что неминуемо означало новую порку), чтоб тебя взяли на спектакль статистом, пятым горожанином в толпе, седьмым ангелом справа! Однажды за солидную взятку ему досталась «большая» роль, со словами, с костюмом — он должен был играть гвардейца Наполеона, стоять у трона и кричать «Император!». Но бравого воина выгнали вон на первой же репетиции: кому нужен картавый гвардеец, не произносящий «р», если можно найти сколько угодно р-р-рычащих. Пропала с таким трудом добытая «трешка». Но всё еще можно было подкупать билетера — или рваться в толпе напрорыв, на удачу — и, прячась от служащих театра, пожирать глазами сцену, знать всех ведущих и второстепенных актеров наперечет, учиться у комиков и трагиков без разбору, а потом заполночь возвращаться домой и снова переживать все волнующие моменты. Собственно, такую школу прошел Вертинский в отрочестве. Чуть позже его, уже юношу, встретят такие же, как он, молодые пылкие театралы — «в миру» ученики зуботехнических школ, будущие дантисты, помощники бухгалтеров, а в душе — новые Мочаловы и Комиссаржевские. С ними он будет участвовать в самодеятельных концертах, «сборных солянках» — и поймет, что ничего другого ему в жизни и не нужно. Литературную школу Вертинский проходил в салоне Софьи Николаевны Зелинской, гимназической преподавательницы, к которой по-дружески заглядывали Марк Шагал, Михаил Кузмин, Альтман, Малевич, Лившиц. Дерзкий, самоуверенный юнец в этом обществе учился, глядя на цвет эпохи, вникал в их беседы, тянулся изо всех сил, чтобы соответствовать общей планке. Ему помогали, как могли, подкармливали, подстраховывали, принимали участие в его судьбе. Вскоре литературные опыты юного Вертинского уже стали появляться в печати — рецензии, скетчи, заметки не только приносили «трудовую копеечку», но и придавали нервному и пылкому подростку уверенность в своих силах и даровании. Эта скороспелость, некоторое неумение оценить ситуацию, наивная надменность и болезненная жажда одобрения останутся с Венртинским надолго, навсегда. Киев дал ему многое, но Александр желал неизмеримо больше. Его манила настоящая жизнь, и, как тысячи провинциальных талантливых молодых людей обоего пола, он отправился в Москву. Замахиваться сразу же на Петербург было бы опрометчиво, а Москва кружила головы, манила возможностью блеснуть и сделать карьеру. Рассчитывать ему было не на кого, он скопил какую-то скудную сумму и вместе со случайным товарищем отправился покорять Первопрестольную. Впереди их, неумелых провинциальных юношей, ждали тяжелые будни, большой город, где не к кому было обратиться и некому пожаловаться на судьбу. Товарищ оказался человеком скользким и ненадежным, так что дальше скитаться по углам и голодать Вертинскому пришлось самостоятельно. Он продал свой концертный киевский фрак — а потом и прочий «приличный» актерский гардероб, просто чтоб не умереть с голоду. В сущности, он не боялся никакой работы, был готов ко всему, просто внезапно выяснилось, что таких, как он — тут половина Москвы. И на всех золотого света рампы просто не хватает. Вертинского спасло, что он твердо знал про себя: он уникальный, и он всего добьется. Через «не могу», через «не выдержу». Обычно таким судьба улыбается. Постепенно он нашел себе теплую компанию — частью своих же друзей, приехавших из Киева вослед «первопроходцам», частью — таких же веселых, голодных и одержимых москвичей. Попасть в какой-нибудь славный и известный театр нечего было и думать: даже статистами такие храмы Мельпомены были обеспечены лет на десять. Праздношатающегося юношу прибрала к рукам хозяйка крохотного театрика, доходчиво объяснив, что это не она будет платить ему за игру на сцене, а ему самому бы стоило задаться вопросом, сколько она возьмет с него, чтобы сделать человеком. В результате сошлись на том, что молодое и вечно голодное дарование может рассчитывать на борщ и котлеты за семейным обеденным столом. Свой резон в этом предложении был: Вертинский получал бесценный опыт, и тут было не до страхов и не до капризов: сказано играть — играй, сказано петь — пой. В театрике госпожи М. Арцибушевой Вертинский впервые был обласкан вниманием критиков: труппу рецензент не пощадил, но его назвал «манерным и остроумным». В Москве случилось и еще одно событие, скорее, относящееся к провинциальной мелодраме, чем к суровой школе Станиславского и критического реализма. Однажды в каком-то журнале Вертинский увидал упоминание об актрисе Н. Н. Вертинской. До того момента он не встречал своих однофамильцев — и написал письмо незнакомке, буквально в никуда, письмо о том, что у него в детстве была сестра с точно такими же инициалами, но ему сказали, что она умерла… Конечно, эта Н. Н. оказалась Наденькой. Как ей жилось в детстве у родни, она не рассказывала, но всякий раз горько плакала, вспоминая это время. Брат с сестрой поселились вдвоем в крохотной съемной квартирке, кроме друг друга, у них не было никого в целом мире, о прочей родне они предпочитали молчать. Надежда Николаевна была куда более востребованной актрисой, чем брат, она часто уезжала на гастроли, но как прекрасно было возвращаться домой, к родному человеку. Вместе с искусством, с высокими порывами и восторгами, с беспорядочной жизнью рука об руку шел весьма опасный спутник, поветрие, захлестнувшее этот дивный и хрупкий мир, который мы сейчас называем Серебряным веком. В каждой аптеке можно было свободно купить крохотную баночку коричневого стекла, не так уж дорого и стоило это повальное новомодное увлечение: белый порошок, кокаин. Одна небольшая понюшка давала необыкновенную бодрость, широту обзора, ясную и кристальную четкость мысли, позволяла собраться и мобилизовать все силы. Актеры и актрисы перед выходом на сцену торопливо вдыхали порцию «снежка» — и играли с невероятным жаром. Жалко только, что привыкание происходило чересчур быстро. Кто не поддался «снежку», нюхали эфир, курили гашиш, уплывали в опиумные сновидения. Всё это распахивало новые горизонты, подхлестывало ненавистную, пошлую и серую жизнь, попутно, разумеется, пожирая изнутри своих почитателей. Чем ближе человек был к «магам», «творцам», «открывателям новых путей», тем больше была вероятность того, что он если и не прямой наркоман, то уж явно не прочь расцветить обыденность при помощи подручых средств. В самом деле — не водку же глушить, как купчишка или мастеровой. Когда спохватились и кокаин стали продавать лишь по рецептам, это никого не остановило: просто он стал дороже, и больше было вероятностей нарваться на нечестного продавца, который, чего доброго, подмешает к драгоценным крупинкам толченого мела и т. д. Кокаином могли попотчевать добрые приятели, это было в порядке вещей, всё равно что угостить сигареткой. Но разница, конечно, была. Когда Вертинский написал свою «Кокаинетку» — эту песню слушали как горький гимн сотни таких же «кокаинеток». Осознавать, что кто-то споет последнюю жутковатую колыбельную и для них, было страшно и сладко. Кому-то повезло, и под воздействием близких или, реже, собственными усилиями удавалось преодолеть зависимость. Но огромное количество «одиноких бедных деточек» шли по этой дорожке до конца.

Вас уже отравила осенняя слякоть бульварная

И я знаю, что вкрикнув, Вы можете спрыгнуть с ума.

И когда Вы умрете на этой скамейке, кошмарная

Ваш сиреневый трупик окутает саваном тьма.

Так не плачьте ж, моя одинокая бедная деточка.

Кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы.

Затяните-ка лучше потуже на шее горжеточку

И ступайте туда, где никто Вас не спросит, кто Вы

Александр Вертинский в роли Пьеро на афише театра

Александр Вертинский в роли Пьеро на афише театра

Не случайно на одном из выступлений кто-то из публики не выдержал и закричал: «Остановите его, он призывает молодежь к самоубийству!» Сам Вертинский об этой поре своей жизни вспоминал не без ужаса. В сети кокаина угодил не только он, но и Надежда. Однажды утром, когда Нади не было в городе, Александр увидел, что крыша соседнего дома, куда выходило их окно, буквально усыпана коричневыми баночками, осознал, как же далеко они с сестрой зашли, и понял, что он прямо сейчас в буквальном, медицинском смысле слова сходит с ума. Галлюцинации сопровождали его уже постоянно. Он бросился за помощью к врачу, ехать пришлось на трамвае, рядом с ним на площадке расположился бронзовый памятник Пушкину с Тверского бульвара и пытался расплатиться старинным медяком. Доктор был настроен серьезно: или клиника на три года, или немедленно, самому, раз и навсегда выбросить кокаин из жизни. Вырваться из кокаиновой зависимости помогло новое дело. Россия вступила в Первую мировую войну. Вскоре война пришла и туда, где ее совсем не ждали и не желали. Блок, Гумилев, Есенин, Хлебников, Зощенко и сколько их еще — все они оказались в ее тенетах — кто солдатом, кто санитаром, кто военным специалистом. Саша Чёрный, насмешник и умница, был прикомандирован к лазарету. Его стихи о войне известны куда меньше, чем остроумные стихотворные фельетоны и зарисовки, но они есть:

В коридоре длинный хвост носилок…

Все глаза слились в тревожно-скорбный

взгляд, —

Там, за белой дверью, красный ад:

Нож визжит по кости, как напилок, —

Острый, жалкий и звериный крик

В сердце вдруг вонзается, как штык…

Вертинский как-то внезапно оказался одним из военных санитаров. Так получилось. Просто сложились обстоятельства. «Однажды вечером я шёл по Арбату. Около особняка купеческой дочери Марии Саввишны Морозовой стояла толпа. Привезли с вокзала раненых. В этом особняке был госпиталь её имени. Раненых вынимали из кареты и на носилках вносили в дом. Я стал помогать. Когда последний раненый был внесён, я вместе с другими тоже вошёл в дом. В перевязочной доктора спешно делали перевязки, разматывая грязные бинты и промывая раны. Я стал помогать. За этой горячей работой незаметно прошла ночь, потом другая, потом третья. Постепенно я втягивался в эту новую для меня лихорадочную и интересную работу. Мне нравилось стоять до упаду в перевязочной, не спать ночи напролёт». Когда М. Морозова организовала санитарный поезд № 68 под начальством гр. Никиты Толстого, Вертинский, разумеется, записался туда, он примкнул к этому новому, военно-медицинскому братству так же решительно, как раньше — к театральному. «Двадцать пять серых вагонов третьего класса плюс вагон для перевязок, плюс вагоны для персонала, кухня, аптека, склады — таков был состав поезда. Всё это было грязно и запущено до предела. Мы все горячо взялись за уборку. Мыли вагоны, красили их, раскладывали тюфяки и подушки по лавкам, устраивали перевязочную, возили из города медикаменты и инструменты. Через две недели поезд был готов. На каждом вагоне стояла надпись: 68‑й санитарный поезд Всероссийского союза городов имени Марии Саввишны Морозовой. Я был уже в его составе и записался почему‑то под именем «Брата Пьеро». И тут не обошлось без актёрства!» Поезд курсировал между фронтом и Москвой: забирал раненых, отвозил их в тыл, возвращался за новыми. Перевязки, уход за больными, пока едет поезд, выполнение назначений — учиться «брату Пьеро» или Пьероше, как звали его в сандружине, приходилось прямо в боевых условиях — и выучился же. Вскоре ему доверяли и зашивать раны, и извлекать пули и осколки, и работать с тяжелыми пациентами — поскольку кадров отчаянно не хватало. А в свободное время Пьероша пел для своих — по их просьбе, под гитару — и цыганские романсы, и популярные песни, и свои, самодельные, смешные песенки о жизни сан. поезда. Там же, в поезде, между фронтом и госпиталем, он узнал от сестричек милосердия о смерти Нади. Однажды, на волне кокаиновой депрессии, она заперлась в гостиничном номере и приняла смертельную дозу. Ни могилы сестры, ни хотя бы названия этой гостиницы Вертинский так и не нашел.

— Кто этот Брат Пьеро? — спросил Господь Бог, когда ему докладывали о делах человеческих.

— Да так… актёр какой‑то, — ответил дежурный ангел. — Бывший кокаинист.

Господь задумался.

— А настоящая как фамилия?

— Вертинский.

— Ну, раз он актёр и тридцать пять тысяч перевязок сделал, помножьте всё это на миллион и верните ему в аплодисментах.

С тех пор мне стали много аплодировать. И с тех пор я все боюсь, что уже исчерпал эти запасы аплодисментов или что они уже на исходе».

Полевой военно-санитарный поезд для оказания первой помощи передовым отрядам

Полевой военно-санитарный поезд для оказания первой помощи передовым отрядам

Когда Вертинский вернулся в Москву, он был уже другим. Тридцать пять тысяч перевязок — и постоянное присутствие рядом со смертью, болью, кровью, потеря сестры и отказ от падения в наркотическую бездну закалили его и переплавили. Он по-прежнему дружил с футуристами и актерами, но пробиться на сцену, получить роль в спектакле видимо, уже не хотел. Сцена сама нашла его. Свои песенки, внезапно хлынувшие наружу, брат Пьеро исполнял уже не в трясущемся вагоне санитарного поезда, а в знакомом зальчике Театра миниатюр М. Арцибушевой, в Мамоновском переулке. Белый плотный грим на лице — с черными треугольными бровями — придавал уверенности: публика видела не Вертинского, а Пьеро, Лунного грустного Пьеро. Стихи звучали отчетливо и прекрасно оттенялись музыкой. В репертуаре Вертинского были и песни на стихи Цветаевой, Северянина, Блока. Микрофонов еще не изобрели, петь приходилось так громко, как только можно, под аккомпанемент одного лишь фортепиано, но и этого не хватало. Это было даже не столько пение, сколько — местами — мелодекламация. Вот зима. На деревьях цветут снеговые улыбки.

Я не верю, что в эту страну забредет Рождество.

По утрам мой комичный маэстро так печально играет на скрипке

И в снегах голубых за окном мне поет Божество!

Мне когда-то хотелось иметь золотого ребенка,

А теперь я мечтаю уйти в монастырь, постареть

И молиться у старых притворов печально и тонко

Или, может, совсем не молиться, а эти же песенки петь!..

Ничего, пусть прислушиваются и сидят смирно. И публика была к этому готова. Приходили раз — и возвращались, слушали, потом кричали, аплодировали, несли на сцену корзины цветов, сувениры, статуэтки… А вскоре Вертинским занялись антерпренеры, для пробы организовали ему пару сольных концертов. Они прошли с полным аншлагом. Стало ясно: родилась новая звезда. С тех пор вся жизнь артиста превратилась в бесконечные гастроли, концерты, его фотографии продавались в каждом книжном или канцелярском магазине, его имя слышали даже в тех городках, где ни о каких концертах и речи не шло, но и там знали песенки русского Пьеро. Театральным актером Вертинский так и не стал, уйдя в «музыкальную эксцентрику», в шансон», став, по существу, единственным актером театра собственной песни. Маска, белый балахон, пластика и много лет жадного наблюдения за работой лучших актеров и режиссеров сделали свое дело: каждая песня превращалась в мини-спектакль, а если где-то жесты были чересчур утрированные — так чего и ждать от Пьеро, персонажа дель-арте, чудака. Но, получив известность, достаток (теперь за концерт он мог выручить изрядную сумму), Вертинский увлекся новым, прекрасным искусством, к которому теперь имел неограниченный доступ: к синема. Первые киноленты, еще такие наивные, немые, черно-белые. И первые киноактеры — сущие небожители, женщины и мужчины сказочной, немыслимой красоты, сотканные из света и стрекотания проектора. Вертинский начинал вместе с легендарным Иваном Мозжухиным. Именно он привел в кинематограф Веру Холодную, познакомившись с ней, когда, еще медбрат Пьероша в грязной солдатской шинели, передавал ей привет от ее мужа, прапорщика Владимира Холодного. Вера Холодная стала иконой русского немого кино, «Королевой экрана» — ей было посвящено столько песенок брата Пьеро — вплоть до последней, «Ваши пальцы пахнут ладаном». Он, повинуясь какому-то своему настроению, написал эту песню, про похороны, про то, как Сам Господь по белой лестнице поведет в светлый Рай умершую девушку с пахнущими ладаном пальцами. Написал — и посвятил живой и здравствующей Вере Васильевне, чем напугал ее почти до слез. Актриса потребовала немедленно снять посвящение и больше никогда так не делать. А через несколько лет, в 1919 г., умерла от испанки в Одессе. После революции Вертинский покинул Россию. В 1917 году он написал одну из самых душераздирающих своих песен — и самых гениальных. Она называлась «То, что я должен сказать». Ожесточенно сопротивляясь большевикам, юнкера, многие из которых были практически мальчишки — «эти мальчики» вырыли траншеи и построили баррикады практически у самого Кремля и держали сопротивление до последнего, пока, наконец, прямо в черте города, невзирая на жертвы среди мирного населения, их не расстреляли артиллерийскими залпами. Хоронили их в общей могиле. На похоронах присутствовал и Вертинский, он приехал в Москву с гастролями, всё было оклеено афишами с черным Пьеро. После этих похорон он написал песню, с фотографической четкостью фиксирующую всё, что происходило возле братской могилы юнкеров. Не стесняясь в выражениях, не оставляя никакой надежды.

Я не знаю зачем и кому это нужно

кто послал их на смерть недрожащей рукой

только так бесполезно, так зло и ненужно

опускали их в Вечный Покой

Равнодушные зрители молча кутались в шубы

и какая-то женщина с искаженным лицом

целовала покойника в посиневшие губы

и швырнула в священника обручальным кольцом

Забросали их елками, закидали их грязью

и пошли по домам под шумок толковать

что пора положить уже конец безобразию

что и так уже скоро мы все начнем голодать

И никто не додумался просто встать на колени

и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране

даже светлые подвиги — это только ступени

в бесконечные пропасти, к недоступной Весне.

Василий Перов. Возвращение крестьян с похорон зимою. 1880-е

Василий Перов. Возвращение крестьян с похорон зимою. 1880-е

Песня прогремела, как взрыв. А была просто голосом человека в нечеловеческое время. По легенде, Вертинского вызвали в ЧК и потребовали объяснений за контрреволюционную песню. Тот ответил: «Это же просто песня, и потом, вы же не можете запретить мне их жалеть!» — «Надо будет — и дышать запретим», — ответили ему в ЧК. Потом, в Крыму, генерал Яков Слащёв-Крымский, командующий Крымским корпусом, требовал к себе Вертинского и просил петь эту песню — ещё и ещё. «Господа! — сказал он, глядя куда‑то в окно. — Мы все знаем и чувствуем это, только не умеем сказать. А вот он умеет! — Он положил руку на моё плечо. — А ведь с вашей песней, милый, мои мальчишки шли умирать! И ещё неизвестно, нужно ли это было… Он прав».

Константин Паустовский в автобиографической книге «Начало неведомого века» утверждает, что песня была «о юнкерах, убитых незадолго до этого под Киевом в селе Ворщаговке, о юношах, посланных на верную смерть против опасной банды». Эта версия рассматривается на полном серьезе, но позволительно спросить: мог ли Константин Георгиевич в здравом уме и трезвой памяти в 1956 году с сочувствием вспомнить о юнкерах, погибших под самыми стенами Кремля? И мог ли в открытую сказать, что песня эта посвящена не просто «этим мальчикам», жертвам каких-то бандитов, а белым мальчикам, убитым бандитами красными. Да и цитаты про «бездарную страну» в книге, разумеется, нет. Собственно, и само упоминание этой песни — да еще в таком контексте, как у Паустовского, — уже достаточно рискованное дело. Разумеется, по возвращении в СССР этой песни от Вертинского не слышал никто. «Запрет на жалость» никто не отменял. Равно как ужасающую силу этой песни, оплакивающей всех, кого оплакивать в открытую по каким-то причинам нельзя.

После 17 года Вертинский со своими концертами выступал в основном на юге. В ноябре 1920 года он покинул Россию на корабле «Великий князь Александр Михайлович» и оказался в Константинополе. Начались долгие и грустные годы в эмиграции.

В своей книге «Дорогой длинною» он рассказывает, как с самого начала осознал ошибочность своей эмиграции, как чувствовал себя обманутым, осиротевшим и практически сразу же мечтал вернуться — любой ценой. Как знать, изменил бы он свое мнение, если бы доподлинно узнал, что именно происходило в Крыму после того, как туда пришли большевики. Практически нет сомнений, что останься Вертинский в Крыму, он бы не пережил террора: обязательно бы спел что-нибудь не то или просто привлек бы к себе ненужное внимание. Но он не остался.

Получив с помощью случайного антерпренера греческий паспорт на имя Александра Вертидиса, он отправился в турне — Румыния, Польша, Германия — и везде позиционировал себя не как беженец, гражданин мира, но исключительно как представитель русской культуры. В какой-то мере это было оправдано и тем, что публика, на которую он работал, была именно публикой русскоязычной — или эмигранты, или давно живущие в Румынии и Бессарабии диаспоры. Достаточно хорошо зная и французский и немецкий, пел Вертинский всегда только по-русски. Далеко не всегда программа была составлена из его авторских песен: чаще всего (особенно поначалу) это были цыганские романсы, лихие плясовые и прочая «русская экзотика», так сильно вошедшая в моду на Западе в 20-х годах. За такую позицию он немало претерпел, будучи третируемым и «своими», и представителями местной, в частности румынской, администрации за «коммунистическую пропаганду». В первые годы ему приходилось работать в таких условиях, от которых он бы, безусловно, отказался раньше. Петь по контракту в кабаках, куда публика приходит отдохнуть и поесть, и может мешать исполнению, стуча ножами и вилками и без стеснения в голос болтая о своем. Выступать перед людьми, которых он не уважает, но с мнением которых приходится считаться. Сохранять ледяное спокойствие при возмутительных сценах, иногда разыгрывавшихся в ресторане на его глазах.

В вечерних ресторанах,

В парижских балаганах,

В дешёвом электрическом раю,

Всю ночь ломаю руки

От ярости и муки

И людям что-то жалобно пою.

Звенят, гудят джаз-банды,

И злые обезьяны

Мне скалят искалеченные рты.

А я, кривой и пьяный,

Зову их в океаны

И сыплю им в шампанское цветы.

Пластинка с песнями Александра Вертинского

Пластинка с песнями Александра Вертинского

Тем не менее, покинув Россию, Вертинский оказался в сравнительно лучшем положении, чем многие его соотечественники. Он уже имел определенное имя, знакомства, он мог продолжать ту жизнь, которую вел до отъезда. Ему не пришлось бросать всё и полностью переламывать себя. Он был одним из символов русской культуры, узнаваемым брендом — при всей разнице масштабов дарования, — как Шаляпин, с которым, кстати, он был дружен. Отчасти и поэтому его позицию по отношению к родине часть эмигрантов воспринимала как предательство. Непримиримая позиция большинства эмигрантских союзов и печатных изданий казалась ему неприличной, нецеломудренной по отношении к Родине. В сущности, далекий, даже подчеркнуто далекий от политики Вертинский по отношению к СССР руководствовался лишь одним: географически — это Россия. Там живут русские люди. Там Родина. Как именно они там живут, эти русские люди, что конкретно там творится сейчас, когда уже кончилась не только революция с ее ужасами и хаосом, но и Гражданская война, Вертинский, скорее всего, не знал, да и никто не мог сказать с точностью. Информационная война, которая бушует сейчас, ничто по сравнению с той, что шла в первой половине ХХ века, поскольку никакой более-менее объективной информации из-за красной границы не поступало и поступить не могло, а психологическое состояние эмигрантов зачастую было ужасным. Вопрос «не совершили ли мы чудовищную ошибку, уехав», так или иначе маячил перед каждым. С какого-то момента в молодом государстве сочли полезным, чтобы наиболее видные представители российской культуры и искусства вернулись бы домой — и тем самым помогли улучшить имидж РСФСР в глазах стран, с которыми предстояло наладить отношения. Приезжавшие «красные» друзья — Эренбург, А. Толстой, В. Маяковский — говорили встречающим их эмигрантам то, что и должны были сказать: Россия, которую вы похоронили и оплакали, на самом деле жива и процветает, более того, она готова вас простить и принять. Иностранцам, попавшим в СССР, показывали то, что те должны были видеть, и убеждались, что те донесут до сведения интересующихся лиц всё, что нужно. Выбранных «священных коров» вроде Куприна обхаживали и улещали, не жалея ни сил, ни средств. На чувстве патриотизма, на ностальгии, на вине перед брошенной Родиной играли самым бесстыдным образом. Смена откровенной манипуляции, подкупа, угроз и лести действовала по принципу «не мытьем, так катаньем» — ведь проверить правдивость пропаганды можно было, лишь находясь по ту сторону границы, а билет выдавался, если вообще выдавался, лишь в один конец (как с ужасом поняла Марина Ивановна Цветаева). С другой стороны, трудно было определить, где кончается правдивый отчет свидетелей об увиденном в стране большевиков — и начинается черная легенда, охотно транслируемая и развиваемая. И потому даже правдивым слухам, просачивающимся из-под спуда, веры до конца не было.

Вертинский не желал принимать участие в этой политической игре. Он про себя всё знал четко:

Проплываем океаны, бороздим материки

И несем в чужие страны чувство русское тоски.

И никак понять не можем, что в сочувствии чужом

Только раны мы тревожим, а покоя не найдем.

И пора уже сознаться, что напрасен дальний путь,

Что довольно улыбаться, извиняться как-нибудь.

Что пора остановиться, как-то где-то отдохнуть

И спокойно согласиться, что былого не вернуть.

И еще понять беззлобно, что свою, пусть злую, мать

Все же как-то неудобно вечно в обществе ругать.

А она цветет и зреет, возрожденная в Огне,

И простит и пожалеет и о вас, и обо мне!.

Для него не вставал вопрос: мать ли ему та земля, что сейчас называется РСФСР, «возрожденная в Огне». По некоторой прекраснодушной наивности он полагал, что сможет утолить тоску по России, став гражданином СССР, и практически не сомневался, что сможет им стать, лишь бы только ему позволили. Вопрос решался просто: вернуться Вертинскому не позволяли.

Легенда, что за пределами политических границ своего государства любой талант обречен исключительно чахнуть и умирать, весьма живуча, хотя на практике опровергается довольно легко. Вдали от России — не то же самое, что вдали от русской культуры и русского языка. Вертинский провел в эмиграции 22 года — и эти годы были чрезвычайно плодотворны. С концертами он объездил весь мир, был в Палестине, Китае, Америке, подружился практически со всеми звездами русской эмиграции, среди его поклонников были царственные особы, криминальные элементы, «бывшие люди» и второе поколение эмигрантов — рожденные уже после революции. Его приглашали сниматься в Голливуде, и он даже принял участие в ряде картин, но от полномасштабного проекта его оттолкнула… необходимость выучить английский язык. Лингвистическая антипатия оказалась настолько сильной, что от участия в голливудском блокбастере пришлось отказаться. Концерты в Иерусалиме, собравшие почти 7 тысяч зрителей. Постоянные вояжи по Европе, записи пластинок. И, наконец, путешествие в Шанхай, после которого Вертинский решил остаться там. Русский Китай назывался так неслучайно. После Октябрьской революции там была едва ли не самая большая диаспора русских. Еще до революции в Китае проживало немало русских — кто приехал туда торговать, да так и остался, кто попал в эти земли во время строительства Китайско-Восточной железной дороги. В городах Дальний, Харбин, Шанхай услышать русскую речь было обычнейшим делом. Спасаясь от большевиков, в эти города пришло дополнительно множество человек. Из Америки Вертинский отправился именно туда, в Русский Китай. Он приехал туда в 1935 году вместе со своей супругой, Ирэн Вертидис, настоящее имя которой было Рахиль Потоцкая. Домашнее имя ее было Раля. На фамилию Вертидис Вертинскому был выдан греческий фальшивый паспорт в давние времена, когда он только начинал свои эмигрантские странствования. Имя Ирэн (Ирина) Раля выбрала в память о песне Вертинского «Пани Ирэна», с которой началось их знакомство, быстро перетекшее в роман. Увы, счастливым этот брак назвать было нельзя: Рахиль очень страдала от ветреного характера мужа, влюблявшегося с регулярностью в новых и новых красоток. Вертинский знал за собой эту черту — и даже написал о своей «женулечке-жене» жовиальный шлягер:

Чтоб терпеть мои актерские наклонности,

Нужно ангельским терпеньем обладать.

Эх, прощай, мои дежурные влюбленности.

В этом тоже надо что-то понимать.

И целуя ей затылочек постриженный,

Чтоб вину свою загладить и замять,

Моментально притворяешься обиженным,

Начиная потихоньку напевать.

Чарльз Дана Гибсон. Их первая ссора. 1914

Чарльз Дана Гибсон. Их первая ссора. 1914

Тем не менее в Китай они приехали вместе. Первые концерты прошли на ура, публика готова была носить Вертинского на руках: в такую даль гастролеры заезжали нечасто и «русский Китай» чувствовал себя на отшибе. Разумеется, Аргентина и Австралия были еще дальше, но сравнивали не с ними. Бог весть, отчего Вертинский решил остаться в Шанхае. Может быть, ему показалось, что тут можно наконец перестать носиться, встать на ноги, а большое количество русских позволит более-менее безбедно жить своему артисту. Русские здесь менее, чем в Европе, могли ассимилироваться и постепенно сливаться с местным населением. Диаспора оставалась предоставленная самой себе. Рождались дети — это были русские дети. Дети русского Китая. Здесь были свои поэты, творческие объединения, свои клубы, газеты, кабаре — настоящий рай для артиста. И при этом не было утомительной вражды фракций, политической борьбы (на самом деле — была, и еще какая. И традиционный для практически любого закрытого общества «тесный клубок дружественных змей», и даже организация русских фашистов). Увы, по всем воспоминаниям, в Шанхае, равно как и в Харбине, жизнь была не слишком сладкой. Став членом местной диаспоры, Вертинский уже никак не мог рассчитывать на сказочные гонорары — одно дело заезжая знаменитость, а другое — человек, которого ты можешь видеть хоть каждый день. Тем не менее он сделал попытку открыть свой собственный ресторан-кабаре «Гардения». Он затеял это предприятие совместно с дамой, которую в Шанхае знали как Буби. Она вкладывала кое-какие свои деньги, он — имя. Наталия Ильина, юная приятельница Вертинского, рассказывала о причинах того, что «Гардения» с треском прогорела: «Ах, это была светлая поэтическая мечта — артисты сами владеют предприятием! <…>Актерский темперамент владельцев «Гардении» заставил их так вжиться в роль гостеприимных хозяев, что они, думается, и незнакомых, разыгравшись, поили бесплатно. Рассказывали также, что лица, заказывающие вино и провизию, щелкавшие на счетах и сидевшие за кассой, — все, как на подбор, оказались жуликами. И этому легко было поверить. Буби и Вертинский в качестве владельцев предприятия должны были как магнитом притягивать к себе именно жуликов. Короче говоря, вскоре выяснилось, что траты огромны, а выручки нет, музыканты ушли, забрав свои инструменты, за ними последовали мексиканские танцоры, норвежские акробатки и жонглер. А Буби с Вертинским и друзьями в пустом помещении допивали еще оставшиеся в погребе бутылки и совещались: как быть? Жулики, объединившись с поставщиками вин, грозились передать дело в суд». Больше о таких дерзновенных проектах речи не шло, и Вертинский оставался музыкантом в Шанхайском кабаре «Ренессанс». Там же, в Шанхае, совершенно неожиданно для себя, Вертинский вдруг влюбился, да так, что все предыдущие влюбленности «отменились». Нельзя сказать, кто был инициатором отношений, но бырышня Лидия Циргава — из старинного грузинского рода — была существенно младше Александра Николаевича — и существенно отважнее. Ей было восемнадцать, ему — 52, она его любила, хотя знала и то, что мать решительно против всех этих глупостей. В сущности, Дидию Павловну Циргава можно понять: предполагаемый зять был старше неё на 9 лет. Но Лидию, Лилу, это не остановило, и однажды просто призналась любимому артисту и человеку в своих чувствах. Через некоторое время Александр Николаевич и Ирэна наконец-то развелись, а спустя еще сколько-то Лида Циргава обвенчалась со своим избранником — её мать была совершенно деморализована японской оккупацией и, наконец, сдалась. Для Шанхая это был натуральный шок, еще и потому что девушка никоим образом не принадлежала ни к местной богеме, служила в какой-то конторе — и никто не ожидал от нее такого безумства — тридцать лет разницы! Артист, звезда, избалованный и нестабильный, без гроша в кармане и без каких-то отдаленных перспектив! А что будет через каких-то десять лет, когда неизбежно придется покинуть сцену из-за возраста? Чем тогда жить? Если бы Лида была одной из «дансинг-герл», таких вопросов бы не поднимали, но девушка была совершенно из другой среды. Вскоре на свет появилась дочка Марианна. Он работал вдвойне, чтобы обеспечить семью, коляску для малышки им отдали друзья. Шанхай находился под японской оккупацией, весь быт перевернулся, по воспоминаниям жены, бывали дни, когда перед концертом Вертинский был вынужден выкупать свой фрак из ломбарда, а после — сдавать его обратно.

Лидия Вертинская (Циргвава)

Лидия Вертинская (Циргвава)

Всё это время в России не забывали знаменитого шансонье, его пластинки каким-то чудом проникали из-за кордона, за них заламывали чудовищные цены. Интерес к нему не снижался. По слухам, одним из ценителей таланта Вертинского был сам Сталин. Во время войны Вертинский отправил отчаянное письмо В. Молотову:

«Двадцать лет я живу без Родины. Эмиграция — большое и тяжелое наказание. Но всякому наказанию есть предел. Даже бессрочную каторгу иногда сокращают за скромное поведение и раскаяние. Под конец эта каторга становится невыносимой. Жить в дали от Родины теперь, когда она обливается кровью, и быть бессильным ей помочь — самое ужасное.

Советские патриоты жертвуют свой упорный сверхчеловеческий труд, свои жизни и свои последние сбережения.

Я же прошу Вас, Вячеслав Михайлович, позволить мне пожертвовать свои силы, которых у меня еще достаточно, и если нужно, свою жизнь моей Родине».

В письме он просил позволения вернуться ему, жене и теще. Эта просьба наконец-то достигла цели, разрешение было дано. Возвращение было организовано по всем правилам. Вертинских поселили в двухкомнатном номере в гостинице «Метрополь», с эркером. Там они прожили три года, пока наконец им не выделили квартиру в Москве на улице Горького (бывший Тверской бульвар), артист ходил в бывший Елисеевский гастроном. Буквально сразу же, еще в военное время, он начал гастрольную деятельность — с пианистом М. Брохесом, своим бессменным партнером в СССР. Их отправляли и по госпиталям, и на Кавказ, и по городам России — отовсюду Вертинский слал нежные письма жене и дочери, привозил им гостинцы и, казалось, жил при коммунизме. За границей его считали то покойником, жертвой ГПУ, то купленным советской властью, то исписавшимся пенсионером, марионеткой. В сущности, Вертинский делал то, что от него ждали: являл собой пример счастливого человека в счастливой стране. Много ошибавшегося, много пострадавшего, но прощенного — и обласканного. В еженедельной газете «Русский голос», самой распространенной в Америка и Канаде, он писал:

«У меня просторная светлая квартира в центре Москвы, на улице Горького. У меня прекрасная мебель, которую я купил на свои заработанные деньги, заработанные не спекуляцией на бирже…, а честным трудом актёра высшей квалификации, который оплачивается здесь очень высоко. Никто не мешает нам зарабатывать сколько угодно, но только одним способом — трудом.

Я живу со всем комфортом, который может себе позволить человек… У меня растут дети, сейчас они ещё крошки: старшей — 6 лет, младшей — 4 года, но я спокоен за их судьбу. Они не будут «манекенщицами» парижских домов моды, где показывают дорогие модели чужих платьев, а сами ходят в рваных чулках и голодают или продаются хозяевам этих платьев; они не будут, как их называют в Америке, «такси-гёрл», т. е. «девушки-такси», которые ночи напролёт танцуют в барах с любыми мужчинами, купившими на них книжку «билетов» на танцы, наживая чахотку и отравляясь алкоголем. Они не будут содержанками старых банкиров и спекулянтов. Они не будут думать о том, как бы продать себя подороже… Они могут быть докторами, инженерами, юристами, архитекторами, артистами, учителями и даже учёными — всё зависит от их собственного желания.

Повторяю вам: я считаю себя абсолютно счастливым человеком. У меня есть Родина, семья и благородный любимый труд. Чего же мне ещё желать?..»

Видел ли Вертинский то, что на самом деле происходило вокруг него? Видел, и позволял себе «жалеть» попавших под удар, как когда-то, наперекор ЧК, жалел погибших юнкеров (кстати, эту песню ему исполнять, разумеется, не разрешали). Практически сразу по приезде, в декабре 43 года, он случайно встретился с опальным Зощенко. До недоброй памяти постановления еще оставалось три года, но тучи уже сгущались: запретили книгу «Пред восходом солнца», выгнали из редакции «Крокодила», Михаил Михайлович, отважный офицер — и при этом нервный сердечник — ждал ареста и уже не удивлялся, когда прежние друзья не здоровались с ним, а проскальзывали мимо. И тут — в фойе случайная встреча, 31 декабря, в канун Нового года.

«Высокий Вертинский выступил вперед и почтительно поклонился небольшому Михаилу Михайловичу. И наговорил массу хороших слов. Он, конечно, знал, в какую беду попал Зощенко. Это было видно уже по тому, как сочувственно и нежно заглядывал Вертинский в его глаза. Михаил Михайлович очень любил песни Вертинского, и ему было приятно узнать (это была их первая встреча), что Вертинский, по-видимому, тоже ценит его работу. Через несколько дней они увиделись вновь: на сей раз в занимаемом семьей Александра Николаевича двухкомнатном номере гостиницы «Метрополь».

Михаил Михайлович Зощенко

Михаил Михайлович Зощенко

Казалось бы — надо сидеть тише воды ниже травы, но нет, Вертинский не умеет. Удивительным образом подобные дерзости ему сходили с рук — он оставался «барином», счастливым любимцем муз среди тотального ужаса и страха. Наталья Ильина вспоминает, как, вернувшись из Шанхая с семьей, случайно столкнулась с Вертинским в Москве:

«Столкнутые друг с другом мужчина и я одновременно извинились, отпрянули, после чего тоже одновременно воскликнули: «Боже мой!» Он к этому добавил: «И вы здесь! Когда приехали?» В руке его пакетик — что-то съестное в пергаментной бумаге. «Можете себе представить, — сказал он, — тут нет вестфальской ветчины. Мало того! О ней тут даже не слыхивали!» Всё тот же. Барственная осанка, грассирует, и вестфальской ветчины ему не хватает, гурману!»

Всего тринадцать лет прошло со времен шанхайского житья то волю, то впроголодь. И теперь Вертинский — среди небожителей, на его концертах в Москве присутствуют сплошь представители советской элиты, ему можно то, что другим нельзя. И он по-прежнему, как в Шанхае, в Париже, где угодно, — готов выслушать, помочь, «приходить в восторг от чепухи и впадать в мрак — тоже от чепухи».

Стычки с советской действительностью происходили на каждом шагу. И дело касалось не просто бытовых проблем, отсутствия «вестфальской ветчины» — за границей — обыденной вещи, тут — немыслимой роскоши. Девочки, его принцессы, «ангелята», поехали в пионерский лагерь, чтоб избавиться от «аристократической оранжерейной опеки» — вернулись завшивленные, матерящиеся, побежали на кухню, ели руками котлеты со сковородки. В кинематографе, куда Вертинского звали на роли светских львов или кардинала-шпиона, он был единственным, кто помнил, как должны вести себя аристократы — настоящие, не карикатурные. Он ездил по всей стране, обожал свою новую публику, и она принимала его с восторгом, ценил знаки внимания, памятные подарки. А на радио его песни не звучали, в газетах о нем почти не упоминали, пластинок не выходило, он был — и его словно бы не было. Даже песню Вертинского о Сталине (была и такая) было решено не исполнять. Концерты подвергались цензуре, разрешенных к исполнению песен из целого вороха набиралась горстка. С другой стороны, его магическим образом обходили и все опасности — даже там, где, казалось бы, он накликал их на себя сам. Одна из легенд, сложившихся вокруг Вертинского, такова: во время борьбы с космополитизмом, особенно среди музыкантов, Сталин лично вычеркнул имя Вертинского, добродушно заметив: дадим ему спокойно дожить на Родине. Видел или не видел? Понимал или не понимал?

В 1950 году во время гастролей на Сахалине он писал жене: «В магазинах, кроме консервов и спирта — ничего нет. Он страшный, из древесины, его зовут «сучок» или «Лесная сказка»… Все больные «сутраматом»… что значит «с утра — мат»… Бедность ужасная, край ещё не освоен, а один «псих» написал книгу «У нас уже утро»… Сады цветут… Гиганты строятся!.. Получил сталинскую премию 3-й степени и, написав, удрал в Москву». А потом, в ту же поездку — песню Отчизна, в которой тоже высказал всё. Не увидеть этого невозможно.

Я прожил жизнь в скитаниях без сроку.

Но и теперь ещё сквозь грохот дней

Я слышу глас, я слышу глас пророка:

«Восстань ! Исполнись волею моей !»

И я встаю. Бреду, слепой от вьюги,

Дрожу в просторах Родины моей.

Ещё пытаясь в творческой потуге

Уже не жечь, а греть сердца людей.

Но заметают звонкие метели

Мои следы, ведущие в мечту,

И гибнут песни, не достигнув цели.

Как птицы замерзая на лету.

Россия, Родина, страна родная !

Ужели мне навеки суждено

В твоих снегах брести изнемогая.

Бросая в снег ненужное зерно ?

Ну что ж… Прими мой бедный дар, Отчизна !

Но, раскрывая щедрую ладонь,

Я знаю, что в мартенах коммунизма

Всё переплавит в сталь святой огонь.

И так ли хорошо для зерна — попасть в мартеновскую печь и переплавиться там в сталь? Даже если огонь — святой. Вертинский всегда был достаточно внимателен к слову, и в стихах говорил именно то, что хотел сказать. О безнадежности, бессмысленности происходящего, неуместности себя в этих просторах святого огня и равнодушного льда. «Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы» — этот пушкинский вопрос звучал для Вертинского укором и упреком. Хотя в жизни его всё шло показательно уютно и мило, ему, сеятелю, снега не отвечали. А год спустя ему дали Сталинскую премию за роль хитрого кардинала Бирнча, агента Ватикана в фильме «Заговор обреченных». Фильм завершался мощным финалом: сети и интриги порваны, компартия, выражающая волю народа, подписывает договор с СССР: «Нам помог генералиссимус Сталин!»

В 1956 году он написал яростное и дерзкое письмо С. В. Кафтанову, замминистру культуры СССР.

«Где-то там… наверху всё ещё делают вид, что я не вернулся, что меня нет в стране. Обо мне не пишут и не говорят ни слова, как будто меня нет в стране. Газетчики и журналисты говорят «нет сигнала». Вероятно, его и не будет.

А между тем я есть! И очень «есть»! Меня любит народ! (Простите мне эту смелость).

13 лет на меня нельзя достать билета!

Я уже по 4-му и 5-му разу объехал нашу страну. Я пел везде — и на Сахалине, и в Средней Азии, и в Заполярье, и в Сибири, и на Урале, и в Донбассе, не говоря уже о центрах. Я заканчиваю уже третью тысячу концертов. В рудниках, на шахтах, где из-под земли вылезают чёрные, пропитанные углём люди, ко мне приходят за кулисы совсем простые рабочие, жмут мне руку и говорят:

«Спасибо, что Вы приехали! Мы отдохнули сегодня на Вашем концерте. Вы открыли нам форточку в какой-то иной мир — мир романтики, поэзии, мир, может быть, снов и иллюзий, но это мир, в который стремится душа каждого человека! И которого у нас нет (пока)».

Всё это дает мне право думать, что моё творчество, пусть даже и не очень «советское», нужно кому-то и, может быть, необходимо. А мне уже 68-й год!

Я на закате. Выражаясь языком музыкантов, я иду «на коду». Сколько мне осталось жить? Не знаю, может быть, три-четыре года, может быть, меньше.

Не пора ли уже посчитаться с той огромной любовью народа ко мне, которая, собственно, и держит меня, как поплавок, на поверхности и не даёт утонуть?

Всё это мучает меня. Я не тщеславен. У меня мировое имя, и мне к нему никто и ничего добавить не может. Но я русский человек! И советский человек. И я хочу одного — стать советским актёром. Для этого я и вернулся на Родину. Ясно, не правда ли? Вот и я хочу задать Вам ряд вопросов:

- Почему я не пою по радио? Разве Ив Монтан, языка которого никто не понимает, ближе и нужнее, чем я?

- Почему нет моих пластинок? Разве песни, скажем, Бернеса, Утёсова выше моих по содержанию и качеству?

- Почему нет моих нот, моих стихов?

- Почему за 13 лет нет ни одной рецензии на мои концерты? Сигнала нет?

Я получаю тысячи писем, где меня спрашивают обо всём этом. Я молчу.

В декабре исполняется 40 лет моей театральной деятельности. И никто этого не знает. Верьте мне — мне не нужно ничего. Я уже ко всему остыл и высоко равнодушен.

Но странно и неприлично знать, что за границей обо мне пишут, знают и помнят больше, чем на моей Родине! До сих пор за границей моих пластинок выпускают около миллиона в год, а здесь из-под полы всё ещё продают меня на базарах «по блату» вместе с вульгарным кабацким певцом Лещенко!

Мне горько всё это. Я, собственно, ничего у Вас не прошу. Я просто рассказываю Вам об этом. Потому что Вы интересуетесь искусством и любите, по-видимому, его.

Как стыдно ходить и просить, и напоминать о себе… А годы идут. Сейчас я ещё мастер. Я ещё могу! Но скоро я брошу всё и уйду из театральной жизни… и будет поздно. И у меня останется горький осадок.

Меня любил народ и не заметили его правители!»

Это был крик, ответом на который мог бы запросто быть удар. Но удара не последовало. Как и реакции.

Памятник Александру Вертинскому на Новодевичьем кладбище

Памятник Александру Вертинскому на Новодевичьем кладбище

Через год, 21 мая 1956, он дал свой последний концерт в Доме ветеранов сцены им. Савиной, в Ленинграде. Тем же вечером в гостинице «Астория» он скончался от сердечного приступа. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище. В честь него назван астероид. В Киеве, родном городе Вертинского, к 130-летию ему поставлен памятник. Его песни поют до сих пор.