Если верить самой Алисе Коонен, ее первый детский дневник начинался словами: «Я очень хочу страдать». Те ранние записи не сохранились, зато осталось почти полсотни более поздних тетрадей. Догадываясь, что эти тексты рано или поздно прочитают, автор существенно их отцензурировала, уничтожив значительную часть записей. Методы Коонен были радикальны: она сажала кляксы, вымарывала отдельные слова или целые фразы, обрывала углы листов или вырывала страницы, вырезала куски маникюрными ножницами, выдавливала имена ногтем, писала поверх уже имеющихся строк. Все это — ради того, чтобы создать более рассудительный и менее страстный образ. Мы выбрали 12 фрагментов из дневников и писем Алисы Коонен, рассказывающих о внутреннем мире и внешних обстоятельствах жизни актрисы.

1. О том, как надоела гимназия

«Скучно, утомительно в гимназии!

24 августа 1904 года

Сегодня еле-еле дождалась конца уроков! Да! Тоска, тоска непроходимая! Из учителей был только Хаханов. Он все такой же, ничуть не изменился! Опять буду бегать за ним и бесить его. Да надоела в общем гимназия страшно! Правда, будут и веселые часы, еще успею „нахохотаться“, но все не то, все не то… Теперь мне нужно чего-то другого… (Это значит, просто-напросто, старше стала)».

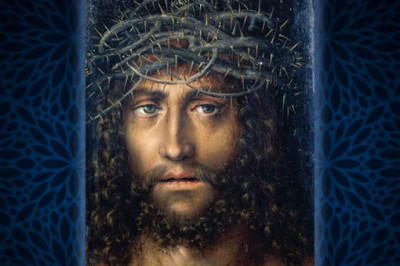

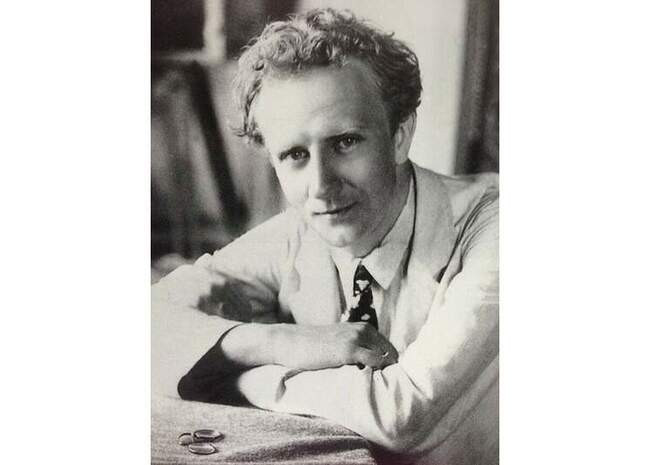

Алиса Коонен. 1906 год Фотография из книги «Три тетрадки Алисы Коонен». Москва, 2013 год

Алиса Коонен. 1906 год Фотография из книги «Три тетрадки Алисы Коонен». Москва, 2013 год

В гимназические годы Алиса Коонен крутила бесконечные романы, морочила голову учителю литературы, постоянно ходила в театры и меньше всего думала об учебе (это, впрочем, не помешало ей окончить гимназию с серебряной медалью). Тогда же начинается ее увлечение Московским Художественным театром и кумиром всех гимназисток (равно как и интеллигентной публики) актером Василием Качаловым, на чьи спектакли она попадала зайцем, платя билетерам по 15–20 копеек за право сидеть на ступеньке в верхнем ярусе (ближе к люстре, чем к сцене) или в бельэтаже.

В девочке с необычной фамилией Коонен бурлило много кровей: как минимум польская, фламандская, французская. В семье было трое детей: Алиса — младшая и самая неуправляемая. Родители не препятствовали интересу девочки к театру, но были резко против идеи идти в актрисы.

2. О мечтах и бесконечных туманах

«…Мысль о будущем не покидает ни на минуту.

29 апреля 1906 года

На днях Владимир Иванович [Немирович-Данченко] будет говорить с нами „о нашей дальнейшей судьбе“… „Пусть каждый из вас расскажет мне свои мечты и планы“…

Что ж говорить?!! Что я хочу работать, хочу быть на сцене, хочу учиться в театре?! Что я люблю театр до сумасшествия, что уйти из него — равносильно почти смерти (я говорю, конечно, о нравственном омертвении).

И что он может мне посоветовать? Что??

Боже мой, Боже мой, когда думаешь об этом, — голова кружится…

Что-то ждет там, далеко впереди — за этими бесконечными туманами?

Будет ли там какое-то огромное счастье, которого я так лихорадочно жду; или по-прежнему останутся одни миражи, огонек будет манить, а по мере приближения к нему — тухнуть?!»

Алиса Коонен (слева) в роли Митиль и Софья Халютина в роли Тильтиля в постановке пьесы Мориса Метерлинка «Синяя птица». Московский Художественный театр. 1908 год

Алиса Коонен (слева) в роли Митиль и Софья Халютина в роли Тильтиля в постановке пьесы Мориса Метерлинка «Синяя птица». Московский Художественный театр. 1908 год

Весной 1905 года Алиса Коонен, очарованная Московским Художественным театром и его актерами (вплоть до проводов Василия Качалова домой по другой стороне улицы в стайке поклонниц), поступила в Школу МХТ. Ученики принимают участие в массовых сценах спектаклей художественников, готовят самостоятельные отрывки, сдают экзамены. В начале 1906 года нескольких студентов, в том числе Алису, даже берут на продолжительные европейские гастроли. Ученики Школы страстно мечтают вскоре войти в труппу театра, время от времени им перепадает немного внимания Владимира Ивановича Немировича-Данченко и Константина Сергеевича Станиславского.

3. Об опущенных глазах и ответах невпопад

«Иногда мне даже не хочется, чтобы Василий Иванович [Качалов] полюбил меня теперь…

12 ноября 1906 года

Лучше после, когда я буду „большой актрисой“… Когда я перестану стесняться с ним, чувствовать себя такой девочкой. — А то ведь бывают минуты, когда я представляюсь себе такой маленькой, такой несчастненькой перед ним, и невольно съеживаюсь, опускаю глаза и отвечаю невпопад. Это ужасное чувство… Я презираю и ненавижу себя в эти минуты! Вдруг является какая-то угловатость, неловкость, все, что я ни говорю, — кажется глупым, смешным, все, что ни делаю, — нелепым и некрасивым до крайности…

Ужасное состояние! Хочется сквозь землю провалиться!»

Василий Качалов. 1903 год Фотография из книги «Три тетрадки Алисы Коонен». Москва, 2013 год

Василий Качалов. 1903 год Фотография из книги «Три тетрадки Алисы Коонен». Москва, 2013 год

Василий Качалов, кумир театральной публики, в первые годы существования МХТ сыгравший крупные роли во всех чеховских пьесах, шекспировского Юлия Цезаря, ибсеновского Бранда и Чацкого в грибоедовском «Горе от ума», был старше Коонен на 12 лет, был женат и имел сына. Он искренне пытался оградить свою семью от страданий, но ему это плохо удавалось. Судя по всему, отношения Качалова с Коонен начались во время одной из ежегодных поездок театра на весенние гастроли в Петербург — с тех пор город стал для нее особым местом.

4. О Косте, Владимире Ивановиче и разочаровании

«Для Кости [К. С. Станиславского] я игрушка, которую он каждую минуту может выбросить, а Владимир Иванович [Немирович-Данченко] — его я не понимаю — он чужой и далекий от меня, и что он за человек, и как он ко мне относится, я не знаю. Да и зачем мне это все? — Я хочу играть, я хочу совершенствовать в себе актрису. Я уйду из Художественного театра, потому что выносить здесь то, что я выношу, — не под силу. В другом театре пусть будет в миллион раз хуже, я и не подумаю роптать. А этот театр. Он был моим храмом. Я вошла с молитвой в эти двери. Я обожала каждую вещь, которая стояла на этой сцене, — вот отсюда и моя горечь, моя боль, моя грусть в театре».

11 июля 1909 года

Алиса Коонен в роли Маши в постановке пьесы Льва Толстого «Живой труп». Московский Художественный театр. 1911 год Фотография из книги «Три тетрадки Алисы Коонен». Москва, 2013 год

Алиса Коонен в роли Маши в постановке пьесы Льва Толстого «Живой труп». Московский Художественный театр. 1911 год Фотография из книги «Три тетрадки Алисы Коонен». Москва, 2013 год

Самозабвенное увлечение МХТ постепенно прошло, и Алисе стала очевидна ее чуждость этому театру: по большому счету ее здесь удерживало только чувство к Василию Качалову. Несмотря на то что и у Станиславского, и у Немировича-Данченко были на Коонен большие планы, ее темперамент требовал немедленного развития событий — движения «опрометью вперед», а не нудного копания в роли по совсем молодой системе актерской игры Станиславского, когда каждую эмоцию персонажа требовалось обозначить определенным значком в тетради с анализом роли. Впрочем, порывы уйти молодая актриса обуздывала достаточно долго — вплоть до 30 марта 1913 года. В этот день она подписала контракт с еще не существующим Свободным театром и обрекла себя не только на неопределенность в будущем, но и на многолетнюю обиду со стороны Станиславского.

5. О любви и насморке

«Я знаю — он [Василий Качалов] любит меня.

10 февраля 1911 года

Я этому верю теперь. Но он такой усталый, такой неактивный, не предприимчивый. Мне тяжело, утомительно, а люблю я его — бесконечно.

Он должен был приехать сегодня после „Карамазовых“, но у него насморк, и, по всей видимости, он отправится домой и будет пичкаться порошками .

Я не смею упрекать его, ставить ему это в вину, так как завтра у него трудный спектакль, днем репетиция, — и он будет прав, если не приедет; но вот то, что он все обдумывает, обсуждает каждый свой шаг — это меня утомляет, раздражает, царапает… Я сама — слишком беззаветно, слишком порывисто его люблю, нет ничего, чего бы я не сделала для него… Если бы у меня была горячка, тиф, какая-то смертельная болезнь — я бы примчалась к нему со всей своей любовью, окрыленная и вдохновенная… А он устало обдумывает, не слишком ли это большой риск — приехать ко мне с насморком».

Алиса Коонен. 1910 год

Алиса Коонен. 1910 год

Уже в 36 лет ощущавший себя немолодым Качалов с трудом выдерживал натиск Алисы: «Аличка, ну куда же я для Вас: Вы — вся жизнь, вся — порыв, вся — трепет… Вы — сама молодость… — А я — дряблый, старый. И потом — есть две категории людей — „уютные“ и „безумные“. Так вот, я — „уютный“, а вы — „безумная“». Даже после окончания этого романа Коонен будет жить с оглядкой на Качалова и испытывать определенную душевную зависимость от него.

6. Об Александре Таирове

«Таиров меня пугает.

25–26 января 1914 года

Он слишком зверски меня любит. <…> Так меня еще — не любили. И, вероятно, любить не будут. И это ужасно. Мне хочется отдать себя, бросить себя в этот вихрь. Он любит меня. Я не случайная женщина на его дороге. Он сказал, что я та женщина, ради которой он может бросить и жену, и ребенка. А мне, вероятно, только и нужно доводить его до обмороков. Бедный, бедный. И я люблю его. Когда он прощался вчера — он так плакал».

Алиса Коонен и Александр Таиров на площади Сан-Марко. Венеция

Алиса Коонен и Александр Таиров на площади Сан-Марко. Венеция

С Александром Таировым Алиса Коонен встретилась в Свободном театре, существовавшем один сезон 1913–1914 годов. Исполнительница заглавной роли в пантомиме «Покрывало Пьеретты» станет главной актрисой и любовью режиссера до его смерти в 1950 году. Вместе они под занавес 1914 года создадут и откроют Камерный театр; вместе, почти не разлучаясь, проживут три с половиной десятилетия его радостей и горестей, вместе войдут в историю театра. В 1914 году Коонен, возможно, еще не испытывала настоящей любви к Таирову, но была полна благодарности за его чувство и изумлялась тому, что любовь может состоять не только из мук. Впрочем, довольно быстро Коонен наскучили эти спокойные и гармоничные отношения: ее душа требовала «100-градусной атмосферы», и совместная жизнь стала напоминать то романтическую драму, то античную трагедию. В официальном браке Коонен и Таиров не состояли, детей у них не было, хотя мысль о ребенке неоднократно посещала Алису, когда ей было уже за 35.

7. О грехах

«Последние дни после суда (дело Мариупольского) я очень задумалась о себе, о своей протекшей жизни. На суде оглашали дневник убитой и так много грязного, недостойного вылили на ее несчастную жизнь. Даже прокурор, охраняя ее „светлую память“, не отрицал того, что она развратна.

19 мая 1915 года

А пишет она: „Мне нравится X — предвижу свое грядущее паденье“, „дурман в голову от N“ и т. д., и т. д.

И ее осуждали все, весь суд, вот за это, а вообще она „идейная“, стремилась к науке, любила и помогала родным, не блистала нарядами.

И вот я задумалась о себе. Я так легко отношусь к своим прошлым грехам, я всегда так легко грешила, иногда безо всякого удовольствия, так как-то просто, не умея, не сопротивлялась. И вот в один прекрасный день меня убьет какой-нибудь близкий человек, возьмут мои тетрадки и объявят „развратной“».

Алиса Коонен в спектакле «Голубой ковер». Камерный театр. 1917 год

Алиса Коонен в спектакле «Голубой ковер». Камерный театр. 1917 год

Коонен всегда была очень откровенна в своих дневниках. Дело Мариупольского, кажется, впервые заставило ее задуматься о том, что дневники могут прочитать посторонние люди. Но явная оглядка на читателя проступит в дневниках позже, когда в 1917 году Коонен сформулирует, словно объясняя кому-то: «Я веду дневник исключительно для себя. Это тот материал, из которого со временем, если буду жива, я сделаю рассказ о своей жизни. Здесь — одни знаки, понятные только мне и вводящие во все круженья моих внутренних движений. Это всё — заглавные буквы тех слов, из которых и будет когда-нибудь, если это суждено, рассказ об Алисе Коонен, о ее странном существе и существовании на свете».

8. О Камерном театре

«Все заполняет театр.

18 декабря 1915 года

Театр и Александр Яковлевич.

Так сузился круг.

Я выросла. — Стала смелее, не боюсь говорить свои слова, заявлять о себе. Дышу нашим театром, верю в его будущее и несу туда свою душу, свою любовь и здоровье».

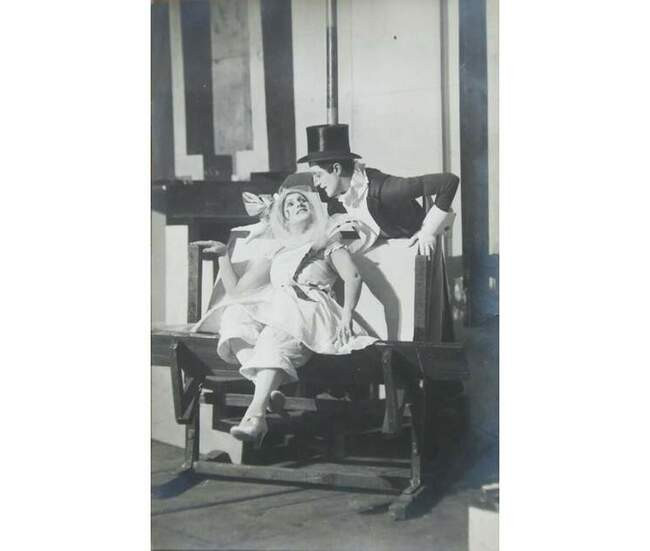

Алиса Коонен и Олег Фрелих в постановке пьесы Калидасы «Сакунтала». Камерный театр. 1910-е годы

Алиса Коонен и Олег Фрелих в постановке пьесы Калидасы «Сакунтала». Камерный театр. 1910-е годы

В Камерном театре с первых лет его существования (а их нельзя назвать безоблачными) Алиса Коонен чувствует себя на своем месте. Чем дальше, тем больше театр становился ее театром и тем сильнее она ощущала его своим делом. Уже на первой генеральной репетиции «Сакунталы», поставленной по индийской пьесе Калидасы, присутствовала вся театральная Москва: Немирович-Данченко, Станиславский, Вахтангов, Сулержицкий, Комиссаржевский, Кустодиев и так далее. Сразу стало понятно: Таиров — режиссер уникальный, а Алиса способна воплотить его самые причудливые замыслы.

Камерный театр открылся в год начала Первой мировой войны. Его создателям пришлось столкнуться сначала с долгими поисками здания, затем — с его перестройкой, тяжбой с консисторией, запрещавшей театр из-за того, что он находился на 3,5 метра ближе к стоящей рядом церкви, чем полагалось по правилам. А еще — с провалами многих спектаклей, безденежьем, судом с владельцами дома на Тверском бульваре, временной его потерей и так далее. И все же эти неприятности удалось преодолеть и сделать театр одной из важнейших культурных институций своего времени.

9. Об одиночестве и расхитителях

«…Меня расхищают по кусочкам. Все большие люди угадывали и говорили: „Есть что-то в Алисе…“ — но никто не отдал мне себя целиком, кроме Юргиса, который мог бы, если бы я захотела, принести себя на служение мне. Но он — не тот. А остальные — каждый брал меня для себя. Никто — для меня. Даже Вася, дни с которым я благословляю, Крэг, Андреев и проч., и проч. …Их вереница — и больших, и малых — растащили всю меня по кусочкам, каждый для своей надобности.

15 июля 1919 года

А я — всю жизнь одинока.

И каждый день просыпалась и ждала чуда».

Алиса Коонен и Николай Церетелли. Сцена из оперетты Шарля Лекока «Жирофле-Жирофля». Камерный театр. 1922 год

Алиса Коонен и Николай Церетелли. Сцена из оперетты Шарля Лекока «Жирофле-Жирофля». Камерный театр. 1922 год

Все увлекавшиеся Алисой Коонен мужчины, сумевшие в той или иной мере пробудить ее интерес к себе, имели отношение к искусству: композитор Александр Скрябин, актеры Николай Церетелли, Михаил Ленин, Иван Берсенев, меценат Николай Тарасов. Писатель Леонид Андреев мечтал на ней жениться, художник и режиссер Гордон Крэг видел ее своей идеальной Офелией, поэт Юргис Балтрушайтис забрасывал полными тумана и символов посланиями и намекал на самоубийство.

10. О муке старения

«Весь этот последний год был тяжким моим испытаньем. Я страдала, страдала подчас мучительно, мерзким женским страхом.

26 марта 1928 года

Морщины вокруг глаз, опускающиеся углы губ…

Как будто с этим улетало все.

Я бросалась „на люди“. Тащила Малыша [А. Я. Таирова] в идиотский „кружок“. Там я жадно следила за лицами, на меня смотревшими: видят ли они то, что вижу я в зеркале, внимательно разглядывая себя по утрам и с каким-то садистическим удовлетворением отмечая новые и новые признаки надвигающейся „старости“. Я приходила в восторг от комплиментов мужчин. Я чуть не влюбилась в какого-то итальянца из посольства только потому, что он, не зная, кто я, искал меня глазами, сидя за другим столом, и на костюмированном вечере усиленно преследовал меня серпантином.

Какая нелепица!

Какой позор!»

Алиса Коонен в спектакле «Антигона». Камерный театр. 1927 год

Алиса Коонен в спектакле «Антигона». Камерный театр. 1927 год

Из-за внешности, походки, отсутствия нарядов Алиса Коонен, как свойственно актрисам, страдала порой мучительно, не только в 40, но и в 20, когда казалось, что «пережито больше, чем нужно», а она «не из тех, что долго живут»: «…вскочил на носу прыщ, и из-за этого — ужасное состояние, мучения такие, что с ума сойти можно, все только потому, что я уродина… Примет лицо хороший вид — и я стану опять веселая, оживленная, буду петь целыми днями. Господи, вздор, а я вот страдаю, мучительно…» Несмотря на эти сомнения, 40-летняя Коонен была в прекрасной форме, а впереди ее ждали роли молодых героинь — к примеру, Клеопатры, Эммы Бовари, Нины Заречной.

11. О морковке на зеленом стебле

«Парикмахерша бухнула больше, чем надо, воды в басму — она стала жидкой, как чай, стекла с волос, выкрасила мое бренное тело с шеи до колен в зеленую краску, а голова осталась игривой морковкой на зеленом стебле!!! Степа мне посоветовала на следующий день подержать еще хну 6 часов, чтоб стать темней. Я промучилась и просидела 7 часов! Когда вымыла волосы и взглянула в зеркало, у меня потемнело в глазах: любой рыжий в цирке мог бы мечтать о таком красном парике. Так горели мои седые височки!! Прочая голова вышла просто очень рыжая, как я в „Машинале“, и очень ко мне идет, только необходимо переменить амплуа на гранд-кокет, потому что без игривости она не играет.

Из письма Александру Таирову. Июнь 1943 года

Не знаю, как быть с госпиталем. У больных может подняться температура от одного моего вида!»

Алиса Коонен в роли Эммы Бовари в спектакле «Госпожа Бовари». 1940-е годы

Алиса Коонен в роли Эммы Бовари в спектакле «Госпожа Бовари». 1940-е годы

С 17 апреля 1942 года по 14 октября 1943-го Камерный театр находился в эвакуации в Барнауле, играя репертуарные спектакли и выпуская премьеры. Кроме того, актеры часто выступали в госпиталях. Весной сотрудники театра сажали картошку и морковь: пашня находилась в 12 км, и ходить туда приходилось пешком. Спектакли в это время отменялись. Коонен, впрочем, удалось избежать этой повинности.

12. О травле

«Ночь сегодня оба не спали. Со мной был нервный припадок.

14 апреля 1947 года

А. Я. [Таиров] с затравленными замученными глазами плакал надо мной.

<…> И больного замученного человека — самого большого в искусстве, самого честного — третируют как мальчишку бездушные чиновники, клевеща, оговаривая, ведя хитрую, тонкую, почти садистическую политику — долженствующую довести его или до самоубийства, или до скандала на каком-нибудь заседании Комитета. [Нрзб.] ему придется сложить с себя обязанности художественного руководителя. Я очень боюсь за А. Я. И сил у меня уже тоже нет».

Алиса Коонен. 1958 год На лицевой стороне фотографии: «На добрую память о прекрасных годах молодого Камерного театра. С искренним пожеланием всего самого светлого и хорошего, что бывает в жизни. Алиса Коонен — Наталье Туркус. 58 г. ноябрь».

Алиса Коонен. 1958 год На лицевой стороне фотографии: «На добрую память о прекрасных годах молодого Камерного театра. С искренним пожеланием всего самого светлого и хорошего, что бывает в жизни. Алиса Коонен — Наталье Туркус. 58 г. ноябрь».

Нападки на Камерный театр начались задолго до 1947 года. В ноябре 1940-го председатель Комитета по делам искусств Михаил Храпченко обратился с письмом к Молотову, где, перечисляя идейные ошибки Таирова, приходил к выводу: «…считаю необходимым поставить вопрос о дальнейшей судьбе Камерного театра и о целесообразности оставления Таирова во главе театра». В последующие годы ситуация усугублялась, мрак сгущался. 27 мая 1949-го вышло постановление того же Комитета по делам искусств об отстранении Александра Таирова от работы в Камерном театре. 29 мая был сыгран последний спектакль «Адриенна Лекуврёр». Таиров и Коонен были переведены в Театр имени Евгения Вахтангова — впрочем, его порога они ни разу не переступили. 25 сентября 1950 года так и не сумевший прийти в себя Таиров умер. Коонен пережила его на четверть века, но уже ни в одном театре не служила: выступала в концертах, принимала участие в литературно-музыкальных композициях и проводила творческие вечера.