«Бурлаки на Волге» (1870–1873)

История создания «Бурлаков на Волге» подробно описана в книге Репина «Далекое близкое». Поехав с друзьями-художниками на Волгу писать этюды, он увидел бурлацкую тягу и начал писать крестьян-бурлаков. В книге описаны эпизоды смешные и страшные: тотальное отсутствие взаимопонимания между художниками и крестьянами сопровождается еще и мотивом собственной вины за недостаточное народолюбие. «Хождение в народ» напоминает проход по минному полю — однако стоит начать рисовать, и те же модели уже характеризуются в совсем иных выражениях. Они обретают имена: Ларька, отставной солдат Зотов, вожак бурлацкой ватаги расстрига Канин, — и народ составляется уже из преображенных эстетическим восторгом лиц.

С «Бурлаков на Волге» началась репинская слава. Публика картину заметила: официальные люди — среди которых президент Академии художеств Федор Бруни и министр государственных имуществ Зеленой, возмущенный неактуальностью мотива («этот допотопный способ транспортов… уже сведен к нулю»), — негодовали, прогрессисты восхищались. Но как раз в восхищении «своих» был оттенок, для импульсивного по натуре художника неприемлемый: ему как бы вменялось в обязанность и дальше быть певцом обездоленных, изображать, как писал Крамской, «тяжелый, крепкий и почти дикий организм». И напрасно Репин, поясняя, что «не давал клятву писать только дикие организмы», признавался, что в процессе работы его «нисколько не занимал вопрос быта и социального строя договоров бурлаков с хозяевами», — общественность видела то, что хотела видеть: обличение и гражданскую скорбь. Между тем «Бурлаки» построены гораздо сложнее.

Обличительный пафос предполагался в первом замысле картины: процессия должна была двигаться параллельно променаду нарядных дачников, но от такого лобового хода Репина отговорил его друг — пейзажист Федор Васильев. Были и иные варианты — с бурлаками, пробирающимися сквозь бурелом (этюд, забракованный знатоком леса Шишкиным за «неправильные» деревья, уничтожен) и идущими вброд; самый последний ремейк был создан в 1918 году и назывался «Быдло империализма» — Репин вообще был склонен возвращаться к старым сюжетам. Но в канонической версии, развернув шествие по горизонтали и дав таким образом «реплики» всем членам артели, автор обеспечил и зрителям свободу выбора. Вместо бытового жанра получился групповой портрет, где никто не выделен: можно сосредоточиться на «бунтарях», но можно назначить «главным» вожака ватаги, созерцателя Канина, который самому Репину казался проданным в рабство античным философом. И это безоценочное экспонирование персонажей в эпически пустом, выжженном по цвету пространстве было совершенно новым для передвижнической картины, которая всегда стремилась к четкой расстановке акцентов. Как точно заметил Достоевский: «…бурлаки, настоящие бурлаки и более ничего. Ни один из них не кричит с картины зрителю: „Посмотри, как я несчастен и до какой степени ты задолжал народу!“».

Кстати, «Бурлаков» приобрел и повесил в своей бильярдной великий князь Владимир Александрович. Что он думал по поводу авторской идеи — неизвестно.

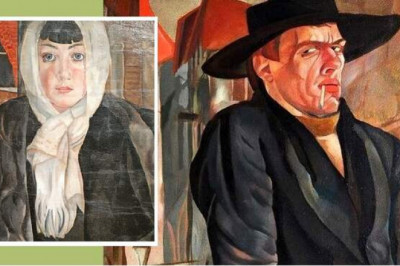

«Протодиакон» (1877)

Портрет диакона Ивана Уланова из Чугуева, родного города Репина, создавался как этюд для картины «Крестный ход в дубовом лесу. Явленная икона». Работа над ней затянулась примерно лет на пятьдесят. В 1881 году она была отложена, потому что художник задумал другой вариант того же сюжета (ставший знаменитым «Крестный ход в Курской губернии»), но впоследствии возобновлялась; последние изменения в композицию были внесены в 1924-м. В «Явленной иконе» протодиакон ведет толпу, представляющую собой живописное многоцветное марево: он здесь почти единственный ярко «персональный» герой. В «Крестном ходе в Курской губернии», где толпа состоит из лиц разной степени характерности, столь индивидуальный образ разрушил бы хоровое начало — и Репин, поначалу думавший включить его в картину, от этой идеи отказался.

«Протодиакон» экспонируется именно как протодиакон: имя здесь лишнее, важна типичность. Как писал сам Репин:

«Это экстракт наших дьяконов, этих львов духовенства, у которых ни на одну йоту не попадается ничего духовного — весь он плоть и кровь, лупоглазие, зев и рев бессмысленный, но торжественный и сильный, как сам обряд в большинстве случаев… Чувственность и артистизм своего дела, больше ничего!»

Но если в описании еще можно усмотреть оценку и даже некую антиклерикальную ноту, то в портрете — одно лишь любование витальностью. Репин-писатель (а он был прекрасным писателем) способен анализировать своих героев, но Репин-художник с восторгом откликается на человеческую целостность, на полноту жизни, на органику и динамику. Откликается такой же живостью живописного почерка, бравурностью кисти. Протодиакон не плох и не хорош — он просто есть: и художническая завороженность фактурой здесь оборачивается чем-то напоминающим уже душевное сродство.

Кстати, репинский образ послужил основой грима актера Котэ Даушвили, сыгравшего роль священника отца Гермогена в фильме Георгия Данелии «Не горюй». Тоже живой образ, хоть и отчасти гротескный.

Портрет Модеста Мусоргского (1881)

В том, что Репин был прирожденным портретистом, что именно портретное чутье составляло основу его живописного дара, кажется, не сомневался никто из его современников. Вплоть до того, что портретам приписывались магические свойства: было замечено, что многие репинские модели умирали вскоре после сеансов. «Страшно для живого человека попасть под кисть его», — говорил Василий Розанов, потому что «„щупальщик“ существа человеческого» (его же слова) как бы экстрагирует жизнь, переводя ее в краски и оставляя персонажу лишь пустую оболочку. «Великий физиономист, — признавал критик Сергей Маковский, — но физиономист односторонний. Главное — абсолютно не поэт». И это мнение тоже было распространенным: Репину не отказывали в точности и цепкости взгляда, но отказывали в умении воспарять над социально-физиологическими приметами. Пожалуй, портрет Мусоргского опровергает такую характеристику.

Он был написан «по случаю» самому печальному — Мусоргский умирал в лечебнице от цирроза печени и умер через несколько дней после завершения работы. Репин спешил; его собственное желание успеть запечатлеть композитора совпало с заказом Павла Михайловича Третьякова, который желал иметь портрет Мусоргского в своей портретной галерее «лучших людей России». Всего четыре сеанса, правда долгих, в полный световой день.

Невозможно скрыть нездоровую багровость лица — она и не скрыта, но умело погашена в малиновых отворотах больничного халата, принимающих на себя рефлексы другой красноты. Зато яркость глаз, напротив, подчеркнута, и этот свет продолжается в воздушности фона. Фигура монументально вписана в холст, но в позе есть предощущение перемены: жизнь еще продолжается, и распад плоти словно отступает перед последним явлением «духовного человека». Единственный портрет Мусоргского представляет его почти «поэтически» — и написан со всей возможной деликатностью.

Кстати, от гонорара за портрет, присланного Третьяковым, Репин отказался — точнее, пожертвовал его на памятник композитору.

Царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре, во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году (1879)

Уже название картины содержит развернутую экспликацию. Без нее трудно было бы понять, что происходит — чем так разгневана эта женщина богатырского роста и телосложения? Почему прячется в углу девочка-послушница? Что должно убедить зрителя в историчности сцены — только ли кольчужная парча царского платья (специально сшитого по аутентичным эскизам)? Нет, конечно, еще и тело повешенного стрельца за окном призвано прояснить ситуацию визуально, но оно, к счастью, не бросается в глаза.

Первая историческая картина Репина не вызвала энтузиазма у большинства даже самых горячих его поклонников. Риторический вопрос Сурикова: «Стрельцы разве могли за такой рыхлой бабой пойти?» — в сущности, мог бы повторить художественный критик, друг и покровитель всех передвижников Стасов, считавший Репина вообще неспособным к этому роду живописи. И не без оснований. Репинская привязанность к натуре и прежде всего к натуре человеческой, портретной, побуждала его воспринимать историю как сумму частных и, возможно, случайных сюжетов про людей. Про людей непременно в аффекте: коль скоро они являются историческими персонажами, то и представлять их следует, по этой логике, в моменты драматические. Вот царевна Софья в момент, когда ее жизнь окончательно проиграна, — но в натурной системе видения она может отреагировать на это лишь физиологической гримасой ярости. В изобразительном воплощении драма превращается в мелодраму, героиня словно выступает на оперных подмостках (Репин, надо сказать, любил оперу и нередко ею вдохновлялся).

Впрочем, возможно, в картине был и некий дополнительный умысел. Известно, что художник внимательно изучал источники и стремился следовать правде во всех деталях: даже то, что героиня изображена с непокрытой головой (головной убор был сшит из той же старинной парчи, но не пригодился), указывает на скорый постриг — он случится как раз в 1698 году. Но тогда странно выглядит ошибка в датах: до попытки стрельцов вернуть Софью на трон она провела в монастыре не год, как сказано в заглавии, но девять лет. Не исключено, что ошибка умышленна: спрессованное время (пусть это заметно не всем) хотя бы отчасти, символически выводит картину из слишком конкретного измерения, представляя автора не этнографом, но вдохновенным сочинителем.

Кстати, одной из моделей для героини (их было несколько) стала Валентина Семеновна Серова, мать репинского ученика Валентина Серова — дама авторитарного склада, нигилистка и общественная деятельница. Но больше всего Софья похожа на портреты Петра I: портретное чутье в очередной раз не подвело художника.

«Не ждали» (1884–1888)

Картина Репина «Не ждали» замыкает его «революционный цикл», куда входят также «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди» и другие работы. Такой была репинская версия бытового жанра: быт привлекал его в экстремальных обстоятельствах, волей истории ставших временно типическими. Россия 1880-х изобиловала подобными обстоятельствами. Демократическая интеллигенция жила сведениями о политических процессах и смертных приговорах, обсуждала террористические акты (увы, как раз приобретшие вид типических сюжетов) и реакцию власти на них. Цареубийство и казнь народовольцев всколыхнули всех: замкнутый круг насилия перемешал роли жертв и палачей, героев и мучеников.

Сюжет картины не столь очевиден, как кажется. Вроде бы ссыльный революционер возвращается в семью, но тогда отчего его «не ждали»? Ведь об освобождении узников родных оповещали. Фотография убитого Александра II в гробу на стене указывает на время действия — речь, видимо, идет о пересмотре именно административных дел, предпринятом после 1883 года Александром III. Герой, вероятно, отсутствовал несколько лет, о чем свидетельствует реакция детей на его появление: они, кажется, не помнят отца. Впрочем, так ли? Летучесть взглядов и гримас не подытожена в этих лицах, как бы захваченных внезапной жизнью. Девочка скорее насторожена, мальчик скорее возбужден, горничная невозмутима, дама у рояля будто грезит наяву — а лица матери (если это мать) мы не видим. Вместо ответа — длящийся вопрос, и время словно замедляется у порога, перестает быть жанровым временем. Не случайно фигура ссыльного отсылает к фигуре Христа с картины Александра Иванова «Явление Мессии»; здесь так же чуть искажена перспектива и вздыблен пол, чтобы шаг превратился в нисхождение.

Зрителям неопределенная тональность рассказа казалась просчетом художника. Но и сам Репин, интуитивно ощущая вечный привкус в сюжете, все-таки не мог не намекнуть на дальнейшее развитие коллизии. Отсюда — мозаика подсказок: портреты поэтов Тараса Шевченко и Николая Некрасова, гравюра с картины Карла Штейбена «На Голгофе». Впрочем, фотография убитого царя-освободителя вновь возвращает в атмосферу неуверенности — неуверенности общего свойства, охватившей русское общество после 1 марта 1881 года: ведь нарушение главной заповеди потрясло и тех, кто в целом революционному движению сочувствовал. Герой картины не имеет отношения к цареубийству, однако изображение на стене в доме его родных напоминает, что отсвет вины есть и на нем. Все вместе, все одновременно: вина, жертва, подвиг — ничего этого «не ждали», и траур одежд может быть трактован как печаль обо всех сразу.

Кажется, единственный раз в своей практике Репин написал картину с открытым финалом.