«…Гоголю привыкли не верить. Чуть ли не все, что

говорил Гоголь, признавалось не заслуживающей

внимания мистификацией».

Василий Гиппиус

Как в воспоминаниях современников, так и в позднейших исследованиях неизбежно возникает мысль о лживости и неискренности Гоголя, о том, что даже его прямая речь совсем не обязательно правдива и что «все не то, чем кажется».

«Гоголь был лгун. Вершиной романтического искусства считалось стремление открыть перед читателем душу и сказать „правду“. Вершиной гоголевского искусства было скрыть себя, выдумать вместо себя другого человека и от его лица разыгрывать романтический водевиль ложной искренности. Принцип этот определял не только творческие установки, но и бытовое поведение Гоголя. Достаточно просмотреть его письма, чтобы убедиться, что он систематически мистифицирует своих корреспондентов: то, находясь в России, пишет как бы из-за границы, то выдумывает несуществующие детали, превращающиеся потом в мучительные загадки для его биографов».

Известно несколько примеров таких писем, когда мы точно знаем, что написанное в них — ложь. Иногда она напоминает неудержимое хвастовство в духе Хлестакова — например, в письме матери от 4 января 1832 года: «Скажите мошеннику полтавскому почтмейстеру, что я на днях, видевшись с кн. Голицыным, жаловался ему о неисправности почт». В комментарии к этому письму отмечено: «О знакомстве Гоголя с кн. Александром Николаевичем Голицыным (1773–1844), занимавшим при Николае I пост главноуправляющего почтовым департаментом, ничего не известно. Возможно, что Гоголь просто решил припугнуть полтавского почтмейстера». Иногда это продуманный обман. Приехав в 1839 году в Москву, Гоголь пишет матери письмо якобы из Триеста: «Насчет же моей поездки я еще ничего решительно не предпринял. Я живу в Триесте, где начал морские ванны, которые мне стали было делать пользу, но я должен их прекратить, потому что поздно начал, с будущей весной их продолжаю. Если я буду в России, то это будет никак не раньше ноября месяца и то если найду для этого удобный случай и если эта поездка меня не разорит».

Атмосфера мистификации, сопровождавшая Гоголя, создала прекрасную почву для появления вокруг его фигуры множества мифов.

Легенда 1. У Гоголя был ужасный характер

Вердикт: да, характер у него был не из легких.

Субботнее собрание у В. А. Жуковского. Картина художников школы Алексея Венецианова: Григория Михайлова, Аполлона Мокрицкого и других. 1834–1836 годы На картине изображены (слева направо): П. А. Плетнев, В. Ф. Одоевский (В. А. Жуковский?), А. В. Кольцов, Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин, М. И. Глинка (В. Ф. Одоевский?), И. А. Крылов, П. И. Кривцов (А. А. Перовский?), М. Ю. Виельгорский, И. И. Козлов (Ф. Ф. Вигель?) и А. Н. Карамзин.

Субботнее собрание у В. А. Жуковского. Картина художников школы Алексея Венецианова: Григория Михайлова, Аполлона Мокрицкого и других. 1834–1836 годы На картине изображены (слева направо): П. А. Плетнев, В. Ф. Одоевский (В. А. Жуковский?), А. В. Кольцов, Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин, М. И. Глинка (В. Ф. Одоевский?), И. А. Крылов, П. И. Кривцов (А. А. Перовский?), М. Ю. Виельгорский, И. И. Козлов (Ф. Ф. Вигель?) и А. Н. Карамзин.

Говоря о характере, мы вступаем в сферу субъективных оценок, которые легко могут противоречить друг другу. И все же даже ближайшим друзьям Гоголя, готовым простить ему многое, судя по всему, было непросто в общении с ним. Скрытность писателя, ставшая помехой для его биографов, очень остро воспринималась близкими ему людьми, потому что подрывала саму идею дружбы. Вот отрывок из письма друга Гоголя Петра Александровича Плетнева:

«Но что такое ты? Как человек существо скрытное, эгоистическое, надменное, недоверчивое и всем жертвующее для славы. Может быть, все это и необходимо для достижения последнего. Итак, я не назову ни одного из этих качеств пороком: они должны сопутствовать человеку, рожденному для славы. <…> Но как друг что ты такое? И могут ли быть у тебя друзья? Если бы они были, давно высказали бы они тебе то, что ты читаешь теперь от меня».

Даже в очень прочувствованном, написанном после смерти писателя «Письме к друзьям Гоголя» Сергей Тимофеевич Аксаков не может обойти эту черту:

«Даже с друзьями своими он не был вполне, или, лучше сказать, всегда, откровенен. Он не любил говорить ни о своем нравственном настроении, ни о своих житейских обстоятельствах, ни о том, что он пишет, ни о своих делах семейных. Кроме природного свойства замкнутости, это происходило оттого, что у Гоголя было постоянно два состояния: творчество и отдохновение. Разумеется, все знали его в последнем состоянии, и все замечали, что Гоголь мало принимал участия в происходившем вокруг него, мало думал о том, что говорят ему, и часто не думал о том, что сам говорит…»

В общении с незнакомыми или несимпатичными ему людьми эта замкнутость принимала довольно оскорбительные формы. Согласно воспоминаниям знакомой писателя Веры Александровны Нащокиной, «обыкновенно разговорчивый, веселый, остроумный с нами, Гоголь сразу съеживался, стушевывался, забивался в угол, как только появлялся какой-нибудь посторонний, и посматривал из своего угла серьезными, как будто недовольными глазами или совсем уходил в маленькую гостиную в нашем доме, которую он особенно любил».

Однажды Гоголя уговорили приехать к Чаадаеву — и Гоголь весь вечер притворялся там спящим. Дмитрий Николаевич Свербеев, дипломат, историк, хозяин московского литературного салона, знакомый и с Чаадаевым, и с Гоголем, вспоминал, что «долго не мог забыть Чаадаев такого оригинального посещения, и, конечно, оно вспоминалось ему при чтении Гоголя, а может быть, и при суждении о его произведениях .

Эти вспышки нелюдимости не всегда имели объяснение. Аксаков описывает, как к нему приезжал писатель Дмитрий Княжевич (все эти разы Гоголь был у него в гостях). В первый раз Гоголь тихонько сбежал из дома, во второй — притворился спящим, а потом тоже сбежал, на третий — вышел навстречу и как ни в чем не бывало «протянул ему обе руки, кажется, даже обнял его, и началась самая дружеская беседа приятелей, не видавшихся давно друг с другом…». «Всякое объяснение казалось мне так невыгодным для Гоголя, что я уже никогда не говорил с ним об этом — в чем раскаиваюсь теперь», — пишет Аксаков.

Однажды Гоголь сбежал с московской постановки «Ревизора», когда стало понятно, что публика в восторге и хочет видеть автора. «Публика была очень недовольна, сочла такой поступок оскорбительным и приписала его безмерному самолюбию автора». Потом Гоголь объяснял свое исчезновение тем, что получил некое горестное известие от родных. Но никто ему особо не поверил: «Мать Гоголя вскоре приехала в Москву, и мы узнали, что ничего особенно огорчительного с нею в это время не случилось. Отговорка Гоголя признана была нами за чистую выдумку».

Аксаков почти всегда пытался дать поведению Гоголя приемлемое объяснение, но не все были так терпеливы, как он: многие, особенно посторонние наблюдатели, считали Гоголя исключительно капризным: «Трудно представить себе более избалованного литератора и с большими претензиями, чем был в то время Гоголь». Петр Иванович Бартенев (в будущем — издатель журнала «Русский архив»), встречавший Гоголя в доме Хомяковых, очень близких друзей писателя, вспоминал:

«Он капризничал неимоверно, приказывая по нескольку раз то приносить, то уносить какой-нибудь стакан чая, который никак не могли ему налить по вкусу; чай оказывался то слишком горячим, то крепким, то чересчур разбавленным; то стакан был слишком полон, то, напротив, Гоголя сердило, что налито слишком мало. Одним словом, присутствующим становилось неловко; им только оставалось дивиться терпению хозяев и крайней неделикатности гостя».

А вот эпизод из воспоминаний Авдотьи Яковлевны Панаевой о встрече с Гоголем в доме Сергея Аксакова:

«Хозяйка дома потчевала его то тем, то другим, но он ел мало, отвечал на ее вопросы каким-то капризным тоном. Гоголь все время сидел сгорбившись, молчал, мрачно поглядывая на всех, изредка на его губах мелькала саркастическая улыбка, когда о чем-то горячо стали спорить Панаев с младшим Аксаковым».

В общем, характер у великого писателя и правда был не сахар.

Легенда 2. На самом деле его звали не Гоголь, а Яновский

Вердикт: отчасти это правда.

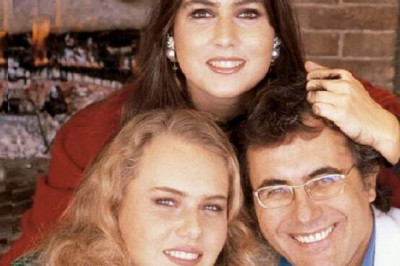

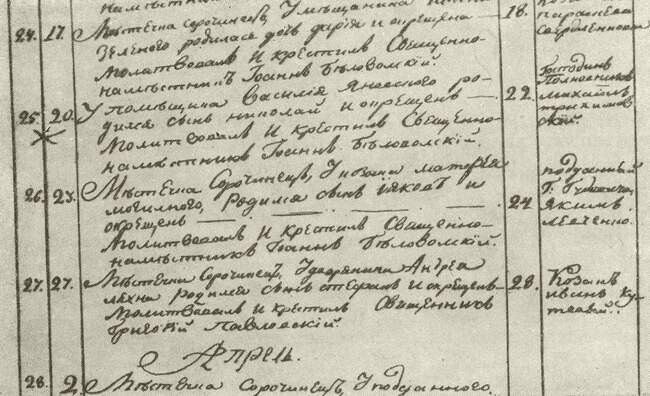

Запись о рождении Николая Гоголя (помечена крестом) в метрической книге Спасо-Преображенской церкви в Больших Сорочинцах. 1809 год

Запись о рождении Николая Гоголя (помечена крестом) в метрической книге Спасо-Преображенской церкви в Больших Сорочинцах. 1809 год

История об имени Гоголя довольно темная и многосоставная. Расскажем несколько важных моментов. В начале XX века были опубликованы исследования, согласно которым прапрадедом Гоголя по отцовской линии был некто Иван Яковлевич, в конце XVII века служивший священником Троицкой церкви в городе Лубны. Сын его Демьян, тоже священник, уже носит фамилию Яновский — очевидно, образованную от имени отца (по-польски Яна). У Демьяна Яновского будет два сына — Кирилл и Афанасий. Кирилл и его потомки также будут священниками и будут носить фамилию Яновские. Афанасий учился в Киевской духовной академии, но священником не стал: он получил чин полкового писаря, а впоследствии и секунд-майора. В 1780-х годах, доказывая свои права на дворянство, он представил в Киевское дворянское собрание документы, согласно которым его прапрадедом был могилевский полковник Андрей Гоголь. «Предки мои, фамилиею Гоголи, польской нации; прапрадед Андрей Гоголь был полковником могилевским, прадед Прокоп и дед Ян Гоголи были польские шляхтичи…» — утверждал дед Николая Гоголя. Превращение Гоголей в Яновских он объяснил так: «…отец мой Демьян, достигши училищ в киевской академии (где и название по отцу его, Яну, принял Яновского), принял сан священнический и рукоположен до прихода в том же селе Кононовке».

Дворянское собрание было удовлетворено и постановило: «…Рассудили помянутого полкового писаря Яновского с его детьми внесть в родословную дворянскую Киевского наместничества книгу, в первую часть, и изготовить грамоту». Однако у позднейших исследователей представленные Афанасием доказательства вызвали серьезные сомнения: с одной стороны, в реальности существовал вовсе не Андрей Гоголь, а Евстафий, с другой — отчество Ивана было не Прокопьевич, а Яковлевич. Вероятно, Афанасий Демьянович темнил, чтобы доказать свое право на дворянство. То есть прямых доказательств связи рода Яновских с родом Гоголей нет.

Интересно, что новой фамилией потомки Афанасия пользовались вовсе не всегда. Так, запись в метрической книге о рождении и крещении Николая Гоголя звучит так: «Марта 20-го у помещика Василия Яновского родился сын Николай и окрещен 22-го. Молитствовал и крестил священнонаместник Иоанн Беловольский». Ранние письма родным из Полтавы и Нежина Николай подписывал по-разному: «Николай Гоголь Яновский», «Николай Яновский», «Н. Г. Яновский», «Н. Гоголь», «Н. Гоголь-Янов».

Как же Николай, чаще всего подписывавшийся Гоголем-Яновским, превратился в Николая Васильевича Гоголя? Есть версия, что эта перемена может быть связана с польским восстанием 1830–1831 годов. В начале 1831 года Гоголь был адъюнктом (то есть аспирантом) Санкт-Петербургского университета. Один из его учеников вспоминает, что, увидев в расписании фамилию Гоголь-Яновский, Гоголь сказал: «Зачем называете вы меня Яновским? Моя фамилия Гоголь, а Яновский только так, прибавка; ее поляки выдумали».

В своем намерении укоротить фамилию писатель был очень настойчив: он подписывает свои письма «Н. Гоголь» и просит корреспондентов обращаться к нему именно так. Шестого февраля 1832 года он пишет матери:

«Ваше письмо от 19 января я получил. Очень жалею, что не дошло ко мне письмо ваше, писанное по получении вами посылки. В предотвращение подобных беспорядков впредь прошу вас адресовать мне просто Гоголю, потому что кончик моей фамилии я не знаю, где делся. Может быть, кто-нибудь поднял его на большой дороге и носит, как свою собственность. Как бы то ни было, только я нигде не известен здесь под именем Яновского, и почталионы всегда почти затрудняются, отыскивая меня под этою вывескою».

Или: «Адрес мой: в Малой Морской, в доме под № 97, артиста Лепена; прямо Гоголю, Яновского не называть».

Легенда 3. Гоголь очень любил лечиться

Вердикт: это правда (особенно он любил поговорить о болезнях).

Николай Гоголь. Рисунок Виталия Горяева. 1965 год

Николай Гоголь. Рисунок Виталия Горяева. 1965 год

Гоголь был болезненным ребенком. Его одноклассник Василий Игнатьевич Любич-Романович так описывает приезд Гоголя в Нежинскую гимназию:

«Гоголь был привезен родными, обходившимися с ним как-то особенно нежно и жалостливо, точно с ребенком, страдающим какою-то тяжкою неизлечимою болезнью. Он был не только закутан в различные свитки, шубы и одеяла, но просто-напросто закупорен. Когда его стали разоблачать, то долго не могли докопаться до тщедушного, крайне некрасивого и обезображенного золотухою мальчика. <…> Глаза его были обрамлены красным, золотушным ободком, щеки и весь нос покрыты красными же пятнами, а из ушей вытекала каплями материя. Поэтому уши его были крепко завязаны пестрым, цветным платком, придававшим его дряблой фигуре потешный вид».

В воспоминаниях куда более расположенного к Гоголю Александра Данилевского тот выглядит не лучше: «Лицо его было какое-то прозрачное. Он сильно страдал от золотухи; из ушей у него текло…»

С повязкой на ушах будет позднее вспоминать Гоголя Иван Тургенев, бывший его студентом в 1835 году: «На выпускном экзамене из своего предмета он <Гоголь> сидел, повязанный платком якобы от зубной боли…»

Из Патриотического института, где Гоголь преподавал, он был уволен в 1835 году на том основании, что, «будучи одержим болезнию, может пробыть в отпуске весьма долгое время и тем поставит институт в затруднение…» (Надо заметить, что это было небезосновательное предположение: Гоголь так уже поступил в 1832 году.)

Своих болезней Гоголь не стеснялся, а, напротив, любил при случае на них пожаловаться. В одну из первых встреч с Аксаковым Гоголь счел нужным рассказать о том, что неизлечимо болен:

«Дорогой он <Гоголь> удивил меня тем, что начал жаловаться на свои болезни… и сказал даже, что болен неизлечимо. Смотря на него изумленными и недоверчивыми глазами, потому что он казался здоровым, я спросил его: „Да чем же вы больны?“ Он отвечал неопределенно и сказал, что причина болезни его находится в кишках».

Пересказывая историю о том, как Пушкин подарил ему сюжет «Мертвых душ», Гоголь так передает аргументацию Пушкина, убеждавшего его начать писать роман: «Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано…»

О том, сколько Гоголь говорил о своем здоровье, ярко свидетельствует реплика княжны Варвары Николаевны Репниной, вспоминавшей лето 1838 года, когда Гоголь жил на ее даче в Кастелламаре: «…Мы постоянно слышали, как он описывает свои недуги; мы жили в его желудке».

В этих рассказах о здоровье могли появляться самые фантастические (как всегда у Гоголя) подробности. Вот что поэт Николай Михайлович Языков, лично познакомившийся с Гоголем в 1839 году в немецком городке Ганау и впоследствии ставший его близким другом, пишет брату 19 сентября 1841 года:

«Гоголь рассказывал мне о странностях своей (вероятно, мнимой) болезни: в нем-де находятся зародыши всех возможных болезней; также и об особенном устройстве головы своей и неестественном положении желудка. Его будто бы осматривали и ощупывали в Париже знаменитые врачи и нашли, что желудок — вверх ногами!».

Гоголь не только много рассказывал о своих болезнях, но часто и увлеченно лечился. Сестра писателя Ольга Васильевна вспоминает об этом так:

«Он был мнителен: не расхвораться бы; часто лечился. Просил меня делать ему целебные настойки. Мы ходили с братом в степь, и он указывал мне там целебные травы, о которых, впрочем, он и сам знал мало… Указывал желтенькие цветочки, похожие на пуговки, а листья, как у рябины, и говорил: „Это рябинка, полезная трава… Ты сделай мне из нее настойку“».

Объясняя матери свой внезапный отъезд за границу в 1827 году, Гоголь пишет ей:

«Я, кажется, и забыл объявить вам главной причины, заставившей меня именно ехать в Любек. Во все почти время весны и лета в Петербурге я был болен; теперь хотя и здоров, но у меня высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь. Доктора сказали, что это следствие золотухи… и присудили пользоваться водами в Травемунде, в небольшом городке, в 18 верстах от Любека…»

Лечение — одно из многих оснований для отъезда; трудно сказать, главное ли, но, несомненно, правдивое. В своих поездках по России и Европе Гоголь будет обязательно посещать местных врачей и лечиться какими-нибудь местными водами. В его письмах можно найти множество подробных рассказов о лечении, а также медицинских советов другим людям. Приведем здесь одну восторженную рекомендацию. В отправленном из Рима в 1839 году письме Гоголь советует своей бывшей ученице Марии Петровне Балабиной испробовать метод Винценца Присница, рассказывает о собственном здоровье и красочно описывает свое удовольствие от разговоров о здоровье:

«Я бы вам дал совет очень не хуже докторского. Знайте же: ваша болезнь излечима совершенно, и со мною согласны все те, которым я давал идею о вашей болезни. Вы должны лечиться холодною водою в Грефенберге. Слышали ли вы о чудесах, производимых там медиком, воспитанным одною натурою, без помощи медицинских академий, и проч. и проч.? <…> Но, клянусь, я сам, своими глазами видел такие чудеса… <…> Словом, послушайте слова истины и поезжайте. Кстати о здоровье и болезнях, если о них уже мы заговорили. Говорят, для больного нет большего наслаждения, как встретиться тоже с больным и наговориться с ним досыта о своих болезнях. Они говорят об этом с таким наслаждением, с каким говорят только обжоры о съеденных ими блюдах. Итак, вследствие этого, скажу вам о своем тоже здоровьи. Здоровье мое non vale un fico, как говорят итальянцы, — хуже нынешней русской литературы, о которой вы мне доставили в вашем письме известия».

Легенда 4. Гоголь любил шить и вязать

Вердикт: это правда.

Сувенирный наперсток «Н. В. Гоголь»

Сувенирный наперсток «Н. В. Гоголь»

Многие не связанные друг с другом мемуаристы вспоминают Гоголя за шитьем, вязанием и вышиванием. Литературный критик и мемуарист Павел Васильевич Анненков, вспоминая о лете 1841 года в Риме, где он жил в одной квартире с Гоголем и переписывал под его диктовку первый том «Мертвых душ», рассказывает:

«Вообще у Гоголя была некоторая страсть к рукодельям: с приближением лета он начинал выкраивать для себя шейные платки из кисеи и батиста, подпускать жилеты на несколько линий ниже и проч., и занимался этим делом весьма серьезно. Я заставал его перед столом с ножницами и другими портняжными матерьялами, в сильной задумчивости».

Сам Гоголь упоминает свои познания в ремеслах как возможное средство пропитания, когда в 1828 году перед отъездом в Петербург из родной Васильевки уверяет своего двоюродного дядю Петра Петровича Косяровского в том, что не пропадет в столице. И ремесло портного в этом списке указано первым: «…вы еще не знаете всех моих достоинств. Я знаю кой-какие ремесла. Хороший портной, недурно раскрашиваю стены алфрескою живописью, работаю на кухне и много кой-чего уже разумею из поваренного искусства; вы думаете, что я шучу, спросите нарочно у маминьки…»

Зарабатывать деньги шитьем Гоголю не пришлось, и это занятие осталось домашним и очень любимым увлечением. Этой своей страсти он, судя по всему, несколько стеснялся, о чем свидетельствуют воспоминания детей историка Михаила Петровича Погодина, в доме которого в Москве подолгу жил Гоголь. Дочь Александра упоминала о том, что «Гоголь любил вышивать по канве, но об этом никому не говорил и скрывал это от посторонних», а сыну Погодина Дмитрию вообще хорошо досталось от Гоголя за просьбу связать ему чулки:

«Странно было видеть нам, детям, что гениальный русский писатель, каким считали у нас в доме Гоголя, мог проводить за вязаньем по целым утрам на спицах разных шерстяных вещиц, как то: ермолок, шарфиков и других безделушек, или же за вырезыванием из древесных сучьев дудочек. У меня долго хранилась подаренная им мне дудочка, но когда я однажды попросил его связать мне шерстяные чулки, он рассердился и надрал мне уши».

Легенда 5. Гоголь любил гоголь-моголь

Вердикт: скорее всего, это правда.

Обед у Собакевича. Черная акварель Петра Соколова к поэме Николая Гоголя «Мертвые души». Начало 1890-х годов

Обед у Собакевича. Черная акварель Петра Соколова к поэме Николая Гоголя «Мертвые души». Начало 1890-х годов

В 1893 году в журнале «Исторический вестник» был опубликован следующий мемуар: «Из наиболее любимых Гоголем кушаний было козье молоко, которое он варил сам особым способом, прибавляя туда рому (последний он возил с собой во флаконе). Эту стряпню он называл гоголь-моголем и часто, смеясь, говорил: „Гоголь любит гоголь-моголь“». Напечатанный в самом конце XIX века материал представлял собой пересказ истории, услышанной от гоголевского знакомого Ивана Федоровича Золотарева в 1870-е годы. Гоголь и Золотарев жили в одной квартире в Риме в 1837 и 1838 годах — речь тут идет как раз о событиях этого времени. Это единственное упоминание о том, что Гоголь любил гоголь-моголь, и доверять ему полностью мы вряд ли можем. Кроме того, козье молоко с ромом — это не гоголь-моголь. Широко известно воспоминание Ивана Пущина, друга и однокашника Пушкина по Царскосельскому лицею, о том, как поэт готовил гоголь-моголь: «Я <т. е. Пущин> достал бутылку рому, добыли яиц, натолкли сахару — и началась работа у кипящего самовара». Это как раз правильный рецепт.

Если же говорить о гастрономических пристрастиях Гоголя, то мы точно знаем, что он очень любил макароны (и вообще поесть). «Большой лакомка, он очень любил некоторые блюда, свои, малороссийские, и макароны, которые умел приготовлять сам, как самый искусный неаполитанец», — вспоминала Александра Осиповна Смирнова-Россет, фрейлина и знаменитая красавица того времени. Михаил Петрович Погодин, посетивший Гоголя в Риме в 1839 году, вспоминает об их совместных итальянских обедах как о настоящих священнодействиях:

«Он садится за стол и приказывает: макарон, сыру, масла, уксусу, сахару, горчицы, равиоли, броккали… Мальчуганы начинают бегать и носить к нему то то, то другое. Гоголь, с сияющим лицом, принимает все из их рук за столом, в полном удовольствии, и распоряжается: раскладывает перед собой все припасы, — груды перед ним возвышаются всякой зелени, куча стклянок со светлыми жидкостями, все в цветах, лаврах и миртах. Вот приносятся макароны в чашке, открывается крышка, пар повалил оттуда клубом. Гоголь бросает масло, которое тотчас расплывается, посыпает сыром, становится в позу, как жрец, готовящийся совершать жертвоприношение, берет ножик и начинает разрезывать…»

Легенда 6. Гоголь переживал из-за длинного носа

Вердикт: скорее всего, это неправда.

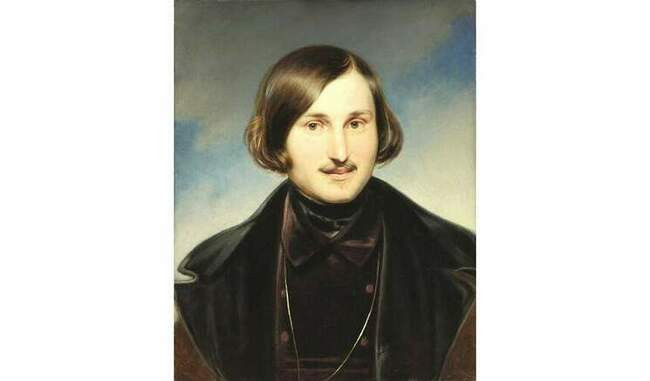

Портрет Николая Гоголя. Картина Федора Моллера. 1840-е годы

Портрет Николая Гоголя. Картина Федора Моллера. 1840-е годы

Только ленивый ничего не сказал по поводу гоголевского носа. Воспоминания современников полны упоминаний о носе как самой характерной черте внешности писателя — нейтральных, ироничных и неприязненных.

Например, Лев Иванович Арнольди, дядя Смирновой-Россет, сдержанно констатирует этот факт: «Ровно в 6 часов вошел в комнату человек маленького роста с длинными белокурыми волосами, причесанными a la moujik, маленькими карими глазками и необыкновенно длинным и тонким птичьим носом. Это был Гоголь!»

Однако чаще острый и длинный нос упоминается в контексте общего неблагоприятного впечатления от внешности Гоголя. Например, в воспоминаниях Ивана Сергеевича Тургенева: «Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами: в их неопределенных очертаниях выражались — так, по крайней мере, мне показалось — темные стороны его характера…»

Некоторые даже пугались: «Но, боже мой, что за длинный, острый, птичий нос был у него! Я не мог на него прямо смотреть, особенно вблизи, думая: вот клюнет, и глаз вон. Вот почему на лекциях его я всегда садился сбоку, чтобы не подвергнуться такому мнимому впечатлению».

И таких некомплиментарных отзывов очень много. Стеснялся ли Гоголь своего носа? Некоторые мемуаристы утверждают, что да:

«О портрете работы Моллера слышал я, что он заказан был Гоголем для отсылки в Малороссию… Гоголь, по-видимому, думал тогда, как бы сняться покрасивее; надел сюртук, в каком никогда его не видали ни прежде, ни после; растянул по жилету невероятную бисерную цепочку; сел прямо, может быть для того, чтоб спрятать от потомков сколь возможно более свой длинный нос, который, впрочем, был не особенно длинен».

Впрочем, это поздние (опубликованы в 1872 году) воспоминания человека, не принадлежавшего к ближайшему кругу общения Гоголя.

Если судить по записи, сделанной Гоголем в альбом своей московской знакомой Елизавете Григорьевне Чертковой в конце мая 1839 года перед ее отъездом из Рима в Москву, он точно считал свой нос смешным:

«Наша дружба священна. Она началась на дне тавлинки. Там встретились наши носы и почувствовали братское расположение друг к другу, несмотря на видимое несходство их характеров. В самом деле: ваш — красивый, щегольской, с весьма приятною выгнутою линиею; а мой решительно птичий, остроконечный и длинный, как Браун, могущий наведываться лично, без посредства пальцев, в самые мелкие табакерки (разумеется, если не будет оттуда отражен щелчком) — какая страшная разница! только между городом Римом и городом Клином может существовать подобная разница. Впрочем, несмотря на смешную физиономию, мой нос очень добрая скотина…»

Вероятнее всего, причиной мифа о том, что Гоголь стеснялся своего носа, послужили не факты, а тексты Гоголя, действительно удивляющие исключительным вниманием к носам, сама форма гоголевского носа и манера общения писателя, о которой уже шла речь выше.

Легенда 7. Гоголь был плохим поэтом

Вердикт: это правда.

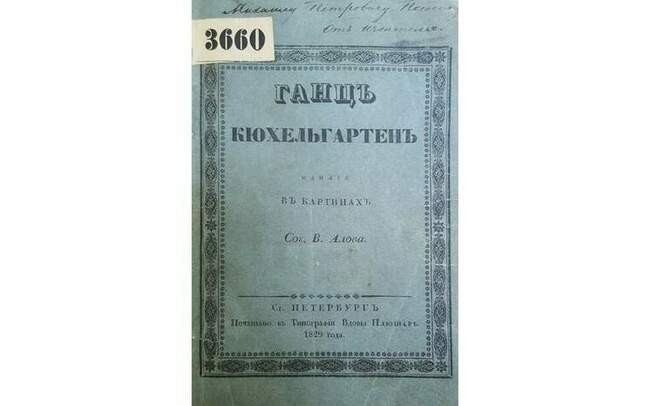

Обложка поэтического сборника «Ганц Кюхельгартен». Санкт-Петербург, 1829 год

Обложка поэтического сборника «Ганц Кюхельгартен». Санкт-Петербург, 1829 год

Первым опубликованным текстом Гоголя было именно стихотворение. Оно вышло без подписи в журнале «Сын отечества и Северный архив» за 1829 год, вскоре после приезда Гоголя в Санкт-Петербург. Называлось оно «Италия». Приведем здесь небольшой отрывок, чтобы составить представление об авторском стиле.

…Земля любви и море чарований!

Блистательный мирской пустыни сад!

Тот сад, где в облаке мечтаний

Еще живут Рафаэль и Торкват!

Узрю ль тебя я, полный ожиданий?

Душа в лучах, и думы говорят,

Меня влечет и жжет твое дыханье, —

Я в небесах, весь звук и трепетанье!..

Гоголь очень торопился опубликовать это стихотворение и возлагал серьезные надежды на свое творчество, которое на тот момент было преимущественно стихотворным. Этих текстов сохранилось очень мало. Соученик Гоголя по Нежинской гимназии Александр Данилевский вспоминал, что «сначала он [Гоголь] писал стихи и думал, что поэзия — его призвание». О том же говорит и сам Гоголь в «Авторской исповеди»: «Первые мои опыты, первые упражненья в сочиненьях, к которым я получил навык в последнее время пребыванья моего в школе, были почти все в лирическом и сурьезном роде».

Впрочем, славу из рук вон плохого поэта явно создали не школьные стихи. В июне 1829 года Гоголь издает под псевдонимом В. Алов поэму («идиллию в картинах») «Ганц Кюхельгартен». Первые отзывы на нее очень неблагосклонны. Издатель «Московского телеграфа» Николай Алексеевич Полевой пишет в своем журнале:

«Издатель сей книжки говорит, что сочинение г-на Алова не было предназначено для печати, но что важные для одного автора причины побудили его переменить свое намерение. Мы думаем, что еще важнейшие причины имел он не издавать своей идиллии. Достоинство следующих пяти стихов укажет на одну из сих причин:

Мне лютые дела не новость,

Но дьявола отрекся я,

И остальная жизнь моя —

Заплата малая моя —

За прежней жизни злую повесть…Заплатою таких стихов должно бы быть сбережение оных под спудом».

Рецензия «Северной пчелы» звучит не лучше: «В „Ганце Кюхельгартене“ столь много несообразностей, картины часто так чудовищны и авторская смелость в поэтических украшениях, в слоге и даже в стихосложении так безотчетлива, что свет ничего бы не потерял, когда бы сия попытка юного таланта залежалась под спудом».

Были и другие, более положительные отзывы, но Гоголь не стал дожидаться — вместе со своим слугой Якимом он скупил и сжег все еще не проданные экземпляры. Но несмотря на то, что несчастный автор стихов сделал все, чтобы эта история оказалась навсегда забытой, после его смерти тот же Яким и бывший соученик писателя Николай Яковлевич Прокопович, живший с ним когда-то в одной квартире, рассказали о ней прессе. Так возник миф о том, что «Ганц Кюхельгартен» был настолько плох, что его пришлось скупить и сжечь.

Легенда 8. Сюжет «Ревизора» придумал Пушкин и подарил Гоголю

Вердикт: это правда.

Пушкин и Гоголь. Картина Николая Алексеева (Сыромянского). До 1880 года

Пушкин и Гоголь. Картина Николая Алексеева (Сыромянского). До 1880 года

Эта история преподносится как общеизвестный факт, хотя нам неизвестны письменные свидетельства, прямо говорящие о дарении сюжета. В уже посмертно опубликованной «Авторской исповеди» Гоголь упоминает это мимоходом: «…И, в заключенье всего, <Пушкин> отдал мне свой собственный сюжет… Это был сюжет „Мертвых душ“. (Мысль „Ревизора“ принадлежит также ему)». Сохранилось также письмо Гоголя, в котором он действительно выпрашивает у Пушкина сюжет для комедии: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русской чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию. <…> Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, будет смешнее чорта. Ради бога». Это письмо было написано 7 октября 1835 года. Пушкин в это время находился в Михайловском; в Петербург он вернется только в конце октября. Что на это ответил Пушкин и ответил ли вообще — неизвестно. Зато известно, что уже в начале декабря Гоголь пишет Погодину, что у него есть готовая комедия для постановки на сцене, а в начале января читает «Ревизора» на вечере у Жуковского. Время, прошедшее с момента просьбы о сюжете до появления готового текста, фантастически, подозрительно короткое.

Что же до Пушкина, то он не упоминает о своем подарке нигде, но при этом пишет в дневнике, что Гоголь по его совету начал в 1834 году работать над историей русской критики (так и не осуществленной). Недостаток прямых свидетельств компенсируется мемуаристами, очень уверенно излагающими эту историю. Павел Анненков, первым опубликовавший процитированный выше фрагмент из «Авторской исповеди» в «Материалах для биографии А. С. Пушкина» (1854), особенно подчеркивает момент преемственности: «…По сознанию самого Гоголя, и „Ревизор“ и „Мертвые души“ принадлежали к вымыслам Пушкина». Спустя два года в своих воспоминаниях «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года» он будет говорить о событии дарения как о хорошо известном факте: «Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль „Ревизора“ и „Мертвых душ“, но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое достояние. Однако ж в кругу домашних Пушкин говорил, смеясь: „С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя“». В историю входят якобы пушкинские реплики, но непонятно, откуда они известны Анненкову и к какому источнику он апеллирует.

В мемуарах графа Владимира Александровича Соллогуба, опубликованных в 1865 году в «Русском архиве», история дополняется новыми подробностями. Там рассказывается о том, откуда этот сюжет взял сам Пушкин:

«Пушкин познакомился с Гоголем и рассказал ему про случай, бывший в г. Устюжне Новгородской губернии, о каком-то проезжем господине, выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей. Кроме того, Пушкин, сам будучи в Оренбурге, узнал, что о нем получена гр. В. А. Перовским секретная бумага, в которой последний предостерегался, чтоб был осторожен, так как история пугачевского бунта была только предлогом, а поездка Пушкина имела целью обревизовать секретно действия оренбургских чиновников. На этих двух данных задуман был „Ревизор“, коего Пушкин называл себя всегда крестным отцом».

Также издатель «Русского архива» Петр Бартенев публикует обширное и красочное анонимное свидетельство, рассказывающее в подробностях, как эта история произошла с Пушкиным, и еще более категорично высказывает мысль о том, что «Ревизор» — это его задумка:

«Из Нижнего Пушкин поехал прямо в Оренбург, где командовал его давнишний приятель гр<аф> Василий Алексеевич Перовский. Пушкин у него и остановился. Раз они долго сидели вечером. Поздно утром Пушкина разбудил страшный хохот. Он видит: стоит Перовский, держит письмо в руках и заливается хохотом. Дело в том, что он получил письмо от Б<утурлина> из Нижнего, содержания такого: „У нас недавно проезжал Пушкин. Я, зная, кто он, обласкал его, но, должно признаться, никак не верю, чтобы он разъезжал за документами об пугачевском бунте; должно быть, ему дано тайное поручение собирать сведения о неисправностях. Вы знаете мое к вам расположение; я почел долгом вам посоветовать, чтоб вы были осторожнее, и пр.“. Тогда Пушкину пришла идея написать комедию: „Ревизор“. Он сообщил после об этом Гоголю, рассказывал несколько раз другим и собирался сам что-то написать в этом роде. (Слышано от самого Пушкина.)».

Однако, как убедительно доказывает литературовед Олег Проскурин, эта удивительная история никак не могла случиться с Пушкиным, и вот почему. Пушкин был в Оренбурге две ночи. Первую он действительно провел в доме Перовского, но уже ранним утром был в Бердской слободе, где собирал сведения о Пугачеве. До отъезда он успел написать письмо жене, где ни словом не упомянул эту комическую историю. Вторую же ночь он провел в доме Владимира Ивановича Даля, служившего тогда чиновником особых поручений при Перовском. В общем, не было такого позднего утра, когда Перовский мог разбудить Пушкина своим хохотом и рассказать интересующий нас анекдот. Не говоря уже о том, что Пушкин был в Оренбурге с понедельника по среду, а почта приходила в Оренбург в четверг.

Сохранились воспоминания современников о вечере в доме Сергея Аксакова в конце октября 1851 года, где Гоголь рассказывал историю дарения сюжета «Ревизора». Ученый-славист Осип Максимович Бодянский записывает в дневнике 31 октября:

«…Гоголь… заметил, что первую идею к „Ревизору“ подал ему Пушкин, рассказав о Павле Петровиче Свиньине, как он в Бессарабии выдавал себя за какого-то петербургского важного чиновника и, только зашедши уж далеко (стал было брать прошения от колодников), был остановлен. „После слышал я, прибавил он, еще несколько подобных проделок, напр. о каком-то Волкове“».

Платон Григорьевич Волков — петербургский литератор, с которым как раз и случилась упомянутая выше история в Устюжне, а история, пересказанная Пушкиным, произошла, согласно этому мемуару, с Павлом Петровичем Свиньиным, первым редактором «Отечественных записок».

Из всего сказанного выше понятно, что Гоголь не раз в той или иной форме упоминал о том, что идею «Ревизора» подал ему Пушкин. Cвет на эту таинственную историю проливает обнаруженный в начале XX века автограф Пушкина. Он нашелся среди бумаг, купленных Императорской публичной библиотекой за границей в 1910 году, и был впервые опубликован историком литературы Петром Осиповичем Морозовым в 1913-м. Автограф начинается словами: «[Свиньин] <зачеркнуто> Криспин приезжает в губернию…» Этот набросок стал свидетельством того, что Пушкин точно знал этот сюжет (причем именно как историю, случившуюся со Свиньиным) и собирался его разрабатывать (хотя, очевидно, не очень далеко продвинулся).

Легенда 9. Гоголь хотел жениться на графине Анне Виельгорской

Вердикт: это неизвестно.

Портрет Анны Михайловны Виельгорской. Картина неизвестного художника. 1850-е годы

Портрет Анны Михайловны Виельгорской. Картина неизвестного художника. 1850-е годы

Гоголь не был женат и, по замечанию историка литературы Алексея Николаевича Веселовского, не испытал «ни одной сильной привязанности к женщине». Пожалуй, сватовство к Виельгорской (если оно и правда произошло) — единственное и удивительное исключение из этого правила. Анна Виельгорская — сестра Иосифа Виельгорского, адъютанта и соученика наследника престола Александра Николаевича. Иосиф Виельгорский умер в Риме от туберкулеза в 1839 году. Гоголь был очень близок с ним в последние полгода его жизни. Теплое общение Гоголя со всей семьей Виельгорских продолжилось и после смерти Иосифа.

Впервые историю о том, что Гоголь сватался к Анне Виельгорской, озвучил биограф Гоголя Владимир Иванович Шенрок, опираясь на «категорические сообщения родственников Виельгорских», — сперва в статье «Н. В. Гоголь и Виельгорские в их переписке», вышедшей в 1889 году в «Вестнике Европы», а впоследствии в «Материалах для биографии Гоголя». Речь шла не об официальном предложении, но о некоторых предварительных переговорах, которые велись через Алексея Владимировича Веневитинова, женатого на Аполлонии Михайловне Виельгорской, сестре Анны. Если верить Шенроку, Виельгорские, давно и много общавшиеся с Гоголем и восхищавшиеся им как писателем, сочли этот брак мезальянсом: «Виельгорские, при всем расположении к Гоголю, не только были поражены его предложением, но даже не могли объяснить себе, как могла явиться такая странная мысль у человека с таким необыкновенным умом».

Родственникам Гоголя эта история показалась совершенно невозможной, а публикация ее — возмутительной. «…Меня также очень огорчил Шенрок, хотя еще не читала его статьи, но из его писем узнала и писала ему, что это сватовство невероятно! Возвратясь из Иерусалима, он не в таком был настроении… Мне кажется, он не думал о женитьбе, всегда говорил, что он не способен к семейной жизни!» — пишет Анна Васильевна Гоголь Антонине Михайловне Черницкой, исследовательнице биографии писателя. Или в другом письме к ней же: «…Пишет <Шенрок>, что ему предлагает Берг написать статью: „Сватовство Гоголя“! Я в негодовании, как ему могут это предлагать! Берется писать его биографию и совсем его не знает. Он не был сообщителен, тем более в таком деле, не рассказывал бы Веневи<тиновым> или кому бы то ни было; из его писем видно, что он желал, чтоб она вышла за Апраксина!»

К аналогичным аргументам прибегает и современный противник гипотезы о сватовстве литературовед Владимир Алексеевич Воропаев. Во-первых, Гоголь многократно писал о том, что «теперь больше годится для монастыря, чем для жизни светской». И действительно, эта история, казалось бы, противоречит всему, что мы знаем о Гоголе. Во-вторых, судя по многолетней переписке с Анной Виельгорской, Гоголь «мыслил себя [ее] духовным наставником и учителем». Это в целом тоже справедливо. Даже Шенрок указывает на то, что лишь одно письмо (и то не прямо) свидетельствует о случившемся, то есть доказательств почти нет.

Что же это за письмо? Письмо очень неопределенное, «исполненное редкого трагического чувства» (по замечанию современного исследователя Юрия Владимировича Манна), полное намеков на нечто известное обоим адресатам, на нечто касающееся семейства Виельгорских и отношений Анны Виельгорской и Гоголя:

«…Я много выстрадался с тех пор, как расстался с вами в Петербурге. Изныл весь душой, и состоянье мое так было тяжело, так тяжело, как я не умею вам сказать. Оно было еще тяжелее оттого, что мне некому было его объяснить, не у кого было испросить совета или участия. Ближайшему другу я не мог его поверить, потому что сюда замешались отношенья к вашему семейству; все же, что относится до вашего дома, для меня святыня. Грех вам, если вы станете продолжать сердиться на меня за то, что я окружил вас мутными облаками недоразумений. <…> Чем-нибудь да должен же я быть относительно вас: бог недаром сталкивает так чудно людей. Может быть, я должен быть не что другое в отношении <вас>, как верный пес, обязанный беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего. Не сердитесь же; вы видите, что отношенья наши хотя и возмутились на время каким-то налетным возмущеньем, но все же они не таковы, чтобы глядеть на меня как на чужого человека».

Гипотеза о неудачном сватовстве как будто бы довольно удачно объясняет эти намеки, но тем не менее в письме не сказано ничего конкретного. Кроме того, оно не датировано — и это дополнительный аргумент против для Воропаева, датирующего письмо не весной 1850 года (как это принято), а маем 1849-го, таким образом отказывая ему в статусе последнего и прощального.

С другой стороны, Саймон Карлинский в своей книге «The Sexual Labyrinth of Nikolai Gogol» совсем в другой перспективе доказывает несостоятельность этой легенды. Он указывает на чрезмерность реакции семейства Виельгорских: все семейство прервало общение с Гоголем. Карлинский, интерпретирующий творчество и жизнь Гоголя в свете теории о его подавленной гомосексуальности, высказывает предположение, что драматическим моментом, повлекшим разрыв со всем семейством Виельгорских, была каким-то образом открывшаяся правда о гомосексуальной подоплеке связи Гоголя и покойного Иосифа Виельгорского. Легенда же о сватовстве могла быть придумана, чтобы дать этому разрыву приемлемое объяснение.

Легенда 10. Гоголь страдал депрессиями и психическими заболеваниями и из-за этого умер

Вердикт: скорее всего, это правда.

Николай Васильевич Гоголь и отец Матвей. Рисунок Ильи Репина. 1909 год

Николай Васильевич Гоголь и отец Матвей. Рисунок Ильи Репина. 1909 год

Слухи о сумасшествии Гоголя распространились еще при его жизни — так современники, в том числе и близкие писателю люди, объясняли несимпатичный им религиозный перелом в его духовной жизни и творчестве, публично выразившийся в публикации «Выбранных мест из переписки с друзьями». «Если б я не имел утешения думать, что он на некоторых предметах помешался, то жестким бы словом я назвал его. Я вижу в Гоголе добычу сатанинской гордости, а не христианское смирение», — пишет Сергей Аксаков сыну Ивану в январе 1847 года. А вот что пишет литературный критик Василий Петрович Боткин: «Можете представить себе, какое странное впечатление произвела здесь книга Гоголя; но замечательно также и то, что все журналы отозвались о ней как о произведении больного и полупомешанного человека…»

Впоследствии мысль о сумасшествии Гоголя станет общим местом и будет сопряжена с оценкой его творчества или его религиозности. Что же говорили врачи? Одним из ключевых источников сведений о последних днях Гоголя являются воспоминания Алексея Терентьевича Тарасенкова. Он, врач и свидетель происходящего, не берется ставить однозначный диагноз. Тарасенков пишет о сложной природе болезни Гоголя и о духовной составляющей, лежащей в ее основе, но уверенно отвергает ряд возможных причин, в том числе и сумасшествие. Поразительно, но многие сделали из его текста выводы прямо противоположные, и Тарасенков был вынужден писать дополнительные объяснения и опровержения.

К спору о психическом здоровье Гоголя исследователи будут возвращаться снова и снова, ведь многое так и оставалось необъясненным. Так, Владимир Шенрок пишет в своем труде «Материалы для биографии Гоголя»:

«Последнее десятилетие жизни Гоголя представляет печальную картину медленного, но тяжелого и упорного процесса физического разрушения наряду с явным упадком таланта и болезненным напряжением религиозного экстаза. Нелепо было бы повторять избитую легенду о сумасшествии Гоголя, так долго державшуюся в публике, но нельзя в то же время отрицать несомненное нарушение в нем за последние годы, в связи с физическим расстройством, и душевного равновесия».

Нелепо повторять, но и невозможно отрицать.

В XX веке к вопросу обратились профессиональные психиатры, пытавшиеся поставить диагноз в парадигме современной науки. Первой работой в этом ключе был доклад «Болезнь и смерть Гоголя» Николая Николаевича Баженова, который на основании доступных биографических материалов делал вывод о том, что Гоголь «в течение всей второй половины своей жизни страдал той формой душевной болезни, которая в нашей науке носит название периодического психоза, в форме так называемой периодической меланхолии». Этот диагноз не будет однозначно принят коллегами Баженова. Будут те, кто согласится с его направлением мысли (Владимир Федорович Чиж), будут и противники (Григорий Яковлевич Трошин), но очень важно, что перед нами профессиональное мнение, а не расплывчатое обвинение в сумасшествии скорее морального, чем медицинского толка.

Крупный психиатр середины XX века Дмитрий Евгеньевич Мелехов не взялся однозначно ставить диагноз ввиду недостатка информации, но все же не сомневался в том, что речь идет о психическом заболевании:

«Болезнь и смерть Гоголя — типичный случай, когда врачи еще не умели распознавать это заболевание, которое еще не было описано в медицинской литературе, а духовник тоже не знал биологических законов развития этого заболевания, толковал его односторонне, духовно-мистически, а не в аспекте широкого горизонта человеческой личности, единства в ней биологического, психологического и духовного в их сложных взаимоотношениях. Таковы результаты недостаточной компетентности врачебного и (позволим себе сказать) духовного диагноза, которые в наше время уже непростительны: избежать их в таких случаях можно только объединенными усилиями врача и духовника, верующий больной нуждается в помощи их обоих».

Впрочем, и его исследование не положило конец разговорам о том, был ли Гоголь болен.

Легенда 11. Гоголь сжег второй том «Мертвых душ» случайно

Вердикт: это неизвестно.

Николай Гоголь сжигает второй том «Мертвых душ». Картина Ильи Репина. 1909 год

Николай Гоголь сжигает второй том «Мертвых душ». Картина Ильи Репина. 1909 год

Сведения о том, что Гоголь не собирался сжигать второй том «Мертвых душ», а уничтожил его по ошибке, восходят к свидетельству графа Александра Петровича Толстого, у которого перед смертью жил Гоголь. В некрологе Михаила Погодина «Кончина Гоголя» рассказывается, что наутро Гоголь сказал Толстому: «Вообразите, как силен злой дух! Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенные, а сжег главы „Мертвых душ“, которые хотел оставить друзьям на память после своей смерти». Та же подробность упоминается и в воспоминаниях Тарасенкова:

«…он долго еще сидел, задумавшись, потом заплакал и велел пригласить к себе графа. Когда тот вошел, он показал ему догорающие листы бумаг и с горестью сказал: „Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен — вот он к чему меня подвигнул! А я было там много дельного уяснил и изложил. Это был венец моей работы; из него могли бы все понять и то, что неясно у меня было в прежних сочинениях…“»

Известно, что Толстой сомневался в том, следовало ли публиковать упоминание о злом духе:

«Это сказано было мне одному без свидетелей: я мог бы об этом не говорить никому, и, вероятно, сам покойный не пожелал бы сказать это всем. Публика не духовник, и что поймет она об такой душе, которую и мы, близкие, не разгадали. Вот и еще замечание: последние строки портят всю трогательность рассказа о сожжении бумаг».

Впоследствии филолог Василий Васильевич Гиппиус, склонный верить в то, что второй том был уничтожен случайно, писал, что публике нужен трогательный рассказ, поэтому все предпочитают верить в то, что Гоголь сознательно уничтожил рукопись. Дискутировал Гиппиус с точкой зрения другого историка литературы — Николая Саввича Тихонравова, который считал сожжение рукописи осознанным поступком. Аналогичным образом интерпретирует уничтожение рукописи Манн, а именно как «результат психической и душевной деятельности художника», а не «дело случая».

Что же нам известно помимо реплики Гоголя, пересказанной Толстым? Что служит дополнительным аргументом в этом споре? Единственным непосредственным свидетелем сожжения Гоголем второго тома был его слуга Семен. И в его рассказе (известном нам, естественно, тоже лишь в пересказах) пытаются найти подтверждение или опровержение того, что Гоголь сжег рукопись случайно. Вот как пересказывает этот рассказ Погодин:

«Ночью во вторник он долго молился один в своей комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил его, тепло ли в другой половине его покоев. „Свежо“, — отвечал тот. „Дай мне плащ, пойдем: мне нужно там распорядиться“. И он пошел с свечой в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил. Пришел, велел открыть трубу как можно тише, чтоб никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку… Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: „Барин, что вы это, перестаньте!“ „Не твое дело“, — отвечал он, молясь. Мальчик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал, после того как обгорели углы у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал».

Юрий Манн пишет, что «ненужные бумаги так не уничтожают», и это звучит убедительно. Гиппиус обращает внимание на другие подробности: тетради были перевязаны тесемкой, и Гоголь не видел, что он жжет. И это тоже убедительно. При этом и то и другое — некая психологическая реконструкция на основании одного и того же текста.

По Гиппиусу, признание Гоголя в том, что он случайно сжег рукопись, заслуживает доверия, потому что оно не опровергнуто никакими фактами. Смущает лишь то, что знаем мы о нем из третьих уст (Гоголь сказал Толстому, Толстой пересказал Погодину, а тот уже напечатал) и смысл его мог исказиться в пересказах.

В аргументации Манна привлекает мысль о том, что произошедшее должно быть осмыслено «исходя из общей логики гоголевской творческой судьбы и ее трагического финала». Например, мы точно знаем, что Гоголь многократно сжигал свои тексты, сочтя их несовершенными. В том числе второй том «Мертвых душ» в 1845 году (а также трагедию из истории Запорожской Сечи, потому что Жуковский задремал при ее чтении, повесть «Братья Твердиславичи», написанную еще в гимназии; уже упоминавшуюся поэму «Ганц Кюхельгартен»). Постфактум рассуждая о неудаче «Выбранных мест…», Гоголь говорил, что лучше бы он их сжег: «…Если б можно было воротить назад сказанное, я сжег бы и уничтожил свою переписку с друзьями». Таким образом, сжигая перед смертью второй том «Мертвых душ», Гоголь поступил вполне обычно, и лишь трагедия его смерти заставляет нас взглянуть на это событие по-другому.

Легенда 12. Гоголь боялся, что его похоронят заживо, и так и произошло

Вердикт: это очень маловероятно.

Посмертная маска Николая Гоголя, снятая Николаем Рамазановым в 1852 году

Посмертная маска Николая Гоголя, снятая Николаем Рамазановым в 1852 году

Гоголь действительно боялся, что его похоронят заживо, и упомянул об этом в первом пункте своего «Завещания», опубликованного им при жизни в самом начале «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1847):

«Завещаю тела моего не погребать по тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться… Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности».

Завещание это было живо в памяти многих к моменту смерти Гоголя. Скульптор Николай Александрович Рамазанов свидетельствует, что действительно видел следы разложения на лице Гоголя, прежде чем стал снимать маску:

«Улыбка рта и не совсем закрытый правый глаз его породили во мне мысль о летаргическом сне, так что я не вдруг решился снять маску; но приготовленный гроб, в который должны были положить в тот же вечер, его тело, наконец, беспрестанно прибывавшая толпа желавших проститься с дорогим покойником заставили меня и моего старика, указывавшего на следы разрушения, поспешить снятием маски…»

Толчком для распространения слухов о том, что Гоголя похоронили живым, было состоявшееся 31 мая 1931 года перезахоронение его праха с кладбища Данилова монастыря на Новодевичье кладбище. Источником их, судя по всему, был присутствовавший при эксгумации писатель Владимир Германович Лидин. Рассказ его существует в двух вариациях. Первая версия — пересказ устных свидетельств Лидина. Там утверждается, что скелет лежал в гробу в неестественной позе, в частности череп его был повернут набок (знак того, что Гоголя все же похоронили живым). Вторая версия — опубликованные в 1991 году воспоминания Лидина. В них эксгумация описывается иначе:

«Вот что представлял собой прах Гоголя: черепа в гробу не оказалось, и останки Гоголя начинались с шейных позвонков… <…> Когда и при каких обстоятельствах исчез череп Гоголя, остается загадкой. При начале вскрытия могилы, на малой глубине, значительно выше склепа с замурованным гробом, был обнаружен череп, но археологи признали его принадлежавшим молодому человеку».

Как возникли различия между двумя этими версиями — непонятно. То ли рассказы Лидина действительно разнились, то ли смысл его рассказа исказился при пересказе. История об отсутствующем черепе сопровождается красочной легендой в пересказе того же Лидина:

«Мне пришлось впоследствии слышать такую легенду: в 1909 году, когда при установке памятника Гоголю на Пречистенском бульваре в Москве производилась реставрация могилы Гоголя, Бахрушин подговорил будто бы монахов Данилова монастыря добыть для него череп Гоголя и что, действительно, в Бахрушинском театральном музее в Москве имеются три неизвестно кому принадлежащие черепа: один из них по предположению — череп Щепкина, другой — Гоголя, о третьем ничего не известно».

Воспоминания Натальи Петровны Сытиной, дочери историка Петра Васильевича Сытина, также присутствовавшей на эксгумации, опровергают некоторые подробности мемуара Лидина, в частности наличие хорошо сохранившегося гроба: «Гроба как такового не было, и известью ничего не было залито. Археологи с трудом своими инструментами расчищали распавшийся скелет».

В общем, легенда о похищенной голове Гоголя остается в сфере догадок, но звучит очень сомнительно. Легенду же о том, что Гоголя похоронили живым, также следует признать маловероятной. К этой мысли подводят и свидетельства Рамазанова, и то, что за болезнью Гоголя наблюдал целый консилиум врачей. Тарасенков (в уже упоминавшейся работе «Последние дни жизни Гоголя») без малейшего сомнения пишет: «В десятом часу утра в четверг 21 февраля 1852 года я спешу приехать ранее консультантов, которые назначили быть в десять (а Овер в 1 час), но уже нашел не Гоголя, а труп его».