Предваряя вторую, недописанную часть автобиографических «Дневных звезд», она писала: «А уж путь поколения вот как прост — внимательно погляди: позади — кресты. Кругом — погост. И ещё кресты — впереди».

Её первый муж Борис Корнилов расстрелян, его ближайший друг Павел Васильев — вероятно, единственный поэт этого поколения, с полным правом претендовавший на звание гения, — расстрелян, Твардовский, вроде бы государственно признанный, затравлен; сама Берггольц отсидела, на допросах из неё выбили ребёнка (это была третья беременность, первая дочь умерла в семилетнем возрасте, вторая прожила всего год). Она прошла блокаду, потеряла в сорок втором году главного мужчину своей жизни, третий брак — сравнительно благополучный — тоже распался в шестьдесят первом; она спивалась, на годы расставалась со стихами, главная её автобиографическая книга осталась в набросках, главные тексты надолго погребены в архиве.

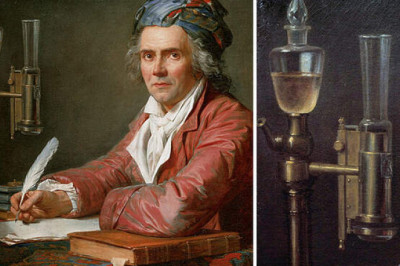

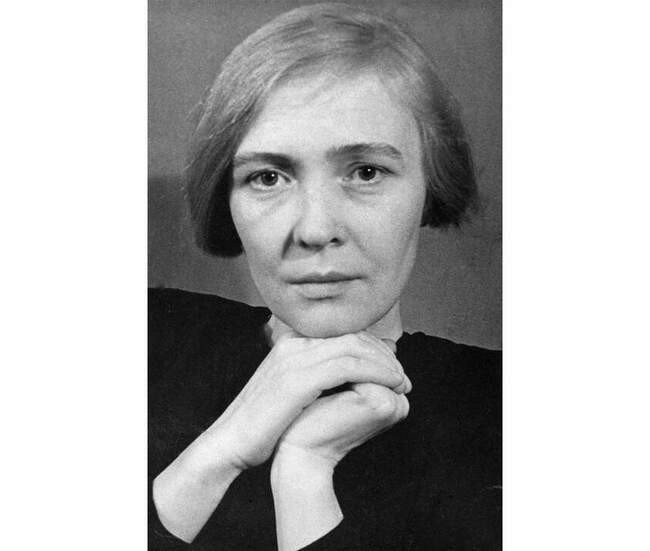

Ольга Берггольц.

Ольга Берггольц.

Рискну сказать, что она единственный русский поэт 20 века, чьи стихи, судьба, документы, личность, проза, дневники — могут быть поняты и оценены только в комплексе. Конечно, жизнетворчество стало в прошлом веке не менее легитимной литературной стратегией, чем писательство как таковое, но Берггольц, собственно, не по этому делу, она своей судьбы сознательно не выстраивала; просто, как сказал один действительно крупный знаток русской поэзии, как человек она была значительно крупнее себя-поэта. В чём тут дело — только ли в том, что её изобразительные средства были недостаточны, что она оставалась в рамках «нормативной советской поэтики», как это пренебрежительно называют? Думаю, нет: не создана ещё та поэтика (и вряд ли когда появится), которая была бы достаточна для выражения ужасов 20 века. Ну просто есть вещи, которые не напишешь в стихах. После Освенцима, опровергая Адорно, миллионы пишут стихи, потому что «дело забывчиво, а тело заплывчиво»; но во время Освенцима писать нельзя. Или можно, но о другом, или вполсилы, или недоговаривая, потому что втолкнуть всё это в стихи — значит уничтожить стихи. А Берггольц хотелось, чтобы её ленинградские поэмы были всё-таки поэмами, а не дневниками; ей надо было внушать людям другие чувства — веру, милосердие, сознание собственного величия, а не ужас и отчаяние. И потому она не написала всего, что могла, и очень многое упрятала в дневники. Поэты ХХ века часто бывают крупнее собственного творчества именно потому, что обстоятельства времени места не могут быть отражены в текстах; вот почему, кстати, большинство советских поэтов-фронтовиков — исключениями я считаю Слуцкого и Самойлова — по-человечески интересней собственных стихов. (И Слуцкий заплатил за свой опыт безумием, а Самойлов свою войну записал прозой, в «Памятных записках», в дневниках; в стихах столь многое загнано в подтекст, что сегодняшний читатель и не расшифрует, пожалуй).

Случай Берггольц — он в русской поэзии совершенно особый: стихи у неё часто корявые (и это так и надо, потому что тем живей интонация), и вытянуть тему она может не всегда, и съезжает временами на штамп. Но по её стихам — особенно если читать их вместе с дневниками, с письмами к мужьям, отцу, сестре, с протоколами её допросов и общественных осуждений — видно, что она поэт, и огромный. Тень ненаписанного стоит за ней (и это было особенно видно при её жизни, когда лучшее не печаталось; тюремные и некоторые любовные стихи были опубликованы лишь посмертно, из главной прижизненной книги «Узел» их выбросили). Берггольц — один из сильнейших русских поэтов советской эпохи, хотя главные сочинения этого поэта, наряду со стихами, — записи для себя одной и наброски к ненаписанной второй части автобиографической повести «Дневные звезды». По стихам Берггольц видно, сколько всего не лезет в эти стихи. И это ненаписанное, принципиально не выразимое в стихах — стоит над её именем и над стихами, как облако дыма над пожарищем.

Что в её характере предопределило такую судьбу, почему через неё прокатились все эти волны? Были же люди, которые пережили всё то же, но по ним молнии не били, им не доставались все испытания подряд: они воевали, но их не сажали, или сажали, но они умудрялись избегнуть блокады; а Берггольц много раз могла покинуть город, и покидала, но упорно возвращалась. И литературная её судьба сложилась негладко, и спокойной плодородной старости она не испытала. Что в ней было такого — и что делает её блокадную лирику действительно лирикой, а не набором лозунгов, хотя бы и самых мужественных? Вот Вера Инбер, скажем: большой, настоящий поэт, что там говорить, и Маяковский не зря её называл чуть не единственным мужчиной среди конструктивистов, потому что рука у неё сильная и взгляд точный. И написала она о блокаде эпическими октавами поэму «Пулковский меридиан», очень хорошую. Но при всей точности деталей и авторском мастерстве, отважно противостоящем голоду и разрухе (надо быть подлинным мастером, чтобы среди руин возводить октавы!), — эта вещь не бьёт читателя таким током, как ленинградские стихи и «Дневник» Берггольц (она вообще считала Инбер «манерной», записала это в дневник, ибо к объективности не стремилась). А победа Берггольц в том, что она всю жизнь — как и близкий друг её Шварц — не могла и не хотела казаться лучше, чем была: она человек, со всеми слабостями, прихотями, похотью. Она женщина, ей свойственно и «в грязи, во мраке, в холоде, в печали» думать о том, что она только что похоронила Колю (Молчанова), а хочет Юру (Макогоненко). Вот это абсолютное бесстрашие, ахматовское нежелание подделываться под чужой вкус, пусть и не столь демонстративное, не столь самоупоенное, как в случае Ахматовой (всё-таки у Берггольц не было опыта Серебряного века, ей негде было выучиться такому эстетству, такому самоупоению), — делает её крупным поэтом. Признаваться в страхе, слабости, страдании — она умеет. И потому её стихи спасали и воскрешали, и все, кто слышал её голос по блокадному радио, вспоминали целительную силу этого голоса. Берггольц не годится, чтобы врать; не годится, чтобы гордиться. Она годится, чтобы жить и умирать. И вот смотрите, какой парадокс: именно люди, которым свойственно абсолютное бесстрашие — жить так, как они хотят, испытывать те чувства, которые им нравятся, — эти-то люди и оказываются самыми несгибаемыми. Тот, у кого нет за душой ничего, кроме готовности ломать себя по зову времени, — как раз и ломается; а те, кого считают снобами, обвиняют в самолюбовании, как раз и выдерживают любые испытания. Почему? Потому что снобу не всё равно, как он выглядит. Потому что настоящая любовь заставляет совершать нечто сверхчеловеческое, а любовь к Родине и партии заставляет писать посредственные стишки. Берггольц любила не Родину и не партию (хотя к ним тоже испытывала вполне живые чувства), но больше всего она любила свой город, своих Колю и Юру. И это оказалось победительно и всевыносяще.

Сказать, чтобы она была красавицей, — нет: она была скорее миловидна, это слово очень идёт к её мягкому очарованию, к северным мягким волосам и светлым глазам. Родилась в Угличе, в двадцать первом переехала с семьёй в Ленинград — ещё Петроград — и там жила всю оставшуюся жизнь (а отца, старого врача, «за разговоры» выслали из Ленинграда в Красноярский край весной сорок второго года! Из блокадного Ленинграда — в Красноярск! «В мёртвом городе вертится мёртвая машина и когтит измученных людей», — записала она тогда в дневник, который был её единственной самозащитой: «Я должна писать, я должна что-то делать, чтобы не сойти с ума»… Вернуться ему разрешили в январе сорок седьмого, а в ноябре он умер).

Ольга Берггольц. Фото 1945 года.

Ольга Берггольц. Фото 1945 года.

В семнадцать лет в литературной группе «Смена» познакомилась с Борисом Корниловым, год спустя вышла за него замуж, два года спустя развелась — потому что встретила молодого филолога Николая Молчанова, главную любовь своей жизни; и двенадцать лет спустя, когда он умирал в Ленинграде, она любила его с той же силой. А умирал он страшно, в безумии, в припадках буйства, когда никого не узнавал. Её первая дочь — от Бориса Корнилова — умерла в 1936 году, семи лет от роду; перед смертью вдруг сказала «Опустите стяги» — хотя слова этого не знала. И Молчанов перед смертью тоже вдруг сказал «Склоните знамена», она и это непостижимое, жуткое совпадение записала в дневнике. Её годовалая дочь Майя умерла в тридцать третьем. В тридцать восьмом, в июле, после допроса (ещё проходила как свидетельница по делу РАППа) у неё случился выкидыш. И всё это не сломило, не перемололо её, вот загадка — у неё оставалась душевная сила и на поездки, и на журналистику, и на романы (один из которых — даже с Авербахом, в котором её привлекали энергия и ум; это и послужило причиной ареста и обвинения в троцкизме). В декабре 1938 года её арестовали, в женской тюрьме на Арсенальной опять случился выкидыш. В июле тридцать девятого, во время краткой бериевской «оттепели», за которой настал уже кромешный террор, её внезапно выпустили и восстановили кандидатом в члены партии. Но никакой надежды на справедливость у неё уже не было: она вышла, другие остались в общей тридцать третьей камере, и среди сидевших с ней были бескомпромиссные, чистейшие коммунистки, и для них никакого просвета не настало, и всё это она тоже записала. «Ощущение тюрьмы после 5 месяцев воли во мне острее, чем в первое время после освобождения. Реально чувствую, обоняю этот тяжкий запах коридора из тюрьмы в «Большой дом», запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице, смешанное состояние посторонней заинтересованности, страха, неестественного спокойствия и обречённости, безвыходности, с которыми шла на допросы. Да, но зачем всё-таки подвергали меня всё той же муке?! Зачем были те дикие, полубредовые жёлто-красные ночи (жёлтый свет лампочек, красные матрасы, стук в отопительных трубах, голуби)? И это безмерное, безграничное, дикое человеческое страдание, в котором тонуло моё страдание, расширяясь до безумия, до раздавленности?».

Теперь понятно, почему война вспоминалась ей иначе, без этого ужаса и ненависти? После тюрьмы было чувство, что «вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в неё, гадили, потом сунули её обратно и говорят: «Живи»». А после блокады было чувство, что она вернулась к себе и своему народу, что они на прежней высоте. Это её голосом ленинградское радио сказало: «Товарищи! Блокада прорвана!» И казалось тогда, что прорвана не только эта, а и другая блокада — отделяющая человека от государства; но уже в сорок седьмом году всё стало по-прежнему, и это она записала тоже.

Ленинград жил, и жизнь его была настоящей, не выморочной. Когда Берггольц силой вывезли в Москву — у неё началась дистрофия, — она выдержала там месяц и вырвалась обратно: именно потому, что в Москве врали, что в Москве нельзя было говорить про Ленинград, что само слово «голод» было под запретом, что только год спустя, и то в жёстко отцензурированном виде, сумела она напечатать «Февральский дневник». От неё требовали героики, которую она всегда ставила в кавычки: «героизма вообще на свете не существует». Человечность — это да, бывает.

В её дневниках соседствуют вопли о Коле, который умер и без которого жизнь бессмысленна; и тоска по Юрке — по Георгию Макогоненко, которому она хочет нравиться, и скорбь о Ленинграде и ленинградцах, и проклятия «сволочам», допустившим блокаду, и сдачу Киева, и катастрофу Крыма: так-то мы были готовы к войне?! «Я — баба, и слабая баба». Но рядом с этим — записи, в которых нет ничего бабского, в которых железная точность оценок, беспощадность знания — в том числе и о себе. И стыд, что говорила с чиновником просительно, «а надо было нагло»… «Работать я могу только в Ленинграде». Только в Ленинграде — и вообще в бою — русская душа в это время была верна себе и равна себе: начальство продолжало врать. «"ОНИ» делают с нами что хотят", — записывает она. И думает, что после войны ничего не изменится. В послевоенном дневнике, колхозном, она записала: «Полное нежелание государства считаться с человеком, полное подчинение, раскатывание его собой, создание для этого цепной, огромной, страшной системы. Вот все в этом селе — победители, это и есть народ-победитель. Пиррова победа. Все тракторные заводы продолжают ожесточённо выпускать танки».

В пятидесятые она писала всё меньше, пила всё больше, в шестидесятые готовила «Книгу восстановления», но не закончила — понимая, видимо, что почти ничего напечатать не сможет. В семьдесят пятом умерла. Хотела, чтобы похоронили «на Пискарёвском, со своими», где её строчки на мемориале — «Никто не забыт и ничто не забыто». Но похоронили её на Литераторских мостках Волкова кладбища, а о смерти сообщили мелким шрифтом, чтобы избежать столпотворения. И проводить её пришли немногие. Хотя ожидали огромной толпы и чуть ли не волнений — ведь голосом всех этих людей она была, и умерла в год тридцатилетия той самой Победы, которую успели превратить из народного праздника в идеологический, государственный. На похоронах дали сказать слово Фёдору Абрамову, но в основном говорили, по воспоминаниям Гранина, те, кого она ненавидела — начальнички, стукачи.

«Я не геройствовала, а жила», — сказано у неё, и в этом было высшее геройство. Так по-человечески, с такой простотой и абсолютной честностью обо всём этом никто больше не сказал: вообще самой правдивой военной поэзией оказалась женская — ахматовская, берггольцевская. От женщин не требовали бронзовости и каменности — хотя о чём я, требовали, конечно. Ахматову разгромили за стихи о ленинградских детях, Берггольц критиковали за описание страданий… Между тем только она и Ахматова умели говорить так просто, так ясно, почти грубо — о себе и об эпохе. Чтобы об этой эпохе сказать правду, надо было сойти с котурнов, не побояться признаться в собственном унижении, в растоптанности даже. Мало я знаю в русском ХХ веке таких великих стихов, как вот эти, совершенно дневниковые, без расчёта на какого-либо читателя вообще:

На собранье целый день сидела —

то голосовала, то лгала…

Как я от тоски не поседела?

Как я от стыда не померла?..

Долго с улицы не уходила —

только там сама собой был.

В подворотне — с дворником курила,

водку в забегаловке пила…

В той шарашке двое инвалидов

(в сорок третьем брали Красный Бор)

рассказали о своих обидах, —

вот — был интересный разговор!

Мы припомнили между собою,

старый пепел в сердце шевеля:

штрафники идут в разведку боем —

прямо через минные поля!..

Кто-нибудь вернётся награждённый,

остальные лягут здесь — тихи,

искупая кровью забубённой

все свои н е б ы в ш и е грехи!

И соображая еле-еле,

я сказала в гневе, во хмелю:

«Как мне наши праведники надоели,

как я наших грешников люблю!"

Я почти не цитирую здесь её собственно блокадные стихи — они принесли ей славу, их всё-таки опубликовали при её жизни, и напоминать их нет нужды, потому что их и так не забудет никто из читавших. «В грязи, во мраке, в холоде, в печали, где смерть, как тень, ходила по пятам, такими мы счастливыми бывали, такой свободой бурною дышали, что внуки позавидовали б нам», — это в русской поэзии, в русской истории навсегда, этого не отменишь — как не отменишь и того, что на фоне советской истории страшнейшая из войн воспринималась как передышка, как дуновение правды и свободы. Но вот чего она так и не увидела напечатанным при жизни — эти стихи были выброшены из «Узла» на стадии корректуры:

Нет, не из книжек наших скудных,

Подобья нищенской сумы,

Узнаете о том, как трудно,

Как невозможно жили мы.

Как мы любили — горько, грубо,

Как обманулись мы, любя,

Как на допросах, стиснув зубы,

Мы отрекались от себя.

Как в духоте бессонных камер,

И дни, и ночи напролёт,

Без слёз, разбитыми губами

Твердили «Родина», «Народ».

И находили оправданья

Жестокой матери своей,

На бесполезное страданье

Пославшей лучших сыновей

О дни позора и печали!

О, неужели даже мы

Тоски людской не исчерпали

В открытых копях Колымы!

А те, что вырвались случайно,

Осуждены ещё страшней.

На малодушное молчанье,

На недоверие друзей.

И молча, только тайно плача,

Зачем-то жили мы опять,

Затем, что не могли иначе

Ни жить, ни плакать, ни дышать.

Берггольц писала очень просто и жестоко. Ахматовского чувства правоты — хотя бы в позоре — у неё нет, надежды на посмертное оправдание — тоже, и она, в отличие от Ахматовой, не верит, что народная душа уцелела (вероятно, потому, что у неё, в отличие от Ахматовой, не было молодых обнадёживающих учеников, не было и культа, до которого дожила Ахматова в старости; вообще Берггольц не могла рассчитывать на культ, и те, кого спасал блокадными зимами её голос, вряд ли были способны окружить её в старости почётом и заботой: они сами с трудом выживали). Секрет её поэтики — в пафосе прямого высказывания, в полном отказе от лирической маски, в дневниковости, едва ли не нарочитой небрежности, в особой интимности обращения к читателю — и к себе. Она часто разговаривает с собой, потому что других собеседников не осталось; поэзия её и была дневником, беспощадным, «голым».

Берггольц предпочитают вспоминать только как блокадного поэта, и это неслучайно, потому что самое главное и самое запретное, то, что её сформировало, — это русская коммуна, утопия, а мы об этом помнить не хотим. Даже сейчас стараемся не упоминать. Даже несмотря на то, что её поэма «Первороссийск» — не самая сильная, кстати, — получила Сталинскую премию 1950 года, хоть и третьей степени, фильм «первороссияне» по её сценарию надёжно лёг на полку. Я сам, кстати, не поклонник этого фильма Александра Иванова и Евгения Шифферса — фильма с подчёркнуто театральной эстетикой и, как это называют в обзорах, «высоким поэтическим строем»; думаю, что и у Берггольц были вопросы к нему. Но не в фильме дело, а в том, что занимало Берггольц в пятидесятые и шестидесятые, в том, что она считала делом своей жизни: в идее русского Китежа. Эта мечта о Китеже воплотилась в алтайской коммуне Первороссийск, которую организовали нарвские рабочие. Первое российское общество землеробов-коммунаров возникло на Обуховском заводе. Оттуда идеалисты поехали на Алтай. Коммуна их просуществовала недолго, в 1919 году пришли белые и почти всех расстреляли, а в пятидесятые место Первороссийска зато пило искусственно созданное Бухтарминское море. Но для Берггольц этот Китеж остался вечным, он так и звонит из-под воды в её поэме и в сценарии по её мотивам; для неё советская власть — не диктатура, а тот самый «свободный труд свободно собравшихся людей», коммуна.

Можно сколько угодно доказывать, что она по молодости лет идеализировала коммуну, как многие в семидесятые годы верили в коммунарское движение — в новую педагогику, пытавшуюся вернуть те идеалы; конечно, в этом новом коммунарстве было ещё больше сектантства, а всё-таки оно вырастило несколько поколений очень приличных людей. И коммуна «Первороссийск», о которой писала Берггольц, была удивительным выплеском русской души, протуберанцем её, вспышкой всех сил и потаённых талантов этой души — как и вся русская революция была всё-таки народной утопией, а не сплошным культурным и социальным погромом, как нравится думать, например, Борису Парамонову и всем, кто знает об этой революции ещё меньше Бориса Парамонова. Он хороший, гуманный, просвещённый человек, но ему приятно думать, что любое историческое усилие оборачивается погромом, — тогда как подлинное социальное творчество времён этой революции, коммуны, субботники, педагогика двадцатых в исполнении Макаренко и Сороки-Росинского — были прорывом, а не погромом. И свет этот был так спасителен, вспышка эта так животворна, что позволила Берггольц выжить в блокаду; а Вере Пановой, заставшей революцию и культурный взрыв двадцатых в Ростове, — в оккупации; «Сентиментальный роман» мало кто сегодня перечитывает, а надо бы. Они похожи, эти две ленинградские женщины, страстно любившие своих мужей и сделавшие всё для их спасения: Панова — для своего Бориса Вахтина, умершего в лагере, а Берггольц — для Молчанова, умершего в первую блокадную зиму. Их мало уцелело, этих коммунаров двадцатых годов; одних погубил реванш тридцатых, волна реакции, задушившая русскую утопию, а других, уцелевших, добила война. Но Берггольц делала всё, чтобы тот воздух уцелел, и делом чести считала рассказать о Первороссийске: о той России, которую отпел Блок — и которой мы уже не застали.

Памятник Ольге Берггольц в Санкт-Петербурге. Открыт 16 мая 2015 года.

Памятник Ольге Берггольц в Санкт-Петербурге. Открыт 16 мая 2015 года.

Путь русской утопии пролёг от Первороссийска к Новороссии; страшный путь.

И, кажется, права была Берггольц, повторявшая в пятидесятые, что «ничего не осталось».

Мне кажется, самое точное и горькое, что она написала об этой утраченной России — которая ненадолго воскресла во время войны, получив последний и самый сильный гальванический удар, — стихи сорокового года: «Когда весна зелёная затеплится опять — пойду, пойду Алёнушкой над омутом рыдать. Кругом берёзы кроткие склоняются, горя. Узорною решёткою подёрнута заря. А в омуте прозрачная вода весной стоит. А в омуте-то братец мой на самом дне лежит. На грудь положен камушек — гранёный, не простой… Иванушка, Иванушка, что сделали с тобой?! Иванушка, возлюбленный, светлей и краше дня, — потопленный, погубленный, ты слышишь ли меня?».

Правда, особых иллюзий насчёт кроткого Иванушки у неё тоже не было. Потому что вторая часть этого диптиха — уже монолог автора: «О, прости меня за то, что жаждая, ночью из звериного следа напилась водой ночной однажды я… Страшной оказалась та вода…"

Звериное раскрепостило русскую душу — но это же звериное и погубило её; и как знать, не навсегда ли Иванушка в омуте?

Очень может быть, что и навсегда; и тогда понятно, какое знание заставляло Берггольц двадцать лет пить тёмную, звериную воду, замолкать, утрачивать дар и связь с миром.

Но, может быть, после падения этого Китежа на берегах огромного искусственного моря величиной с Россию будет что-то другое? Что-то за его стенами, живое, природное, пока ещё глупое, но постепенно начинающее с нуля? Ведь и это у неё угадано: «Да, в тишине предбоевой, в печали так торжествуют хоры вешних птиц, как будто б рады, что перекричали огромный город, падающий ниц».

Этого я не знаю пока.