Большевики и женский вопрос

Ещё в шестидесятых годах девятнадцатого века разного рода «левые» политические радикалы в России, включая будущих большевиков (а тогда ещё просто социал-демократов), на повестку дня среди основных ставили женский вопрос. Трудно сказать, признание ли его актуальности привело к тому, что в ряды радикалов активно вливались девушки, или вопрос не задвигали в тень оттого, что среди радикалов было много девушек, которым было бы неинтересно бороться за будущее, которое для женщин ничем не отличалось бы от настоящего.

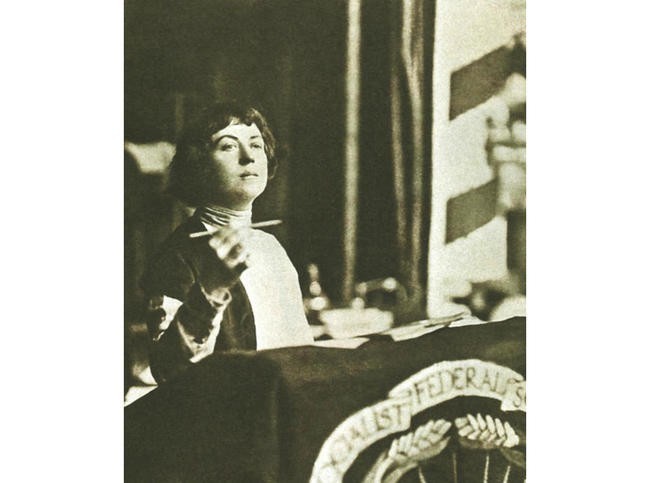

Александра Коллонтай стала первой в России женщиной на должности министра. Она была комиссаром социального обеспечения. Все наши социальные службы растут оттуда.

Александра Коллонтай стала первой в России женщиной на должности министра. Она была комиссаром социального обеспечения. Все наши социальные службы растут оттуда.

В любом случае, многие из знаменитых большевичек карьеру начали в движениях конца девятнадцатого — начала двадцатого века. Две самые известные — Надежда Крупская, одна из идеологов коммунистической педагогики, и Александра Коллонтай, первая в мире женщина в должности посла и инициатор законов, направленных на обретение советской женщиной гражданских и простых человеческих свобод, вроде права развестись.

Во время подготовки к Октябрьской революции большевики во многом опирались на фабричных работниц, обещая не только нормировать их рабочий день, но и разрешить уходить от мужей-тиранов, и избавить от «кухонного рабства» — необходимости выполнять значительную часть работы по дому, возвратившись с рабочей смены с фабрики.

Стоит месяцок пожить без водопровода, канализации и потрошённых бройлеров, и сразу понимаешь, почему женщины прошлого ассоциировали кухню только с рабством.

Стоит месяцок пожить без водопровода, канализации и потрошённых бройлеров, и сразу понимаешь, почему женщины прошлого ассоциировали кухню только с рабством.

Кроме того, Февральская революция, сделавшая возможной Октябрьскую, началась с демонстрации работниц, требовавших окончания войны и регулярных продуктовых поставок. Позже, в разговорах с большевиками, многие вожачки работниц и примкнувших к ним мятежных студенток, настаивали также, что поддержка женщин будет обеспечена им только в ответ на признание за женщиной всех гражданских прав. В общем-то, большевики были преимущественно «за», хотя, как отмечал Ленин, далеко не все из них были прогрессивны в отношении женщин: поскребёшь большевика в женском вопросе, и обнаружишь филистёра.

Плакаты и брошюры

Чтобы претворить в жизнь новый закон, нужно несколько вещей. Во-первых, сделать так, чтобы люди о нём узнали. Во-вторых, защитить право им воспользоваться. В том числе оружием. В случае с женскими правами требовалось «в-третьих»: убедить женщин своими правами пользоваться. Многие выданные замуж насильно молодые жёны убегали из мужнина дома — разводились, раз теперь разрешено. И всё же большинству было страшно что-то менять в своей жизни. Как выживать среди обычных проблем, они представляли хорошо. А как жить по-другому? Вышла ты, например, за околицу вся такая красивая в красном платке с намерением пойти учиться и стать трактористкой, что для этого надо делать, куда пойти, как организовать быт, какие опасности ждут там, за околицей?

Легко сказать, строй новый быт.

Легко сказать, строй новый быт.

В общем-то, именно для решения первого и третьего вопросов советская власть стала выпускать множество плакатов и брошюр. Плакаты должны были постоянно напоминать о новых возможностях и новых правах. Агитаторы и комиссары по женскому вопросу, уезжая в глухие сёла, старались прихватить с собой плакаты — или как-то нарисовать на месте, по образцу того, что они видели в городе.

Плакаты для фабричных работниц призывали реорганизовать свой быт — отдав детей в садики и скинув готовку на столовые — чтобы заняться самообразованием и карьерой. Правда, карьера эта должна была быть в пользу государства, а не из каких-то эгоистичных целей. Работнице предстояло превратить СССР в государство с развитой промышленностью.

Плакаты двадцатых оскорбляли чувства верующих.

Плакаты двадцатых оскорбляли чувства верующих.

Плакаты для крестьянок призывали уйти из мира безграмотности и семейного насилия в мир советской женщины. На знаменитом плакате (который должны были читать в красных избах крестьянкам агитаторы — слишком много слов) есть предложения, которые современного человека могут привести в недоумение. Например, детям предлагается построить общественные ясли, чтобы они дома не чахли, не гасли. С чего, казалось бы, чахнуть дома детишкам? Но крестьянский быт был очень суров, женщины работали и дома, и в огороде, и в хлеву, а в страду — ещё и в поле, и дети часто умирали просто потому, что некому было за ними нормально проследить. Ответственные няньки семи лет, на которых принято теперь умиляться, могли заиграться, уронить ребёнка, съесть его еду или покормить прокисшим.

На этом же плакате наряду с образованием, яслями, оплачиваемой работой и общественной жизнью женщине предлагается сесть за швейную машинку. Для наших современников этот пункт непонятен, но в конце девятнадцатого — начале двадцатого века швейная машинка была символом женской экономической свободы. Она позволяла делать деньги и улучшать качество своей жизни, обшивая себя — что было куда дешевле, чем покупать готовое или заказывать на стороне, и куда гигиеничней, чем занашивать до последнего. В двадцатые годы машинка по инерции для многих всё ещё была знаком женской свободы.

Во многом освобождение женщины было именно результатом усилия самих женщин. Прямо как Ленин завещал. Потому что выпустить законы - это мало, кто бы их ещё соблюдать начал.

Во многом освобождение женщины было именно результатом усилия самих женщин. Прямо как Ленин завещал. Потому что выпустить законы - это мало, кто бы их ещё соблюдать начал.

Комиссары и комитеты

Хотя плакаты сообщали, что освобождение работниц есть дело самих работниц, на практике без помощи представителей государства было не обойтись. По всей новой стране рассылались комиссары по женским делам. Они должны были нести свободу женщинам востока, запада, севера и юга, а также совершенно невообразимых для географа дебрей и глуши. Обычно один (или одна) комиссар занимался сразу несколькими сёлами, по очереди посещая каждое.

Неприязнь к феминисткам, которую демонстрируют сейчас многие, близко не сравнится с тем, с чем столкнулись их коллеги в борьбе за женское право на безопасность, развод, образование, экономическую самостоятельность в начале двадцатого века. Сопротивление мужей и свёкров преодолеть можно было только сообща, и агитаторы старались разговаривать с группами женщин — чтобы те принимали решение и отстаивали его тоже группами. По одной их просто забили бы.

Первый съезд женщин-работниц в Кремле, 1927 год.

Первый съезд женщин-работниц в Кремле, 1927 год.

Однако оборачивалось порой так, что несколько девушек, решительно скинувших паранджу на собрании, вскоре находили убитыми. Всех. На востоке практиковалось так называемое «убийство чести» — когда женщину или девочку убивали за то, что она нарушила правила приличия. Поэтому, кстати, в ранних фильмах Узбекистана играли узбечек еврейки — они сами не зависели от того, насколько держится за паранджу муж или отец, и давали зрителю привыкнуть к мысли, что женщина в узбекском костюме, но с открытым лицом выглядит вполне нормально и не кидается немедленно в пучины разврата. Она вместо этого идёт в библиотеку.

Но чаще убить женщину означало потерять рабочие руки в семье, так что под постоянной угрозой убийства ходили комиссары по женскому вопросу и агитаторы. Их работа включая постоянные разъезды или необходимость добираться пешком. По пути недовольные мужики устраивали засады. Редко убивали быстро — считалось необходимым перед смертью «поучить». Поскольку часто женским вопросом ставили заниматься девушек — так, например, провела свою молодость гражданская жена Хрущёва Нина Кухарчук — то комиссарок и агитаторок ещё и насиловали. В любом случае труп оставляли в каком-нибудь унизительном виде.

Картина Ивана Куликова.

Картина Ивана Куликова.

Как правило, каждое убийство расследовали и часто даже кого-нибудь наказывали. С одной стороны, всё больше противников женских прав отказывалось, глядя на это, от попыток мстить именно убийством, с другой — увы, но убитых было не вернуть.

Несмотря на это, женщины всё же сплачивались и восставали от села к селу, а комсомолки брались за опасные задания. Звучит как будто строка из агитационной брошюры, но притом — исторический факт.

Мода — это политическое

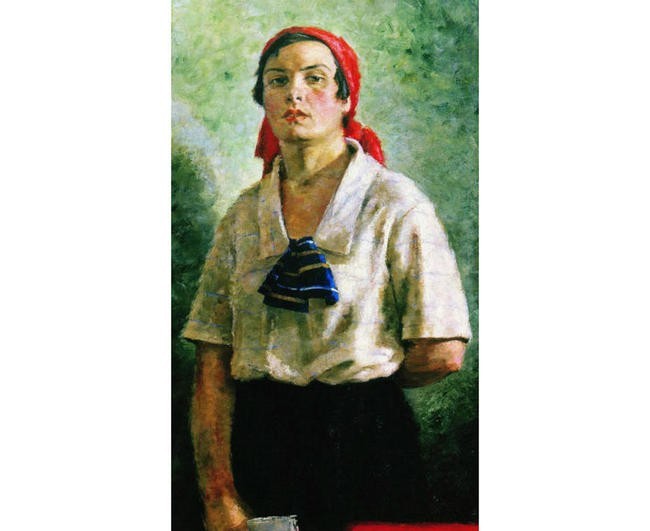

Многие представляют себе, как выглядела молодая женщина из рабочей или крестьянской среды в двадцатые годы: обрезанные волосы, красная косынка, повязанная на затылке, словно у пиратов, кожаная куртка и под ней толстовка (точнее, то, что называли толстовкой в те годы, в отличие от нынешних), юбка до колена и сапоги или ботинки. Весь этот набор был радикальным политическим высказыванием.

Обычно предполагает, что за короткими волосами было легче ухаживать, но крестьянки с косами и так не слишком много времени тратили на уход. Зато за косы было принято хватать во время побоев или желая изнасиловать; этот мотив виден в некоторых народных песнях. Отказ от кос был демонстративным отказом от «вожжей», за которые можно было женщину таскать по полу, был протестом против семейного насилия.

Картина Георгия Ряжского.

Картина Георгия Ряжского.

Традиционно косынку носили так, чтобы она заодно концами обхватывала шею. «Комсомольская» косынка шею открывала (представить себе жизнь совершенно без головного убора, особенно жизнь работающей женщины, тогда было трудно). Укороченная до колен юбка, которая теперь показалась бы нам «учительской», тогда одновременно была заявлением о праве на свободное движение и праве на собственное тело. Демонстрация тела увязывалась с его десексуализацией; тело — для здоровья, для солнца, воды и физкультуры, а не для чужих утех.

Толстовки не стесняли движение. Впрочем, вместо них спокойно носили и блузы. В моде были блузы с коротким рукавом — конечно, только летом. В них было не жарко, и они работали на общую идею освобождения движения и тела женщины. Кожаные куртки ассоциировались с вооружёнными комиссарами, они были одновременно практичны в быту и агрессивны по культурному посылу.

Многие женщины двадцатых знали, с какого конца берутся за оружие. Они или участвовали в событиях Гражданской войны, или входили в отряды милиции. Вооружали и агитаторок с комиссарками.

Многие женщины двадцатых знали, с какого конца берутся за оружие. Они или участвовали в событиях Гражданской войны, или входили в отряды милиции. Вооружали и агитаторок с комиссарками.

Каждая женщина в таком костюме чувствовала себя воительницей, потому что воевать с окружением ей приходилось буквально за всё: за право пойти в библиотеку или на курсы, за право задержаться после работы с подругами, за право заниматься спортом и право убежать от того, кто считает себя вправе на неё напасть. Трудно представить, какой костюм в наше время был бы настолько же ярким политическим высказыванием и стал бы символом эпохи.