Владислав Фелицианович Ходасевич (1886–1939) никогда не вел дневников в обычном смысле слова (его «Камер-фурьерский журнал» — лаконичный свод ежедневных происшествий), зато на протяжении тридцати с лишним лет писал подробные письма, дающие представление и о нем самом, и об окружавших его людях, и о событиях, происходивших с поэтом и вокруг него.

1. Об одном лете и обилии людей

«У нас все лето масса народу. Только послушай. На Пасхе был мой брат (Константин) и Сергей Маковский… За это время у нас перебывали: одна Маринина знакомая, почти месяц, 2-ой раз Маковский, дней 5, Нина Ивановна, дней 5, и Гриф, 2 дня. Около 15 июня приехал Муня, который еще у нас, а вчера объявился А. Брюсов, до среды. Кроме того, сегодня или завтра опять приедет Нина Ив. дней на 7. <…>

Из письма Георгию Малицкому. 7 июля 1907 года

И можешь себе представить — обилие людей мне почему-то ничуть не утомительно».

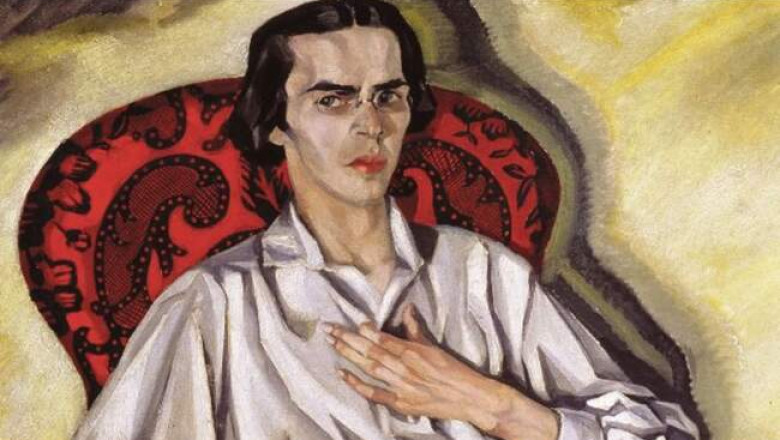

Владислав Ходасевич и Самуил Киссин (Муни). Около 1906–1910 годов

Владислав Ходасевич и Самуил Киссин (Муни). Около 1906–1910 годов

Это письмо, написанное в Лидине, подмосковном имении первой жены Ходасевича, кажется безмятежным. Марина Эрастовна богата и красива; Владислав Фелицианович, несмотря на свою молодость, уже успел войти в литературу и завоевать признание и авторитет в околосимволистских кругах. Молодых супругов посещают друзья: неразлучный с Ходасевичем Самуил Киссин, которого называли Муня (его литературный псевдоним — Муни); одна из роковых женщин Серебряного века Нина Петровская; Александр Брюсов, брат поэта, впоследствии ставший знаменитым археологом; поэт и искусствовед, будущий редактор журнала «Аполлон» Сергей Маковский. С последним еще весной у Марины начался роман, о чем Ходасевичу было известно. Эта двусмысленная ситуация угнетает его, но в письме своему гимназическому товарищу, молодому историку Георгию Малицкому, он умалчивает об этом. Через считаные недели Ходасевич оставит Лидино и уедет в Петербург, где проведет несколько месяцев в тоске и метаниях. 30 декабря 1907 года супруги разъехались, а через два с половиной года официально развелись.

2. Об итальянцах и специальной итальянской тухлятине

«Итальянцы нынешние не хуже своих предков — или не лучше. Господь Бог дал им их страну, в которой что ни делай — все выйдет ужасно красиво. Были деньги — строили дворцы, нет денег — взгромоздят над морем лачугу за лачугой, закрутят свои переулочки, из окна на ветер вывесят рыжие штаны либо занавеску, а вечером зажгут фонарь — Боже ты мой, как прекрасно!

Из письма Самуилу Киссину. 18 июня 1911 года

Здесь нет никакого искусства, ей-Богу, ни чуточки. Что они все выдумали? Здесь — жизнь, быт — и церковь. Царица-Венеция! Genova la superba! Понюхал бы ты, как они воняют: морем, рыбой, маслом, гнилой зеленью и еще какой-то специальной итальянской тухлятиной: сыром, что ли? А выходит божественно! Просто потому, что не „творят“, а „делают“».

После развода Ходасевич несколько лет вел рассеянный образ жизни, зарабатывая случайной литературной поденщиной, питаясь чем придется, ночи просиживая либо с Муни в московских ресторанах за графином водки или бутылкой коньяка, либо за азартной карточной игрой «железкой» в Литературно-художественном кружке — своего рода клубе московской интеллигенции, впоследствии колоритно описанном Ходасевичем в одном из очерков. Это подорвало его и без того слабое здоровье: начался туберкулез, и в июне 1911 года Ходасевич уехал лечиться в Италию. В Венеции у него случился короткий роман с Евгенией Владимировной Муратовой, танцовщицей, а позднее участницей антропософских кружков и сотрудницей Наркомпроса. Впечатления от поездки оказали важное влияние на творчество Ходасевича, выбравшего «прозу в жизни и в стихах».

3. О смерти родителей

«Сегодня утром умер мой отец. Фелицианы кончились».

Из письма Нине Петровской. 24 ноября 1911 года

Семья Ходасевичей. 1890-е годы Слева направо: Фелициан Иванович и Софья Яковлевна с сыновьями Владиславом и Михаилом.

Семья Ходасевичей. 1890-е годы Слева направо: Фелициан Иванович и Софья Яковлевна с сыновьями Владиславом и Михаилом.

Родители Ходасевича Фелициан Иванович и Софья Яковлевна были уроженцами Литвы. Фелициан Иванович происходил из ополяченного западнорусско-литовского рода, его жена была крещеной еврейкой и дочерью одиозного публициста-антисемита Якова Брафмана. При этом оба они были носителями польского языка и культуры. Фелицианами их называли знакомые Владислава — шестого и младшего ребенка. В 1928 году Ходасевич посвятил отцу стихотворение «Дактили». «Трудному и сладкому уделу» человека, который пожертвовал творческой самореализацией ради заботы о близких (Ходасевич-старший из художника превратился в торговца фототоварами), поэт с печальной иронией противопоставляет собственную судьбу. В «Дактилях» есть и обращение к матери: «Мама! Молитва, любовь, верность и смерть — это ты!». Софья Яковлевна погибла 20 сентября 1911 года в дорожном происшествии. Муж пережил ее на два месяца.

4. О доброй женщине и мирных днях

«Ныне под кровом моим обитает еще одно существо человеческое. Если еще не знаете кто — дивитесь: Нюра. Внутреннюю мотивировку позвольте оставить до того дня, когда снова встретимся мы с Вами здесь, на этой земле, а не где-нибудь еще.

Из письма Нине Петровской. 24 ноября 1911 года

Милая Нина! Я — великий сплетник, но молчал о словах, которые слышал целых полтора года. Во дни больших терзательств мне повторили их снова — и стало мне жить потеплее. Тогда я сдался. Вы хорошо сказали однажды: женщина должна быть добрая. Ну вот, со мной добры, очень просто добры и нежны, по-человечески, не по-декадентски. Ныне живу, тружусь и благословляю судьбу за мирные дни».

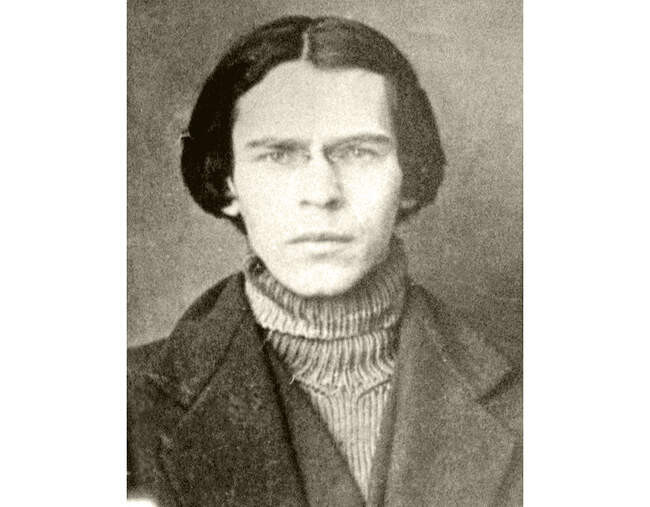

Анна Чулкова

Анна Чулкова

В том же письме о смерти отца Ходасевич сообщает Нине и о переменах в своей жизни. Нюра — Анна Ивановна Чулкова, в первом браке Гренцион, гражданская жена Александра Брюсова, — сперва стала близким другом Ходасевича, а позже возлюбленной. В те же дни Чулкова писала Надежде Брюсовой, сестре Валерия и Александра Яковлевичей: «Знаю, что люблю Владю очень как человека и он меня тоже. <…> Наша старая дружба позволила узнать друг друга без прикрас, которыми всегда прикрываются влюбленные». В 1913 году Ходасевич и Чулкова поженились. Поэт шутя называл жену «мышью», а себя — «медведем». Мыши, наделенные именами (Сырник, Бараночник, Свечник, Ветчинник) и характерами, были частью домашней мифологии. Ходасевич посвящал им стихи, упоминал в письмах. Анна Ивановна помогала мужу в литературной работе и сама изредка писала стихи. Вместе они воспитывали Эдгара (Гаррика) Гренциона — сына Анны Ивановны от первого брака.

5. О жизни, раздробленной на мелкие кусочки

«Однажды пытался я письменно рассказать Вам, каково сейчас в России вообще. Ничего не вышло. Как-то вся жизнь раздроблена на мелкие кусочки. Склеить их сейчас без предвзятой мысли, без натяжки — еще нельзя. Со временем Гаррик напишет „Войну и мир 14-го года“ — вот тогда мы все и узнаем. Одно очень заметно: все стало серьезнее и спокойнее. Политических сплетен мало, верят им совсем плохо. Москва покрыта лазаретами. Лечат раненых и жертвуют денег, белья, всяких припасов много, делают это охотно и без вычур. Удивительнее всего, что жертвы эти доходят до тех, кому предназначены. Поэтому дышится в известном смысле приятней и легче, чем это было до войны.

Из письма Георгию Чулкову. 15 декабря 1914 года

Вопросы пола, Оскар Уайльд и все такое — разом куда-то пропали. Ах, как от этого стало лучше! У барышень милые, простые лица, все они продают цветки, флажки, значки и жетоны в пользу раненых, а не дунканируют. Студенты идут в санитары, тоже торгуют, даже учатся — а не стоят по суткам перед кассой Художественного театра».

Как и многие другие, в начале Первой мировой войны Ходасевич испытывает эмоциональный подъем. Ему кажется, что война заставляет людей отказаться от мелочных «обывательских» и «декадентских» интересов, проникнуться духом взаимовыручки, обратиться к главному. Но уже через несколько месяцев наступает разочарование. 9 августа 1915 года Ходасевич пишет Киссину: «Муничка, может быть, даже все они любят эту самую Россию, но как глупы они! Это бы ничего. Но какое уныние они сеют, и это теперь-то, когда уныние и неразбериха не грех, а подлость, за которую надо вешать. Боже мой, я поляк, я жид, у меня ни рода, ни племени, но я знаю хотя бы одно: эта самая Россия меня поит и кормит (впроголодь). Каким надо быть мерзавцем, чтобы где-то в проклятом тылу разводить чеховщину! Ведь это же яд для России, худший, чем миллион монополий, чем немецкие газы, чем черт знает что!». От военной службы Ходасевич был освобожден по состоянию здоровья. А к концу 1915 года, когда восторг первых военных месяцев прошел, он уже и сам не жалел, что находится вдали от фронта, и всячески старался продлить свой белый билет.

6. О переезде в тихую комнату с отдельной террасой

«У меня все благополучно. 6-го числа я переезжаю к Волошиным, где за те же деньги будет у меня тихая комната с отдельной террасой. Приставать ко мне не будут. Я так и сказал Максу. <…>

Из письма Анне Ходасевич. 21 июня 1916 года

Меня очень тревожит, как ты будешь жить в Москве. Но я буду писать тебе каждый день (или почти). О денежках позабочусь. Ах, милый мой зверь, я ничуть не скучаю, но по тебе соскучился. Ты поймешь, что я хочу сказать. Веди себя так же. Что делать, если бы Медведь совсем умер, мышу было бы хуже. Милый мой, я вас очень люблю».

Юлия Оболенская. Портреты поэтов. Шарж на Осипа Мандельштама, Владислава Ходасевича и Максимилиана Волошина. 1916 год

Юлия Оболенская. Портреты поэтов. Шарж на Осипа Мандельштама, Владислава Ходасевича и Максимилиана Волошина. 1916 год

Это письмо написано из Коктебеля, где Ходасевич провел все лето 1916 года. Переезд в Крым случился после того, как Ходасевич упал на даче у друзей с балкона и врачи диагностировали у него туберкулез позвоночника. С трудом собрав деньги, в июне поэт уехал в Евпаторию, а оттуда переехал в Коктебель. С Анной Ивановной они регулярно обменивались нежными письмами. Сначала Ходасевич не хотел общаться с жившими в Крыму литераторами. Однако после случайной встречи на пляже с Осипом Мандельштамом, гостившим у Максимилиана Волошина, Ходасевич согласился сперва посетить волошинский дом, а потом и переехать туда. В письмах к жене он ядовито называет Волошина «мистическим гурманом», а Мандельштама — «посмешищем всекоктебельским», что не мешает ему неоднократно выступать вместе с обоими поэтами на творческих вечерах в Феодосии. В июле здоровье больного улучшилось, диагноз был снят. В августе к нему приехала жена, а в сентябре Ходасевичи благополучно вернулись в Москву.

7. О диктатуре бельэтажа

«Что жизнь надобно перестроить, Вы согласны. До нашего времени перестройка, от Петра до Витте, шла сверху. Большевики поставили историю вверх ногами: наверху оказалось то, что было в самом низу, подвал стал чердаком, и перестройка снова пошла сверху: диктатура пролетариата. Если Вам не нравится диктатура помещиков и не нравится диктатура рабочего, то, извините, что же Вам будет по сердцу? Уж не диктатура ли бельэтажа? Меня от нее тошнит и рвет желчью. <...> Я понял бы Вас, если б Вы мечтали о реставрации. Поймите и Вы меня, в конце концов приверженного к Совдепии. Я не пойду в коммунисты сейчас, ибо это выгодно, а потому подло, но не ручаюсь, что не пойду, если это станет рискованно».

Из письма Борису Садовскому. 3 апреля 1919 года

В первые послереволюционные годы Ходасевич работал секретарем третейских судов при комиссаре труда Московской области, в театральном отделе Наркомпроса, преподавателем в Пролеткульте, наконец, директором московской Книжной палаты. Последняя, достаточно высокая должность свидетельствует о доверии советских властей к Ходасевичу в этот период. Вообще, его политическая биография была сложной. В эмигрантские годы он старался представить свое сотрудничество с большевиками как вынужденное и поверхностное. Но, судя по письмам, он был искренне захвачен революцией и приветствовал не только февральское свержение самодержавия, но и Октябрьский переворот. Неприятие буржуазной пошлости, «диктатуры бельэтажа» выражалось у него в сочувствии политическим крайностям. Ради преображения мира он готов был потерпеть и голод, и красный террор. Тем более острым было разочарование, постигшее его с началом нэпа: жизнь возвращается на круги своя, пошлость непобедима, а значит, все жертвы были напрасны.

8. Об ужасной слабости и ясных вечерах

«Хочется мне по старой памяти рассказать Вам о своем житье. Трудно. Голодно и безденежно до легкости. Никакой хлебной работы у меня нет. Живем на мой паек, ставший ничтожным, да на жалкие даже в сравнении с ним получки Анны Ивановны. Продали все решительно, что только можно было продать. Съедаем втроем в день фунта 2 хлеба и фунтов 5 картофелю (или кашу). Но — странное дело! — так тихо здесь в городе, такие пустынные, ясные вечера, так прекрасен сейчас Петербург, что отчего-то живется легко. Только слабость ужасная, у всех троих.

Из письма Михаилу Гершензону. 24 июля 1921 года

<…>

Нет у меня хлебной работы, т. е. принудительной, никуда и ни за чем я не гонюсь — и потому, а вернее — еще по некоторым причинам, пишу много стихов».

Ходасевич в годы Гражданской войны. Около 1918–1921 годов

Ходасевич в годы Гражданской войны. Около 1918–1921 годов

Письмо старому другу, литературоведу и философу Михаилу Осиповичу Гершензону написано вскоре после переезда в Петроград, или Петербург, как продолжал называть его поэт: Горький пригласил Ходасевича на работу в издательство «Всемирная литература». Ходасевичи поселились в Доме искусств — бывшем дворце Елисеевых между Невским проспектом, Мойкой и Морской улицей, ставшем своего рода общежитием для писателей и художников (там же жили Гумилев и Мандельштам). Несмотря на еще большие, чем в Москве, житейские трудности, Ходасевич был рад переезду. О «прекрасном Петербурге» на исходе военного коммунизма он позднее писал так: «Петербург стал величествен. Вместе с вывесками с него словно сползла вся лишняя пестрота. Дома, даже самые обыкновенные, получили ту стройность и строгость, которой ранее обладали одни дворцы. Петербург обезлюдел (к тому времени в нем насчитывалось лишь около семисот тысяч жителей), по улицам перестали ходить трамваи, лишь изредка цокали копыта либо гудел автомобиль, — и оказалось, что неподвижность более пристала ему, чем движение. Конечно, к нему ничто не прибавилось, он не приобрел ничего нового, — но он утратил все то, что было ему не к лицу. Есть люди, которые в гробу хорошеют: так, кажется, было с Пушкиным. Несомненно, так было с Петербургом».

9. О павлинах, орлах и бедной девочке

«Теперь я — Медведь, который ходит сам по себе. Я тебя звал на дорожку легкую, светлую — вместе. Ты не пошла (Давно уж это было). Теперь хожу я один, и нет у меня никого, ради кого стоит ходить по легким дорожкам. Вот и пошел теперь самыми трудными, и уж никто и ничто, даже ты, меня не вернет назад.

Из письма Анне Ходасевич. 3 февраля 1922 года

„Офелия гибла и пела“ — кто не гибнет, тот не поет. Прямо скажу: я пою и гибну. И ты, и никто уже не вернет меня. Я зову с собой — погибать. Бедную девочку Берберову я не погублю, потому что мне жаль ее. Я только обещал ей показать дорожку, на которой гибнут. Но, доведя до дорожки, дам ей бутерброд на обратный путь, а по дорожке дальше пойду один. Она-то просится на дорожку, этого им всем хочется, человечкам. А потом не выдерживают. И еще я ей сказал: „Ты не для орла, ты — для павлина“. Все вы, деточки, для павлинов. Ну, конечно, и я не орел, а все-таки что-то вроде: когти кривые».

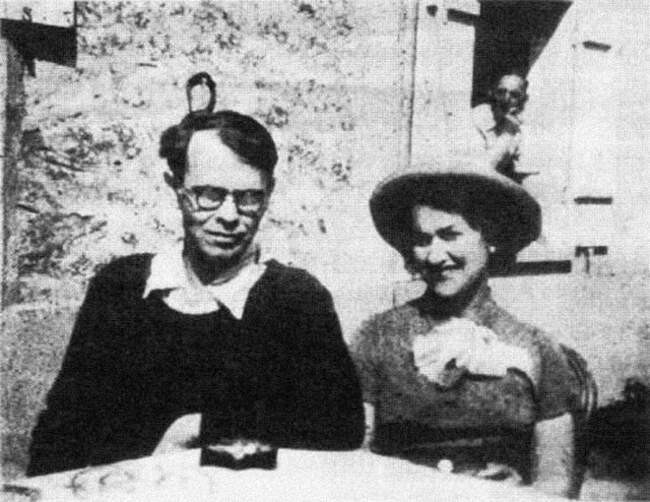

Владислав Ходасевич и Нина Берберова на вилле Максима Горького в Сорренто. 1925 год

Владислав Ходасевич и Нина Берберова на вилле Максима Горького в Сорренто. 1925 год

В январе 1922 года, когда Анна Ивановна была в санатории, у Ходасевича начался роман с молодой писательницей Ниной Берберовой. Первая половина 1922 года проходит в атмосфере мучительного любовного треугольника. 7 мая Ходасевич и Берберова уезжают в Москву хлопотать о выезде за границу. В письме, отправленном из Москвы, Ходасевич предлагает Анне Ивановне расстаться, сохранив дружеские отношения. После этого они обмениваются еще несколькими письмами, пытаясь разобраться в отношениях. 22 июня Ходасевич и Берберова уезжают в Берлин по временной командировке Наркомпроса. В Россию они не вернутся. Переписка поэта с бывшей женой продолжалась еще несколько лет.

10. О кишках последнего коммуниста

«…Чего и ждать от людей, желающих сделать политическую и социальную революцию — без революции духа. Я некогда ждал — по глупости. Ныне эти мещане дождутся того, что разнуздают последнего духа мещанства: духа земли: землероба. Этому и коммунист покажется слишком идеалистом, и он удавит последнего попа на кишках последнего коммуниста. Впрочем, может быть и другое: Зиновьев будет висеть на моих, скажем, кишках, Троцкий на Ваших, а патриарх Тихон — на кишках профессора Павлова. (Я со смущением вижу, что затесался в слишком хорошую компанию: тут-то и сбудется поговорка, что на людях и смерть красна.)».

Из письма Максиму Горькому. 28 июня 1923 года

Слева направо: Владислав Ходасевич, Мария Закревская-Будберг, Максим Горький, Нина Берберова. Сан-Аньелло, Италия, 1924 год

Слева направо: Владислав Ходасевич, Мария Закревская-Будберг, Максим Горький, Нина Берберова. Сан-Аньелло, Италия, 1924 год

В 1922–1924 годах Ходасевич и Берберова жили в Германии, Чехословакии, Италии, Франции, потом снова в Италии. Работа Ходасевича и его перемещения в этот период во многом связаны с журналом «Беседа» — их с Горьким совместным проектом. Несмотря на разные характеры и культурный бэкграунд, писатели стали очень близки. Нина Берберова вспоминала: «Горький глубоко был привязан к нему, любил его как поэта и нуждался в нем как в друге». Политические взгляды обоих писателей тоже совпадали: оба находились в оппозиции к большевикам «изнутри». Но к Горькому власти были гораздо ближе, чем к Ходасевичу, и расхождение было неизбежно…

Журнал «Беседа» предполагалось издавать в Германии, без цензуры, с участием советских писателей и эмигрантов, а распространять в России. Но ничего не получилось: как эмигрантские, так и советские писатели опасались давать свои тексты журналу с нечетким статусом, а советская цензура вскоре перестала допускать «Беседу» в страну. Для Ходасевича и Берберовой это стало одним из толчков к переходу на положение политических эмигрантов.

11. О доме, который стоит повидать

«Кстати: в Берлине, Праге, Мариенбаде и здесь видел я много домов, в которых родились или жили многие великие люди: Гете, Байрон и т. д. Хотел бы я также повидать дом, в котором родился Герцен. Как по-Вашему: стоит? Спрашиваю не для ближайшего времени, а вообще».

Из письма Владимиру Лидину. 18 марта 1924 года

Это письмо, отправленное из Венеции, зашифровано: письма читались цензурой. На самом деле Ходасевич советуется с писателем Владимиром Лидиным, стоит ли ему возвращаться в СССР. В «доме, где родился Герцен» в Москве находился Союз писателей. Окончательно вопрос о возвращении Ходасевича в СССР решился после публикации его очерка «Господин Родов» — памфлета против одного из руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей. В марте 1925 года советское посольство в Италии отказалось продлить Ходасевичу и Берберовой заграничные паспорта. К тому времени у них уже были выправлены нансеновские паспорта (то есть особые паспорта для лиц без гражданства, введенные в 1922 году по инициативе полярного исследователя Фритьофа Нансена, комиссара Лиги Наций по делам беженцев). Из Италии Ходасевич и Берберова отправились в Париж, а в октябре Ходасевич официально объявил о своем нежелании возвращаться в СССР. К началу следующего года Ходасевич окончательно превращается в персону нон грата: это махровый белоэмигрант, постоянный автор антисоветских газет и человек, позитивное упоминание о котором в СССР и открытая переписка с которым невозможны. Письма Анне Ивановне Ходасевич подписывает «В. Медведев», а о ее «бывшем муже» замечает: «Это, извините за откровенность, тип отпетый. Если что нужно, пишите мне». Но вскоре и эта переписка заглохла.

12. О работе в газетах

«Чтобы писать, писателю нужно быть сытым (хотя бы). Журнальная работа и впроголодь не кормит. Писатели вынуждены идти в газеты. Из всех писателей я — самый голодный, ибо не получаю помощи ниоткуда: ни от сербов, ни от чехов, ни от Розенталя, ни от большевиков, ни от французов. И не устраиваю концертов, сборов и проч. (Не только не получаю, но имею официальное письменное сообщение о том, что чешской субсидии мне не дали ввиду доноса некоего „писателя“ о том, что я слишком много зарабатываю в „Возрождении“.)

Из письма Марку Вишняку. 8 декабря 1927 года

Так вот, чтобы не голодать, я должен писать в газете всех больше».

Слева направо: Нина Берберова, Владислав Ходасевич, русский поэт, прозаик, переводчик и литературный критик Юрий Терапиано в Париже

Слева направо: Нина Берберова, Владислав Ходасевич, русский поэт, прозаик, переводчик и литературный критик Юрий Терапиано в Париже

Как и большинство эмигрантов, в Париже Ходасевич и Берберова живут очень бедно. Спасением становится регулярное сотрудничество (с 1927 года) в правоконсервативной газете «Возрождение». Ходасевич еженедельно пишет подвал, где под своим именем публикует заметки о современной литературе, воспоминания о литературной жизни 1900–10-х годов, тексты о Пушкине и его эпохе, а также вместе с Берберовой под псевдонимом Гулливер ведет обзоры советских журналов. Параллельно он остается постоянным автором журнала «Современные записки», издававшегося членами партии эсеров: Вадимом Рудневым, Ильей Фондаминским и Марком Вишняком.

13. О стремительном швырянии людьми

«Какое право я имею предписывать тебе то или иное поведение? Или его контролировать? Разве хоть раз попрекнул я тебя, когда сама ты рассказывала мне о своих, скажем, романах? <…> …Меня огорчает твое безумное легковерие, твое увлечение людьми, того не стоящими (обоего пола, вне всяких любовей!), и такое же твое стремительное швыряние людьми. Это было в тебе всегда, я всегда это тебе говорил, а сейчас, очутившись одна, ты просто до экстаза какого-то, то взлетая, то ныряя, купаешься в людской гуще. Это, на мой взгляд, должно тебя разменивать — дай Бог, чтобы я ошибся. Это, и только это, я ставлю тебе в упрек».

Из письма Нине Берберовой. Весна 1933 года

Владислав Ходасевич и Ольга Марголина-Ходасевич. 1938 год

Владислав Ходасевич и Ольга Марголина-Ходасевич. 1938 год

В 1929 году Ходасевич почти перестает писать стихи. Написанная им биография Державина имеет успех, но автобиографическую книгу «Младенчество» он так и не написал, а также отказывается от мысли написать биографию Пушкина, которая стала бы итогом многолетних занятий пушкинистикой. Творческий кризис, разочарование в эмигрантской литературной жизни, увязание в газетной рутине ведут к депрессии. Свободное время Ходасевич все больше проводит за игрой в карты или на диване в своей квартире в парижском предместье Бийянкур. В этот момент Берберова решает уйти. 26 апреля 1932 года она уезжает из Бийянкура, сварив борщ на три дня и перештопав все носки (как сама она описывает в своих мемуарах «Курсив мой»). Вскоре Ходасевич женился на Ольге Борисовне Марголиной, двоюродной сестре писателя Марка Алданова. С Ниной Берберовой он продолжал близко дружить.

14. О предельном разочаровании в эмиграции

«Это ты, милый мой, уезжаешь не чихнув, — а я-то бы с тобой простился. Однако ставить вопросы в этой плоскости весьма преждевременно. Действительно, своего предельного разочарования в эмиграции (в ее „духовных вождях“, за ничтожными исключениями) я уже не скрываю; действительно, о предстоящем отъезде Куприна я знал недели за три. Из этого „представители элиты“ вывели мой скорый отъезд. Увы, никакой реальной почвы под этой болтовней не имеется. Никаких решительных шагов я не делал — не знаю даже, в чем они должны заключаться. Главное же — не знаю, как отнеслись бы к этим шагам в Москве (хотя уверен „в душе“, что если примут во внимание многие важные обстоятельства, то должны отнестись положительно). Впрочем, тихохонько, как Куприн (правда, впавший в детство), я бы не поехал, а непременно, и крепко, и много нахлопал бы дверями, так чтобы ты услышала».

Из письма Нине Берберовой. 21 июня 1937 года

Это письмо вызывает оторопь: Ходасевич размышлял о возвращении в СССР в разгар Большого террора и несмотря на многолетнюю борьбу с «возвращенчеством», которую он вел на страницах «Возрождения» и других изданий. Разочаровавшийся в эмиграции поэт заметил, что имена многих одиозных критиков (Авербаха, Гронского и пр.) исчезли из советской печати (об их участи он, конечно, не догадывался). Произвело на Ходасевича впечатление и то, как торжественно и разнообразно отметили в СССР столетие гибели Пушкина. Вскоре, впрочем, эти настроения прошли.

15. О роковых минутах и высоких зрелищах

«Ну, душенька, будем надеяться, что мы с тобой переволновались понапрасну: кажется, всеблагие хотят нас избавить от присутствия на их очередной пирушке. Это очень мило с их стороны. Не люблю роковых минут и высоких зрелищ».

Из письма Нине Берберовой. 21 сентября 1938 года

Владислав Ходасевич и его любимый кот Наль. Арти, 1931 год

Владислав Ходасевич и его любимый кот Наль. Арти, 1931 год

Это письмо с цитатой из стихотворения Тютчева «Цицерон» (1830) написано при известии о Мюнхенском соглашении. Увы, мы знаем, что оно не предотвратило, а, возможно, приблизило Вторую мировую войну. Ходасевич не успел узнать о ней: 14 июня 1939 года он скончался от рака печени. Ольга Марголина-Ходасевич погибла в нацистском концлагере.