Наиболее родственный Гогену художник, тот, кого без преувеличения можно назвать двойником Гогена в искусстве (такое случается нечасто), является типичным представителем Севера.

Как и Гоген, он был строптив и, появляясь (в молодости такое с ним случалось) в свете, ухитрялся обидеть даже тех, кого обижать не собирался. Ему прощали нелепые выходки: он много пил («ах, эти художники ведут богемный образ жизни!»), он ждал подвоха от дамского внимания и мог нагрубить дамам (биографы уверяют, что это от застенчивости), он был мистиком (как и все северные творцы, впрочем), прислушивался к внутреннему голосу, а вовсе не к правилам и регламенту – всем этим оправдывали его неожиданные эскапады.

Несколько раз он даже лежал в клинике, лечился от алкоголизма; он консультировался с психоаналитиком – хотел победить асоциальность. От визитов в клиники остались портреты врачей; но образ поведения художника не изменился. Когда мастер в конце концов выбрал одиночество и построил мастерскую в лесной холодной глуши – это уже никого не удивило.

В прежние, городские годы бывало так, что он прекращал занятия живописью на несколько месяцев – впадал в депрессии или уходил в запой. Нет, не муки творчества, не неразделённая любовь – видимо, так на него действовала городская среда. Оставшись один, окружённый снегом и ледяными озёрами, он обрёл ту спокойную уверенность, которая позволяет работать каждый день.

Речь, разумеется, идёт о норвежце Эдварде Мунке, мастере, исключительно схожем с Гогеном не только стилистически, но и сущностно.

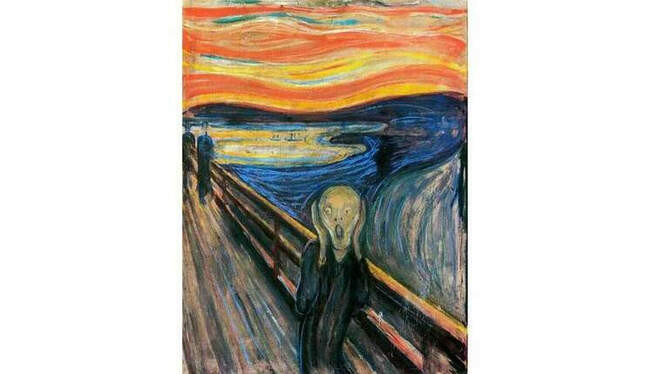

"Крик". Один из вариантов самой знаменитой картины Эдварда Мунка. 1893 год

"Крик". Один из вариантов самой знаменитой картины Эдварда Мунка. 1893 год

То, что два эти мастера воплощают крайние точки европейской цивилизации – северную Скандинавию и южные колонии Франции (что может быть южнее?), – не должно смущать: совпадение крайних точек в культуре вещь известная. Так ирландские сказители были уверены, что с башен Корка могут видеть крепостные башни Испании.

Мунк и Гоген родственны даже палитрой, и это несмотря на то, что с Гогеном у зрителя ассоциируются яркие краски южных морей (француз специально стремился в те земли, где краски горят и сверкают, где простота форм оттеняет локальный цвет), а норвежец Мунк, напротив, любил зимнюю, сумрачную гамму цветов.

Их палитры, тем не менее, роднит особая жизнь цвета, которую я бы определил как спрятанный контраст. Оба, и Мунк, и Гоген, пишут подобиями, избегая лобовых столкновений цветов (контрастов, столь любимых Ван Гогом), они мягко аранжируют синий – голубым, а голубой – сиреневым; но среди негромких подобий всегда прячется всполох контрастного цвета, который художник преподносит глазу зрителя неожиданно, после того как, знакомит зрителя с гаммой подобий.

Так, в золотой сумме цветов Гогена властно звучит противопоставленная золоту тёмная фиолетовая ночь; но фиолетовый входит в картину не сразу, ночь опускается подспудно, напоминает о себе негромко. Но, опустившись, ночь покрывает и прячет всё: во мраке исчезают золотые тона и трепетные гаммы. Сумрак, который постепенно и неотвратимо сгущается, – вот, пожалуй, наиболее адекватное описание палитры Мунка. На картины Мунка и Гогена мы смотрим с ощущением спрятанного внутрь картины диссонанса – и тем сильнее впечатление, когда картина вдруг взрывается контрастом и прорывается криком.

Поглядите на картину Мунка «Крик». Крик словно вызревает изнутри полотна, он подготовлен исподволь, всполохи и зарницы заката не вдруг начинают звучать. Но постепенно, из сопоставлений нарочито мягких цветов, возникает – и, раз возникнув, нарастает и заполняет пространство – протяжный, безнадёжный крик одиночества. И так происходит со всяким полотном Мунка.

Он писал, легко касаясь кистью поверхности холста, никогда не нажимая, не форсируя мазок; можно сказать, что его движения нежны. Можно сказать, что он гармоничен – он любил пастельные нежные тона. Разве эти негромкие цвета не рассказывают нам о тихой гармонии северной природы?

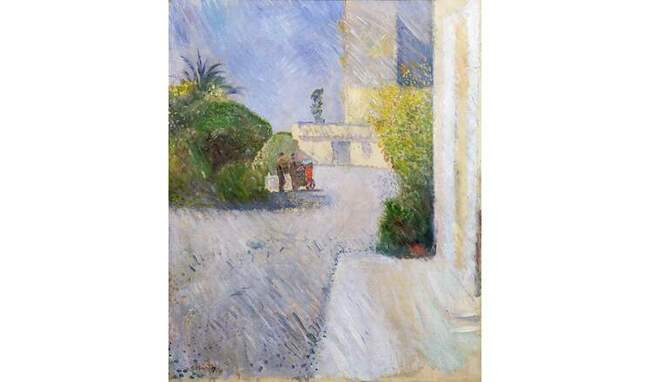

"Солнечный свет". Эдвард Мунк. 1891 год

"Солнечный свет". Эдвард Мунк. 1891 год

Разве его струящиеся волнистые линии – то это горные ручьи, то локоны озёрной девы, то тени разлапистых елей – разве они не призваны успокоить? Картины Мунка словно убаюкивают, можно вообразить, что вам тихо рассказывают на ночь сказку. И, однако, нагнетая эту северную гармонию неторопливого рассказа, Мунк неожиданно переводит мелодраматический нежный рассказ в трагедию: незаметно для зрителя цветовая симфония переходит в крещендо и вдруг звучит отчаянной, дисгармоничной, визгливой нотой.

Строго говоря, Мунк – художник буржуазных мелодрам, как, например, его современник Ибсен. Мунковские влюблённые, застывшие в многозначительных позах на фоне лиловой ночи, – они вполне могли бы украсить (да они и украшали) гостиные сентиментальных столичных буржуа; эти слащавые образы отлично могут иллюстрировать пошлые стихи.

Кстати будет сказано, советский журнал «Юность» 60-х годов – это сплошные реминисценции из Мунка, открытого в ту пору советскими графиками: распущенные волосы сельской учительницы, чеканный профиль главного инженера – это всё оттуда, из северных элегий Мунка. И, однако, в отличие от своих эпигонов, сам Эдвард Мунк отнюдь не пасторален – сквозь приторную мелодраму проступает то, что скопировать нереально и чему трудно умиляться.

"Аллея Алискамп". Поль Гоген. 1888 год

"Аллея Алискамп". Поль Гоген. 1888 год

Его картины содержат особое, неприятное чувство – оно колючее, оно ранит, оно заставляет нас волноваться. В картинах Мунка есть северная сказка, но нет сказочного счастья – во всякой картине присутствует плохо скрытое безумие.

Так, душевнобольной человек в периоды ремиссии может выглядеть почти нормальным, лишь лихорадочный блеск глаз и нервный тик выдают его ненормальную природу. Этот нервный тик присутствует во всяком полотне Эдварда Мунка.

Спрятанная в салонном флирте истерика вообще характерна для скандинавской мелодрамы – вспомните персонажей Ибсена. Вероятно, это до какой-то степени компенсирует хрестоматийную северную медлительность: действие развивается неспешно, но однажды происходит взрыв.

Нет пьесы, в которой пастельные тона не взорвались бы самоубийством или клятвопреступлением. Но в случае Мунка всё ещё серьёзнее. Живопись предъявляет нам роман жизни сразу целиком, в картине нет пролога и эпилога, но всё случается сразу, одномоментно. И приторная мелодрама, и колючее безумие видны сразу же, просто сочетаются эти качества настолько непривычно для глаза, что хочется безумие не заметить.

Так и сам художник: человек постоянно пребывает в истерике – просто это особая, северная, холодная истерика; её можно не заметить. С виду мастер спокоен, даже чопорен, его пиджак застёгнут на все пуговицы. Любопытно, что, даже оставшись один, в глуши, Мунк сохранил чопорный облик северного горожанина – скучный скандинавский чиновник, человек в футляре: жилетка, галстук, крахмальная рубаха, иногда и котелок. Но это тот же самый человек, который неудавшиеся холсты выбрасывал в окно: распахивал окно, срывал холст с подрамника, комкал картину, выкидывал на улицу, в сугроб – чтобы картина валялась в снегу месяцами.

Мунк называл эту расправу над искусством «лошадиным лечением»: мол, если картина не развалится от такой процедуры, значит, она чего-то стоит, значит, можно её продолжать. Спустя недели мастер начинал искать наказанный холст – разгребал снег, смотрел, что осталось от полотна.

Сравните это поведение с нежными тонами сумеречных пейзажей, с красками бледного и нежного заката; как уживается бешенство с меланхолией? Это даже не так называемый взрывной темперамент, которым обладал Гоген. Это не взрыв, но перманентное состояние холодной, рассудочной истерики – описанное в скандинавских сагах подробно.

Мунковский «Крик» кричит всегда, этот крик одновременно и вызревает внутри гармонично скомпонованных тонов, но и звучит во всю свою оглушительную мощь. Все это одномоментно: и деликатность – и грубость, и мелодрама – и жестокое безумие одновременно.

Есть такие скандинавские воины, воспетые в сагах, наиболее опасные в битвах, – исступлённые бойцы, находящиеся словно в бреду. Они безрассудно храбры, не чувствуют боли, пребывают в экстатическом возбуждении, но вместе с тем сохраняют хладнокровие и расчёт – они страшны на поле брани: такому бойцу нельзя причинить боль, а сам он действует как заведённая военная машина.

Таких воинов называют берсерками – берсерки безумны, но это безумие не мешает им вести себя рационально. Это особое, уравновешенное сумасшествие.

Состояние рассудочного неистовства очень характерно для северной эстетики. Мелодраматическая бесчувственность, приторная жестокость – она, придя из Скандинавии (родины стиля модерн) в Европу, обусловила некоторые стилистические особенности модерна. Мортальная тематика, египетский культ усопших, черепа и утопленники – и одновременно нежнейшие тона, надломленные ирисы, кружевные орнаменты, изысканные изгибы скользящих линий.

Тление, распад и вызывающая красота; несочетаемое сплетено воедино на фронтонах венских особняков, в книжных иллюстрациях британских прерафаэлитов, на решётках парижских метрополитенов – а пришло всё оттуда, из скандинавской саги, где мелодрама легко уживается с бесчеловечностью.

Характерен литографический автопортрет Эдварда Мунка. Перед нами безупречный и холёный буржуа, он облокотился на раму изнутри картины, свесил руку в нашу сторону, к зрителям – но это рука скелета.

«Человеческое, слишком человеческое» (как любил говорить Ницше) становится всего лишь материалом для эстетического жеста модерна. Наряду с норвежскими сагами и Ибсеном надо вспомнить и Ницше. Он не скандинав, хотя упорно тяготел к нордической эстетике, и нордический нрав его философии именно таков: этот хладнокровно-истерический философ-поэт тоже своего рода берсерк. Определив Мунка как героя скандинавской саги, мы точнее видим его сходство с Гогеном. Их роднит иррациональное, сказочное ощущение бытия, которое они противопоставляли реальности. Можно употребить выражение «мистическое начало», оговорившись, что речь идёт о воздействии цвета на зрительскую психологию.

Северные сказки Мунка: разлапистые ели, гордые сосны, горные озёра, голубые ледники, лиловые сугробы, сумрачные снежные шапки вершин – и южные сказки Гогена: стремительные ручьи, широколистные пальмы, лианы и баобабы, тростниковые хижины – всё это, как ни странно, чрезвычайно похоже у обоих мастеров.

Они нагнетают тайну, набрасывая покров за покровом на привычное нам бытие. Цвет – это ведь не что иное, как покров холста, который изначально был чист. Вообразите, что художник накидывает одну цветную вуаль поверх другой, и так много раз – вот это и есть характерный метод письма Мунка и Гогена.

Любопытно, например, как они пишут землю. Что может быть банальнее и проще, чем изображение почвы под ногами? Большинство художников, причём очень хороших, удовлетворяются тем, что закрашивают землю в коричневый цвет. Но Гоген и Мунк действуют иначе.

Плоскую однотонную землю они оба пишут словно растекающуюся в разные цветовые гаммы или же (возможно, так точнее) словно набрасывают на плоскую поверхность цветные покровы, один за другим. От этого чередования цветных покровов возникает как бы текучесть цветовой поверхности. Лиловый сменяет алый, тёмно-коричневый чередуется с синим. И когда доходит черёд до покрова ночи, когда оба пишут сумрак и таинственные огни в ночи, сходство художников становится вопиющим.

"Мать и дочь". Эдвард Мунк. 1897 год

"Мать и дочь". Эдвард Мунк. 1897 год

Обоим мастерам присуще родственное понимание текучести цветовой среды: цвет вливается в среду холста, а предмет перетекает в предмет, цветная поверхность объекта словно вливается в пространство картины.

Предметы не отделены от пространства контуром – и это несмотря на то, что Гоген периода Понт-Авена недолго, но подражал витражной технике! – но обрамлены текучим цветом пространства. Иногда мастер обводит произвольной цветной линией несколько раз вокруг предмета, словно раскрашивая воздух. Эти цветные потоки, обтекающие объект (ср. с морским течением, обтекающим остров) вообще не имеют отношения к реальным объектам или к предметам, изображаемым на картине.

Деревья Мунка опутаны, оплетены цветной линией по десятку раз, вокруг снежных крон порой возникает своего рода свечение; иногда северные ели и сосны напоминают пирамидальные тополя Бретани или экзотические деревья Полинезии – напоминают именно тем, что художники рисуют их одинаково: как волшебные деревья в волшебном саду.

Перспектива (как мы знаем из работ итальянцев) имеет свой цвет – возможно, голубой, возможно, зелёный, а барочные мастера погрузили все далёкие предметы в коричневатую мглу, – но цвет воздуха Гогена или Мунка не связан ни с перспективой, ни с валёрами (то есть без учёта искажений цвета в связи с удалением предмета в воздушной среде).

Они закрашивают холст, подчиняясь некоему не-природному, не-натурному импульсу; наносят тот цвет, который выражает мистическое состояние души, – можно написать ночное небо бледно-розовым, дневное небо тёмно-лиловым, и это будет правдиво по отношению к картине, к замыслу, и при чём здесь природа и перспектива?

Так писали иконы – и плоское пространство картин Мунка и Гогена напоминает иконописное пространство; цвет наносят без учёта валёров; это равномерно и плоско закрашенные холсты. Из сочетания плоскостности, почти плакатности картины и струящихся, движущихся в глубину цветовых потоков возникает противоречивый эффект.

Картины Мунка зовут вдаль и вместе с тем сохраняют сказочную, иконописную плакатность. Поглядите на классические мунковские «Мосты» (помимо знаменитого «Крика» художник написал десяток картин с тем же самым мостом, уходящим в пространство).

Объект «мост» интересен тем, что его параллельно положенные доски уводят взгляд зрителя в глубину, как указательные стрелки, – но при этом художник пишет доски как цветовые потоки, как волшебные течения цвета, а этот цвет ничего общего с перспективой не имеет.

"Вечер на улице Карла Юхана". Эдвард Мунк. 1892 год

"Вечер на улице Карла Юхана". Эдвард Мунк. 1892 год

Художник также любит писать уходящую вдаль улицу («Вечер на улице Карла Юхана», 1892) – линии дороги, уводящие зрителя вглубь картины, контрастируют с плоскостным цветом. Сравните с этими картинами сходные пейзажи Гогена – например, «Аллею Алискамп», написанную в 1888 году в Арле. Тот же эффект странной перспективы, лишённой перспективы; эффект близкой дали, остановленного бега пространства.

Мы узнаём цвета Мунка не потому, что эти цвета похожи на Норвегию – в картине «Крик» художник использует спектр, равно годящийся и для итальянской палитры, – но потому, что произвольный цвет пространства Мунка присущ только его пространству, искривлённому, не имеющему глубины, но одновременно зовущему в глубину; это цвета волшебства, цвета превращения.

Линия Гогена несомненно родственна эстетике модерна – такова и линия Мунка; у обоих мастеров линии одинаково текучи и возникают словно сами по себе, вне зависимости от свойств изображаемого объекта.

Стиль модерн отравил пластику конца XIX века. Плавной, гибкой и вялой одновременно линией рисовали все – от Альфонса Мухи до Бёрн-Джонса. Линии струятся не по прихоти создателя картины, но подчиняясь волшебному духу природы – озёр, ручьёв, деревьев. В таком рисовании чувства мало, это исключительно равнодушное рисование; требовалось уехать очень далеко от Европы, как Гоген, забраться в глухие леса и болота, как Мунк, чтобы научить эту пустую линию чувствовать.

Мунк наполнил эту линию эпохи модерна (вообще говоря, присущую не ему одному, но многим мастерам того времени, эта текучая линия своего рода приём тех лет) своим особым дрожащим безумием, снабдил нервным тиком руки.

Обводя десятки раз изображаемый предмет – это заметнее всего в его офортах и литографиях, где игла и карандаш мастера по десятку раз проходят одну и ту же дорогу, – Мунк, как и многие неуравновешенные люди, словно тщится держать себя в руках, он будто бы нарочно повторяет то же самое, зная за собой опасную страсть взрываться и всё вокруг сметать.

Эта монотонность – он возвращается к тому же мотиву из раза в раз, он повторяет ту же линию раз за разом – своего рода заговор, своего рода заклинание. В числе прочего надо учитывать и то, что свои заклинания Мунк ценил чрезвычайно высоко – он считал (ошибочно или нет – судить потомкам), что выражает суть исканий тех лет, а именно оживляет древние саги, делает актуальным предание.

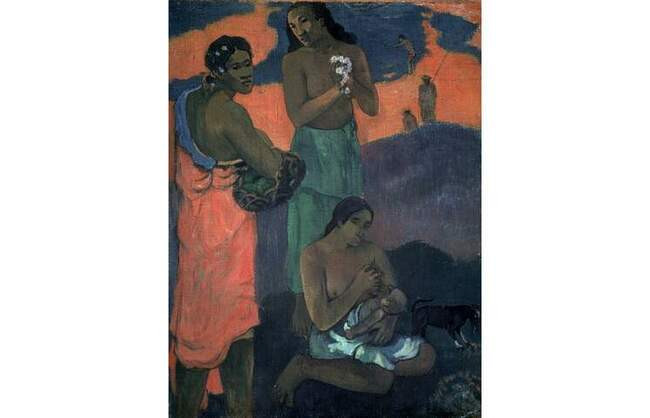

"Материнство". Поль Гоген. 1899 год

"Материнство". Поль Гоген. 1899 год

Легко сопоставить это намерение с пафосом Гогена в Полинезии. Любопытно, но даже внешний облик художников, то есть образ, в каком они себя явили зрителю, совпадает – оба были склонны к многозначительным позам, чувствовали себя сказителями, летописцами, гениями своего времени.

Тяга к показной значительности нисколько не умаляет их реального значения, но выражали они своё избранничество наивно. Оба были одиночками, в беседах и в чтении интеллект не тренировали: им представлялось, что задумчивость выражается в нахмуренном челе. И Гогену, и Мунку свойственно изображать людей, погружённых в меланхолические тягостные раздумья, причём герои картин предаются меланхолии столь картинно, столь многозначительно, что качество размышлений вызывает сомнения.

Обоим мастерам нравится романтическая поза: рука, подпирающая подбородок, – таких фигур оба нарисовали превеликое множество, снабдив картины подписями, удостоверяющими, что речь идёт о размышлениях, иногда о скорби. Их автопортреты часто исполнены напыщенного величия, но это лишь обратная (неизбежная) сторона одиночества.

Оба художника были эскапистами, причём затворничество Мунка усугублялось алкоголизмом; оба художника были склонны к мистицизму – и каждый из них интерпретировал христианскую символику с привлечением языческих начал.

Южная мифология и северная мифология – равно языческие; их сплав с христианством (а что есть живопись, как не инвариант христианского богословия?) равно проблематичен. Мунк совмещал мифологию с христианской символикой не менее откровенно, нежели Гоген, – его знаменитый «Танец жизни» (томные пары нордических крестьян на берегу озера) чрезвычайно схож с таитянскими пасторалями Гогена.

"Потеря невинности". Поль Гоген. 1891 год

"Потеря невинности". Поль Гоген. 1891 год

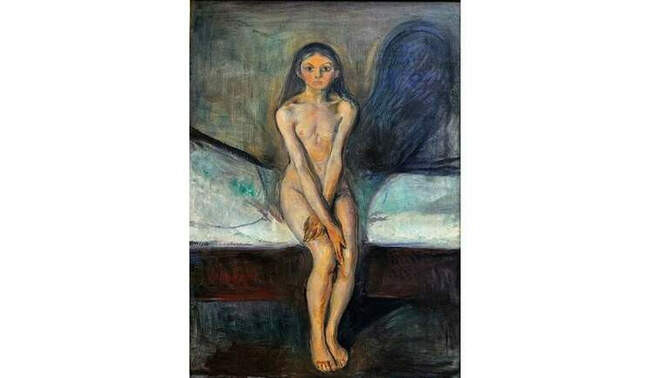

Мистическое восприятие женского начала придавало почти всякой сцене характер если не сексуальный, то обрядовый. Сравните картину Мунка «Переходный возраст» и полотно Гогена «Потеря невинности»: зритель присутствует на ритуальном обряде, причём опознать, христианский ли это праздник венчания или языческая инициация лишения девственности, никак нельзя.

Когда оба художника пишут наяд (они пишут именно языческих наяд – хотя Гоген придавал наядам облик полинезийских девушек, а норвежец Мунк писал нордических красавиц), то оба любуются волной распущенных волос, изгибом шеи, упиваются тем, как тело перетекает своими формами в пенные линии прибоя, то есть совершают классический языческий ритуал обожествления природы.

"Половое созревание". Эдвард Мунк. 1895 год

"Половое созревание". Эдвард Мунк. 1895 год

Парадоксально, но далёкие друг от друга мастера создают родственные образы – замершие между язычеством и христианством, в том наивном (его можно расценить как чистое) состоянии средневековой веры, которое не нуждается в толковании Писания, но воспринимает Писание скорее чувственно, по-язычески тактильно.

Персонаж картины – герой, пришедший в этот цветной мир, – находится во власти цветовых стихий, во власти первичных элементов.

Поток цвета часто выносит персонаж на периферию холста: важен не сам герой, но поток, который его несёт. Для обоих художников характерны фигуры, как бы «выпадающие» из композиции (эффект фотографического снимка, к которому прибегал авторитетнейший для Гогена Эдгар Дега).

Композиции картин действительно напоминают случайный кадр неумелого фотографа, словно тот не сумел навести камеру на сцену, которую снимает; словно фотограф по ошибке срезал половину фигуры, так что в центр композиции попала пустая комната, а те, кого снимают, оказались на периферии снимка.

Таковы, скажем, портрет Ван Гога, пишущего подсолнухи, картина, в которой герой «выпадает» из пространства холста Гогена, и даже автопортрет Гогена на фоне картины «Жёлтый Христос» – сам художник как бы вытесняется из картины. Этого же эффекта – эффекта постороннего свидетеля мистерии, не особенно нужного в картине, – добивается Мунк почти в каждой своей работе.

Цветовые потоки уносят героев рассказа к самым краям картины, персонажи выталкиваются за раму потоком цвета; то, что происходит на картине, – цветное, волшебное, ритуальное, – значительнее их судьбы.

"Четыре сына доктора Линде". Эдвард Мунк. 1903 год

"Четыре сына доктора Линде". Эдвард Мунк. 1903 год

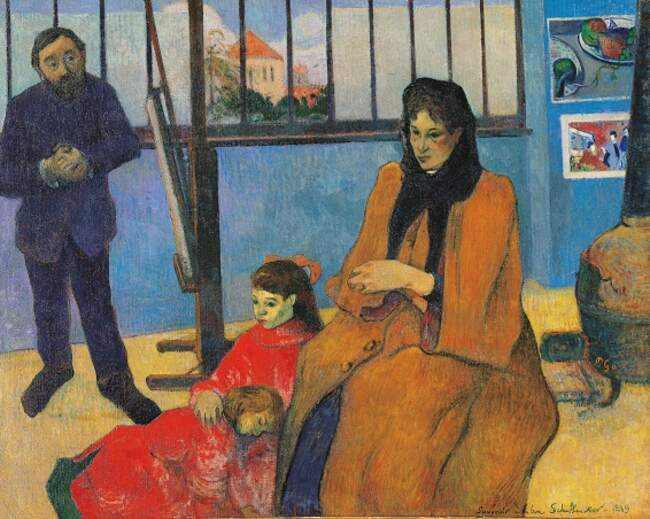

«Четыре сына доктора Линде» Мунка (1903) и «Семья Шуффенеккер» (1889) кисти Гогена; гогеновские «Женщины на берегу моря. Материнство» (1899) и «Мать и дочь» (1897) кисти Мунка схожи до такой степени по всем параметрам, что мы вправе говорить о единой эстетике, вне зависимости от Севера и Юга. Соблазнительно приписать стилистические общие места влиянию модерна, но здесь налицо преодоление модерна.

Речь о средневековой мистерии, разыгранной художниками на пороге ХХ века.

Образы, созданные ими, создавались по рецептам романских мастеров – то, что внимание их было сфокусировано на соборах (в случае Гогена это особенно заметно, часто он копировал композиции тимпанов соборов), – в этом отчасти повинен стиль модерн. Впрочем, средневековые реминисценции не отменяют, скорее подготавливают, финал.

"Семья Шуффенеккер". Поль Гоген. 1889 год

"Семья Шуффенеккер". Поль Гоген. 1889 год

Эдвард Мунк жил достаточно долго, чтобы увидеть полноценное, полновесное возвращение средневековья в Европу. Мунк пережил Первую мировую войну и дожил до Второй. Его тяга к многозначительности сослужила ему дурную службу – в 1926 году он написал несколько вещей ницшеанского характера, но приправленные мистикой.

Так, он изобразил себя в виде сфинкса с большой женской грудью (находится в музее Мунка в Осло). Тему «Сфинкса» Эдвард Мунк разрабатывал давно. Смотрите картину «Женщина в трёх возрастах (Сфинкс)» (1894, частное собрание), где обнажённая женщина поименована сфинксом. Художник в этой картине утверждает, что женское начало обнаруживает свою властную сущность в период зрелости: на картине изображена хрупкая барышня в белом и печальная старуха в чёрном, а между ними нагая и загадочная дама в пору своего сексуального расцвета.

Широко расставив ноги, нагая нордическая дама стоит на берегу озера, и её волосы подхвачены северным ветром. Впрочем, та же нордическая красавица с развевающимися волосами была названа однажды «Мадонной» (1894, частное собрание). Сказалось характерное для Мунка смешение языческой мифологии и христианской символики.

И вот в 1926 году художник изобразил в виде сфинкса самого себя, придав себе некоторые женские черты (помимо груди наличествуют и развевающиеся кудри, хотя Мунк всегда коротко стригся). Надо отметить, что подобное смешение начал, совершенно эклектическое смешение женского, языческого, квазирелигиозного, характерно для многих визионеров 30-х годов.

В нордической мистике нацизма (см. застольные беседы Гитлера, драмы раннего Геббельса или ранние работы Ибсена, перед которым Гитлер благоговел) эта эклектика присутствует властно. Вероятно, Гоген уберёгся от этой мелодраматической конструкции (мелодрамы в искусстве Гогена совсем нет) благодаря тому, что трепета перед женским началом не испытывал.

Также он написал картину «Гора человечества»: обнажённые мускулистые юноши лезут друг другу на плечи, создавая многозначительную пирамиду наподобие тех, что строили из своих тел спортсмены Родченко или Лени Рифеншталь. Это исключительно пошлые произведения – и сходство с волшебником-миссионером Гогеном в этих картинах не просматривается.

В 1932 году музей Цюриха проводит обширную выставку Эдварда Мунка (на пороге 70-летия мастера), демонстрируя огромное количество работ норвежца вместе с панно Поля Гогена «Кто мы? Откуда мы? Куда мы идём?». Кажется, это было первым и, пожалуй, единственным заявлением о сходстве мастеров.

Дальнейшие события вывели биографию Мунка в совершенно иную историю.

Долгая жизнь Эдварда Мунка вела его всё дальше по пути мистицизма и величия. Влияние Сведеборга постепенно было редуцировано концепцией сверхчеловека, коей Гоген был в принципе чужд, да и полинезийские дали его уберегли от новейших теорий.

Нордическая мечта о свершениях возникла в Мунке органично – возможно, из особенностей северной мифологии. Для таитянского рая равенства, воспетого Гогеном, эти юнгеро-ницшеанские мотивы звучат полной глупостью.

Играть в модерн и в «новое средневековье» хорошо до той поры, пока игра не оборачивается реальностью.

Совмещение языческого начала и заигрывание с язычеством в духе Ницше обернулось европейским фашизмом. Мунк успел дожить до того времени, как Геббельс прислал ему телеграмму, поздравляя «лучшего художника Третьего рейха».

Телеграмма пришла в его удалённую мастерскую, в глушь, где он чувствовал себя защищённым от соблазнов мира – он вообще страшился соблазнов.

К чести Мунка будет сказано, нацизм он не принял, и телеграмма Геббельса художника ошеломила – он и вообразить не мог, что торит дорогу мифам нацизма, сам он был не похож на сверхчеловека – был застенчив и тих. До какой степени ретро-средневековье позволяет автономной личности сохранять свободу и насколько религиозный мистицизм провоцирует приход реальных злодеев – неизвестно.

Южная и северная школы мистики дают повод сравнивать и фантазировать.

Последний автопортрет художника – «Автопортрет между часами и диваном» – рассказывает зрителю о том, как сверхчеловек обращается в прах.

Он едва стоит, хрупкий, сломленный старик, и часы, стоящие рядом, неумолимо тикают, отсчитывая последние минуты северной саги.