Когда в 45-м Европа лежала в руинах и надо было Европу из руин поднять, возник насущный вопрос: какие принципы положить в основу нового общества? Фашизм оставил после себя пепел, коммунизм – страх. Откуда взять новые силы?

Германская культура оказалась повержена вместе с Германией: расчищая пепелище, обнаружили не только «Майн кампф», но и сочинения Ницше, Юнгера, Вагнера, Хайдеггера. В основе адской идеологии была яркая мысль. И если философия спровоцировала бойню или не смогла уберечь от адской идеологии, то зачем такая философия нужна? Хорошо бы вернуться к дивному немецкому Просвещению, но ведь Ницше с Вагнером как раз и вышли из немецкого Просвещения.

Это лишь кажется пустяковой задачей: найти новое учение. Так, в своё время Ельцин устраивал «мозговой штурм», дабы его бойкие советники за три часа придумали новую «русскую идею». На деле выдумать новую философскую систему – задача нелёгкая.

Философствовать можно исходя из конкретного, но не о конкретном.

Поводом для философского рассуждения может быть хоть пенсионная реформа или строительство газопровода, но предметом анализа является соотношение морали и политики. А чтобы философствовать о морали и политике, надо определить ряд категорий (универсалий), вовлечённых в это рассуждение, – решить, что такое справедливость, право, истина, общество.

Однажды Сократ начал рассуждать о том, что такое справедливость, и в результате долгого диалога возникла концепция возможной республики, но что такое справедливость вне этой республики, так и не выяснили. Это непростой путь, но другого-то нет. Значит ли это, что философ никак не поможет в мелочах, не справится со справедливым распределением пенсий?

Перед интеллектуалами послевоенной Европы стояла задача: вычленить из космоса мысли ту систему, которая защитит субъекта от произвола идеологии. Положить в основу закона мораль. Но для этого следовало отказаться от балласта идеологий; однако именно идеологии составляют политическую историю государств. Философия была призвана идеологию заменить; Александр Великий звал в учителя Аристотеля, такое бывало.

Франкфуртская школы философии отнюдь не порывала с прошлым, но прочитала книги предшественников заново. Не быть рабом прошлого – отнюдь не значит отвергнуть прошлое (традицию, культуру, историю). Мысль живёт традицией, вне традиции вообще нет мышления. Лозунги «Теперь!» (этот повелительный возглас Jetst!) или «Прославим сегодня и забудем вчера», которыми опьяняет себя политический и культурный авангардист, – одни из самых опасных. Мысль о свободе не свободна – это необходимый для занятий философией предикат; вне принуждения мышления не существует. Противоречие свободы и мышления неустранимо; в частности, данное противоречие нельзя устранить при помощи мышления. Мысль есть следствие череды самоограничений, одним из которых является существенный приказ философского сознания – никогда не останавливаться в рассуждении: мысль обязана быть бесконечной, неостановимой внешней выгодой. Остановленная философская мысль превращается в оружие диктатуры – в идеологию.

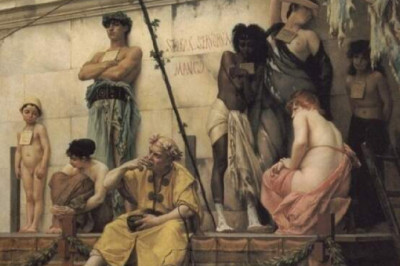

Противостояние философии и идеологии существует очень давно: спор между софистами и философами – давний спор, описанный в древнегреческой философии. Философ приникает к эйдосу, сомневаясь и стараясь понять; его познание бескорыстно. Философ – возлюбленный истины. Софист – распорядитель истины, он использует эйдос для устройства земных дел. Софист – это тот, кто пускает философию на службу данному моменту; иными словами, софист – это идеолог. Софист обучает ораторскому ремеслу, ремеслу политика, софист учит, как приспособить мудрость для управления.

Разведению двух вариантов мышления – философии и софизму – посвящены диалоги Платона. Софисты, в Греции часто вытеснявшие религиозную мысль ораторским искусством, тоже, как и философы, мудрецы. Но они мудрецы практические. Для них познание – это инструмент, такой же нужный, как молоток или колесо. Если получилось управлять, значит, истина достигнута. Классическими софистами были Сталин и Троцкий, манипулировавшие марксизмом. Собственно, можно назвать курс советского диамата софистикой. Сократ же в споре с софистами показывает нам логику философа – сомневается всегда, у него нет иной цели помимо познания.

В качестве тени философии идеология используется обществом; общество уверено, что у него имеется философия (так, советское общество полагало, что живёт по заветам марксистской философии, а Гитлер руководствовался Ницше), но идеология – это лишь тень философии. Именно идеология требуется империям и тиранам, а философия империи не нужна, поскольку не нужно сомнение.

Остановить процесс философствования пытаются постоянно. Солдат, убивший Архимеда в Сиракузах; афинский суд, приговоривший Сократа; Муссолини, согнавший Унамуно с кафедры; Ленин, выславший философов из России, – все они, собственно говоря, постулировали одно и то же: для управления нужна не философия, но идеология.

В трансформации философии в идеологию повинны прежде всего сами философы, и сможет ли бескорыстная, не заинтересованная в своём торжестве философия построить государство? Философии ведь не нужна победа; а без победительной идеологии как строить?

Франкфуртская школа попыталась это сделать; то был несомненно утопический проект.

Существенно то, что франкфуртская школа философии возникла не как реакция на Вторую мировую войну; так считать удобно, но это не соответствует действительности. Соблазнительно подверстать франкфуртскую школу к общеевропейской реакции на фашизм, однако франкфуртская школа возникла в 30-е годы, и возникла прежде всего как оппозиция не фашизму (таковой ещё не успел себя обозначить как тотальная сила), но капитализму в его индустриальной стадии. Появление фашизма философы предсказывали – в представлении Адорно и Хоркхаймера, это отнюдь не варварство, разрушившее благостное течение вещей, но закономерный итог развития капиталистической цивилизации, потребления, жадности и т.п.

В европейской традиции утвердился сегодня взгляд на фашизм как на реванш варварства, гибель цивилизации. Адорно же считал иначе; он не связывал с понятиями «прогресс» и «цивилизация» ничего принципиально позитивного. Фашизм, в представлении франкфуртского философа, есть одна из стадий развития той цивилизации, что поставила целью материальный прогресс; фашизм есть следствие негуманного прогресса. Сегодня, когда капитализм признан большинством политиков самой убедительной ступенью развития человечества, такая позиция шокирует. В таком понимании мира фашизм, нацизм, колониализм или диктатура большевиков представали для философов неотвратимым злом, которое можно победить лишь изменив саму приобретательскую цивилизацию. И это означало ни много ни мало пересмотреть категориальную базу цивилизации.

Деятельность франкфуртской школы с 30-х по поздние 60-е годы (Адорно умер в 1969-м) является прежде всего реакцией на отсутствие понятийного инструментария в борьбе с социальным насилием. На их глазах «марксисты» стали идеологами насилия, а «гегельянцы» возглавили имперские войны; понятие «пролетариат» стало размытым; релятивизм демократов сделал господство «философии рынка» (неолиберализм) и бессовестного технического прогресса неостановимой. Всё это в совокупности означает простую вещь: философия перестала влиять на социум. Общественные науки, сформированные философией Шеллинга, Гегеля и Маркса, превратились в идеологический инструмент. Надо вернуть философии этику суждения, освободить философию от софизма идеологии.

Потребность в подобном рассуждении появилась в западном мире после Первой мировой войны. По понятным причинам в те годы услышано не было. И лишь по возвращении из эмиграции, на европейском послевоенном пустыре, философы сумели сказать так, что их высказывание получило резонанс. По времени это совпадает с денацификацией Европы и разоблачением сталинизма – тогда здравый голос оказался нужен.

Строго говоря, франкфуртская школа – столь же условное определение, как и парижская школа начала ХХ века, объединявшая несхожих меж собой художников: Модильяни, Шагала и Сутина. Точно так же и Теодор Адорно, Макс Хоркхаймер, Герберт Маркузе и Эрих Фромм (называю лишь крупнейших философов) – их роднила суть работы. Философ франкфуртской школы участвовал в жизни общества – и активно; это тот, кто критикует современное общество с позиций гуманизма и социализма, выступает за конкретизацию абстрактных категорий, голосует за республиканский строй и социальное государство.

Гуманизация философии – звучит слишком обобщённо; так можно сказать про многих философов, но во второй половине ХХ века роль гуманистов взяли на себя именно франкфуртские мыслители. Можно утверждать, что тот европейский демократический республиканский строй, который возник после войны и ещё существовал в 70-е годы, пошатнулся в 90-е и грозит рассыпаться сегодня. Та почти утопическая объединённая демократическая Европа, которая мирно жила тридцать-сорок лет подряд, – это воплощение рецептов и уроков франкфуртской школы.

Может ли критический, сомневающийся разум стать основанием организованного социума? Вспомним, что гипотетической Республикой Платона управляют философы, но скажите, разве метод их правления соответствует философскому диалогу Сократа? Приказать поверить или принудить к сомнению? Идеология или философия? Этот вопрос в 50-е годы звучал болезненно. А сегодня он не звучит вообще.

Бесчеловечность Второй мировой войны была бесчеловечностью особого свойства: жестокостью, рождённой и обоснованной теоретиками. Первая мировая война не опиралась ни на какую философскую доктрину, то просто была бойня империй. На Вторую мировую звали идеологи и софисты: они убеждали массы убивать и умирать во имя идей. Идеология стала вызовом философии, произошло это в 30-е годы – в те годы философские системы упростили до социального инструментария; и тогда философские школы мысли, возникшие в промежутке между войнами, приняли вызов идеологии.

Вторая мировая война вызвала вынужденный перерыв в занятиях одних и заставила эмигрировать других; в 50-е годы работа возобновилась, и школа пережила расцвет.

«Изменить мир» – эта вопиющая амбиция Маркса не казалась философам франкфуртской школы вульгарной. Франкфуртская школа философии выступила (вслед за марксизмом! подхватив эстафету марксизма!) против конформизма индустриального общества, показала (опять-таки совершенно в духе Маркса) противоречия в самой социальной структуре западного общества, которая всегда была антагонистической, но с развитием техники приобрела новые механизмы принуждения. Франкфуртская школа выявила социальные схемы, в зависимость от которых попал человек и которые упростили его бытие до функции. Книга Герберта Маркузе «Одномерный человек» посвящена именно этой проблеме. Вспомните кадры из фильма Чаплина «Новые времена», вообразите себе рабочего, застрявшего между шестерёнок большой машины, а теперь представьте себе, что шестерёнки – это идеологические догмы, вменённые как образ сознания: прогресс, синтез, цивилизация. Именно этот механизм и разрушала франкфуртская школа.

Сегодня послевоенное время видится уже смутно, сегодня забыли не только ту, идеологиями спровоцированную войну, но забыли и антивоенные идеалы; сегодня опять в ходу идеологические штампы: геополитика, империя, рынок. Однако вспомните: в 50-е годы расслоение на классы в обществе не было столь разительным, миллиардеров не было в помине, а забота о неимущих и льготы беднякам были реальной заботой государства. Сегодня послевоенная Европа видится практически утопией; причём скоротечность того европейского цветения соответствует вспышкам утопических проектов – Флоренции Медичи или Фонтенбло Франциска. Разумеется, называть 50–60-е годы прошлого века временем европейской утопии надо с необходимыми уточнениями: колониальные войны тех лет затрудняют разговор о справедливости. То было время алжирской войны, событий в Индокитае, резни в Калимантане и т.п. Однако справедливости ради скажем, что и гуманистическая Флоренция времён правления Медичи отметилась в разорении Вольтерры и подавлении восстаний чомпи. Речь о другом: подобно тому, как прекрасная в своих стремлениях Флоренция XV века ориентировалась на учение неоплатоников, так и послевоенная Европа ориентировалась на положения франкфуртской школы и анналов.

Снова звучали имена Гегеля и Фихте, вернулись из небытия Кант и Гуссерль, философы заговорили о категории свободы и необходимости. Они умели говорить словно бы впервые, словно над ними не тяготело проклятие идеологии. Вернуться к теоретизированию, к немецкой классической философии, опозоренной нацизмом, для этого требовалась смелость. Именно франкфуртская школа философии прокламировала социальное государство и демократическую республику, и послевоенная Германия была близка к этому проекту.

Конечно, на бумаге всё прекраснее, чем в действительности; но торжество принципов социальной справедливости, которыми послевоенная Германия (и следом Европа) могла гордиться в послевоенные годы, – это оттуда, из программ, привитых обществу франкфуртской школой. Их иногда называют неомарксистами, этих немецких демократов, критикующих современный им капитализм.

Критика капитализма – весьма существенный пункт рассуждений франкфуртских мыслителей. Они действительно вернули Маркса философии. Но франкфуртская школа не признаёт понятий «лидер» и «гегемон», не верит в руководящую роль кого бы то ни было – пролетариата или партийного гуру. Франкфуртская школа требует от марксизма обратить теорию на воспитание идеальных граждан, а не гегемонов; франкфуртские мыслители констатировали ослабление роли пролетариата – они возлагали надежды на интеллектуалов, лишённых привилегий элиты. Это утопический (телемский, скажем мы, имея в виду аббатство Телем, созданное Пантагрюэлем) идеал. Франкфуртский философ в отличие от марксиста – это идеалист, чуждый партийности вообще, критикующий любые формы угнетения человека человеком, не принимающий никакого насилия, в том числе и революционного насилия, ради прогресса. Пространство индивидуальной свободы отстаивается гуманистом затем, чтобы, ставший свободным, человек мог отстаивать идеал социального государства, то есть общее равенство, приоритет морали в законе и неукоснительное соблюдение закона для всех страт общества. Это положение лишь напоминает коммунистические доктрины, в коих человек тоже призван «служить обществу».

«Свобода для» подразумевает не «служение» социуму и отнюдь не подчинение абстрактным интересам государства. Следуя философии Адорно или Фромма, подобные абстрактные интересы отечества, государства или даже общества – это химера. Свобода конкретна, воплощена в конкретной личности, и всякий человек есть конкретная цель, однако эта конкретная цель (и в этом отличие от онтологии экзистенциализма) может быть только сугубо моральной. Общее строительство социума свободных тружеников не имеет ничего общего с мистическим идеалом общества, за который единице рекомендуется отдать жизнь. Лозунги «Ты ничто, а твой народ – всё» были популярны во время гитлеризма и сталинизма. Франкфуртская школа постулирует персонализацию; однако это такого рода персонализация, которая не имеет отношения к либертарианской морали. Не свобода вопреки другим, не рыночное соревнование, но свобода для того, чтобы служить человечности.

Философы-деконструкторы в ту пору ещё не появились, но «негативная диалектика» франкфуртской школы настораживала: немецкие философы отрицают то, но отрицают и это – да есть ли у них хоть какая-то позитивная программа? В том-то и дело, что именно позитивная программа и заставила франкфуртскую школу не смиряться ни с какими доктринами. Вернуть человеку достоинство свободы, но не свободы произвола и насилия, а свободу моральной необходимости, – это странное явление, франкфуртская школа, есть не что иное, как реинкарнация того самого европейского гуманизма XV–XVI веков. То учение Эразма и Мора возникло в Европе в эпоху религиозных и крестьянских войн, на фоне кровопролитной Тридцатилетней войны, возникло как оппозиция государственному произволу и своеволию церковных идеологий. Эразм и Мор, Рейхлин и Колет, гуманисты XV века, были столь же разбросаны в пространстве Европы и столь же условно объединены в единый кружок, как и франкфуртские философы и иконологи венской школы. Идеологизированный ХХ век потребовал от европейских мыслителей возродить философский гуманизм Ренессанса.

Франкфуртская школа и стала очередным европейским Возрождением.

В те же самые 60-е годы прошлого века, когда франкфуртская школа громко заявила о себе, в Москве появился круг философов, который трудно рассматривать как школу (представители этого круга общей доктрины не выработали), тем не менее некая общность судьбы и отправных посылок позволяет сегодня говорить об этом круге как о московской школе философии.

Задачи у этого круга были схожие с франкфуртской школой. Советский Союз, выйдя из войны и освободившись (во всяком случае риторически) от сталинизма, нуждался в философии, поскольку учение марксизма-ленинизма уже давно стало идеологией, причём нетерпимой и вульгарной, и рядом с этой идеологией «основоположников» никакой философии не было. Да и быть не могло. Философской традиции в России, собственно говоря, практически не существовало, и не только потому, что Ленин выслал философов на двух пароходах.

В России – так сложилось исторически – категориальной философии не было никогда, некоторые философы восполняли этот пробел, учась у немцев (так, Чаадаев был последователем Шеллинга), но это единичные случаи. Россия знала религиозную философию (Соловьёв, Булгаков, Федотов), экзистенциальную философию (Бердяев, Шестов), социальных мыслителей (Сорокин, Бакунин, Кропоткин, Чернышевский), своеобразную евразийскую философию (Трубецкой), но вот категориальной философии не случилось. Абстрактных универсалий, категорий сознания, пространства, времени, разума, мышления, то есть того инструментария, которым оперирует философия, не было не только в арсенале марксистско-ленинского учения, этого не было в традиции культуры. Здесь нет обиды для культуры России – это её особенность; например, в Англии нет симфонической музыки, а в Германии таковая в наличии. Русская культура традиционно подменяла философию верой, убеждение – экстатической жертвой, а диалог – непримиримым спором. Иван Грозный обменивался письмами с Курбским, но это не было диалогом; Достоевский рассуждает о вечных вопросах, но это не философия; протопоп Аввакум гибнет за веру, но это не рациональное убеждение, а экстатическая жертва. Не будет преувеличением сказать, что русская мысль сочетает в себе традицию веры и софистику, но философия не востребована.

Задача, поставленная перед постсталинским обществом, «возродить философию», заменить идеологию на философию была ясна, но затруднительна, чтобы не сказать – невыполнима.

Круг философов (в основном послевоенные выпускники философского отделения МГУ) состоял отчасти из людей, вернувшихся из армии (Зиновьев, Пятигорский, Ильенков, Кантор), отчасти из близких к ним по возрасту (Мамардашвили, Щедровицкий, Левада, Давыдов, Гайденко, Соловьёв, Ракитов, Межуев). Многих из них именовали неомарксистами, равно как именовали неомарксистами Хоркхаймера, Маркузе или Фромма. И в самом деле, строить рассуждения, не учитывая того единственного теоретического опыта, что был в наличии, а именно марксизма, было невозможно. Победа над фашизмом и десталинизация стали для новых русских философов катализатором творчества: подобно декабристам, пожелавшим свободы от крепостного права после освобождения страны от Наполеона, они чувствовали себя призванными изменить духовную жизнь страны прямо сейчас, завтра же. Они верили (во всяком случае в 60-е годы ещё верили), что можно реформировать идеологию марксизма, вычленить в марксизме-ленинизме философскую составляющую, изменить софистику манипулирования на гуманистический проект.

То, что эта, сугубо советская (или российская) задача корреспондирует с направлением работы западных мыслителей, укрепило московскую школу в осознании своей работы как миссии. Десятилетиями российские так называемые философы обслуживали государственное враньё; и вдруг почувствовали – нет, не свободу, им свободы никто не дал, – но наличие сверхзадачи. Мыслителю необходима сверхзадача, в течение пятидесяти лет таковой не было, казалось, что никакое рассуждение не поколеблет строй. Но вдруг миссия возникла – создать философию на пустом месте. Сегодня это трудно представить, но выпускники философского факультета в 50-е годы спорили ночами напролёт о философии! Создали они нечто впоследствии или нет, но катарсис философствования безусловно пережили тогда, в 50-е годы, выходя в большую жизнь с намерением сокрушить систему софистики.

Надо сказать, что слухи и легенды, множащиеся сегодня вокруг этого (несомненно талантливого) круга московских мыслителей, обратно пропорциональны славе франкфуртской школы. Если франкфуртские философы сегодня уже почти забыты, несмотря на то что написали тома, то советские философы обрастают легендами, несмотря на то что создали крайне мало.

Советские философы почти не писали и писать много не собирались. В большинстве своём это были не лентяи и даже напротив, люди, решившие посвятить жизнь работе. Но этика труда советского интеллигента и этика труда немецкого философа – понятия, нисколько не коррелирующие друг с другом. Достоевский как-то написал, что русский школьник, получив карту звёздного неба, наутро вернёт карту исправленной. И все поверили Достоевскому, хотя данное предположение о русском школьнике не имеет отношения к реальности – действительно, русский школьник наутро объявит, что он пересмотрел карту и нашёл в ней сто ошибок, и на днях он представит тезисы, опровергающие карту. Так русский школьник скажет в кругу друзей, и, ошеломлённые его дерзостью, друзья будут рассказывать друг другу, что уже видели исправленную карту. Но школьник не представит исправленной карты никогда. Седой старик будет носить в портфеле тетрадку с набросками к первому тезису по исправлению ошибок карты, и вот эту истрёпанную тетрадь верные сподвижники положат страдальцу в гроб. Тем не менее карта неба будет пересмотрена, но произойдёт это отнюдь не благодаря фантазии школьника, а по распоряжению начальства, которое перекроит карту ради своей мелкой выгоды. А то, что будущие поколения будут уверены, что карту пересмотрел гениальный мальчик, – это обычная аберрация российской истории. Про гениального школьника будут рассказывать легенды, его имя станет нарицательным, и каждый новый школьник будет мечтать совершить такой же подвиг; и история будет повторяться снова и снова.

Так точно было и с советской философией 50–60-х годов прошлого века.

Намерения пересмотреть марксизм у московских философов имелись; пожелание обратиться к категориальной философии высказали; не допустить идеологизирования мысли серьёзно намеревались; но вот только текучка поглотила все начинания.

И дело не только в цензуре (хотя таковая имелась, и серьёзная), дело не только в том, что добиться публикации без сервильных цитат основоположников и генерального секретаря было трудно. Дело в ином: сложившееся в Советском Союзе положение интеллигенции было, с одной стороны, плачевным, но с другой – исключительно развращённым. То была страта, прикормленная бездельем и стилем работы, который был традиционно «потёмкинским». Хочу быть верно понятым: я исполнен глубокого почтения к героям мысли 50-х, многому я у них учился, без них ничего не было бы, в частности и этих строк. Но то, что их попытка отменить идеологизированность мышления провалилась, требует осмысления. Новой идеологией, причём стремительно, в течение каких-нибудь сорока лет, ещё при жизни этих героев мысли 60-х, стала рыночная демократия, система ценностей, весьма далёкая от гуманистического дискурса. Как это могло произойти? Почему категория сомнения не защитила от безвкусных и уязвимых для интеллектуального анализа рецептов перемен? Почему философия спала?

А никакой философии не было.

Если бы таковая была, состоялось бы общество на руинах СССР. Но общество не сложилось, не нашлось морального учителя, авторитетного мудреца, который бы объяснил происходящее с отчизной и извлёк бы нравственные уроки; не нашлось такого умника, который предъявил бы, подобно Канту, моральные императивы социуму. Ни Канта, ни Гегеля, ни Маркузе, ни Адорно, ни Сартра не было.

Обидно. Но это факт.

На вакантное место властителя дум претендовали последовательно Солженицын и Зиновьев, ни один из них его не получил; кулуарные мудрецы вроде Мамардашвили учителями и гуру в масштабах социума стать не могли. Хуже того, они и не стремились таковыми стать. Околотворческие группы, наподобие редакционных коллективов газет, интеллектуалами не являлись, хотя таковыми слыли, – это персонажи светской хроники.

В итоге учителями народа (или, точнее, идеологизированной прослойки, управляющей народом) стали деятели масштаба Чубайса и Гайдара, и это привело к известным последствиям.

Философия, если бы таковая имелась в обществе, неизбежно привила бы обществу обязательные моральные императивы: нравственность выше богатства, роскошь унижает достоинство, помогать ближнему – значит защищать собственное достоинство. Это азы любой философии и отнюдь не прерогатива тоталитарного режима, который вводит продразвёрстку. Но ввиду отсутствия философии в принципе кривая мораль «рынок выявляет сильнейшего и этот сильный и есть лучший» была воспринята как достижение философской мысли. Это плачевно, однако уроки нравственности, данные бывшим сотрудником журнала «Коммунист», а в дальнейшем учителем рыночного передела Гайдаром, оказались единственной наукой, усвоенной интеллектуалами.

Сегодняшний дискурс интеллектуала (именно интеллектуала, а не рыночного торговца) спрямлён и краток: «пусть люди унижены бедностью и общество расслоилось на классы, но это лучше, чем казарма». По сути, одна идеология сменила другую, а то, что в промежутке между одним учебником и другим была (или обещала быть) философия, оставило болезненные воспоминания о возможностях.

Однако вернёмся в 60-е годы, в то время, когда философы ещё философствовали.

Сходство с франкфуртской школой усугублялось тем, что институты, в которых работали (или «числились» – тогда было в моде это словцо) мыслящие люди, формально, по названиям, напоминали институты, организованные Хоркхаймером и Адорно.

Франкфуртская школа возникла на базе Института социальных исследований во Франкфурте-на-Майне. Франкфуртская школа занималась проблемами рабочего движения и социалистической практики, издавала журнал «Архивы социализма и рабочего движения» и «Журнал социальных исследований». Сравните это с «неортодоксальными», неожиданными для советской идеологии институтами, организованными в хрущёвское время, – журнал «Проблемы мира и социализма» в Праге и «Институт международного рабочего движения» в Москве. Советская идеология (и нет сомнений, что сознательно) создала институты, как бы паритетные франкфуртским исследованиям, находящиеся в русле мировой тенденции пересмотра марксизма. Франкфуртские мыслители опирались на «Экономико-философские рукописи 1844 года» и «Немецкую идеологию» Маркса – работы сугубо гуманистические, которые советская идеология замалчивала, и вот эти работы вытащили на свет и в марксистко-ленинской идеологии; впрочем, так и не прочли.

Журнал «Проблемы мира и социализма» был желанной, иностранной, сладкой мечтой – туда попадали вследствие блестящей карьеры; работая там, создавали базу для карьерного роста. Институт международного рабочего движения был создан под специального персонажа политической сцены – Тимура Тимофеевича Тимофеева. Который не был ни Тимуром, ни Тимофеевичем, ни Тимофеевым, но стопроцентным американцем, сыном секретаря Компартии США, посланным в СССР ещё ребёнком. Именно Тимофееву выпала задача создать «потёмкинскую деревню» социальных исследований и предъявить неомарксизм Западу.

Понимали советские интеллектуалы, что участвуют в театральной постановке? Отлично понимали. Они говорили себе, что делают то немногое, что возможно в данных условиях.

Условия работы в так называемых научных философских институтах были невероятными для западного учёного: всего один или два «присутственных» дня, три дня «библиотечных», когда предполагалось посещение библиотек; два законных выходных, и норма выработки – два печатных листа в год, одна опубликованная работа. Причём, заметим, речь идёт не о физиках и математиках, для коих два печатных листа (50 страниц машинописного текста) – это объём, на котором может уместиться теория относительности. Речь идёт о «культурологах» – модное в те годы словцо, обозначающее то же самое, что в германском языке передаётся термином «культуртрегер», то есть человек, так или иначе внедряющий культуру в обиход – разговорами и цитатами.

Нормальный, работающий учёный, писатель пишет 50 страниц не в год, а в неделю, и это не обязательно текст общего характера, во всяком случае Адорно или Хайдеггер писали крайне плотно. Однако наследие Ильенкова составляет две статьи (Эвольд Ильенков рано ушёл – покончил с собой), Зиновьев, до того как стал писателем в пятьдесят шесть лет, издал всего две книги, Мамардашвили совместно с Пятигорским выпустил одну маленькую брошюру (изданные сегодня книги Мамардашвили – это записи его лекций), Левада вообще не писал, Соловьёв был известен статьёй об экзистенциализме Хемингуэя, а свою небольшую и нефилософскую книгу о Лютере выпустил спустя двадцать лет после этой статьи, Кантор ничего не издавал до своих семидесяти восьми лет, его главную работу издали дети, – и это объективная картина философского труда тех лет.

На общем фоне выделялась фигура Мераба Мамардашвили. Это был независимый мыслитель, помимо прочего, владевший несколькими иностранными языками, что выгодно отличало его от подавляющего большинства советских философов. То был мыслитель, реализовавший себя в устной речи и независимом поведении. Мамардашвили не писал, но думал и жил; на фоне большинства карьеристов, компилирующих тексты и обслуживающих идеологию, эта позиция казалась ошеломляюще смелой – и безусловно сугубо философской. Записанные Сенокосовым, его лекции стали образцом «ткачества» мысли, нескончаемого дискурса, противостоящего окончательным, заторможенным постулатам идеологии. То, что Мераб Константинович выбрал в качестве своего героя Пруста и его бесконечный текст, – характерно: то была бесконечная речь о бесконечном дискурсе. И эта свободная долгая речь завораживала; впрочем, параллельно этой речи творились весьма конкретные события, на которые философия не влияла.

Большинство философов 60-х годов сыграли (причём сознательно) роль софистов и выполнили задачи идеологов.

Левада создал центр статистики, но это дисциплина, не имеющая к философии никакого отношения; Ракитов стал автором учебников и идеологическим советником при правительстве Ельцина; Зиновьев, обещавший логические открытия, стал идеологическим писателем – опровергая одну идеологию другой. Особого упоминания заслуживают методологические кружки Щедровицкого. Семинары Щедровицкого создали прецедент манипулирования сознанием; ученики Щедровицкого в большинстве своём стали политологами, то есть продавали ораторское искусство, искусство управления, искусство игры смыслами – продавали софистику власти.

Все эти люди – софисты. Упомянутое выше – классическая практика софистов, которой оппонировал Сократ и которая (согласно Сократу и Платону) является прямой противоположностью философии. Именно эта практика софизма и стала именоваться в Москве философией, а другой философии, скорее всего, не было.

Маргинальные работы неудачников, не сделавших карьеры, одинокие лекции Мераба Мамардашвили – этого, увы, недостаточно для того, чтобы говорить о философии. Но попытка имела место, память о намерениях сохранилась, и тетрадь с первыми тезисами об изменении карты звёздного неба по-прежнему лежит в старом портфеле.