В 1873-м году 13-летний Исаак Левитан написал прошение принять его в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Как и почему он стремился туда — достоверно никто не знает: мемуаров Левитан не оставил, а вспоминать о детстве категорически не любил. Одни биографы считают — мальчик стремился в МУЖВЗ просто за компанию с братом Авелем, поступившим туда за год или два до того. Другие со слов чужих воспоминаний, больше похожих на апокрифы, рассказывают, как маленький Исаак Левитан втайне от родителей убегал с тетрадкой и огрызком карандаша в лес и без конца рисовал траву, деревья, муравьиные кучи, чем очень сердил отца, во-первых, вынужденного многократно обежать окрестности, чтобы обнаружить строптивого Исаака, а во-вторых, не считавшего его занятия делом серьёзным. Но как бы то ни было — юному Левитану очень повезло: в училище его взяли.

Здание Московского училища живописи, ваяния и зодчества на улице Мясницкой.

Здание Московского училища живописи, ваяния и зодчества на улице Мясницкой.

На фотографии изображены студенты Московского Училища живописи, ваяния и зодчества. В центре верхнего ряда – юный Левитан.

На фотографии изображены студенты Московского Училища живописи, ваяния и зодчества. В центре верхнего ряда – юный Левитан.

Московское училище живописи, ваяния и зодчества в 1870-е годы — демократическая альтернатива петербургской Академии художеств, окостеневшей в своём классицизме и академизме. Училище — совсем другое дело: здесь больше не принуждают писать картины на заданную тему. И не мифологические сюжеты, а живая современность всё больше и больше интересует и преподавателей, и учеников. Руководит училищем один из учредителей Товарищества передвижных художественных выставок Василий Григорьевич Перов. Преподают — жанрист Илларион Михайлович Прянишников, иконописец и мастер исторической живописи Евграф Семёнович Сорокин, пейзажист Алексей Кондратьевич Саврасов. К кому же из них попадёт Левитан?

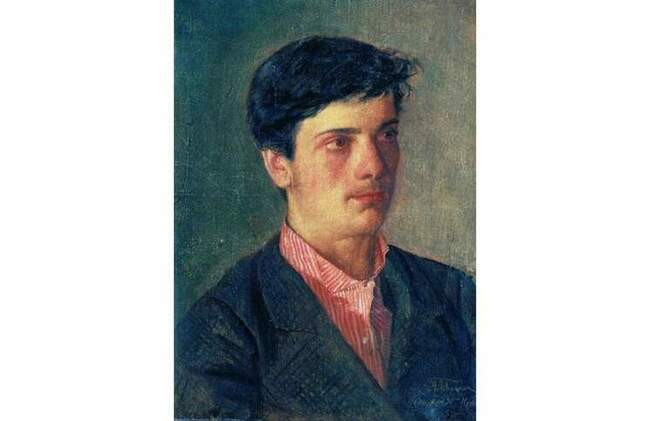

Портрет Исаака Ильича.Левитана Авель (Адольф) Ильич Левитан 1879

Портрет Исаака Ильича.Левитана Авель (Адольф) Ильич Левитан 1879

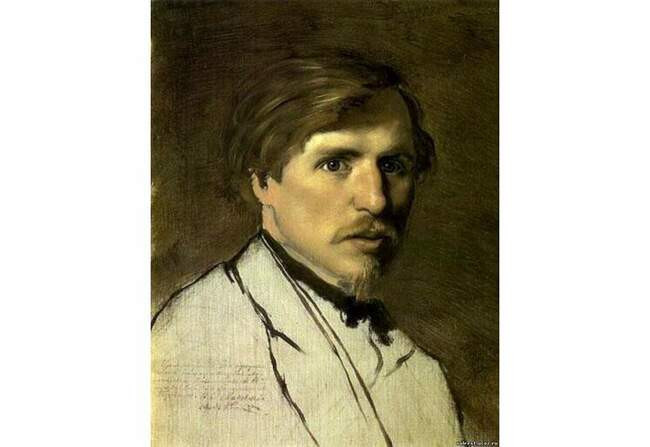

Профессора Московского училища живописи, ваяния и зодчества Илларион Прянишников, Евграф Сорокин, Василий Перов, Алексей Саврасов:

Василий Григорьевич Перов. Портрет И. М. Прянишникова

Василий Григорьевич Перов. Портрет И. М. Прянишникова

Владимир Егорович Маковский. Портрет Е. С. Сорокина

Владимир Егорович Маковский. Портрет Е. С. Сорокина

Василий Григорьевич Перов. Автопортрет

Василий Григорьевич Перов. Автопортрет

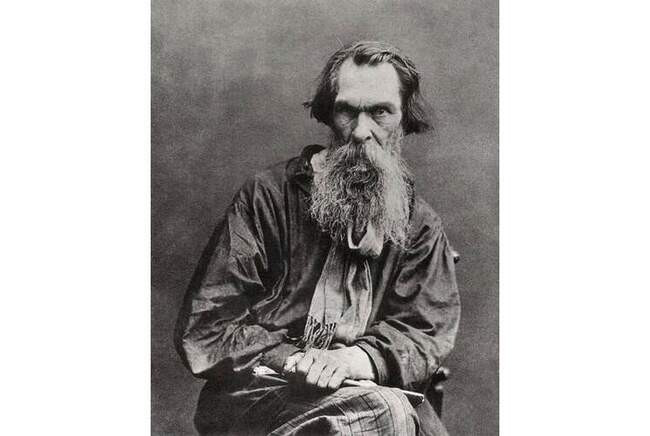

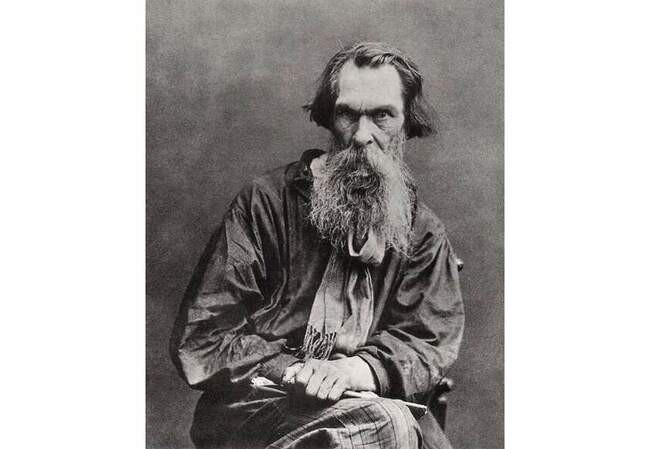

Василий Григорьевич Перов. Портрет художника Алексея Кондратьевича Саврасова

Василий Григорьевич Перов. Портрет художника Алексея Кондратьевича Саврасова

В мастерской художника Илларион Михайлович Прянишников 1890

В мастерской художника Илларион Михайлович Прянишников 1890

Жанр против пейзажа, Перов против Саврасова

Василий Перов — душа и стержень училища, его идейный вдохновитель и движущая сила. Как говорил Михаил Нестеров, «в училище всё дышало Перовым». И кажется на первый взгляд, что Левитану повезло вдвойне, ведь знаменитый Перов взял его к себе в натурный класс. Возможно, из Исаака получится художник-жанрист? Этого пока никто не знает: в 13 или 14 лет даже самые способные учителя редко могут угадать в ученике призвание.

В один из весенних погожих дней в мастерскую Перова не вошёл, а влетел косматый и грузный человек, в мешковатой одежде и с растрепанной черной бородой. Вбежал он так стремительно, что, казалось, вместе с ним в пыльную и прокуренную (студентам не возбранялось курить в коридорах) мастерскую ворвался порыв весеннего ветра. Человек излучал восторг. В руках у него — веточка вербы, которую он то растирает пальцами, то подносит к носу и жадно втягивает ноздрями аромат.

— Что, зацвела уже? — спрашивает Перов, и в его интонации ощущается снисходительность.

— Вдохните! — тычет ветку под нос Перову Саврасов.

— Она же ничем не пахнет, — пожимает плечами Перов.

— Да как же! Да что вы! Вы правда не чувствуете божественный аромат свежего живого дерева? Не слышите?! Не ощущаете?! Я только что из Останкина! Там жизнь кругом, там на ольхе появились серёжки, а верба… Да полноте, можно ли художнику не чувствовать, как в стволах деревьев приходят в движение живые соки! Что, господа, никто здесь не чувствует аромата?

— Я чувствую! — сказал из-за мольберта стеснительный Левитан и густо покраснел.

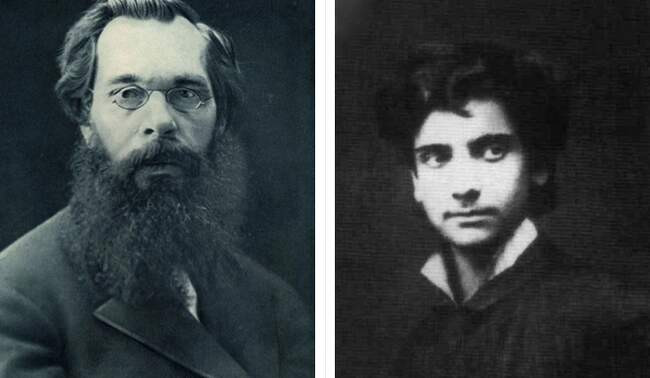

Алексей Саврасов, 1870-е. и Исаак Левитан, 1870-е.

Алексей Саврасов, 1870-е. и Исаак Левитан, 1870-е.

Еще не раз забегал в мастерскую Перова Саврасов (а поклонником весенней флоры был именно он). Левитан почему-то радовался этому шумному и искреннему человеку — ему казалось, он знает о природе что-то такое, чего никак не может понять и прочувствовать рациональный Перов. Исаак прислушивался из своего угла, где обычно работал, о чём говорят профессора, не мог разобрать слов и тогда сосредоточивался на рисунке. Он не замечал, как Перов и Саврасов смотрят на то, что у него получилось, переглядываются и последний улыбается в бороду.

В один из дней Перов вызвал ученика для серьёзного разговора:

— Ну, что же. Ты волен выбирать. Одолел меня Саврасов совсем: «Отдай да отдай мне мальчишку!» Пойдёшь работать в мастерскую к Алексею Кондратьевичу?

В тот момент Левитан мог думать только о том, не обидит ли он Перова, если сейчас захохочет, или запрыгает, или изо всех сил захлопает в ладоши — не было сил держать в себе эту радость. Вот уже несколько недель он только о том и мечтал, чтобы сделаться учеником Саврасова.

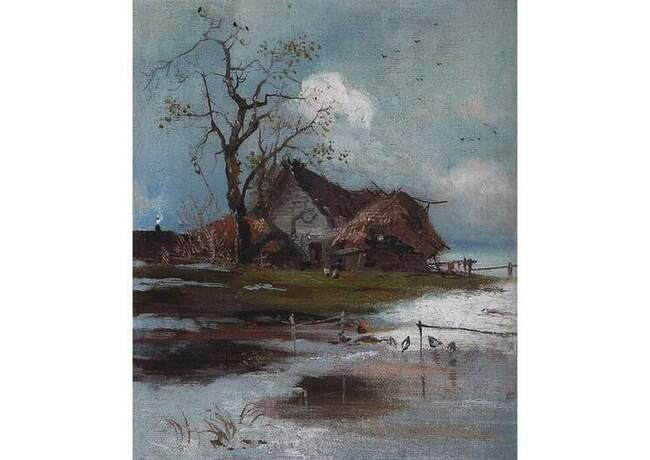

Весна Алексей Кондратьевич Саврасов 1880-е

Весна Алексей Кондратьевич Саврасов 1880-е

Алексей Саврасов. Ранняя весна. Половдье. 1868

Алексей Саврасов. Ранняя весна. Половдье. 1868

Исаак Левитан. Весна. Большая вода. 1897

Исаак Левитан. Весна. Большая вода. 1897

Стихи и проза

Перов не удерживал Исаака. В жанре он не видел у него выдающихся способностей. Так Левитан перешёл в мастерскую Саврасова, буквально выпросившего у Перова талантливого мальчишку себе в ученики.

Мастерская Саврасова отличалась от остальных в училище. В других учеников изначально настраивали на мысли об успехе, учили думать о том, какой должна выйти картина, достойная медали. Саврасов презирал всё это, называл казёнщиной и чушью. Он говорил, что думать нужно только об искусстве, любить — только природу. А слава… Слава тоже нужна, но она и сама настигнет того, кто беззаветно предан искусству.

Саврасов обводил свой класс испытующим взглядом. Останавливался на своём любимом ученике — невероятно одарённом Сергее Коровине. Вот это талант, говорил Саврасов, вот это колорист! Он-то, наверное, и составит славу саврасовской школы! Левитан был на два года моложе, он числился новичком и чувствовал невольный укол ревности: вот бы ему когда-то в глазах Алексея Кондратьевича превзойти Сергей Коровина! (Его колористический дар, впрочем, суждено будет превзойти не Левитану, который пойдёт в искусстве собственной дорогой, а младшему брату Сергея — Косте Коровину, который тоже совсем скоро поступит в мастерскую Саврасова).

Надо ли говорить, что ученики Алексея Кондартьевича обожали?

Алексей Саврасов. Фото. Первая половина 1860-х годов.

Алексей Саврасов. Фото. Первая половина 1860-х годов.

Константин Коровин. и Исаак Левитан.

Константин Коровин. и Исаак Левитан.

Константин Коровин, который вскоре станет учеником Саврасову и другом Левитану, вспоминал, как Саврасов, «этот величайший артист с умным и добрым лицом», «любил учеников своих всем сердцем» и беседовал с ними о том, что «искусство и ландшафты не нужны, где нет чувства… — холод и машина — одна ненужная теория». Описывает Коровин и «фигуру Левитана в синей короткой курточке, в минуты благоговейного внимания к словам учителя. Глаза его выражали растроганное сочувствие. Он искренне любил Саврасова, и тот заметно благоволил талантливому ученику».

Каждый год, начиная с февраля, Саврасов погружался сам и вводил всех в состояние напряжённого и радостного ожидания: вот еще день, неделя, две — и можно будет захлопнуть дверь пыльной мастерской и устремиться с этюдником, зонтом от солнца и раскладной скамеечкой, на природу: в Останкино, в Измайловский парк, в Сокольники.

В ненастные дни Саврасов приходил в мастерскую с опозданием, бывал молчалив, сосредоточен и хмур. Но в солнечные утра он прибегал спозаранку, в мятой чесучовой паре с нередко болтающимися пуговицами и белой шляпе, распахивал настежь окна, давая всем «обонять весну», и торопил: быстрее, быстрее, пока не ушёл утренний свет. Все суетливо собирались, хохотали, хватали вещи, шли за профессором работать в поля, на лесные опушки, к берегам небольших живописных озёр и ручейков.

Водопад Алексей Кондратьевич Саврасов 1868

Водопад Алексей Кондратьевич Саврасов 1868

Было еще одно увлечение, которое сближало Алексея Кондратьевича с его учеником: оба страстно любили русскую поэзию. В юности Левитана отличала феноменальная память: ему достаточно было раз прочитать стихотворение, чтобы запомнить, и казалось, что не в русской пейзажной лирике таких строк с описанием неба, земли, солнца, луны, рек, трав, деревьев, дождя и тумана, которых не помнил бы наизусть Левитан. Стихи он запоминал, как шутили, «километрами». И часто, когда Левитан и Саврасов работали вместе на пленере, Саврасов, и сам знавший немало поэтических строк, просил почитать стихи Левитана. Левитан декламировал Плещеева, Апухтина, Тютчева.

Люблю я под вечер тропинкою лесною

Спуститься к берегу зеленому реки

И там, расположись под ивою густою,

Смотреть, как невод свой закинут рыбаки,

Как солнце золотит прощальными лучами

И избы за рекой, и пашни, и леса,

А теплый ветерок меж тем, шумя листами,

Едва-едва мои взвевает волоса,

И ласково лицо мое целует ива,

Нагнув ко мне свои сребристые листы.

О, как мне хорошо! Довольный и счастливый,

Лежу я вдалеке от скучной суеты… (А. Плещеев)

Алексей Саврасов. Пейзаж с дубами и пастушком. 1860 и Исаак Левитан. Дуб. 1880

Алексей Саврасов. Пейзаж с дубами и пастушком. 1860 и Исаак Левитан. Дуб. 1880

«Саврасов не помнил о времени — кстати, у него никогда не было часов. Левитан знал, что Алексей Кондратьевич любил за работой петь вполголоса. Сегодня он был в особенном увлечении и забыл обо всем на свете, кроме своих двух дубов, широких и мощных, стоявших на солнечной полянке. Они занимали три четверти большого холста.

— Ну-ка, взгляни, малыш, — сказал усмехаясь Саврасов Левитану, — шумит у меня дуб или не шумит?

Левитан внимательно уставился на полотно, закрыл глаза и открыл.

— Шумит, Алексей Кондратьевич. Могу это вообразить легко…

— Верю. Врать тебя я никогда не учил. И они опять работали в молчании, только слышалось прикосновение кистей к холсту».

Иван Евдокимов. Левитан

Иногда Левитану казалось, что он понимает учителя с полуслова. Это было так просто: во всём — в понимании живописи, в любви к природе — они с Саврасовым мыслили синхронно. Но, кроме этого, Левитан научился по незаметным для других предвестникам угадывать, когда у Саврасова начнётся запой. Алексей Кондратьевич вдруг становился раздражительным, нервным, придирался к каждому мазку, куда-то пропадала и его обычная весёлость, и его возвышенный энтузиазм. На следующий день мастерская Саврасова работала самостоятельно: учитель не являлся день, два, неделю. В училище о запойной болезни Саврасова знали, относились поначалу снисходительно, во всяком случае, увольнять не спешили — после картины «Грачи прилетели» Саврасов был славой русского искусства, возможно, лучшим и уж точно самым тонким и лирическим русским пейзажистом.

Первый успех Левитана

В тот год Исааку исполнилось 19. Через несколько месяцев в училище намечалась выставка, но Левитана преследовали беды: год назад умер отец, дети Левитанов вынуждены были съехать с квартиры в Москве, сестра вышла замуж, брат нашёл какое-то жилье, один Исаак остался бездомным и не раз ему приходилось ночевать в классах Училища, пробираясь туда тайком и устраиваясь на широких подоконниках в надежде, что сторож по прозвищу Нечистая Сила не обнаружит его до рассвета. На этом его злоключения не закончились: в 1879-м году после покушения на императора евреям было приказано покинуть Москву. Неприкаянный Левитан уехал к сестре за город. Он целыми днями бродил и работал в Сокольническом парке, готовил дебютную картину для выставки и очень жалел, что не может сейчас посоветоваться с Саврасовым, свериться с ним.

Алексей Саврасов. Проселок. 1973 и Исаак Левитан. Осенний день. Сокольники, 1879

Алексей Саврасов. Проселок. 1973 и Исаак Левитан. Осенний день. Сокольники, 1879

Часто к Левитану за город наведывался товарищ по училищу Николай Чехов. Он видел, как на мольберте «дозревает» картина Исаака «Осенний день. Сокольники». Левитан смотрел на друга вопросительно. Ему хотелось понять: есть в ней что-то саврасовское? Или же нет — его собственное, не похожее ни на кого, левитановское? Но Чехов не оценил замысла. Ему казалось, что этим гнущимся осенним деревьям чего-то недостаёт. «По-моему, по дорожке хорошо бы пустить изящную женщину!» — заметил он. И сомневающийся, болезненно неуверенный в себе Левитан согласился, махнул рукой, спросил только у Николая: «Сам напишешь?» Тот согласился.

На выставке Левитана от волнения трясло и слегка пошатывало из стороны в сторону. Ему казалось, вот-вот случится что-то ужасное. Но что? Скажут — этот Исаак окончательно бездарен? И что ему не место в Училище? Но всё было совсем не так катастрофически, как рисовал в своём воображении Левитан. Московский промышленник и меценат Павел Третьяков купил его картину за 100 рублей.

Когда можно было уже вздохнуть с облегчением, на выставку явился Саврасов. Левитану хватило беглого взгляда, чтобы понять: учитель с похмелья или не трезв. Саврасов смотрел, что выставляли ученики его пейзажного класса и раздавал хлёсткое: «Единица!» «Этому место не на выставке, а на базаре» «А вашей мазнёй, милостивый государь, — разве что кадушки с огурцами накрывать». «Где Исаак?! — Саврасов добрался до Левитана. — На кой чёрт ненужную женщину влепил в пейзаж?!»

Этот урок даром для Исаака не пройдёт. Впредь людей в его пейзажах, за редчайшими и незначительными исключениями, не будет.

Март Исаак Ильич Левитан 1895

Март Исаак Ильич Левитан 1895

В нечастом для творчества Левитана мажорном настрое его картины «Март» чувствуется и трепетная любовь к волшебству ранней весны, привитая ему Алексеем Саврасовым.

В поисках Саврасова

Левитан, ободрённый тем, что первая его картина попала в Третьяковскую галерею, продолжал упорно учиться — когда дело казалось работы, в фанатичном упорстве ему не было равных. А вот Саврасов в училище на Мясницкой показывался всё реже. Вспыльчивый и резкий, прямодушный и добрый, неудовлетворённый и ищущий, он не мог обуздать тягу к водке, а с некоторых пор прекратил и пытаться: «демон-алкоголь» давал крылья, помогал отвязаться от докучливой мысли, что после громкого триумфа «Грачей» в 1871-м году признание и слава больше не жаловали Саврасова, перебить успех его знаменитого лирического пейзажа не удавалось ни одной из его новых картин, а слово «исписался» причиняло ему куда более сильную боль, чем слово «спился».

Добропорядочные профессора глядели на Саврасова косо, его бы давно уволили, но никто не мог решиться на это, тем более что обширная мастерская Саврасова продолжала собираться, студенты самоорганизовывались, работали, поддерживали друг друга, ждали, когда Алексей Кондратьевич вернётся и всё станет как прежде. И он изредка прибегал, шумный, немного несуразный, с похмелья. Покрикивал, спешил, стараясь наверстать всё упущенное сразу. Но вскоре задор его затухал, с потерянным видом Саврасов бродил между мольбертов, бормотал что-то себе под нос, ему всё становилось неинтересно и постыло. Он исчезал опять.

В один из дней по Училищу разнеслась весть: Саврасов скончался. Но слухи не подтвердились. Кто-то из учеников видел Саврасова на Сухаревском рынке. Без шапки, полураздетый и едва держась на ногах, он стоял за прилавком рядом с торговцами лубочными картинками, пытался сбыть свои этюды по трёшке или целковому.

Левитан готовился к выпуску, писал картину на конкурс. Больше всего ему нужен сейчас был даже не совет Саврасова, а его одобрение, признание того, что Левитан движется в правильном русле. Тогда он отправился искать Алексея Кондратьевича. Исаак даже знал — где. Он начал с московских трактиров «Низок» и «Колокола», где обычно пьянствовали художники, шумно веселясь, обмывая чей-нибудь крупный заказ или заработок. Но Саврасова там не оказалось.

Обойдя еще несколько злачных мест, Левитан собрался с духом и решил идти к учителю домой — когда-то, полгода или год назад он уже там бывал. На двери имелась тщательно выполненная Саврасовым вывеска на квадратном куске картона: в синей рамке красными чернилами было выведено «Академик Алексей Кондратьевич Саврасов». Теперь Левитан увидел, что надпись грубо перечёркнута, слово «академик» и вовсе замазано, а поверх рукою Саврасова накарябано самообличающее: «Алёшка».

Левитану открыла незнакомка. Он знал, что законная жена с детьми покинули Алексея Кондратьевича, но Саврасов живёт с другой женщиной. Женщина сказала: «К сожалению, дом академика Саврасова — не то место, где его чаще всего можно застать».

Но Левитану всё-таки удалось отыскать учителя. Знающие люди подсказали: Алексей Кондратьевич сейчас в гостях у своего большого поклонника, художника Сергея Грибкова, «на вытрезвлении».

Алексей Саврасов. Фото 1897 года.

Алексей Саврасов. Фото 1897 года.

«Левитан услышал грустные вещи о Саврасове. В последний запой Алексей Кондратьевич явился в грибковскую мастерскую в рубище. Когда нигде больше не давали в долг, а буфетчикам в трактирах, для которых он рисовал все, что закажут, за водку и закуску, надоело художество, он пропил с себя костюм и остался в одном нижнем, еле прикрытом какой-то рванью».

Иван Евдокимов. Левитан.

Сергей Грибков и сам когда-то давно был студентом Московского училища живописи, ваяния и зодчества, дружил с Невревым, Пукиревым, Саврасовым и завершил образование успешнее их всех. Его картина «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем» наделала много шуму, ему прочили большое будущее в жанровой живописи. Но знаменитым живописцем Грибков не стал: завёл собственную артель, расписывал церкви, разбогател, купил большой двухэтажный дом у Калужских ворот, сдавал комнаты прачкам и мастеровым, с которых смущался требовать денег за постой — так они и жили, подсмеиваясь с барина-простофили. К необыкновенному таланту Саврасова Грибков относился с почтением и трепетом. Не было слов, чтобы передать его боль при виде погибающего товарища. И Грибков деятельно принялся спасать Саврасова. Для начала его отправляли в баню, потом приглашался парикмахер, приводивший в порядок косматую шевелюру и буйную бороду. Чтобы Саврасов не скучал, Грибков развлекал его и до отвала кормил. Саврасов требовал хотя бы глотка водки — ему несли содовую, зельтерскую и клюквенный морс. Академик бранился — но куда деваться?

Сергей Иванович Грибков. Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем

Сергей Иванович Грибков. Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем

Сергей Иванович Грибков. Таланты и поклонники

Сергей Иванович Грибков. Таланты и поклонники

Визиту Левитана Грибков не обрадовался — опасался, что напоминание о работе собьёт Саврасова с только-только обретённого трезвого настроя. Да и Саврасов поморщился с досады, что теперь его убежище открыто. Левитан попросил разрешения принести картину для оценки — ему позволили. На следующий день он принёс «Осенний день над сжатым полем» (по-видимому, картина утрачена). Саврасов посмотрел, покивал, взял мел и написал на обороте «Большая серебряная медаль». Грибков всем своим видом показывал, что Левитану пора идти.

В Училище с высокой оценкой Саврасова не согласились: в тот год медали и диплома Левитан так и не получил.

Эпилог

Саврасов проживёт еще не так мало лет. Из МУЖВЗ его всё-таки уволят. Он будет пить и жестоко нищенствовать. «В последние годы, когда А. К. Саврасов уже окончательно спился, он иногда появлялся в мастерской в рубище», — вспоминает Владимир Гиляровский в книге «Москва и москвичи». Когда в 1897-м году Саврасов умрёт в больнице для бедных на Хитровке, его прославленный ученик Левитан (которому самому оставалось три года до могилы) поместит в московской газете некролог — и это будет единственное за всю жизнь выступление Левитана в печати.

Исаак Ильич назовёт учителя «одним из самых глубоких русских живописцев», умевшим «отыскать и в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу… Посмотрите на лучшие из его картин… какая простота! Но за этой простотой вы чувствуете мягкую, хорошую душу художника, которому всё это дорого и близко его сердцу».

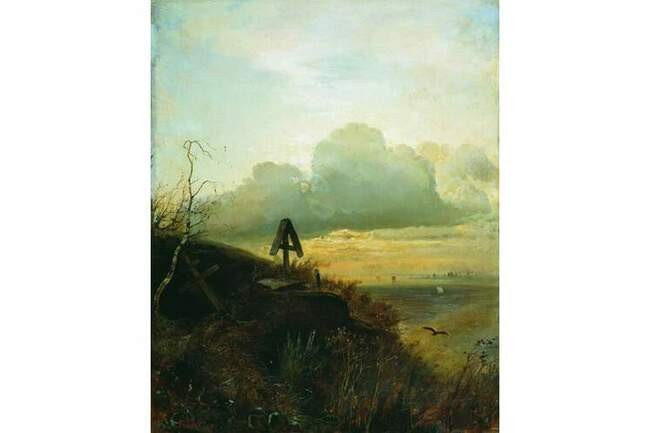

Над вечным покоем Исаак Ильич Левитан 1894

Над вечным покоем Исаак Ильич Левитан 1894

Считается, что левитановский шедевр «Над вечным покоем» задуман под впечатлением от картины учителя Левитана Алексея Саврасова «Могила на Волге».

Могила на Волге. Окрестности Ярославля Алексей Кондратьевич Саврасов 1874

Могила на Волге. Окрестности Ярославля Алексей Кондратьевич Саврасов 1874