Переписка между Владимиром и Верой Набоковыми велась с 1923 по 1976 год, однако сохранились только письма мужа: свою часть корреспонденции Вера сожгла. Набоковские письма — глубоко личные и нежные — полны точных, порой язвительных наблюдений над современниками, описаний литературного процесса, материального мира и среды, в которых он жил и работал. Мы отобрали несколько цитат (полностью переписку можно прочитать в книге «Письма к Вере», вышедшей в 2017 году в издательстве «КоЛибри»).

1. О колбаске и земляничном компоте

«<…> Домой вернулся пешком и вторично ужинал (мясики — с преобладанием колбаски. Но не следует забыть двух яиц, и овсянки, и земляничного компота, которыми в совершенно неправильном родительном падеже [„неужели электрическая сила частицы "не" так велика, что может влиять на существительное через два, даже три глагола?“ — говаривал Пушкин] угостила меня Анюта), думая о том, что давненько не ел сырка Kohler, и поглядывая на Кустика среди кустиков».

Берлин — Санкт-Блазиен, 30 июня 1926 года

Наиболее интенсивная переписка Набоковых относится к 1920-м годам. Набоков не был гурманом и относился к еде вполне утилитарно. За день до отправления этого письма он рапортовал жене: «Обедал: битки с фаршированными томатами и отличное черничное варенье»; судя по письму, написанному две недели спустя, рацион начинающего писателя почти не менялся: «Обедал: битки и безымянное жэлэ (и простоквашка, оставшаяся от вчерашнего молока)». Набоковские метафоры питания и еды недавно даже стали предметом гастро-филологического исследования. Много лет спустя, в 1972 году, саркастически откликаясь на просьбу журналистки поделиться рецептом любимого блюда, Набоков сочиняет спартанскую инструкцию по приготовлению яйца способом, который он называет «à la Nabocoque»:

«Вскипятить воду в кастрюльке (пузыри послужат сигналом к тому, что она уже кипит!). Извлечь из холодильника два яйца (на одну персону). Держать под горячей водой из крана, чтобы подготовить к той участи, что их ждет впереди.

Поместите яйцо в кастрюлю одно за другим — постарайтесь, чтобы они беззвучно соскользнули в (кипящую) воду. Сверяйтесь теперь со своими наручными часами. Встаньте над посудиной с ложкой и следите, чтобы яйца (склонные перекатываться по дну) не стучали по злополучным сторонам кастрюльки.

В случае, если яйцо таки треснет в воде (которая сейчас уже пузырится, как сумасшедшая) и начнет извергать облако белого вещества, вроде медиума в старомодном сеансе, следует его выудить и выбросить. Возьмите теперь другое яйцо и впредь будьте осторожнее.

Через 200 секунд или, скажем, 240 (с учетом прерываний) начинайте операцию по извлечению яиц из воды. Поместите их в чашечки для яиц тупым концом кверху. Вооружившись чайной ложечкой, постучите по поверхности скорлупы так, чтобы образовался маленький люк, и скажите курочке привет. Приготовьте немного соли и (белого) хлеба с маслом. Приятного аппетита».

2. О ненависти к Берлину

«<…> Моя душенька, из побочных маленьких желаний могу отметить вот это — давнее: уехать из Берлина, из Германии, переселиться с тобой в южную Европу. Я с ужасом думаю об еще одной зиме здесь. Меня тошнит от немецкой речи — нельзя ведь жить одними отраженьями фонарей на асфальте, — кроме этих отблесков, и цветущих каштанов, и ангелоподобных собачек, ведущих здешних слепых, есть еще вся убогая гадость, грубая скука Берлина, привкус гнилой колбасы и самодовольное уродство. Ты это все понимаешь не хуже меня. Я предпочел бы Берлину самую глухую провинцию в любой другой стране».

Берлин — Санкт-Блазиен, 4 июля 1926 года

Вера и Владимир Набоковы в Берлине. 1934 год

Вера и Владимир Набоковы в Берлине. 1934 год

В Берлине Набоковы проживут вплоть до 1937 года, а из «отражений фонарей на асфальте» вырастет городская атмосфера романа «Дар». Несмотря на жизнь в соседней Швейцарии в 1960–70-х и огромный интерес немецких читателей к творчеству писателя, Набоковы уже никогда не вернутся в Германию. В поздних интервью Набоков будет последовательно утверждать, что за долгие годы жизни в Германии так и не выучил немецкого языка. Некоторые набоковеды подозревали его в лукавстве: слишком хороши были его лингвистические способности. Впрочем, если английских словечек и калек в письмах Набокова довольно много, то немецкие в них почти не встречаются. При этом, судя по лекции о рассказе «Превращение» Франца Кафки, Набоков разбирался в тонкостях перевода немецкого оригинала на английский. В письме к другу детства и бывшему однокашнику Самуилу Розову, написанном вскоре после капитуляции Германии, Набоков не стесняется в выражениях и не скрывает своего отношения: «Вся Германия должна была бы быть испепеленной несколько раз подряд, чтобы хоть немного утолить мою ненависть к ней, когда думаю о погибших в Польше». Боль за погибших в холокосте (не только близких друзей, но и родного брата писателя убили в нацистских концентрационных лагерях) еще долго будет тревожить Набокова и отразится в его романах, сильнее всего в «Пнине».

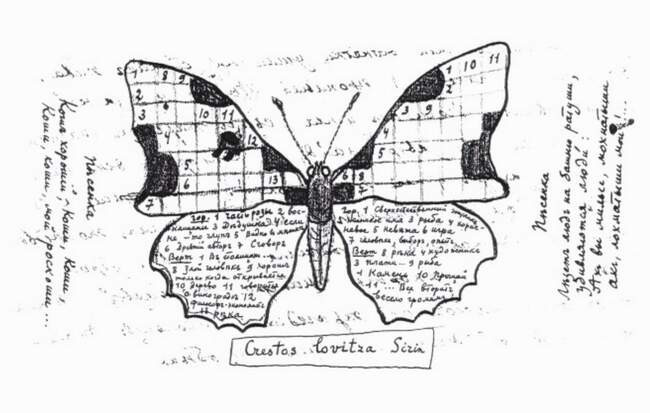

3. Об утомительной бабочке

«<…> Хорошая бабочка? Я ровно два часа над нею бился — зато ладно вышло. Жизнь моя, если б ты знала, как кошки кричат на дворе! Одна кричит истошным басом — другая мучительно завывает. Будь у меня сейчас револьвер под рукой, я бы стал в них палить, честное слово! Меня эта бабочка здорово утомила».

Берлин — Санкт-Блазиен, 6 июля 1926 года

Может показаться, что в письме речь идет об энтомологических занятиях, но на самом деле это не так. Набоков пишет о кроссворде, придуманном и нарисованном от руки в виде бабочки. Под рисунком записан каламбур, имитирующий латинское название неведомого лепидоптерологам насекомого: «Crestos lovitza Sirin». Охотник Набоков обыгрывает фразу «ловец человеков» из проповеди Христа и собственный литературный псевдоним (Владимир Сирин).

Рисунок кроссворда Владимира Набокова из письма к Вере от 6 июля 1926 года Иллюстрация из книги «Письма к Вере». Москва, 2017 год

Рисунок кроссворда Владимира Набокова из письма к Вере от 6 июля 1926 года Иллюстрация из книги «Письма к Вере». Москва, 2017 год

В тот период Набоков довольно часто развлекал жену подобными самодельными головоломками и загадками и гордился придуманным им термином «крестословица» — впрочем, есть мнение, что его изобрел вовсе не он. В любом случае в русском языке термин так и не прижился: забвение ему предсказал еще критик Георгий Адамович, которого этот неологизм покоробил: «„Русское время“ пишет метерансцен. „Возрождение“ впало в другую крайность и вместо mots croises пишет „крестословицы“. Неудачное изобретение! Едва ли можно сомневаться, что его ждет судьба мокроступов, или „летокруча“, когда-то настойчиво употреблявшегося „Новым временем“ для обозначения аэродрома».

Что касается пальбы по кошкам, то это преувеличение: Набоков был очень чувствителен к жестокому обращению с животными и, например, был ярым противником корриды.

4. О тараканах, клопиках и любви

«Мой нежный зверь, моя любовь, мой зелененький, с каждым новым бесписьменным днем мне становится все грустнее, поэтому я тебе вчера не написал и теперь очень жалею, прочитав о лебеди и утятах, моя прелестная, моя красавица. Ты всегда, всегда для меня тиргартенская, каштановая, розовая. Я люблю тебя. Тут водятся клопики и тараканы. Только потушил вчера — чувствую на щеке шмыглявое присутствие, усатенькое прикосновенье. Зажег. Тараканша. А на днях был на вечере „Скита поэтов“».

Прага — Берлин, 16 мая 1930 года

Перескакивая с признаний в любви к ловле тараканов, автор письма спасается от обвинений в «грехе пошлости». Набоков никому и никогда не прощал притворного пафоса. Думал ли он, что когда-нибудь его переписку с женой прочитают посторонние? Скорее всего, да. В письме от 2 июля 1926 года он укоряет Веру в том, что она редко пишет ему: «Му love, нынче — тридцатый письмыш! Больше шестидесяти страниц! Почти роман! Если бы мы издали книжечку — сборник твоих и моих писем, — то в ней было бы не больше 20 % твоего труда, my love… Советую тебе наверстать — еще есть время… Я сегодня невыразимо тебя люблю».

5. Об измене

«<…> Му dear love, все Ирины на свете бессильны (я сейчас видел третью у Татариновых — бывшую Муравьеву). You should not let yourself go like that. Восточная сторонка каждой моей минуты уже окрашивается светом нашей близкой встречи. Все остальное темно, скучно, бестебяшно. I want to hold you and kiss you, я обожаю тебя».

Париж — Берлин, 20 марта 1937 года

Ирина Гуаданини Фотография из книги Брайана Бойда «Владимир Набоков: русские годы». Принстон, 1990 год

Ирина Гуаданини Фотография из книги Брайана Бойда «Владимир Набоков: русские годы». Принстон, 1990 год

В феврале 1937 года во время длительной разлуки с женой и сыном у Набокова начался роман с красавицей Ириной Юрьевной Гуаданини. Она была на шесть лет младше, писала стихи под псевдонимом Алетрус, жила с матерью и зарабатывала на жизнь стрижкой собак. Когда до Веры дошли слухи об этой связи, она предложила мужу разойтись. Однако Набоков не согласится и будет умолять Веру о прощении.

6. О рисовании

«<…> Интересно, поймет ли Митенька соль рисунка, который я для него сделал. Объясни ему сперва, что конькобежцы рисуют 8 и что римляне ходили в таких „халатах“».

Нью-Йорк, 87-я Вест-стрит, 35 — Уэлсли, 20 марта 1941 года

Рисунок Владимира Набокова сыну Дмитрию на одной из страниц письма к Вере от 20 марта 1941 года Иллюстрация из книги «Письма к Вере». Москва, 2017 год

Рисунок Владимира Набокова сыну Дмитрию на одной из страниц письма к Вере от 20 марта 1941 года Иллюстрация из книги «Письма к Вере». Москва, 2017 год

В интервью Би-би-си 1962 года Набоков рассказал, что до 14 лет целыми днями рисовал карандашом и кистью и ему казалось, что он родился художником. В «Других берегах» описаны уроки рисования, полученные в детстве. В 1907–1908 годах в дом Набоковых приходил корреспондент-иллюстратор лондонской газеты The Graphic по фамилии Куммингс — он научил Набокова «тушевать бок куба и при стирании резинкой не превращать с треском бумагу в гармонику». В 1910 году его сменил мирискусник Степан Яремич, а затем и знаменитый Мстислав Добужинский. По словам Набокова, уроки Добужинского, учившего «находить соотношения между тонкими ветвями голого дерева, извлекая из этих соотношений важный, драгоценный узор», впоследствии пригодились ему больше всего — и не только потому, что в зрелом возрасте часто приходилось фиксировать структуру изучаемых бабочек. Набоков-рисовальщик был аккуратным копиистом, тяжеловесными штрихами точно воспроизводившим рисунки мастеров-профессионалов или причудливые узоры крыльев пойманных бабочек. В отдельную отрасль набоковской графики можно выделить рисунки-автографы, которыми он украшал письма и дарственные экземпляры своих книг, предназначенные близким (чаще всего — фантастическими бабочками с выдуманной таксономией).

На полях его лекций, посвященных «Шинели» Гоголя, сделан рисунок отороченной мехом шинели. Готовя курс о Толстом, Набоков скрупулезно перерисовывает из каталога «Женская одежда в Англии XIX века» фигуру женщины, чтобы проиллюстрировать Кити, катающуюся с Левиным на коньках. Из того же источника почерпнут образец костюма для игры в теннис в «Анне Карениной». В блокнотах Набокова изредка встречаются зарисовки с натуры — например, вид на горы, открывающийся с балкона отеля в Монтрё.

7. О преподавании

«<…> Фотография сюда не была послана, и потому-то неудивительно, что колледж ожидал господина с бородой Достоевского, в сталинских усах, чеховском пенсне и толстовке. Книг тоже еще не было (они пришли в пятницу — я уже второй день пишу это письмо, моя душенька, — сейчас 10 часов вечера, суббота). Поэтому президент Грин несколько дымчато представил меня очень многочисленной аудитории. Я читал о „common sense“, и получилось — ну, словом, еще лучше моих обычных ожиданий».

Хартсвилл (Южная Каролина) — Кембридж (Массачусетс), Крейги-сёркл, 8, 2–3 октября 1942 года

Это письмо относится к периоду обустройства Набоковых в Америке: в октябре 1942 года писатель отправился в лекционное турне по югу страны, и первой остановкой стал Кокер-колледж в Южной Каролине. В Англии попытки начать преподавательскую карьеру успехом не увенчались, и теперь Набоков ездил по Штатам с лекциями в надежде получить временную должность и стабильный доход после нескольких лет, проведенных в полунищете в предвоенной Европе. Преподавание в американском колледже не только обеспечило бы писателю-эмигранту безбедное существование, но и открыло бы доступ к библиотечным ресурсам и возможность общения с коллегами-интеллектуалами.

В итоге Набоков получил пост профессора русской литературы в Корнельском университете, который занимал с 1948 по 1959 год.

Владимир Набоков в рабочем кабинете в Корнельском университете. 1957 год

Владимир Набоков в рабочем кабинете в Корнельском университете. 1957 год

Профессор Моррис Бишоп, близко друживший с Набоковыми в Итаке, оставил следующее любопытное свидетельство, характеризующее ту, чьи письма не уцелели:

«На протяжении всех лет, проведенных в Корнельском университете, Владимиру доблестно помогала его жена — высокая, царственная, уже поседевшая Вера. Она провожала его на лекции, проверяла экзаменационные и курсовые работы и, по слухам, при необходимости читала лекции вместо Владимира. Она отпечатывала на машинке его рукописи и письма, вела хозяйство, водила машину, несла тяготы обыденной жизни при скромном бюджете в провинциальном городке. Она прилагала все усилия, чтобы выкроить ему время для творчества. Однако Вера была не только секретарем-домохозяйкой. Вера была его главным литературным консультантом, чуть ли не единственным советником, с мнением которого он считался».

Начиная с 1960-х годов коммерческий успех «Лолиты» избавит Набокова от необходимости зарабатывать преподаванием (за более чем десять лет это занятие ему порядком надоело), и он переедет обратно в Европу. Наблюдения писателя за отношениями между коллегами и жизнью в американском кампусе лягут в основу романа «Пнин».

8. О снах и бессоннице

«<…> Днем довольно глупо заснул, хотя спал чудно ночью, и в четыре часа пошел стричься и покупать апельсины, журналы, подстилки для горных сапог: я в двух шагах от замечательных мест в восточном отроге Небродийских гор, где не бродить было бы просто грешно нам; однако нужно подождать, пока не перестанет дуть отвратительный сирокко, томящий Таормину дня три подряд каждую весну (сообщено старожилом). Купил еще апельсинов, которых ем по три в день, и зашел в очень симпатичную книжную лавку. По-видимому, я там уже побывал, с распущенным полностью хвостом, десять лет назад, ибо хозяин меня узнал, как сквозь сон, и так далее».

Таормина, отель «Сан-Доменико-палас» — Монтрё, отель «Монтрё-палас», 8–9 апреля 1970 года

Набоков почти всю жизнь страдал от бессонницы, особенно во второй половине жизни, — и эта тема отразилась в его романах и письмах. Недавно были извлечены из архива и опубликованы англоязычные записи его снов. Этот эксперимент начался осенью 1964 года, после того как Набоков прочитал книгу Джона У. Данна «Эксперимент со временем» (1927), и длился несколько месяцев: Набоков аккуратно описывал и анализировал не только свои сны, но и сны Веры. Данн хотел доказать, что сны являются путешествием по времени, в котором нет границы между прошлым и будущим.

9. О путешествиях и привычке спать раздельно

«Бельком ту Зерм, моя душка.

Церматт – Монтрё, 14 июня 1974 года

Программа дня и т. д.

Брекфаст у меня. Я ем только корнфл. 7:30

Lunch около 1:00 в кафе по выбору

(ветчина, местны⟨й⟩ сыр)

Ключик от фриджа твоего: синий

вместе с дверным

Обед ровно в семь

Швейцар толстый в сюртуке: Мсье Францен

Остальные сведения: устно».

Это письмо Набоков отправил из швейцарского горного курорта Церматт, куда приехал поохотиться на бабочек. Вера должна была присоединиться к нему спустя пару недель. Шутливый тон деловой инструкции сочетается с заботой о жене, которой предстоит подстроиться к этому распорядку дня. Здесь стоит обратить внимание не только на русифицированные словечки из бытового словаря американского новеллиста («брекфаст», «корнфлекс», «фридж»), но и на дверной ключик: дело в том, что супруги спали в раздельных спальнях — как дома, в Монтрё, так и во время многочисленных путешествий (финансовые возможности позволяли им эту прихоть).

Владимир Набоков работает в кровати. 1958 год

Владимир Набоков работает в кровати. 1958 год

Как объяснял Набоков в письме к другому корреспонденту, звавшему его в гости в Иерусалим, главным образом эта особенность была обусловлена его писательскими привычками: Набоков любил писать по утрам стоя, а по вечерам перемещался в кровать под торшер. Мсье Францен, толстый швейцар в сюртуке, еще один ключик к пониманию этикета состоятельного туриста, который Набоковым свято соблюдался. Начиная с первой половины 1960-х годов Владимир Владимирович записывал в блокноте-ежедневнике, кому и сколько чаевых из обслуживающего персонала он давал. Обычно речь шла о маленьких суммах, но скрупулезность подсчитывания и бухгалтерская методичность ведения этих данных поражает воображение (чему мы и надеемся посвятить будущее исследование).