Первые евреи в рассказах тогда еще начинающего юмориста, печатающегося под псевдонимом Антоша Чехонте, – фигуры анекдотические и отвечающие всем стереотипам о евреях того времени. В сюжете юморески «По-американски», в которой 20-летний Чехов впервые затрагивает «еврейский вопрос», герой желает вступить в брак, и среди требований к потенциальной невесте есть такое: «Во всяком случае не еврейка. Еврейка всегда будет спрашивать: “А почём ты за строчку пишешь? Отчего ты к папыньке не сходил – он бы тебя наживать деньги науцил”. А я этого не люблю».

В календаре юмористического журнала «Будильник» на 1862 год – чеховский анонс несуществующего события: «16 марта астроном Бредихин сделает сообщение о двух евреях, виденных им на планете Сатурн, которые, по его мнению, бежали на эту планету от воинской повинности».

Чехов в кругу семьи

Чехов в кругу семьи

Впрочем, на основе этого незамысловатого юмора нельзя обвинить юного Чехова в антисемитизме. Ведь он в своих рассказах высмеивал как евреев, так и антисемитов. К примеру, в заметке «И то и се», посвященной концерту Сары Бернар, юный юморист пародирует славянофила-антисемита: «Тысячи людей, русских, православных, толпами шли к театру и клали свое золото к ногам еврейки!» В юмореске «Тайны ста сорока четырех катастроф, или Русский Рокамболь» Чехов издевается над ксендзом-антисемитом: «Он делал из хлеба и колбасы маленьких еврейчиков и глотал их». А в «Визитных карточках» автор называет главного редактора реакционного журнала «Луч» Станислава Станиславовича Окрейца – Юдофобом Юдофобовичем.

И как любой крупный писатель, Чехов еще в молодости очень остро ощущал эти чувства – уязвлённости и обиды, неловкости и собственной неполноценности, которые возникали как у находящихся за чертой оседлости евреев, так и выбравшихся за её пределы. Особенно это видно по рассказу «Либеральный душка», в котором режиссер по фамилии Каскадов должен организовать благотворительный любительский спектакль и затребовал в качестве декорации предметы еврейского быта, на что услышал в ответ: «Удобно ли это будет? Дело в том, батенька, что на вечере будет Медхер с дочерями. Выкрест, но все-таки неловко».

Тем более что и настроения в интеллектуальной среде России в конце XIX века начинают меняться – обижать евреев приличным людям становится как-то неловко. И в более поздних чеховских произведениях присутствуют уже не герои анекдотов, а совсем другие евреи – настоящие, живые, со сложными характерами, сталкивающиеся с серьезными проблемами и размышляющие о глобальных процессах.

А. П. Чехов без очков

А. П. Чехов без очков

И в «Перекати-поле» Чехов устами своего героя – Александра Ивановича, бывшего в недавнем прошлом Исааком – рассказывает о нелёгкой еврейской судьбе: «Мои родители – бедные евреи, занимаются грошовой торговлей, живут, знаете ли, по-нищенски, грязно. Всю жизнь биться из-за куска хлеба, болтаясь в грязи, жевать Талмуд – согласитесь, не всякий может». И в то же время повествует о расколе по вопросу просвещения, охватившего тогда еврейский мир: «С самого раннего детства я питал любовь к учению. Бывало, в корчму к папаше заезжали офицеры и помещики, которые рассказывали много такого, чего я тогда и во сне не видел. Я плакал и просил, чтобы меня отдали в школу, а меня выучили читать по-еврейски и больше ничего. Раз я нашел русскую газету, принес ее домой, чтобы из нее сделать змей, так меня побили за это, хотя я и не умел читать по-русски. Конечно, без фанатизма нельзя, потому что каждый народ инстинктивно бережет свою народность, но я тогда этого не знал и очень возмущался». И устами того же Исаака писатель Чехов дает невеселый и отчасти сбывшийся на определённых этапах прогноз: «Иудаизм держится только благодаря особенностям еврейского племени. Когда цивилизация коснется евреев, то от иудаизма не останется и следа. Вы заметьте, все молодые евреи уже атеисты».

Антон Чехов (в центре) читает "Чайку" группе актеров и режиссеров МХАТа

Антон Чехов (в центре) читает "Чайку" группе актеров и режиссеров МХАТа

Очень заметна еврейская тема и в документальном «Острове Сахалин». К примеру, относительно Пейсиковской слободки Чехов пишет: «Говорят, будто она названа так каторжными в честь пейсов еврея, который торговал здесь, когда еще на месте слободки была тайга». Находит писатель евреев и среди каторжников Сахалина: «Из сидящих в одиночных камерах особенно обращает на себя внимание известная Софья Блювштейн – Золотая Ручка, осужденная за побег из Сибири на каторжные работы на три года. Это маленькая, худенькая, уже седеющая женщина с помятым, старушечьим лицом. На руках у нее кандалы, на нарах одна только шубейка из серой овчины, которая служит ей и теплой одеждой, и постелью. Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она всё время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у нее мышиное. Глядя на нее, не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков, как, например, в Смоленске, где надзиратель помог ей бежать и сам бежал вместе с нею. На Сахалине она в первое время, как и все присылаемые сюда женщины, жила вне тюрьмы, на вольной квартире. Пробовала бежать и нарядилась для этого солдатом, но была задержана».

А. П. ЧЕХОВ Ялта, август 1901. У писателя было две любимых собаки породы такса, которым он дал необычные имена - Бром Исаевич и Хина Марковна.

А. П. ЧЕХОВ Ялта, август 1901. У писателя было две любимых собаки породы такса, которым он дал необычные имена - Бром Исаевич и Хина Марковна.

Один из самых ярких портретов в галерее чеховских еврейских персонажей – Сусанна Моисеевна, наследница водочного фабриканта и героиня рассказа «Тина». Впрочем, и тут не обошлось без традиционных стереотипов и шаблонов: «Знаете, я еврейка до мозга костей, без памяти люблю Шмулей и Янкелей, но что мне противно в нашей семитической крови, так это страсть к наживе. Копят и сами не знают, для чего копят. Нужно жить и наслаждаться, а они боятся потратить лишнюю копейку. В этом отношении я больше похожа на гусара, чем на Шмуля. Не люблю, когда деньги долго лежат на одном месте». Однако и тут писателя трудно заподозрить в антисемитизме, поскольку вслед за национальными стереотипами идут и гендерные. «Но разве евреи виноваты? Нет, не евреи виноваты, а еврейские женщины! Вы никогда не жили с еврейкой и не знаете, что это за прелесть!» – иронизирует Чехов устами своей героини, не рискуя в то время наткнутся на ответную абстракцию со стороны феминистского сообщества.

Не менее трогательный персонаж – Соломон Моисеич из чеховской «Степи», который очень простым, «народным» языком неожиданно раскрывает глубинные смыслы об устройстве, в сущности, любого общества: «Я лакей у брата, брат – лакей у проезжающих, проезжающие – лакеи у Варламова, а если бы я имел десять миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем. Я – жид пархатый и нищий, все на меня смотрят, как на собаку, а если б у меня были деньги, то Варламов передо мной ломал бы дурака». И вряд ли случайно Чехов дал своему персонажу имя Соломона – царя Израиля, считавшегося самым мудрым человеком в мире.

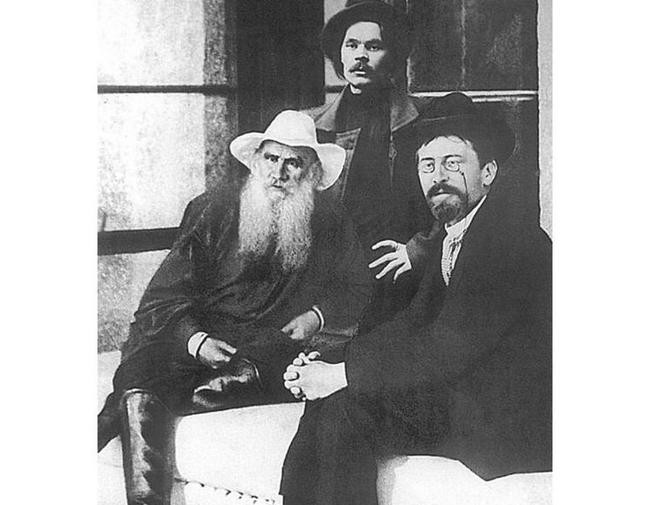

1901-1902г.-А.П.Чехов ,Лев Николаевич Толстой , Максим Горький

1901-1902г.-А.П.Чехов ,Лев Николаевич Толстой , Максим Горький

А в пьесе «Иванов», главный герой которой женился на Сарре Абрамсон, присутствует монолог «на грани», дорого обошедшийся Чехову. Прогрессивная интеллигенция, не признав сарказма, всерьез обиделась на эти слова: «Не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках, а выбирайте себе что-нибудь заурядное, серенькое, без ярких красок, без лишних звуков». Евреи, впрочем, совсем не обиделись, а переводчик Гурвич из Вильны даже обратился к Чехову с просьбой разрешить перевод пьесы «для еврейской сцены».

У Чехова много и второстепенных персонажей-евреев, в том числе и в знаменитой «Дуэли»: «Он направился к лимонадной будке, где за прилавком сидела старая полногрудая еврейка, выдававшая себя за грузинку». И, конечно же, в «Палате № 6»: «Жид Моисейка, дурачок, помешавшийся лет двадцать назад, когда у него сгорела шапочная мастерская». А прекрасный рассказ «Скрипка Ротшильда» невозможно пересказать и нет смысла цитировать – его нужно просто прочесть!

Однако неожиданным оказался факт, выяснившийся при разборе переписки писателя: что в молодости он чуть не женился на еврейке! Так, в письме писателю Виктору Билибину 26-летний Чехов признается: «Вчера, провожая домой одну барышню, сделал ей предложение». Как выяснили исследователи творчества Чехова, «одна барышня» – это не кто иная, как Евдокия Исааковна Коновицер, принявшая позже в замужества фамилию Эфрос. А то предложение Чехова девушка отклонила – её семью не устроило требование жениха перейти в православие. Евдокию, кстати, считают прототипом той самой Сусанны Моисеевны из «Тины». Однако конец ее жизни был трагичен: после 1917 года Евдокия Эфрос эмигрировала во Францию, но в 1943-м она, будучи уже 82-летней, была депортирована французскими властями из дома престарелых в концлагерь Треблинка, в котором и умерла.

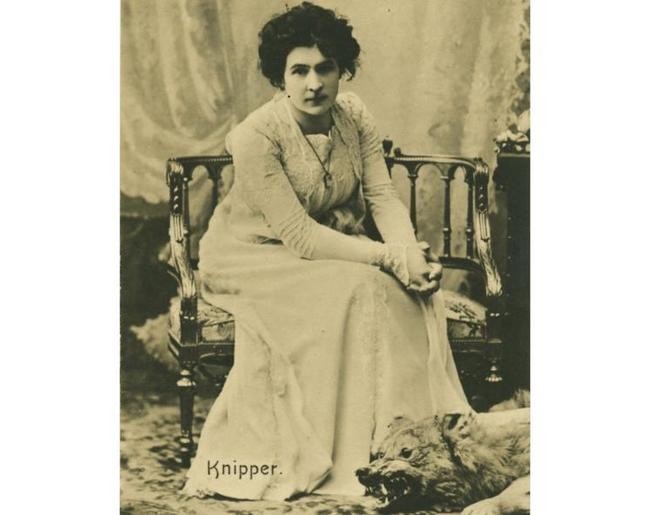

Ольга Книппер - актриса, жена А. П. Чехова

Ольга Книппер - актриса, жена А. П. Чехова

Да и в своей будущей жене, актрисе Московского художественного театра Ольге Книппер, великий писатель видел еврейские черты: «Милая актриса, фотографии очень, очень хороши, особенно та, где вы пригорюнились, поставив локти на спинку стула. И другая тоже удачна, но тут вы немножко похожи на евреечку, очень музыкальную особу, которая ходит в консерваторию и в то же время изучает на всякий случай тайно зубоврачебное искусство и имеет жениха в Могилеве».

Под конец жизни в окружении Чехова было много евреев. В одном из писем он даже шутил: «Евреи ходят каждый день. Для удобства хочу перейти в иудейскую веру». И великий писатель стал убежденным противником антисемитизма. В переписке с модным тогда издателем Сувориным он неоднократно упрекает его в юдофобии и заявляет: «К еврею нужно относиться так же, как к любому русскому гражданину». А после начала дела Дрейфуса писатель открыто встает на сторону невинно обвиненного еврея: «Заварилась мало-помалу каша на почве антисемитизма, на почве, от которой пахнет бойней. Когда в нас что-нибудь неладно, то мы ищем причин вне нас и скоро находим: это француз гадит, это жиды, это Вильгельм. Капитал, жупел, масоны, синдикат, иезуиты. Это призраки, но зато как они облегчают наше беспокойство!»

Чехов и Книппер

Чехов и Книппер

Чехов и Книппер не раз использовали свои связи в помощь еврейским знакомым. Вот отрывок одного из писем жене: «Дуся моя хорошая, узнай, не может ли полковник Стахович дать письмо министру народного просвещения Зенгеру о том, чтобы приняли одного еврея в ялтинскую гимназию. Этот еврей держит экзамены уже 4 года, получает одни пятерки, и все-таки его не принимают, хотя он сын ялтинского домовладельца». Также пара хлопотала, чтобы семье журналиста Абрама Борисовича Тараховского дозволили жить в Ялте.

В 1903 году Чехов принял участие в издании писателем Шолом-Алейхемом сборника Hilf, все собранные средства от продажи которого пошли на помощь пострадавшим от еврейского погрома в Кишиневе. Среди переведенных Шолом-Алейхемом на идиш произведений лучших писателей России был и чеховский рассказ «Тяжелые люди». Чехов успел подержать сборник в руках – он увидел свет за год до смерти великого писателя.